1. Два Бога, две теологии?

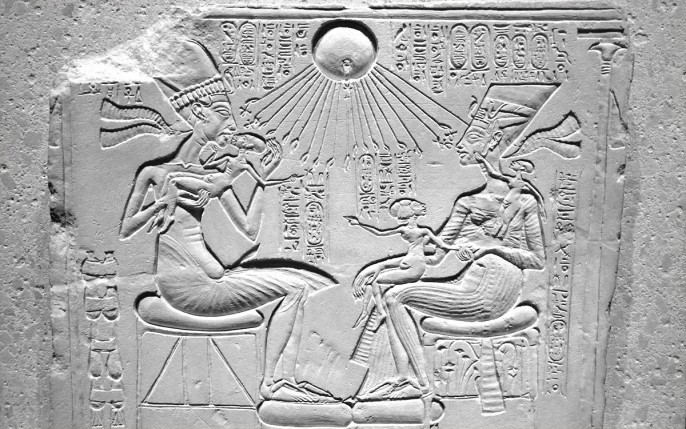

В прошлой статье, посвященной первоначальной истории Израиля мы упоминали уже 103-й (104-й в латинской традиции) псалом, представляющий собой вольную переработку Великого гимна Атона Эхнатона. (Израиль с самого начала).

Перед нами настоящая загадка: как мог Великий гимн Атону, сложенный Эхнатоном в XIV в. до РХ., забытый в самом Египте и вновь открытый и прочитанный лишь в конце ХIХ века, стать поэтической основой для автора псалма?

Едва ли первые библейские тексты могли быть составлены ранее VIII-VII вв. Очевидно также, что творцы этих текстов пользовались ассирийской библиотекой (книги Второзакония и Исхода имеют явные следы заимствований из ассирийских вассальных «клятв верности», о чем мы уже писали). Возможно, гимн Эхнатона мог сохраниться в ассирийской библиотеке? Предположение довольно шаткое, но допустимое. Известно, что ассирийские цари вели переписку с Эхнатоном. (См. От Ашшура к Яхве: ассирийский фундамент Торы).

Другое предположение (о котором мы также говорили в предыдущей статье): так называемый «Исход» был на самом деле выходом из Египта гелиопольских жрецов, готовивших монотеистическую реформу Эхнатона. После смерти Эхнатона и краха его реформы жрецы, заключив договор с вождями хапиру и жителями Авариса, ушли в Ханаан, чтобы здесь, вдали от разлагающего влияния великих цивилизаций, преподать учение Атона местным дикарям, тем самым сохранив его от забвения. В этом случае сохранение текстов Эхнатона жрецами становится понятным.

С другой стороны, очевидно, что между универсальным учением Эхнатона с его благим богом – творцом и подателем жизни, равно дающим свой свет праведным и неправедным, и узко националистическим богом евреев, который заставляет подвергнуть геноциду весь Ханаан, вырезав его народы до последнего младенца, не легко найти точки соприкосновения.

Тем не менее, такие мосты, переброшенные от одного учения к другому есть. Как будто сквозь мрак, тучи и всполохи молний яростного бога войны пробиваются то там, то здесь лучи солнца. Эти редкие проявления универсальной религии мы встречаем порой у пророков. И кажется именно на них указывает евангельский Христос, обращаясь к евреям, когда хочет показать им иного Бога, не того грозного и ревнивого Владыку, к которому они привыкли: выслеживающего каждый шаг своего раба и карающего смертью за малейшее отступление.

Вообще создается ощущение что все эти места, на которые указывает Христос в Писании – чудом сохранившиеся следы иного учения. Еврейский Яхве – материалистический бог этого мира, требующий от своего воинства (созданного им у горы Синай народа) лишь одного: беспрекословного подчинения. Точнее, Яхве требует двух вещей: во-первых, полного подчинения ему Израиля (при этом каждый израильтянин обязуется следить друг за другом и за малейшую попытку уклонения покарать смертью своего сына, дочь, мать, отца или лучшего друга (Втор. 13:6-10) А, во-вторых, эта тоталитарная «армия нового типа», основанная на железной дисциплине и беспрекословном подчинении, должна завоевать для него, Яхве, весь мир со всеми народами и их богами.

Но тот Бог, на которого указывает Христос – Бог Нагорной проповеди, Бог, говорящий о любви и прощении врагов, отвращаться земных исканий и искать прежде царства небесного – это явно какой-то иной Бог, не имеющий ничего общего с первым.

Именно так это и поняли иудеи, осудив Христа на распятие и создав на основе Танаха (еврейской Библии) материалистическую философию Талмуда – завоевания царства земного.

И сколь бы странным это ни казалось, но христиане на основе тех же ветхозаветных текстов создали прямо противоположную философию любви и теологию Царства Небесного.

Этот поразительный факт требует еще своего пристального изучения. Но главное мы уже сказали: среди бесконечной вакханалии крови и геноцида, бесконечной жажды и требования мщения, бесконечных манифестаций обладания и самоутверждения, которыми преисполнен Ветхий завет, мы находим в нём (очень редко, но всё же) и нечто иное. Именно это «иное» и позволило христианам (конечно, на основе уже платонизма и эллинской духовности) создать собственное богословие, кажется никак не коррелирующее, а точнее сказать, прямо противоположное теологии иудейской: богословие любви против теологии самоутверждения и ненависти.

Среди этих редких алмазов 103 псалом сияет особенным светом, и конечно, совершенно неслучайно был выделен христианами и занял особое же место в христианском богослужении. 103 псалом – редчайшее, может быть единственное (еще в нескольких псалмах встречаем подобные фрагменты) свидетельство универсальности и благости Бога, который дает нам Ветхий завет.

И можно конечно понять потрясение египтологов, которые впервые прочли Великий гимн Атону, обнаружив несомненную близость его со 103-м псалмом.

О египетских влияниях, которые прослеживаются в 103 (104) псалме и других библейских текстах писали Джеймс Генри Брестед, Артур Вейгалл, Дональд Редфорд, Ян Ассман и другие египтологи.

Сегодня правда в определенных кругах стало модно сомневаться в этих определяющих влияниях. Но то, что это именно мода, исходящая из кругов, которым такие сравнения кажутся неудобными, еще более должно убеждать нас в обратном. Среди же настоящих египтологов решающим остается мнение Яна Ассмана, крупнейшего авторитета, для которого влияние гимна Атона на 103 (104) псалом совершенно бесспорно.

Конечно, все это никак еще не снимает главных вопросов. В том числе и такой: повлиял ли монотеизм Эхнатона на монотеизм Торы? В самом деле, мало того, что между солнечным, ясным Атоном и яростным гневным Яхве общего мало. Но сам строгий монотеизм Эхнатона XIV века с одной стороны и слабая монолатрия евреев VII века с другой коррелируют между собой мало.

Да и сама еврейская Библия почти нигде не утверждает единственности Бога. Наоборот, библейский Яхве только и делает что угрожает евреям всеми карами за их следование иным богам. Лишь ближе ко времени Христа религия иудеев обретает более-менее строгие монотеистические черты. Причем параллельно с той же тенденцией в греко-римском мире. Так что кажется гораздо более уместным говорить о том, что на монотеизм евреев в большей степени повлиял платонизм, нежели атонизм. Точки над «и» опять же расставляет Христос, монотеизм которого абсолютен. И снова возвращаемся к 103-му псалму (и Великому гимну Атону), где монотеизм обретает силу и расправляет крылья. И где из-за мрачной маски свирепого бога войны, жаждущего все новой и новой крови, вдруг выглядывает ясный солнечный лик кажется из совсем иного мира...

2. Великий Гимн

Итак, Великий гимн Атону (среди других, более кратких гимнов) был написан, как полагают, самим Эхнатоном, погребен и забыт в его столице АхетАтоне и вновь обнаружен при раскопках, в конце XIX века в наиболее полном виде в гробнице египетского вельможи Эйе.

Приведём его в переводе Н.С. Петровского, с небольшой стилистической правкой и некоторыми сокращениями:

Ты сияешь прекрасно на небосклоне неба, живой солнечный диск, положивший начало жизни! Ты восходишь на восточном небосклоне, наполняешь всю землю своей красотой! Ты прекрасен, велик, светозарен и высок над всей землёй!

Твои лучи объемлют страны до предела всего, что ты создал! Ты Ра, ты доходишь до всех пределов! Ты подчиняешь их для сына твоего, любимого тобой! Ты далёк, а лучи твои на земле…

Ты заходишь на западном небосклоне и земля [лежит] во мраке, наподобие мёртвого… Спят [египтяне]… не видят один другого, тать обкрадывает их, и не знают… Лев выходит из своего логова. Все гады кусают [во] мраке… Земля молчит, так как тот, кто создал их, зашёл на своём небосклоне.

Светает, [когда] ты восходишь на небосклоне… Обе Земли торжествуют… Плывут корабли на север, а также и на юг, и все дороги открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке выходят на лик твой. Лучи твои [проникают] внутрь моря.

Создающий зачатие в женщинах, семя в мужчинах! Дающий жить ребёнку во чреве матери, успокаивающий, чтобы не плакал! — кормилица в утробе! Дающий дыхание, чтобы сохранить живым то, что создал! … О, как многочисленно то, что ты делаешь, и то, что тайно, единственный бог, нет другого! Ты образовал землю по своему желанию, когда был один, со всеми людьми и животными…

Чужеземные страны, Сирия и Куш, Египет — все на своих местах. Ты делаешь то, что потребно им. Каждый имеет пищу и отмерено время жизни. Их языки разделены… Их кожа различна… Ты создал Нил в Дуате и привёл его по воле своей, чтобы дать жизнь подданным… Ты создал их для себя, владыка их всех, страдающий из-за них, владыка каждой страны, восходящей ради них, солнечный диск дневной, славный величием. Ты делаешь [так], чтобы жили далёкие чужеземные страны. Ты дал Нил на небеса, и он падает для них… О как прекрасно исполнены твои замыслы, владыка вечности! Нил на небе ты предназначил для чужеземцев… а Нил, который идёт из Дуата, — для Египта…

Создал ты небо далёкое, чтобы восходить на нём, чтобы смотреть на всё созданное тобой. Ты един, но восходишь во [многих] своих проявлениях в виде живого солнечного диска, воссиевающего, сияющего, удаляющегося, приближающегося.

Ты создаёшь миллионы проявлений из себя одного. Города, селения, поля, дороги, река — зрит тебя каждый… Ты в моём сердце и нет другого, который познал бы тебя… был бы сведущим в твоих помыслах и в твоей силе.

Земля существует под твоим началом, ты создал их. Ты восходишь — они живут, ты заходишь — они умирают. Ты сам время их жизни, и живут в тебе.

Глаза зрят твою красоту. Оставляют всякую работу, когда ты заходишь на западе. Когда восходишь – спешат со всех ног с тех пор, как ты основал землю. Ты поднимаешь их для сына твоего, вышедшего из твоей плоти, царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, … единственного для Ра, сына Ра, живущего правдой, владыки венцов Эхнатона… И великой жены царёвой, возлюбленной им, владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-Нефертити, да будет она жива и молода вечно, вековечно!

Этот Гимн – одно из прекраснейших творений человечества. Кажется, его торжественная и таинственная сила, раз явившись почти три с половиной тысячи лет назад, уже не покидала землю. Вновь и вновь его солнечные энергии являли себя – в Византийской литургии, в оркестровой сюите Баха, в Оде к радости Бетховена (Шиллера), в Первом концерте Чайковского…

Этот Гимн также – лучшее свидетельство того, что «рукописи не горят». Несмотря на то, что монотеистическую революцию Эхнатона ждала катастрофа, что его прекрасная столица была разрушена, а сам он – проклят и забыт, гимн его сохранился каким-то, иначе не скажешь, божественным промыслом. Непреодолимой силою вещей (и самым таинственным для историков образом) Великий Гимн Атону стал источником вдохновения для автора 103 псалма, и вот уже две тысячи лет, не переставая звучит во всех христианских церквах…

3. Эхнатон – первый Пророк

Но кем был сам Эхнатон? Во-первых, читая гимны Атону, сложенные им, мы понимаем, что перед нами не только первый в мире религиозный пророк и создатель «учрежденной» религии, но и настоящий поэтический гений.

Свое вступление на трон юный Аменхотеп IV воспринял как выход на служение и несение миссии. И цель этой миссии понял предельно идеалистически.

Поэтический и пророческий гений Великого Гимна дает нам во многом понять и эти цели, и вселенский пафос миссии Эхнатона. Затевая свою «Атонистскую революцию», Эхнатон не был ни капризным безумцем, ни сумасбродом, ни радикалом. И направлена его революция была не против его отца Аменхотепа III, или против Фиванского жречества. Нет, это была настоящая Консервативная революция, направленная, прежде всего, на духовное очищение империи в виду ее новых, великих задач. И – на приведение страны, ее элиты, ее духовной атмосферы, ее внутреннего самосознания на уровень, достойный этих новых задач.

А эти задачи Аменхотеп III и Эхнатон понимали одинаково. Уже ко времени Аменхотепа III Египет обрел свою настоящую силу, достигнув пика своего могущества. Стать мировой Империей, солнцу которой суждено воссиять над всей землей – так мыслили славное будущее Египта Аменхотеп III и его сын. Новым «горизонтом Атона» (Египта) должен был стать таким образом весь мир. Таким и должен был явить себя Атон – универсальный благой бог, открытый для всех народов.

Вот только Аменхотеп III был умудренный жизнью человек и тонкий политик. Несчастьем же юного Эхнатона стал его чрезмерный идеализм и его далекий от политики пророческий гений.

Сам Царь, его Империя, и его Бог должны стать теми, кто принесет свет истины всем народам – такова мысль, таков идеал Эхнатона, которые мы и слышим в его Великом Гимне. Увы, как это бывает всегда и везде, мало кому из современников дано было в полной мере оценить гениальность этого замысла. Как, впрочем, и поколениям грядущим.

С тех пор, как мир вновь обрел Великий Гимн Атону, можно было услышать разные о нем мнения – от совершенно восторженных до вполне критических. (Понятно, что отношение это сильно зависит от убеждений: людей монархически и идеалистически настроенных гимны и личность Эхнатона захватывают совсем иначе, нежели либералов и демократов).

Мы же сейчас рассмотрим этот Гимн как наиболее полное поэтическое выражение религии Эхнатона, его мироощущения и его личной веры.

Как мы уже сказали, наиболее полно в этом гимне звучит пафос единой верховной, доброй божественной силы, торжествующей во всей вселенной. Пафос царской власти: Один Бог на небе, один Царь на земле…

Бога Эхнатона часто называют холодным, его религию (и в частности «Большой гимн») бедным смыслами: свет и дыхание – вот и все, чем располагает Атон. Подобное может сказать только человек нашего времени, почти переставший понимать простые вещи и окончательно запутавшийся в сложных. И ответить на это следует вот что: Бог Эхнатона действительно «препростой», и, вместе с тем, – всеобъемлющий. И именно в этом его гениальность.

Христианские апологеты любят пользоваться образом солнца, показывая (на детском примере) сущность Троицы: Солнце – это одновременно и солнечный диск, и, в то же время, свет и тепло, которые оно излучает.

Собственно, о том же говорит и Эхнатон. Указывая своим Гимном на самый высокий и самый очевидный на земле флаг, который только может быть поднят.

В самом деле: каждый человек на земле может прочесть Большой Гимн и его понять. И согласиться с тем, что он прочел и понял. Этот Гимн – самая универсальная вещь на свете, какую только можно себе представить. И при том – самая ясная, высокая и простая. Как, например, знакомый всем нам лозунг «Миру Мир».

Да это и есть первый всемирный гимн человечества, лучший какой только может быть гимн всего мира. Соперничать с универсальностью, всеобъемлемостью и простотой которого может только молитва «Отче наш», еще более ёмкая, и ещё более простая. Но имеющая (за некоторым исключением) совершенно тот же смысл:

Отец наш Небесный,

Да будет свято имя Твое,

Да пребудет Царство Твое,

Как на Небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день…

Собственно говоря, утверждения и прошения первых пяти строк молитвы Господней и составляют самую суть Большого Гимна:

Сияющий прекрасно на небосклоне неба Вседержитель… Владыка вечности… Бог единственный, кроме которого нет другого… Положивший начало жизни… Дающий жизнь каждому… Ты создал небо… Ты основал землю… Ты создал людей и животных… Зрит тебя каждое создание Твое … Лучи твои кормят каждую пашню… Каждому Ты дал его пищу на каждый день, каждому – свое место в Твоем Бытии…

Различие лишь в заключении. В молитве Господней это этическая часть – прошение оставить грехи и уберечь от искушений. В Большом Гимне это – удостоверение царского достоинства, истинности и вечности Царя и Царицы. Что и понятно: Атон – царский бог. Он являет себя через Царя: Он – истинный отец Царя, как и Царь – истинный его сын: Ты в моем сердце и нет другого, который познал бы Тебя, кроме сына твоего Неферхеперура – единственного для Ра. Ты даешь, чтобы он был сведущим в твоих помыслах и твоей силе… Сын Твой, вышедший из Твоей плоти, живущий в Истине…

Скажем ещё несколько слов о «бедности мысли» Великого Гимна. Мы уже говорили об образе «солнечной троицы», любимом христианскими апологетами. Конечно, выражение троичности Бога – сложнейшая богословская задача. Однако, и сложные вещи можно выразить так, что они станут понятны и детям. Таков и Великий Гимн. И, очевидно, именно такова задача Эхнатона – сложить его действительно «препростым». Гениальность Великого Гимна (а всё гениальное просто) и в том, что сложнейшие богословские истины выражены здесь предельно наглядно.

Давайте все их и рассмотрим теперь по очереди.

4. Предхристианское богословие гимна Атона

О Боге говорится здесь как о едином, вечном (предвечном), сотворившем всё и вся Вседержителе:

1. Бог сотворил вселенную, все живые существа на планете и человека.

2. Бог не просто когда-то сотворил мир, и удалился от него. Он каждый день творит мир заново.

3. Он также создает зачатие в женщинах, дает семя мужчине, отверзает каждую утробу, и каждому новому существу, входящему в мир, дает дыхание в ноздри: «Дающий жить ребенку в утробе матери, успокаивающий его, чтобы он не плакал – кормилица в утробе».

Когда говорят, что религия Эхнатона холодна («божество Эхнатона «довольно холодное… Сострадающий бог не отвечал задачам Эхнатона»[1] – хочется просто молча указать на следующую строку, называющую Великого Бога Атона «кормилицей в утробе». Или: «Когда ребенок покидает утробу – ты открываешь его уста… Когда птенец в яйце… Ты даешь ему дыхание, ты устанавливаешь его время»…

4. Далее. Бог не только творец вселенной, но и творец времени. Он устанавливает время жизни: «Владыка сроков жизни…», «Тот кто связывает годы… и отсчитывает часы…».

5. Бог созидает также и все, какие ни есть на свете логосы (категории, основания, феномены) бытия: «Миллионы жизней заключены в Тебе, ты их являешь… Ты создаешь миллионы воплощений из себя, Единственного: города и селенья, поля, дорогу и реку»... При этом, о каждом имея попечение: «Ты помещаешь каждого на его место…».

6. Итак, Бог единственный и вездесущий, имманентный и одновременно трансцендентный миру: «Ты на небе и одновременно на земле». Пребывая в недоступном небесном далеке, Он вечно и каждодневно как бы противостоит миру, зримо являя иной его полюс, доступный любому взгляду, но никем неосязаемый, мы ничего не знаем о его плоти и «никто не может узнать путь твой»…

7. Бог настолько велик, настолько Аз Есмь (Бытие – это Я), что буквально каждый мировой атом является его воплощением: «Миллионы жизней… миллионы воплощений из себя, Единственного»…

8. Но и человек – это тоже Ты: «Ты – глаза всех, созданных тобой», «Когда ты восходишь, они видят посредством тебя» («Глаз», видение – важнейшая божественная категория в Египте).[2]

9. И при том, что Ты несешь мир, явленный Тобой в Себе, мир есть – Твое вместилище, Твои лучи – дыхание жизни: «ибо дыхание жизни в ноздрях – это видение твоих лучей». Дух и свет едины: Дух есть Свет, а Свет есть Дух.

Ну как, достаточно ли мыслей для одной поэтической композиции? И много ли есть на свете существует произведений, способных соперничать с ней одновременно в краткости и наполненности смыслами?

Последний и важнейший из них – неизобразимость Бога. Земля возникает по твоему знаку, говорит Эхнатон, есть, однако, и то, что является тайным. То, что автор Гимна только обозначает знаком, на указывает жестом, но о чем молчит…

Надо ли отдельно говорить о связях Великого Гимна Атону со 103 (104) псалмом? Они очевидны любому, не лишенному слуху человеку. Укажем лишь на самые очевидные.

Всякая жизнь, каждый ее день, и каждая ночь, хлеб и труд каждого дня в Твоей руке, говорит Эхнатон: «Каждый имеет свою пищу и отмеряно время его жизни»… «Лучи твори кормят каждую пашню»… Более того, каждая жизнь зависима от Тебя настолько всецело, что: «Ты восходишь и они (люди) живут, ты заходишь – они умирают».

Именно в последнем сближении, где ночь описывается как удаленность от Бога, Ян Ассман видит решающее доказательство восхождения 103 Псалма к Великому Гимну, и делает вывод: «Бог Эхнатона… есть самое полное воплощение идеи «Бога Жизни».[3]

Сравним:

Гимн: Когда ты заходишь на западном горизонте, земля погружается во мрак, в смерть… Каждый хищный зверь выходит из своей норы, каждый гад кусает…

Псалом: Ты протираешь тьму и бывает ночь: во время ее бродят все лесные звери; львы рыкают о добыче…

Гимн: …Ты восходишь – они живут, ты уходишь – они умирают…

Псалом: Сокроешь лице Твое – мятутся; отнимешь дух их – умирают… Пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли…

Окончание следует

Примечания:

[1] Redford, Donald B. Akhenaten: the Heretic King, 1984, Р. 152

[2] Люди как «глаза Бога» – это не только великий поэтический образ, не только «образ и подобие», это и гегелевский «Бог как Самопознание»: Бог, создающий людей, чтобы смотреть через них и их глазами познавать Бытие в свободе…

[3] Assmann, Jan. From akhenaten to moses. Аncient egypt and religious change, 2014, Р. 316