«И, значит, нам нужна одна — Победа,

Одна на всех — мы за ценой не постоим!»

Булат Окуджава

Май сорок пятого года! Миг долгожданного салюта над Москвой, эшелоны, идущие с запада, букеты цветов, ордена и медали, встречи, слёзы, слова: «Как долго я тебя ждала…». Сегодня многие арт-платформы посвятили свои проекты войне, битвам, триумфу. Даже сугубо тематический, камерный музей Василия Тропинина, что расположен меж Полянкой и Ордынкой, своеобразно отметил 80-летие великой Победы. Выставка «Сорок пять сорок пятого» — это изящное послание зрителю, где собраны картины и скульптуры, созданные именно в 1945 году. И их ровно сорок пять.

Больше того, у экспозиции есть подзаголовок – «Искусство радости», что обещает нам счастливые встречи и дивные впечатления. Окончание лютой сечи наполняло жизнь людей не только праздничным ожиданием, но и свежими мыслями, чувствами, переживаниями. То было лёгкое дыхание! Победа – она, точно девушка в ситцевом платьице, идущая по нагретому, цветущему лугу. Это надо было вдохнуть и запечатлеть. Художники и скульпторы это уловили со свойственной им утончённостью. Главный вопрос: а будет ли новая жизнь похожа на довоенную? На протяжении четырех лет мастера были поглощены военными темами – кто в Окнах ТАСС, кто на передовой с фронтовым альбомом, кто в эвакуации. Многим довелось совмещать ратный подвиг с суровым творчеством. И вот теперь настал миг освобождения. Что скажете, художники?

Вот – скульптурный портрет партизанки Лизы Чайкиной, выполненный прославленным ваятелем Николаем Томским. Решительное, спокойное лицо героини. Имя Лизы Чайкиной было всем известно – секретарь подпольного райкома комсомола на оккупированной территории Калининской области. Смелая, бойкая и весёлая, Чайкина буквально заряжала своим оптимизмом ребят из партизанской группы. Лихая партизанка умела уходить из любой засады, но в этот раз судьба распорядилась иначе. Схваченная гитлеровцами, Чайкина была казнена на глазах местных жителей. Надгробный памятник её могилы выстраивал всё тот же Николай Томский.

Каждое произведение экспозиции сопровождено табличкой. Так, можно узнать, что скульптор Томский был из тех смельчаков, кто не покинул Ленинград в дни Блокады и трудился над маскировочными сооружениями. Кроме того, он входил в комиссию по сохранению художественных ценностей. После войны он работал в Москве, творя галерею героев, среди которых была и Лиза Чайкина.

Живописцы, оказавшиеся в поверженном Берлине, спешили зарисовать бесславные развалины. Не прошёл мимо и Дмитрий Мочальский, создавший большую серию картин и рисунков, посвящённых разгромленному городу. Это те руины, без которых было бы невозможно возрождение. Мочальский фиксирует всё и вся – берлинскую обывательницу с коляской, понурые памятники Фридриху Великому и Вильгельму I – вдохновителям Третьего Рейха, наших воинов, вход в метро, разбор завалов. Этот город никогда не будет фашистским! Самого Мочальского считали романтиком, но не таким, который приукрашивает реальность в угоду грёзе – он всегда рисовал надежду.

А вот и «Москва. Кремль» Бориса Рыбченкова. Точка сборки. Чёткий ритм башен. Древние поверья. Рыбченков любил Москву, причём забирался в самые отдалённые уголки, где переулочки терялись в окраинах, заросших лопухами. «Москва. Кремль» - это, скорее, исключение из общего правила, и краснокирпичная цитадель выглядит не помпезно, а словно по-старинке, когда Москва ещё не была столицей.

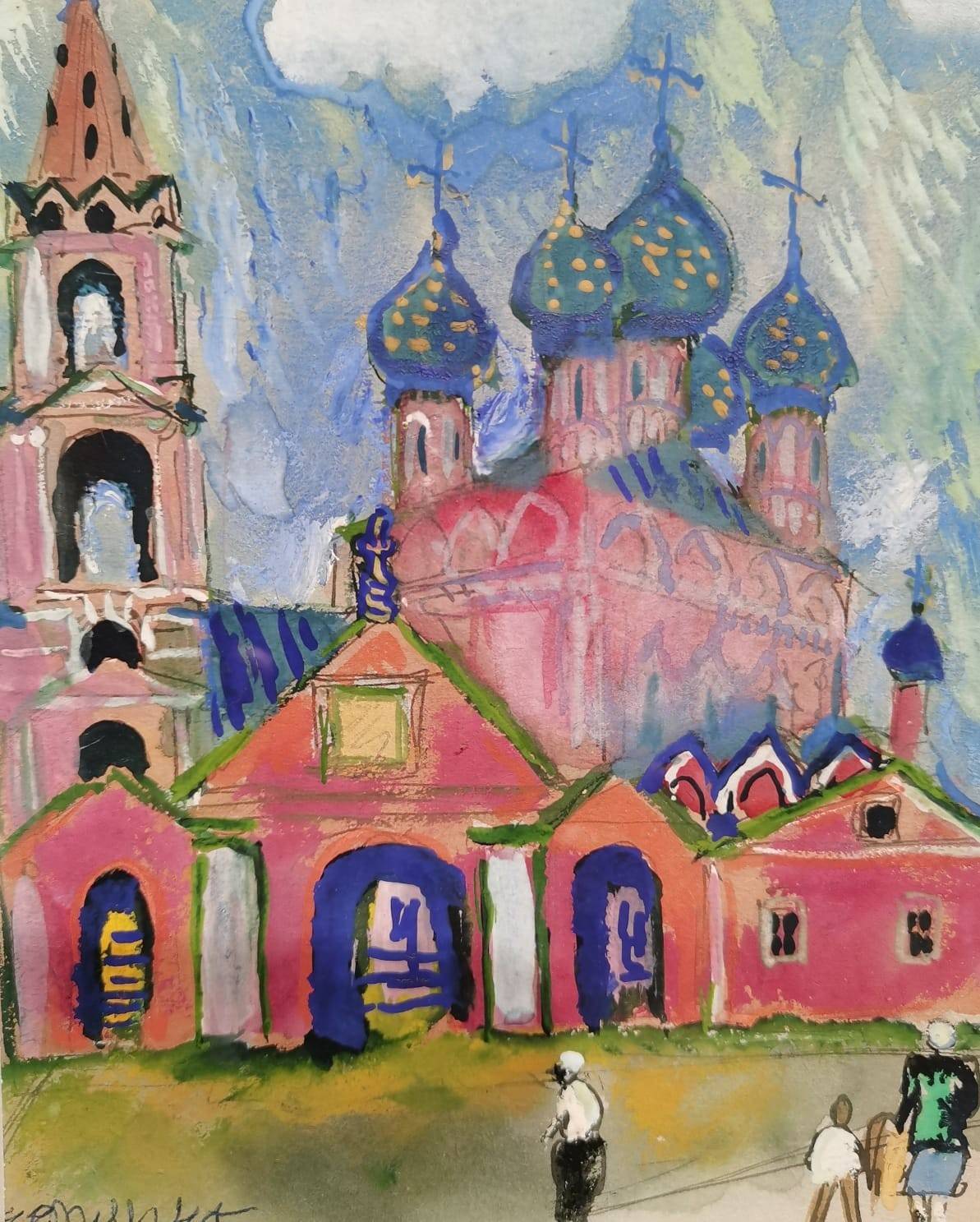

Тут же – московские акварели Татьяны Мавриной, сделанные в самом начале 1945 года. Они возникли не по заказу и не из прихоти. Почему же во время войны художница ходила по городу с этюдником? Она испугалась, что ошеломляющая краса может быть разрушена бомбёжками и взялась зарисовывать всё, что возможно – церкви, улочки, особняки. Она буквально бегала по центру и брала на заметку всяк фрагмент старомосковской благости. Рисовать объекты было строжайше запрещено – любого человека с альбомчиком и красками, патруль мог принять за немецкого шпиона, а потому художница заручилась разрешительными бумагами. Так в памяти остались её акварели – радостно-ясные, точно умытые утренним солнцем.

Москва-праздничная изображена Борисом Иогансоном на полотне «Салют победы». Красная площадь, освещённая тысячами разноцветных брызг и – ликующая толпа. Мы почти не различаем людей – все они кажутся частью единого целого. Яркие сполохи, бодрость чувств, энергия счастья. Реалист Иогансон добавил импрессионистские нотки, ибо это картина-впечатление. Мастер, живший во время войны в эвакуации, ещё в 1943-1944 годах замыслил эту фабулу – триумфальный фейерверк в день победы. Он даже делал эскизы – настолько была сильна вера в силу нашего оружия. Иогансон дождался! Увидев всё это воочию, художник тут же взялся за кисть, создав одно из лучших своих произведений.

Не обошлось на выставке без портретов. Пётр Кончаловский, известный своими сиренями, на этот раз выступил в роли портретиста. Вера Дулова – арфистка-гений, изображена в концертном платье – чёрный бархат и белое кружево. Холёные руки спокойно сложены на коленях. Дулова рано сделалась известной, но не подхватила «звёздную болезнь», оставаясь скромным человеком, любившим искусство в себе, а не себя в искусстве. Помимо Петра Кончаловского, её писали Эммануил Грабарь и Аристарх Лентулов. Потомственная аристократка, она была представительницей одной из ветвей Рюриковичей. Деталь немаловажная, ибо на благо СССР трудилось много представителей подлинной знати. Дулова слыла неутомимой – со своей арфой она ездила и на Крайний Север, и в Среднюю Азию, и в таёжные городки-новостройки. Тот случай, когда «нести культуру в массы» — это не словеса, но реальность. Арфистка прожила удивительно долгую жизнь и скончалась лишь в 2000 году, до самого конца будучи активной участницей музыкальной жизни – так, с 1997 года она возглавляла жюри Международного конкурса арфистов в Москве.

Рядом – портрет оперного певца Никандра Ханаева, написанный мэтром живописи, тогдашним президентом Академии художеств Александром Герасимовым. На репрезентативном изображении мы видим немолодого красавца во фраке, словно бы Ханаев только что закончил петь. Это был уникальный человек – в отрочестве пел на церковном клиросе, имея роскошный альт; сбежал в Москву – учиться; поучаствовал в Первой Мировой войне, а с середины 1920-х был солистом Большого театра – юношеский альт сделался роскошным тенором. Не забывал Ханаев и об общественной работе, постоянно входя в различные комиссии. В годы Великой Отечественной он – частый гость фронтовых подмостков. Герасимов был хорошо знаком с Ханаевым, и портрет – по факту дружеское послание.

Чуть выше – портрет искусствоведа Марины Тихомировой, сделанный Юрием Непринцевым, хорошо известным зрителю по картине «Отдых после боя». Непринцев и сам воевал, совмещая путь воина со служением искусству. Героиня карандашного портрета величава – на ней модная шляпа и меховая горжетка, небрежно накинутая на плечо. Истинная леди. Кажется, что у этой дамы нет проблем – сплошные рауты, Ривьеры и кавалеры. Но! Собственно, Тихомирова – хранительница сокровищ Петергофа. Она пережила Блокаду и лишения, сумев сохранить притягательную женственность. Тихомирова держала спину ровно – под стать всем своим шляпкам с горжетками. На сопроводительной табличке даны её слова: у нас не было «мирных» профессий, во дни битвы всё подчиняется единому ритму, поэтому все – воевали, каждый на своём месте. После прорыва Блокады и вплоть до 1950-х годов Тихомирова участвовала в восстановлении разрушенных дворцов.

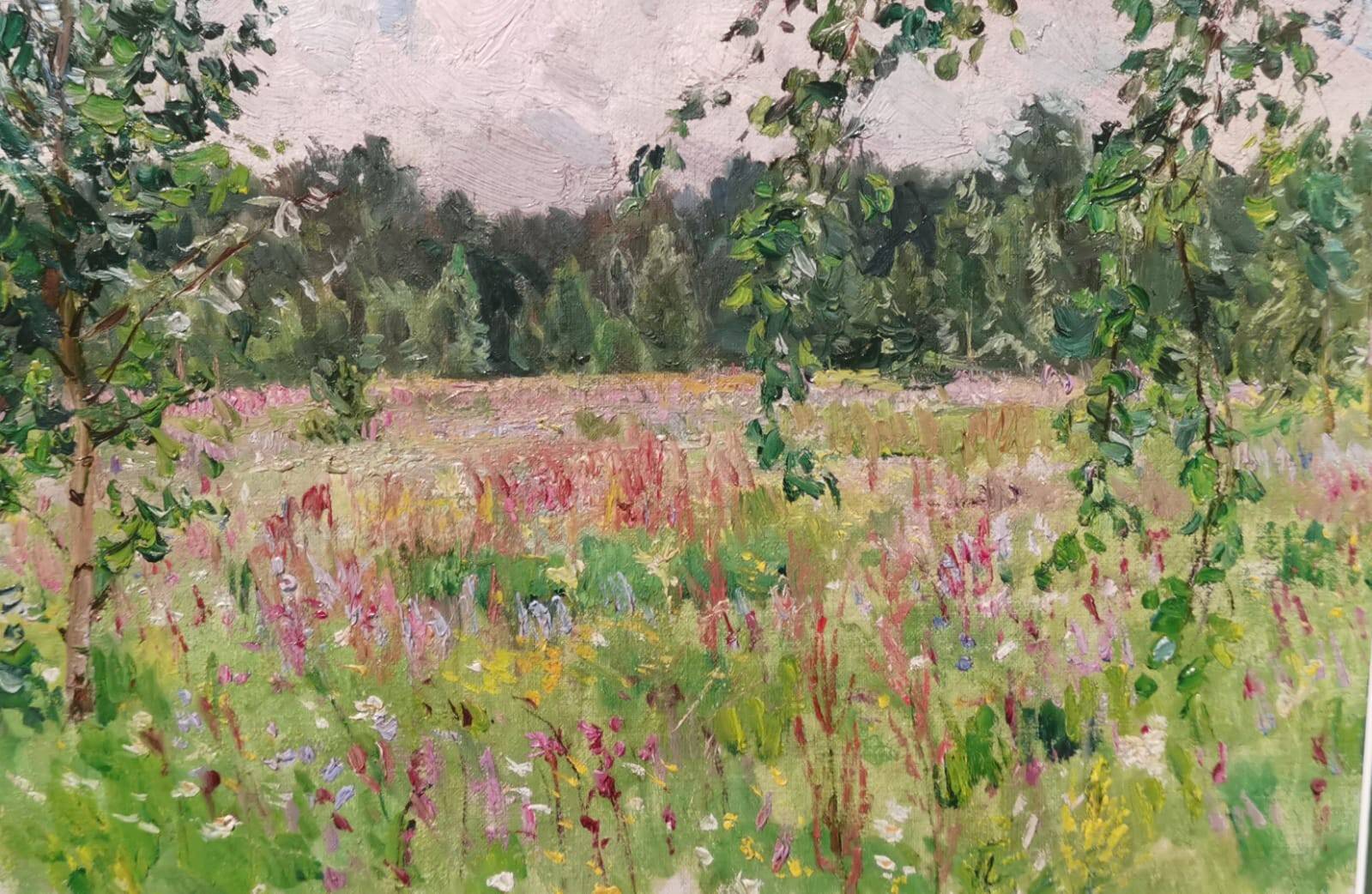

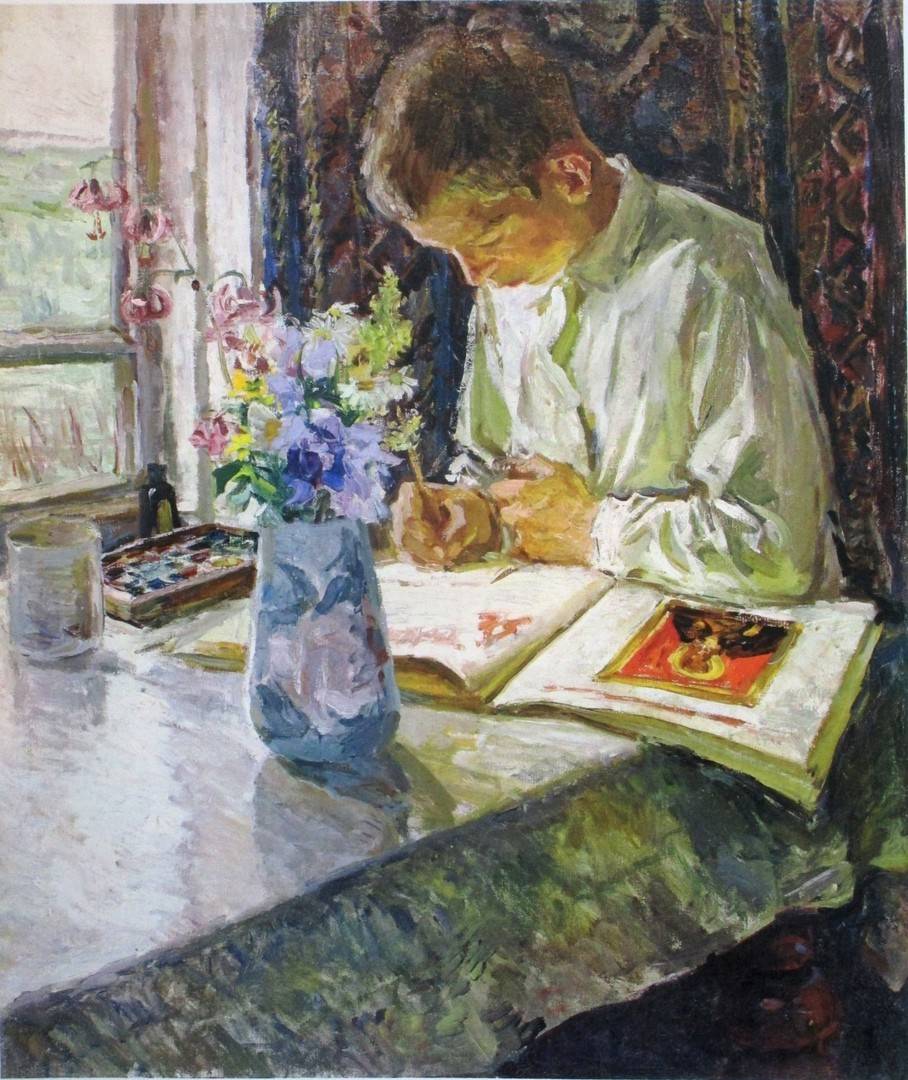

Целый раздел экспозиции посвящён Аркадию Пластову и его знаменитой вещи «Сенокос». Правда, самой картины здесь нет – есть этюды и наброски, прошествовавшие «Сенокосу». Пластов довольно долго выбирал натуру. Вроде бы ничего сложного – в Средней Полосе много живописных мест. Но нет. Требовалось интенсивное созвучие света и тени, земли и неба. На этом фоне - мирный труд во имя Родины и во имя жизни. Восхитительны этюды – «Цветы и травы», «Берёза», «Облака». Пластов был реалистом с импрессионистским вкусом – тут всё подчинено динамике и настроению. Прогретая солнцем земля отдаёт свой жар, воздух напоён духом полевых цветов, шелестят листья берёз. Остановись мгновенье, ты прекрасно! Однако же колхозники и не думают останавливаться – впереди мирные заботы о счастье. Тут же – «Рисующий у окна», портрет сына Николая, будущего художника и фотографа. Юноша склонился над альбомом, а перед ним – букет в скромной вазе. То, с чего начинает каждый юный художник.

К слову, о букетах! Вот – эффектные цветы от самого Игоря Грабаря. В годы войны Грабарь возглавил бюро экспертов, составлявших списки шедевров немецких музеев. Эти произведения должны были поступить в качестве трофеев, как закономерная компенсация за урон, нанесённый фашистской армией и её союзниками. Эта деятельность побудила Грабаря создать в 1944 году Институт истории искусства и охраны памятников архитектуры при Отделении истории и философии Академии наук СССР. Не забывал художник и о живописи – тому пример великолепный букет. Букет Победы!

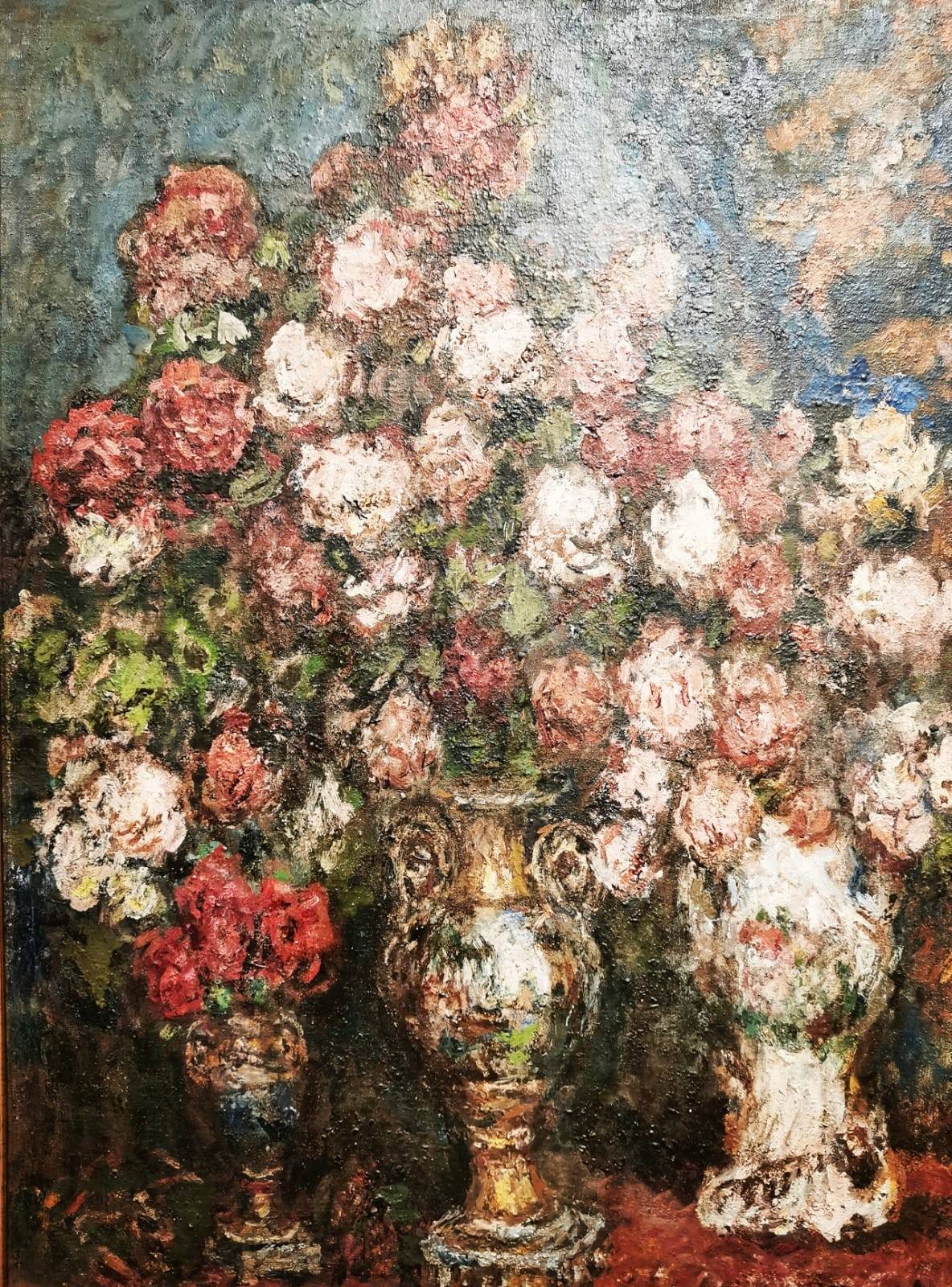

Волшебны розы Петра Петровичева – тут и причудливые вазы, и столь же «кудрявый» стиль, близкий к барокко. Пожилой мастер, преподававший рисунок и живопись, во время войны принимал участие в ночных дежурствах, копал противотанковые рвы, строил заграждения, за что был награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

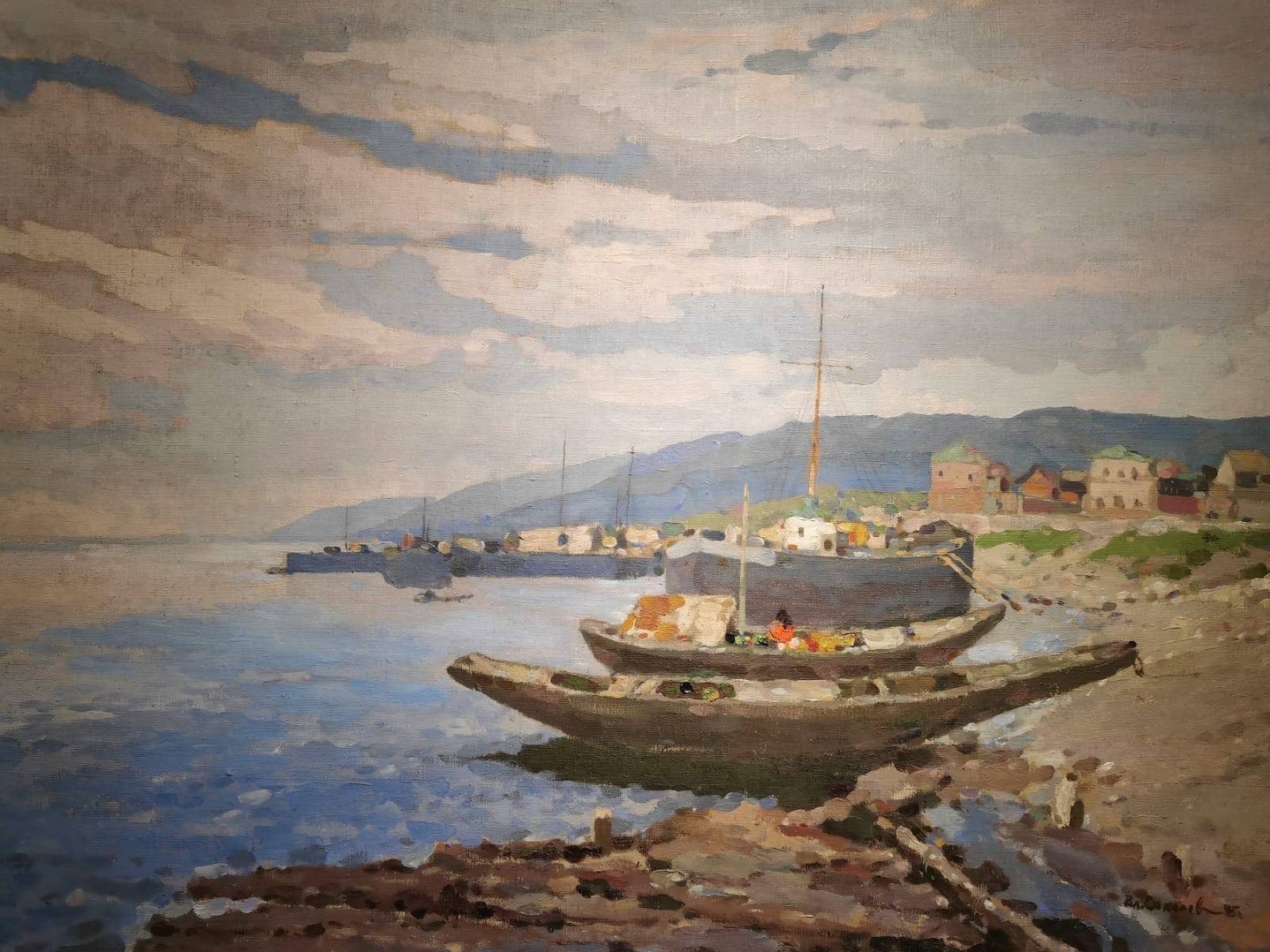

Свежо и весело «Окно в деревне» Ирины Шевандроновой. Примечательно, что художнице на тот момент было всего семнадцать лет, и эта небольшая картина – одна их её первых самостоятельных работ. В передвижническом духе выполнен сюжет «На Волге» Владимира Соколова – русская ширь в её неохватности. Чарующ «Портрет сына» Павла Радимова – юный отпрыск в нимбе солнечных кудрей. А ведь на выставке имеется ещё и целая витрина фарфоровых статуэток – тут и девочка-узбечка, и школьница, и популярный клоун Карандаш. Среди скульптурок выделяется «Встреча героя в колхозе» работы Алексея Сотникова – насыщенная динамика и восторг. Рассказать обо всех экспонатах попросту невозможно – проект лишь кажется скромным, на деле он ёмкий. Его объединяет мысль о Победе, без которой было бы ничто не возможно.

двойной клик - редактировать галерею