«Будем как Солнце! Забудем о том,

Кто нас ведет по пути золотому,

Будем лишь помнить, что вечно к иному,

К новому, к сильному, к доброму, к злому,

Ярко стремимся мы в сне золотом».

Константин Бальмонт

В конце XIX – начале XX века человечество жаждало всего и сразу. С одной стороны, крепла вера в технический прогресс – возникали и множились телефонные станции, грезилось аэропланами, ревели моторы первых автомобилей. Надо срочно прикоснуться к грядущему, где миром правит умная и – такая пугающая – машина. С другой стороны, волновало прошлое – не только Версаль злосчастной Антуанетты или же языческая Русь «времени Бусова». Устремлялись дальше, к первобытным ритмам, что казались чище и ярче, нежели все современные звуки и смыслы. «Татуированный своим отцом дикарь. / Узоры пестрые прорезаны глубоко. / Хочу их смыть: Нельзя. Ум шепчет: «Перестань…» / И, с диким бешенством, я в омуты порока / Бросаюсь радостно, как хищный зверь на лань», - писал Константин Бальмонт. Благородный дикарь, сбросивший оковы системы – это оригинальный эталон Серебряного века, несмотря на всю утончённость эпохи. О, нет. Изысканность, манерность тоже в ходу, однако, то была эра-оксюморон. Ценилось всё нетривиальное, фраппирующее, из ряда вон. Герои Михаила Арцыбашева, коего дружно обвиняли в порнографичности, провозглашали свободу плоти, не скованной обетами цивилизации. Они звали к природе и первозданности, хотя, выглядело это, как нечистоплотная похоть. Дикость! Александр Блок тоже витийствовал, но подходил к этому с иных позиций: «Мы любим плоть — и вкус её, и цвет, / И душный, смертный плоти запах… / Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжелых, нежных наших лапах?» Этот гимн восторженному каннибализму исходил от тонкого поэта с белоснежной кожей. Константин Бальмонт призывал: «Будем, как Солнце!» Пещерный человек – солнцепоклонник, ему надо слиться с божеством и сиять, как оно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этом фоне возникло течение фовистов (от французского les fauves – дикие, хищники). Это словечко пришлось весьма кстати – в 1905 году на Осеннем салоне Парижа были выставлены работы Анри Матисса, Альбера Марке, Кеса ван Донгена, Шарля-Анри Мангена и других возмутителей спокойствия. Картины отличались небывалой яркостью и какой-то нарочитой, предельной грубостью. Тут же находилась статуэтка Альбера Марке, стилизованная под Ренессанс и напоминающая скульптуру Донателло. Популярный критик Луи Воксель бросил ироническую фразу: «Донателло среди диких» (Donatello chez les fauves). Это было подхвачено прессой, и уже всех подобных живописцев стали именовать «дикими». Как обычно это бывает, «дикарство» сделалось модным. Свои фовисты появились и в России.

В Музее Русского импрессионизма сейчас работает экспозиция под выразительной вывеской «Русские дикие». Наименование взято из статьи Давида Бурлюка, напечатанной в мюнхенском сборнике «Синий всадник» в 1912 году. Бурлюк утверждал: «Окончательно разорваны нити, прочно связывающие искусство с академией: конструкция, симметрия (анатомия) пропорций, перспектива - свод правил, в конечном счете усваиваемый достаточно легко любым бесталанным, - живописная кухня искусства! Все наши профессиональные и случайные критики должны понять, что пришло время убрать тёмные портьеры с окон и впустить настоящее искусство». Бурлюк в своей лозунговой публикации перечисляет «диких» — это Михаил Ларионов, Павел Кузнецов, Илья Машков, Пётр Кончаловский, Наталия Гончарова, Мартирос Сарьян и, конечно же, сам Давид Бурлюк. Всего шестнадцать имён.

«Они открыли новые принципы прекрасного, новую дефиницию красоты в своих произведениях. Заново открытый закон всех названных выше художников — всего лишь традиция, уходящая своими корнями в произведения «варварского» искусства: египтян, ассирийцев, скифов. Вновь открытая традиция — меч, разрубивший цепи конвенционального академизма и выведший искусство из тьмы рабства в вопросах цвета и рисунка на путь весны и свободы», - подытоживал автор.

Выставка «Русские дикие» несколько шире заявленного списка. Так присутствуют работы Марка Шагала и Роберта Фалька, ученика Ильи Машкова. Фовизм, несмотря на программные слоганы Бурлюка, никогда не был узким явлением с затверженным числом адептов. Отсюда – некоторая вольность кураторов.

У фовистов главное - цвет, поэтому на одной из сопроводительных табличек, можно прочесть высказывание Анти Матисса: «Истоки фовизма – это решительное возвращение к красивым синим, красивым красным, красивым жёлтым – первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин». Рядом – утверждение Давида Бурлюка: «На первом месте: цвет и краска. Только они являются символизирующими представителями света». Цвет, как представитель света. Сколько в этой фразе мощной, всепобеждающей – дикарской – силы!

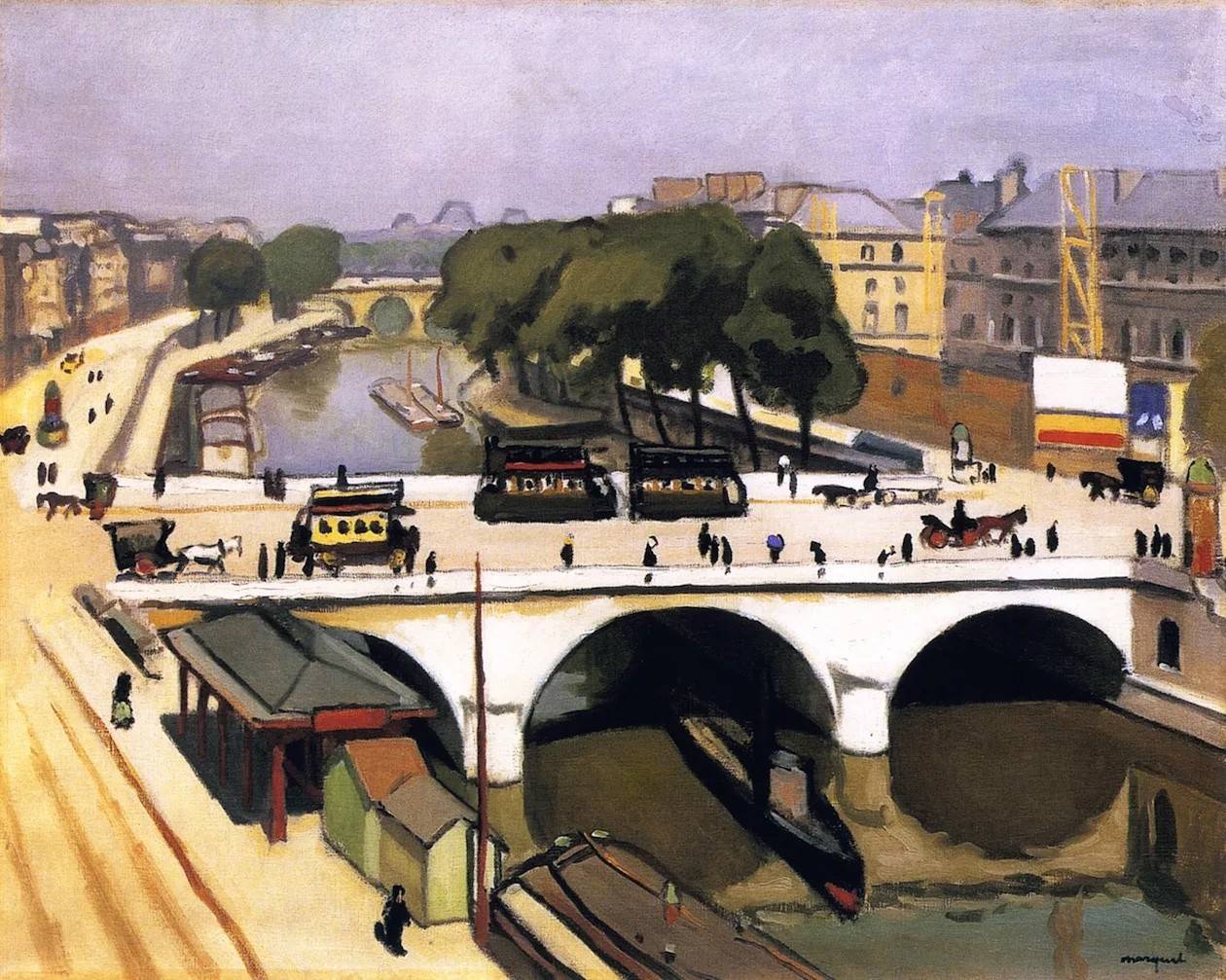

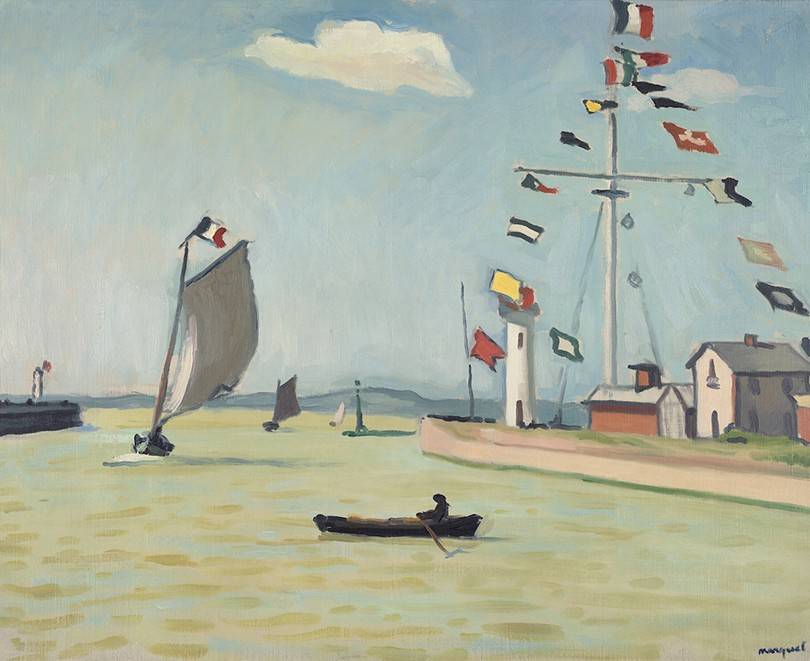

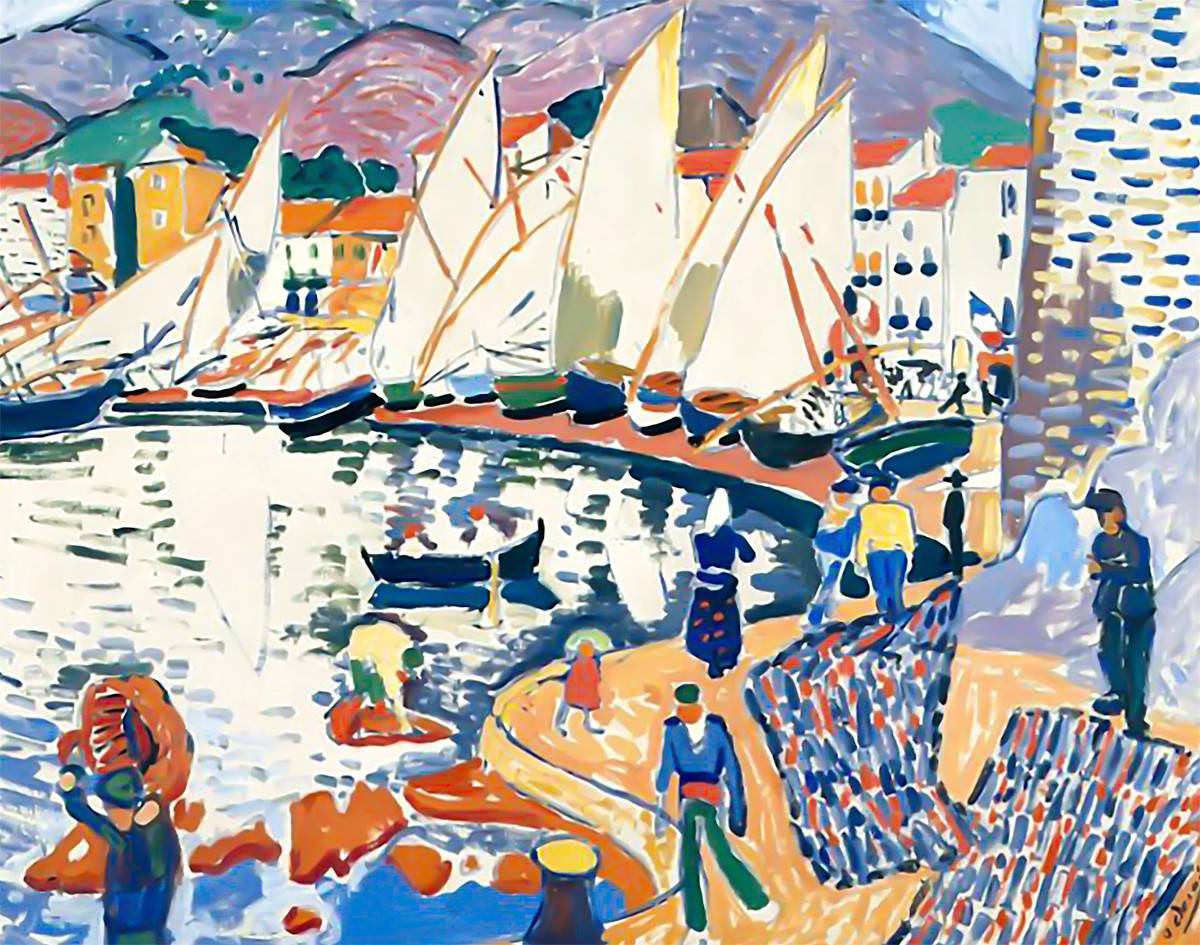

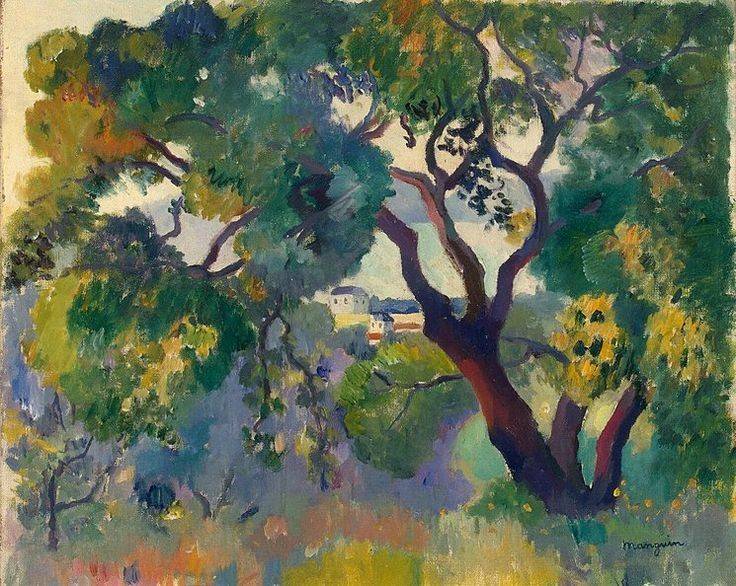

Поскольку, фовизм – явление, заимствованное из Франции, то проект закономерно разделён на две взаимосвязанные части. При этом, славянские «дикари» постарались внести нечто своё, дабы отличаться от «дикарей» галльских. Итак, парижские мэтры-хулиганы! Точкой сборки является «Цыганка с бубном» (1909) Анри Матисса – созвучие красного и чёрного, при том, что оба цвета явлены в своей звериной первозданности. Далее - чистое пространство Альбера Марке на картине «Порт в Онфлере» (1911). Вода, небо, паруса и флажки – буквально чувствуется воздух. Фовизм – это не лишь колер, это – ощущения. Это – дыхание свежести. Так и говорилось: после затхлых академических кабинетов явилось нечто завораживающее. «Мост Сен-Мишель в Париже» (1908) – брутальность мазков, но какая точность в передаваемых чувствах. Кажется, что мы слышим плеск воды и шум города. Радостная «Просушка парусов» (1905) Андре Дерена, разноцветная, освещённая солнцем «Маленькая школьница» (1907) Анри Ле Фоконье, томная «Дама с чёрной перчаткой» (1907) Кеса ван Донгена – французских картин тут немного, но они все выражают основную мысль экспозиции.

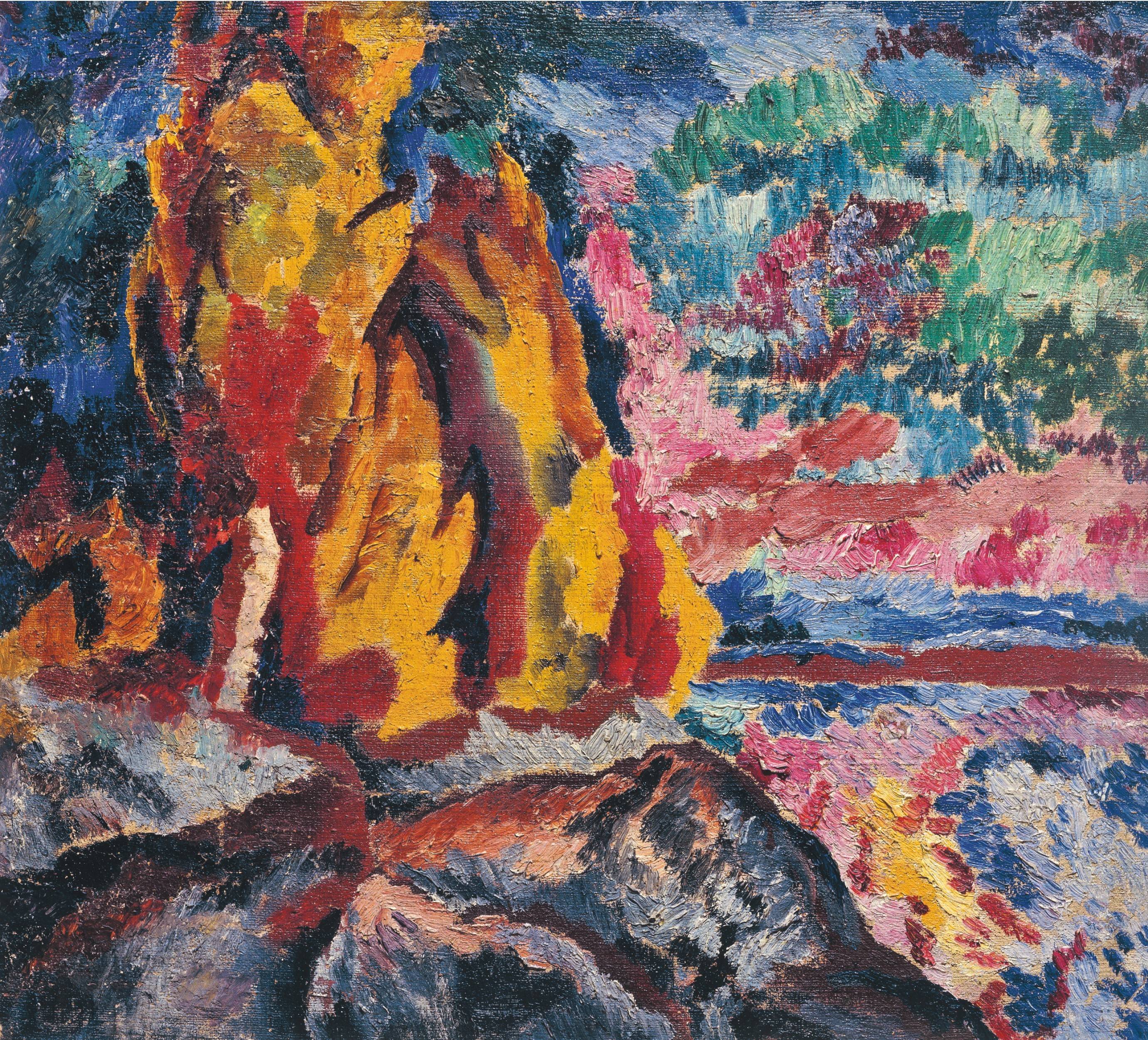

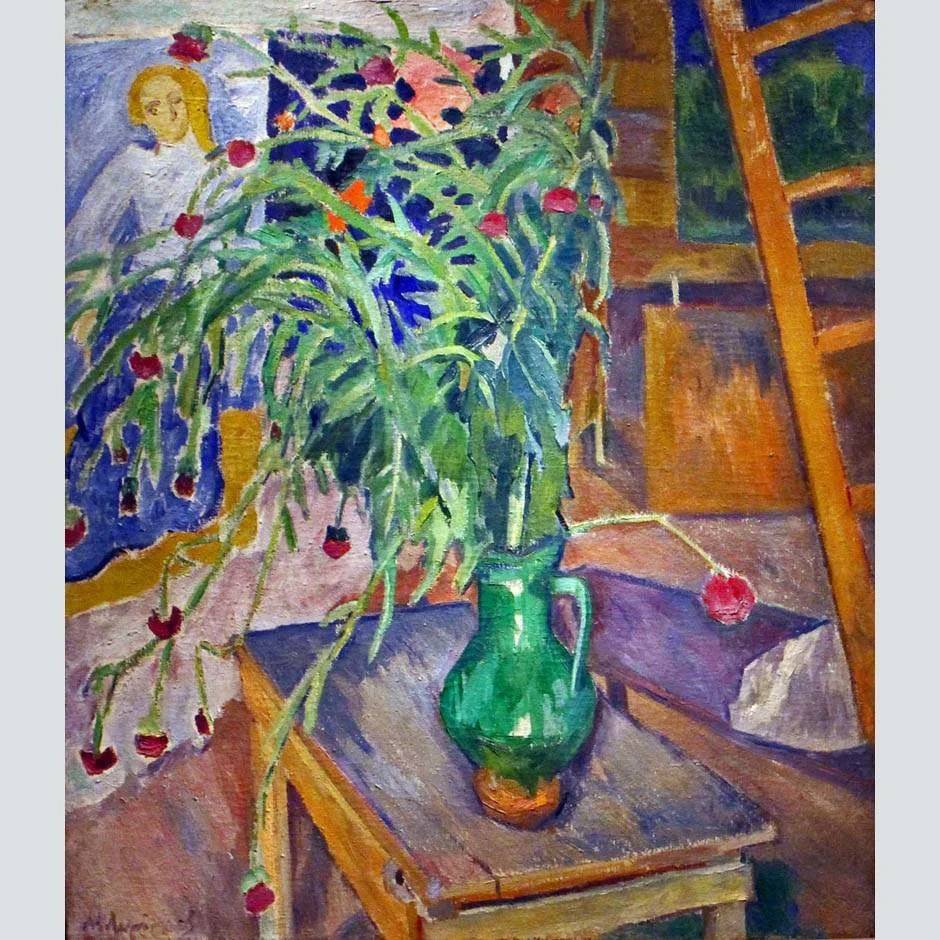

Галлы – это прелюдия, ибо речь идёт всё-таки о русских «диких». В «Полдне на Днепре» (1910) Давида Бурлюка сложно понять фабулу – это нагромождение цветности, где лидирует жёлто-оранжевый. Нечто светлое и свежее, как тот самый жаркий полдень на юге. Михаил Ларионов представлен «Натюрмортом с синим чайником» (1907), где всё внимание устремляется на интенсивный кобальт, а всё остальное словно бы уходит в тень. Другой натюрморт «Цветы на столе» (1907) – акцент на зелёный кувшин и блики. Ларионовская «Улица в провинции» (1910) – это или Крым, где часто гостил художник или - дань увлечения ориентализмом. В те годы многие художники стремились постичь восточную прелесть. Юг для фовистов – это своеобразная Мекка, ибо только там случается буйство красок, какого нет на нашем скудном севере.

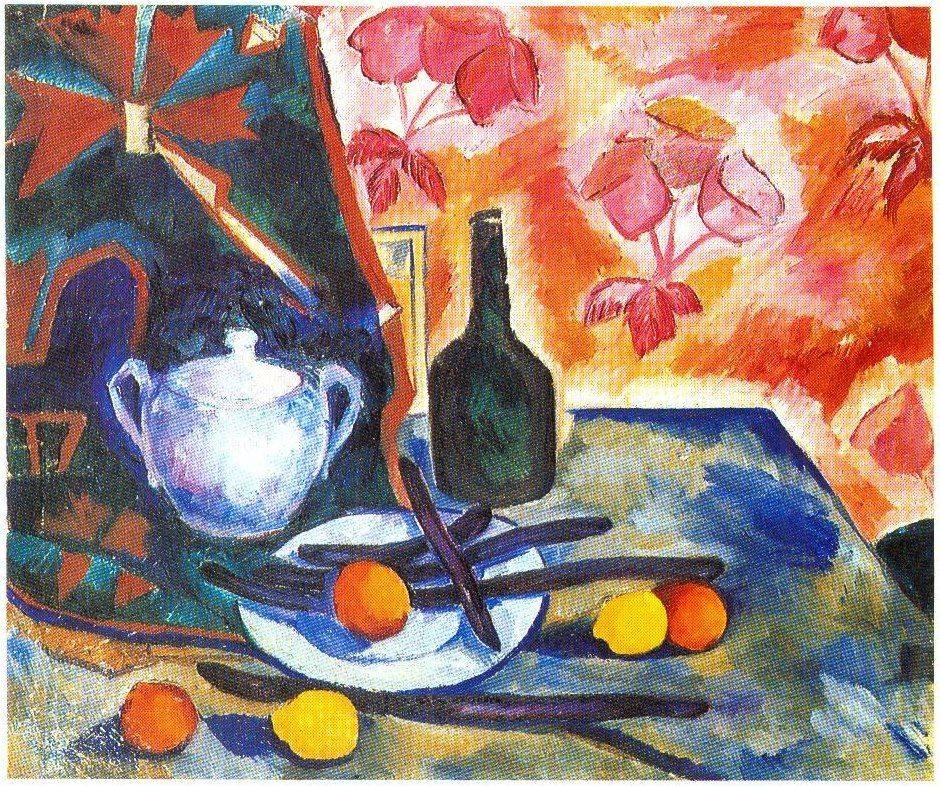

Наталию Гончарову обычно упоминают в связке с её супругом Михаилом Ларионовым. Они были крепкой парой и работали в едином порыве. Если говорить откровенно, Гончарова, как мастер, гораздо сильнее Ларионова. Он был теоретиком нового искусства, она всё больше практиком. Её картины впечатляют куда как больше. Тому пример – «Натюрморт с зеленой бутылкой» (1908 – 1909). Склянка тёмного стекла – лишь предлог, потому что здесь царит белая сахарница и сияют фрукты. Гончарова лучше работает с цветом и светом, нежели Ларионов. Создаётся впечатление, что он лишь играет в «дикаря», а его жена полностью погружается в тему. «Осень» (1910) – мрачные тона зелёного и оранжевого, но главное тут - серый. Вот-вот хлынет хладный дождь – люди кутаются в одежды и нет никакой надежды на небесный лучик. Потрясающе атмосферная вещь!

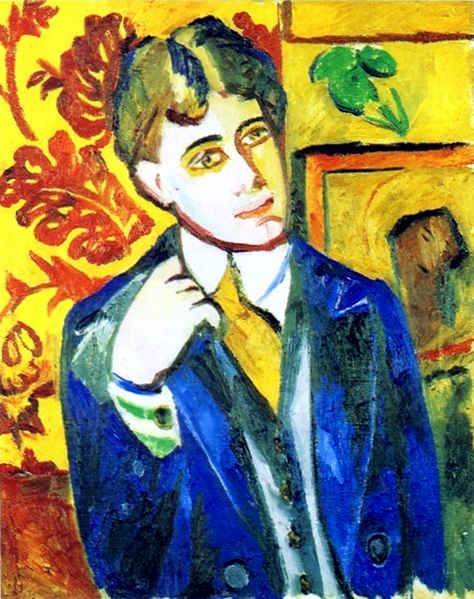

Прекрасен портрет ныне забытого художника Поля Мака. Настоящее его имя – Павел Иванов. Он никогда не входил в число «диких». Напротив, то был эстетствующий график и тонкий карикатурист. С Ларионовым и Гончаровой художника связывала дружба. Хотя, портрет написан в манере примитивизма, тут виден и характер, и осмысленность. Сразу видно, что перед нами – любитель всего изящного. Но! Яростно-синий пиджак и броско-жёлтые обои с орнаментом – «дикая» Гончарова верна себе и цвет ставит на первое место.

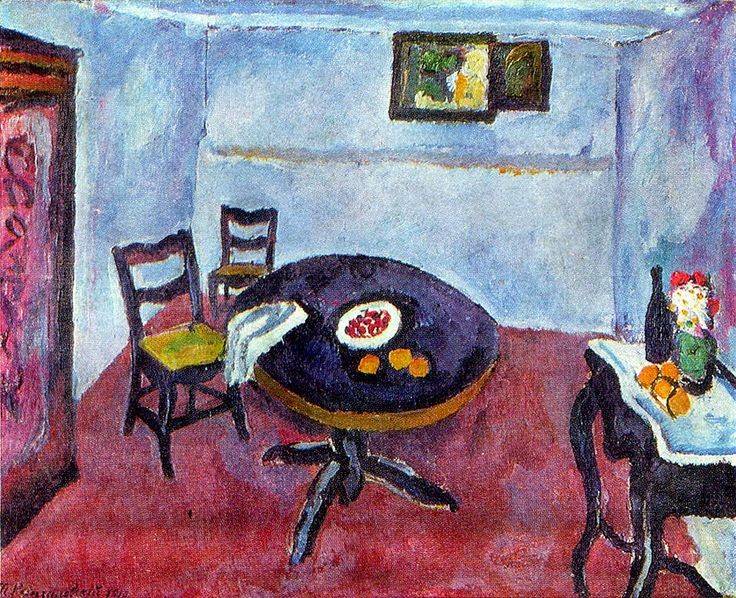

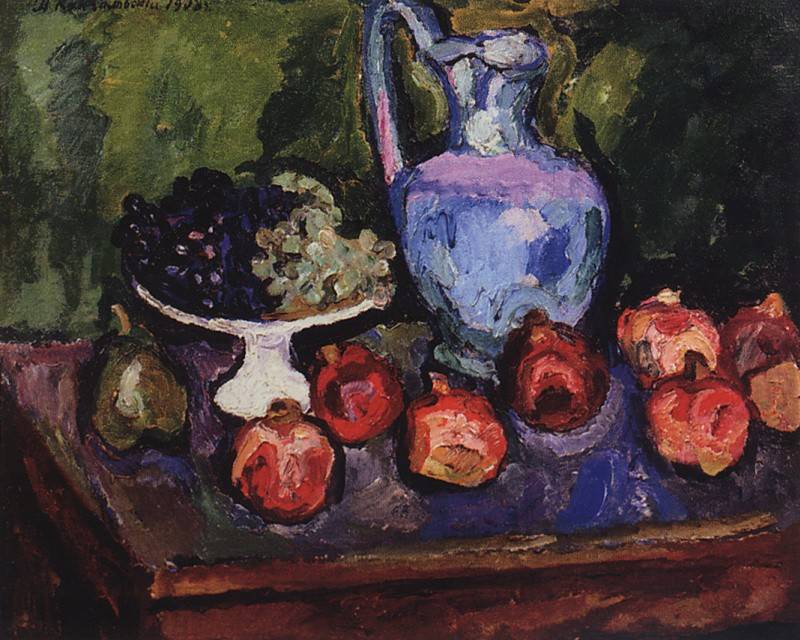

Разговор о фовистах невозможен без упоминания Петра Кончаловского. Мы привыкли к его сиреням, но здесь – иное. «Девочка на стуле. Портрет дочери Наташи» (1910)– это поразительное соединение динамики со статикой; это – игра цвета и света. Кажется, что Наташа не позирует, а была поймана в момент движения. «Кончаловский представляет собою утонченный вкус, знания и теоретические поиски», - сказал о нём Александр Бенуа. «Комната в Испании» (1910) – пустое помещение представляется только что покинутым и всё ещё хранящим дыхание жильцов. «Натюрморт с гранатами» (1908) – ощущается шероховатость плодов и холод кувшина. Фовизм – это чувства, а не форма, которая могла быть откровенно искажена.

Ольга Розанова – это, скорее, эпигон. Образец модничанья. Это очень заметно по её работам «Бульвар» (1911) и «Натюрморт с помидорами» (1911). Художница бежит за веяниями, хватая всё самое актуальное Она была увлечена самой атмосферой «диких» выставок, лёгкой скандальностью. У неё отрицание - без отрицания, поиск себя, подражание товарищам. Всё выглядит неестественным, словно девочка тщательно повторяла за старшими.

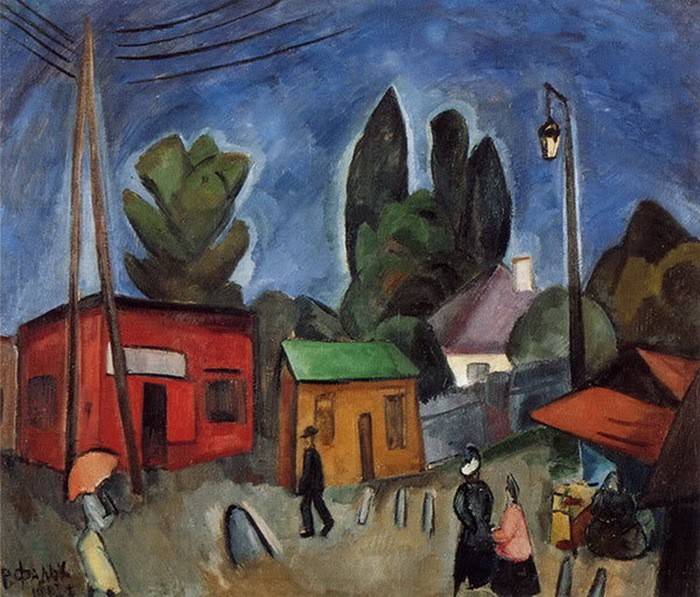

Как уже говорилось, Роберт Фальк не был упомянут среди «русских диких», но он был среди них. Вот - презабавная «Дама с зелёным эспри» (1911). Полотно специально обрезано, а в раме – лишь часть лица и - зелёные перья- esprit, каскадом венчающие шляпу. Эта картина в своё время наделала много шума. Бесило тут всё – и смещённый центр, и неистовая зелень эспри, и фиксация на бюсте, поданном в виде двух выпирающих шаров. Дикарство, да и только! А вот – его пейзаж «Подмосковье» гораздо спокойнее. Уверенная композиция, акцент на тёмно-синее небо и усталую зелень. Макушка лета. Июль. Жара. Дама с парасолем. Фальк умел подчеркнуть настроение дня, секунды, мгновения.

Особо стоит отметить оформление зала – оно всё состоит из …металлических клеток. Они разделают пространство, на них размещены картины. Нам транслируют – тут место для обуздания диких. Причём эти клетки не смотрятся устрашающе. Так, игра постмодерна, что правит нынче всем. Экспозиция – обширна и разнообразна. Этакое пиршество дикарей посреди большого города. Будем как Солнце. Будем как природа. Больше цвета!

двойной клик - редактировать галерею