«Дождь, - не затихая час,

а может, два, -

будет лить духами ‘Красная Москва’».

Роберт Рождественский

Духи «Красная Москва» — это символ. Если уж снимают сериал об СССР, то в кадре, помимо холодильника ЗИЛ и автомата с газированной водой, непременно флакон «Красной Москвы» на трюмо. Этот аромат выпускается и теперь, разве что он стал каким-то скучным – технологии осовременились, а дух исчез. Мнения о парфюме разделились – одни считают его бабушкиным, навязчивым и неинтересным, даже дешёвым, другие относят его к сложным, интеллигентным запахам, этакой ретро-изюминкой. Мол, он подходит настоящей женщине. Им нельзя поливаться – достаточно крохотной капли за ушком. История «Красной Москвы» не менее очаровательна, чем сами духи. В 1913 году, к 300-летию Дома Романовых, фирма Анри Брокара выпустила духи «Любимый букет Императрицы».

Создателем духов был француз Огюст Мишель, приехавший из Парижа только ради того, чтобы поступить на службу к братьям Брокар. Для 1910-х годов тот букет оказался поистине новаторским – в XIX – начале XX века в ходу были моно-ароматы, по большей части цветочные, тогда как состав Огюста Мишеля – это прогрессивная химия, только-только начавшая входить в оборот. После революции фабрику национализировали, и уже при НЭПе она стала выпускать «пролетарские» духи и пудру, а «Любимый букет Императрицы» был легко переименован в «Красную Москву». Так резко поменялся образ – с императрицы на девушку в алой косынке.

Арт-центр «Зотов», известный своими проектами в области русского авангарда, в этот раз решил посмотреть на эпоху с другой точки зрения. Экспозиция «Красная Москва. Женщина в большом городе» - рассказ о быте, мыле, духах и химических технологиях. Кураторы сообщают: «Выставка посвящена парфюмерной индустрии в России 1920-1930-х. Более 200 экспонатов, от работ известных живописцев до винтажных аксессуаров и ольфакторных (то есть относящихся к обонянию) инсталляций, представляют индустрию красоты как историю развития города и преобразования советской повседневности».

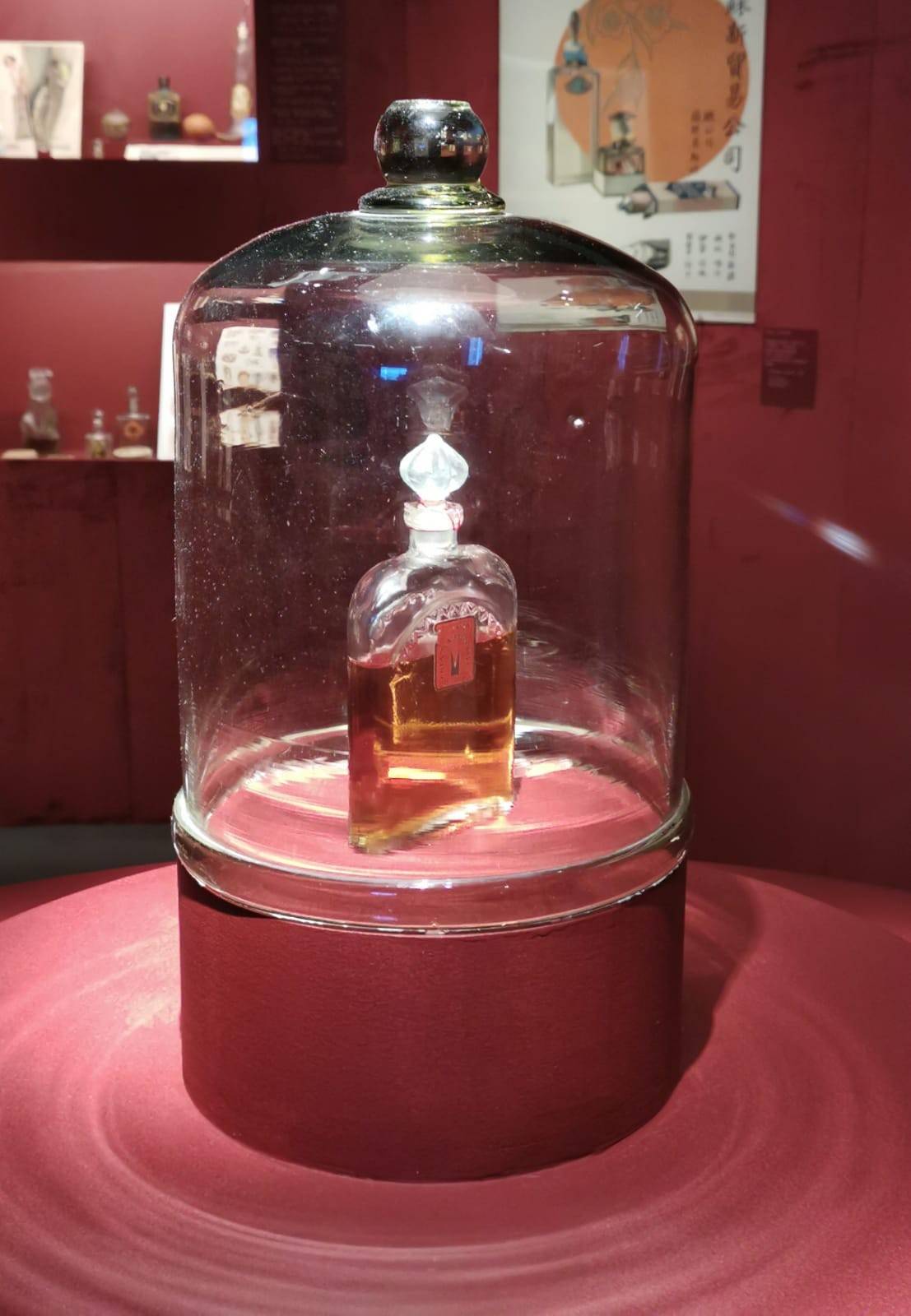

Несмотря на то, что у выставки «обонятельный» курс, она отнюдь не замыкается на теме благовоний. Экспозиция куда как шире, а «Красная Москва» — это лишь приглашение к путешествию по Москве-красной, социалистической. Восторгает оформление пространства – мы словно бы находимся внутри огромного красно-бархатного флакона, но при том не ощущается никакой тесноты. Точкой сборкой являются сами духи «Красная Москва», расположенные под стеклянным колпаком, а на одной из сопроводительных табличек даны стихи Роберта Рождественского: ... «Дождь, - не затихая час, / а может, два, - будет лить духами ‘Красная Москва’». Написано это в конце 1960-х, а стало быть, какие бы новинки не предлагала наша и зарубежная промышленность, «Красная Москва» была, есть и будет в числе парфюмерных фаворитов.

Экспозиция делится на две большие части – постреволюционные 1920-е и предвоенные 1930-е. Эти два десятилетия, хотя, их чаще всего объединяют общей вывеской Interbellum, столь сильно разнятся, что их легко сравнить по всем параметрам, в том числе, по женским типажам.

Итак, ревущие-двадцатые. Всё смешалось! Нищета соседствовала с высокими идеями о грядущих Городах Солнца, а котиковые манто расфранченных нэпманш – с грязными лохмотьями беспризорников и красными ситцевыми платьицами фабричных активисток.

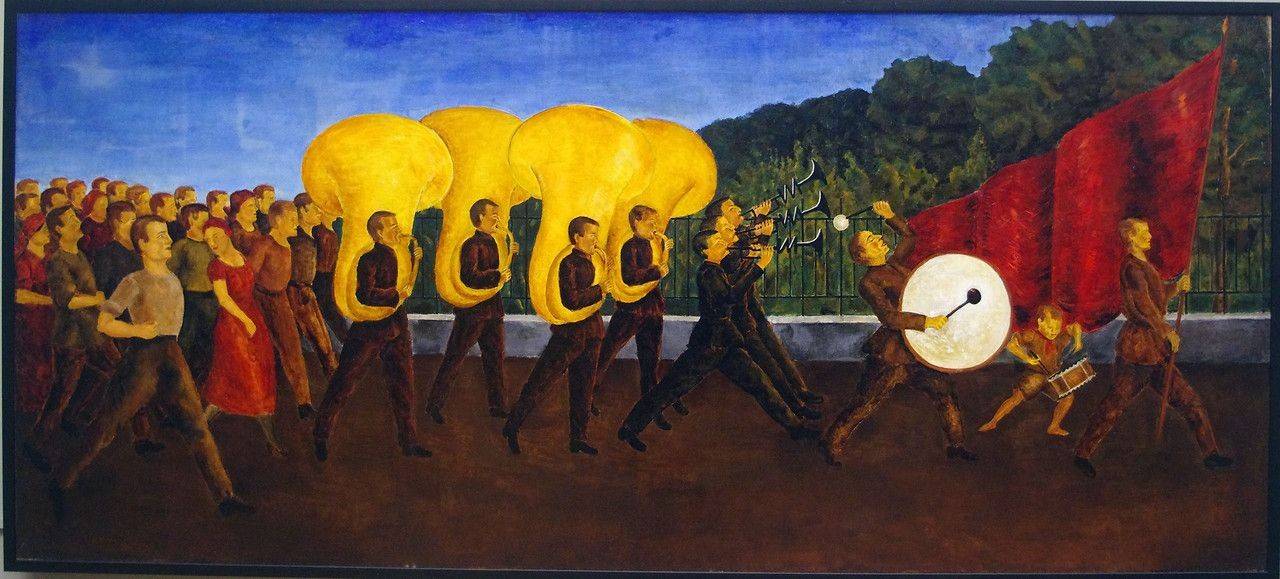

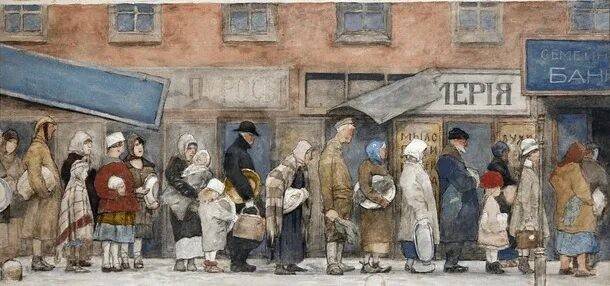

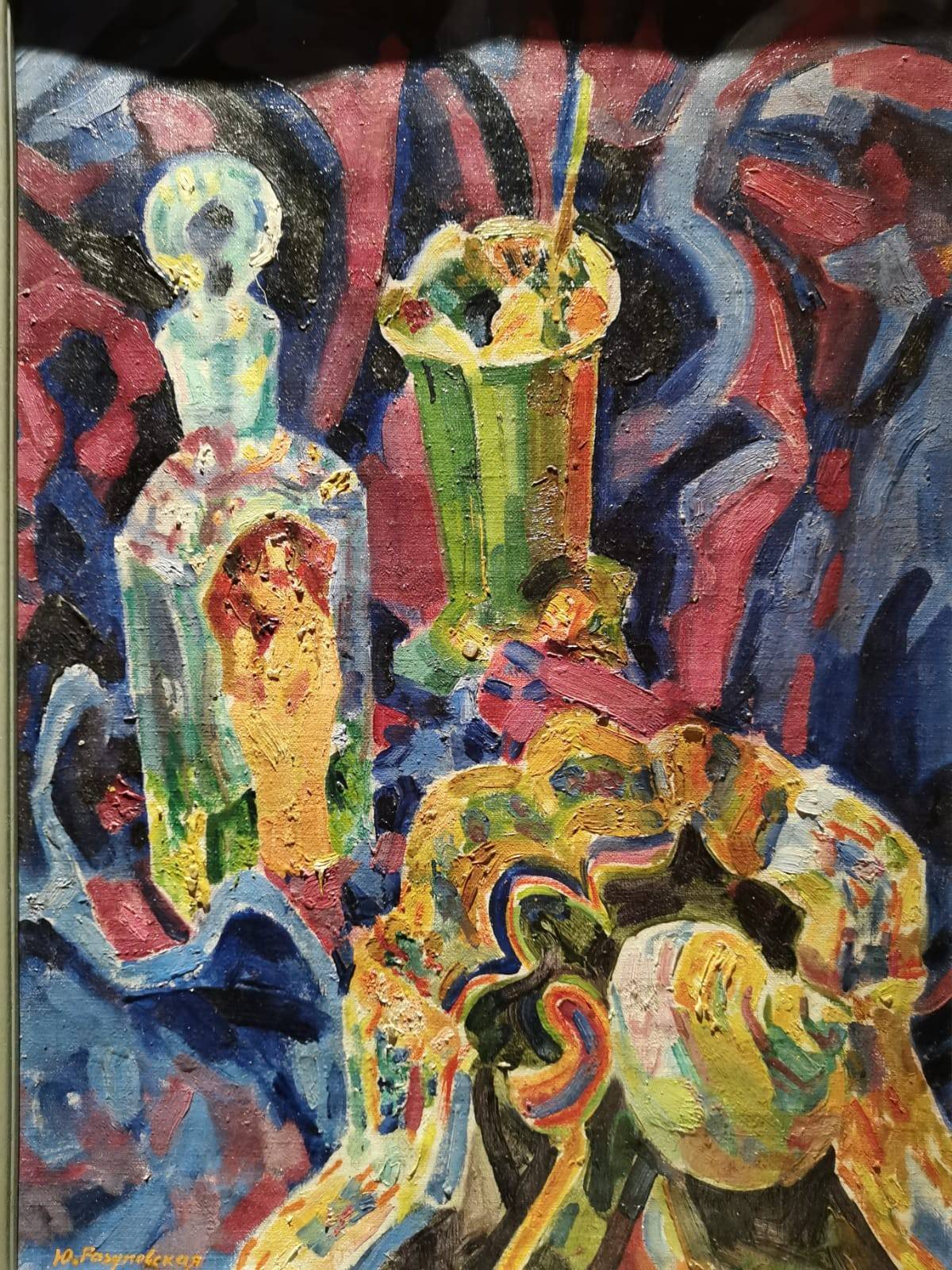

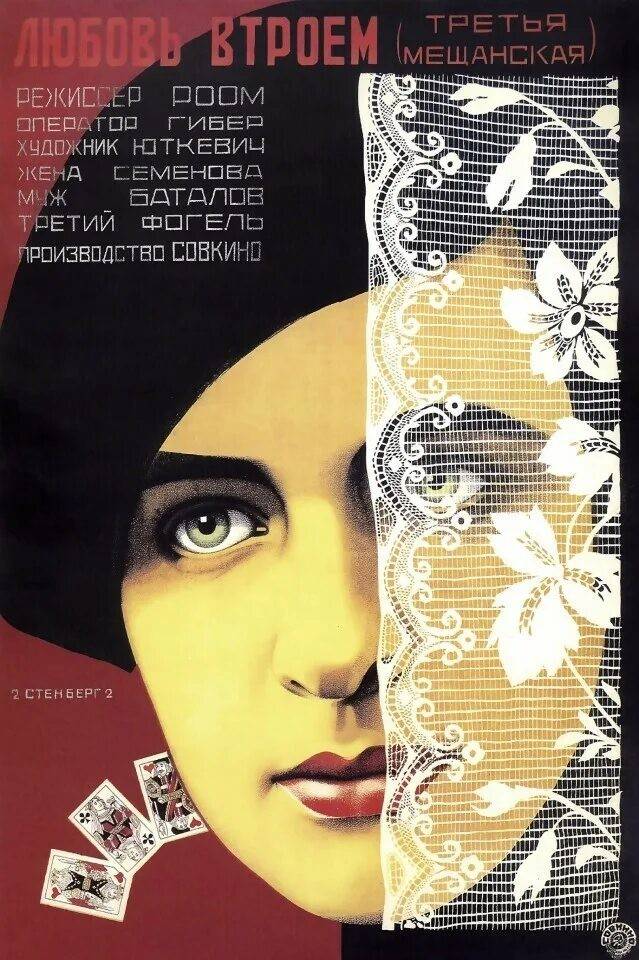

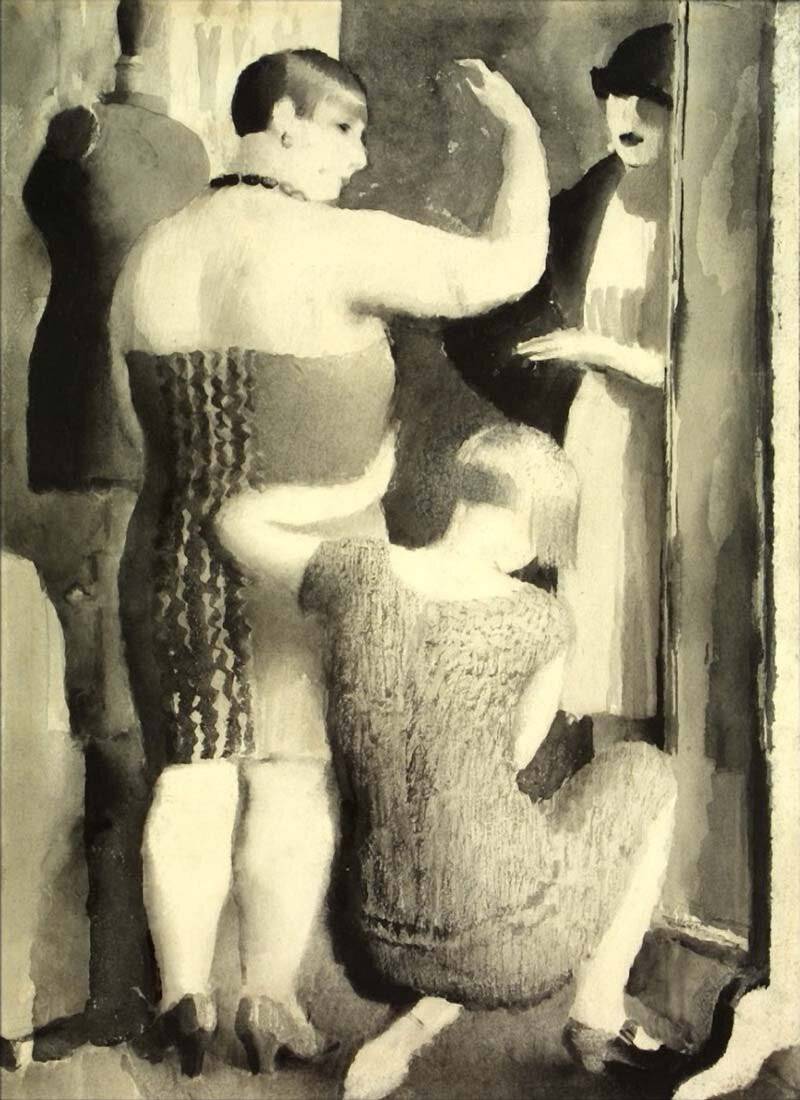

Авторы экспозиции явили всю палитру 1920-х. Вот – яростные «Трубы» Сергея Лучишкина, где стройные ряды комсомольцев маршируют в блистающее послезавтра. А тут – «Банный хвост» Александра Вахрамеева. Очередь в баню. Поистине зощенковский сюжет о том, как «помывка сознательного пролетария» сопряжена с многочисленными трудностями. Тут показаны все слои населения – и конторские барышни, и мобилизованный красноармеец, и господа «из бывших», донашивающие свои элегантные пальто. «Собрание текстильщиц» Александры Платуновой – это гимн советскому равноправию. Отныне женщина сама решает, как ей поступать – на работе, в быту и любви. СССР признал право «слабого пола» на сильные поступки. Уже не муж и не отец определял место под солнцем. На фотографиях – стирка на коммунальной кухне, обед в столовой, физзарядка в детском саду (ясли и детсады активно продвигались в массы, чтобы матери включались в трудовой процесс). Динамичное и жёсткое время! Устремлённость к новым горизонтам. На выставочных стендах – афиши фильмов «Девушка с коробкой» и «Третья Мещанская». Золотое время советских постеров, когда братья Стенберги, друзья Владимира Маяковского, обслуживали киноиндустрию.

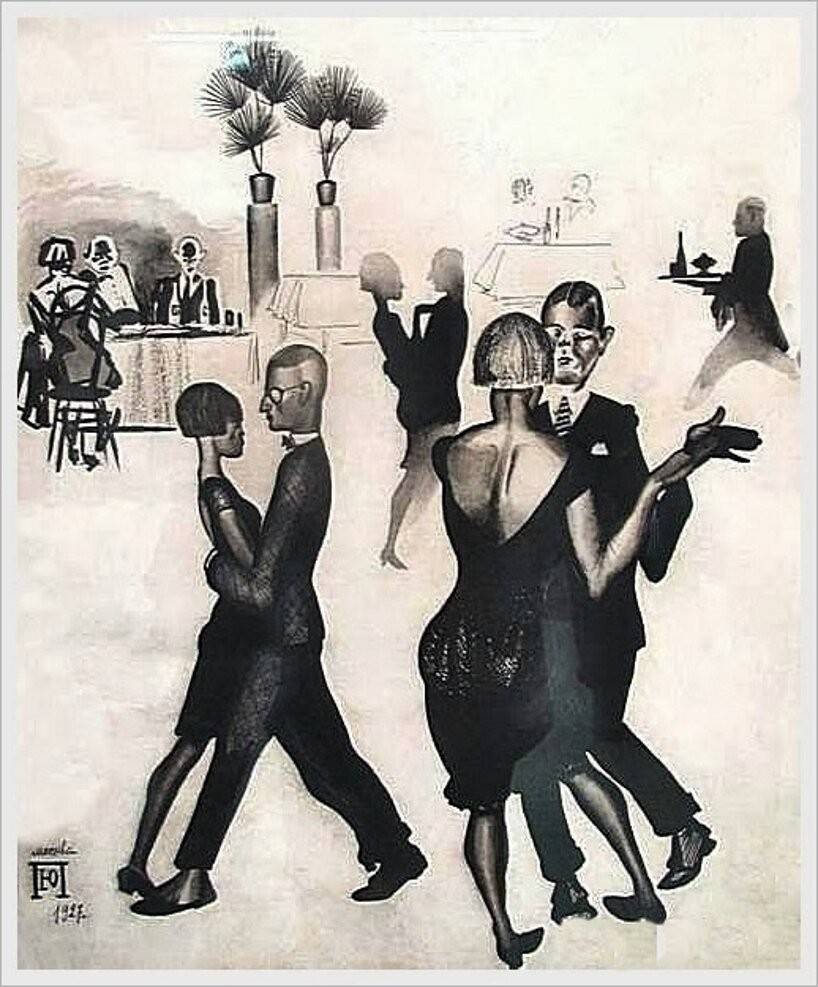

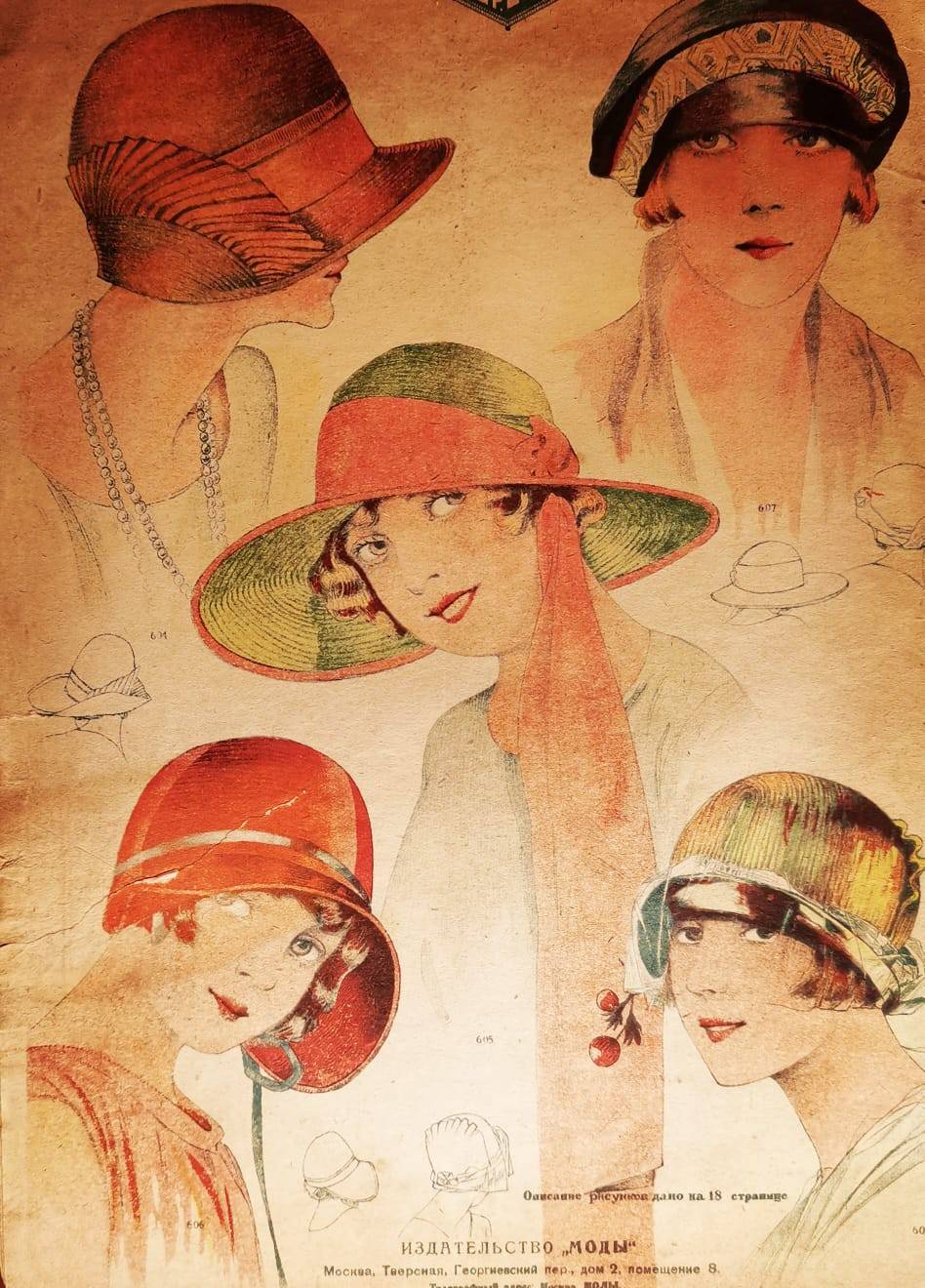

Но была и оборотная сторона бытия – НЭП и его адепты. «В ресторане» Юрия Пименова – это почти карикатура. Экспрессивные линии, точный росчерк. Танцующие парочки нелепы, но выразительны. Они вообразили себя хозяевами. Пименов издевается над персонажами. На выставке мы увидим целый ряд сатирических изображений – нэпманы в машине, на прогулке, у прилавка. Всё это – вчерашний день, который для парадоксальных-двадцатых вдруг стал днём сегодняшним. Сие был какой-то параллельный мир торгашей, модисток, маникюрш, журналов мод прямиком из Парижа и, разумеется, парфюмов. Иные дамы позволяли себе Шанель №5 – этот хит XX столетия, а также «Мицуко» от Герлена или что-нибудь от «Коти».

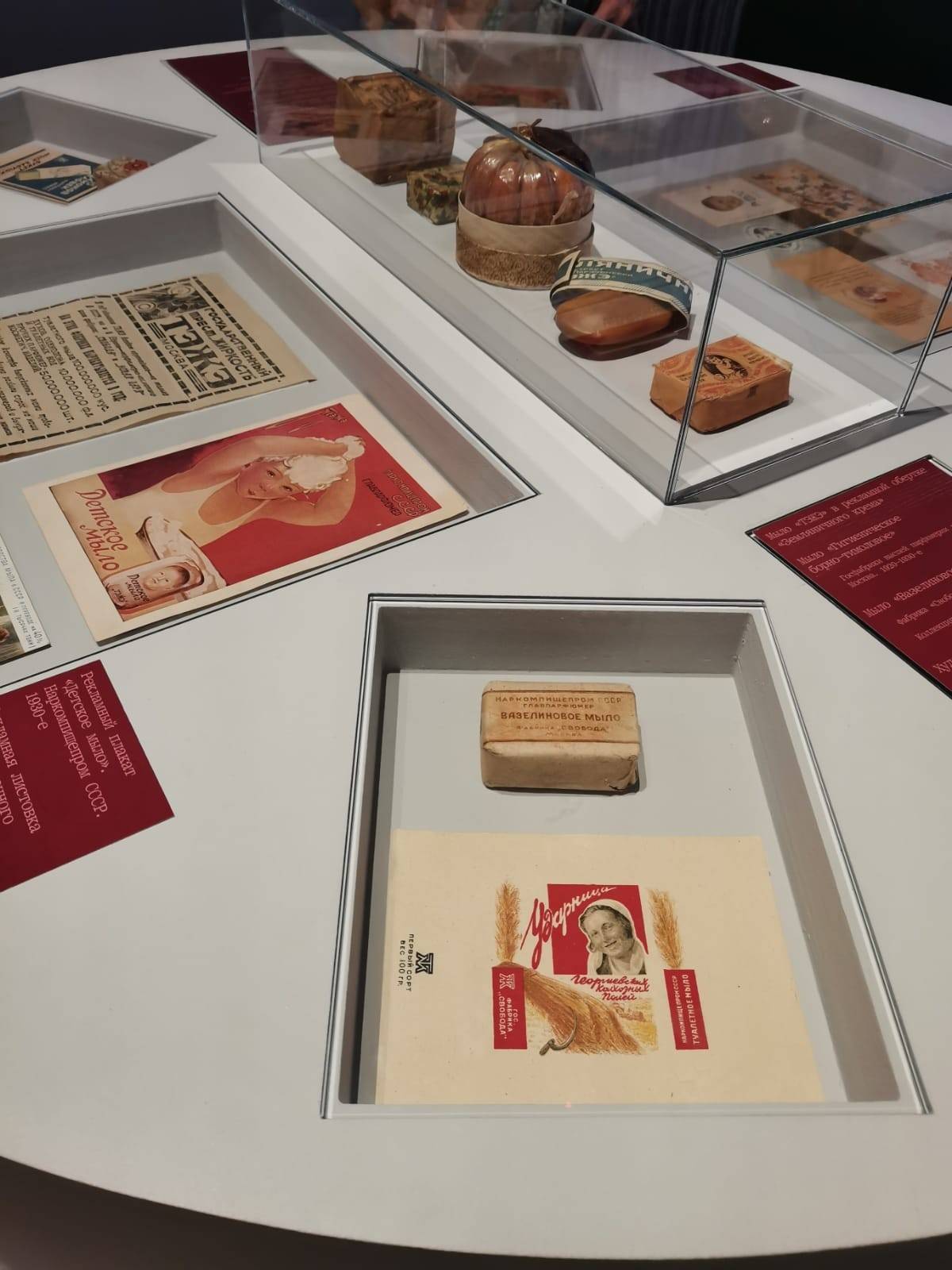

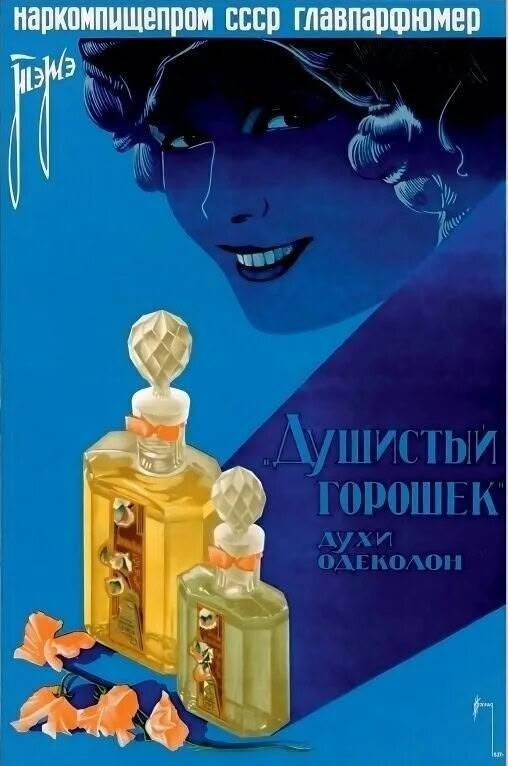

Не стояла на месте и отечественная промышленность – все национализированные предприятия трудились на полную катушку. Бывший Брокар стал именоваться «Новая заря», а фирма «Ралле и К◦» возродилась под названием «Свобода». Всюду появилась загадочная аббревиатура ТэЖэ – она звучала примерно, как бланманже, роскошно и по-французски. Но то была грубая реальность – ТЖ – это Трест Жир-Кость, ибо все дивные помады и земляничные мыльца создаются из не самых благоуханных материалов. Над рекламой ТЭЖэ работали умелые художники, изображая продукцию во всей красе.

Сейчас покажется диким, но к тонкому мылу и зубному порошку надо было ещё и приучать. Большинство крестьянско-пролетарского населения обходилось еженедельной баней и самым простым мылом – без отдушек. Советская власть в лице своих культуртрегеров буквально заставляла людей мыться на постоянной основе, а не лишь раз в неделю. На производствах и в домах нового типа был обязательный душ. В детских садах воспитатели следили за тем, чтобы дети чистили зубы. В школах проверяли руки и шею. Беспризорников насильно отмывали и уже потом устраивали им путёвку в жизнь. Боролись с вшами, клопами да блохами. Неслучайно возник «Мойдодыр» Корнея Чуковского, где против мальчика-грязнули ведутся настоящие бои. Среди экспонатов – не только баночки из-под порошков и одеколонные флаконы – тут презабавная инсталляция из кусков розового мыла.

Экспозиция не только пышна и причудлива – она познавательна. Так, на одном из стендов дана редкая информация, с которой соприкасаются лишь профессионалы. Знаете ли вы что, что в Российской империи не было производства синтетических душистых веществ, а все парфюмерные ингредиенты привозили из-за рубежа? К середине 1920-х импорт вернулся к дореволюционным показателям. Вместе с тем руководству ТэЖэ стало очевидно, что необходимо обрести сырьевую независимость и обзавестись своими плантациями растений-эфироносов, лабораториями и заводами.

К организации производства эфирных масел были привлечены ученые Научно-исследовательского Химико-фармацевтического института, Никитского ботанического сада, лабораторий и опытных хозяйств. В 1926 году один из корпусов завода «Красный мыловар», входившего в состав ТэЖэ, переоборудовали под производство α-терпинеола, душистого вещества с запахом сирени (к слову, β-терпинеол — запах гиацинта; γ-терпинеол — запах розы).

В 1927 году при тресте открыли Экспериментальный завод. Его научно- исследовательскую лабораторию возглавила Лидия Брюсова – ключевая научная фигура, известная своими открытиями в области синтеза пахуче-ароматических веществ. Эти работы продолжились и в следующем десятилетии.

Тридцатые годы – совсем другая обстановка. НЭПманы, как вид, исчезли, а тщательный уход за внешностью перестал считаться привычкой старорежимных фифочек, слоняющихся по Кузнецкому мосту – этой Мекке всех тогдашних франтих. Кроме того, было побеждено бескультурье в отношении своего тела – каждодневное мытьё сделалось непременным моционом.

Большой раздел посвящён Полине Жемчужиной, которая была не только женой Вячеслава Молотова, но и гранд-дамой всей советской моды. Послужной список впечатляет: сначала она - директор парфюмерной фабрики «Новая заря», затем - управляющая тем самым трестом Жир-кость, после чего её поставили начальником Главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности.

Также дана реконструкция кабинета Жемчужиной, точнее, это стол деловой фемины, занятой важными делами. «Женщина всегда должна тщательно следить за своей красотой, за своим лицом и телом, за ногтями и за волосами. Всегда можно урвать несколько минут. Все секреты модных европейских салонов, за огромные деньги открывающиеся для буржуазных дам, мы сделаем доступными советской женщине», - говорила Жемчужина, и это сделалось лейтмотивом эпохи.

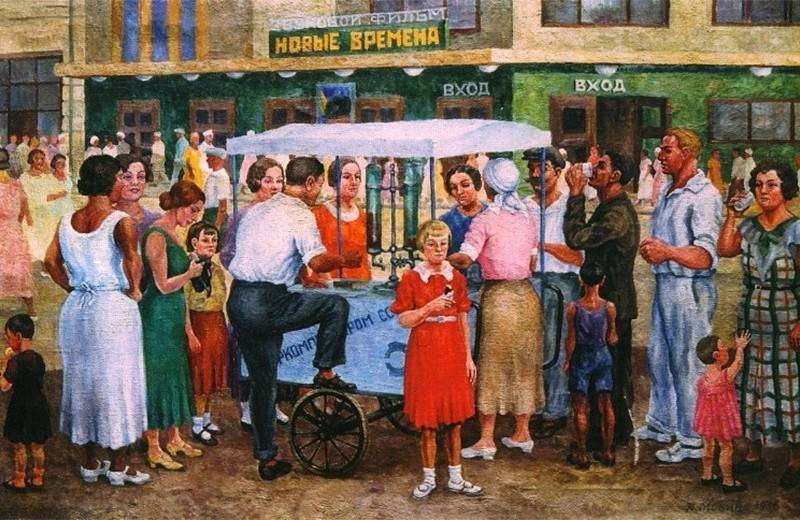

Перед нами картина Александра Монина «Новые времена», созданная в середине 1930-х. Тут уже нет контрастов – ни лохмотьев, ни заграничных рединготов. Респектабельно, хотя и просто одетые люди стоят в очереди за газированным напитком, а фоном – кинотеатр с афишей ленты «Новые времена» Чарли Чаплина. Картина – символична и многослойна, несмотря на посредственность живописной техники – настали времена, когда «жить стало лучше – жить стало веселее». Так сказал Иосиф Сталин, глядя на свершения. Люди выдохнули – наступило благополучие, отразившееся в таких кинокомедиях, как «Моя любовь», «Антон Иванович сердится» и «Сердца четырёх».

Изменилась и реклама. Конструктивистская резкость, коллажи уступили место гладкой прелести с почти голливудским шиком. Женщины тут белокуры и ухожены, они мало похожи на грубоватых пролетарок в кожанках, но при том они вовсе не беспечные пижонки. Всё должно быть в меру – и трудовой порыв, и общественная работа, и пудра с духами. Увеличился и ассортимент продукции, причём над её оформлением работали ведущие дизайнеры. Вот – фотография «Осмотр новой партии духов», сделанная Анатолием Гараниным. Флаконы – в массы! Помимо этого, в экспозиции представлены картины знаменитых мастеров – Александра Дейнеки, Игоря Грабаря, Александра Самохвалова, уже упоминавшегося Юрия Пименова. Но как не вспомнить сатирическую частушку довоенного времени: «На щеках - ТэЖэ, на губах – ТэЖэ, целовать где же?» Тем не менее и целовались, и любили, и готовились к оборонительной битве. Всего хватало тому огневому поколению. И ТэЖэ – тоже.

двойной клик - редактировать галерею