«Вот он ― город под Москвой,

Озаренный светом.

Здесь не холодно зимой

И не жарко летом.

Каждый миг гудит рожок,

Слышен гул далекий.

И весенний ветерок

Обвевает щёки».

Самуил Маршак «В метро»

Если через тысячи лет археологи откопают нашу цивилизацию, они, скорее всего не смогут понять смысла и назначения московского метро, особенно «сталинских» ампиро-барочных линий. Грядущие историки будут теряться в догадках — то ли это подземные святилища языческих богов, скорее всего взятых из греко-римского пантеона, то ли — дворцовые залы, соединённые между собой загадочной транспортной сетью. Или, быть может, некрополь с мозаичными потолками, изображавшими райские миры древних предков? Какой-нибудь особо яростный любитель архаики отыщет книгу Эдварда Бульвер-Литтона «Грядущая раса» (1872), где рассказывалось о пугающе-красивых созданиях, устроивших комфортную жизнь под землёй — с небывалыми дворцами и вечно сияющим искусственным светом.

Там не бывает жарко, но и не бывает холодно... Скандальная теория «полой земли», весьма популярная в XIX столетии. Пригодятся и стихи поэта Самуила Маршака: «Вот он — город под Москвой, озарённый светом / Здесь не холодно зимой и не жарко летом». Откуда эти мистические тоннели, пронизывавшие подземный мир, мраморные пространства, украшенные лепниной и вереницы статуй? Кто это? Суровые боги или древние властители? Как всё-таки удивительна была эта культура! Как возвышенна и таинственна. Копать — не перекопать. Приятно осознавать, что наше метро — это не только средство передвижения. Это — зримая роскошь. Это — фантастика. Это - залы исторической славы, ибо многие станции возводились в честь какого-нибудь великого события — будь то Революция, победа или спортивные достижения. Собственно, каждый перрон чему-нибудь посвящён.

Московская подземка — уникальный случай в мировой практике. Сугубо утилитарный объект оформлен с дворцово-храмовой пышностью, никак не связанной с функциональным назначением объекта. Зачем транспортной сети нужны дорические колонны, готические витражи и барочные рога изобилия? Конечно, если бы наше метро создавалось в эпоху прямолинейного функционализма «ревущих-двадцатых», тогда бы дух его был иной. Чёткость, осмысленность, конструктивистский резон: красивое значит рационально объяснимое. Однако метростроение — это детище сталинского Большого Стиля, где функция отступает перед идеей, а конструкция имеет право на жизнь только в сочетании с декорацией.

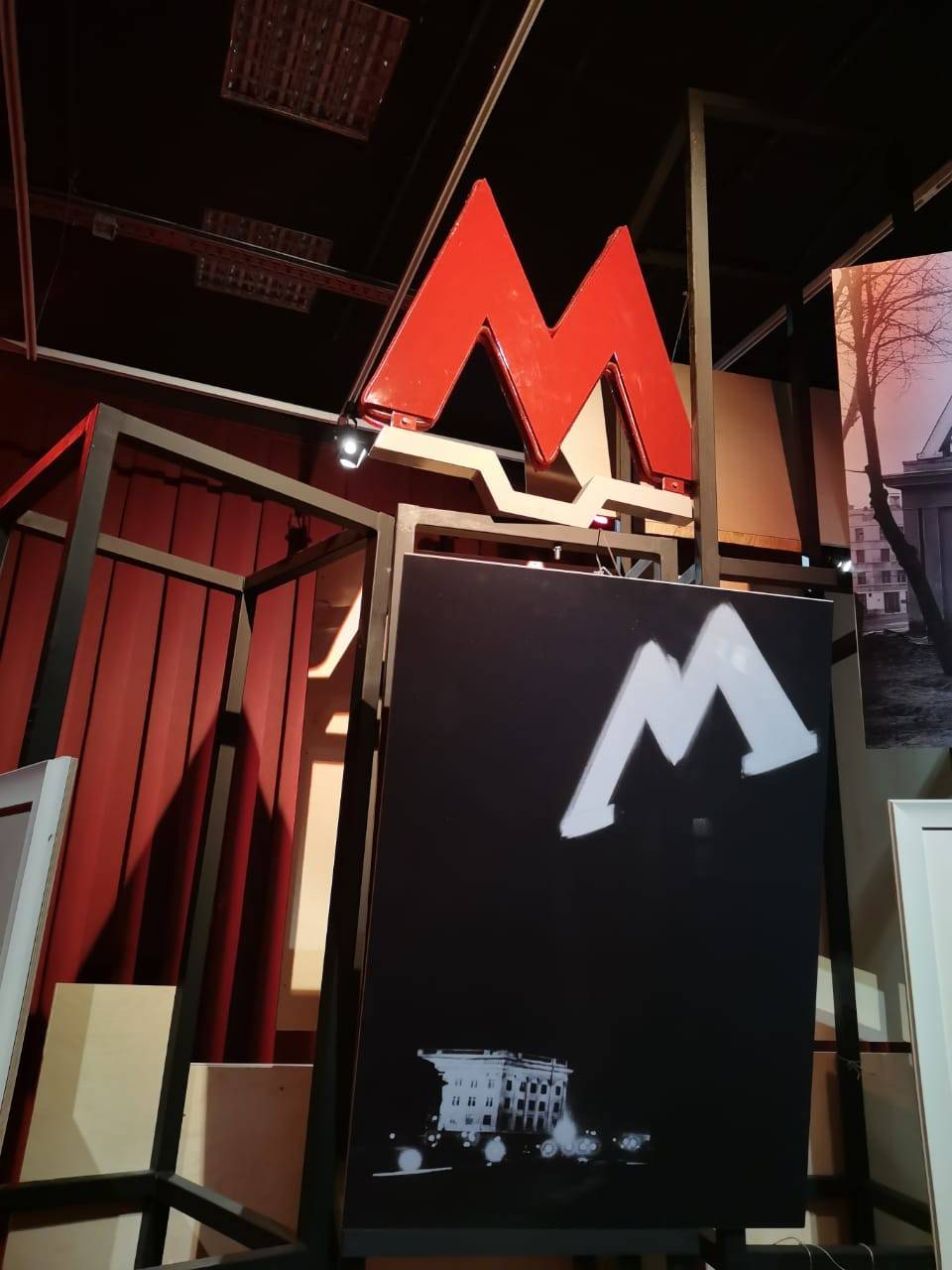

В Музее Москвы сейчас проходит выставка «Высоко под землёй». Название-оксюморон. Мы спускаемся вниз, но точно попадаем в какие-то высшие сферы – всё сверкает, переливается, светит. Мы пробегаем слишком быстро и редко замечаем шедевры, созданные мастерами. Экспозиция поможет разглядеть и – восхититься. Тут представлены эскизы проектов, макеты перронов, цифровые панели –плод современных технологий, красочные инсталляции с алой буквой «М», символизирующей нашу подземку.

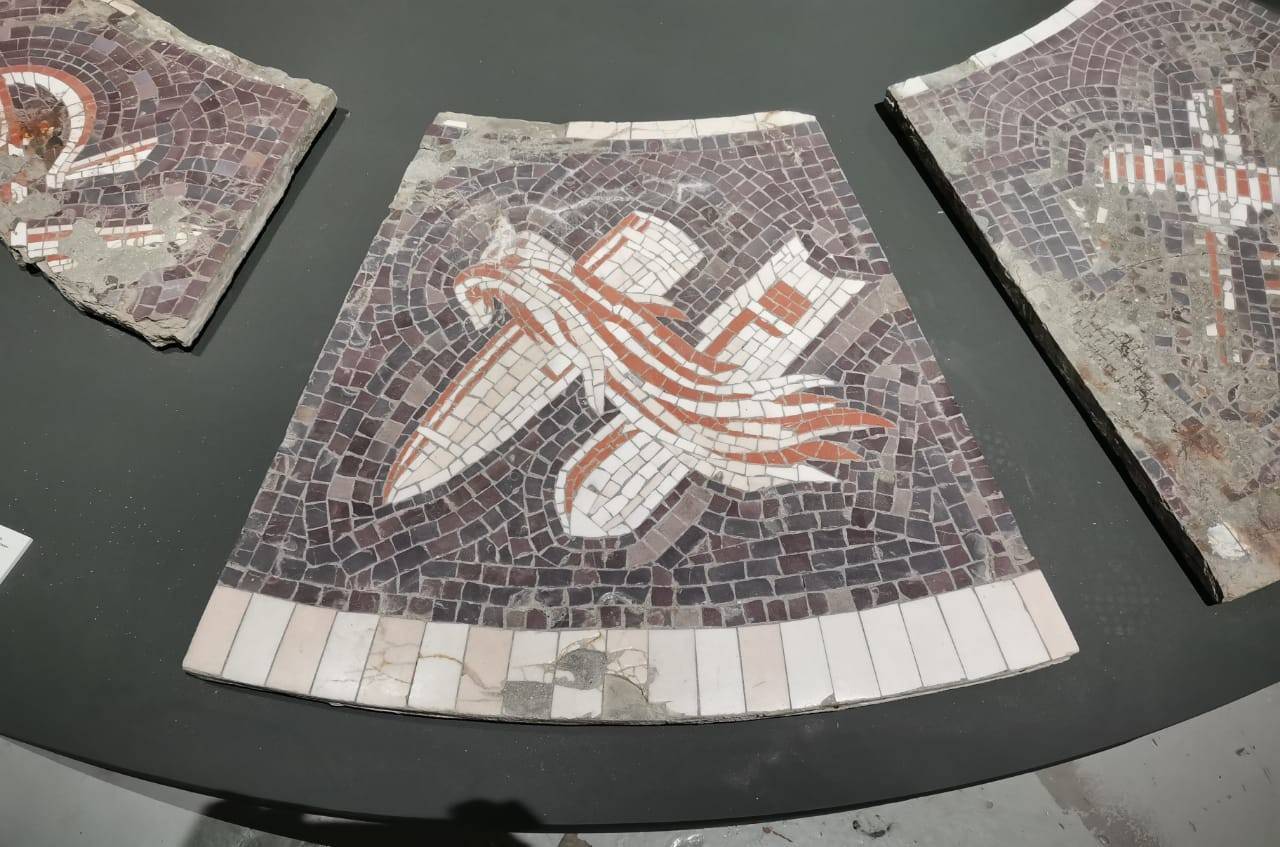

Символ выставки – так называемое небо-обманка на первых линиях московского метро. Обязательны - яблоневые сады и стройки, парашюты и дирижабли, бегуны и танцующие девушки на фоне синего неба с пышными облаками. Находясь внизу — созерцаем верх. Советский человек всегда видит небеса. Вертикаль пронизывает и уносится в необозримую высь. Нам нет преград! Подземелье оборачивается светлым чертогом. Александр Дейнека, участвуя в оформлении метрополитена, творил уникальные композиции для потолочных плафонов. Среди экспонатов – макеты потолочных плафонов для метро «Маяковская» и «Новокузнецкая». Сопроводительные таблички гласят, что была использована смальтовая и флорентийская мозаика. Тут же представлен макет перрона «Маяковской». Примечательный факт - братья Веснины, эти гуру зодчества, отмечали, что архитектор «Маяковской» Алексей Душкин слишком глубоко поместил мозаики в потолок. По сути, «утопил». Из-за этого просмотр значительно затруднён – все эти аэропланы и сады возможно созерцать лишь стоя прямо под изображениями. А кто же будет задирать голову в толчее, дабы увидеть мозаичное небо и белые чашечки парашютов?

Станция метро «Новослободская» — это феерия витражей, выполненных по эскизам Павла Корина. В принципе, витражная традиция в России – это, прежде всего, украшения домов эры Модерна, когда любой купчина-владелец мечтал о многоцветье стёкол, где бы переплетались розы, ирисы и лианы. Витражи в метро – это было весьма смело, и Корину пришлось доказывать, что это не «устаревшая буржуйская прихоть», а интереснейшее решение.

Нарисовать эскизы – полдела, и сами витражи делались в Латвии, на рижском комбинате Māksla. Тогда существовало общесоюзное разделение труда, и в созидании метрополитена участвовали все республики. Дело в том, что в Латвии сохранились и готические постройки, и все ремесленные навыки по созданию витражей. На выставке можно увидеть фотографии, сделанные в Риге – работники собирают витражи по задумкам Павла Корина. Рядом на мониторе – небольшой репортаж рижского телевидения о производимых работах.

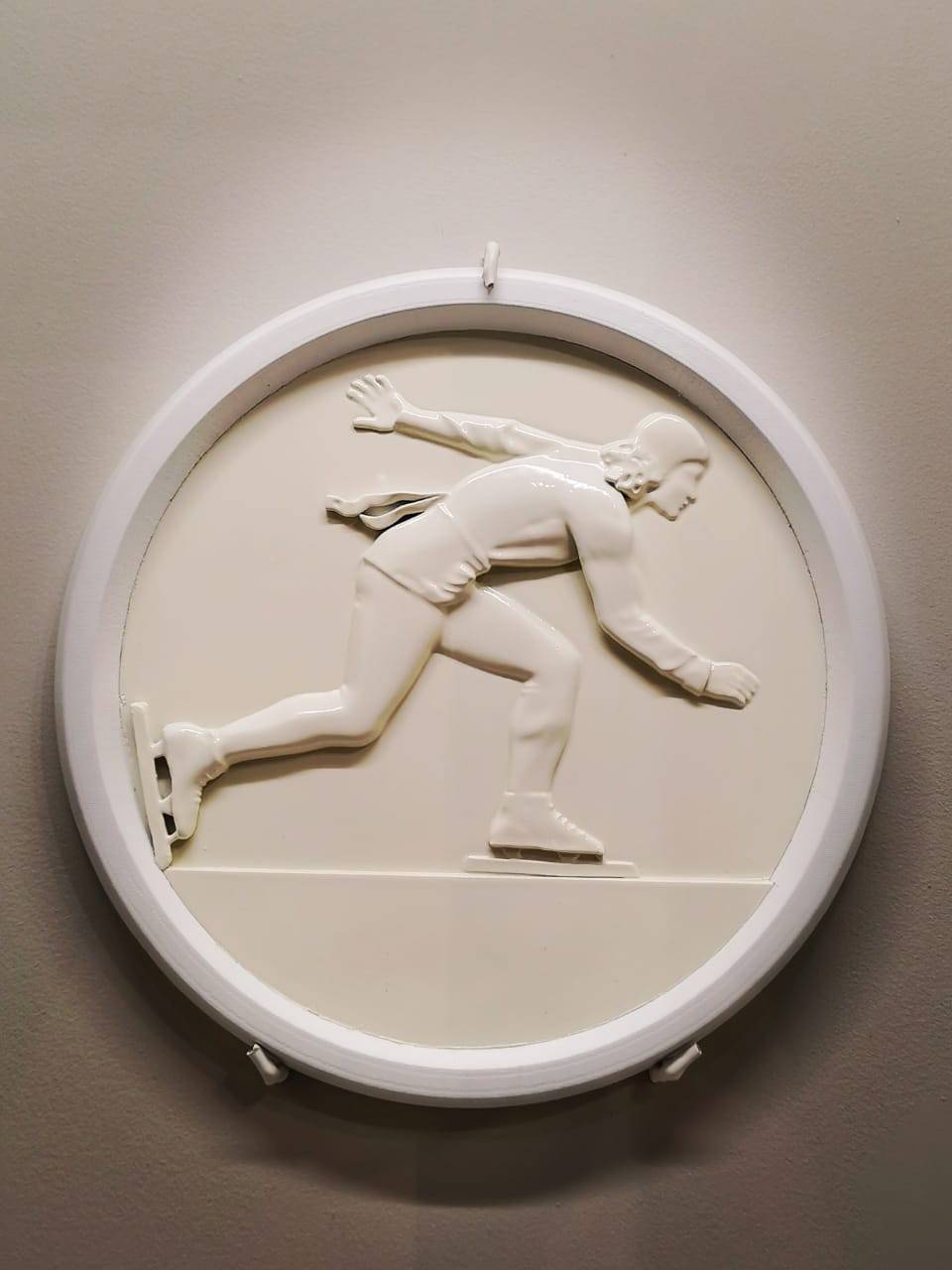

А этот раздел обращён к медальонам - круглым и овальным орнаментам, обрамляющим скульптурное или живописное украшение. Так как это – излюбленная декорация барокко, рококо и ампира, то медальонами увлекались в сталинскую эпоху с её эклектикой. Вот – медальон Елены Янсон-Манизер «Конькобежный спорт» для метро «Динамо». В 1930-х годах одноимённый стадион сделался невероятно популярным – отсюда и спешное строительство станции. На медальонах Янсон-Манизер изображены все виды спорта – красивая, мускулистая молодёжь тренируется во славу Страны Советов. Смесь античности с порохом грядущих битв. Чтобы тело и душа были молоды! Физическое совершенствование в довоенное время – это не моцион, а подготовка к оборонительной сече, и даже изящная конькобежка – тому пример. Наступит время, и она возьмёт в руки оружие.

Восхитительны медальоны Иосифа Рабиновича для станции «Парк культуры» кольцевой линии. Рабиновичем представлены все занятия молодёжи – танец и песня, чтение и моделирование. В послевоенном искусстве ощущалось триумфальное спокойствие – движения персонажей плавны, даже, если речь шла о спортсменах. Тут же – проект самой станции, выполненный архитектором Игорем Рожиным.

Особое внимание уделено станции «Проспект мира». То было одно из генеральных направлений – из центра в сторону ВДНХ. Главным декоративным элементом стали керамические фризы на пилонах, украшенные медальонами скульптора Георгия Мотовилова. Первоначально станция называлась «Ботанический сад», так как рядом находится ботанический сад МГУ. Предполагалось, что в медальонах будут размещены бюсты русских учёных-естествоиспытателей, однако со временем концепция изменилась. В конечном итоге скульптор обратился к образам садоводов, виноградарей и ботаников. Каждый медальон представлял сельскохозяйственный труд одной из союзных республик. В череде экспонатов - макет одного из фризов.

Какое же метро без колонн и пилястр? В 1930-х годах они были строго-лапидарными, в дорическом или даже древнеегипетском вкусе (тому пример – перрон «Кропоткинской»). В 1940-1950-х началось буйство красот, а излюбленными мотивами сделались ионические и особенно коринфские капители. Но сколь разнообразны советские образцы – здесь нет привычного ордера, но всё пронизано фантазиями. Например, бралась коринфская основа, но вместо классических листьев аканта, помещались колосья – символ аграрного плодородия. Перед нами фото одной из таких колонн со станции «Киевская» Филёвской линии. Создала эти капители скульптор-керамист Наталья Данько, работавшая на Ленинградском фарфоровом заводе.

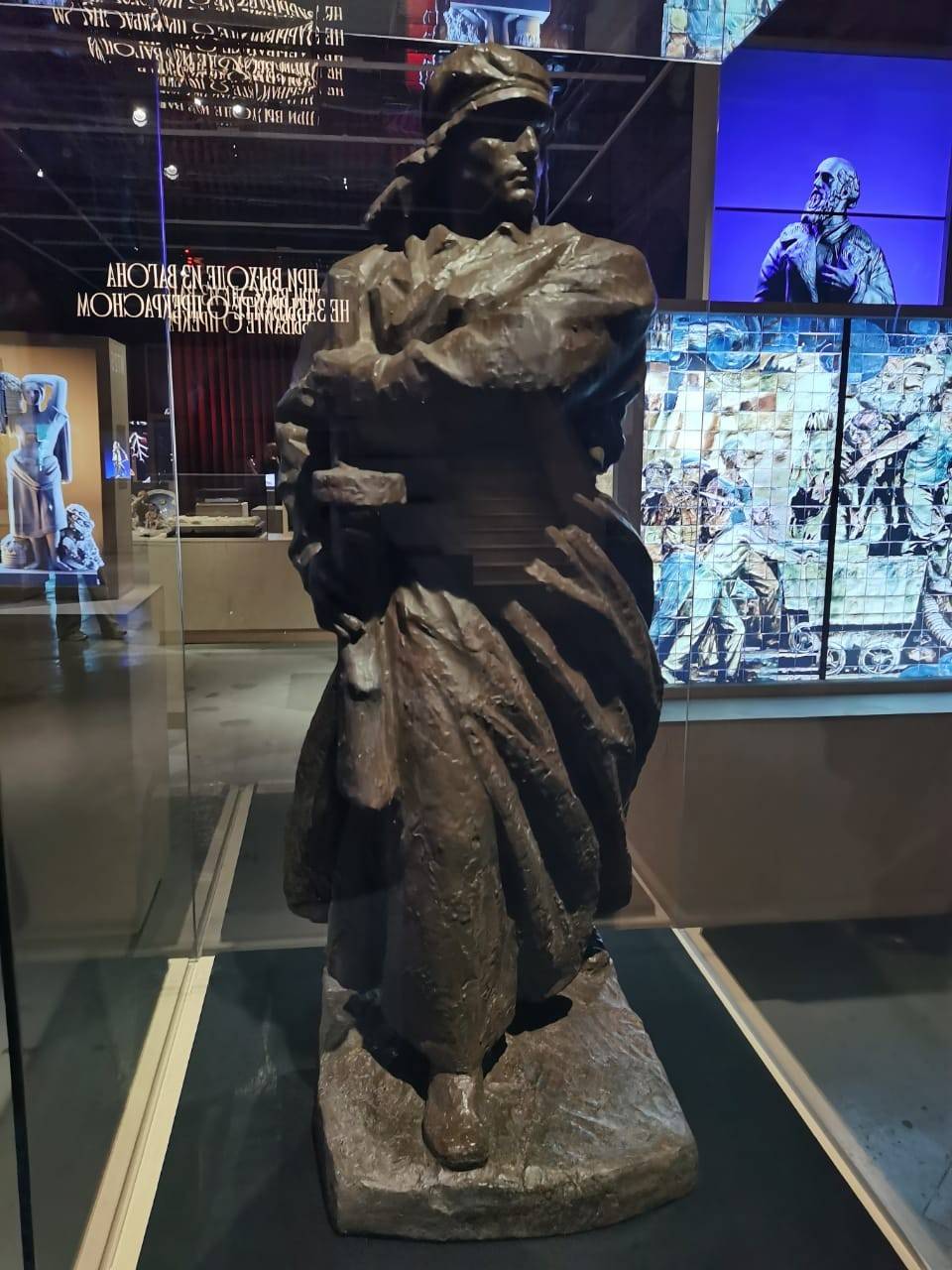

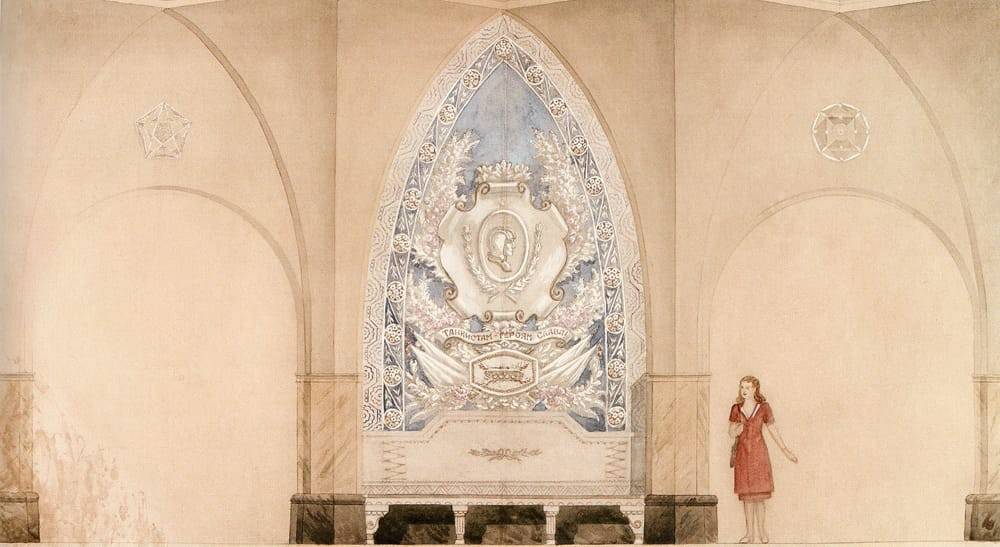

С оформлением станции «Комсомольская» кольцевой линии связана работа Павла Корина. Эту станцию, что ежедневно встречает пассажиров трёх вокзалов, архитектор Алексей Щусев задумал как триумфальный зал русской славы. Первоначально своды должны были украсить фрески, но Корин настоял на мозаике как на более долговечной технике. Художник разработал восемь эскизов к сюжетным плафонам, расположенным в хронологическом порядке: «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов», «Вручение гвардейского знамени на параде 1941 года», «Взятие Рейхстага» и «Парад Победы». Некоторые подверглись закономерной цензуре. Уже готовую, но ещё не установленную мозаику с изображением Дмитрия Донского пришлось переделывать: лик Христа на знамени сочли слишком похожим на икону. И это в атеистическом государстве! Корин пытался спорить, говоря о том, что древние русичи сражались и за веру Христову, а не токмо за землю-матушку.

Но Фортуна, точнее идеологическая правда оказалась не на стороне мастера – пришлось добавить складку на лике и заменить греческие буквы на нимбе обычными кругами. Позже Корин напишет: «Лик Спаса заставили испортить. Противно, гадко». Три последние работы также претерпели значительные изменения в связи с развенчанием культа личности Иосифа Сталина. На плафоне «Взятие Рейхстага» переработали отдельный фрагмент, а две другие заменили новыми мозаиками «Выступление В.И. Ленина на Красной площади» и «Триумф Победы». Это пример того, что история искусств – это история заказчика.

В эру модернизма поменялись и декорации. В моду вошли минимализм и геометрия. Тому пример – станция метро «Шаболовская». Витраж «В эфире Москва», созданный по эскизу Андрея Кузнецова, посвящён телерадиовещанию, напрямую связанному с Шуховской башней, что высится неподалёку. В переплетении радиоволн и гиперболических дуг угадываются силуэты радиобашни и Кремля. Светятся телевизионные экраны. Сверкают надписи «СССР», «Ленин» и «мир» на разных языках. В отличие от классической витражной сборки здесь литое цветное стекло вставлено в бетонную решётку, служащую одновременно каркасом и декоративной рамкой. Такая техника делает витраж прочным и визуально более графичным, соответствующим эстетике лаконизма. В эскизах сохранился альтернативный вариант витража «За Русь Святую. Дмитрий Донской», созданный Андреем Кузнецовым в честь 600-летнего юбилея Куликовской битвы.

Однако метро прежде всего это - скорость, и как писал Осип Мандельштам: «Ну как метро? Молчи, в себе таи, не спрашивай, как набухают почки, И вы, часов кремлевские бои, — Язык пространства, сжатого до точки…» Пространство – сжимается, часы обращаются минутами. Подземная сказка – рядом. Следующая станция – Новослободская. Не забудьте разглядеть витражи, если вас, конечно, не затолкают.

двойной клик - редактировать галерею