Прежде всего напомню, что такое хронотоп. Это - концепция, объединяющая время и пространство в художественном тексте. По М. Бахтину, в основе хронотопа лежит слияние временных и пространственных отношений, в котором они воспринимаются как единое целое. Классический образец – гоголевские «Мертвые души».

Но вот в «Сорочинской ярмарке» Гоголь предлагает довольно необычный случай хронотопа. Место действия здесь ограничено пределами площади, отведенной для ярмарки, время действия целиком укладывается в суточный круг: оно начинается ранним утром, затем переходит в день, заканчивающийся вечером, затем наступает ночь, где дает себе волю дьявольская морока, затем снова утро, в которое развязываются все узлы повести, а следующий далее день, заканчивающийся скорее метафорическим, нежели реальным вечером, только подводит окончательные итоги. Такое построение содействует тому, что длинный летний день читатель может воспринять как метафору проживаемой жизни, вечер – как ее конец, а ночь – как соприкосновение с тем светом, куда всем людям предстоит переселиться.

Несколько сложнее заметить, что олицетворением каждого из этих суточных периодов выступает тот или иной персонаж: утра - Грицько и, в особенности, Параска, ни разу не появляющаяся ни в какое другое время, кроме утренних часов (она, например, совершенно отсутствует в ночной сцене с длинным рассказом о красной свитке и финальным появлением свиного рыла); Солопий Черевик – вечера, с которым ассоциируется уже самый его портрет, сделанный в начале повести; и, наконец, главными участниками ночных событий становятся Хивря и цыган (хотя они и участвуют в событиях, происходящих утром и вечером, но только в качестве эпизодических лиц). А вот представителем дня выступает вся Сорочинская ярмарка, в финальной сцене, однако, сопрягающаяся с вечером, что, по Гоголю, должно символизировать окончание житейской суеты, конец линейного времени и выход в некое новое пространство. При таком раскладе даже борьба за свое счастье с Хиврей Грицька и Параски может быть тоже воспринята как борьба жизни со смертью, воплощенной в нечисти, появляющейся с наступлением ночи, которая мешает героям повести сполна насладиться радостями, предоставленными им житейской ярмаркой.

Однако, правда и то, что в этой ранней и довольно незрелой повести противостояние света со тьмой носит комичный характер. Комичны все упоминания о нечистой силе, да и сам ее представитель, рыскающий по ярмарке в поисках красной свитки, тоже является в до крайности сниженном свином виде. Это противопоставление не знаменуется покамест появлением тех зловещих теней, которые вылезут на поверхность земли при лунном свете уже в следующей за «Сорочинской ярмаркой» повести «Вечер накануне Ивана Купала», чей хронотоп имеет вид бесконечно длящегося растягивания пространства и времени. «Экая долгота, - роняет там как бы от лица главного героя Гоголь. - Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой».

Гоголь, стенающий ближе к концу жизни «страшно в Твоем мире, Господи», несмотря на видимый комизм, сумел отразить уже в ранних своих повестях присутствие в мире всепроникающего зла. Пока что, на фоне жизнерадостного, в целом, колорита, тени его не то, что менее видны – скорее, менее бросаются в глаза. Но, в общем-то, что свет, что радость, если неизбежна все утишающая старость, а за нею – и вовсе беззвучная смерть. Должно будет миновать довольно длительному периоду, после которого Гоголь обретет понимание и смерти, и цели и задачи земного существования, в частности, и своего собственного. Пока же, в своем не расчленяемом пантеистическом восприятии периода «Вечеров на хуторе близ Диканьки», он этого понимания лишен - при том, что не лишен ощущения его неполноты.

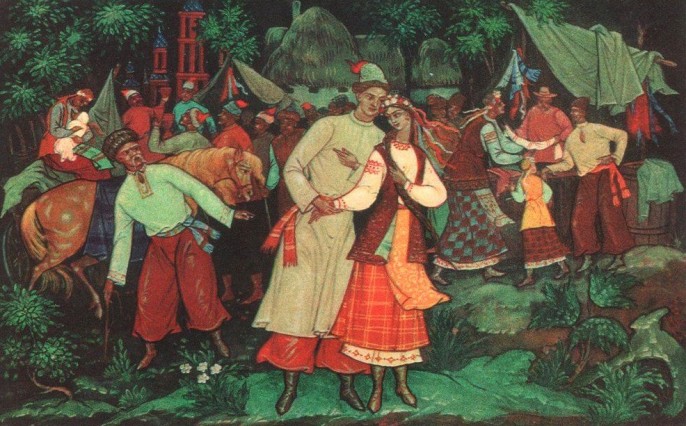

То и дело возникающие апелляции к категории времени в «Сорочинской ярмарке» очень существенны. Первый сигнал такого рода – уподобление времени парикмахеру, «который без зову является к красавице и уроду и насильно пудрит в несколько тысяч лет». И впритык – комическое снижение этой темы следующей фразой о старой лошади, вполне могущей отослать к высказыванию апостола Павла о твари, мучающейся в силу зависимости от человека и ожидающей спасения от смерти посредством будущего преображения всечеловеческой греховной природы. А в самом конце возникнет сцена пляски, во время которой солнечный день незаметно смениться сумерками, а внезапно вторгшийся словно бы из загробного царства последний луч заходящего солнца озарит потусторонним светом и мир, и ярмарку, и танцующих - как молодых, так и старых.

В начале же повести загробное царство представлено рекой, зеркальная поверхность которой благодаря неподражаемой гоголевской изобразительной пластичности кажется метафорой антимира с где-то в глубине его качающимися призрачными антиподами людей, пейзажей и предметов. «Небо, деревья и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы – все опрокинулось, все стояло и ходило вверх ногами». Под этой поверхностью перевернутого мира молодая красавица-героиня прозревает нечто такое, от чего «задумалась и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась на протяжении пути».

Множество тем синтезирует в себе и образ ярмарки, предстающей поначалу как не мелеющий источник удовольствия, затем – как символ житейской суеты, а далее, в финале - как образ уходящей жизни. И здесь же, пока еще краем, на уровне отдельных фраз, входит в сюжет демоническая тема. Дьяволом при первой же встречи честит Хиврю Грицько (отметим здесь, кстати, что с этим дьяволом в юбке желает совокупиться духовное лицо, которое, в свою очередь, будет принято далее подвыпившей и трясущейся от придуманных ею же страхов компанией за нечистую силу), она его – антихристом с последующим пожеланием чтобы чёрт на том свете бороду обжёг, что, учитывая характер обоих, все-таки как-то объяснимо. Но имя нечистой силы с удивительным постоянством продолжает мелькать в тексте, Гоголь снова и снова заставляет своих героев просто таки призывать ее к себе, так что она, в свою очередь, вмешивается далее в действие в образе цыгана, в чертах которого, как с некоторым страхом отмечает молодой герой, «было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное». Именно цыганским вмешательством разрешается любовная линия повести, его стараниями соединяют свои судьбы в одну молодые герои, но соединение это происходит за счет обмана. Обратим внимание на то, как меняется отношение молодой героини к возможности этого соединения. До вмешательства в сюжет цыгана «может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого,– подумала про себя красавица,– только мне чудно… верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так… а силы недостает взять от него руку»; после вмешательства: «Разве не могу я делать того, что мне вздумается». Противопоставляя себя темной энергетике в лице Хиври, влюбленные для своего соединения используют точно такую же энергетику, воплощенную в цыгане, соплеменники которого прямо сопрягаются с выходцами из преисподней. Они «озаряясь светом, неверно и трепетно горящим, казались диким сонмищем гномов, окруженных подземным паром, в мраке непробудной ночи». Таким образом, обе линии находятся в плотном контексте бесовской энергетики, создаваемой за счет слов, фраз, действий, началом которой служит комок грязи, запущенный Грицьком в Хиврю на мосту, а также за счет второстепенных персонажей, из которых особо выделяется безымянный цыган, устраивающий не без выгоды для себя брак двух молодых героев. Отметим довольно интересное обстоятельство: не только этот брак, все брачные союзы в повестях «Вечеров на хуторе» – в «Майской ночи», в «Вечере накануне Ивана Купала», в «Ночи перед Рождеством» осуществляются или через обман, или через нечистую силу, или же смешанным способом, сочетающим то и другое, а также тот необычный факт, что преобладающая часть действия всех этих повестей, а в двух – «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи» – даже помолвки молодых, происходит или вечером, или ночью. Естественно, и сама тема нечисти значительно разрастается после окончания дня, который разграничивает предметы и отбрасываемые ими тени, и, соответственно, наступления ночи, которая предметы и людей подменяет тенями, выявляет в видимостях некие скрытые сущности, едва ли не материализует их.

Удивительно ли, что в свиной личине проступает для Солопия и его супруги образ черта (не в последнюю очередь от только что прослушанного рассказа о нем, якобы именно в этом образе рыскающего по ярмарке в поисках красной свитки), тем более что и до этого компания была наэлектризована прежде слышанными рассказами на ту же тему. И хотя наступивший день снова расставит все на свои места, приведет к счастливому разрешению судьбы молодых, но странным образом наползет в финале на залитое солнцем пространство, вроде бы не знающее никаких забот, помимо придуманных суеверным сознанием страхов, тень могилы, и завершиться повесть такой пронзительной нотой, какую нельзя было предполагать в начале, но которая далее неизменно будет присутствовать в качестве заключительного аккорда в финалах едва ли не всех гоголевских сочинений.

«Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

Что же это за такой одинокий звук, оставшийся после исчезнувшей радости, тем более ощущающий пустыню даже в собственном эхе, силящийся дать понятие читателю о чем-то пока недоступном персонажам, прошедшим перед ним вереницей на страницах прочитанной повести?

Ещё раннее несколько раз за веселым сюжетом, часто, впрочем, прорезаемым, наподобие сполохов, тревожными интонациями, внимательный читатель мог различить не просто недоумение перед то и дело прорывающимся в этот мир сакральным, присущем и другим ранним гоголевским повестям, и в особенности – «Старосветским помещикам», где присутствие загробного мира предощущалось и в авторском описании заглохшего сада, и в предчувствии этого мира Пульхерией Ивановной. И, в особенности, в очень впечатляющем описании души, окликающей с того света своего владельца.

Напомню, на всякий случай, этот дающий повод для многих догадок о внутреннем гоголевском мире текст:

«Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть.

Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

Все это, отметим, на исходе родственного «Сорочинской ярмарке» ослепительного солнечного дня (к точно такому же солнечному дню приурочены похороны и Пульхерии Ивановны, и Афанасия Ивановича), где тоже ведь одинокий звук, не дающий эха, слышится на границе света и тьмы. Границе, имеющей далеко не бытового свойства предначертание.