В центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде: Матюшин + Гуро». Её экзистенциальным сердцем является любовь. Экспозиция романтизирована и построена вокруг отношений двух представителей авангарда. Но смысловым центром, конечно, оказывается Михаил Матюшин.

Михаил Матюшин – это «Победа над Солнцем». Опера – первое, что приходит на ум, когда слышишь его имя.

Летом 1913 года на дачу к Матюшину приехали Алексей Кручёных и Казимир Малевич для совместного творчества. То был первый всероссийский съезд баячей будущего. Матюшин написал музыку, Малевич создал эскизы к декорациям и костюмам, Крученых сочинил текст. Велимир Хлебников по своей рассеянности, то есть абсолютной сосредоточенности на ином, на сборище не попал. Деньги на проезд он, как ребенок зажал в руке. Но, оказавшись в купальне, разжал кулак, после чего купюры стали не пригодны для пользования. Свой пролог он написал позже. К декабрю опера была представлена публике. Постановка не прошла гладко. Спонсоры экономили на всём, а на премьере, услышав негодование публики, ретировались, один даже заявил, что не имеет никакого отношения к действу. На репетициях исполнители, по большей части, непрофессионалы, не понимая смысла, отказывались играть. Матюшину пришлось пояснять суть дела. Вспоминая об этом эпизоде, Матюшин пишет: «Я объяснил, что опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием, что Нерон и Калигула – фигура вечного эстета, не видящего живое, ищущего везде “красивое” (искусство для искусства), что путешественник по всем векам – это смелый искатель – поэт, художник, прозорливец, что сражающийся сам с собой неприятель – это конец будущим войнам и что вся “Победа над Солнцем” есть победа над старым привычным понятием о Солнце, как “красоте”. Объяснение со студентами мне удалось вполне. Они мне аплодировали…».

Опера «Победа над Солнцем» – это манифест нового искусства. В финале мы слышим: «мир погибнет, а нам нет конца!». Что погибнет? Выдохщийся эстетизм. Как его прогнать? Сделать видимым то, что он делал невидимым. Два будетлянских силача из оперы поют:

Толстых красавиц

Мы заперли в дом,

Пусть там пьяницы

Ходят разные нагишом.

Нет у нас песен,

Вздохов, наград,

Что тешили плесень

Тухлых наяд…

Чему нет конца? Вечной новизне мира.

Матюшин как аттрактор собирает вокруг себя провозвестников новой культуры. Совместно с Гуро, его супругой и сподвижницей, он учреждает в 1909 году «Союз молодежи», который считается первым объединением русского авангарда, позже – одноименный журнал. Он организует выставки, диспуты и издательскую деятельность. Но кто такой сам Матюшин?

Формально Матюшин – композитор, художник, скульптор, педагог, руководивший мастерской «Пространственного реализма» в Петроградских ГСХУМ. Теоретик, связавший восприятие цвета, звука и формы. Настаивая на том, что речь идет не о субъективных ассоциациях, он вел исследовательскую работу в ГИНХУКе, возглавляя отдел Органической культуры. Результаты этой работы показали, например, что громкий низкий шум утемняет цвет, высокий тонкий – делает более прозрачным. Холодные цвета повышают звук, а теплые – понижают. Установленные взаимосвязи можно использовать на практике, к примеру, при оцвечивании городов. Поскольку шум сгущает и темнит теплые тона и делает блеклыми холодные стона, в городе предпочтительны первые, полагал художник. В 1930 году Матюшин создает макет, а в 1932 году публикует «Справочник по цвету» - теоретический материал и таблицы сочетаемости цветов, показывающие выразительность цвета в среде в зависимости от третьего, сцепляющего их цвета.

Но в чём философия Матюшина? В концепции эволюции зрения, родившейся из самой биографии художника.

Деревце на свободе

Рассказывая о себе, Матюшин тут же заявляет: я родился в 1861 году, в год отмены крепостного права. Михаил Матюшин – незаконорожденный сын актера Н.А. Сабурова и крепостной крестьянки. Отец пьяным простудился и умер, когда Матюшину было 3 года. Мать растила его с братьями одна. Жили бедно. Заедали, вспоминает Матюшин, вши, клопы и прочая нечисть. Мать зарабатывала стиркой белья, сдавала комнаты в наём, кормила жильцов. В детстве хворал. Матери посоветовали давать ему чайную ложку водки. К семи годам, вспоминает Матюшин, он так к ней пристрастился, что, всякий раз имея пятак, шел в кабак. Даже видавшие виды кабатчики не могли сдержать слез, глядя на это жалкое зрелище. Позже сестра отца, известная актриса, предлагала матери Матюшина забрать его к себе. Но мать ей отказала. Матюшин оценил гордость матери. «Я бы ни за что на свете, - признается он, - не переменялся ни с кем жизнью».

Матюшин – сделал свою жизнь такой, какой велела его душа. «Я рос деревцем на свободе», - говорит он. Бегал по берегу Волги своего родного Нижнего Новгорода, сторонился детских игр и «все читал и читал». Чтению, письму и арифметике выучился сам к 7 годам. Не упуская возможности, учился у жильцов матери – сначала в 6 лет игре на гитаре, позже к 9 годам - на скрипке, и даже сам смастерил скрипку, правда она звучала, как «шмель». Тогда мать купила ему детскую скрипку на базаре. К идее создания скрипки Матюшин придет позже, в 1918 году он придумает упрощенную конструкцию инструмента для массового производства, правда созданных два экземпляра так и останутся арт-объектами и не дойдут до масс.

Таким же образом Матюшин самостоятельно выучился в детстве французскому языку. Бегал на театральные представления, пел в церковном хоре.

С малолетства учился смотреть – лубки, иконы, картины. Увидев Спаса в церкви, в восторге воскликнул матери: «У Него глаза, как у нашей Бурёнки». Мать начала ругать его за неподобающее сравнение, тот, ничего не понимая, заплакал: «Мне так нравились глаза Бурёнки на иконе», - сочувственно заключает уже взрослый Матюшин.

Приятель брата, ученик нижегородских Музыкальных классов, увидев мальчика со скрипкой, показал его профессору В. Вилуану. Тот принял его к себе на обучение. В 12 лет Матюшин уже оказался в Москве. Поступил в Московскую Консерваторию. Его окружали П. Чайковский, А. Рубинштейн. Он учился у С. Танеева. Прошел конкурс и попал как скрипач в Петербургский Придворный оркестр, где прослужил 30 лет до 1913. Служба освобождала его от воинской повинности и давала хороший заработок. Позже им он оплачивал свою свободу. Женившись на француженке, подруге Тэффи, и родив с ней 4 детей, он ушёл из семьи. Чтобы содержать бывшую семью, до последнего оставался в оркестре. Впрочем, не это было главным, а то, что, работая в оркестре, у него была возможность причащаться лучшей музыке, европейской и русской, классической и новейшей.

Музыка в жизни Матюшина шла рука об руку с рисованием. Он учился четыре года в школе Общества Поощрения Художников, затем в поисках новых веяний в искусстве перешел в мастерскую Я. Ционглинского, где познакомился с генеральской дочкой Е. Гуро, ставшей его второй женой. Позже они перешли к Баксту и Добужинскому. В своих мемуарах он много пишет о Е. Гуро и почти ничего о своей первой жене, равно как и о третьей, с которой прожил 21 год после ранней смерти Гуро.

Для него союз с Гуро – воплощенный синтез искусств. «Гуро, - говорит он, - писала стихи и рисовала, я писал картины и музыку на те же темы». Матюшин создавал музыкальные сопровождения к ее работам. Например, к книге Гуро «Осенний сон» Матюшин сочинил сиюту, книга была издана с рисунками Гуро и Матюшина.

Матюшин хочет предложить свою «науку видеть». Гуро любит природу, ее волнуют скрытые природные силы, тайны роста и движения, процессы «сопротивления, угасания, разворачивания клубка самой разнообразной земной ткани». Гуро пыталась выразить свои переживания не только в поэзии, но и в живописи, например, в характерных полотнах «Ростки» (1906-1907) и «Пень» (1906). Внимание к природе помогает Матюшину найти образ для своей концепции.

Затылочное зрение

Нужно, говорит Матюшин, «так раскрыть глаз, чтобы одновременно захватить всю земную ширь». Идея одновременного видения на 360 градусов составляет суть концепции расширенного смотрения.

Подобно тому, как живое в природе растет из центра сразу во все стороны, зрение должно схватывать не одну предстоящую сторону реальности, а все стороны сразу. Рост в природе становится для Матюшина моделью совершенного зрения. «Всякое, - говорит он, - самое абстрактное, понятие несомненно лежит в самой природе… Исследование зарождения простейших организмов и их происхождений дало мне в руки ценное орудие. Оно показало мне, что наращение всякой ткани в самом начале идёт от центра точки-семени – разом к окружности. Зародышевая клетка-точка, делясь, образует палочку-линию; растёт разом в обе стороны, но т. к. мы не знаем процесса роста, мы могли и не замечать, что она растёт из точки не одним концом в одну сторону, а разом в обе стороны из центра». Так рождается тело. Бластула и морула – лучшие учителя для художника.

«Не должно, - заявляет Матюшин, - эстетически млеть перед природой». Природа распухает жизнью, работает, дает соки, пускает корни. Вдохновляясь природой, Матюшин создает из корней и сучков скульптуры, образ внутренних сил роста перенося на человека. Объясняя свой замысел, Матюшин говорит: «В материале корней я почувствовал силу движения органического роста в направлении света и питания, напряженной борьбы с ветром. Освобождая основное движение от запутывающих его случайных направлений, я был поражен силой экспрессии этого движения и я стал пробовать использовать этот материал для изображения человеческого движения».

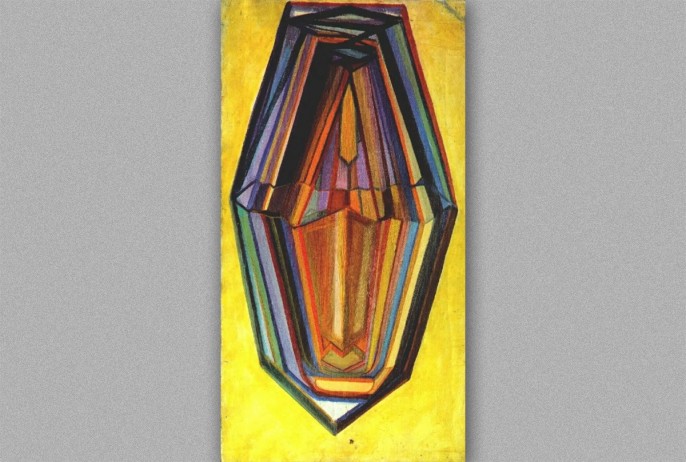

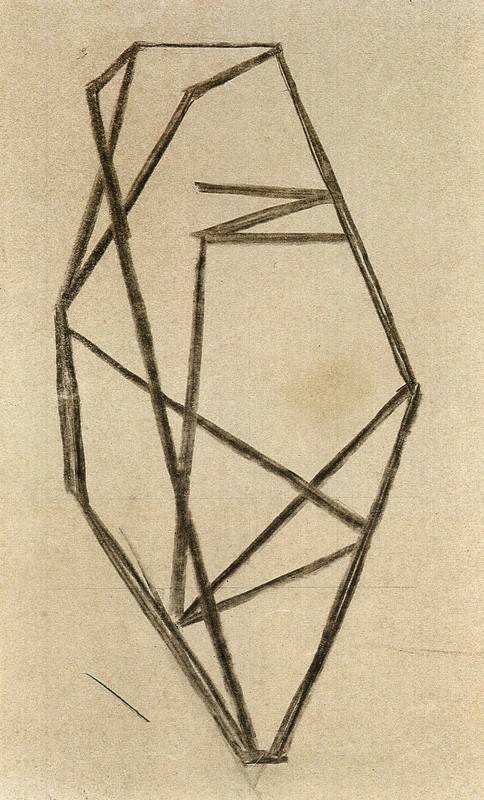

Идеальным образом природы оказывается растущий во все стороны кристалл - символ тотально воспринимающей сетчатки. В 1914-1919 годы Матюшин в живописи экспериментирует с этим образом и создает автопортрет в виде кристалла. Малевич, вспоминает он, был поражен, увидев работы.

У Филонова глаз знающий, у Матюшина – смотрящий. Филонов сообразует глаз с сознанием, Матюшин – сознание с глазом. Схватываемое сетчаткой глаза полностью должно проникнуть в наше сознание. Матюшин наставляет: «Надо учиться смотреть из центра, захватывая все более широкий угол зрения, и смотреть не точкой центрального “жёлтого” пятна, а вбирать все изображения, получаемые на сетчатке». И еще: «Активизация периферии сетчатки расширяет поле зрения на 180° и даже больше».

Свою творческую группу, появившуюся в 1923 году, он назовет «Зорвед» - неологизмом, составленным из слов «зрение» и «ведание». Для Матюшина ведение исполняет себя зрением, раскрепощенным взором.

Новое зрение дает новый образ мира: «одно неделимое целое, в котором нет сторон и направлений, а есть одно ощущение органической глубины». Мир открывает новый чудесный лик, от которого кружится голова, ибо сам принцип смотрения круговой – от центра по всей окружности разом.

Провозглашая идеал расширенного смотрения, Матюшин расширяет само понятие зрения. Мы зрим не только глазами, но в пределе – всем организмом – «затылком, теменем, висками и даже следами ног», всем телом, а не только «первопланной макушкой». Схемы Матюшина буквально показывают затылок как зрительный аппарат («Схема зрительного восприятия пространства затылком», 1924).

Почему свой проект Матюшин назвал органической культурой? Не потому что он обращен к биологии, к растительному и животному миру, а потому что его волнует эволюция восприятия органов человека. «Я, - говорит Матюшин, - поставил своей задачей изучение восприятия художника в условиях развития и взаимодействия всех органов».

Для того чтобы видеть расширенно, открыть скрытую спиной сторону мира, нужно использовать боковое, периферическое зрение, пробовать видеть «двумя лучами». Нужно понять, что линия зрения проходит не вперед из точки твоего восприятия, но через точку назад, она движется разом во все стороны, подобно солнечным лучам.

Манифест Матюшина находит выражение в ряде практических упражнений. Матюшин учил работать двумя руками, соединять образы переднего и заднего планов; писать, буквально стоя спиной к натуре; экспериментировать с аккомодацией глаз, меняя фокусировку с близких на дальние предметы; пытаться, стоя на мосту, схватить одновременно взглядом дома, их отражения и небо; смотреть в положении лежа; мысленно держать в голове образ встречного прохожего, который оказался уже за спиной, и проч.

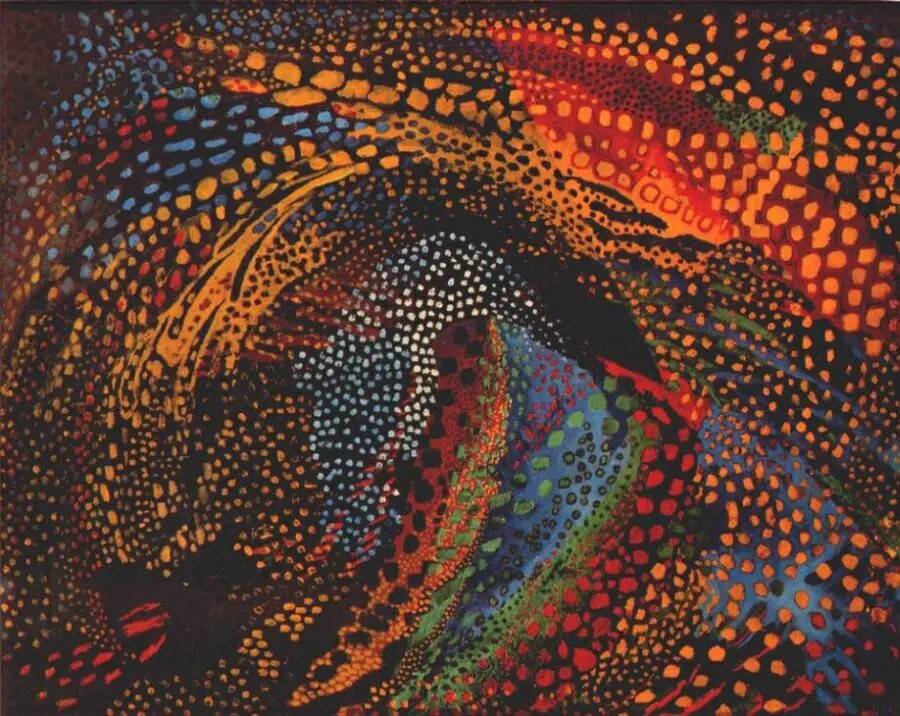

Мир как схваченное целое Матюшин выражает в череде полотен - «Пространство. Обзор на 360°» (1920), «Пейзаж на расширенное смотрение. Васкелово» (1925) и др., - которые иллюстрируют скорее схему заявленного восприятия, нежели дают живое чувство и образ.

Видеть из центра

Проект Матюшина парадоксален. С одной стороны, он утверждает, что человек – часть природы, а не «особинка». С другой стороны, он полагает видение мира в целом. Но как часть может увидеть целое? Как точка-центр может потерять себя? Из какой пустоты она может преодолеть мир и «я» и увидеть их как единство? Матюшин помещает человека в мир, но наделяет его взглядом Бога, то есть исключает из мира.

Тезисы Матюшина парадоксальны, как и всякий материализм, утверждающий одновременно, что человек принадлежит миру и при этом обладает способностью его менять и совершенствовать, то есть помещающий в природу неприродное. Суть этого противоречия резюмировал В. Соловьев: «Человек есть обезьяна и потому призван осуществить царство добра на земле». У Матюшина выходит аналогичное умозаключение: человек – часть целого, которая выше целого.

Матюшин критиковал сферическую перспективу К.С. Петрова-Водкина, но Петров-Водкин исходил именно из антропологического смысла перспективы, которая схватывает живое впечатление человека.

Колумб как идеал и правда Гольбейна

Матюшин говорит о преодолении трёхмерного пространства и новой геометрии, о четвёртом измерении. Ему приписывают восприятие идей эзотерика-математика П. Успенского и религиозного философа Н. Лосского, их книги есть в его библиотеке, Лосского он знал лично. Но Матюшин далёк от оккультизма и мистики так же, как и от христианства.

Когда Андрей Белый сравнил идеи Матюшина с оккультизмом, тот выругался: «я с негодованием отверг все его похвалы, посылая к черту всех оккультистов, решительно отмежевываясь от подобного изуверства буржуазной интеллигенции», - вспоминает Матюшин.

Сам Пётр Успенский, с одной стороны, видел в искусстве потенциал оккультизма, ибо искусство выше логики, науки и философии, оно открыто «вечному» и «загадочному», «астральным мирам», с другой стороны, футуризм он оценивал как фальсификацию подлинного видения. Для Успенского мир в новом четвертом измерении открывается не глазу, а измененному сознанию. Попытка показать одновременно лицо и спину свидетельствует о бедности мысли футуристов, которые, как наивные оккультисты, плоско трактуют четвертое измерение. «В мир высших измерений можно проникнуть, только отказавшись от этого, нашего мира», - заключает П. Успенский.

Но Матюшин не оккультист не потому, что он христианин, хотя он и ссылается на апостола Павла, объясняя суть расширенного смотрения. Матюшин говорит: «Делая опыты и учась, невольно загляните за вашу стенку спину и поймете слова апостола Павла, предсказавшего: “Вы будете видеть в ширину, в длину, в высоту и глубину”, то есть разом вокруг себя!». Но апостол, обращаясь к ефесянам: чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота (Еф. 3:18), - говорит не о круговом обзоре, а о всеобъятности любви Христа. Как объясняет Иоанн Златоуст, познать широту, долготу, глубину и высоту - значит познать тайну спасения и богатства любви Божьей. Апостол пользуется «чертами телесными», чтобы сообразоваться с понятиями человеческими, то есть прибегает к метафоре.

Художник новой меры, о котором грезит Матюшин, это художник именно пространственной меры. Его волнует восприятие пространства органами человека – физиология нового опыта материального мира. Программная картина Матюшина, выражающая пространственную динамику и «могучую силу» цветовых сцеплений, так и называется «Движение в пространстве» (1921), правда однажды он ее назвал «Движение в пространство», но от этого суть его философии не поменялась.

Идеалом для Матюшина являются Васко да Гама и Колумб, буквально увидевшие новые земли. Наше смотрение должно превратиться в открытие новых глубин пространства, прежде не ведомых. «Земля, - говорит он, - переходит в новое понимание… земля получила начало глубины и оделась телом этой глубины – бесконечностью, такой же материальной, как она сама». Новое понимание – это знак эволюции, которую проходят живые существа – от животных и дикарей до современного человека. «И горилла, и дикарь, и современный человек, - резюмирует Матюшин, - существа одного порядка, медленно разворачивают и накопляют в своем сознании опыт и стремление к бытию в высшем теле величайшей динамики, посылающем волны от своего объема – как солнце в одно мгновение разом и всюду». Матюшин дает подробную ретроспективу этапов расширения нашего зрения, отмечая, что зрительный аппарат зависит от требований среды. У хищников угол зрения уже, чем у их добычи, так же, как у охотника-дикаря он уже по сравнению с современным летчиком. «Есть, - говорит Матюшин, - основание предполагать изменение самого зрительного аппарата у человека в сторону большей ширины охвата окружающего пространства».

Матюшин мыслит, как натуралист. Для него «росток сознания» возникает у человека вместе с появлением первого орудия, а искусство есть не что иное, как «шаг самой жизни». Целостный образ будет обеспечен развитием нашего мозга. Но если искусство – шаг самой жизни, то искусства нет. Если «Зорвед» хочет встать на «девственную почву опыта» - это значит оно призывает отказаться от искусства. Манифест «Зорвед» так и назван: «Не искусство, а жизнь». Правда Матюшин пишет о творчестве и условных знаках, которым исполняет себя человек: утверждая примат жизни, он тут же опрокидывает его искусством.

Именно поэтому пространственно-физиологическая концепция Матюшина столь же далека от Лосского, который в книге 1915 года «Мир как органическое целое» источником вневременного и внепространственного единства множественного мира называет Бога. У мира-организма, говорит он, «сверхорганическое начало». «Абсолютное есть основание мира… мир не может существовать самостоятельно, потому что он есть единство многого». Лосского волнует не пространственная суть единства мира, а нравственно-онтологическая: не от сатаны ли единство? «Опять, - говорит он, - заползает в душу самое отвратительное подозрение. А что, если мир есть творение Абсолютного, содержащее в себе единство и порядок только для того и лишь настолько, насколько это необходимо для пышного расцвета злобы, вражды и взаимного сложного, развивающегося, утончающегося мучительства?.. Может быть, мы посажены в общественную клетку, как тарантулы и скорпионы, неизменно принимающиеся глодать друг друга. Тогда пришлось бы признать, что мир сотворен сатаною». Проблему единства Лосский решает аналогично решению проблемы свободы в христианстве. Источник зла в мире – не «злой» Бог, не сатана. Абсолютное творит мир, «субстанции» и условие единства, но не само единство. Субстанции свободны жить в своем первоисточнике, Боге, то есть в единстве и гармонии. Но свободны отпасть от этого первоисточника. Первичности гармонии противостоит вторичность вражды.

Максима Матюшина звучит так: «Закон изменяемости жизни есть великий непреложный закон». Ему нравится Гольбейн, который это показал. Имея в виду картину «Тело мёртвого Христа в гробу», Матюшин пишет: «Такой воскреснуть не может. Закон изменяемости вступил в полную силу. Всё окружающее Христа – сплошной вымысел и легенда».

Веселая жизнь червей и тоска по трансцендентному

Смерти и рождения нет, утверждает Матюшин, есть лишь превращения, а потому Царствие Божие не на небе, а на земле. В статье 1915 года «Четвертое измерение» Матюшин восклицает: «Разве Царствие Божие не на земле!».

Философия Матюшина – это вербализация образа Гольбейна: «Раскроется мой разум для Единого, - размышляет Матюшин, - Разложение не пугает, если увидать в черве красоту и искру жизни. Каждая жизнь, отдельный огонек Божества. Творческий огонь, распыленный повсюду: и во вше и в человеке – все от Единого. Маленький огонек червя, вши или тли оторвался от большого пламени. “Наша краса на пищу червям” - только рубеж, за которым веселая жизнь червей и тоже разложение и превращение нового духа! Ранее мысль останавливалась на смерти человека в связи с разложением и дальше не шла. Никто не думал, что черви – тоже жизнь, и что после червей микробы тоже жизнь, и пыль костей тоже полна жизни, и что нет ни на мгновения останова жизни, бесконечной спиралью проходящей наше уплотненное маленькое сознание».

Но на каждую правда найдется своя правда. На правду мысли – правда чувства. Во время спиритических сеансов Матюшин получает «трансцендентные» сообщения от Гуро о том, как они соединятся в едином. Иногда - через третью жену Ольгу. И тут же Матюшин свидетельствует как через транс видел себя камнем и насекомым в своем прошлом. Правда ближние стадии ему вспомнить не удалось. Матюшин объясняет себе, что так и должно: «личное должно кончиться и не повториться… история одного человека есть история всех людей… в трансе просыпается… наше высокое неосознанное Я и пробует сказать людям об общем великом объединении… Всё в человеке и все во всех».

Мистику, отрицающую трансцендентное измерение, Флоренский называл ночной и дневной. Есть в ней что-то липкое, жуткое, не позволяющее раскрыться душе. Матюшин чувствовал, как художник, но проповедовал, как учёный. Раскрепощающееся чувство нашло препятствие в натурализме. Но свободно росшим деревцем своей жизни Матюшин воплотил расширенное смотрение на саму судьбу человека.

двойной клик - редактировать галерею

Загл. Илл. Кристалл (Автопортрет)