«Машков – одержим живописью, он в нее влюблён, все его интересы сводятся к ней».

Александр Бенуа

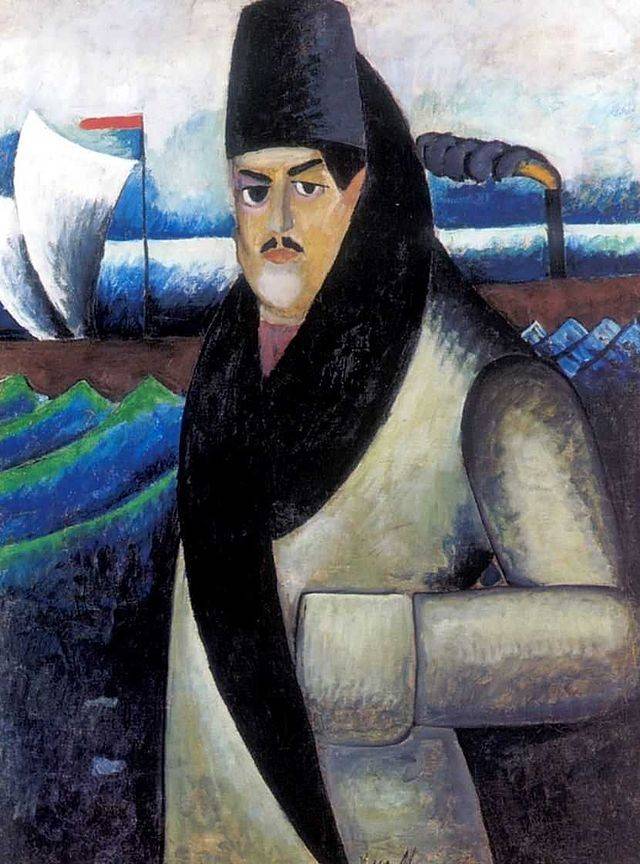

Он статями напоминал барина, хотя, честно признавался: «Мои родители по отцу и матери пришли на Дон из Пронского уезда Рязанской губернии, были государственными крестьянами». На автопортрете, написанном в 1911 году, мы видим эффектного, немного тучного красавца с модно-тонкими усиками, в дорогом пальто и высокой шапке. Это – Илья Машков, которого обвиняли и в творческом хулиганстве, и в умении раззадорить толпу. Вместе с тем, он слыл одном из лучших колористов XX столетия, умевшим подавать свои произведения, как ловкий повар подаёт свои блюда. О, да – блюд с дичью и фруктами было тоже предостаточно, так как натюрморт – излюбленный жанр Машкова. Великий критикан Александр Бенуа, старавшийся не хвалить своих коллег и современников, меж тем, констатировал: «Машков же - образец живой творческой силы, темперамента, непосредственности». Его картины – торжество цвета. Слишком ярок оранжевый, чересчур боек жёлтый, обморочно-глубок фиолетовый. Широкие мазки, бравада, шик.

В Государственной Третьяковской Галерее (в новом здании на Кадашевской набережной) сейчас проходит масштабная выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика», посвящённая одному из самых интересных персонажей художественной жизни прошлого столетия. Нам предстоит отследить эволюцию стилей и вкусов, а заодно понять, что китч – это необязательно плохо.

Итак, Илья Машков родился в 1881 году в станице Михайловская, вдали от художественных центров. Он рано понял, что такое труд, ибо подвизался в качестве мальчика на побегушках в различных купеческих фирмах. Также он «подхалтуривал», делая рекламные вывески, что и отметил местный учитель рисования. Он-то и посоветовал бойкому юноше поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Илья последовал совету и устремился в Первопрестольную. Он поступил, благодаря таланту, однако, на протяжении всего обучения три раза бросал училище – формально получить диплом ему удалось лишь накануне революции. Если говорить начистоту, ему никогда не хватало крепкого общего образования – всё было какими-то урывками. Где-то густо, где-то пусто. Что-то он знал досконально, в чём-то не разбирался вовсе.

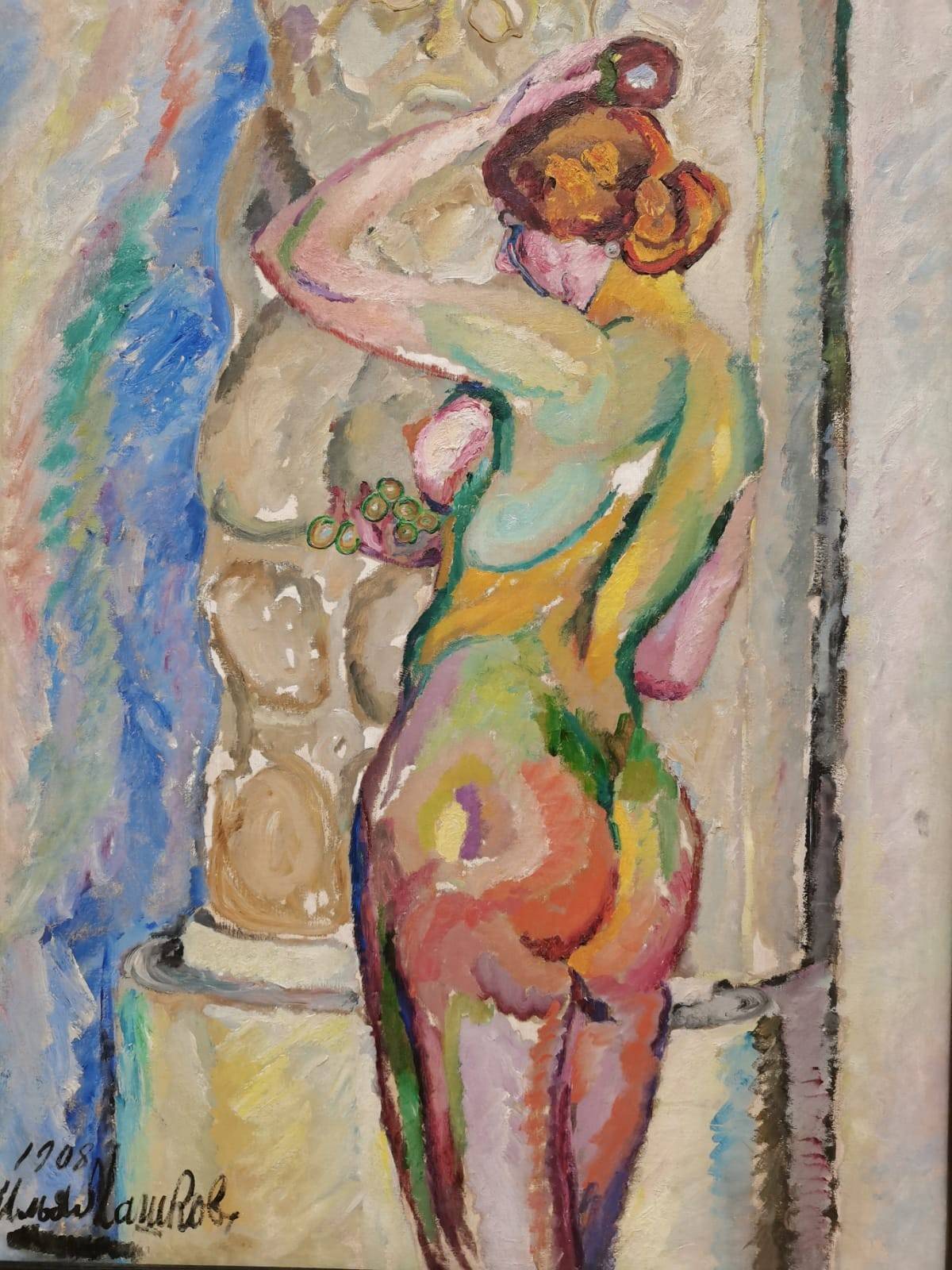

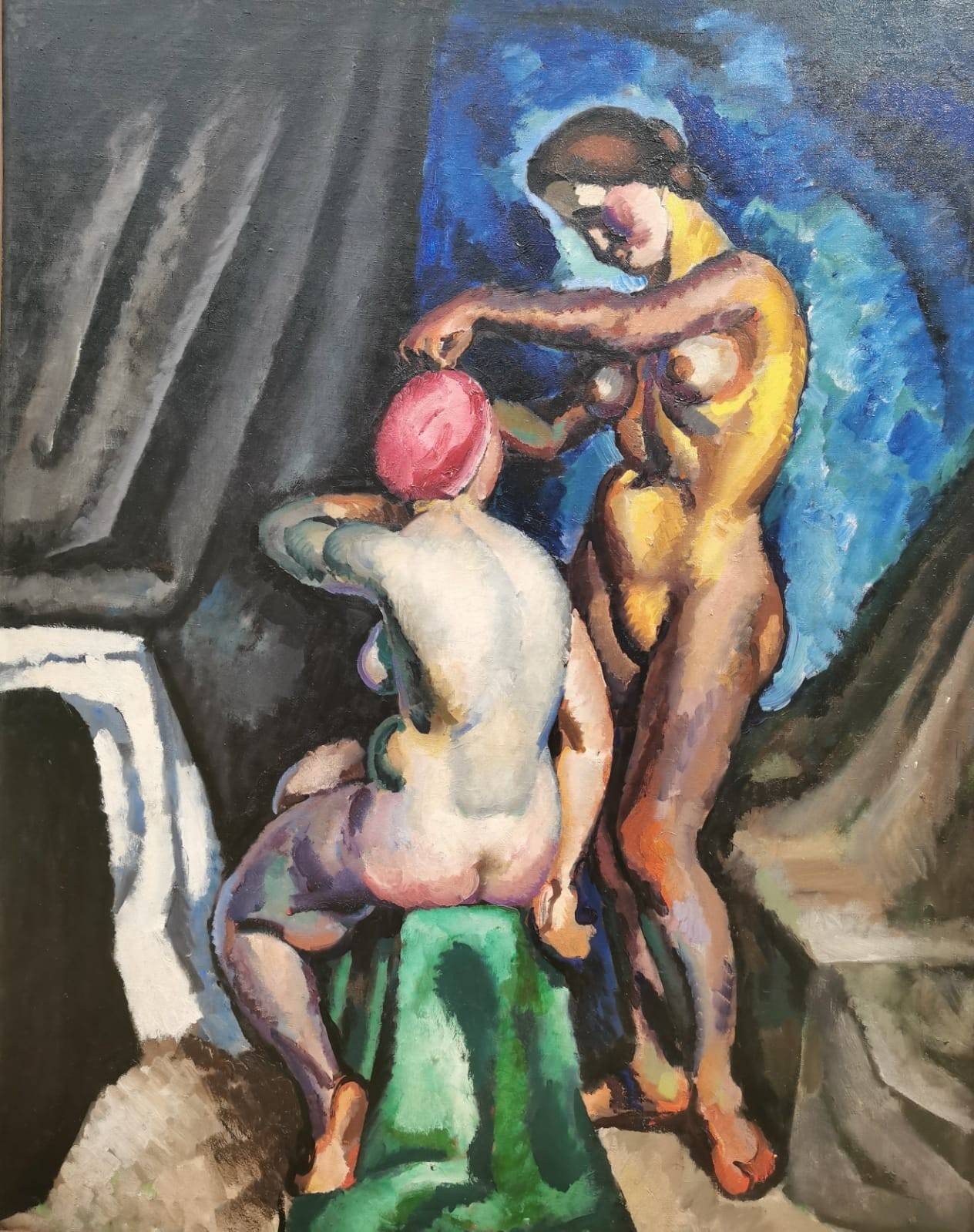

Среди экспонатов имеются ученические штудии Машкова – голова Сократа, Венера, обнажённая натура. Техника – отточена и легка, но ему было тесновато в прокрустовом ложе академических формул. Его менторы – лучшие из лучших и не такие уж педанты - Валентин Серов, Константин Коровин и Леонид Пастернак, но всё казалось скучным. Машков словно бы восставал против своих учителей.

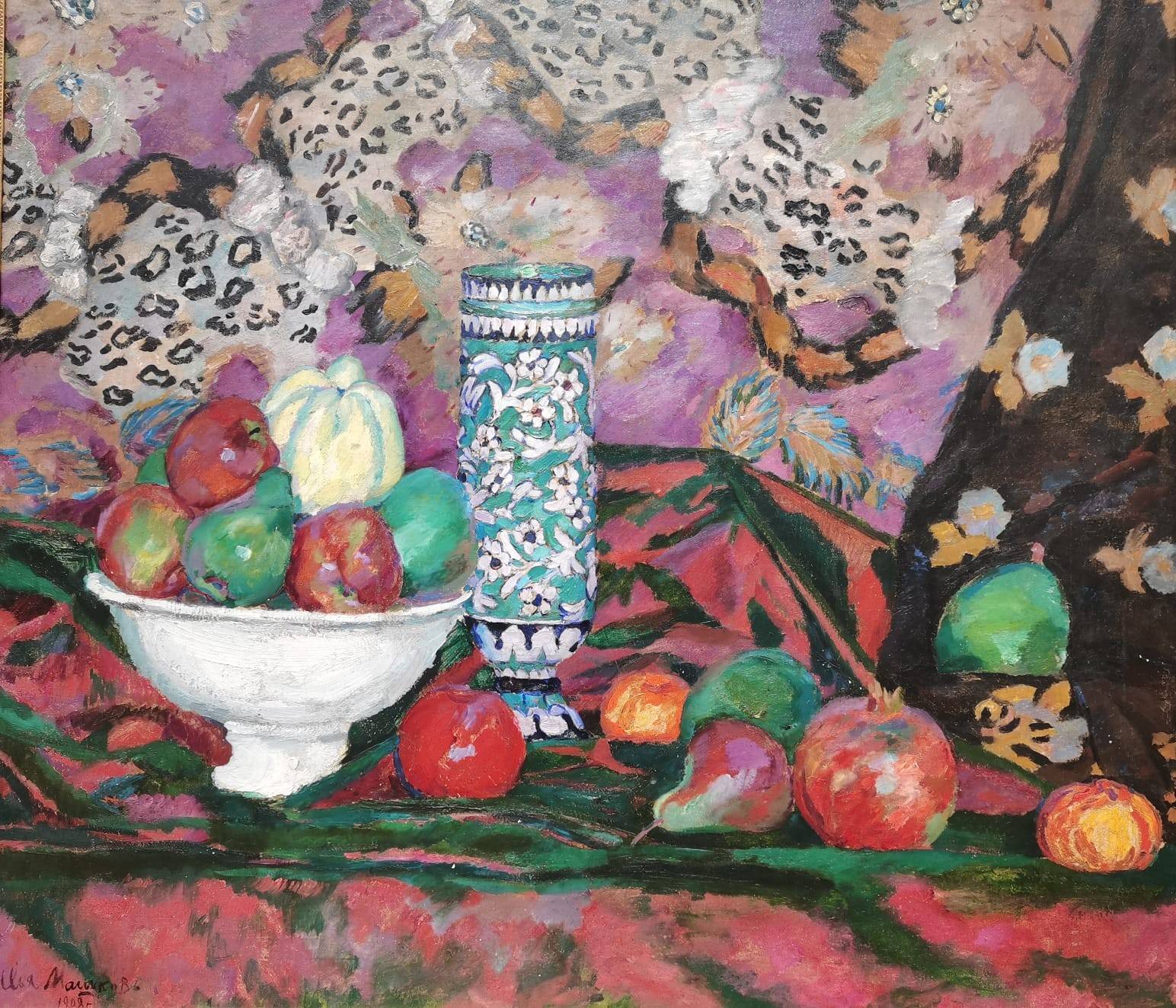

Зато вокруг всё было презанятным и загадочным – рождались новые течения живописи, выходили иллюстрированные журналы, барышни влюблялись в художников, звенели стихи, плавился воздух. Машков рванул в Европу, где ознакомился с творчеством Анри Матисса и Поля Сезанна. Это было смело и нагло, да ведь наш герой никогда не отличался скромностью. Перед нами – блюда с плодами в чисто сезанновской манере. Много цвета, всё интенсивно, с дикарским размахом. Машковско-сезанновские фрукты не хочется вкушать – они нарочито декоративны, в них отсутствует сладость, да и кислинки тоже нет. Персики не таят в себе мякоть, сливы не сочны. Это – грубые и радостные вывески лавок.

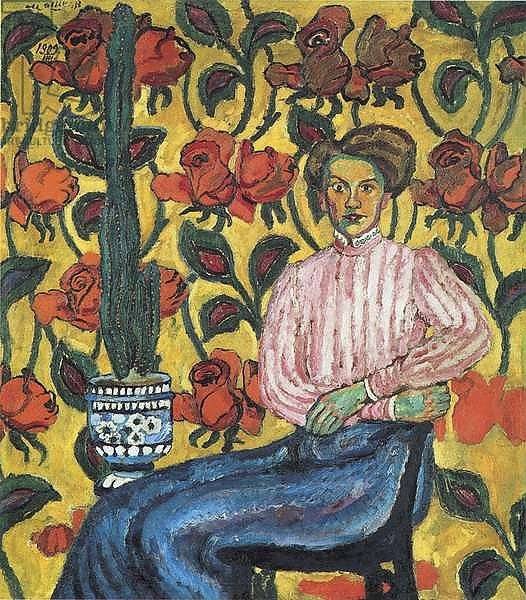

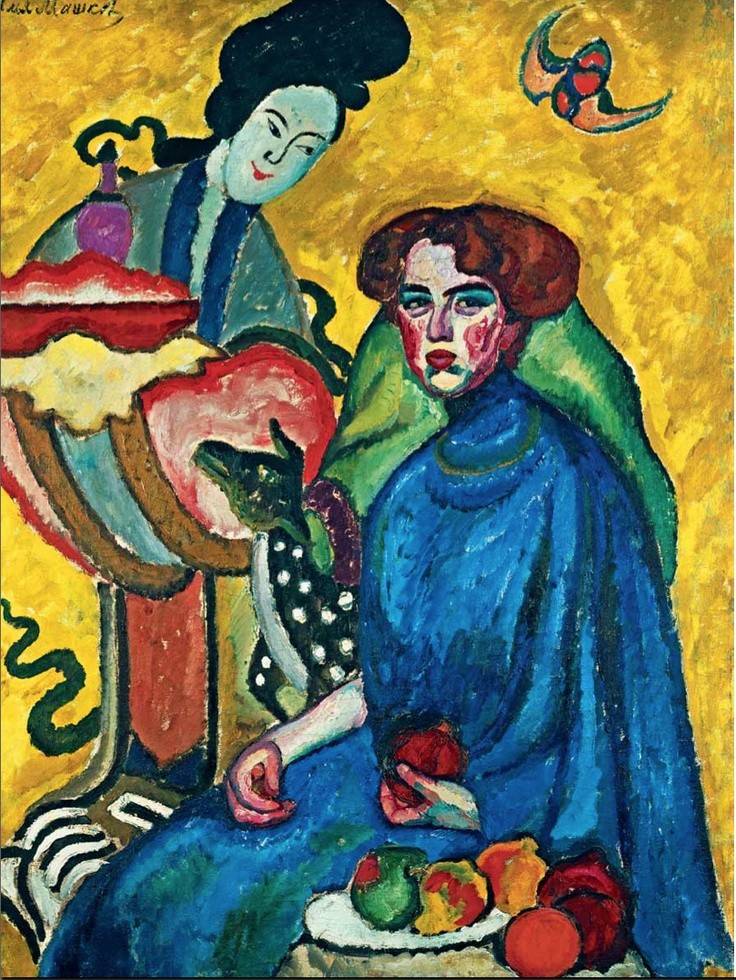

Столь же бесцеремонно Машков обращается и натурщицами – они разноцветны, и не сказать, чтобы уж очень привлекательны с обывательской точки зрения. «Натурщица с кистью винограда» - каких цветов здесь только нет! И зелёный, и оранжевый, и фиолетовый. Всё – свежо и брутально. А вот портрет Варвары Виноградовой – в чисто матиссовской манере, сие чем-то напоминает «Гармонию в красном» - дама на фоне ярчайших обоев. С одной стороны, это – репрезентативный портрет городской львицы, а с другой – лубок, игра, шутка. Здесь тоже магия цвета. У Виноградовой удивлённо выпученные глаза, словно бы она поражается тому, что происходит. Несмотря на эксперименты, художник всегда трепетно относился к технической стороне живописи. «У Машкова чувствуется что-то добротное, основательное, твёрдое и спокойное в работе», - говаривал Бенуа.

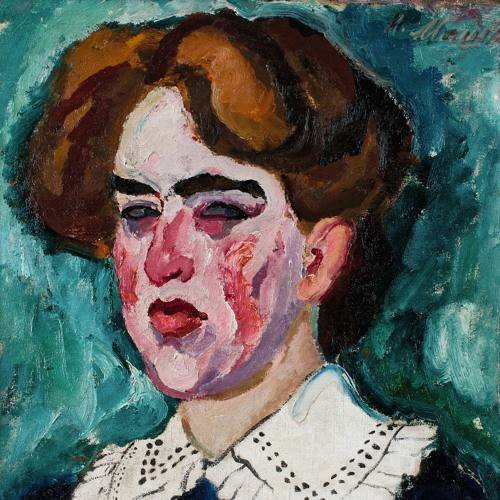

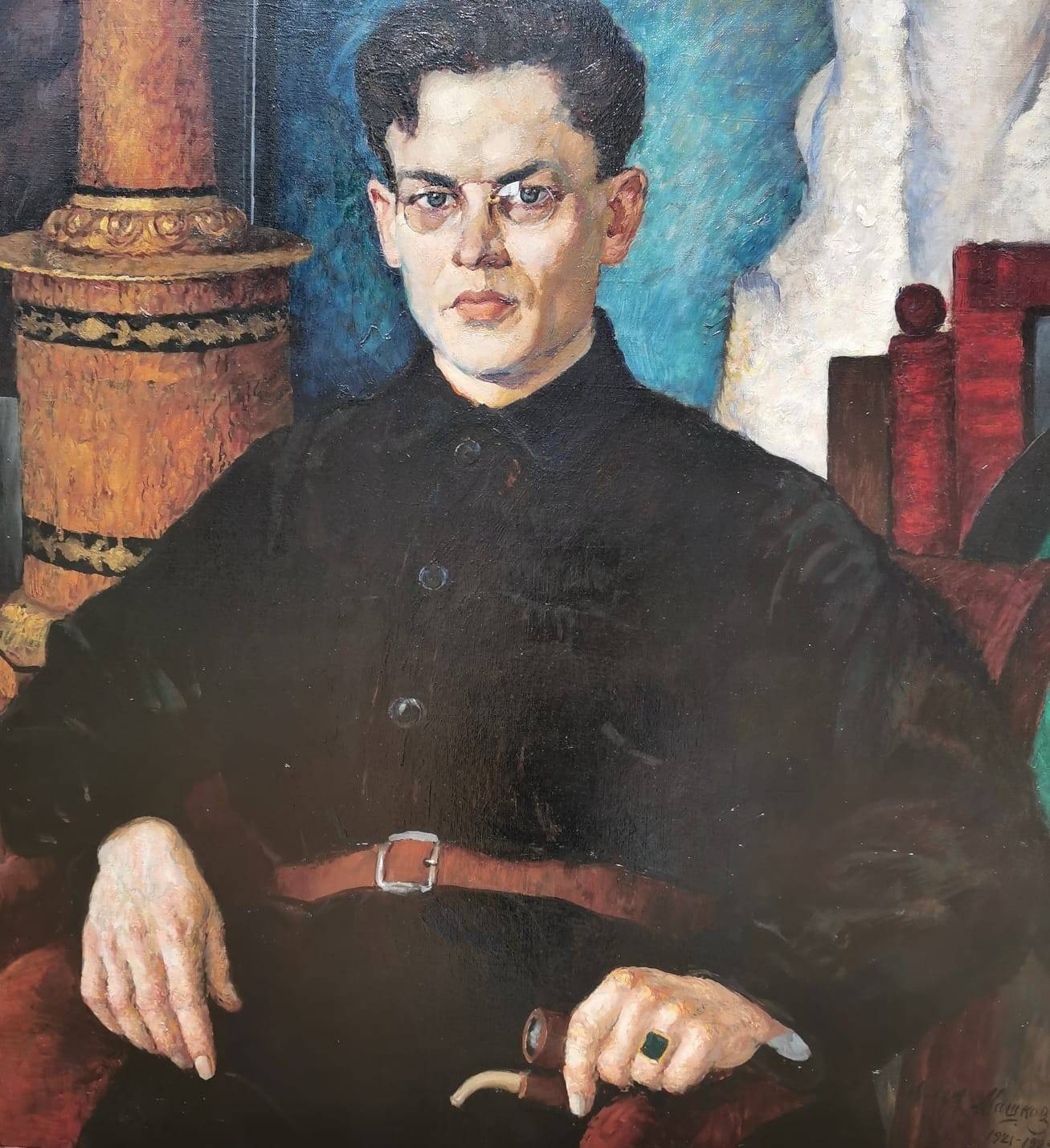

Не менее ошеломляющи портреты Евгении Киркальди – купеческой дочери, занимавшейся в студии Машкова. (Да, невзирая на отсутствие диплома, живописец имел свою популярную мастерскую, в которой, например, занимались Вера Мухина и Роберт Фальк). Эта Киркальди и сама была уникальной личностью, хотя, в области искусств ничем не прославилась. На сопроводительной табличке – сведения о её карьере после революции. Она, будучи отменной переводчицей, работала корреспондентом в Союзпромэкспорте, в Совнаркоме, Торгсине и Внешторге. В момент позирования своему учителю, Киркальди была ещё юной девой, но мастер так сгустил краски, что она представляется зрелой дамой. Эта картина, как и ряд других, экспонировалась на выставке объединения «Бубновый валет».

Жизнь Серебряного века всё более походила на маскарад – то смешной, то страшный, то увлекающе-роскошный. Возникали группировки художников с орущими лозунгами и манифестами. Как правило, ведущей линией было отрицание и сбрасывание авторитетов «с парохода современности». Утончённо-манерные Мирискусники с маркизами, Людовиками и Коломбинами, и те огрызались на академиков, вышучивая передвижничество. Что уж говорить о тех, кто называл себя «Голубая роза» или даже «Ослиный хвост»? Сама вывеска «Бубновый валет» фраппировала приличную публику, намекая и на карточный угар, и «бубновых» уголовников. Хулиганистый Машков – один из отцов-основателей «Бубнового валета», а с ним в одной упряжке мчались Пётр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов с Наталией Гончаровой. Возмутителей спокойствия тогда было многонько. «Валеты» не признавали никаких авторитетов, считая примитивизм – единственным годным выходом из творческих тупиков.

Поэт Максимилиан Волошин, посетивший выставку, оказался прямолинеен в своих высказываниях: «Ещё до своего открытия «Бубновый валет» одним своим именем вызывал единодушное негодование московских ценителей искусства. Намекали, что выставка не открывается так долго, потому что ее запретил градоначальник (ввиду пресечения азартных игр). Кто-то из сочувствующих объяснил, что бубновая масть обозначает страсть, а валет — молодой человек. Наконец, состоялся вернисаж. Надо отдать справедливость устроителям выставки: они сделали всё, чтобы привести в неистовство глаз посетителя.

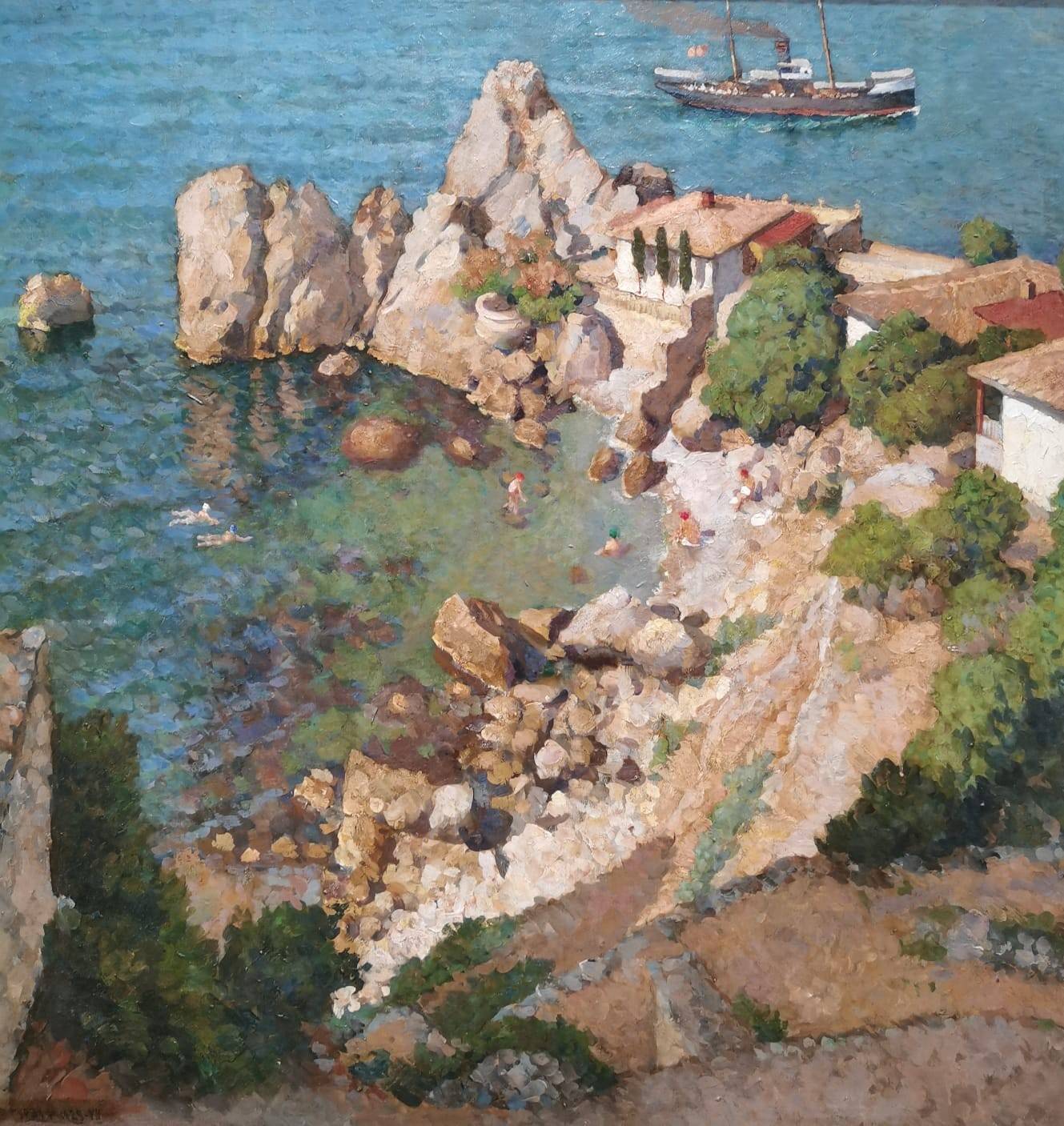

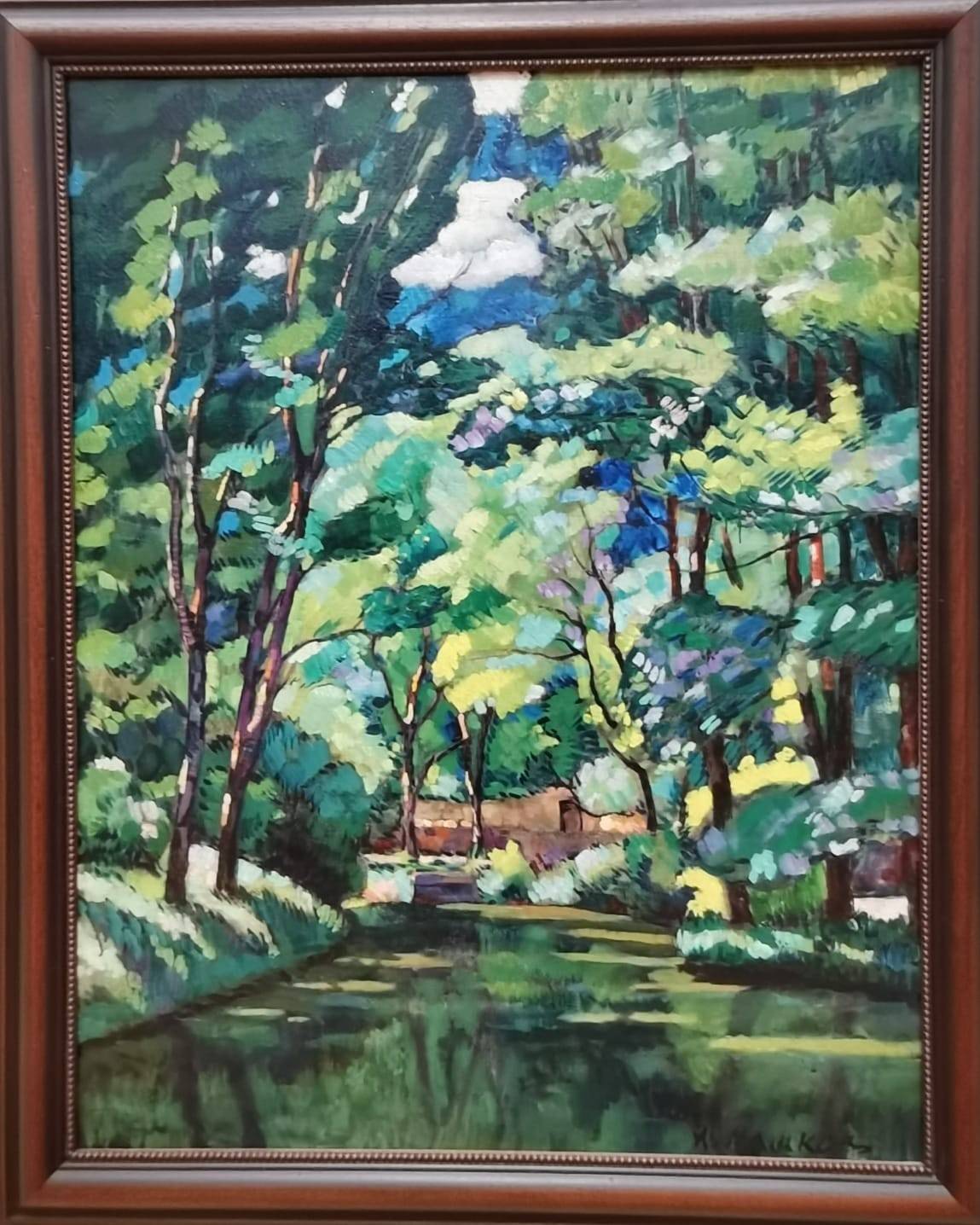

Машков часто ездил по стране, особенно любя Крым – среди экспонатов имеются крымские сюжеты, в том числе домик Чехова. Разумеется, влекла Италия – художник остановился в генуэзской Нерви, где написал ряд небольших картин в сезанновской манере. Пейзажи Машкова столь же парадоксальны, как и его натюрморты. Море цвета, света, иронии, воздуха. А вот и Москва! Как много в этом звуке! Перед нами – пара волшебных видов, сделанных в Белокаменной, которую мастер любил куда как больше, чем хладный Петербург. Московские пейзажи сделаны с высокой точки. Необозримое пространство, колокольни, доходные дома и старинные особняки – всё это утопает в зелени. Москва в исполнении Машкова – невероятно уютный город.

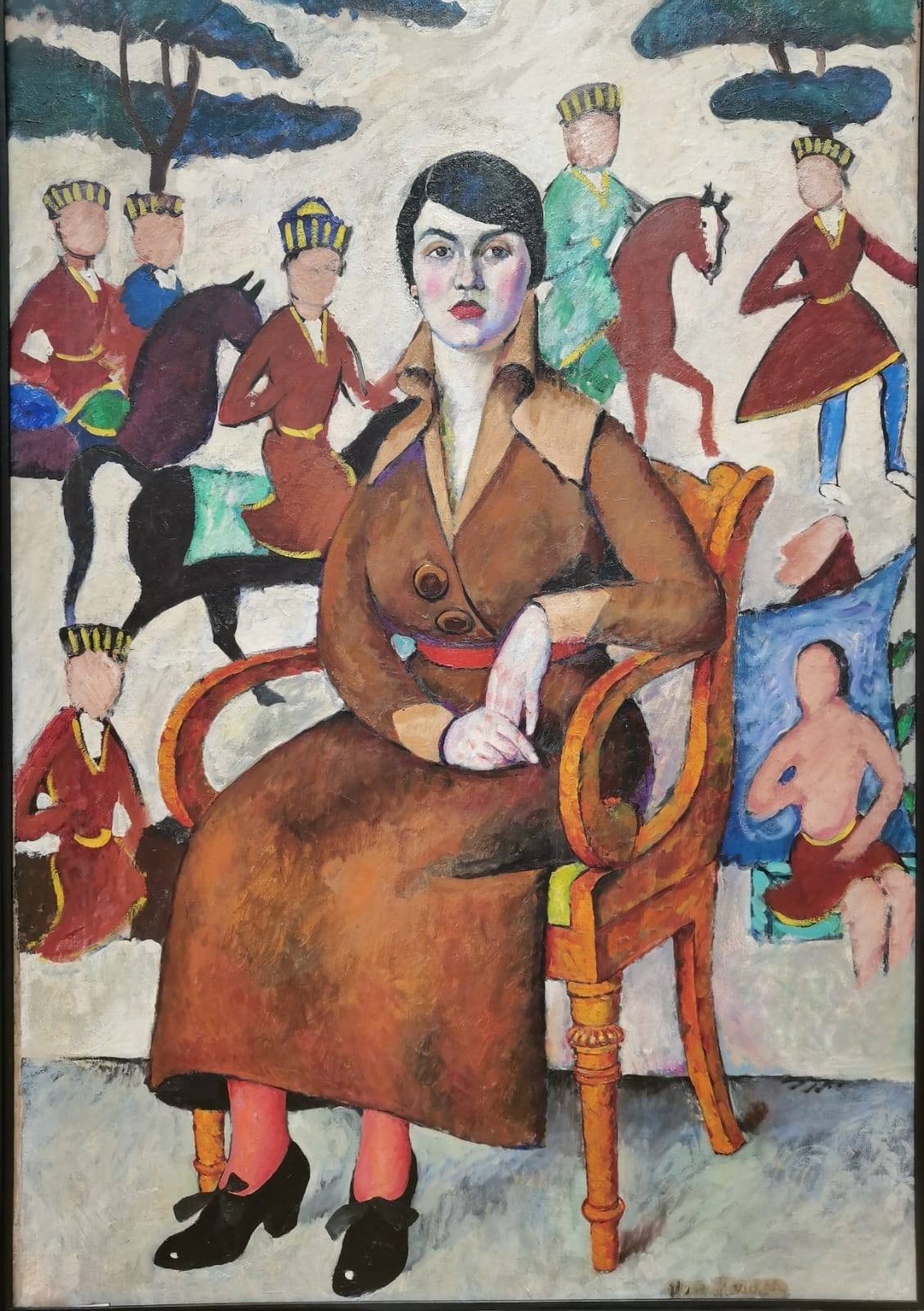

Какой же художник без портретов жены? А если жён несколько? Он трижды был женат и все три раза – по большой и чистой любви. Для богемы это, скорее, норма, чем исключение. София Аринцвари, Елена Фёдорова, Мария Данилова - всех трёх писал с величайшим восторгом. Чудесен «Потрет дамы в кресле», где Машков изобразил свою супругу номер два – Елену Фёдорову, музу и трепетную ученицу. Сочно поданная дева в стильном коричневом платье на фоне обоев с «восточным» колоритом – видно сразу, мастер влюблён, правда, как выяснилось, ненадолго.

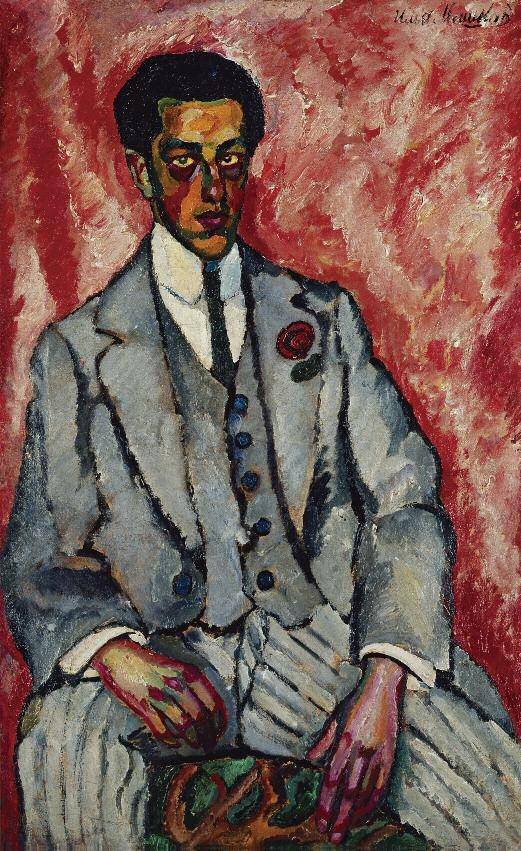

В годы Первой Мировой войны Илья Машков участвовал в комиссии «Художники-товарищи — воинам» и, кроме того, рисовал серию военных лубков со стихами Владимира Маяковского. После революции – очередной этап. Художник отлично вписался в творческий бомонд, вступил в АХРР, да и вообще активно включился в «работу по переустройству быта», как тогда это называлось. Что самое чудное, кардинально поменялся и стиль – никакого сезаннизма, лишь гладкий, на грани китча реализм. О, почему на грани? Самый натуральный китч. Но это чётко сделано. «Портрет художника Антона Шимановского», «Портрет Николая Скаткина» и «Дама в голубом», скорее, напоминают американскую репрезентативную живопись, чем всё то, что было актуально в советских-двадцатых. В этом же духе Машков создаёт «Пионерку с горном» и «Пионерку с домрой». Художника поругивали за эту «красивость» и за отсутствие суровой шероховатости, свойственной эпохе. Но Машков уже классик – его везде приглашают, он – гуру и мэтр.

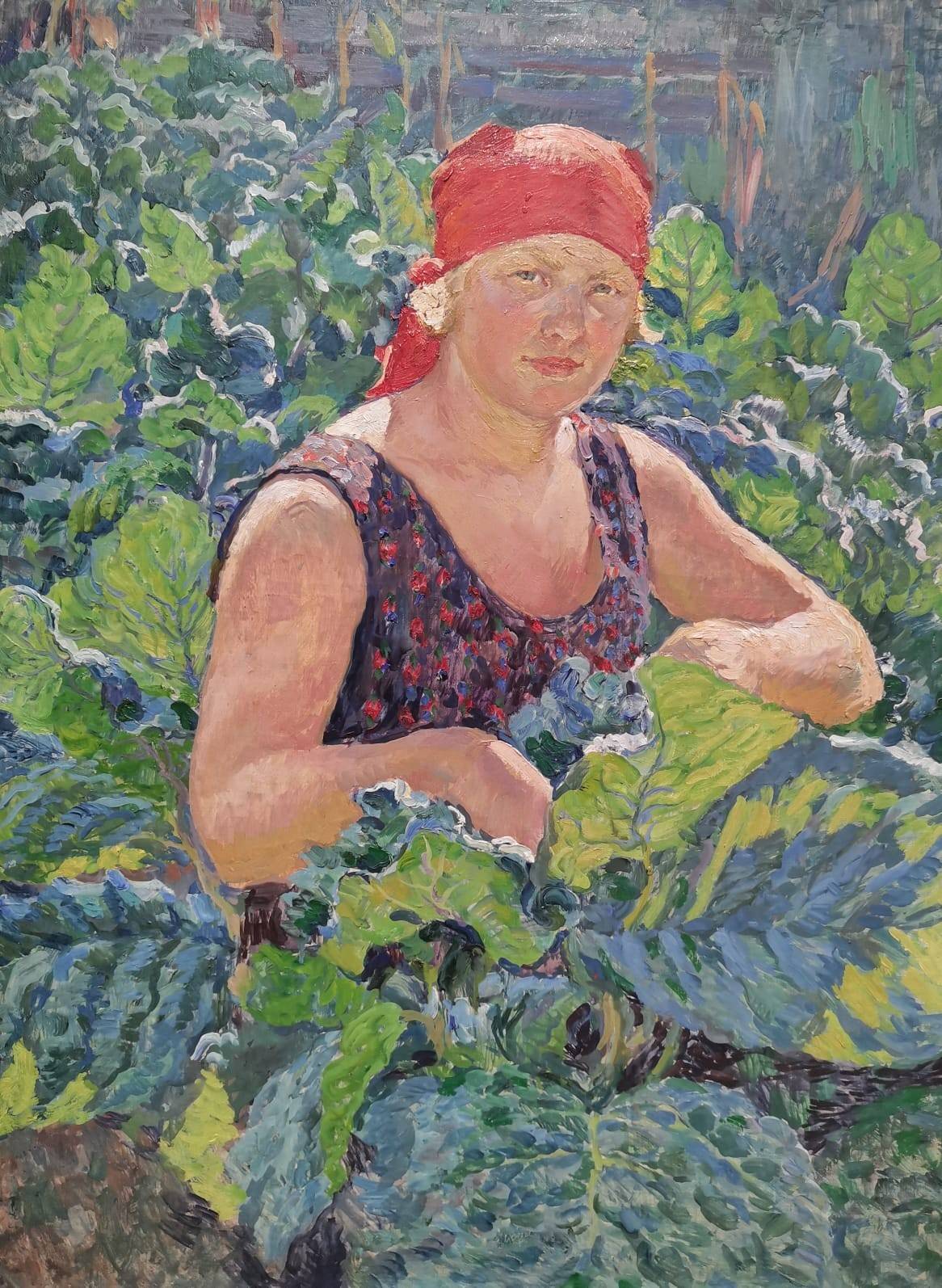

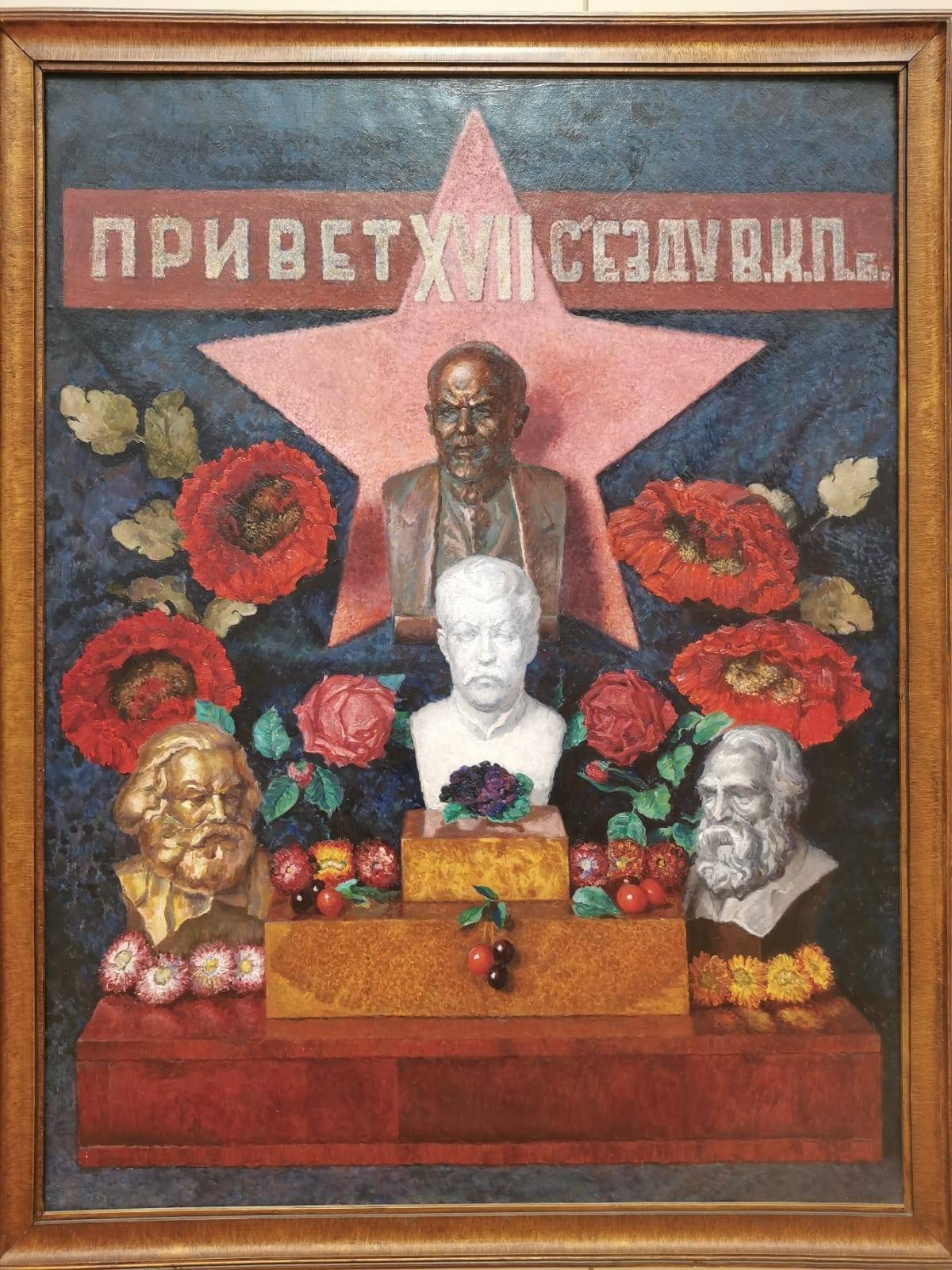

Совершенно китчевый «Привет XVII съезду ВКП (б)» с цветочками кажется …издевательством над идеологией, хотя, Машков и не думал изгаляться, а уж как волшебны «Советские хлебы», выполненные для выставки «Индустрия социализма»! Это – гастрономический праздник и феерия пищепрома. Большой любитель поесть (что заметно по его фотографиям), художник делает ряд панно для ресторана гостиницы «Москва». О, нет, он не почивает на лаврах. Он снова в любимом Крыму, но уже с заданием – пишет санатории для трудящихся и пионерские лагеря. Юг – его стихия. Напоенные солнцем горы, белоснежные корпуса, радостные люди – это наш Крым с его ароматами дивных трав.

С конца 1930-х годов художник, в основном, пишет небольшие натюрморты, причём в сугубо реалистической манере. Его блюда, ягоды и букеты, скорее, банальны и - невероятно милы. Машков хочет спокойствия, живя на даче в Ново-Абрамцеве. Он гуляет по лесу, ухаживает за садом. От заказных работ напрочь отказывается. Эскапизм, как единственно-возможное, тихое счастье – вот выбор Машкова. С началом войны мастер снова в строю – его кисти принадлежат портреты героев. Строгая манера живописи, никаких экспериментов – кажется, что и не было никогда подражания Сезанну. Вопрошаешь себя: неужели это тот самый Машков, что изумлял, выдавая «расписную» Киркальди? Художникам свойственно меняться, и дело не только в конъюнктуре – человек взрослеет.

Умер Машков в 1944 году, не дожив до Победы. Ему было шестьдесят два года. Сколь мало и так много. Смотря, как считать. Он был и хулиганом, и классиком, и мэтром, и вечным мальчишкой – недлинный путь вместил три-четыре жизни. «Машков одержим живописью, он в нее влюблён, все его интересы сводятся к ней. И в этом культе живописи Машков способен доходить и до эксцессов - или, по крайней мере до таких вещей, которые нам, не переживающим вместе с ним всего творческого процесса, могут показаться эксцессами», - сказал Александр Бенуа и он абсолютно прав.

двойной клик - редактировать галерею