Герой Шукшина и литературный, и киношный - человек чудной, неугомонный, неудовлетворенный повседневной жизнью, но не находящий другой и вследствие этого мающийся, бросающийся от одной идеи фикс к другой, изводящий своими фантазиями и себя, и окружающих. Эта маета порождена утерей или даже изначальным незнанием своего места в жизни и непониманием того, где оно, это место. Вроде и хочется чего-то большего, а чего?

«Не для этой жизни я родился», - говорит один, и тут же сам себя поправляет: «Для этой, но гораздо круче умом замешан». «Для какой же такой жизни?» - интересуется собеседник. «Сам не знаю», - отвечает герой. «А правда ведь не знаю, - вторит ему еще один. - Удивляюсь. Ведь я же не дурак. Но чем успокоить душу?»

Определить, чем ее успокоить, Шукшин пытается в весьма глубоком, но путанном и бестолковом по сути рассказе под названием «Верую», где едва ли не единственный раз в качестве персонажа появляется у него приехавший для лечения в глубокую сибирскую деревню поп – и поп весьма необычный и показательный. Впрочем, как персонаж Шукшина – очень даже типичный. А до его появления Шукшин описывает привычного для его рассказов, вроде бы ничем не отличающегося от других человека, мающегося от грызущий изнутри тоски; и здесь же, тоже едва ли не впервые, им предпринимается попытка определить причину тоски, симптомы которой переданы очень впечатляюще.

«По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутрянная, едкая». Так начинается рассказ; стоит отметить, что тоска наваливается именно по воскресеньям и многим, наверное, она знакома: я, например, с детства помню эту воскресную тоску, проистекающую от нежелания или же от невозможности посвятить этот день Господу. Герой рассказа Максим, «физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась целовать».

О природе этой тоски Максим, кажется, догадывается, равно как и о некой болезни или поврежденности души, что неоднократно и как может пытается объяснить собственной жене.

«Вот у тебя все есть: руки, ноги… и другие органы…все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед… Но у человека есть также – душа. Вот она, здесь, - болит! – Максим показывал на грудь.- Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит». Но чувствует и невозможность до жены достучаться, потому что «вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи на ладонях душу, она скажет – требуха.

И, самое главное – да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса. Стало быть всё – пустые слова».

Однако то, что невозможно высказать на словах, Максим ощущает на нутряном уровне и на упрек жены: «почему ты такой злой, если у тебя душа есть?», отвечает: «А что, по твоему, душа-то – пряник, что ли. Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то и болит. А я злюсь поэтому». И как заключительная констатация состояния души, не знающей Бога – слова автора:

«Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно».

В одно из таких мучительных воскресений Максим отправляется к приехавшему в село для лечения туберкулеза попу со своими вопросами. Какой же выход из этой тоски предлагает ему поп?

А никакой. Вернее, в качестве выхода все такую же, хотя и несколько видоизмененную тоску.

Поп, по его уклончивому признанию, в Бога не верит, религию считает вещью преходящей, временной, вроде диктатуры пролетариата, как некое промежуточное звено на пути к конечной цели; а вместо веры в Бога он предлагает Максиму веру в категорию русской воли, близкую самому Шукшину и неоднократно в различных рассказах им высказываемую. Жизнь понимается как в любую минуту могущий быть прерванным бег по однообразной и необозримой плоскости к некой абстрактной, понимаемой по своему цели каждым в толпе себе подобных, во время которого кто-то отстает, кто-то падает под ноги бегущим, а кто и погибает на бегу. Конечную цель Шукшин устами философствующего попа определяет как смерть, а сама философия по разбросанности, нелогичности и бестолковости разительным образом начинает напоминать разглагольствования сельского демагога Глеба Капустина из рассказа «Срезал». Похоже, автор рассказа и сам уподобляется здесь тому же Капустину.

Понимал ли Шукшин неосновательность таких разглагольствований? Думается, понимал и поэтому незадолго до смерти добавил в уже готовый, давным-давно написанный рассказ «Дядя Ермолай», очень существенный, в некотором смысле подводящий итоги кончающейся жизни, заключительный абзац. В этом абзаце автор, пришедший на кладбище помянуть родных, стоит над их могилками и думает. О чем? О том, что смысл жизни так и не прояснился, несмотря на все его усилия. «Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была одна работа, работа. Работали да детей рожали…Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я понимаю ее теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чем истина-то? Ведь это я так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она?»

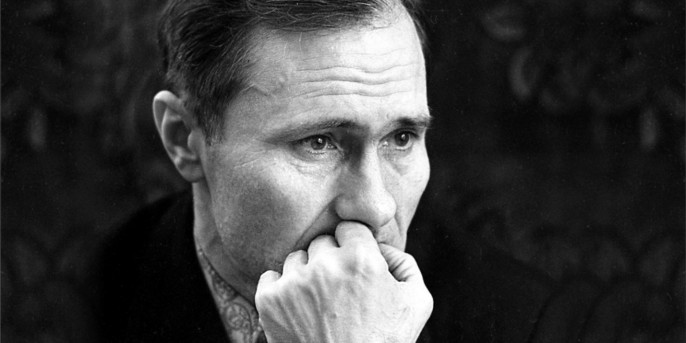

Шукшин, как и его персонажи, в точности не был уверен, что то место, которое он занимает в жизни – действительно его. Что и не удивительно. Для того, чтобы в этом увериться, человек должен угадать замысел о себе Бога. Но прежде этого нужно узнать нечто главное о самом себе – не внешнем, таким, каким видят тебя посторонние и даже близкие люди, а внутреннем. Для того же, чтобы это узнать, нужно почувствовать присутствие рядом Бога, ставящем все на свои места. Такой вот почти заколдованный круг. Но в таком познании каждому человеку положен свой предел, далее которого он не может пойти.

Был свой предел и у Шукшина. Пик его – кинематографический кадр, где потерявший свое место в жизни русский мужик в бессильной тоске бьется об землю на фоне полуразрушенной деревенской церкви. Это прозрение, выраженное в столь емком образе – дорогого стоит.

Шукшин, в отличие от своих героев, состоялся как актер, как режиссер, как писатель; но состоялся ли как человек, обретший единственное, предназначенное лично для него место в жизни? Этот вопрос был болью всей его жизни. Мог ли он, в качестве альтернативы, остаться в селе, быть крестьянином, каковым себя ощущал? Если бы мог, то и осуществил бы – ничего этому не препятствовало. Но чтобы заниматься крестьянским трудом, нужно обладать определенного рода сознанием. Тем, которым обладали его простые земляки и которым за время жизни в Москве перестал обладать он, став рефлектирующим деятелем культуры, отличавшимся от других только крестьянским происхождением и особым беспокойством души, направленным на поиск смысла существования. Сила Шукшина – в напряженности этого поиска, но не в обретении конечного результата, который был для него невозможен. Дело даже не в том, что поиск велся вслепую, наугад – сам он толком не знал, чего ищет. В самом деле, чего? Самое главное в жизни – Бог, но смог ли бы переварить эту мысль Шукшин, даже если она бы и пришла ему в голову? Думаю, даже если и довелось бы ему встретиться с по-настоящему верующим человеком, так ведь, пожалуй, он наверняка усомнился в его искренности, если чего не хуже.

Все мы знаем, как много значит для практически любого члена общества ориентация на ту или иную въевшуюся в мозги идеологему. Некогда официально было объявлено, что Бога нет – и это мнение на долгие годы определило состояние умов не только дураков, но даже весьма вдумчивых и ищущих, без преувеличения, истину людей, сознание которых очень долго и трудно выходило из этого тупика. И, пожалуй, оно так и не вышло бы из него без толчка, заданного житейскими крушениями конца 80-х – начала 90-х годов: стоило официально объявить, что Бог есть, как в церковь совершенно искренне ринулись и уверовавшие, и мало уверовавшие, и вовсе не уверовавшие люди. Этот толчок извне очень важен, но его еще нужно было и дождаться, а это Шукшину было не суждено. Зато суждено его ищущим героям, его пережившим, у многих из которых наверняка были жизненные прототипы, а за некоторыми, не обязательно положительными, совершенно явственно просматривается сам автор. В некотором смысле все они есть легко узнаваемые по своей общности проекции его собственной личности, многие из них даже говорят с его интонацией.

Мне кажется, что внутреннее состояние Шукшина, правда, в изрядно сниженном, почти пародийном виде более всего просвечивает в характере почти безнадежно потерявшего себя Генки Пройдисвета, героя одноименного рассказа, никак не могущего поверить в искренность родного дяди, на старости лет ставшего верующим. Мужик, сама жизнь которого зависит от его труда, просто не может подвергаться, по его мнению, искушению мыслью о столь отвлеченном явлении, Каковым является Бог и личность Который поэтому никак не может его заинтересовать. То, что неиспорченный научными знаниями сельский труженик находится в непосредственной связи не только с землею, но и с небом и эти две части мироздания нераздельно связаны в его сознании, а, следовательно, в одинаковой мере его определяют, Генке, основательно оторвавшемуся от естественной сельской среды, и в голову не приходит. Верующий, по представлениям Пройдисвета, должен быть человеком ущербным, в лучшем случае – несколько придурковатым, в духе представлений отца Любы Байкаловой о бухгалтере: «Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки… и, потом, я заметил: они все курносые». Дядя же Геннадия всем этим представлениям далеко не соответствует. «Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами… Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то – гиря пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в Бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки,– это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый… Как же это совместить?»

Генку можно понять. Это верующий знает, что Бог, по неведомому для человека промыслу, призывает одних людей и не призывает других, вне зависимости от их скрытых душевных и тем более видимых миру качеств. А вот Генку «вопрос этот – с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в Бога… и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела,– всерьез заинтересовал, даже встревожил». И не просто встревожил, но, как читаем мы далее, обозлил, что свидетельствует об интуитивной точности понимания Шукшиным природы персонажа, ведь племянника злит то, чего лишен он сам. Он – гордец и эта гордость лежит в основе двух его главных занятий: сочинения песенок под гитару и обольщения женщин. Затевая разговор с дядей, «он заметил, что суетится и волнуется», очевидно, интуитивно опасаясь, как бы дядино смирение не свело на нет его гордость. «У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт, - высокопарно вещает Генка. - Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб… Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался». Задета гордость Генки: как, мол, так, я, Генка Пройдисвет, поэт, музыкант, можно даже сказать, интеллектуал, человек ищущий – правда, неизвестно в каком направлении, никакого смысла жизни для себя не нашел, а тут простой мужик – и на тебе. Забавно, однако, что в разговоре, который я сейчас приведу, интеллектуалом, как это зачастую бывает в жизни, предстает как раз не недоучившийся в институте и шаблонно, в духе приобретенной интеллигентности мыслящий племянник-бард, а малообразованный дядя-мужик.

–Всё суета!– убежденно твердил дядя Гриша.

–Смерть – суета? Любовь – суета?

–Мы здесь – гости. Поживем – и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь… А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинопленку все снимается, все снимается… Как поступил, как подумал, где против совести пошел – все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот – тело твое – хоронют, а пленку берут и проявляют: смотрют, как ты жил… Вот.

–Хм… Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

–Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!..– дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился.– Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь – крест огненный,– тогда я поверю! Ах ты Господи!..– где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверно, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже.– А чудо – на каждом шагу! Чудо – вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры… Ведь это все – деликатесы, а все – из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько – что там? Земля. А ты откуда? Из земли…

–Привет!

–Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы… Ты думаешь, если ты – Гена Пройдисвет, то над тобой нет Закона Божьего? Есть.

–Погоди, ты что-то все в кучу: и землю, и закон… Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

–Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча – это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь… А не знаете того, что вы все… все люди – под наблюдением.

–Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня – семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

– Не про то наблюдение я говорю. Это – ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение…»

Вроде бы Шукшин, описывая этот странный разговор, вполне объективен, не принимая стороны ни племянника, ни дяди; может показаться даже, что и к тому, и к другому он испытывает нешуточную симпатию.

Это так, но мне всё-таки кажется, что Генка Шукшину ближе, как ближе ему комментирующие ситуацию с обращением к Богу односельчане, исходящие из чисто прагматических предпосылок. Выражусь осторожнее: ближе не ближе, но настороженность Гены, равно как и его аргументы, Шукшин явно разделяет.

Генка - вполне русский человек, но запутавшийся и потерявший за время жизни в городе не только религиозные ориентиры, но все, какие только можно представить, наверняка страдающий от их отсутствия, но не прилагающий никаких усилий чтобы их обрести. Да и, пожалуй, никак этим не озабоченный, не различающий поэтому ни вида веры, ни ее качества: для него что православный, что баптист – все едино. Баптисту он даже отдаст преимущество, поскольку в общении с ним, ввиду прагматического мышления обоих, наверняка не возникнет столько вопросов, сколько возникает в общении с православным дядей. Поэтому между героями нет и не может быть понимания. Апогей этого непонимания – битва, во время которой, как можно было бы подумать, с дяди спадает все его благочестие. Это не так: если он и выходит из себя, то только потому, что оскорблен представлениями Генки прежде всего о его вере, а уж затем о нем самом, как состоявшейся за ее счет личности. Хотя, на взгляд автора, в этом сказывается еще и естественное русское начало в противовес не вполне естественному религиозному.

–Ты хоть не в секте какой-нибудь?– спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюбный.– А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь… Нет? Христос же везде – Христос, Бог, но по-разному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе…

–Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну. - Это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой.– Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова...»

Далее со стороны Генки следует неожиданный жест вполне в духе русского человека. Советского русского, следовало бы уточнить. «Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость то, же взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот – бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват),– вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко, и насмешливо сказал:

–Раб Божий… да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку… У них – тоже Христос. Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства – это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то?–– Как же жить-то, люди?!– Генка скривился, заплакал… Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой.– Как же нам жить-то?! Когда – раз, и соврал, ничего не стоит! А?– Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно.– Ты меня упрекаешь… все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же… Эх! Взял, выдумал: верю. В кого?! За-че-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем… Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему… Да взял вон топор в руки – и под Быстрянский мост: грабить. Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в Бога поверил, говоришь… А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил – щей сварить. Ни себя не пощадил, ни… Вот сидишь, хлопаешь глазами – как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать тебя не могу, понимаешь? Ува-жать. Не могу – с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а… Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?!– Генка устал. Обессилел. Сел.– Взять и под занавес все испортить. «Мы – под наблюдением», «каждый наш поступок…» Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь – вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример… Ведь так же все рухнуть может! Все – в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб Божий,– Генка налил в стаканы, качнул устало головой.– И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ол. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз – и вот она: хоть стой, хоть падай».

Т. е. - религиозность воспринимается Генкой (и, наверное, и самим Шукшиным) как ложь и – неожиданно! – как симптом деградации русского характера. И даже – будущего крушения русской государственности. Нельзя не заметить в этом фрагменте весьма многих мировоззренческих несуразностей, явственных для дореволюционного православного русского человека, и никак не явственных для советских русских, к каковым относятся большинство шукшинских героев, ищущих смысл и задачи жизни в чистой русскости, как таковой. Отсюда наиболее нелепые эскапады Генки – вроде идти грабить под мост вместо того, чтобы молиться. И, к сожалению, не менее внятные комментарии автора, как то: «Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость то, же взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит»: здесь не просто убежденность в притворстве дяди, это отчасти мнение и самого автора, комментирующего ситуацию от собственного лица. Сходное авторское сочувствие и в остальных фрагментах текста: «Слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна». И в особенности: «Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной – нечто дорогое, свободное, наболевшее».

Спор заканчивается побоищем – к великому удовольствию автора, получившего возможность насладиться наконец-то прорвавшейся в обоих героях русской бойцовской удалью.

Шукшину вместе с Генкой хотелось бы узнать (а иначе - зачем бы ему писать этот рассказ): как это может быть, чтобы нормальный мужик на седьмом десятке обратился к Богу. Зачем, с какой целью? Ведь должна же быть какая-никакая причина, задача и цель? И нервность Генки, которую он постоянно высказывает в разговоре с дядей и которую отмечает в нем Нюра, дочь Гриши и его двоюродная сестра, при буквально терзающем его душу вопросе – это, я убежден, нервность самого Шукшина. И выводы, которые делает герой, тоже шукшинские. Шукшин ведь и сам не знает ответа на вопрос, который задал себе его герой, но на который он, кстати, он дал возможность ответить дочери Гриши Нюре:

«–А ты чего такой нервный-то? А, Ген?..– спросила добрая Нюра.– У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты – вольная птица, чего тебе? Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются – с ума сходят. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют – и то непонятно.

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел».

Генке желательно докопаться до сути привычным ему прагматичным путем. «Он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя». Причину этого беспокойства, сходного с беспокойством автора «Дяди Ермолая», сам того не заметив, он высказывает далее. «Я не знаю, что такое надо знать», беспомощно признается он дяде. И – самое главное: «На Бога меня не хватит».

И в этом тоже – Шукшин. Как и в финале, где в очередной раз сказывается его недоумение относительно главного вопроса: что более важно для русского человека: его, собственно, русскость или определяющая эту русскость вера (впрочем, последний вопрос вряд ли мог быть ясно сформирован Шукшиным). В России исконной, чуждой милому Генке словоблудию, он давно отлит в чеканной формуле: кто православный, тот и русский. А ведь чуждость Генки исконному русскому тоже отмечена в рассказе:

«Не уважают тебя, Генка,– сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал .– Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это… к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

–Меня не уважают, да,– сказал он.– А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в Бога поверил?– спросил. И сам ответил: – Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое… придумал себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился – тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так? Я не верю, что ты правда поверил в Бога. Слушай, да кто же так в Бога верит – повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про Бога не знаешь. Я больше тебя знаю…» Простейшая и важнейшая мысль о реальности загробной жизни, которая могла бы объяснить обращение к Богу пожилого дяди, Генке в голову так и не приходит.

И вот теперь, взяв на заметку признание Гены относительно того, что о Боге он знает больше дяди, а также предшествующее ему вполне искреннее недоумение, выраженное в словах: «да кто же так в Бога верит: повесил икону и заявил всем: я верующий, это же богохульство», имеющее в своей основе ни что иное, как распространенное мнение современного человека, что Бог должен быть в душе и нигде больше, перейдем к финалу, где противоречия в авторской позиции относительно возможности сочетания веры и русскости еще более возрастают:

«…Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть… А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна… Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

–Поганец,– тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы.– Будет тут… слова разные потреблять… Разинул рот-то. Шшенок.

–Горько, горько,– говорил Генка, сплевывая сукровицу.– Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот… деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать… уважения захотел… Врать начал! Если я паясничаю на дорогах,– Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами,– то я знаю, что за мной – Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти!– Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать.– Мы же так опрокинемся!..

–Я те опрокинусь,– гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот.– Я тя самого опрокину – башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что – бесстыдники, как дети малые, честное слово… Сцепи-и-лись. Чего не поделили?

–Россию!– высокопарно заявил Генка.

–Я вот те счас покажу Россию!– повысила голос и Нюра.– Трепач… На старика-то – с кулаками? Э-эх! А говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб… Я вот не погляжу счас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

–От тебя приму. Ты духовно чистый человек… Ты не врешь.

–А я што тебе?!– пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

…Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

Выпили втроем огневой славной перцовки… Посидели молча. Отошли».

Шукшин не был бы Шукшиным, если бы закончил свой рассказ на столь благодушной ноте. Заканчивает он так:

- Сказано,– заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся.– Сказано: придет владыка мира… Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет – антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

–Бледно,– сказал он.– Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой».

Но и это ещё не всё. «А возможно, что это не притворство у вас,– заговорил Генка из своих дум», читаем почти в самом конце. Эта фраза Генки дает некоторую надежду на разрешение вопросов, кажущимися неразрешимыми и писателю, и его героям, но уже за границей данного текста – в жизни.

При всех своих достоинствах, интуиции и совестливости, Шукшин всё-таки далёкий от христианства человек. Интуитивно он то и дело пробует прощупать в этом направлении для себя некие, весьма расплывчатые ориентиры, которые можно было бы определить так: нужда в Боге, потребность в Нём, несомненно, есть, но в тех формах, которые предлагает каноническое верование, они русского человека удовлетворить не могут по причине их чуждости его широкой натуре. Бог ведь – это Нечто превышающее понимание, не поддающееся никаким формулировкам, тем более – образу жизни. Напряженность этих бесконечных сомнений тем больше, что и человека, верующего в Бога, по представлению Шукшина, просто не может быть в природе. А те, которые называют себя верующими, придумывают Его или лгут самим себе. Шукшин же, как известно, лжи не принимал и жить по ней не хотел. На скрещении непонимания им факта принятия человеком Бога и заведомом неприятии лжи и находится, как мне кажется, тот камень преткновения, который мешал Шукшину принять мысль о вере. Верующим он не мог быть, как не парадоксально это звучит, по причине своей честности перед людьми и перед собой.