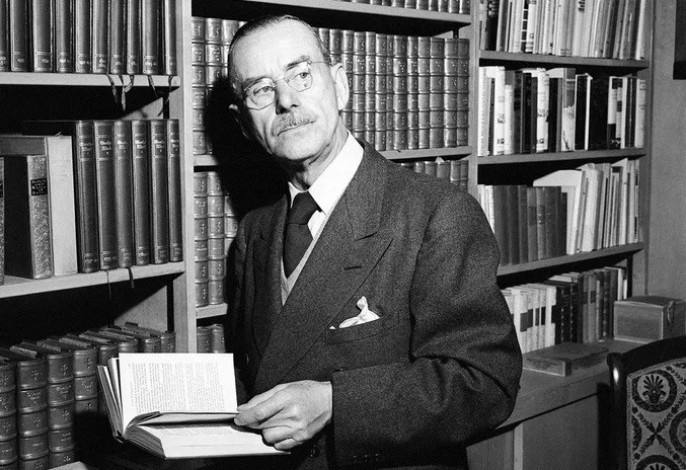

Для начала — весьма личный и, конечно же, более чем спорный тезис: литература Германии, непререкаемой вершиной которой явился "Фауст" И.В. Гёте, фактически завершилась к середине прошлого столетия, и этот процесс наиболее ярко и полно выражен в творчестве Томаса Манна (1875—1955). Здесь стоит отметить такой уникальный момент: крупнейшие немецкоязычные писатели между крахом Второго и крахом Третьего рейха, то есть в период 1918—1945 годов (Стефан Цвейг, Генрих Манн, Герман Гессе, Эрих Мария Ремарк, Бертольт Брехт и другие, причём многие из них — даже ранее поражения Германской империи в Первой мировой войне) выступали как сознательные противники милитаризма, а затем и нацизма, определявших в то время судьбы Германии. Это Фауст, как представляется, при определённых жизненных (конкретно-исторических) обстоятельствах, вполне мог написать книгу под названием "Моя борьба" — "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой", — а вот сам Гёте, не говоря уже о последних немецких классиках, — очень вряд ли. Возможно, дело здесь — хотя бы частично — было ещё и в том, что никто из этих писателей не представлял Пруссию, вокруг которой "железом и кровью", собственно, и строилось в третьей четверти XIX века новое германское единство. Те же братья Манн — это Любек, земля Шлезвиг-Гольштейн, Герман Гессе — это Кальв, земля Баден-Вюртемберг, Эрих Мария Ремарк — это Оснабрюк, земля Нижняя Саксония, Бертольт Брехт — это Аугсбург, земля Бавария, Стефан Цвейг — это вообще Вена, бывшая Австро-Венгрия. Имя Иоганна Вольфганга Гёте прочно связано с городом Веймар, столицей Великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского (ныне земля Тюрингия), и по прихоти истории период существования демилитаризованной Германии 1919—1933 годов после поражения в Первой мировой войне носит название как раз Веймарской республики. Но не менее значимо выглядит предположение, что Слово по каким-то причинам оказалось для немецкого народа менее значимо, чем, например, музыка. Томас Манн, истовый служитель Слова, отмечал это обстоятельство следующим образом: "Я часто слыхал, что стихотворению нельзя быть слишком хорошим, чтобы получилась хорошая песня. Музыка гораздо уместнее там, где нужно позолотить посредственное". Кстати, главный герой его предпоследнего законченного романа "Доктор Фаустус" (1947) — композитор Адриан Леверкюн, который подобно герою прославленной Гёте средневековой легенды продал свою душу нечистой силе (во всяком случае, таким оказался его выбор). Так вот, когда после капитуляции Третьего рейха во Второй мировой войне необходимость такого противостояния немецкой литературы и политики перестала быть актуальной, из первой как будто "выпустили пар".

Томас Манн изначально был в числе тех, кто предпочитал высокую германскую "культуру" англо-романской "цивилизации" и верил в её великое будущее. Его первый роман "Будденброки. История гибели одного семейства" (1901), который по праву считается образцом немецкого критического реализма, с явным влиянием прозы Льва Толстого и Достоевского, повествует о деградации и смерти представителей изначально крепкого торгового рода (прототипом которого считается собственная семья любекских буржуа Маннов), не выдерживающих испытания временем и "цивилизацией", с её искушениями и пороками. Интересно, что фон Будденброки — реальный дворянский (а вовсе не купеческий) род с тевтонскими корнями, и эта фамилия не имеет никакого отношения к Будде и буддизму. В уста одного из главных героев романа, тёзки автора, Томаса Будденброка, по сюжету — наиболее преуспевающего представителя своего рода, Томас Манн вкладывает следующую сентенцию: "Часто бывает, что внешние, видимые, осязаемые, знаки и символы счастья, расцвета появляются тогда, когда на самом деле всё уже идёт под гору. Для того чтобы стать зримыми, этим знакам потребно время, как свету вон той звезды, — ведь мы не знаем, может быть, она уже гаснет или совсем угасла в тот миг, когда светит нам всего ярче…" Эту фразу при желании нетрудно соотнести со всей последующей германской историей ХХ века.

В 1929 году Нобелевскую премию по литературе (тогда она была ещё не настолько политизирована и скомпрометирована, как сегодня, это было пятое по счёту награждение немецкого автора и первое — после 1918 года) Томасу Манну присудили со следующей формулировкой: "Прежде всего, за великий роман "Будденброки", который стал классикой современной литературы и популярность которого неуклонно растёт".

К тому времени он занимался литературой уже три десятилетия и давно перестал восприниматься как "автор одной книги". Шесть сборников рассказов и новелл, романы "Королевское высочество" (1909) и "Волшебная гора" (1924), в котором автор, с присутствующим на заднем плане опытом Первой мировой войны, подверг уничтожающей критике прогрессизм XIX века во всех его аспектах: от научно-технических до социально-политических. "Наука — такая же вера, как и всякая другая, только хуже и глупее всякой другой, и самый термин "наука" — это выражение глупейшего реализма, который не стыдится выдавать более чем сомнительные отражения объектов в человеческом интеллекте за чистую монету и строить на их основе самую унылую, лишённую духа и утешения, самую догматическую систему из всех когда-либо созданных человечеством. Разве понятие самостоятельно существующего чувственного мира не является наиболее смехотворным из всех внутренне противоречивых понятий? Ведь современное догматическое естествознание существует благодаря одной-единственной метафизической предпосылке, будто формы человеческого познания — пространство, время и причинность, в которых протекают чувственные явления нашего мира, — это реальные условия, существующие независимо от нашего познания. Такой монизм — самое бессовестное утверждение, которым когда-либо оскорбляли дух. Пространство, время, причинность на языке монистов заменяются словом "развитие", и оно служит основным догматом вольнодумной атеистической лжерелигии, с помощью которой пытаются опровергнуть первую книгу Бытия и противопоставить якобы оглупляющей библейской басне просветительное знание, точно Геккель присутствовал при возникновении Земли". Само место действия, альпийский санаторий "Берггоф" ("Горный дворец") для больных туберкулёзом, где обречённым на неизбежную смерть пациентам обеспечивается (за их же немалые деньги) по возможности беззаботное и, по большому счёту, бессмысленное, несмотря на внешнюю много- и глубокомысленность, существование (параллели с элоями Герберта Уэллса из романа "Машина времени" (1895) очевидны, только здесь роль морлоков играют те же пациенты вместе с работниками санатория), выступает как развёрнутая метафора уже не Германии, а всей человеческой цивилизации ХХ века. Всё это обусловило быстрое и практически всеобщее признание "Волшебной горы" в качестве самого значительного "интеллектуального романа" ХХ века.

Тогда же, во второй половине 20-х годов, произошёл отказ Томаса Манна от великогерманских взглядов (послуживших причиной конфликта со старшим братом Генрихом Манном (1871—1950)) и его окончательный переход на антинацистские мировоззренческие позиции, что стало причиной его эмиграции вместе с семьёй из Германии после прихода к власти нацистов в 1933 году, а также лишения немецкого гражданства в 1936-м (кстати, после краха Третьего рейха оно так и не было восстановлено, прежде всего — по причине политического раскола страны на ФРГ и ГДР). К этому периоду относится работа Томаса Манна над самым объёмным своим произведением, тетралогией "Иосиф и его братья" (1926—1943, Мюнхен — Цюрих — Лос-Анджелес), представляющей художественную версию известной библейской легенды о сыновьях Иакова — Израиля-богоборца и обстоятельствах их переселения в Египет, где проданный в рабство братьями (особую роль в этом действе сыграл упоминаемый Евангелием от Матфея в родословии Иисуса Христа среди его предков Иуда) любимый сын Иакова Иосиф Прекрасный стал управителем Египта — якобы при "фараоне-реформаторе" Эхнатоне (Аменхотепе IV). Ряд критиков видит в этом произведении утверждение комплекса библейских архетипов в противовес комплексу неоязыческих архетипов Третьего рейха. Но, по большому счёту, автор здесь ведёт речь уже не о судьбах Германии ("Будденброки") или цивилизации ХХ века ("Волшебная гора"), но о метаистории в целом, причём это история не столько пороков, болезней и смертей (в пристрастии к изображению которых Томаса Манна часто упрекали), но — через них, при всей авторской иронии, которую он с молодости обозначил как основополагающий принцип своего литературного творчества, — к вечной жизни человечества, в которой прошлое — сколь угодно отдалённое — имеет такие же права на воскрешение во всей его полноте, как настоящее и будущее.

Понятно, что реализация настолько масштабного замысла, да ещё в условиях эмигрантских странствий автора по миру, не могла обойтись без "открытой форточки", которой, судя по всему, стал роман "Лотта в Веймаре", написанный в 1936—1939 годах в Принстоне (США), где в университете Томас Манн читал лекции, и изданный в 1939 году. Известный тезис отечественных критиков о том, что "Манн вдохновлялся не Гёте, а великим поэтом германского народа Гёте", слишком напоминает историю о том, как Иосиф Сталин отчитывал своего сына Василия: "Ты думаешь, ты — Сталин? Думаешь, я — Сталин? Нет!" — и показал на собственный парадный портрет, висевший на стене. — "Вот он — Сталин!". "Лотта в Веймаре", как и послевоенный роман "Доктор Фаустус", как "Избранник" (1951) и незаконченные "Признания авантюриста Феликса Круля" (изд. 1954), полны как раз авторской иронии, скрытой и открытой: "Я не собираюсь уверять вас, что вы выглядите как молодая девушка, но не нужно второй пары глаз, чтобы сквозь достоинство матроны прозреть юное создание, почти школьницу, которой вы некогда были" (посещала ли Лотта, урождённая Шарлотта Буфф, школу, или же получала, как тогда было положено девушкам из хороших семей, домашнее образование — большой вопрос, впрочем, возможность произнесения фараоном Эхнатоном фразы: "После нас хоть потоп" в "Иосифе и его братьях" — тоже. — Авт.). Гёте был для Томаса Манна рабочим образцом того, каким должен быть писатель и его произведения (в этом отношении "Фауст", основанный на библейской легенде об Иове Многострадальном, только "вывернутой наизнанку", имеет много общего с "Иосифом и его братьями"), а ирония (в том числе через восприятие творчества Гёте персонажами "Лотты в Веймаре") выступает прежде всего как дополнительный инструмент для установления и закрепления такого сближения.

Надеюсь, всё вышесказанное хотя бы приблизительно объясняет истоки (причины) своего рода "томасоманнии", бесспорно, имевшей место среди образованных слоёв индустриальных обществ ХХ века, включая, разумеется, и отечественную интеллигенцию как до-, так в особенности и послереволюционную. А заодно — и ограниченность язвительной характеристики Владимира Набокова: "Крошечный писатель гигантских романов". Понятно, что "крошечным писателем" автор "Будденброков", "Волшебной горы" и "Иосифа…" не был. Но в оптике "чёрного романтика" и аристократа Набокова реалист Манн вполне мог выглядеть таким образом (здесь более чем показательно презрительное отношение Набокова и к "Дон Кихоту" Сервантеса, с которым, например, Юрий Олеша сравнивал "Волшебную гору"). Это разница художественных методов.

Возможно, сегодня реализм Томаса Манна выглядит неактуальным и устаревшим. Но, как писал он в том же романе "Волшебная гора" о русских: "Вы не заметили, что когда русский говорит "четыре часа", это всё равно что кто-нибудь из нас говорит "один"? Разве небрежность этих людей в отношении времени не связана с безмерностью пространства, которое занимает их страна? Там, где много пространства, много и времени — недаром про них говорят, что это народ, у которого есть время и который может ждать". В этом отношении не верно ли будет предположить, что у творчества Томаса Манна, которое оказало многомерное воздействие на всю мировую культуру ХХ века, тоже есть время и оно может ждать?