«Таинственная и заманчивая область – искусство».

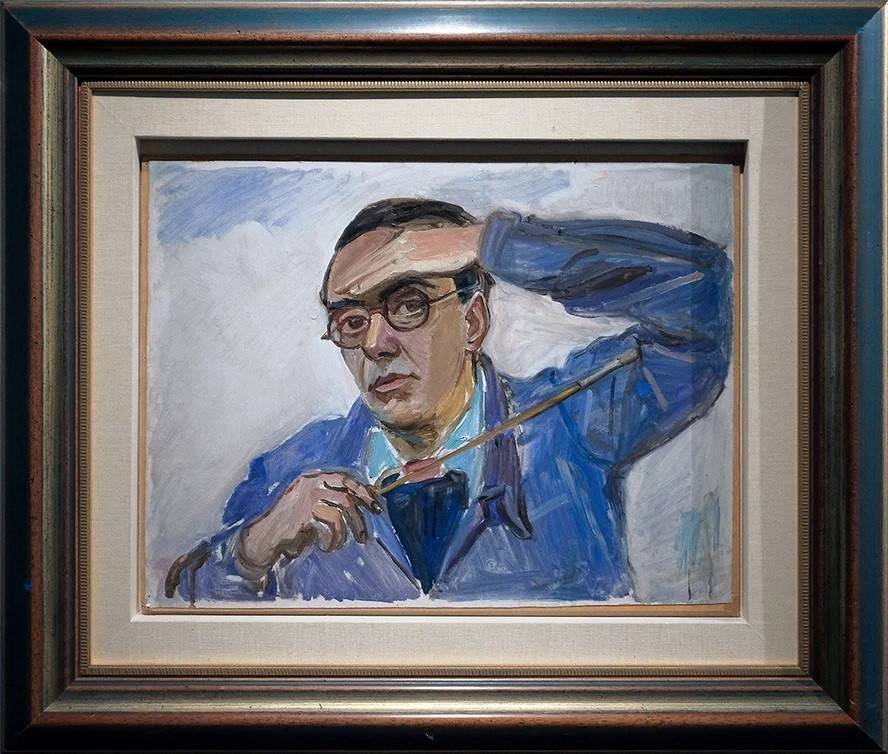

«В чём я уверен, так это в том, что с каждым десятилетием мои работы будут более и более понятны, ну а через 50 или 100 лет — вот тогда они зазвучат в полную силу, и все увидят в них наше время которое, мне кажется, я удивительно чувствовал и умел разобраться в очень сложных явлениях нашего потрясающего ХХ века. Я рожден был удивительно точно во времени, мне этот век подходит, как ни один другой», - писал в своих мемуарах Александр Лабас – художник, мечтатель, почти философ.

Его работы – сновидческая реальность, помноженная на веру в прогресс. Лабаса захватывали грёзы, но он любил и технику. Он считывал настроение бравурно-моторной эпохи, но, тем не менее, вносил в своё творчество нежнейшие нотки лирики. Об Александре Лабасе и пойдёт речь на выставке «Невесомость», что проходит сейчас в музейном комплексе «Новый Иерусалим». У названия есть впечатляющий подзаголовок – «О скорости, прогрессе и любви». Это – нечто, вроде стихов Владимира Маяковского или рассказов Юрия Олеши. Дуновение времени. Рёвы аэропланов, смех, лозунги, радио и – бурные чувства. Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения художника, столь тонко запечатлевшего эру Interbellum.

Итак, Александр Лабас родился в Смоленске в 1900 году. Ровесник века! Свои первые впечатления он изложил в воспоминаниях: «Я любил наступление вечера с его таинственностью, постоянно чего-то ждал и вглядывался в темнеющий город, горящие, сверкающие золотом окна домов, розовые купола на соборе. Солнце, казалось, падало - так быстро оно проваливалось за линию горизонта. И вот уже половина, и через миг - четверть его раскаленного диска отражалась в узенькой полоске уходящего вдаль Днепра».

У Лабаса - изумительно чуткая душа. Он с детства наблюдал радость мира, а потом пришло желание всё это зарисовать. Рано проявившего способности, Лабаса отдают в частную художественную школу. После Смоленска была Рига, а потом и Москва – её-то он и полюбил всем сердцем. Тут - Императорское Строгановское художественно-промышленное училище, куда провинциал Лабас поступил безо всякой протекции. Также он занимается в студии пейзажиста-реалиста Фёдора Рерберга, а затем в студии Ильи Машкова - о, тут цвело буйное новаторство! Лабас уже тогда усвоил эти два почерка – реалистический и авангардный; он предпочитал и действительность, и фантазию, ловко совмещая их в своём художестве. «Я всегда рисовал с натуры и очень увлекался, но мог и без натуры, на память или просто сочиняя», - скажет впоследствии Лабас.

А вот и Революция, которую начинающий художник тоже оценил с эстетической точки зрения! Он вспоминал: «Осенью 1917 года было как-то особенно красиво, и у меня возникло чувство затишья перед бурей. И это напряжённое состояние, поразившее меня, тишина в переулке, красивая осень и предчувствие гигантских событий».

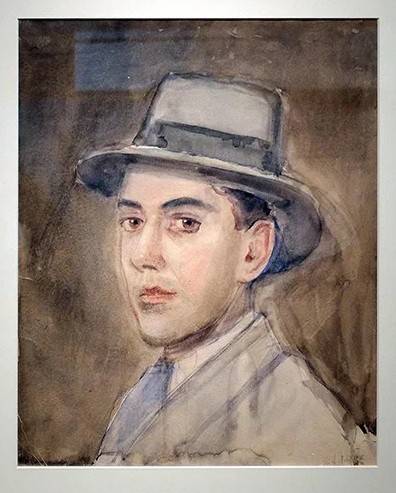

Лабас – участник Гражданской войны – об этом повествует автопортрет «Красноармеец. На Дальнем Востоке». После демобилизации работал в Екатеринбурге - тут он впервые участвовал в художественной выставке. В 1924 году по приглашению самого Владимира Фаворского он едет обратно в Москву, чтобы преподавать в самом прогрессивном учебном заведении Европы – во ВХУТЕМАСе: «Мне нравился там бодрый дух, часто скандальный и дерзкий, но это было в стиле того времени». Лабас – молод, напорист и свеж, но он уже знает, почём фунт лиха. В 1920-х водилось много подобных ребят – с колоссальным опытом и юношеским румянцем. Помимо преподавательской деятельности, он рисовал, писал, теоретизировал.

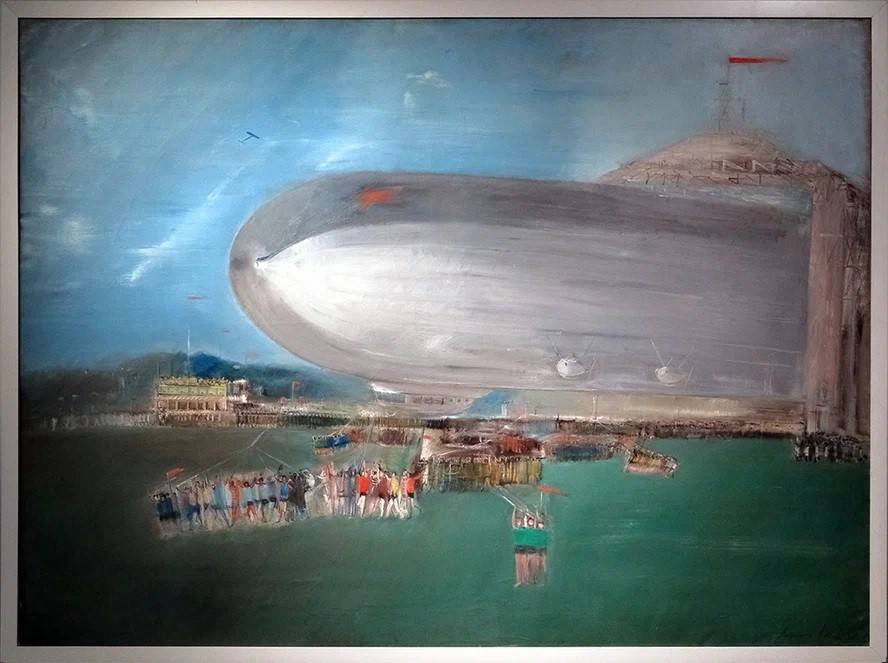

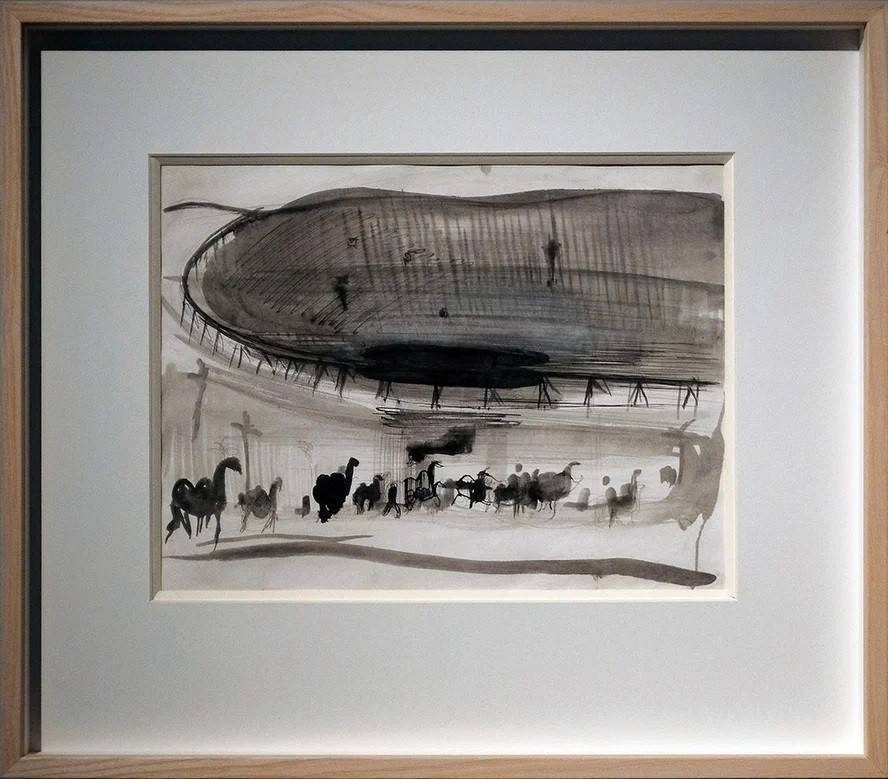

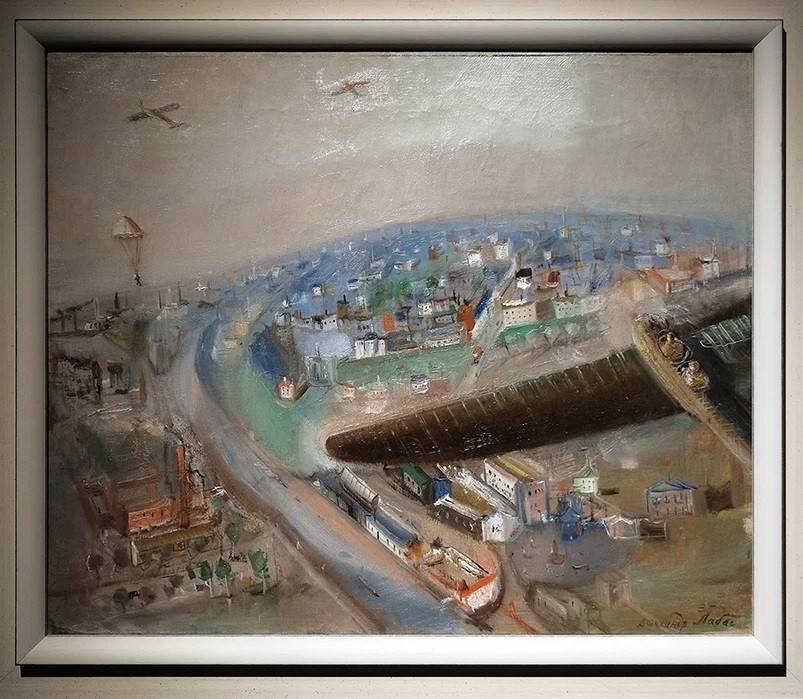

В его работах появляется и главный герой – дирижабль, а потому на выставке собраны почти все картины и рисунки, так или иначе связанные с этим летательным аппаратом. В те годы на дирижабли-цеппелины возлагались большие надежды. Им отводилась чуть не ведущая роль в воздухоплавании – они считались перспективными, но крушение германского аппарата «Гинденбург» положило конец эры дирижаблестроения. Но это случится лишь в 1937 году, а пока – человечество по обе стороны океана радостно приветствует каплевидный аэростат. Его формы – впечатляют. Его надёжность представляется несомненной.

Он, ослепительно-дивный, парит и царит в воздухе. Все – рукоплещут. «Приветствуют дирижабль» (1924), «Дирижабль над городом» (1931), «Дирижабль» (1931) – это гимн современной технической мысли и, вместе с тем, извечно-русская мечта о небе. Лабас отмечал: «Молодежь моего поколения горячо интересовалась достижениями науки и техники. Мы вглядывались пристально в настоящее и представляли фантастику будущего». Он был адептом учения о Ноосфере: «Мне иногда кажется, что мир человеческих знаний и представлений как бы висит над нашей планетой параллельно с атмосферой, с космическими лучами, гравитацией, и хотя мы его не видим, он так же реален, как мир видимый и осязаемый».

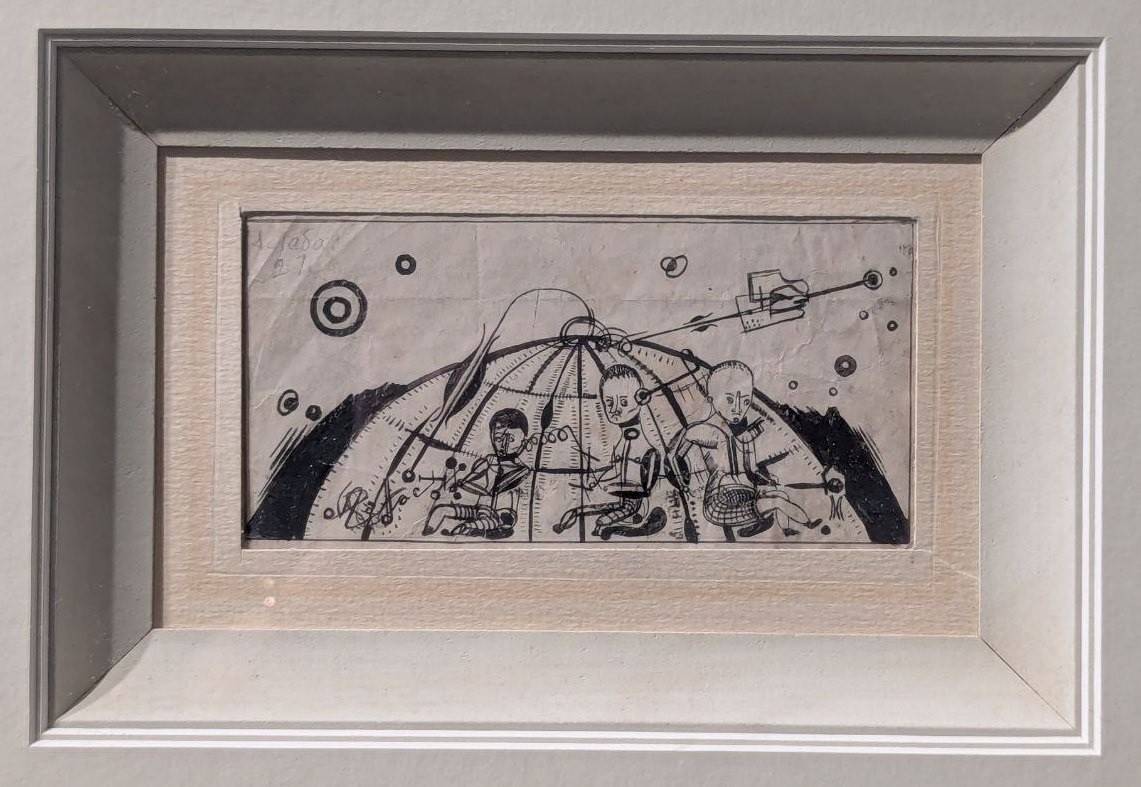

Неслучаен забавный рисунок «Жители отдалённой планеты» (1921). Активно развивалась советская фантастика, связанная с покорением иных миров и – с установлением там революционного порядка. Сейчас эти вещицы, за исключением толстовской «Аэлиты», почти забыты – они оказались сиюминутными, но они звали в будущее. Представьте себе постреволюционную разруху с её оглушающей бедностью – и на этом фоне разворачивалась мысль о блистающем Послезавтра.

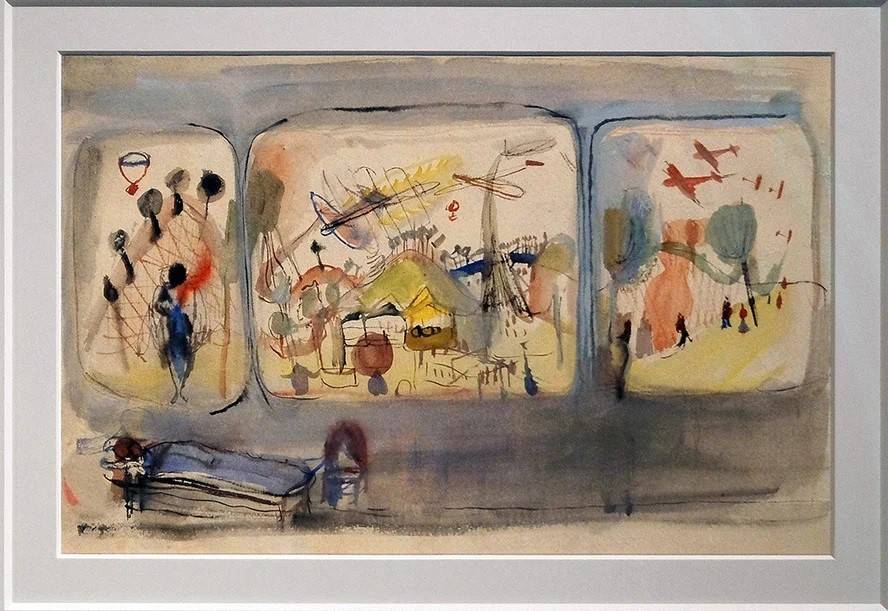

Контрастом (хотя, контрастом ли?) смотрится рисунок «Снится сон» (1920-е гг). Солнечная реальность, волшебный город и – силуэты аэропланов. Лабас признавался: «Я часто видел самые неожиданные и фантастические сны». Подобна сновидению и картина «В полёте» (1935) – мы наблюдаем землю с высоты, а рядом – крылья самолётов и одинокий парашютист. Не было популярнее спорта, чем парашютный, а вся молодёжь Страны Советов соревновалась в прыжках. Это смотрелось великолепно – белые чашечки парашютов раскрывались над городом, как сказочные цветы.

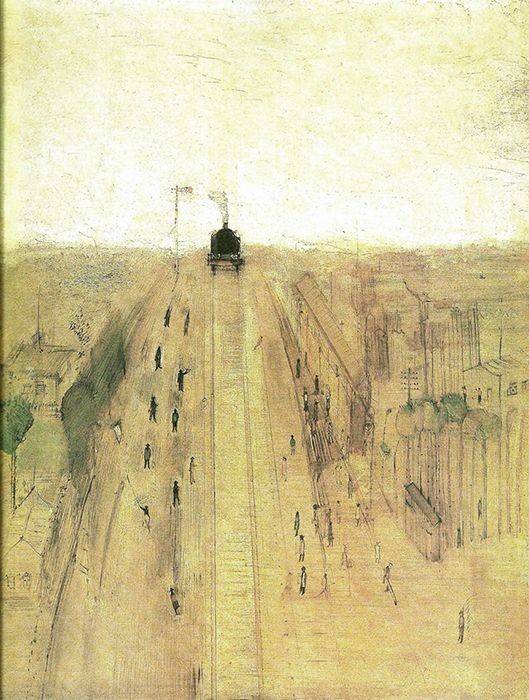

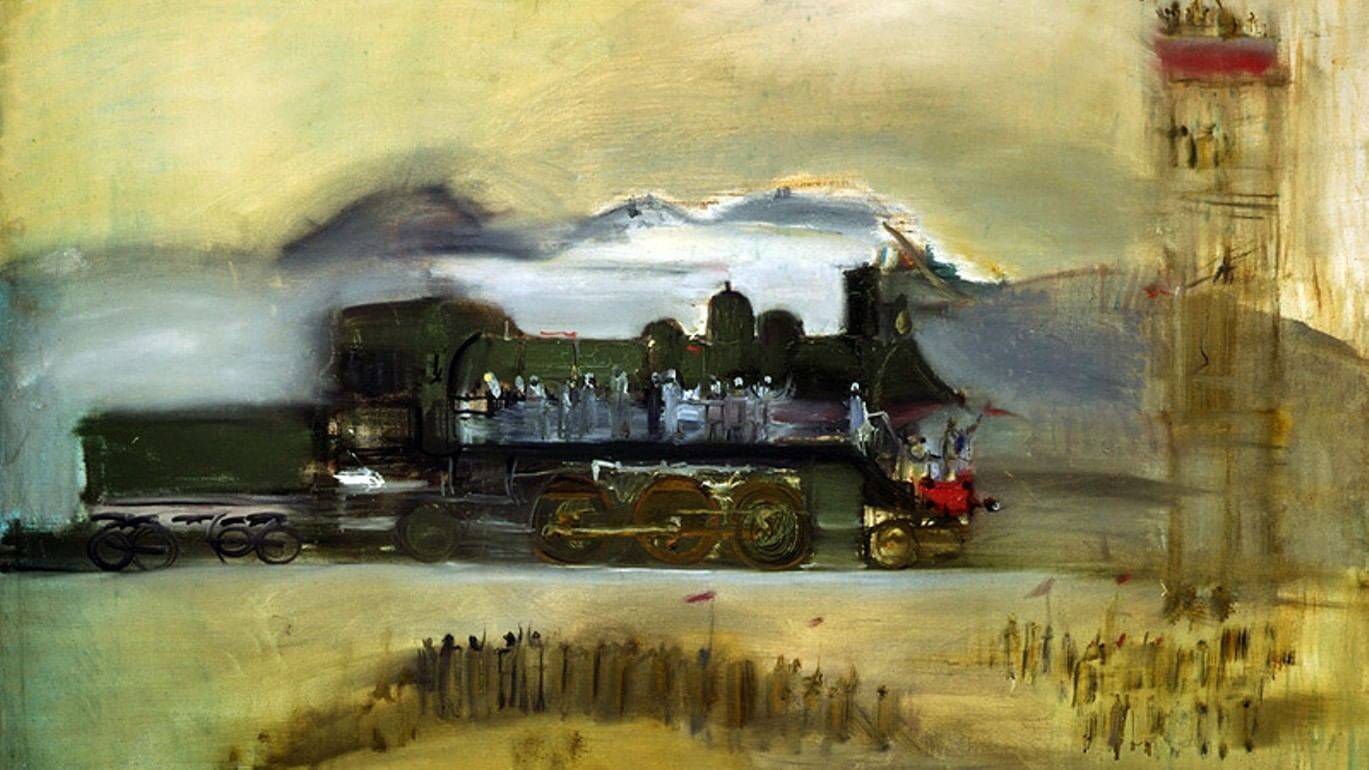

Привлекают Лабаса и поезда. Вот - «Поезд из Москвы» (1928) - резво мчащийся на нас локомотив. Изумительно поданная динамика – Лабас, как мало кто умел изображать быстроту и ярость ветра. «Я пробовал передать движение до предельной скорости. Я смотрел на мчащийся поезд, писал его, наблюдал с едущего поезда, как меняется пейзаж, как первый план делался менее четким в цвете. Наоборот, второй и последний казались наиболее подвижными. Я писал быстро проезжающий автомобиль, самолет на близком расстоянии. Этот ритм мало изучен, но он есть всюду в природе, и мне хотелось понять его», - объяснял художник. Невероятно хорош «Первый паровоз на Турксибе» (1931) – мощь первого в мире пролетарского государства. Паровоз мчится мимо ликующих масс – туда, в прекрасное далёко. Турксиб - железная дорога из Сибири в Среднюю Азию, построенная в кратчайшие сроки, всего за три года - в 1927—1930 годах. О той дороге рапортовали рабкоры, поэты сочиняли стихи, а живописцы устремлялись в творческие командировки. Лабас – один из них.

Советские художники были обязаны отражать развитие общества, в том числе, индустриальное. Лабас часто выезжал на объекты, и не только на Турксиб, ставший тогда романтической стройкой №1 в СССР. Вот «Уральский металлургический завод» (1925) – производственное помещение, рабочие, свет. Сюжет – прост, но исполнение нереалистично. Лабас всё и вся видел под своим углом.

В 1930-х он сделался ещё и театральным декоратором, оформляя спектакли в Театре Революции, Театре имени В.Ф. Комиссаржевской и Государственном Еврейском Театре (ГОСЕТ). Кроме того, он создавал панорамы и диорамы для советских павильонов на международных выставках 1937 и 1939 годов. В ряде искусствоведческих статей вещается, что в середине 1930-х Лабаса обвинили в формализме и, что называется, перекрыли кислород. Однако сам факт оформления павильонов для престижнейших мероприятий говорит ровно об обратном. Поругать могли за излишнюю романтизацию бытия, но мастеру не связали руки и уж, тем паче, не репрессировали.

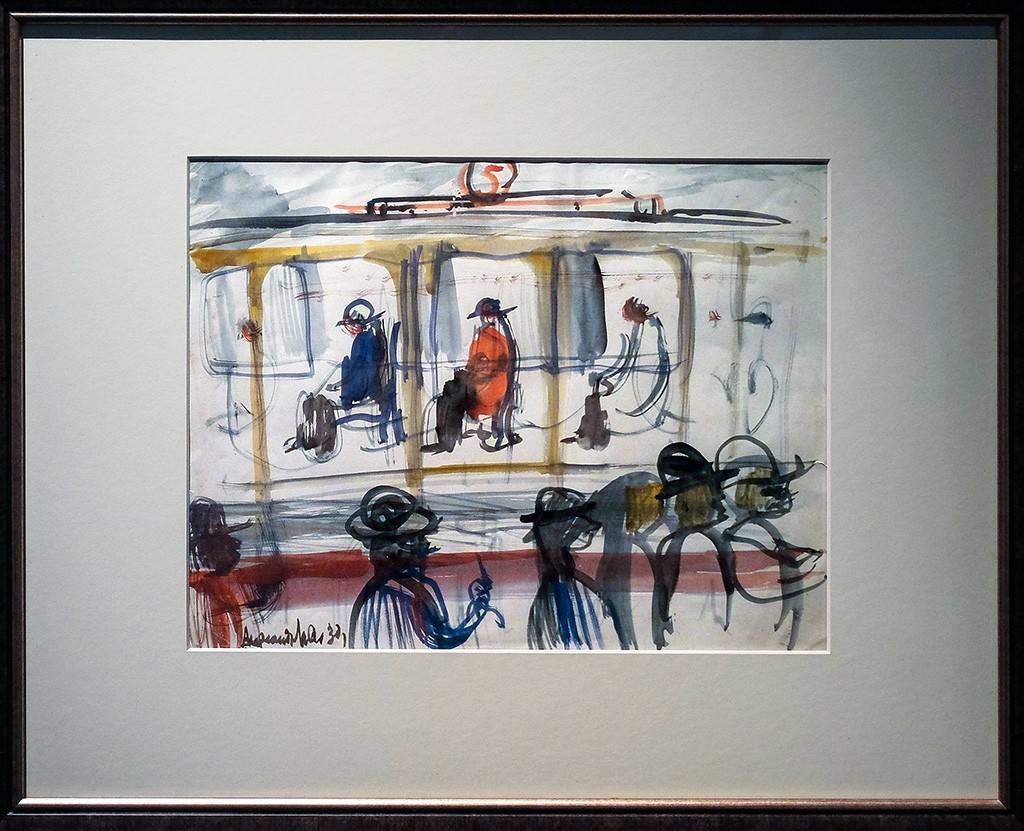

В 1930-х в его творчестве появляется Москва, ставшая к тому времени одной из крупнейших европейских столиц. «Я с самого начала был увлечен современным городом и жаждал передать его жизнь», - констатировал живописец, - Если взглянуть на московские улицы летом, на шумные толпы людей в ярких цветных платьях и костюмах из совершенно новых материалов на фоне мчащихся лавиной цветных машин, среди зелени домов, электричества - все это создает совсем новый характер и колорит. Импрессионисты великолепны в своем высоком искусстве городского пейзажа, но этого они не могли увидеть». Собственно, французские импрессионисты всего лишь останавливали мгновение, как это делают фотографы.

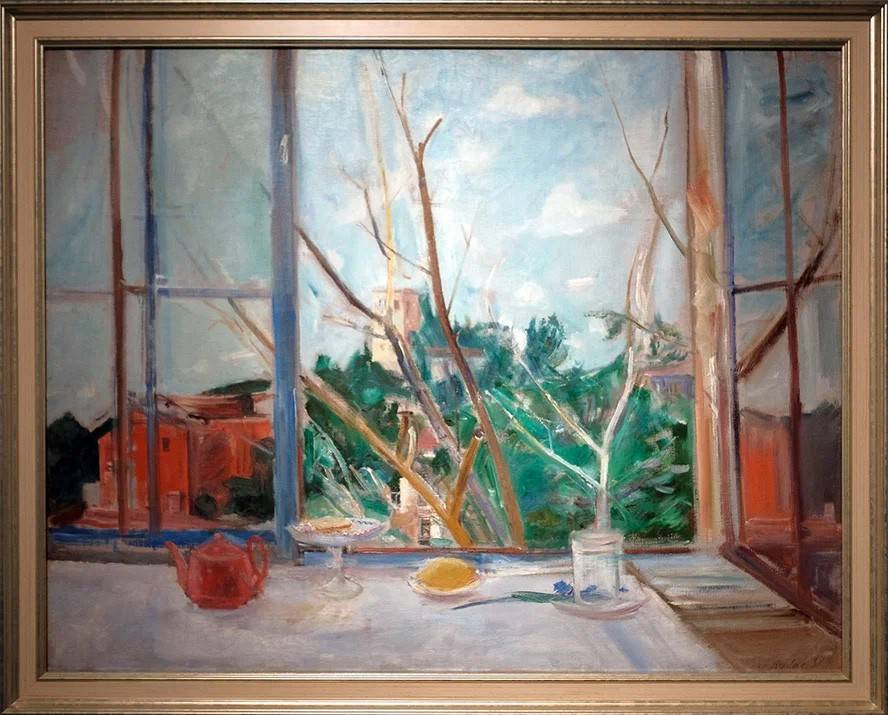

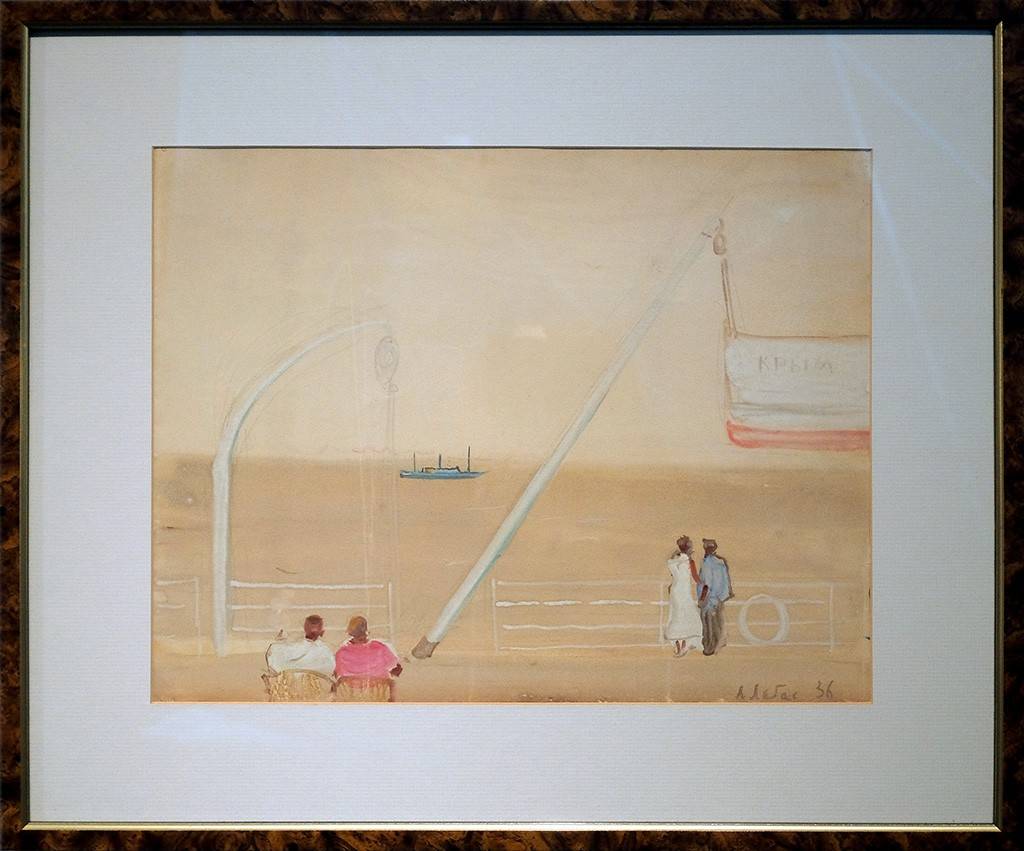

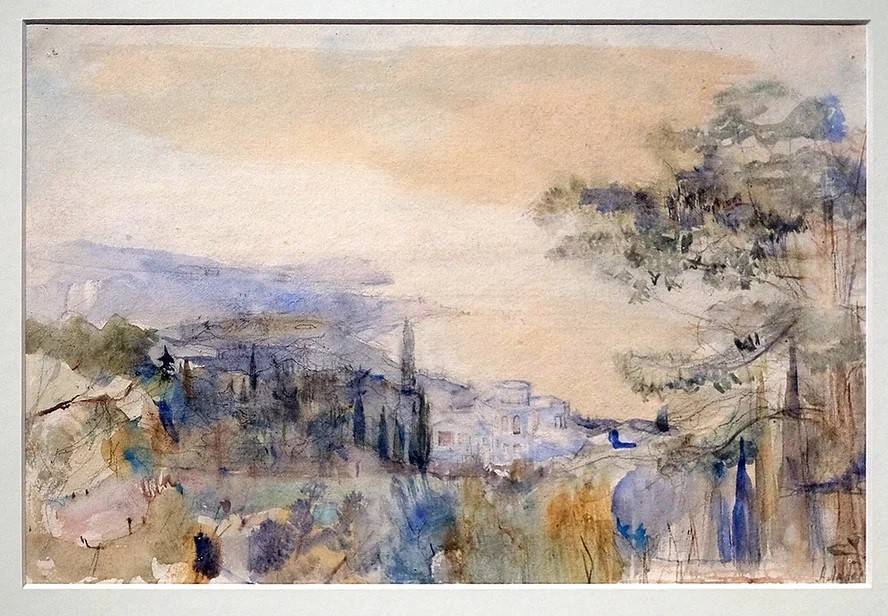

«Москва. Пассажиры» (1933) – несколькими штрихами, изящно изображён трамвай. «Дом на Мясницкой улице» (1934) – окна, балконы, люди – везде своя атмосфера. «Москва» (1937) – движение и толпы. Москва – фешенебельный центр с автомобилями и общественным транспортом, новыми домами и нарядными гражданами. «Весна в Москве» (1937) – распахнутое окно, зелень, дома, обновление природы и тёплый воздух. Лабас диковинным образом умел живописать небо и пространство. Тому пример – серия «Крым-Одесса-Батуми» (1936). Самолёты над морем, набережные, отдыхающие на палубе, огни, чайки.

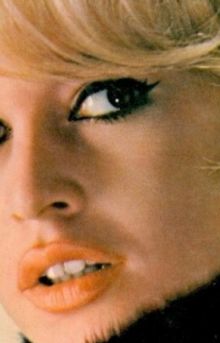

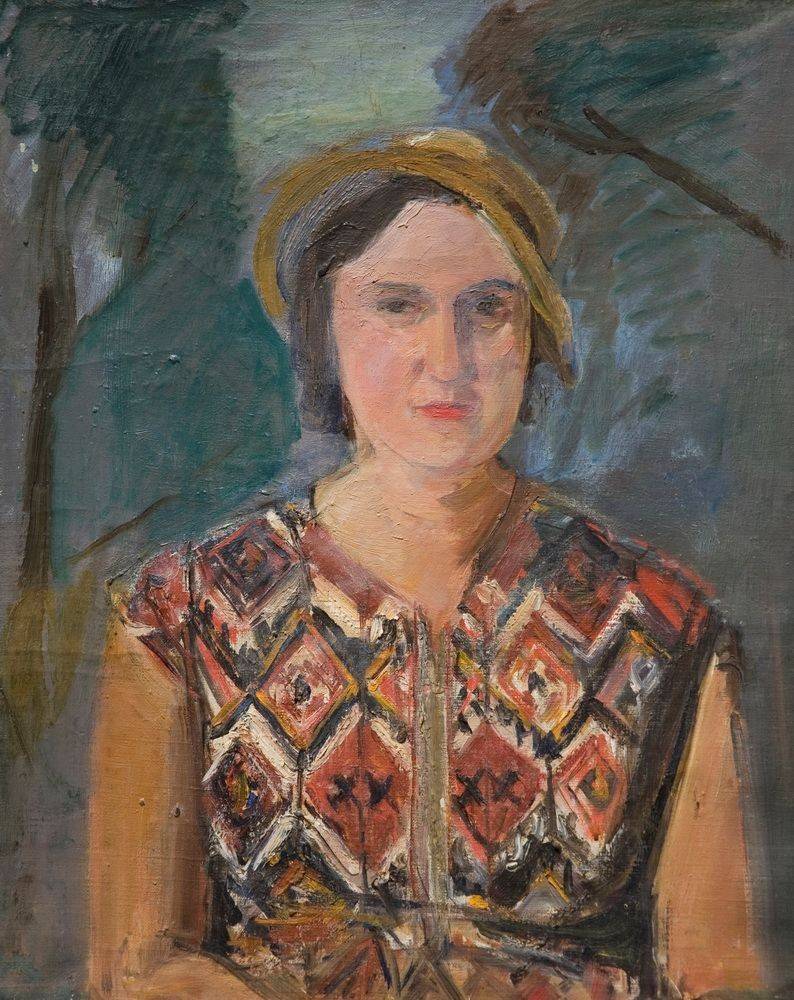

Теперь – о любви. Александр Лабас женился аж три раза - в богемной среде это слыло нормой - и лишь последняя из жён сделалась подлинной музой. То была немецкая художница Леони Нойман, выпускница знаменитого «Баухауса» и ученица Василия Кандинского (русский авангардист блестяще преподавал в Германии!). Лабас и Леони встретились в Крыму и с тех пор не расставались. Не так, чтобы очень хорошенькая, но привлекательная, упитанная, модно одетая женщина, она была не чужда уюта, несмотря на энергичную и необузданную натуру. К слову, и для Нойман это был не первый брак – дама оказалась свободных нравов, чересчур эмансипированная.

Лабас прожил долгую жизнь, постоянно восхищаясь новинками своего века. В его мемуарах есть и такие строки: «Мне хотелось бы дожить до 2000 года, но, конечно, со способностью видеть, чувствовать, переживать, что уже очень трудно, почти невозможно, - но мне хотелось бы помечтать прожить весь XX век целиком, самый удивительный век, век потрясающих открытий, революций в жизни, науке, технике, искусстве. И все это было у меня на глазах. Все было реальным переживанием и во многом с моим непосредственным участием». К сожалению, он скончался в 1983 году. Леони пережила его на тринадцать лет. Но романтика жива, хотя дирижабли остались в далёком прошлом.

двойной клик - редактировать галерею