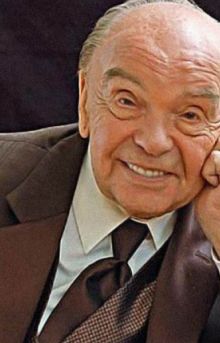

Голос его – стоического отчаяния, онтологического сопротивления онтологическому же кошмару бытия; голос сильный, лишённый какой бы то ни было аффектации, скорее констатация трагедии, нежели она сама:

Белая лошадь бредёт без упряжки.

Белая лошадь, куда ты бредёшь?

Солнце сияет. Платки и рубашки

Треплет в саду предвесенняя дрожь…

Я, что когда-то с Россией простился

(Ночью навстречу полярной заре),

Не оглянулся, не перекрестился

И не заметил, как вдруг очутился

В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы… Но я не скучаю.

Жизнь потерял, а покой берегу.

Письма от мёртвых друзей получаю

И, прочитав, с облегчением жгу

На голубом предвесеннем снегу.

Боль и соль эмиграции – нищей, неустроенной, боль, рождающая шедевры: таинственные, как взгляд в запределье, и, хоть запределье Иванова – холод миллионолетий, в нём отражены и стоицизм, когда надо жить, несмотря на постоянное отчаяние, и… нечто столь сложное, что ощущается оно только уровнем сердечной тайны:

Хорошо, что нет Царя.

Хорошо, что нет России.

Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,

Только звезды ледяные,

Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,

Хорошо — что ничего,

Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может

И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет

И не надо помогать.

Не надо помогать – безнадёжность, возведённая куб, но корень квадратный из области бытия выведен чётко.

Мало слов.

Тот минимум, что гарантирует величие смысла.

Благородно бедный словарь – любая избыточность, как жир души.

Не говоря – поэзии.

Простота рифм – скорее грациозное изящество оных: зачем загромождать стихи вычурными, составными, сложными?

Ведь – вывод из жизни таков:

Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,

А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,

А в пепел, что остался от сожженья.

Вместе с Ходасевичем ближе других подошёл к понятию «совершенство»: поскольку его не определить, то и невозможным кажется, достичь оного.

Зеркальность строк мерцает потусторонним, и шевелящийся пепел завораживает, как пред тобой разыгранная сложнейшая драма.

Драма-яма – из которой выводят стихи.

Никуда не выведут, победа их над смертью – иллюзия, смерть никуда не делась, вечно вовсю работает косой.

И нищета пищит, как крыса, которой придавали хвост.

Мизантропия проступает поэтическим совершенством:

А люди? Ну на что мне люди?

Идет мужик, ведет быка.

Сидит торговка: ноги, груди,

Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она природа —

То дождь и холод, то жара.

Тоска в любое время года,

Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлеченья:

Страх бедности, любви мученья,

Искусства сладкий леденец,

Самоубийство, наконец.

Иезуитская ирония финала…

Стихи Г. Иванова запоминаются чуть ли не с одного прочтения: сами мёдом ложатся в ячейки памяти, ведь, несмотря на скорбь содержания, меда много в блеске строк, в ажурном их, серебряном плетении…

В необыкновенной музыке…

Иванов, проживший туго, трудно, болью и солью переживавший эмиграцию, не столь уж много и публиковавшийся, познавший проклятое нищебродство, не получавший никаких премий, не имевший денежной поддержки (сколько же сейчас покупается регалий и прочих литудовольствий за деньги!) – прожёгся подлинностью величия в классики.

Ни у кого, кто ещё способен слышать слово, не остаётся сомнений.