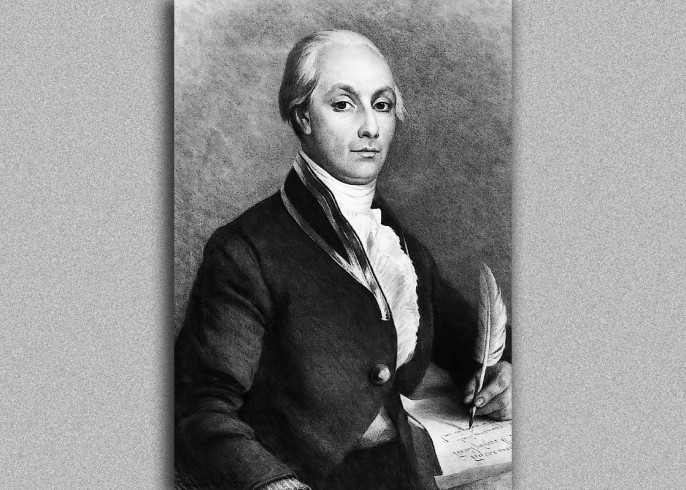

В отечественной истории это единственный случай, когда человек официально был приговорён к смертной казни за написанную и изданную им книгу, — что говорит о многом. Не только о самой книге и об авторе её, но и о стране, в которой это происходило — тем более, уже утверждённый институтами власти смертный приговор всё-таки в итоге был отменён императрицей Екатериной II — той самой, которая, по свидетельству её кабинет-секретаря, сенатора и тайного советника А.В. Храповицкого, помимо прочих своих государственных и негосударственных дел, изучала текст «Путешествия из Петербурга в Москву» в течение минимум двух месяцев (сохранился экземпляр издания с её личными пометками) и вынесла следующий вердикт: «Он (Радищев. — Г.С.) бунтовщик, хуже Пугачёва». Вождя крестьянской войны, потрясшей при «милостивой матушке Екатерине» всю Российскую империю, как известно, публично казнили (отрубили голову и четвертовали) на Болотной площади в Москве пятнадцатью годами ранее, так что подобный вердикт из уст императрицы (причём безотносительно к достоверности в данном случае «Памятных записок…» Храповицкого) тем более показателен. Так сказать, обозначает реальный масштаб события для его современников и свидетелей.

Ведь шёл 1790-й год, и на момент выхода в свет этой книги «старый порядок» начал трещать и рушиться по всему миру: не только в Северной Америке, где поселенцы британских колоний силой добились независимости от лондонской короны, но и во Франции, где вовсю разгоралась революция, впоследствии признанная Великой. А ранее пережившие революции Нидерланды и Англия по уровню своего развития и влияния были в безусловных мировых лидерах середины XVIII века. Самодержица всероссийская убедилась, что со страниц книги Радищева изливается «яд француской», «сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением», а «француская революция ево решила себя определить в России первым подвизателем». Те идеи Просвещения, которым сама Екатерина Алексеевна (урождённая принцесса Ангальт-Цербстская София Августа Фредерика) благоволила ранее — как в переписке с Вольтером и другими философами-«энциклопедистами», так и в «Наказе «Комиссии о составлении проекта нового Уложения» — не только следуя «духу времени», но также надеясь обрести в них дополнительную идейную (разумную, рациональную) — в противовес династическим правам — опору своему трону, — ведут к отрицанию необходимости самодержавной власти вообще, бунт «низов» находит понимание, оправдание и поддержку в «верхах», — при всей вроде бы вторичности и половинчатости такого понимания, оправдания и поддержки в конкретном феномене Радищева (у Екатерины: «особое умствование, взятое однако из разных полумудрецов сего века...»).

Вроде бы — потому что, отправляясь вместо эшафота в сибирскую ссылку, лишённый всех прав состояния Радищев написал строки, подтверждающие полную осознанность сделанного им выбора и совершённого поступка:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?

Я тот же, что и был и буду весь мой век.

Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Дорогу проложить, где не бывало следу,

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,

Чувствительным сердцам и истине я в страх

В острог Илимский еду.

Вряд ли императрица прозревала через это сочинение начальника санкт-петербургской таможни, коллежского асессора Александра Николаевича Радищева грядущую революцию 1917 года, до которой было ещё больше столетия, или хотя бы мятеж декабристов, случившийся через 35 лет, при переходе царствования от одного её внука, Александра I, к другому, Николаю I, но образы Кромвеля, Франклина и Мирабо в сознании Екатерины II при этом точно присутствовали. И если вспомнить известную ленинскую фразу об истоках русской революции: «декабристы разбудили Герцена», — и так далее, то Радищев, с его «Путешествием…», точно был одним из тех, кто разбудил декабристов. Даже не только декабристов и не столько декабристов.

Известно, что Пушкин в одном из черновиков своего «Памятника…», датированном августом 1836 года, написал: «Что вслед Радищеву восславил я свободу…», — вместо окончательного варианта: «Что в мой жестокий век восславил я свободу…» Это было написано уже после пушкинского очерка, подготовленного для «Современника», по отношению к Радищеву весьма критичного, но всё равно не пропущенного цензурой — возможно, из-за эпиграфа Карамзина (на французском, якобы от 1819 года, то есть до казни декабристов): «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения», . Точно так же Пушкин писал своё «Путешествие из Москвы в Петербург» — вроде бы как антитезу радищевскому «Путешествию…», но хотя бы таким образом пытаясь «легализовать», восстановить в праве на существование это запрещённое в царской России практически до 1917 года (уничтоженный тираж издания 1872 года и «суворинское» издание 1890 года в ста подарочных экземплярах — тому свидетельство) произведение. Так что отношение Пушкина к Радищеву (а тем более — к исторической «связке» Пугачёв—Радищев) точнее всего охарактеризовать как глубокий интерес, но считать его однозначно позитивным или однозначно негативным было бы серьёзным отступлением от реальности.

Собственно, и Павел I, после своего восшествия на престол быстро вернувший «первого революционера России» из илимской ссылки, и Александр I, привлекший его к работе над проектами конституционной реформы, тем самым по умолчанию признали за автором «Путешествия…» некую правду — которая вновь проявилась в предложениях Радищева по переустройству России после 1801 года, — предложениях, далеко выходивших за границы тех изменений, которые тогда готовы были обсуждать — даже в кругу «своих» — власти Российской империи и тем более — на которые они пошли только в 1861 году с реформами Александра II, уже правнука Екатерины Великой. Речь здесь не о том, что воззрения Радищева настолько опережали, обгоняли его время или, напротив, что в Российской империи настолько отставали от требований времени и вплоть до катастрофы тянули с их исполнением — речь прежде всего о том, что такова русская цивилизация в целом — не случайно наша страна в Китае носит имя «Э го» (Государство неожиданностей [затягивания и мгновенных перемен]). И Радищев, можно сказать, выступает одним из самых «химически чистых» представителей одной из составляющих этой цивилизационной особенности: неожиданности и, соответственно, непредсказуемости, которая (а не что-либо иное) так удивляла Пушкина и разгневала Екатерину II. Даже оставляя в стороне известные моменты биографии Радищева (учёба в Лейпцигском университете по направлению государства, активная, на протяжении почти двух десятилетий до ареста и ссылки, публичная литературно-издательская деятельность, в которой «Путешествие…» было только верхушкой айсберга, причастность к масонскому «братству» и т.д.), непреложным остаётся тот факт, что образ императорской России, и российского государства вообще, созданный Радищевым: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», — на основе образа мифологического пса Цербера из поэмы любимого им Василия Тредиаковского «Телемахида» стал «несущим архетипом» для отечественной политической оппозиции (контрэлиты) всех времён и идентификаций (у Пушкина: «Так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат…»). Архетипом, особо востребованным как раз во «время перемен». С этой точки зрения показательно, что пик признания Радищева (с изданием полного академического собрания его сочинений в трёх томах в 1938-1954 гг.) пришёлся на эпоху сталинского взлёта русской цивилизации и Русского государства, когда все мечты автора «Путешествия из Петербурга в Москву» наконец-то были воплощены в общественно-политической реальности — пусть даже, по чьему-то мнению, чересчур кружным путём и непомерно дорогой ценой.