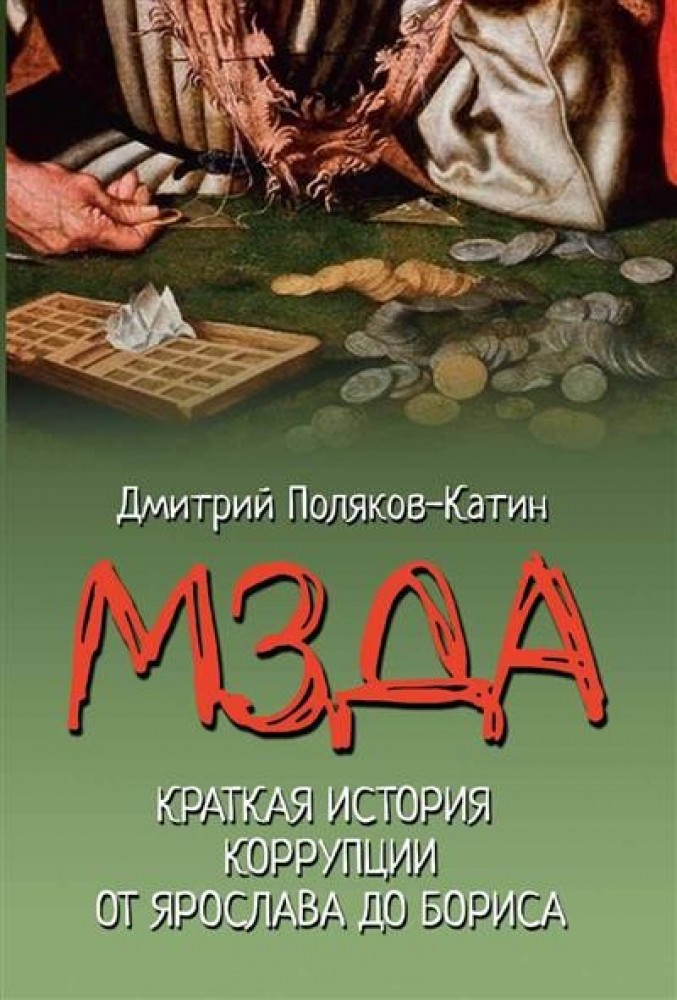

Поляков-Катин Дмитрий. Мзда. Краткая история коррупции от Ярослава до Бориса. — М.: Вече, 2025. — 352 с.

Можно спорить о том, насколько неотъемлемым элементом феномена власти в человеческом обществе является феномен коррупции, но их тесная связь, гениально выраженная Гоголем в знаменитой реплике из «Ревизора»: «Не по чину берёшь!», — сомнению не подлежит. Применительно к нашей стране эта связь по ряду причин, о которых — ниже, обрела статус общепризнанного культурно-исторического мифа, о чём непрямо, но вполне явственно свидетельствует уже подзаголовок этой книги, сформулированный таким образом, будто бы речь идёт не о коррупции в России (выделено мной. — Г.С.), от Ярослава Мудрого до Бориса Ельцина, но о коррупции вообще, — то есть надо понимать по умолчанию, таковая нигде больше в мире, кроме нашей страны, не встречается? Хотя в предисловии автор прямо указывает: «Не надо думать, будто коррупция является, как предпочитают выражаться некоторые публицисты, «родовым пятном» именно России (возможно, здесь уместнее было бы сказать: «только России»? — Г.С.)», — приводя тому необходимые и достаточные доказательства, но в отечественном сознании этот феномен всё равно воспринимается как зло, как нечто, не имеющее права быть, а вот на Западе (или, по весьма распространённому у нас не так давно выражению, «в цивилизованном мире») многие проявления коррупции признаются под названием «лоббизма» и под другими вполне легальными, поскольку «упорядоченными», именами. У нас же, как отмечалось ещё «Повестью временных лет», «Земля велика и обильна, а порядка в ней нет», потому все и «не по чину берут».

Дмитрию Николаевичу Полякову-Катину, автору известной трилогии «Берлинская жара»—«Цепная реакция»—«Эпицентр», посвящённой атомному проекту Третьего рейха, взявшемуся в своей новой книге описать почти тысячелетнюю историю коррупции в России, неизбежно приходится связывать её с именами людей, которые правили нашей страной (сорок очерков, причём с эпохи Петра I хронологически непрерывных, — это серьёзно), фактически создаёт свою версию отечественной истории, в которой явно проступают общие черты и с сатирической поэмой А.К. Толстого «История Государства Российского», и с «Историей города Глупова» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Только жанр его работы — вовсе не сатира как таковая, а фактически исследование феномена коррупции как «недокументированных возможностей» феномена власти. Здесь как нельзя более к месту приходятся и вошедшие в историю слова императрицы Екатерины II: «Меня обворовывают точно так же, как и других. Но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», и обращённые к своему сыну, будущему Александру II, сетования императора Николая I: «В России, Сашка, не воруют, пожалуй, только два человека. Это ты и я». Но, видимо, лишь потому, что самодержцам красть им было не у кого и незачем — всё в Российской империи и так, по большому счёту, находилось в их собственности, а то, что не находилось — могло быть изъято по монаршей воле, оформленной при помощи закона. То есть в их отношении речь о коррупции вообще не шла и идти не могла. Кстати, князь П.А. Вяземский, знакомый, кажется, со всеми знаменитыми современниками, включая Пушкина, в своих «Записных книжках» утверждал: «Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: "Что делается в России?", то пришлось бы сказать: "Крадут"!» Остальное — не так важно?

Автор отстаивает точку зрения, согласно которой важен не столько объём коррупционных злоупотреблений, сколько неотвратимость справедливого наказания за них. При этом он отмечает: «Как-то так повелось, что те правители, которые сквозь пальцы смотрели на коррупцию и потворствовали процветанию фаворитизма, остались в истории привлекательными во всех отношениях персонажами, как например Екатерина Великая или Александр I. А те, что давали крепкий, болезненный отпор лихоимству, выкрашены всеми оттенками чёрного: Иван Грозный, Петр I, Павел, Александр III и вот Николай I», который… «начал холодное, жёсткое, системное искоренение этой напасти, подведя под неё свод законодательных норм, от которых впоследствии никто уже не мог отмахнуться. И в этом его непреходящая заслуга перед Россией...»

А начало отечественной коррупции возводится автором ни много ни мало — к князю Ярославу Мудрому, который ввёл «кормление, ничем существенно не отличающееся от мздоимства, в ранг государственной политики, на долгие годы — если не навсегда, — сделав его своеобразной частью общественного уклада…» «Ярослав распахнул официальные ворота мздоимству на Руси, и в том нет его персональной вины, ибо князь действовал в категориях времени, когда нравы только лишь обретали видимость правовых норм, и узаконивал он то, что сплелось уже в прочный клубок взаимоотношений в русском обществе, распутывать который с переменным успехом предстояло его последователям…»

От избранной точки зрения Д. Поляков—Катин слегка отступает только в случае московского князя Ивана Калиты, чья судьба, по его мнению, — «удивительная история того, как прижимистость хозяина, стремление к укреплению своей семьи и приумножению своего богатства любыми средствами сыграли неожиданно положительную роль в собирании земель русских под знаменем Москвы…» Альтернативная точка зрения, согласно которой важен не столько объём коррупционных злоупотреблений при той или иной власти, сколько общий уровень развития при ней государства и общества, рост их благосостояния, фактически отрицается. Принцип социальной справедливости в целом явно котируется здесь выше принципа прогресса, развития. При этом автор ставит точку (вернее, многоточие) на конце ХХ века, хотя феномен коррупции никуда не исчез и после «всенародноизбранного» Б.Н. Ельцина — «посадки» высокопоставленных государственных чиновников за взятки и нецелевое расходование бюджетных средств имели место быть и при Путине, и при Медведеве и вновь при Путине, не прекращаясь даже в условиях СВО, что фиксируют сообщения об уголовных делах, возбуждённых по обвинениям в коррупции против высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ с «большими звёздами», вплоть до уровня замминистра. Впрочем, здесь стоит привести авторскую цитату: «За пределами нашего повествования остались события, связанные с периодом после Бориса Ельцина, — по той причине, что в формате нашего курса осмысливается то, что уже стало историей, то есть получило своё естественное завершение. Эпоха Владимира Владимировича продолжается, и мы не можем знать, насколько эффектно и эффективно он прищемит хвост современному лихоимству. Сломать коррупционный консенсус элит — дело не одного года и даже не одного десятилетия. Но многое уже делается прямо на наших глазах...»