Наши семидесятые годы, которые ещё и ведать не ведали, что они будут именоваться "застоем", — в почтовом ящике журнал "Вокруг света" (1972, № 5) с началом "Неукротимой планеты" Гарри Гаррисона (перевод с английского Льва Жданова, но кому тогда это было интересно?). Вроде бы далёкое будущее человечества, в котором межзвёздные перелёты стали такой же обыденностью, как рейсовый автобус из районного центра, но нет ничего от не так давно обещанного партией и правительством коммунизма. Вообще ничего. Теперь даже недоумеваешь, как подобная публикация — хотя произведения этого автора к тому времени уже активно печатали года четыре, не меньше, — могла появиться в журнале, выходящем под эгидой ЦК ВЛКСМ в издательстве "Молодая гвардия" более чем двухмиллионным тиражом?

Американцы уже "первыми успешно высадились на Луне" и сделали это неоднократно? Президент США Никсон встречается с лидером СССР Брежневым в Москве? Политика разрядки и мирного сосуществования двух различных общественно-политических систем "начинает свой разбег"? Сообщества разумных существ (или разумные сообщества неразумных существ) всегда могут по-хорошему договориться между собой и добросовестно исполнять взаимовыгодные договоры, а не вести бесконечную войну на уничтожение, не так ли? Рассказ "Последнее сражение" уже был написан, до очередного "давайте просто воевать" (как сказал Борис Джонсон в бытность его премьер-министром Великобритании, 2022) оставалось ещё около полувека…

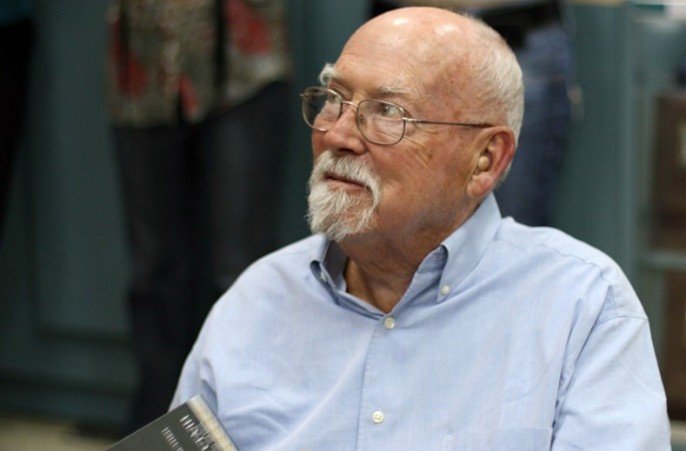

Нынешний юбилей известного американского (всё-таки американского, хотя бóльшую часть своей долгой жизни он провёл вне пределов США) писателя-фантаста даёт повод поговорить не только о нём и его творчестве, но также о феномене научно-фантастической (и "просто" фантастической) литературы вообще плюс об американской фантастике в контексте американской культуры. В каком-то отношении Гарри Гаррисон (Генри Максвелл Демпси) являлся тем исключением из правил, которое само это правило подтверждает. "99% всех известных фантастов… пишут даже не дерьмо — хуже дерьма!", — а ведь правилу, для того чтобы признаваться и считаться правилом, достаточно быть действительным в 50% + 1 случае, даже две трети — это уже не простое, а квалифицированное большинство. 99% — большинство уже абсолютное, откуда следует, что сам писатель относил себя даже не к квалифицированному, а к сверхквалифицированному абсолютному меньшинству своих собратьев по перу, хотя и сам, по распространённому среди читателей (не только русскоязычных) мнению, тоже "зачастую писал ниже уровня собственного таланта". Вопрос: по каким точкам нужно проводить линию такого уровня? По "вершинам" или по некоей "медиане" из пяти десятков романов и повестей и трёх сотен рассказов, написанных этим автором?

Проблема в том, что понятие "вершин" в научной фантастике вообще весьма условно. Прежде всего — из-за того, что этот жанр литературы и, соответственно, его хронотоп — не вполне искусство, в нём главная роль отводится не художественным образам и их системам, а моделям, которые подвергаются, можно сказать, принудительной эстетизации вместе с нереальным пространством-временем, в которое они помещаются. То, что научная фантастика тесно связана с наукой как "системой объективных знаний о природе, человеке и обществе" и ориентирована на неё, подтверждается тем бесспорным обстоятельством, что этот жанр получал наибольшее развитие там и тогда, где и когда получала наибольшее развитие наука. И раз уж США в ходе и по итогам Второй мировой войны (начавшейся по факту гораздо раньше официальной даты 1 сентября 1939 года) адсорбировали цвет всей мировой (тогда — преимущественно европейской) науки, то взлёт американской научной фантастики с десятками "имён первой величины" как раз в этот период выглядит естественным и неизбежным — как и закрепление Соединённых Штатов в роли "глобального лидера" человеческой цивилизации второй половины ХХ — начала XXI века. Фантастика же выступает в качестве комплекса ещё нереализованных возможностей, вытекающего из этой системы объективных знаний.

В американском случае ситуация усложнялась ещё и тем обстоятельством, что в этом "плавильном тигле" изначально не было достаточной объёмной и массовой доли фольклора, который так и не "добрался" вследствие смешения этнических процессов коренного населения территории США (различных племён американских индейцев), европейских переселенцев, африканских рабов, а затем ещё метисизированных "латиносов" Центральной и Южной Америки. Поэтому фольклорное пространство Соединённых Штатов заполнили соответствующие гибридные персонажи типа Микки Мауса, Дональда Дака, Супермена, Человека-паука и так далее. В полном соответствии с рассказом Корнея Чуковского о ребёнке, которого мать — советский педагог пыталась полностью изолировать от "вредных" народных сказок: "Её маленький мальчик, словно в отместку за то, что у него отняли сказку, стал с утра до ночи предаваться самой буйной фантастике. То выдумает, что к нему в комнату приходил с визитом красный слон, то будто у него есть подруга — медведица Кора; и, пожалуйста, не садитесь на стул рядом с ним, потому что — разве вы не видите? — на этом стуле медведица…" и так далее.

В США подобный эксперимент стал делом большой индустрии: сначала издательской и кинематографической (включая мультипликацию), затем компьютерных игр — и этот процесс, судя по всему, далеко не закончен, он ещё будет продолжаться, формируя "дополненную реальность". Иное дело, что внедряемая таким образом "матрица" социального поведения на всех своих уровнях не имеет достаточно устойчивой архетипической основы, исторического опыта и, при определённого масштаба изменениях социально-культурных условий, вообще начинает "сыпаться", саморазрушаться, что мы также имеем возможность наблюдать в последнее время.

Гарри Гаррисон в своём литературном творчестве пытался по всем доступным направлениям отстоять пафос глобальной научно-технической революции (НТР) как таковой, в том числе не допустить трансформации жанра научной фантастики в жанр "фэнтези", где научные допущения и гипотезы, а также возможные следствия из них уступают место необъясняемым и принципиально необъяснимым чудесам и магии. В этом отношении весьма показательна даже не единственная прижизненная экранизация его прозы (фильм-антиутопия "Зелёный сойлент" 1973 года по роману "Подвиньтесь! Подвиньтесь!" 1967 года), где человечество, успешно исчерпав все ресурсы Земли, занимается самоуничтожением, а рассказ "Улицы Ашкелона" (1962), где миссионер пытается проповедовать учение Христа… инопланетянам.

Тот вариант либерального однополярного высокотехнологичного и бесконфликтного мира будущего на основе американизированной западной цивилизации, в которой "армия — это фашистское государство, которое защищает государство демократическое", со всеми его вероятными достоинствами и недостатками, благополучно скончался с введением внутри США чрезвычайного положения после "терактов" 11 сентября 2001 года, но было время, когда он привлекал множество людей по всему миру, в том числе и в нашей стране, не имевшей ничего против "конвергенции с развитыми цивилизованными странами мира" и ступившей было на этот путь. Литературное творчество Гарри Гаррисона, как и ряда других американских и вообще западных писателей-фантастов с их предлагаемым набором "моделей будущего", сыграло здесь свою, далеко не главную, но всё же важную и заметную роль. Но модели, и даже óбразы — не образá. Как говорится, покойтесь с миром!

И да, в произведениях Гаррисона 60-х–70-х годов, конечно же, присутствует неисчислимое множество примет того времени, для будущего — явных анахронизмов типа бумажных "кредитов", билетов на звездолёты, перфокарт для ЭВМ или общества, построенного из железобетона и нержавеющей стали, а на универсальном языке будущего как дальнем потомке любимого писателем эсперанто можно будет, как представляется, разве что заказывать пиво. Но вряд ли в том британском доме для престарелых, где 15 августа 2012 года одинокий американский писатель-фантаст скончался на 88-м году жизни, подавали пиво.