Пушкинские «Маленькие трагедии» недооценить легко, но вот переоценить – невозможно. «Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина, - замечала Анна Ахматова в заметках о «Каменном госте».- Сложность эта бывает иногда столь велика, что в связи с головокружительным лаконизмом даже как будто затемняет смысл…»

Совсем нетрудно заметить, что интересует Пушкина при их написании и что именно он в них исследует. Его занимает технология развития тех или иных страстей, которые иногда приобретают сочетания самые парадоксальные: скажем, скупость отца, дающая посыл геройству Альбера, проявленного им на поединке.

Но кроме того, мы находим в тексте пушкинских пьес несколько основополагающих понятий, в лаконичной форме, но с исчерпывающей полнотой отмечающих то, что уже в наши дни стало основой жизни современного общества. В «Скупом рыцаре» – это самоутверждение посредством не доблести и не ума, а денег, стремление при помощи их закрепить свою власть над миром с целью дальнейшего им управления. В «Моцарте и Сальери» – создание упорядоченного, отмеченного механистическими параметрами искусства, сущность которого определяется его полезностью или не полезностью. В «Каменном госте» – безудержное стремление наслаждения жизнью любой ценой, невзирая на ее скоротечность. В «Пире во время чумы» – игнорирование факта смерти и следующей за ней вечности – со схожей целью.

Вседозволенность – едва ли не самое главное слагаемое, объединяющее все перечисленные компоненты. Намёк на неё, есть, как мне кажется, в прямо не соотносящемся с обозначенным аспектом «Скупом рыцаре», а именно - в дилемме, вставшей перед жаждущим жизненных удовольствий Альбером, которому в их осуществлении мешает физическое, так сказать, присутствие в мире отца. Но там этот герой, несмотря даже на финальную сцену, испытывает весьма ощутимые колебания между аморальными жизненными потребностями и моральным долгом, усугубляемых религиозными соображениями. Правда, отвергнув яд аптекаря, рекомендованным ему Соломоном, он не находит силы отвергнуть смежное еврейское искушение в виде звонкой наличности; да и в целях реализации первого использует далее шпагу – способ менее подлый, но не многим отличающийся от первого в свете морали. Думается, перед героем следующей пьесы Дон Гуаном с присущим ему желанием немедленной реализации своих хотений, ввиду импульсивности не регулируемых ни рефлексией, ни какими бы то ни было нравственно-моральными тормозами, в разрешении подобной ситуации не возникло бы уже никаких вопросов. Всего ужасней то, что этот демонический аморализм пленяет, подчиняет и втягивает в других людей, в особенности, конечно, падких на подобные вещи женщин: мы можем видеть, до какой степени им заражена Лаура, мы можем наблюдать, как под его обаяние подпадает неприступная и богобоязненная Дона Анна. А из реплик Лепорелло узнаем и о других случаях в этом же роде. Кстати, и сам Лепорелло не остается им незатронутым.

Здесь уместно вспомнить о небесных ориентирах, превратно и искаженно воспринимаемыми всеми без исключениями героями. Ими, в определенной степени, затронут даже ни разу не упоминающий о них прямо Дон Гуан. Зато разрыв между земными мотивировками и небесным идеалом составляет главную суть размышлений характера Сальери, и он, в отличие от других, постоянно высказывает эти недоумения вслух, причем адресуя их непосредственно небу, т.е. – Богу. И высказывает весьма, я бы сказал, радикально.

Грешник, конечно, грешит, но он знает, что в жизни по Богу так быть не должно. Мнящий себя праведным куда более самоуверен: он мнит, что знает, как и чему должно быть. Сальери – из вторых. Это качество роднит его со старым бароном из «Скупого рыцаря»: и тот, и другой отмечены стремлением к строгой, едва ли не демиургического свойства упорядоченности, раз и навсегда вылепленной по меркам свойств собственного сознания, и абсолютного недопущения в эту упорядоченность ни малейшего фактора случайности. Эти внутренние слепки проецируются на живую жизнь, неподвластную схемам.

Разительно, между прочим, сходство их главных монологов.

Барон

Мне разве даром это все досталось,

Или шутя, как игроку, который

Гремит костьми да груды загребает.

Кто знает, сколько горьких воздержаний,

Обузданных страстей, тяжелых дум

Дневных забот, ночей бессонных мне

Все это стоило? Иль скажет сын,

Что сердце у меня обросло мохом,

Что я не знал желаний, что меня

И совесть никогда не грызла, совесть,

Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,

Незванный гость, докучный собеседник,

Заимодавец грубый, эта ведьма,

От коей меркнет месяц и могилы

Смущаются и мертвых высылают?…

Сравним этот монолог с выдержками из двух монологов Сальери:

Отверг я рано праздные забавы;

Науки, чуждые музыке, были

Постылы мне; угрюмо и надменно

От них отрекся я и предался

Одной музыке. Труден первый шаг

И скучен первый путь. Преодолел

Я ранние невзгоды. Ремесло

Поставил я подножием искусству;

Я сделался ремесленник; перстам

Придал послушную, сухую беглость

И верность уху. Звуки умертвив

Музыку я разъял как труп. Проверил

Я алгеброй гармонию. Тогда

Уже дерзнул, в науке искушенный,

Предаться неге творческой мечты.

Я стал творить; но в тишине, но в тайне,

Не смея помышлять еще о славе…

Оба они – и старый барон, и Сальери, по-своему правы. И за тем, и за другим – воздержание, отказ от многого необходимого, самоотвержение, труд, бессонные ночи. И тот, и другой – люди из подполья: один в переносном, а другой даже в самом что ни на есть прямом смысле.

Не благодаря ли этому так огромна концентрация философского наполнения в их речах? Вспомним хотя бы обширный монолог Барона, заполняющий целиком всю вторую сцену пьесы – ведь это же целая идеология с чрезвычайно плотными мировозренческими, если не идеологическими подтекстами из самых различных областей: тут и психология, и философия, и политическая экономия, и своеобразное аморальное, вернее, вне моральное вероучение – все вместе. И все, в придачу, предстает одновременно и виде объемной панорамы нравов нашего века:

Что не подвластно мне? как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпою;

И музы дань свою мне принесут,

И вольный гений мне поработится,

И добродетель, и бессонный труд

Смиренно будут ждать моей награды.

Я свисну, и ко мне послушно, робко

Вползет окровавленное злодейство,

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли.

Мне все послушно, я же – ничему;

Я выше всех желаний; я спокоен;

Я знаю мощь мою: с меня довольно

Сего сознанья…

Сходное ощущение не чуждо и Сальери, о чем косвенно (а может и не косвенно) можно судить из уже частично процитированного монолога, произносимого им в начале пьесы:

Нередко, просидев в безмолвной келье

Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,

Вкусив восторг и слезы вдохновенья,

Я жег мой труд и холодно смотрел,

Как мысль моя и звуки мной рождены,

Пылая, с легким дымом исчезали…

Усильным, напряженным постоянством

Я наконец в искусстве безграничном

Достигнул степени высокой…

По-видимому, чувство собственной самодостаточности в случае Сальери еще более высоко, чем у старого барона. Очень важна здесь фраза Сальери: ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь! Я знаю, я! – с упором на я. Эта же уверенность в собственных представлениях о высшей правде, недоступной, по его мнению, даже Богу – в первых же словах монолога, открывающего пьесу:

Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет – и выше. Для меня

Так это ясно, как простая гамма.

Где правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений – не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан –

И озаряет голову безумца.

Гуляки праздного?

Что – опять таки - перекликается со стенаниями Старого Барона:

Я царствую – но кто вослед за мной

Приимет власть над нею? Мой наследник!

Безумец, расточитель молодой,

Развратников разгульных собеседник!

Едва умру, он, он сойдет сюда

Под эти мирные, немые своды…

Он разобьет священные сосуды,

Он грязь елеем царским напоит –

Он расточит…А по какому праву?

Нет, выстрадай сперва себе богатства,

А там посмотрим, станет ли несчастный

То расточать, что кровью приобрел.

Но там просто стенания, которыми, в общем-то, ограничивается стареющий герой, а здесь ропот, бунт, причем бунт действенный.

Сальери, человек, как мы узнаем из дальнейшего, не просто научного склада ума, но еще и любознательный практик, идет дальше и свои представления о собственной правде он стремится реализовать именно практически. По его мнению, Моцарт, гуляка праздный, должен быть определен в рамки четко зафиксированной границы, ему должно предать надлежащую оболочку (и Сальери в своей самонадеянности, игнорирующий Божий замысел о многостороннем и свободном человеке, конечно же, знает, какую), - с тем, чтобы, во избежание соблазна для знающих людей, в числе которых прежде всего он, Сальери, Моцарт уже не смог из нее выйти. Здесь не просто зависть, а нечто большее – что-то вроде бунта Ивана Карамазова. Но эти размышления: раз уж Моцарт небожитель по духу, то место ему на небесах, а не на грешной земле, как оказывается, убедительны лишь в рамках механистического рассуждения, в конце пьесы в них начинает сомневаться уже и сам Сальери. Но покамест, уничтожая Моцарта, он абсолютно уверен, что осуществляет не злодейство, а благо:

Что толку, если Моцарт будет жив

И новой высоты еще достигнет?

Подымет ли он тем искусство? Нет,

Оно падет опять, как он исчезнет;

Наследников нам не оставит он.

Что пользы в нем? Как некий херувим,

Он несколько занес нам песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылое желанье

В нас, чадах праха, после улететь!

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше.

Петь должно не для Бога, а для людей – вот еще одна мотивировка этого убийства. И отсюда же слова о пользе, столь много значащие для Сальери и столь мало для Моцарта.

И еще об одном. Не столь страшно разрешение себе убийства как такового, сколько восприятие этого убийства в качестве реализации собственной гениальности, не находящей выхода и обретшей себя только в момент его осуществления – и тем самым тоже разрушившей границу между высоким и низким, в чем, по мнению Сальери, был повинен Моцарт.

Скупой рыцарь заканчивается, как известно, репликой Герцога: ужасный век, ужасные сердца. Приметы этого ужасного века с его ужасными сердцами в еще большей стереоскопичности предстают в последующих за «Скупым рыцарем» трагедиями. В особенности - в «Каменном госте», где характер главного героя отмечен довольно странным сочетанием: с одной стороны – подспудным влечением к мертвенному, тленному, с другой – циничным игнорированием смерти на обыденном уровне.

Вначале – о первом из этих двух слагаемых. Влечением к смерти отмечен, на мой взгляд, уже первый разговор Дон Гуана с Лепорелло в начале пьесы, тональность которому задает воспоминание об одной из умерших возлюбленных.

Дон Гуан (задумчиво).

Бедная Инеза!

Ее уж нет! Как я любил ее!

В июле… ночью. Странную приятность

Я находил в ее печальном взоре

И помертвелых губах. Это странно.

Ты, кажется, ее не находил

Красавицей. И точно, мало было

В ней истинно-прекрасного. Глаза,

Одни глаза. Да взгляд…такого взгляда

Уж никогда я не встречал. А голос

У ней был тих и слаб – как у больной.

Финал этого разговора ознаменован репликой Лепорелло: «Что ж, вслед за ней другие были», подтвержденной словами Дон Гуана: «Правда!», а так же оптимистичным заключением слуги: «А живы будем, будут и другие», опять таки подтвержденным хозяином: «и то». Но далее, как известно, последует обольщение Гуаном Донны Анны, из-за которого он как раз и лишится этой самой жизни. Заметим, кстати, что и это новое увлечение героя инициировано могильными, так сказать, предпосылками, и видит он свою новую любовь как раз на могиле, склоненной над гробом убитого мужа, и убитого ни кем другим, как им самим. В этой связи вот еще на что обратим внимание: едва ли не каждая любовная связь Гуана сопровождается смертями. Некоторые из них, как в сцене ужина у Лауры, происходят прямо у нас на глазах, о некоторых мы узнаем из воспоминаний. Кстати, в упоминаемой сцене, помимо убийства Дон Карлоса Гуаном, есть еще один разговор, очень близкий к затрагиваемой теме, по ходу которого Дон Карлос описывает Лауре ее старение, и по ходу описания образ Лауры каким-то образом начинает сопрягаться с образом покойной Инезы – таким, каким он представал нам раннее в воспоминаниях Дон Гуана, а следующие далее рассуждения Лауры, выражающие принцип ее существования, могущий быть выраженным вообще-то всего в двух словах: «живи сейчас», разительнейшим образом напоминают рассуждения Дон Гуана, очнувшегося от воспоминаний о мертвой возлюбленной и тут же переключившегося на еще не соблазненных им живых. Лаура выступает здесь своеобразным зеркалом Гуана и некоторые слова ее, сказанные здесь, например: «в сию минуту мне двух любить нельзя», могут дать нам разгадку характера Дон Гуана, а также ключ к некоторым его иррациональным поступкам, в том числе и в эротической сфере, в которой он себя пытается реализовать во всей, как ему мыслится, полноте.

Упомянутый принцип существования Дон Гуана и Лауры: живи минутой, а дальше – хоть трава не расти, - принцип, могущий, вообще-то, в какой-то мере быть объяснимым скоротечностью жизни тогдашних людей, быстрым старением и, соответственно, ранней смертью, что очевидным образом должно было диктовать максимальную наполненность этой жизни, но ведь эта наполненность и ощущение быстротекучести существования тем более должны бы порождать мысль о том, что будет дальше. Но полнота у героев «Каменного гостя» явным образом носит характер сиюминутности в ущерб вечному - показательна реплика Лауры: нам какое дело, напоминанием же о вечности предстает фигура каменного Командора, неслучайная монументальность которой тоже неслучайно поражает Дон Гуана, знавшего эту фигуру при жизни хилой и тщедушной.

Диалог Лауры с Дон Карлосом заканчивается двумя мало сочетающимися между собой, но и весьма примечательными в определенном смысле словами «милый демон», рифмующимися, в свою очередь, с произнесенными в первой сцене словами Лепорелло о черте, помогающем Дон Гуану в его любовных делах. В том, насколько схожи Дон Гуан с Лаурой в своем не различении элементарнейших вещей, - и здесь вступает в действие вторая доминанта обозначенного выше слагаемого, - мы можем судить по финалу сцены, где беспечные любовники соединяются в постели возле не успевшего остыть трупа только что убитого одним из них Дона Карлоса. Здесь ренессансовское, вне моральное, стремящееся к безграничным наслаждением быстротечными плотскими радостями жизнелюбие так и брызжет со страниц пьесы. Но и здесь оно, как мы видим, неразрывно переплетено со смертью.

Мотив смерти находит свое продолжение в разговоре Гуана с Донной Анной на могиле Командора, в частности в словах первого: «Или желать кончины, Дона Анна, знак безумства?». Отметим также, что сцена объяснения Гуана в любви Доне Анне ситуационно соответствует предыдущей сцене у Лауры, только там любовница высказывала ужас (думается, притворный) перед совокуплением над трупом, здесь же соблазняемая над гробом мужа вдова выражает свое возмущение в очень сходных словах: «О Боже мой! И здесь, при этом гробе! Подите прочь!»

Далее – ещё более разительное сходство с предыдущей сценой. «Смотри, чтоб не увидели тебя» - говорит там Гуану Лаура. «Если кто войдет!» - восклицает здесь Дона Анна. Это заставляет нас заподозрить, что ее возмущение не столь уж искренно, как могло бы показаться. И еще одна примечательная деталь: объясняясь в любви, Дон Гуан – трудно сказать, насколько искренно, - говорит о понятой им цене мгновенной жизни. Если это признание и вправду искренно, стало быть, должно быть и понимание совокупности этих мгновений, а также и их конечности. Но действительно ли есть это осознание? – ведь даже в самые последние мгновения своей жизни Дон Гуан не может выйти за пределы одного мгновенья, осознать его как одно из звеньев, которые составляют единую цепь, ведь одна только мысль не то что о конечности которой, но даже о цельности ее кажется ему малодушием. Но малодушие есть как раз практикуемое им забвение этой цельности, отодвиганием мысли о конечности жизни посредством непрестанно сменяемых друг друга быстротечных мгновенных радостей, за которые ведь придется платить – и именно в загробном будущем, символом которой выступает в конце статуя Командора.

Она, эта загробная будущность и до того напоминала о себе Гуану на протяжении всего действия пьесы и приходящими на ум смертями, виновником которых был он сам, и размышлениями о загробной участи Инессы и Командора. И, наконец, появлением последнего в виде ожившей статуи, долженствующей засвидетельствовать о неоспоримой реальности загробного мира, а заодно и его окончательную победу над мгновенными радостями плотской жизни, которые самонадеянно и дерзко противопоставляет не желающий думать об этой реальности Дон Гуан. Последние слова, произнесенные Дон Гуаном в конце пьесы: «тяжело Пожатье каменной десницы!», выражают, наконец, его смирение перед неоспоримостью смерти, посетившую его тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Об этом не изменении свидетельствует и добавление, с которыми умирает Дон Гуан, взывающий не к Богу, а к Доне Анне – ведь эти же слова будут одновременно и первыми при его вступление в вечность. Где, скорее всего, он не увидит Доны Анны никогда. Как впрочем, и она его.

А ведь ранее уверенность Дон Гуана была совсем другого рода, и именно она диктовала немыслимое, дерзкое, граничащее с кощунственным, если только не переступающее границу кощунства заигрыванье с сакральным, потусторонним, одним из слагаемых которого есть смерть. Кощунственность предлагаемого, кстати, вполне осознает Лепореллло, восклицающий: «Шутить, и с кем!», – подразумевая, скорее всего, под этим «кем» не только и не столько Командора, с кем вполне стоило бы шутить, будь он жив, но наверняка нечто высшее, может быть, и Бога. Гуану ведь мало показалось прелюбодейства; для того, чтобы убедиться в не существовании загробного мира, который ему и непонятен и чужд, ему понадобилось святотатство, приглашение в свидетели своего греха убитого мужа женщины, которую он соблазняет, и в его лице загробный мир, в который он не верит. Но Высшая Сила, в Которую он не верит тоже, для его переубеждения оживляет камень.

Предварительная попытка вразумления со стороны сакрального, выразившаяся в кивке статуи не остается тщетной для исполнившегося страха Дон Гуана, страх заставляет даже вспомнить о Боге. Выражение этого страха - в двух лаконичных репликах, очень точно найденных Пушкиным: «о, Боже!» и «Уйдем»; но в уже в начале следующей сцены Гуан начисто обо всем забывает.

Наслаждаюсь молча,

- витийствует он перед командорской вдовой, -

Глубоко мыслью быть наедине

С прелестной Доной Анной, здесь – не там,

Не при гробнице мертвого счастливца –

И вижу вас уже не на коленях

Пред мраморным супругом,

самоуверенно заявляет он вдове командора; в этих словах – «мертвый счастливец», подтвержденной ниже вопросом Доны Анны: «муж мой и во гробе вас мучит?» – продолжение все того же пунктира, проходящего через всю пьесу и выражающего влечение Дон Гуана к мертвому, которое он ощущает гораздо в большей степени, нежели живое. В этом смысле и вся любовная история с Донной Анной, и, в частности, слова Дон Гуана: «где твой кинжал? Вот грудь моя!» - может предстать вполне сознательным заигрыванием с загробным миром, испытанием его на реальность, и, может быть, даже попыткой избавления себя от непрекращающегося зуда любовной страсти мгновенной смертью. Мгновенной, потому что, как мы знаем, другого вида постижения реальности Гуан себе не представляет. «Что значит смерть? За сладкий миг свиданья Отдам я жизнь», говорит он в алькове Донны Анны, и в этом соединении жизни и смерти в миг любовного соития – главная его цель. Но – и заблуждение. Ибо если прижизненная мгновенность исполнена легкости, то мгновенность смерти наполнена метафизической тяжестью – и это, очевидно, полнейшая неожиданность для привыкшего жить легко Гуана; отсюда его потрясение, высказавшееся во фразе: «тяжело Пожатье каменной десницы», - и потрясение это тем более велико, что за этим коротким мгновением Гуан предощущает раннее не признаваемую им бесконечную тяжесть вечности, а значит и греха, который вечно будет давить на него изнутри, не находя выхода. Самый же простой выход – избавление от него посредством изменения самого Дон Гуану и в голову не приходит.

Кощунство на грани святотатства, перетекания из одного в другое житейского бытийного и загробного потустороннего роднит «Каменного гостя» с написанным вслед за ним «Пиром во время чумы».Но прежде, чем о нем говорить – еще несколько слов о не до конца исследованном нами «Каменном госте», а также о небольшом драматургическом произведении «Сцена из Фауста», в котором задана проблематика всех пушкинских пьес.

Общая черта, объединяющая разнородных пушкинских персонажей – своеволие. В эту точку проецируются все остальные их страсти, и оно, в свою очередь, как губка вбирает их в себя. Настроение в устремленности к цели, да и вообще все душевное состояние их душ можно выразить буквально в трех словах: мне этого хочется, а значит - это возможно. Пускай потом оказывается, что удовлетворение желания приводит к жизненной катастрофе, зачастую даже к смерти, однако никакие отрезвляющие доводы, в том числе подсказанные совестью, которая есть, как известно, звучащий внутри голос Божий, ни на кого из них не действуют: мне нужно все, и сию же минуту, и все тут. Единственное, пожалуй, исключение из этого правила – это старый барон из «Скупого рыцаря», умеющий ждать своего и даже находящий удовольствие в этом ожидании.

Стоит задаться вопросом: а от чего же проистекает это нетерпеливость, откуда она вообще взялась? Кажется, многое здесь могут объяснить слова Фауста, с которых начинается «Сцена на берегу моря»: Мне скучно, бес... Эта скука, берущая свое начало от не насыщаемости греховными удовольствиями, без которых мало представима жизнь грешного человека, одержимость которыми порождает все новые желания в рамках мономании, индивидуально присущей каждому из них, диктуют непрестанную гонку с целью скорейшего их осуществления. И одновременно - понимание невозможности оного, вызывающие уныние, которое постоянно грызет душу изнутри, а довольно часто и выползающее на поверхность. Оно присуще и Альберту, и старому барону, и Воеводе из «Русалки», не говоря уж о Вальсингаме и Сальери. Но такое же, если не большее уныние присутствует и в случае пресыщения. Все это нам наглядно демонстрирует «Сцена из Фауста», в краткой и емкой форме заключающая всю проблематику четырехсот страничного гетевского первоисточника. Слушая разговор Фауста и Мефистофеля на берегу моря, мы еще раз убеждаемся: желание, если оно направляется не в направлении к Богу, не насыщает, но опустошает. Вот тогда скука перерастает в неистребимое уныние, порождающее, в свою очередь, еще более изощренные варианты хотения. Из этой изнуряющей пустыни замкнутого круга, которое ощущает даже старый барон, и которое выражено в «Сцене из Фауста» бесплодным, вечно пустым берегом моря, нет уже никакого исхода.

В сходной пустоте пребывают и Сальери, и Скупой рыцарь, и Дон Гуан. Один – в зависти, другой – в страсти преумножения золота, которая мнится ему как власть над миром, третий – в ненасытных поисках плотской любви, которая мниться ему поиском высшего идеала. Но даже если бы эти поиски и вправду бы определялись им, идеалом, к примеру, Мадонны, по терминологии Достоевского, то закончились бы они другой крайностью, которая отражена в стихотворении о рыцаре бедном, более ранний прообраз которого мы найдем и в сервантесовском Дон Кихоте, недаром производящего на читающего такое странное, мерцающее и двоящееся впечатление. Правда, одно дело очарованный Дон Кихот, он же рыцарь бедный, живущий на стыке эпох, а другое Дон Гуан, живущий в эпоху вполне развившегося прагматизма, в том числе и эротического, который, не найдя идеала в очередной женщине, тут же и разочаровывается в ней, а изменить, так сказать, вектор поиска ему не хватает ни ума, ни возможности, ни, что самое главное, веры в нечто высшее, отличающееся от угождающего самому себе человеческого, ради которого стоит превозмогать себя. Еще одна общая черта – видимость бесстрашия. Никого и ничего, казалось бы, герои в этой жизни не страшатся. Да и в самом деле, кого боятся Скупому рыцарю, Сальери, Гуану? Бога? Но правды, т.е. Бога, нет, по мысли Сальери, в небесах, как же в Него верить? Они и не верят. Но тогда откуда же временами выползающее наружу необычное чувство, который высказывается в них в самых неподходящих ситуациях, как, скажем, у того же Старого барона. Вот отрывок из его монолога из 2-го действия:

Я каждый раз, когда хочу сундук

Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.

Не страх (о, нет! Кого боятся мне?

При мне мой меч, за злато отвечает

Честной булат), но сердце мне теснит

Какое-то неведомое чувство…

Нас уверяют медики: есть люди,

В убийстве находящие приятность.

Когда я ключ в замок влагаю, то же

Я чувствую, что чувствовать должны

Они, вонзая в жертву нож: приятно

И страшно вместе…

Сходные ощущения посещают Дон Гуана, о чем несколько позже. И это же самое чувство испытывает Сальери после отравления Моцарта:

Эти слезы

Впервые лью; и больно, и приятно,

Как будто нож целебный мне отсек

Страдавший член.

Ужас, смешанный со сладострастием – это чувство, более всего присущее, конечно дьяволу, нежели человеку. Но если человек поддается ему, то может ли он называться еще человеком?

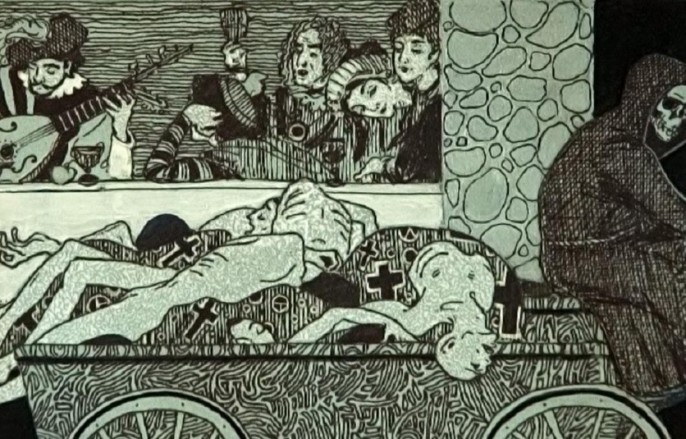

Всё отмеченное в высшей степени присуще «Пиру во время чумы». Здесь еще больше, нежели в «Каменном госте», бытовое, обиходное соседствует с потусторонним, что, впрочем, задано уже исходным посылом пьесы, да и ее заглавием.

Уже то, что действие в «Пире…» проистекает на фоне смерти, вторгшейся в живую жизнь, порождает так же и обратный, вернее, возвратный эффект: обороняющаяся от смерти жизнь, в лице персонажей пьесы, в свою очередь, входит в самую ее сердцевину, чтобы расположиться там со всеми возможными, так сказать, бытовыми удобствами. Уже в первом монологе проявляется это парадоксальное соседство: некий молодой человек предлагает выпить в честь только что умершего товарища-остряка, причем выпить так, как выпил бы в этом случае он сам – с хохотом и прибаутками. Но Председатель пира, к которому обращено это предложение, гораздо более присутствующих ощущающий важность потусторонней реальности, которая в любое мгновенье может прервать их пир, предлагает выпить молча. Уже в этих словах, произнесенных им, брезжит некая потаенная до поры правда об этом непростом характере, который во всей своей противоречивости приоткроет себя в конце пьесы, в разговоре со священником. Однако ни жизнь, ни смерть не желают, да и не могут чувствовать себя комфортно друг в друге, между ними то и дело возникает ощутимый для желающих этого соединения диссонансный зазор, - при том, что персонажи пьесы пытаются его игнорировать, или же делают вид, что игнорируют.

Всецелая сосредоточенность на жизни, даже не столько на жизни, а на ее мгновениях, равно как и абсолютное игнорирование смерти мешает им в полной мере осознать открывшуюся перед ними адскую бездну, при должном осмыслении могущей обернутся разверзнутым небом со сходящими с него ангелами. Ведь для подобного осознания потребны духовные усилия, которыми в должной мере не обладает ни один из них, в том числе и понимающий упомянутую дилемму Вальсингам, находящийся вследствие этого раздвоения на грани безумия, которое, однако, он маскирует перед окружающими жизнелюбивым стоицизмом, а тот, в свою очередь, находит свое выражение во врезающемся в память читающих или смотрящих эту пьесу на театре «Гимне в честь чумы». Текст его не лишне вспомнить, ибо, помимо прочего, это еще и центральное место в пьесе, на котором ее сюжет как бы ломается пополам и который уже поэтому предполагает какую-то концентрацию стягивающихся к нему многочисленных философских полей.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и видеть мог.

Итак, хвала тебе, Чума!

Нам не страшна могилы тьма,

Нас не смутит твое призванье!

Бокалы дружно пеним мы,

И девы розы пьем дыханье –

Быть может – полное Чумы!

Выделим из этого текста ключевые слова и фразы, которые вопреки только что посетившему компанию ужасу, приведшему к обмороку Луизы с ее мужским духом, поет Вальсингам, прежде всего: «Итак, хвала тебе, чума. Нам не страшна могилы мгла». Как оказывается далее, могила страшна и для него, да еще как страшна, что найдет еще одно подтверждение в следующем далее диалоге Вальсингама со священником, из которого окажется, что именно страх перед смертью и выгнал из домов Вальсингама со братией и собрал их посреди улицы на кощунственный пир, где страх этот ими на время забыт или загнан вовнутрь. Что не мешает ему в любую минуту при любых непредвиденных пирующими обстоятельствах вырваться наружу. Так оно и происходит – вначале с Луизой, принявшей возницу-негра за адского посланника, а затем и с самим Вальсингамом. Собственно, обмороком Луизы Пушкин психологически предваряет срыв Вальсингама, давая этим как бы своеобразную заготовку последнего, хотя по философской, так сказать, наполненности, они, естественно, никак не сопоставимы.

Кажется, Валентин Непомнящий указывал на тот недопустимый промах, который позволил себе Михаил Швейцер при экранизации «Пира…», переставив гимн Вальсингама, очевидно - из-за его привлекательной для синема пафосности, из середины пьесы в самый ее конец - недопустимый и непростительный, так как после этой песни и происходит в пьесе самое главное – то, ради чего она писалась. А писалась она не ради этого стоического гимна, несмотря на то, что он представляет собой главный смысловой центр тяжести, и именно по причине тяжести не предполагающий взлета: его предполагает заключительный фрагмент, следующий прямо за этим гимном-монологом, ознаменованный появлением священника – важнейшей для прояснения смысла фигуры, ибо только это появление инициирует выползание на поверхность доселе скрытых противоречий и сомнений Вальсингама.

Священник

Безбожный пир! Безбожные безумцы!

Вы пиршеством и песнями разврата

Ругаетесь над мрачной тишиной,

Повсюду смертию распространенной!

Средь ужаса плачевных похорон,

Средь бледных лиц, молюсь я на кладбище,

А ваши ненавистные восторги

Смущают тишину гробов – и землю

Над мертвыми телами потрясают!

Когда бы стариков и жен моленья

Не освятили общей, смертной ямы, -

Подумать мог бы я, что нынче бесы

Погибший дух безбожника терзают

И в тьму кромешную тащат со смехом.

Но священника, предупреждающего пирующих об аде и призывающего их взглянуть на небо, не слушает никто. Да и не понимает. «Он мастерски об аде говорит. Ступай старик! Ступай своей дорогой», - отвечают ему, согласно ремарке, сразу несколько голосов. Положительно реагирует на эти речи один Вальсингам, да и то, может быть, потому, что призывы священника обращены непосредственно к нему.

Но почему так резко реагируют пирующие на призывы священника прекратить веселье остальные участники, и почему он так нетерпим к ним? Можно пойти в этом направлении и далее, поставив вопрос: почему, собственно, веселье во время бедствия есть кощунство? Понятно еще, почему оно есть таковым для скорбящих по умершим живых, но вот для мертвых, на которых ссылается священник? Потому, очевидно, что игнорирование загробной реальности, в которой они пребывают, есть, одновременно, и забвение их самих, о чем не забывает упомянуть вначале обличающий, а затем вразумляющий их священник:

Я заклинаю вас Святою Кровью

Спасителя, распятого за нас

Прервите пир чудовищный, когда

Желаете вы встретить в небесах

Утраченных возлюбленные души –

Ступайте по своим домам!

Посредством этой фразы обличается эгоизм пирующих, но она не доходит ни до одного из них, чем этот эгоизм и подтверждается. Ни до одного, кроме Вальсингама – единственного, кто понимает, о чем именно говорит священник и даже отвечает ему. Ответ этот тоже весьма примечателен: «Дома у нас печальны – юность любит радость». Он вроде бы и уместный, ибо чем можно утешить скорбь, как не радостью. Другое дело – какого свойства (да и качества) эта радость; и, кстати, в каком доме настоящее веселье, и где сам этот дом для изуверившихся в земном существовании, дают понятие слова Псалмопевца: «Сердце глупца – в доме радости, сердце мудрого – в доме печали». Обратим в связи с этим внимание на слова Гимна Вальсингама: «Утопим весело умы, И, заварив пиры и балы, восславим царствие чумы», - слова, очень наглядно, кстати, характеризующие состояние и современной культуры, определяющей и сознание современного человечества. А Вальсингам, ум которого (сразу же обмолвимся – ум, а не душа, ибо два этих слагаемых пребывают у него в противоречии, что явным образом сказывается на его воли и рассудке), как мы узнаем из его монолога, тоже отнюдь не чужд раздумьям священника, принципиально отвергает свое сердце от дома печали, а заодно и увещевания священника:

Зачем приходишь ты

Меня тревожить? Не могу, не должен

Я за тобой идти: я здесь удержан

Отчаяньем, воспоминаньем страшным,

Сознаньем беззаконья моего

И ужасом той мертвой пустоты,

Которую в моем дому встречаю –

И новостью сих бешенных веселий,

И благодатным ядом этой чаши,

И ласками (прости меня Господь)

Погибшего, но милого созданья…

Тень матери не вызовет меня

Отселе – поздно слышу голос твой,

Меня зовущий, - признаю усилья

Меня спасти…старик! Иди же с миром;

Но проклят будь, кто за тобой пойдет!

Слова Вальсингама вызывают живейшее одобрение у пирующих, но понимают ли они смысл этих слов отчаявшегося, предавшегося во власть темных стихий человека, и от сознания этого чувствующего еще большее отчаянье? Это понимает священник, делающий еще одну попытку освободить его от этого отчаянья словами: «Матильды чистый дух зовет тебя». Однако Вальсингам, признав свое малодушие, и тут не может и не хочет отказаться от него – и все по той же причине рокового влечения к его притяжению, выраженного в словах ранее пропетого гимна: «Все, все, что гибелью таит, Для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, залог..».

Может быть. это и так, но именно что только для сердца смертного. А что касается бессмертья, то оно ведь разное бывает: бывает, например, и бессмертье смертной муки, огня неугасающего. Истинное же бессмертье чистое и мужественное сердце обретает уже здесь, в этом мире, и довольно часто не только в виде залога будущего. Впрочем, все это понимает и мучимый стыдом от своего теперешнего положения Вальсингам, о чем мы узнаем из последующих его слов, обращенных к священнику и вызванных его упоминанием чистого духа Матильды:

Где я? Святое чадо света! Вижу

Тебя я там, куда мой падший дух

Не досягнет уже…

Далее следует мольба, обращенная к священнику в ответ на в очередной раз повторенную просьбу покинуть пиршество и идти за ним: «Отец мой, ради Бога оставь меня!» Вальсингам, очевидно, умоляет здесь не о забвении, но об отсрочке. И священник, понявший это, со словами: «Спаси тебя Господь! Прости, мой сын», оставляет отчаявшемуся, но еще не достигшему дна Вальсингаму право окончательного решения.