«Тифлис, Тифлис! В Тифлисе живешь с небом, горами, далями…»

Евгений Лансере-младший

Эта выставка – уникальна, ибо повествует не только об отце и сыне Лансере, но и отмечает нетривиальный поворот – Кавказ, Грузия, Дагестан, небо и горы. В Доме Русского Зарубежья открылась экспозиция «Лансере. Отец и сын» с подзаголовком «К 150-летию со дня рождения Е.Е. Лансере». Итак, два Лансере. Два Евгения. Два гения. Две страницы в нашей коллективной биографии – скульптор Евгений Александрович и художник Евгений Евгеньевич. Оба увлекались кавказскими видами, ремёслами и нравами. Обоих почитают в тех краях, как бытописателей гор и горцев.

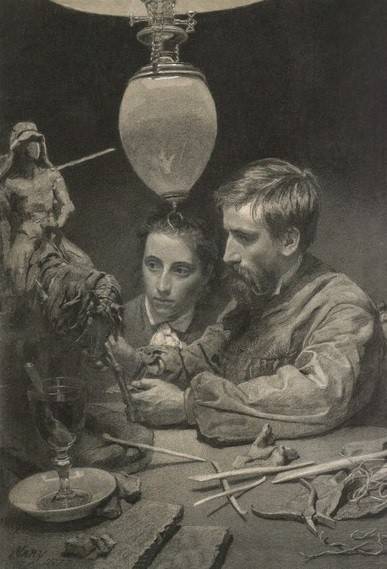

Александр Бенуа писал о Лансере-старшем: «Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо — человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие, — в кафтан без пуговиц и в шаровары. На ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было поразительно, но еще поразительней было то, что являлся этот человек всегда верхом на казацкой лошади».

Лансере – красивая французская фамилия. Их предок Поль Лансере оказался пленён на Бородинском поле, остался, прижился, вступил в брак (по любви!) с балтской немкой Ольгой фон Таубе. И вот сложилась династия. Внук сделался именитым скульптором, чьей страстью с детства были лошади. В юности он рисовал их, лепил из глины, потом пришла пора делать более серьёзные вещи, в частности, из бронзы.

Всё тот же Бенуа констатировал: «Он (Бенуа-старший – Авт.) буквально срастался с лошадью, и от этого соединения получалось впечатление кентавра. Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствии становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам». В те годы были популярны так называемые кабинетные скульптуры – ими украшали громоздкие письменные столы, уставленные чернильницами, лампами, часами и пресс-папье. Кабинетные скульптуры Лансере пользовались спросом у высшей знати, в том числе у Александра III. К тому же модна была кавказская тема – экзотика, опасность, дикая краса.

На выставке можно увидеть «Курящего черкеса», «Казака со знаменем», «Осетина с убитой газелью», «На джигитовке», «Табун кабардинских лошадей» и ещё ряд работ. Все они поражают искромётной динамикой. Автор буквально вживался в ту вихревую атмосферу, каковую хотел явить в своих произведениях. Если смотреть придирчиво, то замечаешь, что анатомию человека Лансере-старший знал несколько хуже анатомии лошади, словно бы всадники были тут не главными, а всё внимание уделялось неистовым или, наоборот, спокойным лошадям.

«Внешняя форма папиных вещей мне очень нравится; часто она совершенна, еще чаще она красива, мила; иногда с погрешностями, а иногда почти совсем неудачна. Как часто я любуюсь папиными вещами; реже чуть-чуть боюсь за них перед критикой; очень редко они меня мучают, огорчают своею ошибкою. Но то, чем я наслаждаюсь постоянно и во всех вещах, за что я их обожаю и ставлю их на самую высокую ступень, - это тихая, деликатная, дышащая любовью поэзия, которой они все без исключения проникнуты. Какого громадного совершенства должна достигнуть холодная, чисто пластическая форма, чтобы сравниться с этою тёплою, великою поэзией», - писал Евгений Лансере-младший в своих дневниках.

Увы, Евгений Александрович Лансере умер очень рано – ему не исполнилось и сорока лет, но он успел передать своему сыну любовь к кавказскому региону и неповторимой радости гор, лошадей, высокого неба. Евгений Евгеньевич больше связан с типичными для Серебряного века сюжетами – тут и виньетки для журнала «Мир искусства», и петербургские зарисовки, и портреты друзей, и ностальгические картины Галантного столетия, вроде «Императрицы Елизаветы Петровны в Царском Селе». Тем интереснее кавказская эпопея Лансере-младшего.

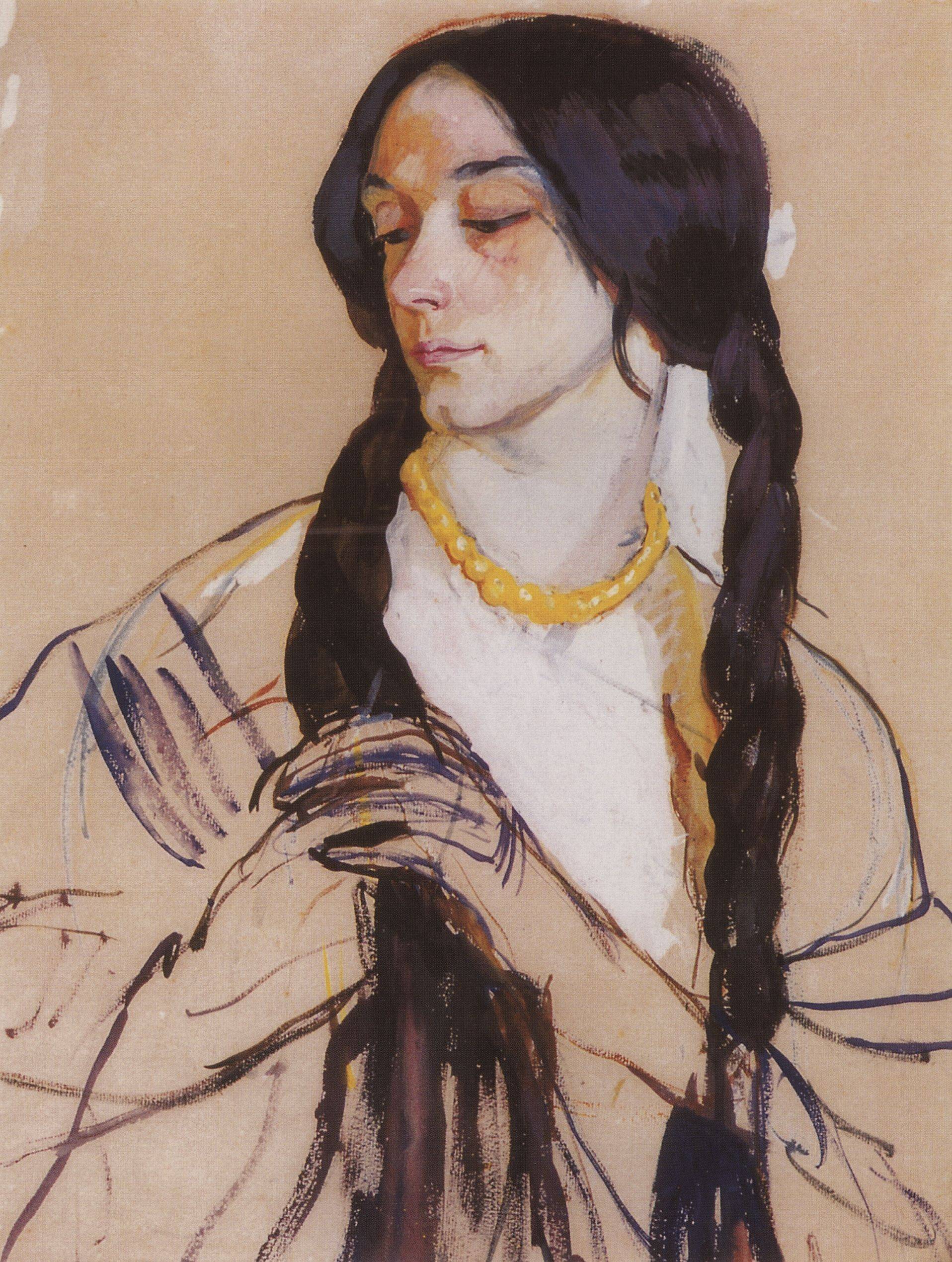

Отправным пунктом явилась женитьба в 1904 году на Ольге Арцыбушевой, дворянке, дочери инженера-путейца. Её портрет кисти Зинаиды Серебряковой также представлен на выставке. Новоиспечённые супруги Лансере отправились в свадебное путешествие по Военно-Грузинской дороге в Тифлис, затем через Сухум, Гагры и черноморское побережье — в Крым. То было повторение вояжа, который когда-то совершили родители художника.

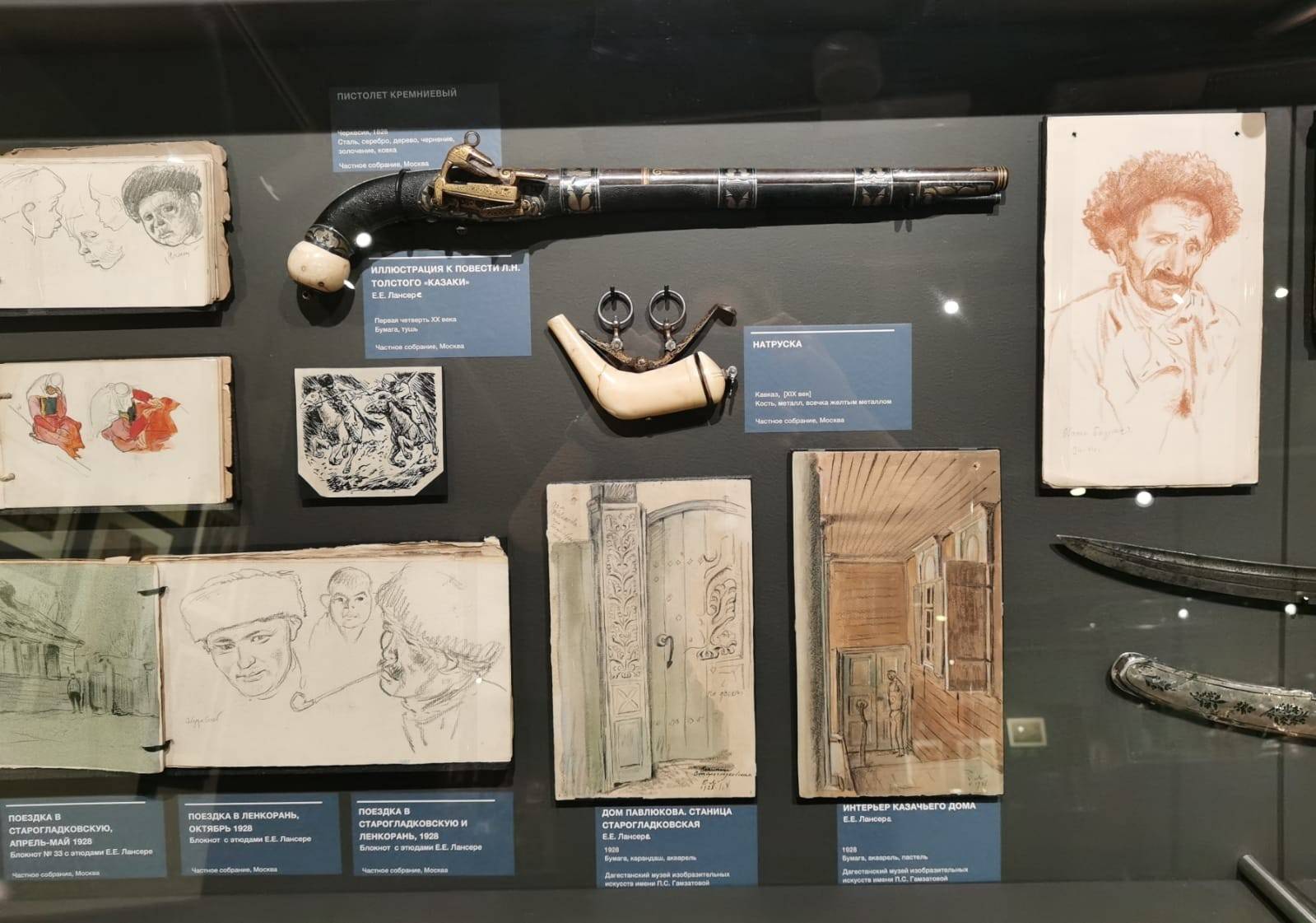

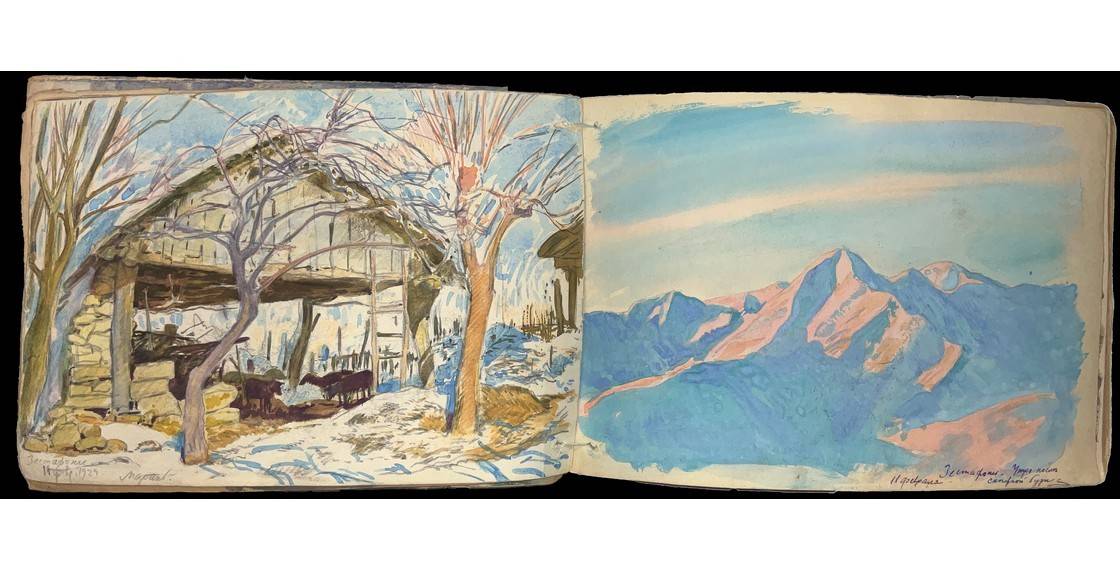

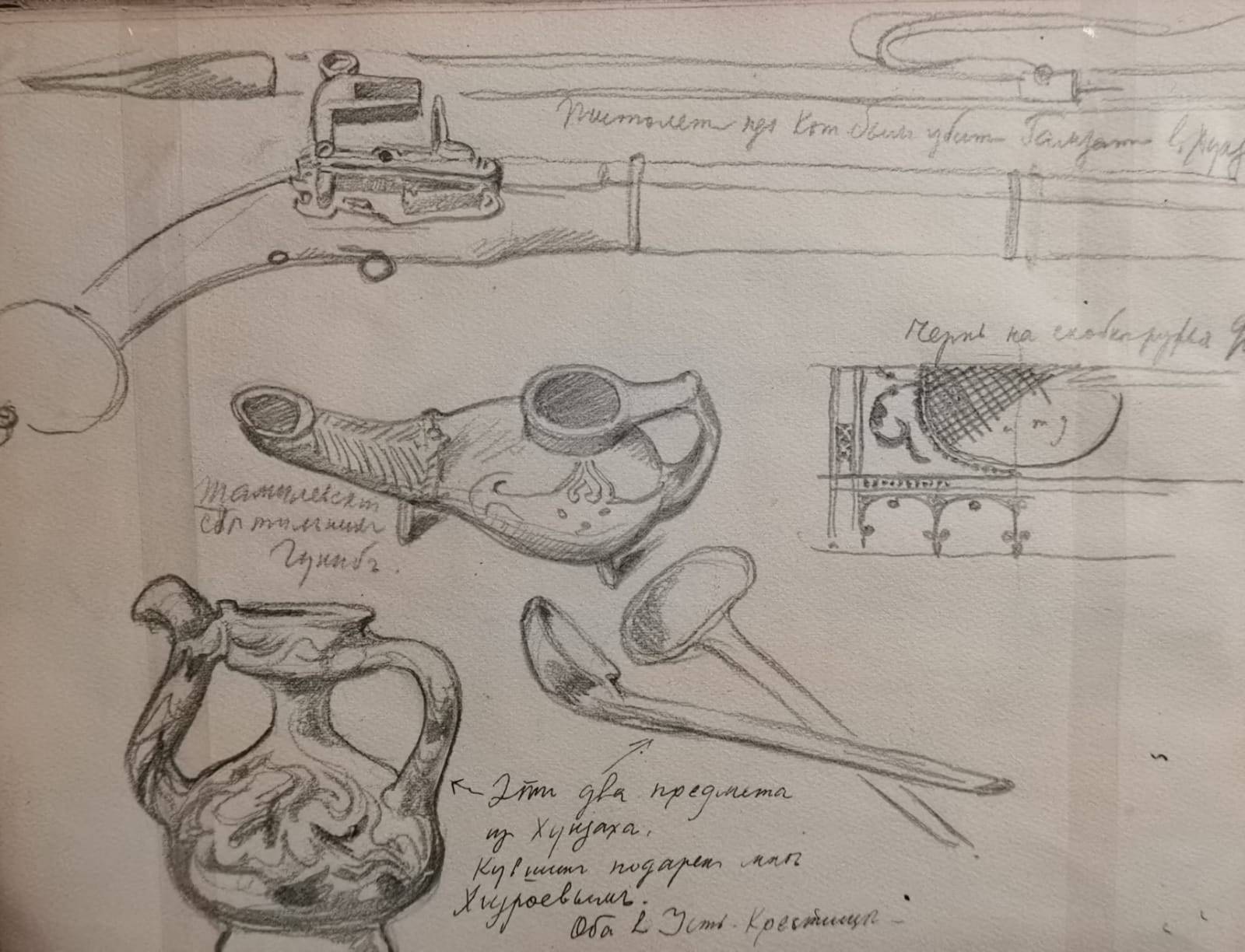

Перед нами – альбомы с зарисовками. Тут и пейзажи, и типажи, и оружие, и народные костюмы. Всё будоражило, всё казалось волшебным – и запахи трав, и песни, и одежда. К слову, на одной из выставочных витрин представлена полная экипировка горца. В статье «Несколько слов о моей жизни на Кавказе» много позднее, в 1936 году, Евгений Лансере-младший вспоминал: «Отсутствие первое время больших заказов и климатические условия Кавказа, позволяющие работать под открытым небом почти что девять-десять месяцев в году, новизна и захватывающее богатство чисто живописных и этнографических тем вокруг сделали то, что главнейшей моей художественной работой стали этюды с натуры вместо кабинетной работы предыдущих лет. Мои первые работы еще шли от рисунка, это были большею частью тщательные рисунки карандашом, только подсвеченные акварелью. Но мало-помалу, под влиянием все более захватывающего меня интереса к краскам, к цвету, карандаш в моей руке стал вытесняться кистью».

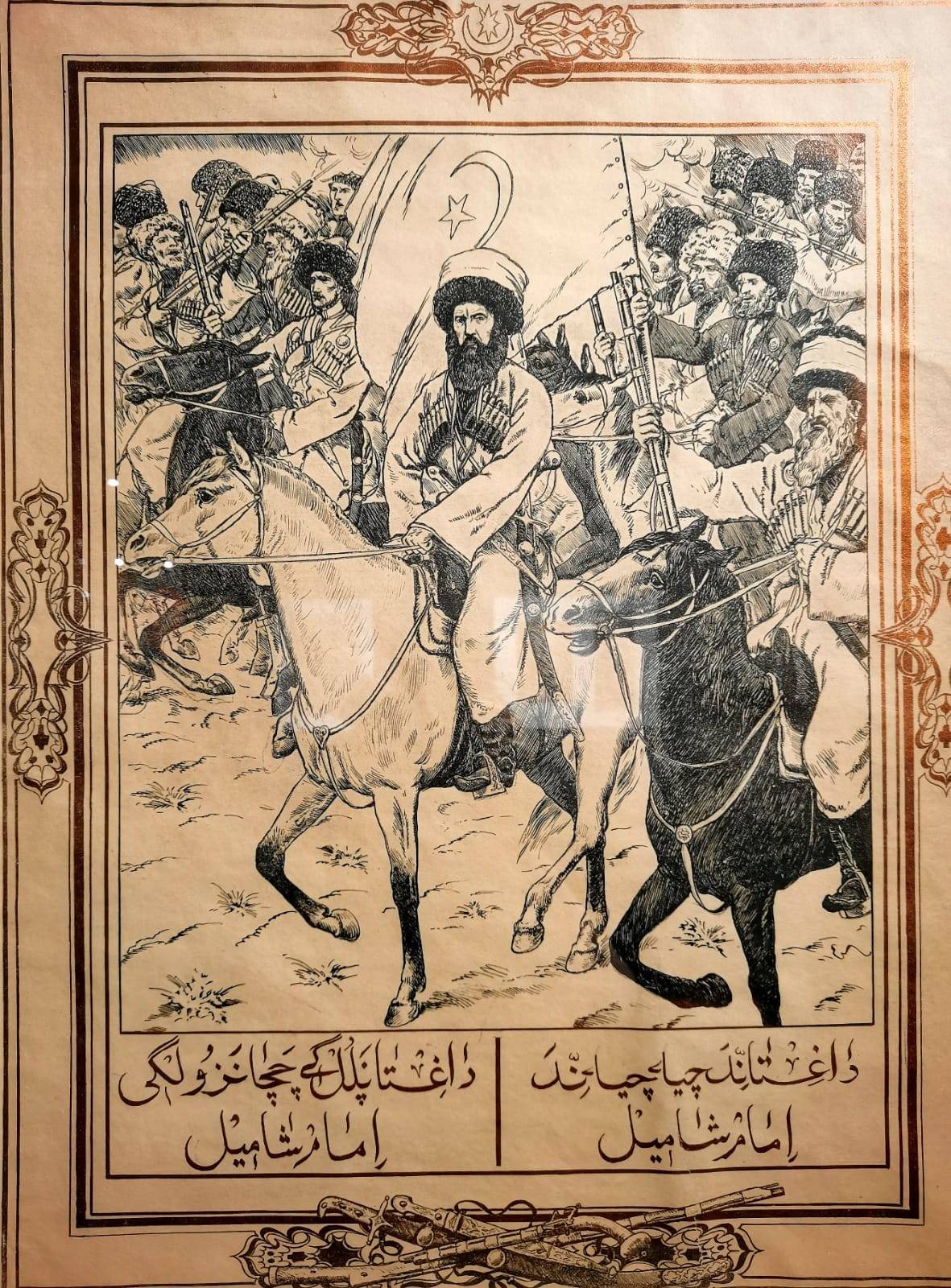

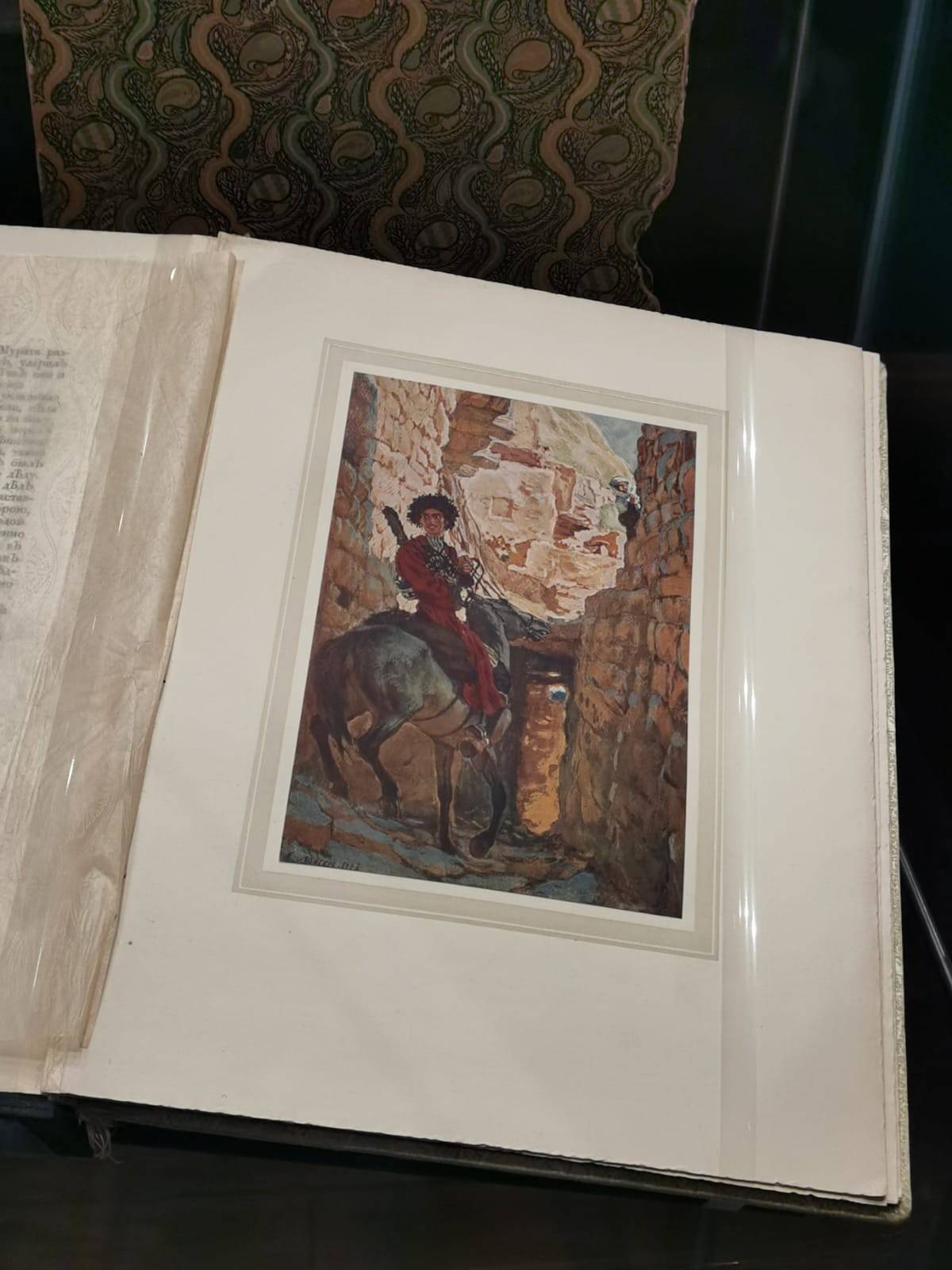

Следующая поездка на Кавказ состоялась в начале 1910-х годов, когда Лансере создавал иллюстрации к толстовскому «Хаджи-Мурату». Среди экспонатов – рисунки к этому произведению, а также изданная книга. Лансере хотел сам пройти по тем краям, где происходило действие повести. Примечательно, что Лансере после революции обосновался в Тифлисе. Он подвизался в качестве рисовальщика в Музее этнографии, выезжая в экспедиции с Кавказским археологическим институтом. С 1922 года Лансере — профессор Академии художеств Грузии, а в 1927 году он был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

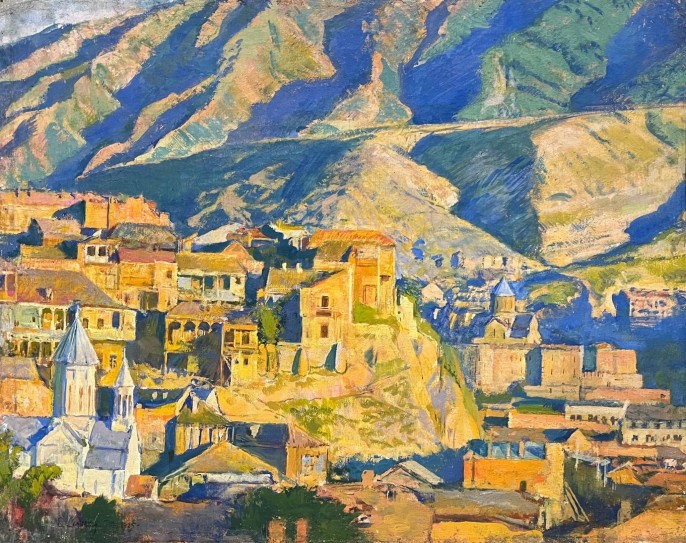

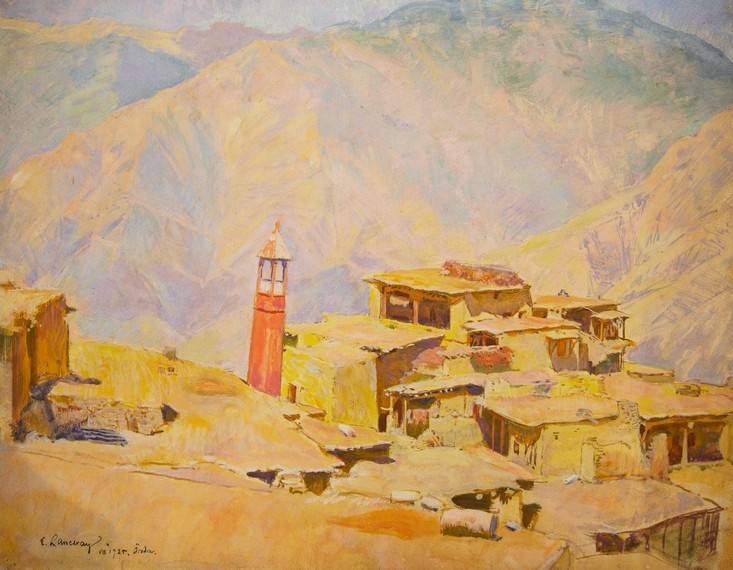

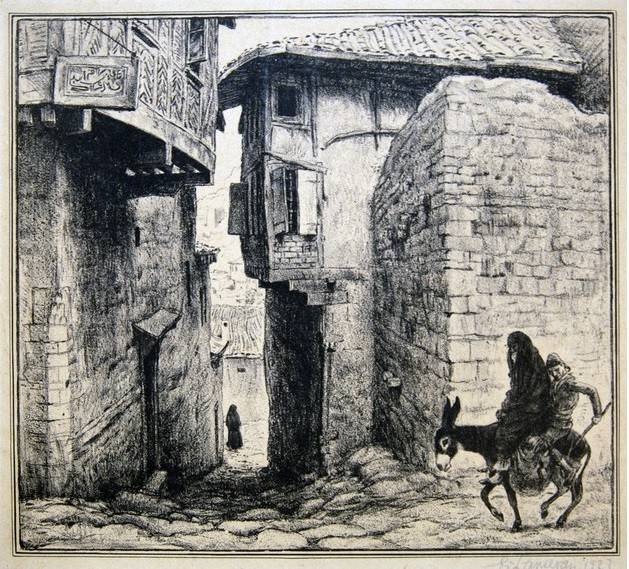

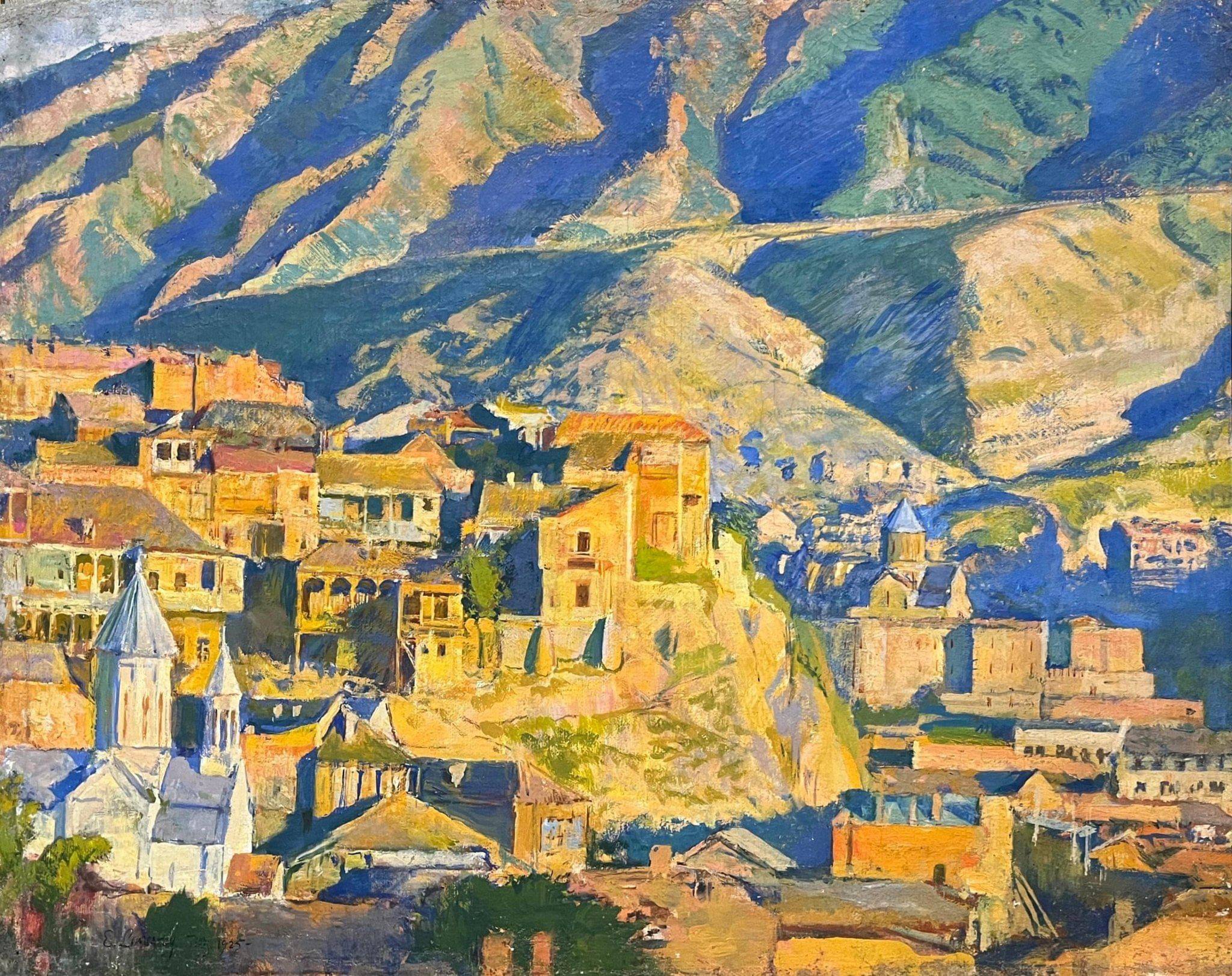

Тифлис – удивительный город. Уж точно не Европа, но и не Восток, сплетение судеб, изумительные ароматы, узкие улочки, море цветов. Космополитичный город – здесь не лишь грузины, но и армяне, русские, евреи, французы, немцы. Плавильный котёл славного Кавказа! Лансере наблюдал: «Тифлис поразил после Питера не только миниатюрностью, но ещё и малолюдством и в особенности страшной темнотой улиц. Но лица куда благообразнее. Все же грузины – красивая нация, не говоря уже, что вообще женские лица здесь красивее. И потом, сколько света и тени! Опять любуюсь характерными фигурами – в бурках, башлыках, в высоких тонких сапогах. А горы! А виды у моста!» Восхитительна княгиня (на тот момент уже бывшая, так как все сословия были упразднены) Манана Орбелиани в национальном платье. Гордая, с прямой спиной, грузинка, смотрит на нас по-доброму, но немного свысока. Замечателен тифлисский пейзаж, сделанный в 1925 году. Синие горы, освещённые ярким солнцем, удивительная архитектура, плотно стоящие друг к другу дома – это словно иллюстрация к сказке о неведомом городе, случайно открывшемся взору. «Тифлис, Тифлис! В Тифлисе живешь с небом, горами, далями…», - восклицал художник, всё больше влюбляясь в эту фантастическую реальность.

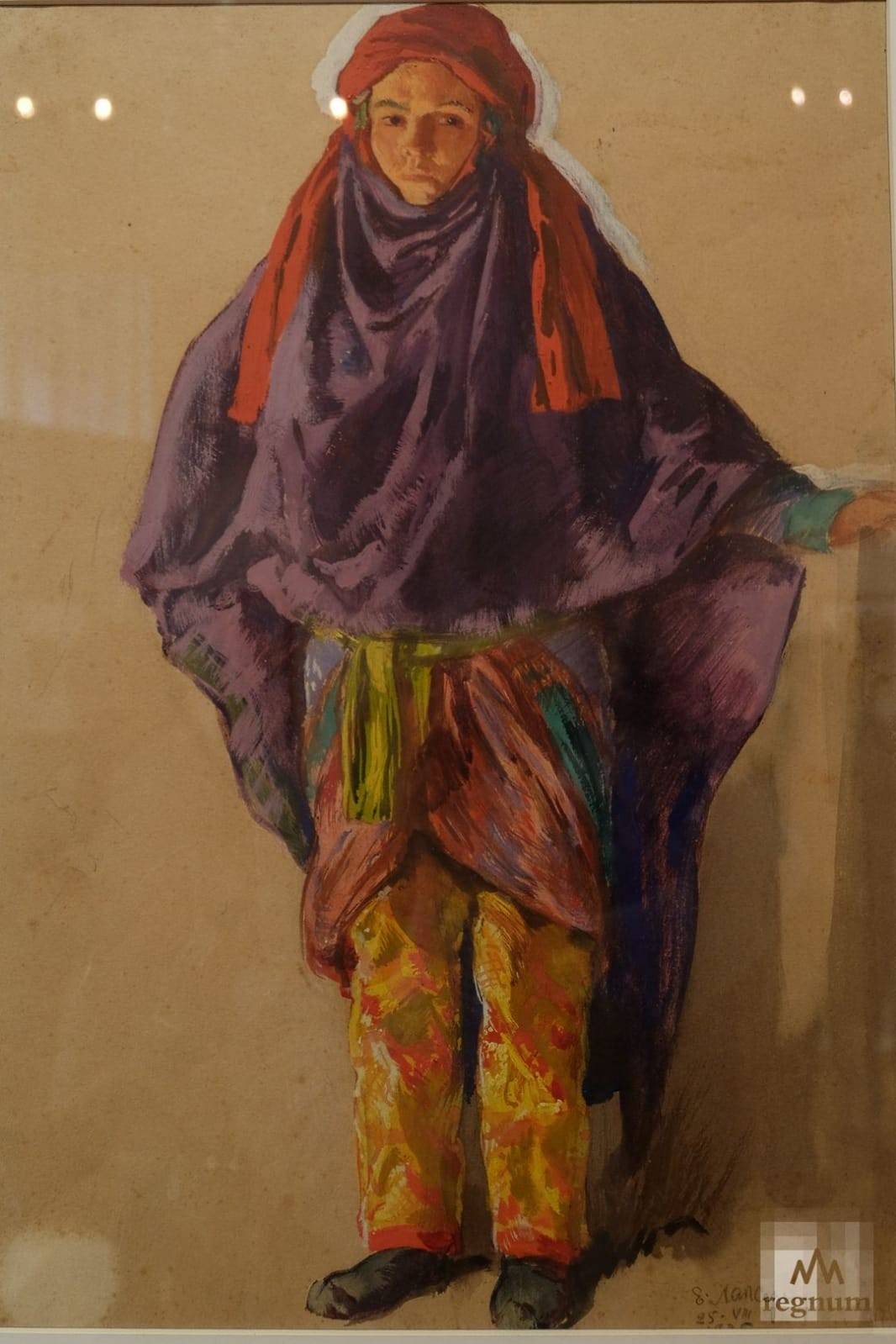

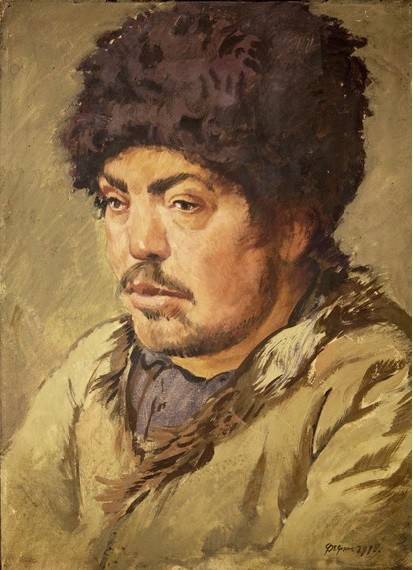

Ещё одной страстью Лансере был Дагестан – художник предпринял ряд этнографических поездок в этот регион, каждый раз привозя с собой новые впечатления и – свежие рисунки. В 1920-1930-х годах вовсю развивалась этнография, как наука – учёные выезжали в самые отдалённые уголки, собирая песни, поверья, присказки, образцы местных вышивок. Художник-этнограф, да ещё и такой квалификации, как Лансере-младший, был не просто находкой, но подлинным бриллиантом. Его типажи — это не манекены, обряженные в местные костюмы, а прежде всего характеры. Обычно же художник-этнограф ограничивался внешней формой.

Вот – женщина из аула Гочоб, что в переводе с аварского означает «в лощине». Строгое лицо, слегка поджатые губы, настороженные глаза. Для неё это позирование – нечто новое и странное в её размеренной жизни. Одежда – красочна. Тут и фиолетовый, и оранжевый, и жёлтый. А тут – кумык, представитель одного из коренных народов Дагестана, Чечни и Северной Осетии. Задумчивый человек, взгляд не на зрителя, а как бы вглубь себя. Ясно, что позирует впервые, но держится с достоинством. На Кавказе очень ценятся отношения меж людьми, уважение, братство. Лансере к каждой своей модели относился, как к личности, и уже неважно, кого приходилось изображать – пастуха или княгиню.

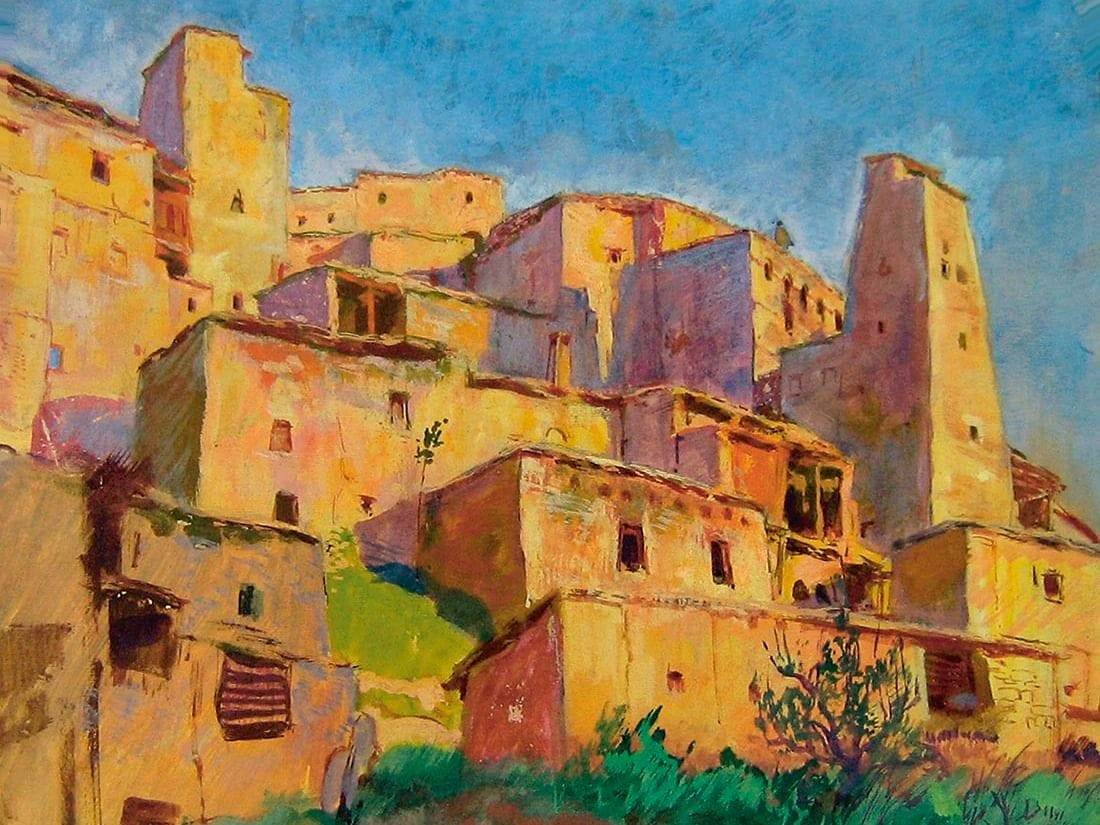

Что ещё отличало Евгения Лансере? Он не страшился гор. Напротив, говорил восторженно: «...Какое влекущее к себе впечатление на меня всегда производят горы. Ничто мне не кажется столь таинственным, столь заманчивым, а особенно снежные вершины. Не могу от них оторваться». Лансере пленился той природой и этими народами. Прекрасны рисунки, связанные с дагестанским селом Тидиб – несмотря на тесноту построек, ощущается необозримое пространство.

Среди экспонатов – огромная инсталляция с кавказским ковром, кувшинами и кумганами, автопортретом художника, посудой и поставцами. Собственно, оформление выставки надо похвалить отдельно – всё лаконично и при этом ярко.

Есть мнение, что Кавказ для Евгения Лансере был не просто дивной обителью, но и …тем местом, где легче всего укрыться от всевидящего ока Советской Власти. В общем, забравшись в горы с этюдником, можно не принимать участие в «буче, боевой кипучей», говоря словами Владимира Маяковского. Известно, что Лансере не проявлялся горячим поклонником большевизма, а в 1919 году даже сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии Антона Деникина. Как бы то ни было, мастер нашёл на Кавказе свою точку сборки и служил советским идеалам не хуже иных рьяных партийцев. В отличие от своей родной сестры – Зинаиды Серебряковой он не уехал за границу, предпочтя оставаться на Родине. Кавказский период закончился в 1934 году, когда Лансере переехал сначала в Москву, а потом в Ленинград, чтобы преподавать в Академии Художеств. Параллельно с этим он много писал и рисовал, отдавая предпочтение книжной иллюстрации. Оставался аполитичен, алыми флагами не размахивал, но делал своё дело. О, да. В 1943 году Лансере получил Сталинскую премию второй степени. Что ж Советская Власть всегда ценила умных и талантливых.

двойной клик - редактировать галерею