Даже после своей смерти, случившейся ровно пятнадцать лет назад, Джером Дэвид Сэлинджер остался для многих читателей духовным гуру. Прожив первую треть жизни как, в общем-то, обычный человек, после создания главных своих произведений он ушёл в своеобразный затвор (причина – неприятие образа жизни общества массового потребления и поиск новых духовных горизонтов), в пределах которого предался медитативной практике в духе различных восточных учений, отвергнув другие, которыми в своё время тоже увлекался. В том числе – Иисусову молитву.

Этой молитвой интересовались многие его соотечественники-интеллектуалы ещё в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века. Некоторых, как, например, Евгения Роуза, будущего иеромонаха Серафима, она привела к православию, а затем и к монашеству, однако это были всё же достаточно редкие случаи. Но уже в наше время, если верить известному церковному миссионеру Алексею Осипову, двумя самыми главными увлечениями, захватившими западные, в частности - католические круги, являются как раз Иисусова молитва, практикуемая по русской книге анонимного автора «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» и всё те же восточные медитации, соединённые в конечном счете в некий странный конгломерат.

Тяга к восточным медитациям более или менее понятна: в самом деле, куда обратиться слетевшему с катушек сознанию западного человека, как не к восточным духовным практикам в интерпретации, как правило, откровенных шарлатанов? Так что интерес к ним персонажей одной из цикла сэлинджеровских повестей, посвященных семейству Гласов (эти повести, по моему мнению – самое существенное из того, что сочинил Сэлинджер, а отнюдь не самый известный его роман) отнюдь не случаен. А вот с Иисусовой молитвой – сложнее.

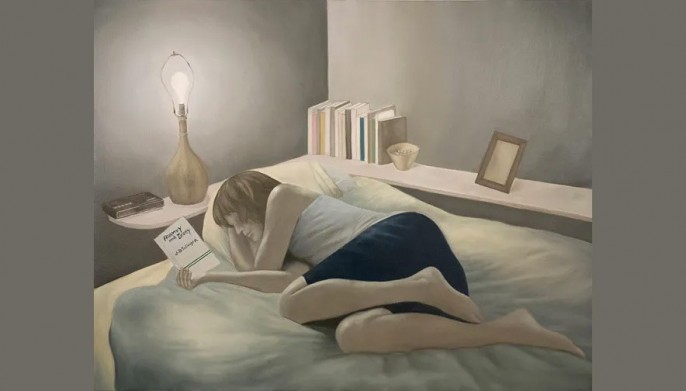

Повесть, о которой пойдёт речь, называется «Зуи». Сюжет прост – это попытки молодого актера Захарии Гласса, он же Зуи, вывести из состояния депрессии сестру-погодка Фрэнни, тоже актрису. Действие происходит в нью-йоркской квартире, где, помимо их, живут родители и довольно четко разделено на две части: в первой матушка Гласс делится с сыном тревогой за спящую в соседней комнате дочь, за рассудок которой она опасается, далее следуют попытка объяснения Зуи состояния сестры. В частности, он рассказывает матери о смысле Иисусовой молитвы, при помощи которой Фрэнни пытается преодолеть кризис. Вторая часть – разговор Зуи с сестрой, с которой он беседует по настоянию матери.

Ключевая фраза, дающая понимание ситуации, в котором пребывает Фрэнни, не в этой повести, а в другой, предшествующей ей и названной по её, Фрэнни, имени. «Понимаешь, все они такие, - говорит она там, подразумевая под всеми людей общества потребления. - И всё, что они делают, все это до того – не знаю как сказать – не то, чтобы неправильно, или даже скверно, или глупо – вовсе нет. Но всё до того мелко, бессмысленно и так уныло. А хуже всего то, что, если стать богемой или ещё чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот-навыворот».

«В этой характерной для прозы Сэлинджера реплике, - комментирует приведенный фрагмент А. Мулярчик, автор предисловия к одному из советских однотомников Сэлинджера, - была схвачена исчерпывающая, по мнению писателя, парадигма стандартного человеческого существования, ограниченного лишь двумя взмахами незримого маятника: самодовольное потребительство или яростный бесплодный бунт». Наблюдение очень точное, причем не только в первой его части, касающейся самодовольного потребительства, но ещё более в отношении второй – протеста против него, имеющего, на первый взгляд, вид некой существенной альтернативы, но на самом деле являющейся обратной стороной первой. Стоит в этом смысле обратить внимание на эволюцию рок-музыкантов, начинавших безбашенным бунтом и закончивших вполне конформистским существованием в рамках того же общества потребления. Вроде бы два пути, но сходятся они в одном и том же тупике.

Таким же, или почти таким же тупиком оборачиваются духовные искания впавшей в депрессию Фрэнни, находящимся в конце этого пути Зуи и пока что далеко отстоящих от них их братьев и сестер. Ведь духовное делание, в частности Иисусову молитву, Фрэнни и ей подобные воспринимают во въевшихся в плоть и кровь западного человека потребительских понятиях, в качестве результата подразумевающих некое нирванного свойства спокойствие, но не подразумевающих предшествующего ему духовного труда.

Я совсем не напрасно обмолвился о духовном делании, включающего в числе других и Иисусову молитву, которая в осмыслении интеллектуала-американца стоит в длинном ряду псевдодуховных практик, в числе которых и индуистская мантра, и дзенский коан, и заклинания шаманов, и многое другое в том же роде. Об этом говорит Зуи в пространной просветительской речи, обращенной к матери, которая в панике призывает его спасти душевно повредившуюся, как ей кажется, сестру, или хотя бы побеседовать с ней:

«Задача обеих книжечек (1-ой и 2-ой частей «Откровенных рассказов странника») заключается, по-видимому, в том, чтобы доказать всем людям необходимость и пользу от непрестанного повторения Иисусовой молитвы. Вначале под руководством опытного учителя – вроде христианского гуру, - а потом, когда человек немного освоит эту молитву, он должен повторять ее уже самостоятельно. Главная же мысль в том, что это вовсе не предназначено для разных богомольных ханжей и любителей бить поклоны. Можешь грабить чёртову кружку для пожертвований, только повторяй молитву, пока её грабишь. Озарение должно нисходить не после молитвы, а вместе с ней. Вся идея, собственно, в том, что рано или поздно молитва сама собой от губ и от головы спускается к сердечному центру и начинает действовать в человеке автоматически, в такт сердцебиению. А затем, через некоторое время, после того, как молитва стала твориться в сердце сама собою, человек, как считают, постигает так называемую суть вещей».

Трудно сказать, насколько серьёзен или несерьёзен в своей лекции Зуи, который и сам, как мы узнаем позже, в своё время тоже пытался исправить свою жизнь посредством медитации, а когда это не удалось, пришёл к выводу о ненужности молитв вообще; но, думается, не вполне серьёзен, так как далее, в продолжение темы, следуют несколько явно иронических пассажей, суть которых заключена во фразе: «я не хочу, чтобы вы ушли, полагая, что в религиозной жизни есть хоть малейшие, знаете ли, неудобства».

Как ни удивительно, но подобные представления близки и герою «Откровенных рассказов странника», впервые изданных, кстати, с самыми лестными рекомендациями и благими духовными намерениями святителем-затворником Феофаном Вышенским. Но он же несколько лет спустя призвал изъять «Откровенные рассказы» из широкого пользования, найдя их неполезными и даже вредными для практикующих христиан. Что, если читать эту книгу внимательно, не покажется столь уж и удивительным.

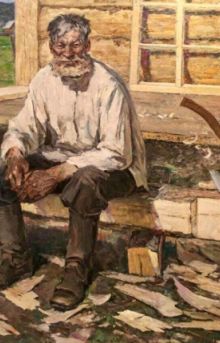

Я не большой специалист в области делания Иисусовой молитвы. Поэтому, не имея сложившегося мнения относительно этой весьма сложной темы, один раз уже едва ли не приведшей к расколу русское церковное общество, не намереваюсь развивать её дальше, а тем более давать этому явлению какую-либо оценку. Считаю нужным, тем не менее, отметить следующее: ну, хорошо, стремительность продвижения Странника в овладении Иисусовой молитвой можно объяснить его готовностью и желанием ее восприятия, равно как и его человеческим простодушием, поскольку он, все таки, простой русский крестьянин. И даже, пожалуй, богоданными качествами, а более всего руководством опытного старца. Но вот уже после смерти старца, совершенно самостоятельно, без духовного руководства, Странник не менее стремительно преображает её из постоянной в умную, стяжая при этом щедрые плоды, и даже имея дерзновение делиться этими плодами с каждым встречным поперечным посредством раздаваемых направо и налево советов как достичь их взращивания; и, что еще более удивительно, обучаемые не менее стремительно, нежели он сам, добиваются сходных результатов.

Останавливает на себе внимание ряд других странных моментов, связанных с внутренним состоянием Странника - вплоть до возникновения чувственных представлений, приобретающих даже вид образов во время молитвы. «Молитва всё более и более утешала меня, так что иногда сердце мое воскипало от безмерной любви к Иисусу Христу, и от сего сладостного кипения как бы утешительные струи проливались по всем моим суставам. Память о Иисусе Христе так запечатлевалась в уме моем, что размышляя о евангельских событиях я как бы их пред глазами видел, умилялся и радостно плакал, иногда в сердце чувствовал радость, что и пересказать сего не умею. Случалось, что иногда суток по трое не входил в селения человеческие и в восторге ощущал, как будто один только я на земле, один окаянный грешник пред милостивым и человеколюбивым Богом. Уединение сие утешало меня, и молитвенная сладость при оном бывала гораздо ощутительнее, нежели во многолюдстве». И т.д. и т.п. И всё это - под аккомпанемент его речей о безвидности молитвы, о недопущении чувственных образов, о вреде воображения, представлений в уме и прочего.

Кажется, сходную задачу стяжания уединенной сладости ставит перед собою и сэлинджеровская героиня, которая думает не столько об исправлении своего внутреннего состояния, сколько об избавление от воспоминаний о тех или иных неблаговидных или постыдных поступках, которые ей довелось совершить в жизни, а заодно и обретении отстраненности от неприятных ей людей посредством того, что кажется ей молитвой. Цель - не непрестанное и напряженные собирание душевных сил, а не зависящее от этого душевное спокойствие. И, главное, без труда, что замечает и ее брат: «здесь ты на всем готовеньком. Обслуживание по первому разряду… Куда уж удобней. Здесь ты можешь твердить свою Иисусову молитву из Иисуса, святого Франциска, Симора и Хайдиного дедушки. Ты что, не понимаешь? Неужели тебе непонятно, как смутно, как безответственно ты смотришь на мир? Ты смотришь на мир, слушаешь болтовню кучки безмозглых студентов и решаешь, что повсюду – только я, я, я и единственный разумный выход для девушки – обрить себе голову, лечь на диван, твердить Иисусову молитву и просить у Бога какого-нибудь маленького мистического чуда, которое принёсет ей радость и счастье».

Здесь тоже много схожего с состоянием Странника, который несколько раз испытывает смятение чисто житейского порядка, несколько раз – душевную тяжесть, однако же после того, как он начинает практиковать Иисусову молитву – грехи его не тревожат ни разу, он все время пребывает в благости. Правда, во второй части он упоминает и о тяжести, и о скуке, однако относительно не себя, а как бы так, вообще, как известный ему из рассказов других делателей факт.

Зуи, собственно, намечает для Фрэнни те же оценочные параметры личной греховности, которые в виде некоего списочка предлагает во второй части «Откровенных рассказов странника» (глава «Пятое свидание») главному герою старый монах, принимающий у него исповедь. Списочек этот озаглавлен «Исповедь внутреннего человека, ведущая ко смирению». Содержание этого списочка выражено в четырех пунктах, а смысл их, если изложить его конспективно, таков:

1. Никто не любит Бога по-настоящему, посему должно прилагать усилия к стяжанию этой любви.

2. Никто не имеет настоящей любви к ближнему.

3. Никого всерьёз не интересуют вопросы спасения, каждый чужд учению Христову.

4. Каждый преисполнен гордости и чувственного себялюбия, истреблением которых многие не только не озабочены, но даже их не замечают, а если и замечают, то не придают особо важного значения.

Более всего, конечно, это касается людей вроде Сэлинджера, явно преисполненного чисто человеческой гордостью и при всех своих духовных поисках особо не отличавшемуся ни любовью к людям, ни, тем более, к Богу, по причине того, что его бог совершенно лишен личностных качеств. Но этот списочек был бы очень не лишним для почти любого теперешнего христианина, лучше сказать - считающего себя таковым. Потому что большинство уверовавших посещают храм отнюдь не для того, чтобы увидеть себя при свете Христа, постичь свои несовершенства и до самой смерти вести борьбу с ними, но всего лишь утешиться, найти сердечное успокоение, укрыться от житейских бурь, приятно провести время, в конце концов. А то и, что уже гораздо хуже, самоутвердиться на религиозной почве.