«Я вовсе не люблю Москвы».

Екатерина Великая

Насколько Москву любила императрица Елизавета, настолько к Первопрестольной была неласкова Екатерина. В своих рассуждениях она так и писала: «Я вовсе не люблю Москвы» и даже объясняла причину своей нелюбви: «Москва — столица безделья и ея чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого. Я поставила себе за правило, когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой день получишь ответ, придет ли это лицо, или нет; для одного визита проводят в карете целый день, и вот, следовательно, день потерян. Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится: это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает там тон и приемы праздности и роскоши; оно изнеживается, всегда разъезжая в карете шестерней, и видит только жалкия вещи, способные расслабить самый замечательный гений». Жалкие вещи – тут в значении «малодостойные». Она подсчитала, что «…Петербург в течение 40 лет распространил в империи денег и промышленности более, нежели Москва в течение 500 лет».

Тем не менее, в 1775 году Екатерина II целый год прожила в Москве. Причина? Было решено праздновать заключение Кючук-Кайнарджийского мира именно в Белокаменной. Екатерина слыла тонким политиком, и для неё личные приязни мало значили. Она понимала, что Москва – сердце России, да и вообще этот город куда как ближе к народу, чем холодноватый Санкт-Петербург.

В Музее Архитектуры имени А.В. Щусева работает интереснейшая экспозиция «1775 год. Триумф Екатерины. Публичное и личное». Проект – межотраслевой. Здесь и проекты зодчих, и макеты, и планы Москвы, но также предметы быта, посуда, иконы. Словом, всё то, что окружало императрицу весь тот праздничный год. Вот – один из портретов Екатерины, написанный неизвестным художником в 1760-х годах – парча, мантия, скипетр и держава. Репрезентативное изображение всё же даёт нам представление о царице – умная, с лукавой полуулыбкой, она смотрит оценивающе.

В XVIII веке Москва действительно выглядела захолустной – заросшие бурьяном пустоши, деревянные строения, причудливая планировка. Странный город, где было слишком много тупичков и проулков, действительно раздражал Екатерину, предпочитавшую прямые линии. Ей казалось, что все эти кривоватые переулки и нерегулярно застроенные улицы создают беспорядок в головах москвичей. Вот – план «второй» столицы, сделанный в 1740-х годов – это какие-то сплетения и никакой чёткости. Вместе с тем, тут стояли роскошные дворцы аристократов, предпочитавших Белокаменную. Екатерина писала: «Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение». Из сопроводительных табличек можно узнать, что в Москве надолго задержался стиль барокко, тогда как к 1775 году в Питере уже развился классицизм, так нравившийся императрице. Чтобы понять, какие дома строились в Москве, достаточно увидеть проекты Бартоломео Франческо Расстрелли. Это беспримесное барокко.

В области мод и стилей – всё та же полнейшая анархия – тут причудливым образом сохранялся старорусский костюм, даже среди дворян, спокойно сочетавших тулупы с пудреными париками и фижмы с душегреями. Кроме того, в Москве и её окрестностях жило много купечества, ремесленников и крестьян, не собиравшихся менять веками установленные правила. Поэтому на улицах была такая масса мужиков в треухах да баб в повойниках. В экспозиции представлены «экзотические типажи» московских обывателей работы француза Жана-Батиста Лепренса. К слову, во второй половине XVIII столетия возник интерес ко всему национальному – к своему, чужому ли, неважно, а потому художники разъезжали по городам и весям, зарисовывая аборигенов. Больше того, по гравюрам Лепренса на Императорском фарфоровом заводе была сделана посуда с изображением крестьянок, возвращающихся с рынка, мужиков, торгующих рыбой и так далее.

Что представляла собой Москва конца XVIII века мы узнаём из записок московского градоначальника Фёдора Ростопчина, занимавшего это место уже при Павле I: «Некогда Москва стала священным местом для русских. Все важнейшие вельможи, за старостью делавшиеся неспособными к работе, или разочарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, к которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни». Екатерина, прибыв в Белокаменную, действительно встретила многих вельмож, покинувших Петербург и живших в своё удовольствие среди весёлой московской сумятицы – с чаепитиями до седьмого пота вместо чинного утреннего кофе. Этому способствовал Манифест о вольности дворянства, выпущенный в 1762 году и позволявший благородному сословию нигде не работать.

Ростопчин, впрочем, не идеализирует москвичей: «Роскошь, которой окружало себя дворянство, представляло нечто особенное: тут являлось великолепие рядом с нищетой. К примеру, встречались огромные дворцы, одна часть которых блистала богатым убранством, а в другой недоставало мебели; громадные залы, множество гостиных и отсутствие внутренних покоев для хозяина и хозяйки дома. Численность домашней прислуги почти всегда не соответствовала имущественным средствам владельца». Да что там? Кремль был заросший – достаточно увидеть рисунок Фёдора Алексеева «Никольские ворота и Алевизов ров». Ощущение крайней заброшенности.

Разве такое могло понравиться деятельной и скрупулёзной матушке? Кстати, ей в Москве было попросту негде жить. Все царские дворцы, включая те, которые царица посещала в юности, находились в упадке или были не достроены. Поэтому архитектором Матвеем Казаковым был спешно возведён деревянный чертог на Волхонке. На выставке можно увидеть планы, чертежи, наброски и – результат. Увы, тогдашняя Волхонка не была фешенебельным центром, и Екатерина из своих окон видела распутицу и неуют.

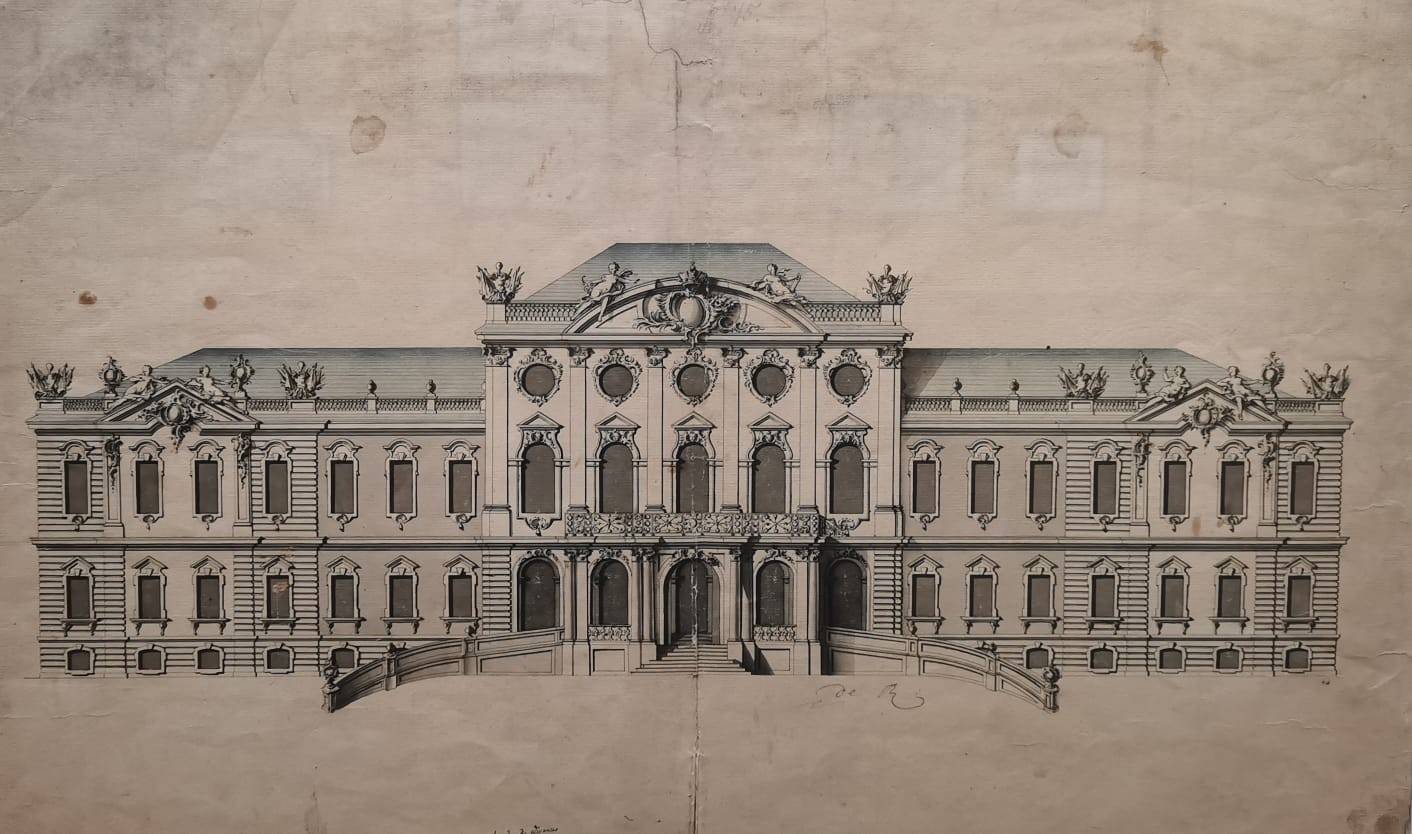

Некогда роскошный Головинский дворец, включавший бывшие Летний и Зимний Анненгофы, пришёл в полнейшую ветхость и выглядел непрезентабельно. К тому же он пережил пожар и был лишь частично восстановлен. Екатерина останавливалась в нём в 1762 году во время приезда для церемонии коронации. Хорош был только Головинский сад (ныне – Лефортовский парк), куда императрица дважды ездила гулять в 1775 году. На выставке представлен проект беседки для Головинского сада. Так же было и в Покровском-Рубцове: о былом великолепии императорской усадьбы свидетельствовали лишь дворцовые сады с катальной горкой и прочими затеями. Елизавета Петровна мечтала выстроить дворец в своём вкусе, и среди экспонатов имеется проект Расстрелли 1753 года. Но всё это осталось на бумаге.

Целый раздел посвящён большому Екатерининскому дворцу, который начали строить ещё в 1773 году, и он был в духе актуального классицизма. Возводили его на фундаментах разрушившегося Летнего Анненгофа, и сохранение барочного основания во многом предопределило характер нового проекта. Его автору князю Петру Макулову современный императорский дворец мыслился как монументальный чертог с несколькими внутренними дворами, торжественно развёрнутое своим протяжённым фасадом к каналам, регулярному партерному саду и Яузе. Потом обнаружилось, что при строительстве был использован некачественный кирпич, здание разобрали до основания и поручили перестройку самому Джакомо Кваренги. В отделке принимали участие Франческо Кампорези и Антонио Ринальди. Проект закончили только в начале 1780-х, поэтому в 1775 году Екатерина не смогла насладиться анфиладами пышного дворца. Наследник Павел, ненавидевший всё, что связано с властной матерью, отдал его под казармы. Сейчас во дворце располагается Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации. На выставочных стендах – проекты, эскизы, наброски будущего дворца.

1775 год – тревожная пора. Только-только произошла казнь Емельяна Пугачёва на Болотной площади, а по Москве ползли слухи, что голову отрубили не Емельяну, а какому-то подставному воришке, а сам предводитель снова готовит смуту. Это не могло не пугать Екатерину, чьё положение на престоле, несмотря на победы и свершения, было всё-таки шатким. За ней водился грех мужеубийства – как бы то ни было, но Пётр III считался законным представителем дома Романовых и потомком Петра Великого. Среди экспонатов – сцена казни Емельяна Пугачёва, а на сопроводительном стенде – цитаты из «Капитанской дочки». Пушкин, не будучи современником события, весьма точно описал волнение москвичей, их ужас и перед «царём Емелькой», и перед кровавой расправой над ним.

Екатерина иной раз была благосклонна к москвичам и с удовольствием посещала Кусково и Останкино – имения господ Шереметевых. Ещё бы! Там был крепостной театр, в коем играли не хуже, чем на французских подмостках. На одном из стендов – эскиз костюма «в восточном стиле» для актрисы Останкинского театра.

Также царице понравилось Коломенское – резиденция государя Алексея Михайловича. Она увидела нечто прекрасно-экзотическое и, как сказали бы теперь, аутентично-русское.

Находила Екатерина часик-другой и для карточных игр – до них она большой охотницей. В юности игрывала по-крупному, а став самодержицей, умеряла свой пыл. Перед нами – игральные карты XVIII века и круглый ломберный стол. За такими столами резались не лишь в ломбер, но и в макао, фараон и преферанс, а провинциальные баре и в подкидного дурака не брезговали, однако, название дал именно ломбер, получивший распространение при Екатерине II. Из мебели представлен изогнутый столик-бобик со столешницей в форме бобового зерна. Бобики стали модны в середине ХVIII столетия, когда царило рококо, не терпевшее прямых углов, а линия бобового зёрнышка прекрасно вписывалась в капризную эстетику рокайлей.

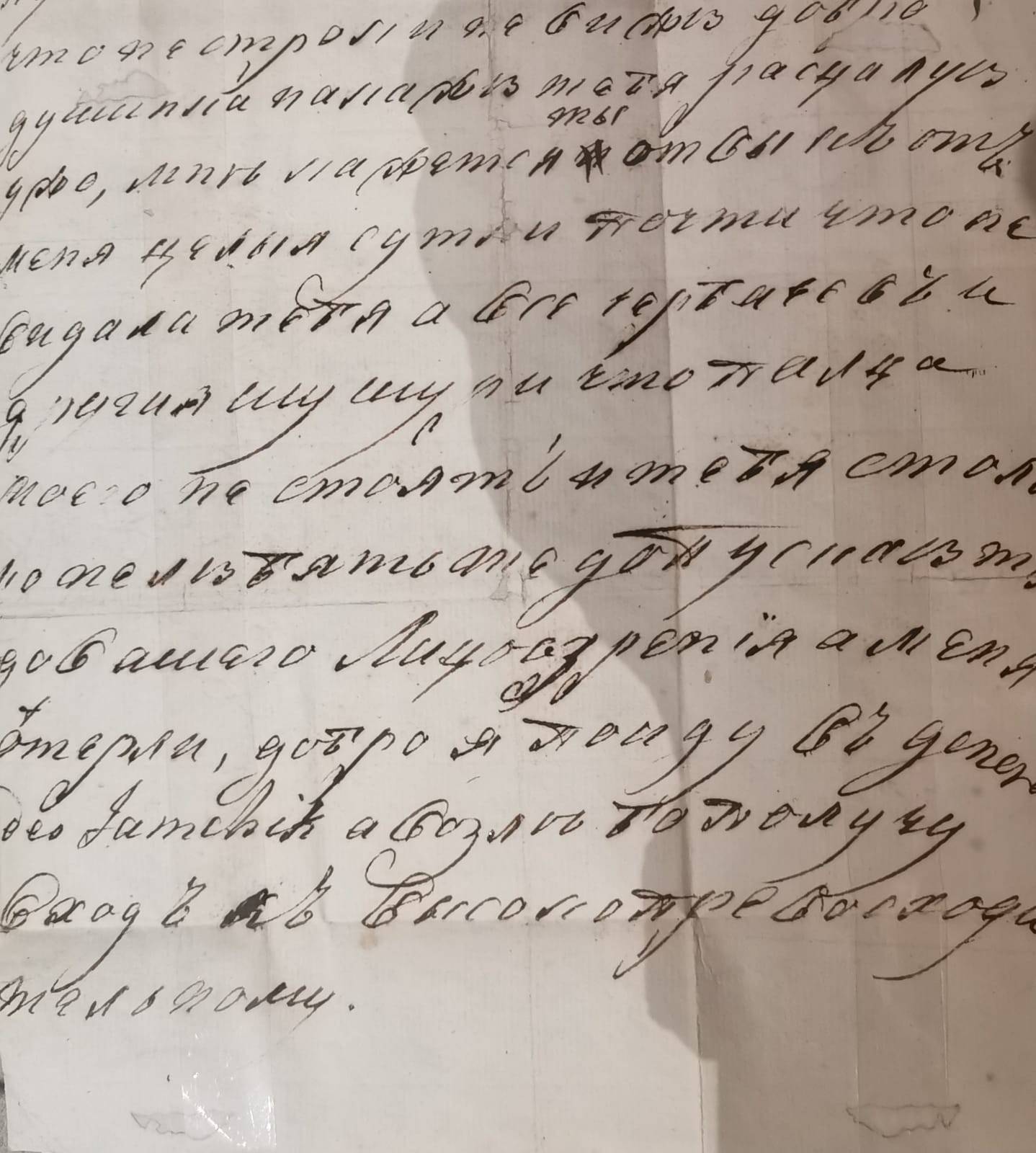

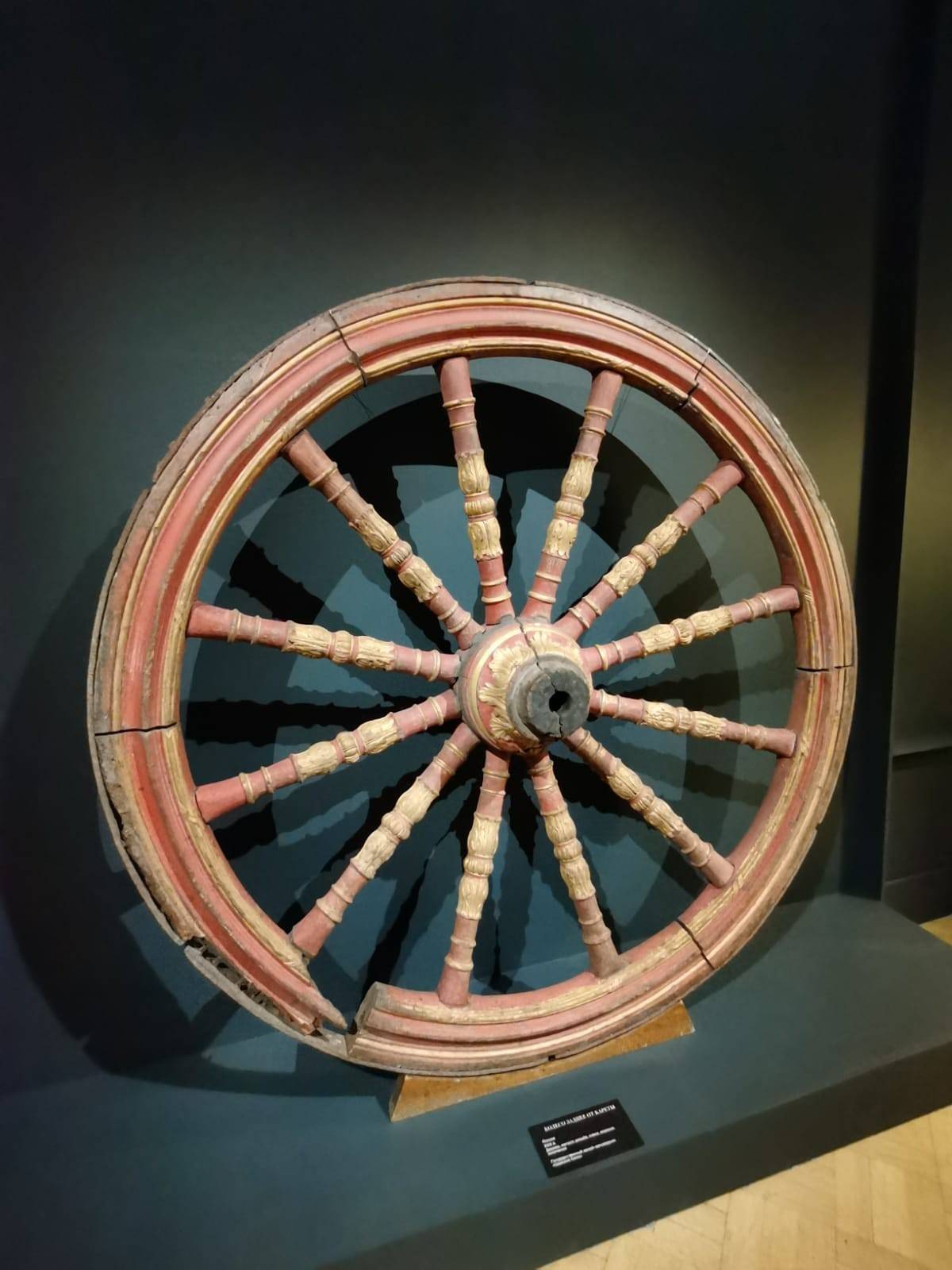

Помимо всего прочего, на выставке явлены раритеты – например, собственноручная записка Екатерины – Потёмкину. Росчерки императрицы – быстрые, но ясные. Она не терпела медлительности и хаоса ни в чём! Также интерес представляет огромное колесо старинной кареты и приглядевшись к работе, легко понять, из-за чего каретники считались «аристократией» среди ремесленников.

Итак, выставка информативна и расширяет наше представление не только о Москве XVIII столетия, но и о Екатерине – персоне сложной, неоднозначной и до сих пор вызывающей споры.

двойной клик - редактировать галерею