Непонятно почему и зачем, но все мы в большинстве своём если не открыто требуем, то втайне ждём от мира неких качеств гармонии и симметрии. А этот мир, похоже, вовсе не таков, он не гармоничен и не симметричен, иначе вообще вряд ли мог существовать, ибо на всякое бытие находилось бы гармоничное и симметричное ему нибытие, чего нет. В результате возникает некая двойная точка бифуркации, своего рода перекрёсток возможностей: то ли мир неправилен, то ли он вообще иллюзорен, то ли он вместе с нами, во времени, находится в переходе от бытия к небытию, то ли само бытие мира есть всего лишь часть некоего иного, истинного бытия, Бытия с большой буквы, где эти чаемые нами симметрия и гармония явлены в полной мере. Каждый из нас — чувствует он это или нет, размышляет он об этом или нет, — несёт на себе и в себе отпечаток такого перекрёстка (или креста?) возможностей, а также выбора своего пути по нему. Собственно, этот выбор — чуть ли не единственное действие, свободно доступное человеку и определяющее его судьбу.

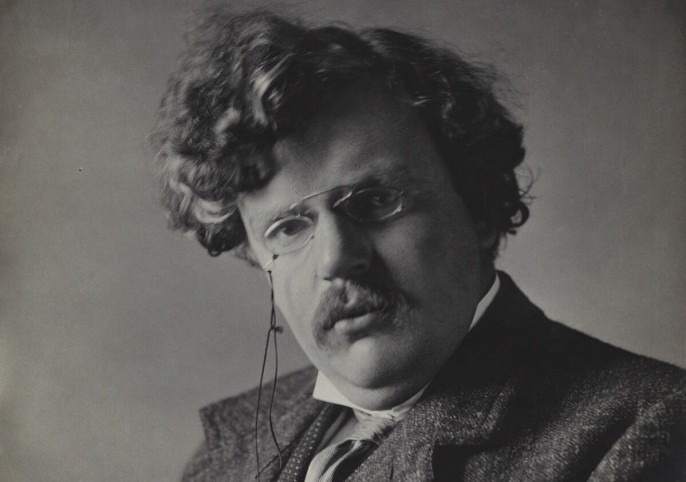

Но проще всего и чаще всего он, этот выбор, совершается в пользу очевидного: все мы смертны, а значит, и существуем лишь как случайный пакет волн в общем движении мира к неизбежному концу света, персональному и всеобщему, к «тепловой смерти Вселенной». Движемся по течению, по цепи причинно-следственных связей, и даже эволюция — не более чем частный случай энтропии. Но «событие не станет понятней, если его замедлить», — так считал английский мыслитель (сам он предпочитал называть себя журналистом, несмотря на все свои обширные литературные, философские и богословские труды, полное собрание которых насчитывает ни много ни мало 37 полновесных томов) Гилберт Кит Честертон (Gilbert Keith Chesterton), который задавался вопросом о том, «как всё это возникает вообще», а также отмечал, что лишь живое способно плыть против течения.

По уже устоявшемуся канону (а полтора века со дня рождения и почти 90 лет со дня смерти — срок немалый) Честертон оказал серьёзное влияние не только на британскую и мировую литературу, но также на британскую мировую культуру: современную ему и последующую. Однако насчёт характера и даже сути этого влияния внутри самого канона мнения не просто расходятся, а звучат чуть ли не взаимоисключающе: мастер парадоксов, но явно не их друг (то есть в отечественной культурной «матрице», неизбежно подразумевающей пушкинское Лукоморье, — не гений). Ревнитель традиции, идущей ещё от Римской империи (через римскую католическую церковь), но явный модернист и, более того, один из важнейших предшественников постмодернизма. Жёсткий критик тоталитарных режимов ХХ века, посягающих на права и свободы человека, но явный антилиберал, безжалостно развенчивающий фастфуд этих самых прав и свобод. Плоть от плоти Британской империи, но противник англо-бурских войн. «Апостол здравого смысла», но любитель абсурда. Блестящий полемист-интеллектуал, но «Честертон и есть толпа» (Эзра Паунд). И так далее, и тому подобное…

Не лишено оснований предположение, что о Честертоне за эти годы написано не меньше, чем было написано им самим. И в подавляющем большинстве этих текстов, как правило, выражается уверенность в том, что писателем всю его жизнь двигали духовные поиски, приведшие к искренней вере в Христа, и столь же искренняя, сердечная любовь к людям, со всеми их недостатками, грехами и слабостями, что и выражается в «подкупающей честности» его мыслей, которая вызывала и вызывает такой глубокий, длящийся и сейчас, интерес к его произведениям. Но, кажется, в данном случае всё несколько сложнее. Ведь если верно определение «Стиль — это человек» (Жорж-Луи Бюффон), то не менее верным должно быть и определение «Жанр — это человек», поскольку жанр любого произведения определяется его хронотопом, то есть, как показал ещё М.М. Бахтин на примерах античного романа, рыцарского романа и творчества Франсуа Рабле, пространственно-временных характеристик образной системы этого произведения. И пока ещё ни одному писателю, ни одному мыслителю, ни одному человеку не удалось «сбежать» из своего пространства-времени, полностью оторваться от него. Разумеется, Честертон здесь не исключение.

Конечно, он — это прежде всего тысячи афоризмов, разбросанных по страницам его многочисленных сочинений или известных по воспоминаниям современников.

Конечно, Честертон — это ещё и тысячи афоризмов:

«Когда человечество уже не производит на свет счастливых людей, оно начинает производить оптимистов».

«Традиция — это демократия мёртвых».

«Искусство — это всегда ограничение. Смысл всякой картины — в её рамке».

«Каждый политик является многообещающим».

«Классик — писатель, которого можно хвалить не читая».

«Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений».

«Мой вклад в литературу сводится к тому, что я переврал несколько очень недурных идей своего времени».

«Люди никогда не отвечают на тот вопрос, который им задают — они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать».

«Человечество… состоит из совершенно различных видов животных, укрывшихся под человеческой личиной».

«Я знаю, техники изо всех сил изобретают гигантскую иглу. Я знаю, биологи изо всех сил выводят крохотного верблюда. Но даже если верблюд очень мал, а ушко — огромно; даже если понимать Иисусовы слова в самом умеренном смысле, они всё равно значат, что нельзя особенно полагаться на нравственность богатых…»

«Жизнь (согласно нашей вере) похожа на журнальный детектив: она кончается обещанием (или угрозой), «продолжение следует». Жизнь с благородным благодушием подражает детективу и в том, что она обрывается на самом интересном месте. Разве смерть не интересна?»

«Волшебные истории — больше, чем правда. Не потому, что они лгут, будто драконы существуют, а потому, что утверждают: драконов можно победить».

«Ничем нельзя наслаждаться без смирения — даже гордыней».

«Победа над варварами. Эксплуатация варваров. Союз с варварами. Победа варваров. Такова судьба империи».

«Фанатик — тот, кто воспринимает всерьёз собственное мнение».

Таких «жемчужин мысли» у Честертона действительно тысячи. Но самым признанным жанром в многообразном и многомерном его творчестве оказались детективные рассказы, прежде всего — о католическом священнике патере Брауне. Первая публикация рассказа из этой серии, как известно, относится к 1910 году («Сапфировый крест» в филадельфийском еженедельном журнале «Saturday Evening Post»), когда Честертон был уже более чем известным и влиятельным журналистом и писателем, автором получивших широкое признание романов «Наполеон из Ноттингхилла» (1904), «Человек, который был Четвергом» (1908), а также «Шар и крест» (1909), биографий Томаса Карлейля, Роберта Льюиса Стивенсона, Роберта Браунинга, Чарльза Диккенса, Альфреда Теннисона, Уильяма Теккерея, Льва Толстого, Бернарда Шоу, Уильяма Блейка и ряда других, книги христианских эссе «Ортодоксия», постоянным собеседником, очным и заочным, того же Бернарда Шоу, Герберта Уэллса и множества других деятелей английской культуры своего времени. Для чего же ему понадобились детективные рассказы? Только ли потому, что детектив даёт «некое ощущение поэзии современной жизни», как утверждал сам Честертон в эссе 1901 года «В защиту детективной литературы»? Не забудем: он писал и стихи, поэзия была важна для него («Белый конь» тому свидетельство). И его детективы, к которым он, как можно видеть, «подбирался» ещё до того, как начал их писать, несомненно, поэтичны.

Кстати, первая «проба пера» Честертона в данном жанре состоялась уже в 1905 году у него вышел сборник рассказов «Клуб удивительных профессий» («The Club of Queer Trades», но никаким патером Брауном там ещё не пахло). К тому времени цикл рассказов Артура Конан Дойля о частном детективе Шерлоке Холмсе с лондонской улицы Бейкер-стрит публиковался уже почти двадцать лет и получил невероятную популярность. Сам Честертон писал, что Шерлок Холмс «единственным литературным персонажем со времён Диккенса, который прочно вошёл в жизнь и язык народа, став чем-то вроде Джона Буля или Санта-Клауса». Детектив — американский по корням (с учётом феномена Эдгара По) и преимущественно английский по генезису своему жанр литературы. Его возникновение обычно связывается как раз с развитием буржуазных прав и свобод, снятием сословного неравенства и сопутствующей десакрализацией и монетизацией человеческой жизни («человек — это то, сколько он стоит»). В этом смысле можно предположить, что без британских избирательных реформ XIX века, особенно без реформы 1884 года, классический образ Шерлока Холмса, частного детектива, скорее всего, вряд ли мог появиться, а тем более — получить такое всеобщее признание.

Но появление образа патера Брауна, похоже, связано уже с несколько иными процессами. И дело здесь даже не столько в том, что он возник уже в поствикторианской Британии, над которой всё ещё никогда не заходило солнце, но уже прошло свой зенит и не светило в полную силу, клонясь к закату. Но если можно сказать, что Конан Дойль сам был частью викторианской имперской эпохи, то Честертон — уже в большей степени её осознанием, а Агата Мэри Кларисса Кристи — воспоминанием о ней (кстати, в период с 1920-го по 1930 год все эти самые-самые классики английского детектива: и Артур Конан Дойль, и Гилберт Кит Честертон, и Агата Кристи, — уже были классиками английского детектива).

Осмелюсь предположить, что феномен честертоновского детектива связан ещё и с развитием естествознания, которое к началу ХХ века уже выходило за рамки ньютоновской классической физики и, более того, классических причинно-следственных отношений. Пришла эпоха измышления гипотез, а Гилберт Кит Честертон, будучи «человеком, который задержался в детстве» и довёл игровую культуру своей мысли до высочайшей степени развития (происхождение и образование это ему позволяли, судьба Сесила Эдварда Честертона, младшего брата Гилберта, тоже известного интеллектуала и журналиста, который скончался в декабре 1918 года от последствий ран, полученных на фронтах Первой мировой войны, это подтверждает) имел возможность одним из первых войти в эти двери, что он и сделал. До знаменитого спора Эйнштейна и Бора играет ли Бог в кости, оставалось ещё более двух десятилетий, ни «Homo ludens» (1938) Йозефа Хёйзинги, ни «Игра в бисер» (1943) Германа Гессе ещё не существовали даже в замысле, а известный культуртрегер Британской империи начал исследование культурного пространства мира как «игры Бога», обнаруживая там множество диковинных находок. Чем, видимо, и можно объяснить его бесспорное влияние на последующую британскую и мировую культуру (включая расцветший буйным цветом после Второй мировой войны буквально повсюду супержанр «фэнтэзи»).

Возможно, в данной связи особый интерес имеет один биографический момент: Честертон критически отозвался о выступлении одного гостя в военной форме из Российской империи, который продвигал «утопический», с точки зрения английского мэтра, лозунг передачи всей власти поэтам. По этому поводу Честертон заметил: «У русских есть все дарования, кроме здравого смысла». Человеком, которого он слушал, был Николай Гумилёв, а выдвинутый тогда лозунг в 1960-е зазвучал чуть иначе, и уже не в закрытых элитных клубах, а на улицах и площадях: «Вся власть воображению!»

Впрочем, Гумилёва нельзя назвать антагонистом Честертона в русской культуре и литературе — если таковой и существует, то по линии Максима Горького(они скончались с разницей в четыре дня), которого английский парадоксалист старательно пытался игнорировать, и, скорее всего, даже не потому, что на вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» давал ответ: «С Богом», а потому что всю историю человечества считал не борьбой классов, а игрой Бога. Признав «игру Бога» (здесь можно — с поправкой на масштаб — провести аналогию с признанием «эффекта наблюдателя» в квантовой физике), Честертон освободился от необходимости вести свою собственную игру, но не от собственной ответственности за такой выбор. Тем и интересен.