Эхнатон – первый религиозный гений в истории.

Акад. Б. Тураев

5. Бог как Оче-видность

Тот, кто написал Большой гимн Атону, несомненно был гением: не только поэтическим, но и религиозным. Кем Эхнатон точно не был, так это великим политиком.

Но также точно нельзя сводить драму Эхнатона лишь к противостоянию с Фивами, оппозиции «царство против священства». Дело здесь представляется несколько более серьёзным. С точки зрения фараонов, царей Египта, речь идёт о будущем Египетской цивилизации как мировой империи. С точки зрения жрецов Гелиополя – о мировой религии, способной покорить мир. Наконец, с точки зрения и тех, и других - о новой, открывшейся миру истине.

К четырнадцатому веку до РХ. Египет достиг своей духовной вершины. С которой ему открылось нечто, прежде от мира сокрытое: новое зрение, новое видение, новый взгляд на свои собственные начала и на свое будущее; наконец – на божественные универсальные начала мира. Дело действительно шло о пророческом откровении, первом в ряду божественных откровений человечеству. И то, что Эхнатон – первый великий пророк человечества (во всяком случае, из тех, о которых нам известно) – совершенно неоспоримо.

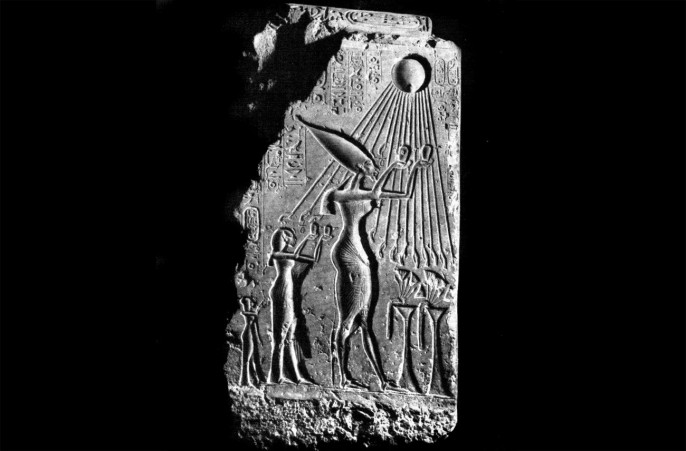

Гениальность же Атона – бога солнечного диска, эмблемы Единого была, прежде всего, в том, что он был оче-виден (виден очам): непосредственно, всем и каждому. Тем самым, как бы разом совлекая с божественных сущностей, до сих пор скрытых, всю множественность наслоений и образов, о которых тысячелетиями размышлял Египет

Одним жестом Эхнатон сорвал с вещей мира весь, так сказать, «покров Исиды»: Бог явился воочию – вот, чем в сущности своей было откровение Эхнатона. Откровение, как таковое. Тот, непреступные таинственные чертоги которого тысяч лет штурмовала египетская мысль, наконец-то ОТКРЫЛ СЕБЯ (Гемет-па-атон, Атон Найден – имя, которое дает Эхнатон одному из первых построенных им храмов).

Понятны отсюда всё неслыханное дерзновение царя и даже его дерзость: энтузиазм, с которым он несет свое откровение Египту. В речи в Карнаке Эхнатон блестяще сформулирует суть новой веры: «Послушайте! Я говорю вам… о формах богов… я видел, когда они прекращали свое существование один за другим, хотя и были сделаны из самого ценного камня… За исключением бога, который сам зачал себя (Атума)».

Вот самое простое и ясное доказательство единственности Бога: вечного, вековечного, предвечного, сотворившего небо и землю, в отличие от тех храмовых статуй, в которых до сих пор являли себя боги Египта (боги ищут и находят себе тела – такова традиционная теологическая установка). Не таков Атон – бог, «пламенеющий в Солнце» (Шу-эм-Атон), единый Бог-Творец, создатель и питатель всего сущего, зримым воплощением которого является солнечный диск, открытый чувствам непосредственно и прямо настолько, что даже само имя бога как бы теряет смысл. Имя должно указывать на скрытую сущность, природа же Атона «препростая», как сказал бы поздний христианский апологет. Атон – бог без-образный, бог, который является вне всех своих мифологических масок, как чистая и непосредственно видимая всем очевидность: надо просто открыть глаза и увидеть: все гениальное просто.

Увы, просто это было только гению. Люди же в массе своей слишком от гениальности далеки. Понятно то сокрушение, с которым Эхнатон встречает непонимание своих идей. Но понятно, и само это непонимание.

Нечто препростое? Видимое всем? И всё? И больше ничего? Один только свет и его источник? Для Египтян, тысячи лет живущих в космосе, населенном мириадами зооморфных, антропоморфных образов это было как-то слишком уж ново. Потерять разом весь этот, такой родной, шепчущий тысячью голосов божественный мир? Лишиться всех старых привычных богов? Ради чего? Нового солнечного откровения? К такому Египет оказался не готов.

Несмотря на то, что Эхнатон, подобно Христу, ежедневно беседовал со своими учениками, объясняя им тайны веры («Эхнатон проводит дни, поучая меня, – столь велико мое рвение в исполнении его учения», говорит один из его вельмож; «я слышал его голос непрестанно, мои глаза видели его совершенство каждый день. Мой господин – всезнающий подобно Атону», говорит другой его ученик, будущий фараон Эйе), Эхнатон сильно переоценил способность людей видеть очевидное, слышать то, что им говорят, и воспринимать божественное откровение как истину. Девяноста девяти из ста это (особенно в таком консервативном мире, как Египет) просто-напросто недоступно. Эта трагическая переоценка и стала, кажется, главной причиной катастрофы.

Наивность Эхнатона, как первого пророка истины на земле, понятна и простительна. Но ведь и Христос полторы тысячи лет спустя преуспел бы едва ли больше, не будь Он истинным воплощением Бога-Слова, не так ли?

Эхнатон был первым, кто «разодрал завесу храма» (Мф. 27, 51), явив то, что находилось за ней. Первым, кто отдернул тяжелую портьеру, исписанную магическими знаками и заклинаниями, изображающими солнце, чтобы в темную комнату, полную страхов, фантазий и образов, хлынул свет настоящего солнца. Но этот свет – свет очевидности не столько восхитил и обрадовал находящихся в комнате, сколько ослепил и возмутил их. Так что весь возмущенный хор потребовал закрыть окно снова. Через тысячу лет Платон будет уже гораздо мудрее – его миф о пещере населен людьми, привыкшими ко тьме и не желающими видеть свет солнца.

Таким образом, будь даже жрецы Амон-Ра предельно благожелательны Эхнатону, вряд ли они могли бы принять откровение Атонизма. Лучше понимая природу людей и их чаяния, жрецы Амона понимали, какой бог нужен людям: бог-тайна, бог-чудо, бог-авторитет. Именно такова природа Амона, радикально отличная от природы Атона.

Амон – бог темный, сокрытый, приходящий внезапно, неизвестно откуда, подающий знаки своего явления (как позднейшие греческие оракулы или как Яхве, являющий свою силу Моисею и Илии) и уходящий неизвестно куда. В такого бога люди готовы верить и его уважать.

Чтобы по-настоящему увидеть видимого всем Атона, нужно усилие духа: на такое люди как правило не способны.

Атон является так, будто пелена ползет чешуей с глаз слепого. Атон – бог-откровение, бог-прозрение, бог-свет, бог-дыхание жизни, торжественно восходящий над целым миром и ликующий в зените небес, во всей силе и славе являя себя всей созданной им вселенной.

Богоявление Атона таково (и эту торжественную песнь мы слышим в чудных гимнах Атону, сложенных Эхнатоном) будто в сердце человека открылся сокровенный доселе глаз. И вот: то, что всегда было перед глазами, но ускользало от сознания, теперь явлено; то, что произносилось шепотом в тайных комнатах теперь – провозглашается с кровель…

Яснее всего это «прозрение слепого» являют храмы Атону, которые строит Эхнатон, принципиально отличные от храмов Амону. Храмы Амона – темны и таинственны. Там, во мраке тайных святилищ жрецы свершают свои обряды, куря благовония пред статуями богов и адитоном – храмовой завесой, скрывающей святая святых. Храмы Эхнатона – это громадные открытые солнцу пространства, ограниченные рядами колонн и статуй и уставленные жертвенниками со всех земель Египта. (Манефон, желая подчеркнуть ересь Осарсефа, пишет, что он совершал службы «по столбам», то есть – по солнцу).

Никаких тайных обрядов в тайных святилищах. Никаких кровавых жертвоприношений. Жрецы Атона выносят дары и служат свои литургии открыто, при скоплении народа, перед встающим и заходящим Солнцем. В жертву Атону приносятся не тельцы, но плоды земные: цветы и фрукты. Вообще, если мы хотим понять пафос и настроение этих служб, то, пожалуй, не найти лучшего сравнения, чем православное освящение куличей на Пасху у дверей храма под полуденным солнцем.

И если Эхнатон настойчиво подчеркивает свое возвращение к истине Маат (жизнь по правде и справедливости) от заблуждений, которыми слой за слоем закрыли ее жрецы, то это не только возвращение к Маат первых династий, это указание на Маат, как истину самой очевидности. Истину, из которой следует ненависть ко всякой лжи, в том числе и лжи идолопоклонства, лжи жрецов с их фантастическими баснями, лжи придворной лести и заговоров.

И, кстати, – помпезного придворного искусства, которому Эхнатон противопоставляет естественность во всем – правду жизни, как она есть.

6. Новая искренность

«Впервые в царские надписи и официальные декреты был введен народный язык; вдобавок, фараон отказался от строгой условности этикета и допустил непосредственность в отношениях с членами своей семьи и близкими, – замечает Мирче Элиаде. – За всеми этими новшествами стояло то, что для Эхнатона "истина" (маат) и все "естественное", соответствующее ритмам жизни, имело религиозную ценность. Ибо этому болезненному фараону, почти уродцу, которому суждено было умереть очень молодым, открылся религиозный смысл "радости жизни", наслаждения неистощимыми творениями Атона, прежде всего, божественным светом».

Что касается болезненности и уродства, то множество спекуляций историков вокруг внешности фараона сегодня находят, наконец, свое естественное объяснение. Н. Ривз в своей книге об Эхнатоне приводит данные генетических исследований, из которых следует, что Эхнатон страдал редкой генетической болезнью. Болезнь никак не влияла ни на умственные, ни на репродуктивные качества царя, однако, вполне могла убедить его в своей исключительности, избранности: единственный сын Бога конечно должен отличаться даже внешне от обычных людей.

Искусство Амарны (так наз. «амарнский натурализм»), – вообще отдельная тема и отдельный удивительный феномен. Подчеркнутая странность, андрогинность облика Эхнатона, вытянутые головы, пышные бедра, обвислый живот, и, одновременно – невероятно живые картинки семейной жизни, эмоциональность и непосредственность, взрывающие изнутри весь монументальный символизм прежнего искусства. Все это так далеко от привычного, что приводит в замешательство и египтологов и искусствоведов.

Одни говорят, что андрогинность Эхнатона в искусстве Амарны призвана подчеркнуть его божественное происхождение, его богосыновство, единосущие богу-творцу (Атона называют «матерью и отцом всех людей», так же, как называли великую мать, предвечного андрогина Нейт). Другие называют искусство Амарны импрессионизмом, стремлением подчеркнуть непосредственную правду жизни.

Конечно, здесь был тот же уход от символизма образов, каким была и сама религия Атона. Ничего выспренного, ничего торжественного, уходящего в таинственные глубины божественных символом. Явившийся, открывшийся людям Атон явил и новую перспективу – с сияющих небесных вершин на землю, открывая красоту непосредственного бытия во всех его проявлениях – здесь и сейчас.

В этом был, пожалуй, и определенный «декаданс», снижение, каким предстает искусство Греков в сравнении с монументальным искусством Египта, или искусство Возрождения в сравнении со строгой иконографией предшествующей эпохи. Можно сравнить атмосферу Амарны и с протестантизмом, упрощающим доктрину, отказывающимся от предания и пытающимся откатить историю к первохристианству…

Такие сближения увлекают многих, но, все же они не вполне корректны, поскольку упускают из вида главное: откровение и миссию Эхнатона, как пророка, несущего новую истину. В этом смысле, логичней сравнить Эхнатона с Иисусом, Который также отвергает предания старцев ради новой истины. Но и не так чтобы совсем уж новой. Ведь и Он пришел не отвергнуть Закон и Пророков, но исполнить (Мф. 5,17). Почему в подобном пророческом достоинстве отказывают Эхнатону?

Впрочем, понятно почему: тяжесть веков и патина тысячелетней Египетской древности слишком довлеет над сознанием и ученых и обычных людей. в сравнении с этими бронзовыми тысячелетиями революция Эхнатона кажется лишь случайной безумной кометой, на один момент прочертившей небо и сгинувшей бесследно…

Люди вообще очень консервативны. И египтологи не исключение. Однако, бывают такие мгновения, к которым стоит отнестись всерьез. Бывают мгновения, за которые можно отдать целые тысячелетия. И когда Ян Ассман называет эпоху Эхнатона самой важной эпохой в истории всего Древнего Египта, нам остается только согласиться, добавив лишь: не только Египта, но и всей истории Древнего мира.

Перед нами – выход из «пещеры Платона» за тысячу лет до Платона. А также и: «вот, завеса в храме разодралась надвое» (Мф. 27, 51) Ибо, если Бог явился как видимый всем свет и дыхание жизни, то какими еще символами и заклинаниями можно от него отгородиться? Все – на волю, на свет, на праздник жизни – вот пафос откровения Эхнатона.

Замечательно и то, что на всех изображениях Атона эпохи Амарны диск солнца вырезан глубоким горельефом, подчеркивающим его округлость. То есть, это свое новое солнце, «солнце духа» Эхнатона воспринимается уже даже не как диск, но как шар. Атон изображается трехмерным на плоскости. И это третье измерение воспринимается как указание на выход за грани прежней реальности. За пределы и довлеющего египетского дуализма, и египетского искусства, и самого восприятия бытия. Так впоследствии христиане будут называть себя новыми людьми (модерни) противопоставляя себя прежним людям (антиква).

7. Бог-Творец

Справедливо, впрочем, и то, что настоящее эзотерическое богословие Атона нам почти неизвестно. Какой трансцендентный Бог (солнце невидимое) скрывается за за видимым солнцем Атона? Во всяком случае сам Эхнатон подчеркивает исключительность Атума – трансцендентного бога-творца, выводящего все мироздание из небытия.

В одной из речей, которые Царь держит перед народным собранием Фив, Эхнатон говорит: «Существует только один бог, который стоит над всеми и который властвует над нашей судьбой. Наш бог – Атон! Бог – Солнце, само Солнце, которое всё создало».

Итак, Атон – бог-создатель.

В 175 гл. «Книги Мертвых» Осирис ведет диалог с Атоном, о котором говорится как о Первотворце: он «сотворил землю (Мир) согласно воле своей, пребывая в одиночестве». То есть, и здесь Атон выступает в роли Атума.

Атог – творец, хранитель мира, поддерживающий мир над бездной небытия, и его завершитель. В той же главе «Книги Мертвых» Атон говорит Осирису: «Ты будешь жить дольше миллионов лет... но в конце я уничтожу всё, что создал, земля снова станет частью изначального Хаоса, как бездна вод в её исконном состоянии. Тогда я буду тем, кто останется (один)».

Итак, Атон (Атум) выводит мир из бездны, и сохраняет его, чтобы через миллионы и миллионы лет снова погрузить мир в Ничто, сохраняя, однако, в себе все логосы бытия, чтобы через новые миллионы и миллионы лет все повторить сначала – такова вера Египта. Из этого круга Вечного Возвращения выведут человечество только Зороастризм и Христианство.

Однако, вот что становится ясно: Атон – не просто диск солнца, дающий жизнь всему живому, но некая всеобъемлющая животворящая сила самого Атума.

Так же точно, сложись судьба Атонизма более счастливо, ничто, кажется, не мешало тому, чтобы ослепительный, высокий, видимый всем Атон и таинственный, в глубину сердца каждого стучащий Амон слились воедино (как позднее Христианство явило Троицу в Единстве: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой).

Так же как Атум и Атон, так и Атон и Амон вполне дополняли друг друга. И в позднейшем богословии Египта мы действительно видим элементы подобного синкретизма.

И как бы далее не сложилась судьба Атонизма, ясно одно: с миссией Эхнатона в мир действительно вошло новое откровение, и это новое откровение было уже неустранимо. В следующий раз подобное потрясение всех устоев мир испытает только спустя почти полторы тысячи лет в явлении Христа.

И еще одна важная тема, которая очень плохо изучена и о которой мало что можно сказать определенного: связь египетской духовности с индийской и иранской. Ясно лишь то, что Атонизм – совершенно явно арийский тип духовности (кстати, вполне возможно, что Эхнатон в юности жил и воспитывался в индо-хурритском царстве Митанни), и что Атон и арийские боги весьма комплиментарны.

Во всяком случае то, например, что одним из артефактов Атонизма являлись неугасающие огневые жертвенники (как и в Зороастризме), а центральное духовное зороастрийское понятие Аша практически идентично египетскому понятию Маат, заставляет задуматься.

Что же касается судьбы 103-го псалма и гипотезы о жрецах Атона, с которыми могла быть связана история «исхода», то и здесь вопросов конечно гораздо более, чем ответов. Ничего сколько-нибудь убедительного сказать на этот счет нельзя. Кроме одного – удивительной целостности и законченности всей картины, если обозреть ее, отойдя на несколько шагов назад.

Судите сами: величайший на земле переворот Атонизма исторически совпадает по времени с появлением столь странной и загадочной общности как Израиль. Эта общность строит свою идеологическую концепцию на «выходе из Египта», и при том, что яростно отвергает духовные основания Египта, удерживает в себе массу египетских черт и массово использует в своем культе египетские заимствования. Наконец, спустя более чем тысячу лет именно в эту общность приходит (и) Богочеловек Христос, который апеллируя к её культу, взрывает его изнутри учением, которое изумительно близко во всём учению Эхнатона.

Как бы то ни было, перед нами воистину величайшая загадка мировой истории. И если мы не в силах сегодня её разгадать, то хотя иметь в виду этот огромный знак вопроса и предпринимать такие попытки – просто обязаны.