Продолжение. Часть 1

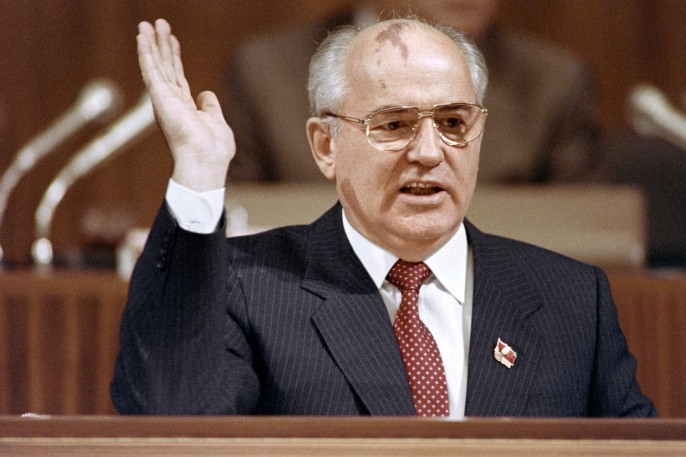

В ту пору, когда «процесс пошел» (выражение Горбачева), о его цели и содержании, кроме него, во всем СССР знали всего двое. Но теперь-то о действительных целях и действиях «перестройщиков» известно почти всем, за исключением каких-то, может быть, крайне важных, но все-таки деталей. Даже если они вдруг открылись бы нам сейчас, общей картины и результата заговора они бы не изменили. Парадокс состоит в том, что впервые в мировой истории заговоров его главные организаторы оставили после себя груды мемуаров, в которых описали, почему и как они уничтожали СССР. Да, случилось то немыслимое и невероятное, о чем говорил в 1965 г. Д. Кеннан: в сознании правителей страны произошел коренной идеологический и политический переворот. Как подлинные революционеры (контрреволюционеры), они действовали не во имя личной власти (они ее имели!), тем более богатства, а во имя идеи, которая одурманила их головы, завладела их душами. При этом они, конечно же, полагали, будто несут людям счастье. Хотя двигали ими ненависть к идее социализма, к сложившейся Системе и безмерные амбиции и тщеславие. Отсюда — множество их публикаций о «перестройке», в которых они хвалятся своей победой, а на самом деле признаются в государственной измене. Так, выступая с лекцией в Мюнхене 8 марта 1992 г., сокрушитель Советского государства Горбачев, выставляя себя подлинным историческим героем на все века, вопрошал: «Понимали ли те, кто начинал, кто осмелился поднять руку на тоталитарного монстра, что их ждет? Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы… Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул…» (Горбачев, 1992: 193).

В той же книге «Декабрь-91. Моя позиция» Горбачев, отвечая на вопросы корреспондента «Литературной газеты» Ю. Щекочихина, говорит: «Конечно, идея радикальной перестройки пришла не сразу, не вдруг. Во время одного из последних декабрьских интервью (американской телекомпании 18 декабря) зашла речь о том, с чего все началось. Мне напомнили, что я как-то сказал: “Есть вещи, о которых я не хочу, не могу говорить”. Не настало ли время все сказать? Но я вовсе не хотел наводить какой-то туман, напускать на себя загадочность. Просто нужно время, чтобы еще многое обдумать, поразмыслить. Но вот одна фраза, которая может пролить свет на многое. Мы гуляли по берегу Черного моря с Шеварднадзе (примечания в цитатах сделаны мной. — И. И.). Это был семьдесят девятый год. Тогда мне было сорок восемь, а ему пятьдесят, наверное. В общем, уже зрелые люди, что там говорить. И у нас шел разговор о том, с чем мы сталкиваемся. Мы чувствовали, как в существующей системе трудно работать человеку совестливому, с нравственными понятиями. Эдуард Амвросиевич сказал тогда: вы знаете, все прогнило. Я с ним был согласен. Вот вам ответ на вопрос» (там же: 122–123).

Чуть ниже в том же интервью с Щекочихиным Горбачев говорит: «Поколение “шестидесятников” долгое время жило верой в то, что надо лишь улучшить существующую систему и что это возможно. Когда я пришел к заключению, что ее нельзя улучшить, что нужна другая система? Не могу назвать точную дату. Ведь осмысление реальности пришло не как какое-то внезапное озарение. То, что мы начали реформировать в восемьдесят пятом году, это такой феномен, с которым не встречался ни один реформатор за всю историю человечества. Но дело не только в этом. Это был тоталитарный режим, причем в отличие от других подобных режимов он опирался на тотальное господство над собственностью. И на такую мощную машину, какой являлась КПСС с ее монополией на все. Так что это был твердый орешек. И надо все это понять, это надо было понять нам, чтобы реалистически смотреть на реформы, о которых мы думали. Есть вещи, которые уложились в первый этап. Это формирование концепции. Затем пошел этап превращения этой концепции в политику. Наконец, пошла трансформация этой политики в реальные формы жизни. Каждый этап требовал своего времени, условий…» (там же).

Вдумайтесь только, это говорит М. С. Горбачев: «нужна другая система», «это был тоталитарный режим». Этот человек с молодости несколько лет рьяно трудился в коммунистическом союзе молодежи, затем 10 лет возглавлял ставропольскую партийную организацию, был членом ЦК КПСС, семь лет — секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК, а с марта 1985 г. — генеральным секретарем, т. е. первым лицом этой партии, а значит, и государства. Ведь нам известно: еще в 1979 г. он согласился с Э. А. Шеварднадзе, будто в этой стране «все прогнило». В 1983 г. они пришли к такому же выводу с А. Н. Яковлевым, тогда еще послом СССР в Канаде. Соглашаясь на высший пост в стране, где «все прогнило», честный и ответственный человек должен был сказать об этом членам ЦК, избиравшим его на должность генерального секретаря. Допустим, не сказал из тактических соображений: «Скажу — не изберут. Лучше не скажу. Изберут — все поправлю». Но вот вопрос, который Горбачев должен был задать себе в любом случае: «А справлюсь ли я? Тем более если изберут и надо многое изменить». В психологии есть понятие «сомасштабность». Масштаб перемен, которые надо было совершить в стране, и масштаб ума и знаний, воли и энергии — они соотносились между собой? Но об этом, видимо, даже не думалось. «Предшественники смогли, и я смогу». С кем соразмерял себя Горбачев — с Лениным и Сталиным? Несомасштабен.

Слово «архитектору перестройки» А. Н. Яковлеву… «Московская промышленная газета» (30 марта — 5 апреля 2000 г.) опубликовала интервью Н. Гульбинского с Яковлевым под заголовком «Менять надо было буквально все». «Корр.: Александр Николаевич, когда у вас с Горбачевым впервые возникла мысль о необходимости перестройки? — Эти разговоры начались еще в то время, когда я был послом в Канаде. Уже тогда мы обсуждали с Горбачевым вопросы перестройки. Мы говорили с ним во время моих приездов в Москву и когда Горбачев приезжал в Канаду. Корр.: Что, на Ваш взгляд, требовало немедленных перемен в советской системе? — Менять надо было буквально все» (Яковлев, 2009: 283). Тут, пожалуй, стоит сказать несколько фраз о зловещей роли Яковлева в восхождении Горбачева на трон генсека и его роли как «архитектора перестройки»… Ценнейшие для науки сведения, помимо уже известных читателю, приводит в своих мемуарах Б. И. Стукалин — партийный и государственный деятель СССР: «Признаюсь, что, поддерживая с А. Н. Яковлевым довольно близкие отношения в течение многих лет, не разглядел страшного двойного нутра этого оборотня… Мы пришли в аппарат ЦК в 1960 году практически одновременно… Особенно ему хотелось знать всю подноготную его изгнания из ЦК в 1973 году, о причастности к этому отдельных лиц. Я делился с ним известной мне информацией и своими соображениями. Но на его нетерпеливый, злой вопрос: “Так кто же меня выжил из ЦК?” — обычно отвечал, что ничего конкретного не знаю, хотя эта история была мне известна во всех подробностях… “Ну, ладно. Они (?!) еще пожалеют об этом, — с нескрываемой угрозой сказал как-то А. Н. Яковлев, — мне только 50 лет. Я вернусь (из Канады. — И. И.) и покажу им, где раки зимуют…” К этой теме он возвращался не раз… Еще в конце 50-х годов, проходя стажировку в Колумбийском университете США, А. Н. Яковлев оказался на крючке у ЦРУ» » (Стукалин, 2002: 305–307).

В своих мемуарах «Сумерки» Яковлев пишет: «Живет в моей памяти и приезд Горбачева в Канаду. И во время встреч в Москве в связи с подготовкой к этому визиту, и во время поездки он показал себя с самой лучшей стороны. Открыт, прост, любознателен, мастер дискуссии, убедителен в аргументах, откровенен без каких-либо оговорок. Уже тогда я искренне хотел, чтобы он стал лидером государства, говорил об этом открыто. Однажды Трюдо спросил меня: — Почему вы настаиваете, чтобы Горбачева принимали на самом высоком уровне? Он ведь приглашен министром сельского хозяйства Юджином Веланом? Я ответил: — Горбачев — будущий лидер страны. — Вы уверены? — Уверен. Трюдо долго смотрел на меня. Будучи умным и осторожным политиком, он не спешил поверить в это. Но мое мнение, видимо, подтолкнуло его к размышлениям. Так или иначе, после этого разговора многое изменилось. Качество организации встреч Горбачева было явно повышено. Вместо одной запланированной встречи с Трюдо состоялось три. Причем две — сугубо неформальные, с продолжительными разговорами, далеко выходящими за рамки официальных встреч. Оба политика были явно довольны друг другом» (Яковлев, 2003: 351–354).

Вот момент, достойный осмысления: Посол СССР трижды встречается с премьер-министром страны, которая является доминионом Великобритании, а та, в свою очередь, — самый верный союзник США. Что должен был сделать Трюдо после первой официальной встречи с Горбачевым, учитывая то, что это, по словам советского посла, будущий генсек ЦК КПСС, главная фигура в стране? Трюдо тут же должен позвонить или отправить шифрограмму премьер-министру Великобритании, рассказать о встрече, а главное, о возможности прощупать его позиции по вопросам, интересующим Запад, установить личные отношения. Осмыслив полученную от Трюдо информацию, премьер-министр Великобритании передает ее в Госдепартамент США или напрямую президенту. В порядке обратной связи Трюдо получает вопросы, подлежащие обсуждению с Горбачевым. Вот одно из объяснений, зачем Трюдо понадобилось одна формальная и две неформальные встречи всего-то с секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству… Вот почему не только Трюдо, но и Горбачев остался крайне доволен этими встречами: он понравился Трюдо, и тот, несомненно, поделится своими впечатлениями с кем следует…

В той же книге «Сумерки» Яковлев говорит: «Я думаю, что именно с поездки в Канаду политическая элита на Западе стала присматриваться к Горбачеву как к будущему лидеру. Позднее бывший министр иностранных дел Великобритании Джеффри Хау рассказывал мне, что, когда английское правительство обсуждало вопрос о приглашении возможного будущего советского лидера, информация из Советского Союза была противоречивой. Рассматривались кандидатуры Горбачева, Гришина, Романова. Решили посоветоваться с Трюдо. Последний высказался за Горбачева. Англичане прислушались к совету канадцев. Особенно памятен наш разговор с Михаилом Сергеевичем на ферме министра сельского хозяйства Велана*. Мы прибыли туда вовремя, а министр опаздывал из-за погоды. Мы с Горбачевым пошли в поле. Кругом никого, только его охрана на опушке леса. Сначала обычная беседа, но вдруг нас прорвало, начался разговор без оглядок. Почему? Трудно сказать. Он говорил о наболевшем в Союзе, употребляя такие слова, как отсталость страны, необходимость кардинальных перемен, догматизм и т. д. Я тоже как с цепи сорвался. Откровенно рассказал, насколько примитивной и стыдной выглядит политика СССР отсюда, с другой стороны планеты. Да и нервы мои были на пределе из-за десятилетнего пребывания за рубежом. Все последующие разговоры, когда мы колесили по стране, посещая фермеров, научные учреждения, встречаясь с простыми канадцами, священниками и нефтяниками, учителями и врачами, прошли на высоком уровне взаимного доверия и уважения к Горбачеву. Мы тоже наговорились всласть. Во всех этих разговорах как бы складывались будущие контуры преобразований в СССР» (там же: 353–354).

*Интуиция, способность к глубокому анализу говорили Яковлеву, что ставку ему нужно делать только на Горбачева: ошибки быть не может. Один раз, в 1978 г., он не ошибся, пригласив Горбачева в Канаду. Теперь нужно делать следующий ход, снова звать его в Оттаву и тут уж — пан или пропал — говорить обо всем начистоту. Яковлев сумел организовать эту поездку Горбачева, теперь уже секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству с 1978 г., в результате чего 1983 г. стал поворотным в судьбе Яковлева и Советского Союза, о чем не могли догадываться ни коммунисты, ни народ страны, ни даже высшее руководство партии. Горбачев и Яковлев вступили в тайный сговор, и теперь все зависело от того, станет ли Горбачев генсеком ЦК КПСС. Остальное было предопределено.

Есть еще тип людей-переменщиков, раз в неделю передвигающих мебель в квартире, заводящих новых жен и друзей, бегающих с одной работы на другую и удивляющихся, почему другие живут не так, как они. Мне кажется, что в сущности своей Горбачев из породы именно таких людей. Другое дело, что с годами страсть к переменам стала перерастать у него в манию величия, в чувство мессианского предназначения. Он стал мыслить себя Христом, Спасителем рода человеческого. Произошло это, конечно, не враз, а постепенно. Но — произошло. Не случайно Горбачев вспоминает комсомольские годы. По его мнению, видимо, в ту пору и началась главная трансформация его взглядов. «Жизнь, чем больше и глубже я соприкасался с ней, — пишет Горбачев, — все больше побуждала меня к размышлениям, поискам ответа на эти и другие вопросы. Наши публикации на эти темы мало что содержали нового на этот счет. Творческая мысль не только не поощрялась, наоборот, всячески подавлялась. Как член ЦК КПСС, я имел доступ к книгам западных политиков, политологов, теоретиков, выпускавшимся московским издательством “Прогресс”. По сей день стоят на полке в моей библиотеке двухтомник Л. Арагона “Параллельная история СССР”, Р. Гароди “За французскую модель социализма”, Дж. Боффы “История Советского Союза”, вышедшие позже тома фундаментальной “Истории марксизма”, книги о Тольятти, известные тетради Грамши и т. д. Их чтение давало возможность познакомиться с другими взглядами и на историю, и на современные процессы, происходящие в странах по обе стороны от линии идеологического раскола» (Горбачев, 1995: 144–145).

В первой части статьи я цитирую В. Казначеева: для Горбачева не существовало ни-че-го святого, понятия «патриотизм», «ответственность перед народом» для него не более чем пустой звук, что он человек «непорядочный». Там же я писал том, что В. В. Гришин определяет психологический портрет Горбачева всего двумя словами: предатель и трус. Ж. Т. Тощенко считает, что генсек не обладал стратегическим мышлением, имел низкий интеллектуальный уровень, представлял собой феномен исторического ничтожества. Как же проявились эти черты характера Горбачева в его политической деятельности, из которой и образуется его политический портрет? Вот патриотизм, ответственность перед народом… 6 марта 1986 г. в докладе на XXVII съезде КПСС Горбачев заявил: «Национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен». 27 января 1987 г. он же, Горбачев, на Пленуме ЦК КПСС говорил: «И пусть желающие сыграть на националистических и шовинистических предрассудках не тешат себя иллюзиями и не ждут никаких послаблений». Можно подумать, что Горбачев верил в то, о чем вещал в обоих случаях. Хотелось бы согласиться, но это было бы наивным. Горбачеву еще было крайне необходимо каждой фразой своей демонстрировать членам партии и народу верность слову и букве марксизма-ленинизма, ибо заговор только-только входил в зрелую стадию своего развития. Заговорщики «лукавили», появилось уже немало сомневающихся, было важно, чтобы их завиральным речам и решениям продолжали верить.

Но тут 16 декабря 1986 г. в Алма-Ате было объявлено, что 11 декабря того же года от должности первого секретаря ЦК КП Казахстана заочно освобожден Кунаев, первый секретарь ЦК КП республики, которой он управлял 20 с лишним лет. Кунаев был авторитетной фигурой в народе и вовсе не заслуживал такого отношения к себе. К тому же в тот момент он являлся членом Политбюро ЦК КПСС. И вдруг его снимают, да еще заочно! Кунаев был оскорблен. Возмущена была вся партийная элита Казахстана. Более того, без какого-либо согласования с местными партийными верхами на должность руководителя Политбюро национальной республики ЦК КПСС рекомендует избрать русского, бывшего второго секретаря ЦК Компартии Грузии Колбина. Это вызвало возмущение у казахских партийцев республики и в народе. В тот же день в центре города около здания ЦК партии Казахстана стали собираться люди, в основном молодые. За день их число выросло до нескольких сотен. Впервые в их руках были протестные плакаты и лозунги… На следующий день толпа выросла до нескольких тысяч человек, становясь все более буйной. В окна ЦК партии и в милицию, присланную для сдерживания демонстрантов, полетели камни. Тогда был отдан приказ разогнать демонстрацию. Началась схватка, в результате которой многие были ранены, а несколько человек убиты. Часть наиболее активных демонстрантов была арестована и приговорена к тюремному заключению. Несколько сотен студентов исключили из университета.

Не стоит думать, будто столь грубый политический ход со стороны Горбачева был случайной ошибкой. Это была провокация, сознательная пощечина с целью проверки состояния национального достоинства коренной нации. Это была первая авантюра заговорщиков, отлично понимавших, сколь ранимо и легко воспламенимо национальное сознание. Не случайно! Именно на возбуждение национализма ставилась одна из главных карт в разрушении Союза Советских Социалистических (национальных! — И. И.) Республик. И первый ход с точки зрения горбачевских целей оказался удачным.

Все более разрастались масштабы так называемого хлопкового дела, которое началось еще при Брежневе. Если бы Горбачев действительно думал о «совершенствовании социализма», он мог бы выправить ситуацию без лишнего шума. Но ему было выгоднее создать именно «дело», а последующее разоблачение выдать за один из главных пороков социалистической системы в целом, справиться с которым она не в силах. «Коррупция — один из главных врагов “перестройки”! Если мы не победим коррупцию, перестройка погибнет!» — говорили они. И началась яростная «борьба» с коррупцией в одной отдельно взятой республике, продолжавшаяся весь 1986, 1987 и часть 1988 г., в ходе которой и выросло желанное для Горбачева «узбекское дело». Сложилось это «дело» в основном благодаря усилиям, как оказалось потом, двух следователей-проходимцев Генеральной прокуратуры СССР Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Радио, телевидение, газеты и журналы, которыми руководил «отец гласности» Яковлев, были забиты все новыми сенсационными разоблачениями.

Оказалось вдруг, что в «деле» участвовал и сам глава республиканской парторганизации Усманходжаев. В январе 1988 г. его обвинили в уголовных преступлениях и сняли с должности. Избранный по рекомендации КПСС вместо него ярый «перестройщик» Рафик Нишанов в том же году сообщил, что обвинения в коррупции предъявлены 100 официальным лицам, 3000 таковых понижены в должностях, 18 000 исключены из партии, а 2 приговорены к расстрелу. «Узбекское дело» потрясло все советское общество, но прежде всего национальное сознание республик. Однако вскоре в СМИ стали все чаще появляться материалы о противозаконных методах Иванова и Гдляна, которыми они получали признания и привлекали к следствию ни в чем не повинных людей, многие из которых были полностью оправданы в судах. «Узбекское дело» было воспринято в республике как глумление над узбекским народом. Узбеки возвысили свой голос. Насторожился зараженный коррупцией Кавказ, в какой-то мере Москва. Но не Россия, не Украина, не Белоруссия, не республики Прибалтики, если не считать, конечно, коррупцией букет цветов любимой учительнице или бутылку коньяка врачу.

Все громче раздавались голоса, что «узбекское дело» состряпано по замыслу «верхов» и выполнено руками Генпрокуратуры. Генпрокуратура получила показательную взбучку от ЦК КПСС. Иванов и Гдлян были отстранены от следствия. Можно было подумать, что Горбачев и Яковлев всерьез озаботились возмущением национального сознания и стремятся успокоить его. Но тут на освободившиеся в Узбекистане руководящие посты Москва направляет в республику «десант» чужаков, в основном русских, не знающих узбекского языка, местных обычаев. Узбеки окончательно поняли: борьба с коррупцией была в основном трюком. Но догадаться, в чем смысл этого трюка, тогда не мог никто: ни в республике, ни во всем Советском Союзе. А заключался этот смысл в том, чтобы ударить все народы страны по национальным чувствам, возмутить, разозлить их души, раскачать их сознание, а в конечном счете вызвать ненависть к власти, к идеологии, к Москве как средоточию зла.

А дальше понеслось-покатилось само собой!.. Зимой 1988 г. вспыхнул конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Сотни тысяч армян в Ереване вышли на улицы. Ответом на них и провокационные слухи об убийствах азербайджанцев стали кровавые события в Сумгаите, втором по величине после Баку городе Азербайджана. В ходе погромов были убиты 26 армян и 6 азербайджанцев, сотни ранены. После резни в Сумгаите армяне массами бежали из Азербайджана. Армянское руководство стало принудительно выселять азербайджанцев из Армении. В любой стране бывают ситуации, когда долг власти состоит в том, чтобы силой подавить вспышки и кипение ярости и бесчинств. Однако Горбачев, словно попугай, из месяца в месяц, из года в год твердил одно и то же: «Надо договариваться. Крови не допущу». Здесь уместно вспомнить о «квадрате Наполеона» (выдающийся ум и равная ему воля, необходимые как для полководца, так и руководителя огромной страны в сложной ситуации). Но Горбачев не обладал ни одним из этих качеств… Особенно — волей.

…Эстонцы, латыши и литовцы осторожничали. В 1987 г. они обошлись немногочисленными демонстрациями. Но в 1988 г. бомба национализма взорвалась в Прибалтике во всю свою силу. В январе эстонцы опубликовали программу Партии национальной независимости, в которой говорилось об оккупации Эстонии Советским Союзом в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа, о репрессиях против эстонцев, о введении рыночной экономики вместо плановой, правах человека, восстановлении эстонских посольств за границей и, конечно же, о приоритете эстонского языка над русским. Было ясно, что в данном случае в перспективе речь неизбежно пойдет об отделении Эстонии от СССР, но пока, дабы не раздражать Москву, эстонцы хитрили: в апреле был создан Национальный фронт в поддержку перестройки. Литовцы в июне организовали «Саюдис» (в переводе на русский «Движение»), и тоже «в поддержку перестройки». Следом за литовцами подобная организация была создана в Латвии. Эстония и Литва восстановили флаги и гимны своих бывших государств. Парадокс происходящего состоял в том, что все эти перемены происходили при активной поддержке коммунистических партий этих республик.

В Политбюро как штабе «перестройки» многие, и прежде всего Е. К. Лигачев, на тот момент еще фактически второй секретарь ЦК КПСС, прекрасно понимали, что происходящее — вовсе не «совершенствование социализма», что дело клонится к началу развала СССР. Формально это признавал и Горбачев, называя действия прибалтов предательскими. И когда Политбюро приняло решение, что Горбачеву надо немедленно ехать в Прибалтику и выправлять ситуацию, он согласился — иначе надо было применять силу. Но — не поехал. Тут прав В. В. Гришин: элементарно струсил. Ситуация была, как говорится, пиковой. Показать свои симпатии сепаратистам, которые делали именно то, ради чего был задуман заговор, он не мог: это было открытое предательство перед партией. В этом случае он терял пост генерального секретаря, а с этим и возможность осуществить задуманное вместе с Яковлевым разрушение СССР, уничтожение КПСС и, как думалось, коммунистической идеологии. Снимать маску коммуниста было слишком рано: все только что пошло именно так, как надо. Прибалты показывали пример того пути, по которому должны были пойти другие национальные республики.

Оставалось одно: тянуть время, имитировать борьбу с сепаратистами, «лукавить». Горбачев решил перевести «стрелки» развития процесса на другие рельсы, переложить ответственность со своих на чужие плечи. Испытанный прием, мгновенно создающий иллюзию радикальных перемен, — смена первых руководителей республик «старой закалки» на новых, демократически настроенных. В июне были заменены первые секретари ЦК КП Латвии и Эстонии, а в октябре — первый секретарь ЦК КП Литвы. В августе Горбачев направил в Литву и Латвию Яковлева. Однако во время поездки Яковлев меньше всего общался с теми, кто был против происходивших перемен, а в основном встречался с активистами «движений за перестройку», в которых обосновались в основном националисты и сепаратисты. Для отвода глаз отверг их стремление ввести собственную валюту, восстановить свои посольства в других странах, а в целом проявил в разговорах мягкость и понимание притязаний прибалтов, что не могло не вдохновить их на новые шаги в избранном направлении. Вернувшись в Москву, Яковлев доложил Политбюро, что серьезных оснований для беспокойства у руководства ЦК КПСС быть не должно: прибалты — за перестройку. Не нужно иметь большого ума, чтобы понять, что путешествие и, по сути своей, поощрительные речи Яковлева в Латвии и Литве тут же стали известны в Эстонии. 16 ноября Верховный Совет Эстонской ССР принял Декларацию независимости, согласно которой он получал право аннулировать советские законы, не согласующиеся с положениями Конституции Эстонии, взять под свой контроль эстонские активы, восстановить частную собственность. Все это в конечном счете вполне укладывалось в стратегию заговора, изложенную в «диктовке» и записке Яковлева Горбачеву, но, как и в 1985 г., Горбачев понимал: все еще рановато. Все еще приходилось играть роль сурового генсека, борющегося за социализм. Горбачев созвал Президиум Верховного Совета СССР и выступил на нем с требованием отменить основные положения Декларации независимости, принятой Верховным Советом Эстонской ССР.

Штормило в Молдавии, в Западной Украине, Западной Белоруссии, но ни в одной из этих республик в течение 1988 г. дело не дошло до создания национальных фронтов, которые делали «погоду» в Прибалтике. Однако их пример выглядел вдохновляюще. Невозможно угадать, что думал Горбачев о сложившейся ситуации на самом деле, если отбросить в сторону его фарисейские речи на официальных мероприятиях. Несомненно, они обсуждали с Яковлевым обстановку в стране и отношения с зарубежьем, гуляя вечерами по дорожкам горбачевской дачи, но что и как они говорили, мы не знаем. Иногда подолгу, бок о бок, шли молча, думая каждый о своем. Можно предположить, что оба уже осторожничали в своих откровениях, уже лукавили в чем-то друг перед другом: полное единство взглядов на происходящее и будущее было уже позади; они, Горбачев и Яковлев, все чаще спорили, и тем острее, чем больше понимали, что близится точка невозврата, наступает пора снять табу («рано») с главных позиций стратегии заговора, предложенных в «диктовке» и записке Яковлева еще в декабре 1985 г. Страшновато было обоим, но гораздо больше — Горбачеву: чем бы ни закончилась «перестройка» (она же — заговор), по полной отвечать ему.

Приведу еще один пример отсутствия воли (безволия) Горбачева, если кто-то продолжает до сих пор смотреть на него как на «человека, который хотел как лучше»… Речь о финале «перестройки» — о том, как известная тройка (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) распустили СССР и создали СНГ. По этому поводу до сих пор идут споры: участвовал ли в этом Горбачев? В опубликованных мемуарах В. Ф. Кебича, бывшего премьер-министра Белоруссии, одного из подписантов «беловежской грамоты», есть глава «Михаил Горбачев знал о совершаемом государственном перевороте и имел реальную возможность предотвратить его». Читаем: «Ужин начался около часа ночи (это уже 9 декабря 1991 г. — И. И.). По предложению Ельцина пили только “Беловежскую”… В разгар застолья, когда народ уже слабо контролировал свое поведение, ко мне подошел Председатель КГБ Белоруссии Эдуард Иванович Ширковский. Отведя в сторону, шепнул: “Вячеслав Францевич, это же самый настоящий государственный переворот! Я доложил обо всем в Москву, в Комитет… Жду команды Горбачева… Ведь налицо факт государственной измены, предательства, если называть вещи своими именами”». Далее В. Ф. Кебич пишет: «Увы, Москва молчала. Не доложить о сообщении Ширковского Горбачеву просто не могли, я это исключаю. Доложили об изменниках генеральному ликвидатору Советского Союза. Никакой реакции» (Кебич, 2008: 202–203).

Немного информации для размышления и понимания. На I Общесоюзном Съезде Советов, утвердившем Декларацию и Договор об образовании Союза ССР 30 декабря 1922 г., присутствовали 2215 делегатов, в том числе от РСФСР — 1727, от Украинской ССР — 364, от Закавказской Федерации (Азербайджан, Армения и Грузия) — 91, от Белорусской ССР — 33. В глухих же дебрях Беловежской пущи судьбу СССР решали шестеро, а по сути — трое, хотя и получившие «добро» свыше. Вопрос решался вне всяких конституционных процедур лицами, не имевшими соответствующих полномочий. Заговорщиков по телефону поддержал министр обороны СССР, маршал авиации, он же предатель, Е. И. Шапошников (Молчанов, 2016: Электронный ресурс). Заметим, что без Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Горбачева маршал-предатель ни единого шага-движения делать не мог.

В Беловежскую пущу 7 декабря 1991 г. слетелись В. Ф. Кебич, С. С. Шушкевич (Белоруссия), Г. Э. Бурбулис, Б. Н. Ельцин (Российская Федерация), Л. М. Кравчук, В. П. Фокин (Украина) — еще одна, очередная, группа специалистов по «взрывным» работам, но не на геологическом, а на геополитическом пространстве СССР. Они не были героями Беловежской геополитической эпохи, как их пытаются представить СМИ. Были они всего лишь маленькими сообщниками «дядек покрупнее», выполнявшими пункты плана, написанного «архитекторами перестройки». Читаем заявление участников беловежского собрания, подписанное ими 8 декабря 1991 г.: - «Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, — отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный, процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом; — осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых Государств».

Напомним, 17 марта 1991 г. на Всесоюзном референдуме 76,4% граждан СССР выразили волю жить именно в Общем Социалистическом Отечестве. К тому же союзная республика согласно ст. 72 Конституции СССР 1977 г. могла лишь выйти из СССР, но распускать его она не могла. Кстати, эта норма имелась также в Конституциях СССР 1924 и 1936 гг. В книге М. Н. Полторанина «Власть в тротиловом эквиваленте: Наследие царя Бориса» говорится, что «Б. Н. Ельцин и М. С. Горбачев были заединщиками. На людях же демонстрировали непримиримые противоречия». Из той же книги узнаем также, что волю народа о судьбе СССР, выраженную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., никто из них не собирался претворять в жизнь. Уже 29 июня 1991 г. на пикнике по случаю избрания Б. Н. Ельцина Президентом РФ последний признался (по секрету) М. Н. Полторанину, что Союз ССР в недалеком будущем прекратит свое существование. Другими словами, страну убивали, маскируя убийство распадом. Уже темнел впереди назначенный для преступления день. М. Н. Полторанин пишет о ГКЧП как о провокации, которая нужна была этим заединщикам для компрометации ЦК КПСС, всей партии с целью спасения своей шкуры. М. С. Горбачев, как пишет Полторанин, не был жертвой сговора Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича в Беловежской пуще. Он сам был участником этого сговора. Именно М. С. Горбачев проинструктировал и благословил Б. Н. Ельцина на «беловежское дело» (Полторанин, 2000: 176–178, 189–190, 242–245, 313–315). «Кстати, и в Вискули, в Беловежскую пущу, 7 декабря 1991 г. Ельцин улетел не тайно от Горбачева, а из кабинета Горбачева. Таким образом, Горбачев был не жертвой заговора, а участником расчленения СССР. Вот кто такой “Горби”» (там же: 172).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит, наверное, и мне сказать о том, какое впечатление осталось у меня от двух довольно продолжительных встреч с Горбачевым в начале и в конце октября 1994 г., а также нескольких мимолетных позднее. Став ректором Института молодежи (г. Москва) в феврале 1994 г., я задумал создать в вузе «Открытую кафедру» — площадку, с которой могли бы выступать по моему приглашению политические, государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, писатели, поэты, короче, люди, которые интересны студентам и работникам. Вуз погибал, и мне хотелось привлечь к нему внимание окружающего мира, а также удовлетворить любопытство нашего сообщества, вдохновить людей в гнетущей обстановке бездуховности и материального гнета. «Открытая кафедра» активно действовала более 10 лет. За это время с ее трибуны (актовый зал на 800 человек) выступило около 70 человек. Но первый — М. С. Горбачев. Я дозвонился до него, и мы договорились встретиться сначала в его кабинете, познакомиться. Это произошло в 1994 г. в здании Финансовой академии при Правительстве России. Меня встретил помощник Горбачева Разумов и проводил в кабинет шефа. Горбачев встал из-за стола, шагнул ко мне с протянутой для приветствия рукой и тут же спросил: — Перестройка была нужна? — Да, конечно, — ответил я. — Но… — А это другой вопрос. Наш человек! — сказал Горбачев, обращаясь к Разумову. Затем сели за стол, и был довольно долгий разговор о разном. Ничего особенного из него я не вынес. Вопросов, особо тревоживших меня, задавать не стал, мог спугнуть «вождя», а он нужен мне был в институте, на трибуне. Кажется, мы остались довольны друг другом. Сфотографировались и расстались.

27 октября 1994 г. Горбачев приехал в Институт молодежи в сопровождении Разумова. Вместе с проректорами я встретил его на углу полуразрушенного корпуса № 1. Глянув на него, Горбачев сказал, что готов отремонтировать его и разместить здесь свой Фонд. Я отговорился… Потом было выступление: складная накатанная речь о необходимости, неизбежности, о сталинизме, отсталой экономике, движении к свободе, демократии, правам человека, о новом мышлении, мире во всем мире и т. п. Раза два-три ему не очень дружно аплодировали. Вопросом было много: много пустых, но и острых достаточно. Спрашивали, предавал ли он и предавали ли его. Ответ: «Да, предавали. Но моя совесть чиста». Будет ли он баллотироваться в президенты РФ на выборах 1996 г. Ответ: «Еще не решил, но возможно». Предлагал заключить договор о сотрудничестве Фонда с Институтом молодежи, просил уступить часть территории. Я относил эти темы в будущее. Встреча длилась три часа и закончилась чаепитием с ректоратом. Горбачев задавал много вопросов, много говорил сам, был прост и весел, а мы выглядели слегка обалдевшими: ведь это тот самый Горбачев, до которого несколько лет тому назад нам было так же далеко, как до Господа Бога. А Горбачев, понимая это, шутил и даже рассказал анекдот.

Помню, в какой-то момент мне стало грустно и тошно: ведь именно этот человек затеял перестройку, вызвал к политической жизни Ельцина со сворой чубайсов и гайдаров, и вот сейчас сидящие рядом с ним проректоры и деканы Института, созданного на базе ВКШ, живут полунищенской жизнью, не говоря уж о преподавателях и сотрудниках, простом народе. Кажется, он почувствовал мое настроение и стал прощаться. Расставаясь, я обещал позвонить Горбачеву, но так и не сделал этого. Зато начал изучать мемуары «перестройщиков» и исследователей и увяз в этой литературе по сей день. Вскоре, мне кажется, я понял вполне, что такое Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе и что в сущности своей представляла «перестройка». И когда в конце года мне позвонил Разумов и сказал, что хочет приехать в Институт по просьбе Горбачева и кое о чем поговорить, я согласился. Оказалось, что Горбачев решил выдвигаться кандидатом в президенты России на предстоявших выборах и хочет, чтобы я и наш актив вошли в группу его сторонников. Вот тут я и сказал Разумову все, что думаю о Горбачеве, сказал, что он не наберет и одного процента голосов избирателей. Странное дело, но я угадал! Выборы состоялись в июне 1996 г. Горбачев набрал в первом туре 0,51% голосов и вылетел из борьбы.

Потом он пытался создать свою социал-демократическую партию, а в марте 2000 г. был избран лидером Объединенной социал-демократической партии, которая издохла, не родившись. Апофеозом деятельности бывшего генсека КПСС и Президента СССР стал пост председателя Общественного наблюдательного совета НТВ, владельцем которого был олигарх Гусинский. Точкой нижайшего морального падения Горбачева в глазах народа стало его появление на экране телевизора в качестве рекламщика пиццы… Иногда, однако, задаю себе вопрос: да прав ли я, утверждая, что Горбачев был слаб волей? Ведь для того чтобы сознательно не принимать правильные решения во благо страны под давлением Съезда народных депутатов, членов ЦК, Политбюро ЦК КПСС, необходима была огромная воля. Ведь ему грозили отставкой, на выборах в генсеки набросали более 1000 голосов «против». А он стоял на своем. И выигрывал схватки. Повыгонял Яковлева, Примакова и многих своих друзей из президентского совета, да отовсюду, Яковлева, по сути дела, выпроводил не только из Политбюро, но и из рядов КПСС. Чтобы разрушать, идти против воли огромного большинства людей, умных не менее, чем ты, нужна воля, превосходящая сумму всех иных противных воль. Выходит, Горбачев был человеком двухвольным: «волей во благо» и «волей во зло». Одна часть его ума и «воля во благо» позволяла ему охмурять людей добрыми словами и обещаниями, казаться искренним и обаятельным, а другая и основная часть ума, сочетаясь с «волей во зло», несла стране и людям несчастья и беды.

Так какой же главный мотив, какие чувства лежали в основе всех действий Горбачева? В феврале 2021 г. корреспондент «Комсомольской правды» А. Гамов позвонил Горбачеву:

«— Здравствуйте. У вас же 90-летие. Как готовитесь, Михаил Сергеевич?

— Да нет, не так просто все… Я уже год в больнице.

— Ну, у Вас жизнь, видите, какая была.

— А то, что меня сопровождало всю жизнь, — так это желание и дух победы…

… Вот и весь разговор с Горбачевым в феврале этого года. Больше Михаил Сергеевич говорить не стал и не мог…» (Михаил Горбачев … , 2021: Электронный ресурс). Выходит, что и через 30 лет развал СССР Горбачев считает своей «победой»… Однако несколько лет назад у А. Гамова был большой разговор с Горбачевым, который так и остался в стенограмме. Один из вопросов Горбачеву в той беседе звучал так:

— Есть ли надежда на возрождение Союза?

— Но они (республики. — И. И.) уже не вернутся. Капризные. Все капризные. Петушиться стали много. Президенты должны беспокоиться о том, как оставить след большой после себя, а не о том — вот как я выгляжу. На своем курятнике (там же).

Ильинский Игорь Михайлович — доктор философских наук, профессор, ректор Московского гуманитарного университета

Источник: журнал «Знание. Понимание. Умение» № 1 2021