Давно замечено, что не вполне обычный сюжет «Пиковой дамы» построен по принципу игры. И не только карточной, но и в жизненной. Игры, в которой практически любой человек может оказаться в проигрыше.

Сама игра есть мнимость и на мнимостях основана. Но эти призрачные мнимости при поддержке стоящих за ними инфернальных сил способны сыграть очень даже конкретную, часто даже по истине роковую роль в судьбе отдельно взятого человека. Так что именуемого Наполеоном и Мефистофелем Германна, поддавшегося им, вполне можно счесть их жертвой.

Три человеческих качества противопоставляет поначалу Германн трём картам графини: расчёт, умеренность, трудолюбие. И, соответственно, бесстрастную размеренность горячечному азарту игры. «Вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость», - говорит он, уже было решивший отказаться от подсказки графини и, отметим, в этом своем утроит, усемерит подспудно угадав две выигрышные карты из трёх. Но, отмечает Пушкин, далее какая-то «неведомая сила привлекла его к дому графини». На ту же силу сошлётся впоследствии мёртвая графиня - это ведь её она послала в оставленный мир смущать покой живых. Вероятней всего, она же насылает на Германна следующее сновидение: «Пригрезились ему карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман». Это уже не прилог, даже не принятие помысла, это сочетание с ним, ибо далее «проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства». После этого не удивительно состояние героя, ради золота решившего на аферу: «Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-то опасное, но необходимое».

Важно свидетельство Пушкина о последнем всплеске человечности у Германна, ещё и до того больше напоминавшего счётную машину, нежели человека: «Лизавета Ивановна прошла мимо его. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел». Что-то похожее на угрызения совести, но ведь не сами же угрызения… Последнее короткое предложение из двух слов выражает нечто большее, чем даже метафору его чувствований - оно, похоже, отражает состояние той внутренней богооставлености, которой отличаются люди, сознательно отрекшиеся от Творца.

Несколько иное - у старухи-графини: она, не сразу осознавшая, что требует от неё нежданный ночной гость, видимо борется с силой, которая руководит ею изнутри, естественное человеческое чувство, на какое-то мгновение проснувшееся в ней, пытается взять верх над внутренним бесчувствием, неестественным, вынужденным, привнесенным и уже не зависящим от нее самой: «смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма».

Ещё одна интересная, не лишённая чисто пушкинского комизма деталь: требуя от графини верного средства для обретения зависящего от случайности выигрыша, для её убеждения Германн, находясь в привычном для него состоянии хладнокровия, апеллирует к самым пылким её чувствам. Тут же – и нечто более серьёзное: ради достижения цели Германн готов пойти на соглашение с демонскими силами, влияние которых пытается преодолеть в эту минуту графиня: «Не откажите мне в моей просьбе! – откройте мне вашу тайну! – что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором… Подумайте сами: вы стары; жить вам уже не долго, - я готов взять грех ваш на свою душу». И тем самым добровольно предает себя в руки инфернальных сил, затеявших погибельную для его души игру.

Здесь стоит отметить падкость героев к разного рода соблазнам, для оправдания каковых каждый находит для себя аргументацию в себе же самом. У Лизы, например, тоже быстро прошедшей стадии внутреннего принятия греховного помысла от прилога до его реализации, эта падкость не лишена двойственности – черты очень женской; но при том, что с женщинами случается гораздо реже, чем с мужчинами, она не лишена и некоторой склонности к духовному анализу. «Она, - читаем в четвертой главе, - с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, - и уже была с ним в переписке, - и он успел вытребовать от нее ночное свидание!»

Не то у целеустремленного и прагматичного Германа, человека одной идеи, предающегося ей до конца, романтика капитала и наживы, что не без иронии подчеркивает Пушкин, доверив внуку графини произнести довольно двусмысленную тираду по адресу главного героя: «Этот Герман – лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля».

О верности догадки свидетельствует сцена признания Германна Лизе относительно его настоящих намерений. «Германн сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна слушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование – все это было не любовь. Деньги – вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желание и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения».

Ещё одно наглядное представление о свойствах человека эпохи господства меркантильности и практицизма Пушкин дает в начале пятой главы: «Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, - и решил явиться на ее похороны, чтобы испросить у нее прощения».

Не чувствуя раскаянья, просить прощения с целью подстраховать собственное благополучие – как это свойственно даже искренно верующим, вернее – искренно считающим себя таковыми людям, много лет ходящим в церковь. Им, может быть, даже больше, нежели другим. Тем больше сходства у них с графиней – такой, какой предстает она в проповеди отпевающего ее архиерея, которого Пушкин не без лукавства именует оратором, изощряющимся в перечислении мнимых, надо полагать, достоинств покойной - не в последнюю очередь в ожидании причитающейся за это изрядной мзды.

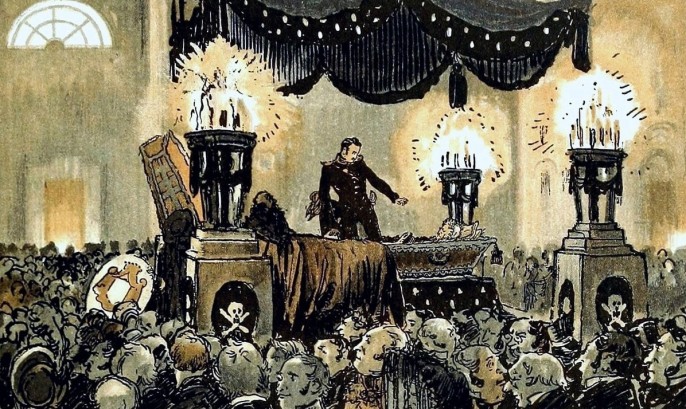

И тем более контрастирует с этой пафосной речью последующее описание похорон. «Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечками в руках; родственники в глубоком трауре – дети, внуки и правнуки. Никто не плакал – слезы были бы притворством». Не лишено любопытства, что о существовании этих детей и внуков никто до этой поры даже не подозревал: они появились тогда, когда отчетливо запахло наследством старухи-графини.

Равнодушие обряда нарушает падение со ступеней катафалка Германна, что до крайности возмущает присутствующих, увидевших, очевидно, в этом падении свидетельство столь неуместного на фоне равнодушия родственников проявления горя со стороны никому неизвестного и чужого графине человека, но тут же сыскавших этому проявлению привычное для этой среды объяснение. «Между посетителями, - считает нужным отметить Пушкин (отметим и мы это не лишенное сарказма слово «посетители»), - поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер её побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?»

Раннее уже упоминалось о некоей скрытой силе, заставляющих героев совершать ряд поступков, если не вопреки их воли, то, во всяком случае, неожиданных для них самих. Вначале подспудное влияние этой силы на себя признаёт Германн, затем под него попадает Лиза, совершающая в результате поступки, не то что недопустимые – немыслимые для девиц её положения. Далее – нечто более странное: при посмертном явлении Германну пришедшая с того света графиня сообщает ему, что явилась не по своей воле и что велено ей назвать ему три выигрышных карты. На это – не по своей воле, и особенно – велено, Германн должен был обратить сугубое внимание, более того – эти слова должны были его насторожить: почему, собственно, кто-то посторонний, чтоб не сказать – потусторонний, заинтересован в его выигрыше. Однако он не придаёт им никакого значения.

Ещё более примечательны дальнейшие слова графини, сказанные, очевидно, уже от себя: «…прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне…» Не будем гадать, с целью ли облегчения ее загробной участи были они произнесены, или же с пожеланием гибели души Германна на этом свете? Или же просто с тем, чтобы отвлечь его бдительность от вещей более важных, могущих навести на мысль об обмане? Недаром же в качестве долженствующего держать под контролем ситуацию присутствует во время этого необычного рандеву еще один, никому не известный, неназванный и, самое главное, невидимый для Германна персонаж, нетрудно догадаться – какой, который перед появлением графини, а затем и после ее ухода со значительным видом заглядывает в его комнату. После этого одержимость Германна тремя картами принимают форму навязчивого психоза, симптомы которого подробно описаны Пушкиным.

«Две неподвижные идеи, - читаем в начале шестой главы, - не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семёрка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мёртвой старухи. Тройка, семерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «Который час?», он отвечал: «без пяти минут семёрка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз – огромным пауком». Последний символический образ довольно впечатляюще обыгран Яковом Протазановым в предреволюционной экранизации «Пиковой дамы» в сцене сумасшествия героя.

Теперь самое время обратить внимание на почти подчеркнутую, хотя и не вполне проясненную Пушкиным символику целого ряда эпизодов, основанную на имеющих сакральное значение цифрах три, четыре, семь. Три злодейства без всяких объяснений приписывает Германну Томский. Четверо сыновей у графини, три горничных. Чаплицкий, которому она доверяет свой секрет, до этого проигрывает триста тысяч. Графиня Дарья Петровна, о здоровье которой осведомляется старуха у внука, умерла, как оказывается, за семь лет до того. На третий день после проведенного со светскими картежниками вечера (и за семь дней до того, как он узнает кое-что важное от Томского) Германн появляется под окнами у Лизы. Через три дня после того, как Лиза отправляет письмо Германну, поступает от него требование интимной встречи. В третьем часу ночи графиня с Лизой возвращаются с бала в дом, куда тайно проник Германн. Три дня спустя после смерти графини Германн отправляется на её отпевание, в тот же день, вернее, в ночь после этого дня, то есть уже на четвертый день, без четверти три является ему призрак графини. Сорок три тысячи вместе с тремя названными графиней картами с целью утроения и усемерения наличного капитала ставит Германн на кон, причем, с целью увеличения выигранной вначале суммы, делает это трижды.

Все цифры имеют четко определенное смысловое значение в христианской символике: три символизируют полноту Бога, четыре – полноту человечества, семь – полноту времени. В повести эти сакральные числовые значения носят явно сниженный характер, чего стоит проекция сакральных значений на карточную игру, которая, кстати, в эпиграфе иронически, но вполне в духе времени именуется делом. И, соответственно, если они что и символизируют, то лишь убывание полноты – и в вере, и во времени, и человеческих характерах.

Илл. Александр Бенуа