«Вслед Радищеву восславил я свободу», - сказал Пушкин в одной из версий оды «Вольность». Я тоже когда-то восславила свободу – в выпускном сочинении. Такая у нас была тема – по творчеству Пушкина. Было три темы: по русской дореволюционной литературе, по советской литературе и свободная тема. Я выбрала Пушкина. Каковы были остальные темы – решительно не помню.

Писали мы в физкультурном зале, на учительском столе – букеты цветов, сирени и пионов. Директриса торжественно вскрыла перед началом экзамена конверты с темами, которых до этого момента никто не знал: их присылали откуда-то сверху – из РОНО или из министерства. За столами сидели по одному, кажется, в шахматном порядке. Потом одна из учительниц красивым почерком написала темы на доске, а директриса тем временем произнесла короткую речь, где выразила уверенность, что в день рождения Пушкина мы непременно съездим к его памятнику и возложим цветы. Вполне возможно, это именно и было 6 июня, а может, чуть раньше. Помню точно, что сочинение делали всегда первым экзаменом. Остальные шли в разных школах в разном порядке, но сочинение – всегда первое.

Думаю, эта традиция велась ещё с дореволюционной гимназии: тогда считалось, что умение грамотно во всех отношениях писать – важнейшее свойство образованного человека. Чему-то другому он, возможно, выучится позже, а грамотно излагать свои мысли – это умение, считалось, он должен вынести из школы. Недаром гимназический аттестат именовался «аттестатом зрелости»; и в советской школе некоторое время этот термин сохранялся. Между прочим, и при поступлении в любой вуз писали сочинение на литературную или свободную тему. Муж, поступавший в те далёкие времена в МФТИ, рассказывал, что у них на вступительных экзаменах за сочинение было достаточно не словить «пару», так как оценка за сочинение в общий счёт конкурсных баллов не включались. Потом сочинение было заменено изложением, а потом и вовсе диктантом, который требовалось написать выше двойки. А потом пришёл ЕГЭ.

Сочинения писали мы сперва начерно, потом переписывали. На всё давалось шесть часов. Кстати, на сочинение в вузе давалось четыре часа.

Разрешалось взять с собой шоколадки, чтобы слегка подпитать утомлённые головы. Примерно посредине шестичасового срока мамы из родительского комитета приносили чай с какой-то едой – скорее всего булочкой, но точно я не помню. Кажется, была булочка за 10 коп., так называемая «калорийка» - сдобная и с изюмом, очень вкусная. Сегодня, когда в моде всё низкокалорийное, никому бы не взбрело в голову назвать какой-то продукт «калорийным», но полвека назад ещё памятно было военное и послевоенное недоедание и калорийность – это считалось хорошо.

Учителя принесли из школьной библиотеки двухтомник Пушкина. Если кто-то хотел списать правильно цитату, можно было поднять руку, учительница подходила и находила соответствующее место. Впрочем, сказали нам, можно написать по памяти, соблюдая нормальную современную пунктуацию – не обязательно, как в оригинале.

Словом, выбрали мы темы и принялись за работу. Я особого трепета не испытывала: писать я всегда любила, пушкинские тексты помнила хорошо; в те времена было принято заучивать множество стихов наизусть. Передо мной лежали две тетрадки в линеечку в зеленоватой обложке с напечатанными на задней обложке «Законами юных пионеров Советского Союза». Ещё передо мной лежали две шариковые ручки, самые простые, в форме карандаша, за 35 копеек.

Я быстренько набросала незатейливый план – и пошла писать губерния. Мне повезло, что я помнила кое-какие цитаты из оды Радищева, это придало основательности моему опусу. Вообще-то, текст Радищева нам знать не требовалось, что-то проходили из «Путешествия из Петербурга в Москву», а тяжеловесную и неоригинальную оду «Вольность» просто упоминали. Но я помнила:

О! дар небес благословенный,

Источник всех великих дел,

О, вольность, вольность, дар бесценный,

Позволь, чтоб раб тебя воспел.

А ещё:

Стопы несу, где мне приятно;

Тому внимаю, что понятно;

Вещаю то, что мыслю я;

Пушкинскую «Вольность» я знала наизусть, и сравнить эти тексты мне было нетрудно. В общем-то, они всё об одном: как дурна тирания и как прекрасно, когда все – и цари, и их подданные – живут по закону. А тираны очень рискуют: с ними может расправиться восставший народ или заговорщики. Только Радищев в подтверждение своей мысли приводит Английскую революцию, а Пушкин – Французскую, да ещё убийство Павла I. Написала, что обе оды вдохновлены идеями французского Просвещения, но тему эту углублять не стала, чтобы не сболтнуть чего-нибудь неверного или неточного. Однако ж упомянула Монтескье с его «Духом законов». Мне стало мимолётно стыдно, что Пушкин, почти мой ровесник (ода написана в 1817 г., когда автору было 18 лет), наверняка всё это прочёл, а я советская школьница, знаю лишь понаслышке. «Надо будет прочитать», - подумала я, но… но прочитала почти через двадцать лет, когда училась в Юридической Академии.

Потом я порассуждала о том, как сам Пушкин страдал под гнётом царизма, как его ссылали на Юг, как сочувствовал он декабристам и как смело ответил царю, что встал бы в ряды мятежников, будь он во время восстания в Петербурге. Написала и о том, что Онегин, получив отставку у Татьяны, весьма вероятно, сделался декабристом – так нам говорили в школе. Вполне, между прочим, вероятно: чего не сделаешь от скуки и никчёмности. Стал же Рудин участником одной из французских революций.

Разумеется, я на все лады восхвалила послание декабристам в Сибирь, а ещё до этого – стихотворение «К Чаадаеву», где «на обломках самовластья напишут наши имена». В общем, из Пушкина я сделала законченного революционера, что тогда и требовалось.

Потом я похвалила Александра Сергеевича за то, что он занялся темой «Пугачёвского бунта» и с некоторой симпатией изобразил Пугачёва в «Капитанской дочке», которую мы проходили очень давно – в 7-ом классе. Впрочем, и слегка пожурила Пушкина за его «русский бунт бессмысленный и беспощадный». Как это «бессмысленный»? Тогда нас учили чрезвычайно уважать любые проявления борьбы с существующим строем, где бы и как бы они ни происходили. При советской власти героями были объявлены все без разбора революционеры, борцы и ниспровергатели – от Спартака до чистых террористов-народовольцев. Большевики, пришедшие к власти, видели в них своих идейных предшественников, хотя вроде бы теоретически отрицали индивидуальный террор.

Пора было закругляться, чтобы успеть переписать и внимательнейшим образом вычитать. Я написала звонкую фразу о том, что дальнейшие революционеры и борцы за народное счастье (это были совершенно священные персонажи в ту пору) вдохновлялись в числе прочего и произведениями Пушкина о свободе, и поставила последнюю точку. Получилась без малого тетрадка (впрочем, пишу я довольно крупно). Переписала сколь могла приличным почерком, дважды проверила и сдала. В это время народ уже массово потянулся сдавать свои творения.

Через несколько дней вывесили оценки, у меня 5/5: за содержание и за правописание. Я была рада, но вообще-то иного и не ожидала.

Не знаю, мог бы нормальный, средний, массовый выпускник сегодняшней школы написать такой текст. Я говорю «не знаю» не в смысле «не верю», а именно не знаю. В ЕГЭ по русскому включено некое очень краткое «эссе», которое должно быть строго определённого размера и отвечать каким-то ещё формальным требованиям. Темы там не литературные, а, так сказать, общежитейские, но к рассуждениям, кажется, полагается привлекать литературные источники, чтобы показать, что выпускник не чужд чтению. Зачем нужно какое-то эссе, когда издавна было сочинение – я не понимаю. Объяснить можно лишь обезьянничанием у заграницы.

В отношении «сочинений», что пишутся не в школе, а в жизни, наблюдаю вот что. С одной стороны, большинство людей даже с высшим образованием (впрочем, у кого его сегодня нет!) буквально двух слов связать не может. То есть абсолютно не могут внятно изложить что-то письменно. Это я видела и вижу по своим служащим. С другой же стороны, появление компьютера, бездны свободного времени и множества площадок, где можно выложить собственные творения, пишут … ну, не все, конечно, но многие, очень многие. Большинство этих сочинений очень убоги, но кому-то нравится, они ставят лайки и подписываются на «аффтора». Возникает что-то вроде фольклора, который очень ценил Пушкин и черпал оттуда обороты речи и вдохновение. Как знать, может, из вздора сетевых изданий, всяких там платформ и живых журналов родится новый Пушкин? Сказано же, что стихи растут из подножного вздора – может, и из интернета что-нибудь вырастет? Как вы думаете?

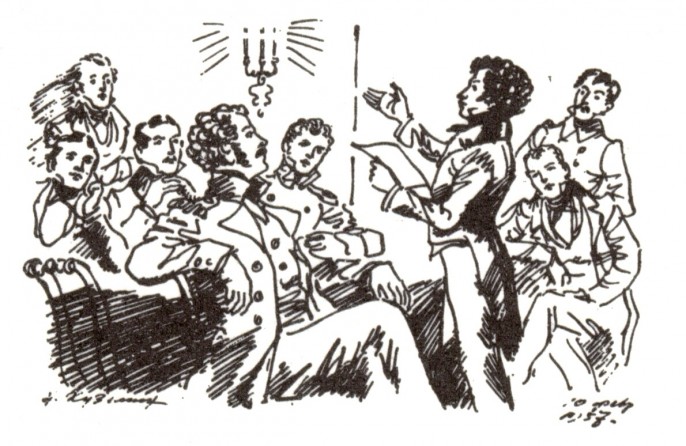

Илл. Николай Кузьмин «Пушкин среди декабристов».