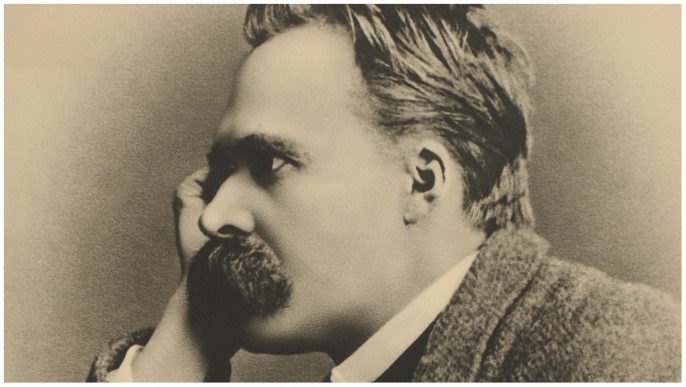

Фридрих Ницше родился в 15 октября 1844 года. Апоплексический удар настиг его через 45 лет, в январе 1889, смерть пришла за ним только через 11 лет полного помрачения, 25 августа 1900… А еще через 45 лет, в августе 1945-го, ядерный ураган, уничтоживший Хиросиму, возвестил о начале нового, апокалиптического мира. – Ровно через 45 лет после смерти человека провозгласившего смерть Бога… Как последняя рифма к вечному рефрену истории: «будем как боги, знающие добро и зло»…

Что такое сегодня для нас Ницше? Философия? Вряд ли. В конце концов, что такое философия Ницше, да и всякая философия? Лишь переброшенный над бездной, и, очевидно, всегда недостроенный, мост. Не гораздо ли интереснее тот, кто ид`т по этому мосту? Тайна самой личности – не гораздо ли более удивительна, чем все оставленные ей письмена? Разве в Ницше мы ценим прежде всего философа? Разве можно назвать философией этот «фантастически чрезмерный, сверхостроумно перекувыркивающийся в непонятное вагнеро-шопенгауэровский искусство-мистерие-религие-фанатизм!» (из письма Ричля Фишеру, после прочтения им «Рождения трагедии»).

Да и нужна ли кому-то всерьёз сегодня философия Ницше? Весь этот железный лязг громыхающих словес, все эти сальто-мортале атлетических мыслей и фейерверки блестящих афоризмов? Если нас сегодня продолжает волновать Ницше, то волнует нас прежде всего сам его таинственный гений, опередивший время и предсказавший ХХ век, волнует нас этот умный страдающий дух, кажется переживающий в себе не свою личную трагедию, а трагедию самого Времени, трагедию ужасных сердец ужасного века.

«Ницше прочли потому, что он был немец и притом страдающий. Если бы русский и от себя заговорил в духе «падающего еще толкни» – его бы просто назвали мерзавцем и читать не стали», – заметил Розанов. Василий Васильевич, пожалуй, несколько (в духе Ницше) перегибает, но ведь и то правда: если сорвать с мыслей Ницше все их блестящие цирковые плащи, опустить из-под лилового купола на посыпанную опилками арену и заставить говорить нормальным человеческим языком – большинство из них окажутся скучнее школьных истин, яснее закона земного притяжения, банальнее всех тех моралите (моральных императивов), которые они имели целью взорвать…

Что, в сущности, нового сказал Ницше? Что цель истории не всё человеческое стадо, а лишь единицы? – «логика гораздо более прямая и честная, нежели все разговоры об «общечеловеческом прогрессе», сводящемуся к благополучию одних поколений за счет других» (Сергий Булгаков). Что человек не просто двуногое животное, но призван к чему-то большему? Но разве не об этом самом говорил человеку Тот, Другой, за две тысячи лет до него? Ницше возвестил о том, что «Бог умер». Но разве не это же утверждал каждым своим словом и делом весь ХIХ век?

Ницше лишь имел честность принять, смелость – произнести, и силы – пережить всю апокалиптическую правду факта, мимо которого равнодушно прошло его время, почти не заметив пропажи. Ибо, если и не слишком оригинальны оказались конечные выводы Ницше, совершенно не банальна была глубина этого взгляда и трагедия этой души.

Итак, кто же он? Безумный философ? Трагический герой? Творец новой религии, основанной на камне возлюби сверхчеловека в себе?

Стефан Цвейг, оставивший одно из самых художественно ярких жизнеописаний Ницше, отказывает ему и в этом, наделяя одновременно чем-то большим: «Ницше создает не учение (как полагают школьные педанты, не веру, а только атмосферу, бесконечно ясную, безмерно светлую атмосферу демонической личности, разрешающуюся в разрушении, в грозе. Входя в его книги, мы ощущаем озон, стихийный, очищенный от всякой затхлости, спертости, мрачности воздуха: свободный кругозор открывается в этом героическом пейзаже, свободный небосклон, и веет в нем безгранично прозрачный, острый как нож, воздух, воздух для сильного сердца, воздух свободного духа…».

Ибо Ницше, конечно, никакой не учитель и не философ. Он – гениальный поэт, теург, дух, отнюдь не святой, но безжалостно ясный… Явление нового мира и нового человека, грядущего в мир… Он сам и есть – начало этого мира: то самое черное пламя, полыхнувшее в глазах, ликующий хохот, вырвавшийся из сердца, ослепительный удар молнии и ледяной ужас, проясняющий мозг… Черное пламя которого пылает до сих пор, и отсветы которого играют на лицах и вещах этого мира...

Этот канат над пропастью, протянутый Ницше между животным и сверхчеловеком, по которому идет, танцуя, его Заратустра, уча о том, что «в человеке важно то, что он мост, а не цель», что любить в нем можно «только то, что он переход и гибель», любить только тех, кто «не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть», принося «себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека», кто является «тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи», и возвещает о том, что молния приближается и гибнет, как провозвестник… Могло ли это не завораживать? Кому не хотелось крикнуть вместе с ним тигром бьющейся юности: «смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек!»

В этом и правда было нечто от первого дня творения. От бушующего первозданного хаоса, от того алмазного моста, переброшенного над бездной «Нихил» Божественным Словом… И сама Жизнь, творя миры, шла по этому мосту, и сама Смерть, разрушающая их, вставала ей навстречу. И это была их встреча – встреча ослепительной ясности, нестерпимого мрака и танцующей над бездной звезды...

Танец над бездной, встреча на средине моста в самый полдень мира. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись…». Ибо Бог умер и Смерть Его постучалась в ворота нового века. И у кого бы еще хватило духа открыть ей? У кого еще хватило бы сил понести такую правду? Пожалуй, только у Сверхчеловека. Только у того, для кого свобода – последний смысл жизни и гибели, и правда – бог, и смерть – освобождение… Как врач, прививающий себе чуму, Ницше привил себе смертельную болезнь своего века, и душа его, как некая Чёрная Дева, понесла плод её, и, ценой собственной гибели, родила. И это страшное дитя его апоплексической смерти благословило апокалипсический ХХ век…

***

Что же такое трагедия Фридриха Ницше? Трагедия титана, штурмующего небо? Шамана, заклинающего своих демонов на северном полюсе духа? Камня, обреченного катиться по бесконечному полю ума и укорененного только в себе самом? Дон Жуана мысли («с каждой истиной на ночь и ни с одной навсегда»)? Последовательного и честного гуманиста, договаривающего всю подноготную человека до самого конца? Итог гуманизма, столь же неизбежный, как маркиз де Сад? Ибо тот, чьи чресла породили Всечеловека, сам есть совершенный итог европейской цивилизацией от греческих богов и Гераклита включительно, вожделенная цель бытия - «Ecce homo», Сверхчеловек. Так же, как порождением «души Востока», России, этой «гигантской безоконной монады» (К. Свасьян), стал Пушкин – Всечеловек, открывший ей тысячи глаз, не Дионис, скорее Орфей, пением своим созидающий храмы, поющий гимны всему живому и отдающий себя этому живому без остатка...

Всю свою жизнь Ницше славил бытие – посюстороннее, природное, да, да – всю эту свежесть клейких листочков («Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо» – Иван Карамазов), но, кажется, и боялся ее. Боялся любви, и, как следствие, – смерти. Лу Саломе – тонкий психолог, как всякая женщина, – видела это в нем. Эти обвинения, которые он бросает Сократу (из-за него и его дружков, городской черни, погибли Трагедия и Традиция) – кажутся теми же «жалобами Ариадны»: будто сознание, скованное спазмами боли, бьется в солнечное окно, желая вырваться к живой жизни, дышать полной грудью, но не имея на это ни сил, ни духа…

Ницше, стоящий на краю бездны и заглядывающий туда, куда мало кто до него заглядывал, остро нуждался в Боге; так же, как и Достоевский. Но Достоевский, проходя через свои кризисы веры, заставлял, понуждал себя веровать: «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа». Ницше находил выход в столь же страстном отрицании и отчаянии. Точнее, – в боли (если Ты отобрал у меня радость, оставь хотя бы боль!)

Ему кажется, что он говорит нечто совершенно еще небывалое, неслыханное, абсолютно новое. Но старый мир отгорел ещё девятнадцать веков назад. И тогда же – всё самое новое и необходимое для мира Конца Истории – было провозглашено раз и навсегда: благая весть, добрая новость. И вот, всё последующие за «Рождением трагедии» (работой действительно серьёзной) книги Ницше неизменно раскидываются каким-то цирковым шатром, под которым гимнасты в трико (под скрежет и звон дикой духовой музыки) совершают свои бесконечные кульбиты, переворачивая с ног на голову известные истины, или несясь бесконечным изнурительным галопом по кругу «вечного возвращения». «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их». («Странник и его тень») Злой рок «Дон Жуана познания»! И – столь же неуемная страстная жажда воскресения…

…И я никогда не поверю,

Что смерть меня будет за дверью

Когда-нибудь, терпкая, ждать:

Что, где-то в могиле зарытый,

Я жизни душистый напиток

Не буду уже осушать!

Гоп-гоп, гопля!

Мечта моя!

О счастье, не бросай меня!

(пер. К. Свасьяна)

Это он написал в августе 1859, в 14 лет. «Я неуязвим только в моей пяте!... И только там, где есть гробы, возможно воскресение!» – а это уже «Заратустра». Возможно ли? В сущности, вся жизнь Ницше – один отчаянный с желчью (и ожесточенным самобичеванием – бичеванием самого бытия), вопль Богу: Воскресни! Одна бесконечная жажда веры и бесконечная же невозможность её (Не то ли и Достоевский?) «Только погружаясь во все новые муки, он спасался от своих страданий» (Лу Саломе).

О том же самом христианский мистик говорит: «отчаяние лечится погружением в ещё большее отчаяние»; «Настоящая надежда возникает за концом всякой надежды»; «Держи ум во аде и не отчаивайся» (Софроний Сахаров, «Видеть Бога как Он есть»).

«Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в собственном аду». (Ницше, «К генеалогии морали»).

В сущности, всякий исследователь есть такой, большой или маленький пытошных дел мастер, пытающий бытие до тех пор, пока оно не выдаст ему свою последнюю тайну. Ницше – такой же. Только, в отличии от других, он, как бы это сказать… «твой инквизитор Бога не любит» – лучше Достоевского едва ли скажешь. Да, да, конечно, – правды! солнца (даже для дурных вещей!). Но чего ж он в конце концов хочет?

Кажется, вот чего: вырасти в Сверхчеловека, чтобы докричаться до ушей Бога и прокричать Ему в уши свою Обиду: Большую, Неслыханную. Обиду на вопиющую несправедливость Бытия: «Христианство всё сделало противным» – это Ты виноват. Ты умер и не воскрес. – А как же я? Тоже умру и не воскресну? Ты дал мне столько ума и столько боли; и столько души, чтобы вместить всю эту боль, и столько ума, чтобы все это понять – Ты изверг? ты – дьявол, дурак, невротик, жалкий декадент! В бесконечных оскорблениях, которыми Ницше осыпает Бога, и правда, есть что-то истерично-женское. Да он и сам это прекрасно понимает, и, жестоко над собой же, да – смеется:

…лютый ловчий,

ты неведомый — Бог...

Рань меня глубже,

рань, как раньше!

Пронзи, порази моё сердце!

…

Ты бог — истязатель!

…

Язви меня!

Лютейшее жало!

дай мне в моём одиночестве,

когда меня заставляет лёд,

ах! лёд семикратный,

жаждать хотя бы врага…

(Дифирамбы к Дионису, Жалобы Ариадны, пер. Микушевича)

Да разве не то же и Достоевский (и в нем этого полно) выговаривает через своих героев? Человек из подполья, Иван Карамазов… Разница между ними, быть может, лишь в том, что у Достоевского был Пушкин. И Гоголь. И Гоголь молился Пушкину. А Достоевский молился Гоголю и Пушкину. А у Пушкина был свой метод познания бытия, отличный от метода инквизитора.

Кстати, замечательно, что в то же самое время, как европейское Возрождение погружает человека Запада в гностические откровения корпуса Гермеса Трисмегиста, на Руси происходит свой ренессанс, совершенно отличный от европейского: здесь скованный татарским игом народный дух рождает «Троицу» Андрея Рублева – песнь небесной любви, превосходящей все земные ужасы, расколы, страдания. Восхождение к Троице – единственное, в чем человеческому духу дано успокоиться. И да, Пушкин, как и Андрей, не пытал бытие, он просто любил его в целом, и каждый его факт в частности. И бытие открывалось ему навстречу, открывая ему свои тайны, так, как девушка открывается своему жениху.

Но за Ницше ни Пушкина, ни Рублева не было. За ним были Вагнер, Гете и Гегель. Фауст и Дон Жуан Запада. И за всеми его яростными нападками на культуру, на христианство, на самые начала европейской цивилизации – Сократа, Платона, – вся та же огромная, неслыханная, нестерпимая Обида – на Бога, на Его смерть. На весь этот великий обман: умер и не воскрес!

Огромная душа Ницше, несомненно, призвана была к святости. Но, как говорят, великие святые и великие преступники лепятся из одного теста. Неугомонный дух этого «антихриста» гнал в путь леденящий ужас от сознания смерти Бога, и – эти, открывающиеся за ней, всё новые и новые гулкие бездны опустевшего, осиротевшего мироздания – лишенные Бога, и, соответственно, смысла:

Вороньих стай

С тревожным карканьем полёт;

Дом – это рай!

Ты видишь, снег вот-вот пойдёт.

Замедли шаг,

Хоть потрудись назад взглянуть!

Какой дурак

Пускается зимою в путь?

Мир – это дверь,

За дверью холод немоты;

Твоих потерь

Нигде вернуть не сможешь ты.

А сколько зим

Там впереди, подумай сам!

Ты словно дым,

Пойдёшь к холодным небесам.

Лети во мрак,

Пустынник, щебечи в бреду!

Припрячь, дурак,

Кровинку-сердце ты во льду.

Вороньих стай

С тревожным карканьем полёт,

Так пропадай,

Скиталец, видишь: снег идёт.

(пер. В. Микушевича)

И в этом оцепенелом ужасе, что только и остаётся, как лишь бежать от святыни к святыне, от идола к идолу, повергая всё это мертвое великолепие в прах, в отчаянной надежде: вдруг что-то да устоит? А устоять может лишь неколебимое…

«Ещё раз поколеблю не только землю, но и небо» (Евр.12:26; Агг. 2:7). – в этих таинственных словах, их мерцающем и пугающем свете неизбежно возникает лик Ницше, как самозваного пророка Антихриста (или – апокалиптического Христа, как хотелось думать Мережковскому и Вяч. Иванову?)

«Каменный гость» этого «Дон Жуана познания» – единственная его доминанта – всегда был с ним, был до последнего, охраняя его, как царь Аполлон охраняет царя Диониса от центробежных сил распада. Как Логос охраняет атомный реактор сердца от фатального начала цепной реакции. А это уже неоплатоник Прокл: «Орфей противопоставляет царю Дионису аполлонийскую монаду, отвращающую ее от нисхождения в титаническую множественность и от ухода с трона и берегущую его чистым и непорочным в единстве».

Но 2 января 1889 Каменный гость (Орфей, Аполлон, Логос) оставил его, отпустив, наконец, на свободу, как не уставал просить и требовать этот неугомонный «светлый демон-антихрист». Отпустил, обратив царя Диониса в то «смертельно раненное животное, которое хочет единственно, чтобы его оставили в покое», каким увидел его Овербек в 1895-м.

Дионис не мог без Орфея, и инстинктивно зная это, тянулся к нему. Не потому ли, с юных лет, Ницше был так заворожен Россией? Как обычно, облекая свою любовь в язвительнейшие формы: «злые люди не поют песен, но почему у русских есть песни?»

Ибо только Всечеловек, очевидно, и мог спасти Сверхчеловека от его титанической множественности и распада… Не для того ли и свела их история на одной мировой сцене в одно историческое время «начала конца»? «Странные бывают сближения» – сказал бы, пожалуй, Пушкин. И, наверное, не было в истории сближения более странного: Всечеловек и Сверхчеловек – венец, перл мироздания, «твердь со звездами», совершеннейшая модель, ради которой и затевалось, быть может, всё, столь хлопотное предприятие эволюции? С исчерпывающим описанием обоих версий – Западной и Восточной. Испытательным полигоном которых по всей шкале бытия стал весь ХХ век.