Андрей ФЕФЕЛОВ. Нынешний год — год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Несмотря на столь внушительную дату, Пушкин — это не только день вчерашний, но и день сегодняшний, и — это и наше светлое завтра. Мой собеседник — автор вышедшей в издательстве "Наше Завтра" книги "Тропою Пушкина", член Союза писателей России, пушкинист Георгий Владимирович Павленко.

Тема нашей встречи — Пушкин как категория русского сознания. Древнегреческий философ-софист Протагор некогда заявил, что "человек есть мера всех вещей". А мы говорим, что Пушкин — это мера нашей культуры. Некоторые смельчаки утверждают, что Пушкин — это русский Конфуций. В Китае — Конфуций, в России — Пушкин. Мне кажется, что такое сравнение вполне допустимо, поскольку оба они были людьми светскими, а не религиозными деятелями, и оба создали определённые матрицы, в которых до сих пор существуют китайское и российское общества.

И первый вопрос. Книга называется "Тропою Пушкина". Почему "тропою"? Ведь Пушкин — это не тропа, а магистраль нашей литературы?

Георгий ПАВЛЕНКО. Согласен. Но ответ на вопрос кроется в самом содержании книги. Уже довольно давно, в конце 70-х — в начале 80-х годов прошлого века, московский краевед, потомственный казак Алексей Григорьевич Чирский, зная моё увлечение Пушкиным, привёл меня в Донской монастырь и сказал, что Донской некрополь — самый "пушкинский" некрополь Москвы. А тогда ещё там не было ни указателей, ни информационных стендов, и Алексей Григорьевич, что называется, по памяти провёл меня именно "тропою" Пушкина, тропою кладбища. Там есть участки земли, по которым действительно ступала нога Александра Сергеевича, и для многих ценителей Пушкина-поэта и Пушкина-человека это далеко не безразлично.

Почему же этот некрополь самый "пушкинский"? В Малом соборе Донского монастыря похоронен дед поэта — Лев Александрович (1723–1790)…

Андрей ФЕФЕЛОВ. Тот самый, который, по словам самого поэта, "весьма феодально повесил на чёрном дворе" француза, бывшего учителем его сыновей?

Георгий ПАВЛЕНКО. Совершенно верно. Повесил он его, опять же со слов Пушкина, "за мнимую или настоящую связь" с первой женой Льва Александровича — Марьей Матвеевной, урождённой Воейковой. Объективности ради заметим, что когда в 1840 году в "Современнике" появился цитированный нами отрывок "Родословной…", отец поэта — Сергей Львович — в опровержение писал, что Лев Александрович "был любим, уважаем, почитаем даже теми, которые знали его по одному слуху… История о французе и первой жене отца много увеличена".

Что ж, может быть, "история о французе" и "много увеличена", однако известно, что Лев Александрович за расправу над учителем находился под следствием и был освобождён по именному указу Екатерины II.

Хочу обратить внимание на сам факт погребения Льва Александровича в Малом соборе. Иногда любят поговорить о том, что пушкинский род — род малоизвестный в русской истории, но очевидно, что быть погребённым в древнем соборе одного из важнейших и крупнейших монастырей Первопрестольной многого стоит.

Первая супруга Льва Александровича умерла на соломе в домашней тюрьме, но и вторая его жена, бабушка нашего поэта Ольга Васильевна, урождённая Чичерина (1737–1802), "довольно от него натерпелась". Она похоронена здесь же, в некрополе Донского монастыря, между Малым и Большим соборами, на так называемом пушкинском пятачке.

Рядом с ней могилы дяди Пушкина — поэта, друга и сподвижника Н.М. Карамзина — Василия Львовича, тётки — Анны Львовны и семейства Сонцовых — ещё одной тётки Пушкина — Елизаветы Львовны, её мужа — Матвея Михайловича и их детей — Екатерины и Ольги. Здесь же, на "пушкинском пятачке", захоронения семьи писателя А.Л. Слонимского, его жена — писательница Лидия Леонидовна Слонимская, правнучка Ольги Сергеевны Павлищевой, родной сестры Александра Сергеевича. А на территории Донского кладбища (не путать с некрополем!) похоронена старшая дочь поэта — Мария Александровна Гартунг (1832—1919). Она прожила долгую жизнь. В начале 1919 года по распоряжению наркома просвещения А.В. Луначарского ей назначили персональную пенсию. Но… выписанные деньги пришлось затратить на её похороны. Это что касается родственников. Но некрополь Донского монастыря стал последним приютом для многих друзей Александра Сергеевича, назовём в первую очередь Петра Яковлевича Чаадаева, Сергея Александровича Соболевского, Владимира Александровича Соллогуба, Александру Осиповну Смирнову-Россет, Владимира Фёдоровича Одоевского… Мы найдём тут не только друзей и добрых знакомых поэта, здесь же покоится прах помещика Серпуховского уезда Василия Семёновича Огонь-Догановского. Свою московскую квартиру он превратил в игорный клуб, и не случайно дом, где он проживал, привлекал внимание не только заядлых игроков, но и полиции. Пушкин и сам считал карточную игру "самой сильной из страстей". Весной 1830 года он выдаёт В.С. Огонь-Догановскому вексель на 25 тысяч рублей. Таков был размер проигрыша Огонь-Догановскому и его компаньону Л.И. Жемчужникову. Выплату пушкинских долгов после смерти поэта взял на себя император Николай I…

Вот этим персоналиям и посвящены историко-биографические очерки из цикла "Пушкинская тропа Донского монастыря", и по объёму это примерно две трети книги…

Андрей ФЕФЕЛОВ. Что ж, Георгий Владимирович, вы, безусловно, убедили нас, что некрополь Донского монастыря — самый "пушкинский" некрополь Москвы и что по нему действительно проходит Пушкинская тропа и в буквальном, и в метафорическом смыслах. Ну а о чём говорится в оставшейся трети вашей книги?

Георгий ПАВЛЕНКО. Эту часть книги составили небольшие очерки, эссе и миниатюры, которые появлялись у меня в процессе работы над "пушкинской тропой". Как у любого литературного жанра, свои законы есть и у историко-биографического очерка, и в него не всё можно "вмонтировать". Поэтому материалы, которые в моих глазах имели собственную ценность, но не касались напрямую героев больших очерков, обретали форму и становились самостоятельными произведениями. Несколько примеров.

Всем памятна полемика о "старом и новом штилях" Н.М. Карамзина и адмирала А.С. Шишкова. В некрополе Донского монастыря похоронен представитель старшего поколения литераторов — поэт-министр Иван Иванович Дмитриев (1760–1837), друг и сподвижник Карамзина. Ареной этого противостояния были газетные и журнальные полосы, а главным оружием — статьи, пародии, эпиграммы, написанные иногда "на грани фола". И тем не менее и Карамзин, и Дмитриев были приняты в Академию, которой руководил Шишков, а в кабинете самого Дмитриева висели портреты Карамзина и… да-да-да, адмирала Шишкова! Об этом миниатюра "Острота и красота полемики".

Другой пример. Работая над очерком об Александре Осиповне Смирновой-Россет (1809–1882), я нашёл подтверждения тому, что именно она являлась передаточным звеном между поэтом и императором Николаем I, после того как Государь принял решение самому быть пушкинским цензором. Пушкин приносил Александре Осиповне свои новые творения, читал их, обсуждал, после чего она передавала их Николаю Павловичу. Тот в свою очередь читал их, делал пометки, обсуждал содержание с Александрой Осиповной, и с императорскими nota bene произведения возвращались автору. Точно таким же образом Государю передавалась X глава романа в стихах "Евгений Онегин", сохранился конверт с соответствующей надписью — "X глава". Но тот ли это текст, который под этим названием печатается сегодня в полных и неполных собраниях сочинений Пушкина? Я лично в этом очень сомневаюсь.

Отношения между братьями — Александром Павловичем и Николаем Павловичем — были, мягко говоря, непростые. Прежде всего — двадцатилетняя разница в возрасте, они принадлежали фактически к разным поколениям. Николай, разумеется, знал о соучастии "по касательной" старшего брата в убийстве отца. И наоборот, не знал о существовании официального отречения от престола брата Константина, что дало повод декабристам организовать военный мятеж и подвергнуть риску жизни самого Николая и всей его семьи. Более того, получив доступ к бумагам Александра, молодой император обнаружил, что в руках у старшего брата имелось более чем достаточно веских улик против всех главных заговорщиков, и для него так и осталось загадкой, почему старший брат не дал им требуемого ходу. Всё это так. Но это не значит, что Пушкин мог положить на стол Николаю Павловичу стихи, в которых о его старшем брате пишется:

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щёголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

В очерке "Загадка X главы" приведены и более весомые доказательства, что такая глава существовала, но это не те фрагменты, которые сейчас выдаются за фрагменты десятой главы…

И последний на сегодня пример, как из работы над тем или иным очерком появлялись самостоятельные рассказы с теми же героями. Всем нам со школьной скамьи внушали, что Пушкин очень болезненно воспринял своё назначение камер-юнкером Императорского Двора. Сохранились дневниковые записи самого поэта, его брата Льва, других близко знавших Пушкина мемуаристов. И вдруг, работая с материалами о Сергее Александровиче Соболевском (1803–1870), я наткнулся на следующее четверостишие, посвящённое как раз пушкинскому камер-юнкерству:

Здорово, новый камер-юнкер!

Уж как же ты теперь хорош:

И раззолочен ты, как клюнкер,

И весел ты, как медный грош!

А вскоре у нескольких мемуаристов я нашёл свидетельства, что Пушкин, пока не был пошит его собственный камер-юнкерский мундир, обегал весь Петербург в поисках подходящего ему размера и заодно всем своим знакомым предлагал "обмыть" своё назначение… Как-то это не вязалось с хрестоматийным отношением поэта к государеву пожалованию. И вообще, камер-юнкерство не могло быть слишком большой неожиданностью для Пушкина. Этот вопрос давно обсуждался в кругу его близких друзей. Ещё в мае 1830 года дочь М.И. Кутузова Элиза Хитрово, пользовавшаяся определённым влиянием при дворе, хлопотала о придворном чине для Пушкина, что обеспечило бы его более прочное положение в обществе. Тогда А.С. Пушкин вежливо поблагодарил Элизу за заботу. "С вашей стороны, — писал он Хитрово, — очень любезно, сударыня, принимать участие в моём положении по отношению к хозяину. Но какое же место, по-Вашему, я могу занять при нём? Не вижу ни одного подходящего… Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что я бы стал делать при дворе?" В марте 1834 года Александр Сергеевич объяснял П.В. Нащокину: "…Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моём чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть". Но дело явно было не в возрасте. Среди камер-юнкеров Николая I 69 лиц были моложе, зато 23 — старше Пушкина. Так что дело не в возрасте.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Что же тогда не устроило Пушкина?

Георгий ПАВЛЕНКО. Смею утверждать, что если бы ему против правил даже дали бы сразу звание камергера, а их на всю империю полагалось 12 человек, то поэт был бы не слишком доволен.

Было в России такое официальное звание — историограф. Придумал его ещё Пётр I при создании Академии наук. Однако оно подразумевалось не столько как характеристика научного направления, сколько как звание придворное. То есть историограф — это персона, допущенная к исключительным государственным тайнам и семейным секретам правящей династии. Поэтому с полным правом можно употреблять в отношении такого человека определение "придворный историограф".

Однако при Петре I подходящей кандидатуры так и не нашлось…

В 1747 году звание историографа было пожаловано знаменитому историку и путешественнику Фёдору Ивановичу (Герхарду Фридриху) Миллеру (1705–1783). Причём в указе о его назначении прямо говорилось, что в обязанности историографа входит "высокий Её Императорского Величества интерес… всячески наблюдать".

Указом от 31 октября 1803 года император Александр I даровал звание историографа Н.М. Карамзину (1766–1826), тем самым оценив неоценимые, честно говоря, заслуги Николая Михайловича по работе над многотомной "Историей государства Российского".

А.С. Пушкин (да, полагаю, и мы с вами) весьма логично рассматривал себя в качестве "карамзинского наследника" в окружении Николая I, и во многом он действительно был при дворе Николая Павловича такой же фигурой, как Карамзин при дворе Александра Павловича. Выстрел на Чёрной речке не дал осуществиться ни этим планам, ни многим-многим другим…

Андрей ФЕФЕЛОВ. Да, конечно. Сколько больших и малых произведений, как в прозе, так и в поэзии, остались незавершёнными… Но, возвращаясь к заявленной теме нашего разговора, хотелось бы обратить внимание вот на что. Само восприятие Пушкина в сознании общества прошло определённую эволюцию. Был период некого охлаждения к нему в 50-е годы XIX века. Потом опять всплеск — 1880-е, это совпало с открытием памятника Пушкину в Москве. Наверное, это был вообще первый памятник поэту в России! Ставили императорам, полководцам, но не поэтам. С другой же стороны посмотрим на отношение к местам, связанным с именем Пушкина. Например, пушкинский дом на Мойке. В нём в начале ХХ века был доходный дом. Люди снимали квартиры в нём. Или усадьба поэта в Михайловском. Не уберегли — сгорела! Я не собираюсь бросать камни в императорскую Россию, но было и такое отношение к Пушкину… А потом была революция 1917 года, были 1920-е годы, когда литературные эктремисты "сбрасывали Пушкина с корабля современности". И вновь потрясающий всплеск 1937 года, когда Пушкин был уже возведён в некий "канон" и занял своё законное первое место в пантеоне русской культуры. А в 1990-е опять, как мне говорил директор Пушкинского заповедника Василевич, "заповедник опустел". Потрясающе, что сегодня Михайловское снова наполнено поломниками. И место это овеяно пушкинской благодатью! Валентин Яковлевич Курбатов, уже, к сожалению, ушедший, говорил, что "вероятно, люди, исполненные любовью к Пушкину, своим взглядом так обласкали эти места, что они стали идеальными, они превратились подобие рая". И вот что вы, Георгий Владимирович, по этому поводу скажете? Эта синусоида от чего зависит? И вообще, как, по-вашему, Пушкина воспринимают сегодня?

Георгий ПАВЛЕНКО. Это очень большой вопрос. Объёмный. Вообще, синусоида общественных интересов — это закон, это нормально. Туда маятник, сюда маятник. В этом ничего плохого нет. Я бы даже вот что сказал. Вы знаете, меня всегда больше тревожила некая принудительность.

Синусоида — это естественно, а вот когда гонят насильно, навязывают "любовь" к кому-то или к чему-то — это порой может дать такую обратную реакцию, которая надолго отобьёт какой-либо интерес.

Массовое тиражирование опаснее, чем малые тиражи. Вот, скажем, Сфинкс. Он Сфинкс, он — единственный, а когда сфинкс на всех чернильницах или набалдашниках, то это уже не сфинкс. Так и с Пушкиным. Причём, что важно. В какие-то периоды нашей истории больше интересовались собственно творчеством поэта, а в какие-то — его личностью. А переходя ко дню сегодняшнему, я хотел бы сказать, что для меня в Пушкине, и в его творчестве, и в его личности самое главное — полнота! Объём.

Для меня очень важно, что те редакторы, которые готовили номер газеты "Завтра" с анонсом моей книги и публикацию одного из очерков, взяли из текста такую цитату, которая и для меня является главной. Я хочу её напомнить: "Пушкин — не икона. Но его путь к православию велик более, чем всё им созданное на этом пути. Важно, что путь этот — и Пушкин это доказал — путь к Православию, доступен и русскому гению, и русскому простолюдину… Отрицание полноты пушкинского наследия есть преступление перед русской культурой".

А у нас до сих пор имеют место некие политизированные моменты в оценке Пушкина. Возьмём послания к Чаадаеву. Все знают первое. "Звезда пленительного счастья…" Да, но эта "звезда" очень смахивает на масонскую звезду, и стихотворение написано в период увлечения поэта "юношескою революционностью". А два других послания к тому же адресату менее известны, а ведь они и глубже по содержанию, и лишены революционного задора! Но их почти никто не помнит.

И такая проблема — некоторая ущербность подачи и в творческом плане, и в плане биографии поэта сохраняется до сих пор. И не потому, что существуют некие "белые пятна", просто что-то выпячивается наружу, навязывается, а что-то, напротив, умалчивается. Хоть и в самом творчестве поэта, и в его биографии присутствует и то и другое. Вот несколько примеров.

Няня Пушкина — Арина Родионовна. Из неё вылепили такой сусальный образ, добрую старушку, песни, сказки. Да кто же спорит? Но сама Арина Родионовна — неграмотная крестьянка, а грамоте будущего основоположника русского литературного языка обучала его бабушка — Мария Алексеевна, супруга сына Арапа Петра Великого — Осипа Абрамовича Ганнибала. О ней почему-то вспоминают гораздо реже.

А сам образ Абрама Ганнибала — прадеда Пушкина! Да, Ганнибал! Да, Арап Петра Первого. Но не арапом единым… По линии отца прадедом Пушкина был человек ничуть не менее достойный, чем Абрам Ганнибал. Это Иван Михайлович Головин, любимый денщик императора, а в будущем генерал-кригс-комиссар и адмирал, первый в России кавалер ордена Андрея Первозванного. И если Ганнибал содействовал развитию в стране инженерных войск, прежде всего фортификационных сооружений, то Ивану Михайловичу Россия обязана победой при Гангуте (1714 г.) и развитием военного кораблестроения.

Вот ещё один момент из родословной поэта, часто ускользающий от нашего внимания, но очень интересный. Уже упомянутая нами Мария Алексеевна Ганнибал по рождению тоже ведь Пушкина! Дело в том, что прапрадед Пушкина по материнской линии и его прадед по отцовской линии были родными братьями, сыновьями Петра Петровича Пушкина, заметного государственного деятеля XVII века, участника Крымских походов 1673, 1681 и 1689 годов, который в 1682 году принимал участие в работе Земского собора, отменившего местничество.

Андрей ФЕФЕЛОВ. "О сколько нам открытий чудных / Готовит просвещенья дух"… Хорошо бы, вообще, немножко пройтись по пушкинистике. Ведь, помимо чисто литературных вопросов и оценок художественного значения поэта, есть ещё исследования о его жизни. И здесь тоже определённая синусоида, вершины, пропасти… Как сейчас обстоят дела в этой области, насколько силён интерес к жизни поэта, его биографии?

Георгий ПАВЛЕНКО. Такой интерес есть. Но очень часто он поддерживается, я бы сказал, спекулятивными методами. Интернет наводнён всякими сенсационными роликами типа "Пушкин — это Дюма, а Дюма — это Пушкин", "Дети Пушкина — не дети Пушкина", "Пушкин — автор сказки "Конёк-горбунок" и т. д. Ладно бы нам предлагались чьи-то домыслы, а то ведь просто вымыслы! Как утверждал великий русский писатель Леонид Леонов: "Лучшие рецепты лжи готовятся из полуправды".

Андрей ФЕФЕЛОВ. Георгий Владимирович, спасибо за интересную беседу. Пушкин, безусловно, один из создателей русской цивилизации, категория сознания. Именно поэтому он будет с нами всегда. И тропа к его памятнику не никогда не зарастёт. А все покушения на великого Пушкина будут отбиты. Ведь Пушкин — стратегический ресурс России. Оружие массового преображения.

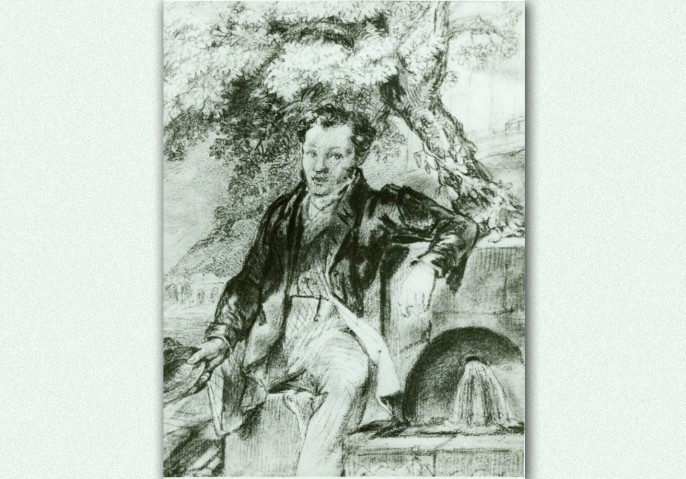

Илл. Валентий Ванькович. Эскиз к портрету А.С. Пушкина. (1828 г.). Местонахождение самого портрета на сегодняшний день неизвестно. Художник был знаком с Пушкиным, и написал его портрет во время своей учёбы в Петербургской академии художеств. Публика портрет не приняла, и до 1863 года он хранился в минском имении художника в Большой Слепянке, был утрачен во время восстания Кастуся Калиновского.