Преждевременно скончался сын. Чахотка. Всего пятьдесят два года было. А я, восьмидесятилетний - жив. Даром, что тело мое, кости мои жмут мою жизнь, как тесная, высохшая обувь. Хорошо, жена заблаговременно ушла, ей мёртвый сын – убиение сердца. Человек – это капля родительского блаженства, он должен быть радостью. А тут вроде жизнь уткнулась в тупик, как безысходность, как невозможность чего-то. Особое состояние – живешь, а нельзя, не под силу, прешь против горы, оседающей на тебя.

Я теперь тоже более мёртвый, нежели живой, потому и скончавшийся сын говорит в глубине меня своим голосом. На что мне общение с другими, что они знают о том мире, в который я теперь как в фортку заглядываю ежеминутно? Устал, признаться, заглядывать, поскорей бы уж туда, к нему. Там – не то, что здесь. Там даже сам товарищ Сталин ничем не поможет. Это только в том сочиненном сыном кине возможно, где мальчик его портрет целует, а затем портрет Пушкина – перед тем, как в полном отчаянии выброситься из окна и остаться живым - невредимым.

В каком устроении он умирал, я не знаю. Умирать тоже нужно уметь. Разные смерти бывают, потешные, в том числе. Кто-то, не помню, рассказывал, как убило какого-то пробкой из квасной бочки – квас долго стоял, сильно окреп и двинул прочь. А тот, растяпа, подставь некстати лоб. Что ж, и так бывает, ничего удивительного. Иной, понимаешь, едет вроде бы домой, а оказывается - на тот свет.

Жизнь действительную, на земле, стоит считать временным и неустроенным постоялым двором. Даже действие мудрости здесь ограничено, оно видится лишь в миге кратких времен. Отсюда, от недостатка вечности, долготы истории как недостаток мудрости и народ не того качества, какого бы следовало. Не туда идем, даже выдумать что-нибудь нарочно противоположное не удается. Мы, весь мир попались в страшную ловушку, в мёртвый тупик. Неподвижным быть нельзя, но и двигаться – нестерпимо, всё похоже на одно и то же: дождь ли идёт, соловей ли поет, молния ли бьет, машина ли скрежещет – вс одна насмешка.

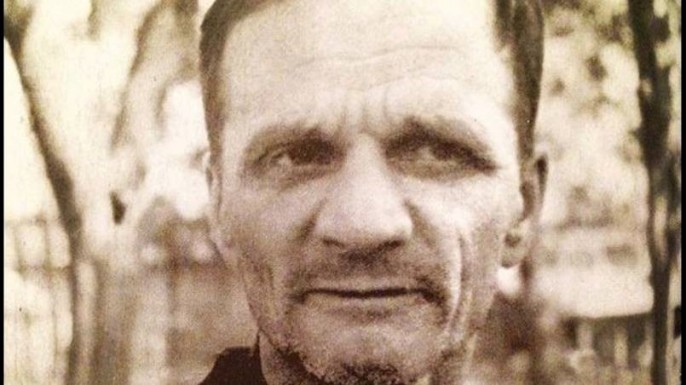

Раньше – значительно осмысленней было, несмотря на более сложные условия существования. Теперь – словно в ссохшемся пространстве живем, без влаги, без жары, в отступающем воздухе. И - среди машин. Мне жить с машинами нравилось, и сына я к ним приучил. Семейственное занятие наше таково: мастера машин, изобретатели. Родовая наша фамилия – Климентовы. Платоновым он назвался позже, для печати, в мою честь.

Ни его, ни мое занятие покойный отец, дед его, думается, не одобрил бы. Встав из гроба да прослышав про то, чем мы занимаемся - сразу же обратно полез. Но не враз, прежде задал бы всем добрую трепку. Основательнейшего прочухана. Он это умел. Характерный был человек. Сказал бы: жить внутри нечем, отсюда и все эти ваши игрушки. Люди занимаются разными глупостями, чтобы не делать главного: узнать себя какой ты есть. Отстрочить это на будущее, как лучшее удовольствие – и никогда не сделать.

Машина машиной, а внутри человека она не заменит. Разве что лошадь. Изменит – да, отодвинет человеческое на обочину. Сын это раньше меня понял, писал о том. Человек, писал, уходящий от людей – он льнет к животным, к деревьям, к ветхим предметам, и с ними делит свою душу. Но ведь тоже можно сказать о человеке, подчинившем себя паровозу. Сам в некотором роде паровозом становиться.

Что же касаемо животных, и деревьев в особенности –– льнул бы я к ним, и к тем, и другим, да где они? Пустота кругом, не только обилием городов объясняемая. Было время, сын чуть что - в путь, и как можно более дальний. Писал с дороги, какой простой народ у нас в стране: доверчивый, нетребовательный, терпеливый. И дети как ангелы. Пуще того: святой и чистый тот народ – так он считал. Почти сплошь. Там его спрашивал какой-то в одной из весей: ты не святой? Он ходил и ходил, помня про то, что ходьба по миру есть путешествие в человечество и, следовательно, к самому себе. Нельзя, говорил, быть одним и тем же человеком, слишком большое горе настанет.

Он и мотался туда-сюда потому, что паче всех скорбь жизни чувствовал. Гнали его, били его до смерти, а он никак не умирал – всё живой да живой. Удивлялся: за что меня ругают и бьют, - я ведь не взрослый, я недавно был ребенком и ещё не перестал им быть. Писал: живой – это тот, на ком заживает боль. Другие, которые не имеют боли – неживые.

Жизнь как гул, нужно только её услышать. Сын слышал всегда. Говорил: что-то гудит вдалеке постоянно, волнообразно: время ли, истина ли, потерянная ли судьба. Или давняя гроза в детстве, которую Андрей навсегда запомнил. Показалось та гроза ему безмерной – до того, что в молниях виделось участие звезд и черных масс самого далекого неба. Много лет спустя спрашивал: когда был этот сон?

Не сон, вправду было.

Была жара, июнь. Мы всею семьей на богомолье отправились, жена уговорила. Под дождем и молоньями все побежали почему-то через поле, от леса, сзади грохотала гроза – да так, что и мне, взрослому мужику, было не по себе, что уж говорить о детях...

Он эту грозу потом описал. Только там у него двое детей после войны в тех полях путешествуют. Хорошо описал, я читал. И другие читали, одобряли. Хороший рассказ, не всякий напишет. Оказывается, сын куда как нужный для общества человек, полезный, гораздо более никчемные люди по земле ходят, те же бухгалтеры, например, и другие прочие.

Нынешнего бухгалтера разве сравнишь с прежним счетоводом – куда там! Совсем разные статьи, во всех смыслах. И это не только бухгалтеров касаемо. Старшее поколение русского народа родилось и выросло среди лесов или пустырей — в деревнях, в слободах, в малых городах, близко окруженных природой. Больших городов раньше было мало, поэтому там рожалось лишь немного людей. Посему – и качественности, и значимости, и позаимствованного из внешней природы внутреннего простора даже в тогдашних городских людях было больше. А что тогда говорить о не городских, сельских?

Но то – люди прежнего времени. Теперешние же провисли вне настоящего, где-то между непреходящим прошлым и никак не могущим наступить будущим. Мниться: не наступит оно, видно, никогда, поскольку ни в настоящем, ни в прошлом никто пути к нему найти не сумел. Может, найдет где-то там, на том свете.

Не все же мы невери. Ну, так ты же коммунист, скажешь, у тебя партийный билет за голенищем? А что с того, что я коммунист? Кто из русских людей не таковой? Не всякий, конечно, активист, как я. Но то от свойств характера зависит. По причине характера сын-то из партии и вышел. Вышел не по причинам чуждости идеологии, нет: она ему вполне близка была. О том у него письмах... Искать тех писем не хочу – не представляет интереса.

Я целиком из старого времени, но новым испорчен порядочно. Как умирать, к примеру –не знаю. Послать бы перед смертью в церкву за попом, как делали прежние люди, исповедаться бы, причаститься – да где ж взять того попа. Всех и вся истребили. Церкви за много верст – порушены, сами верующие – разобщены, да и есть ли ещё они? У нас – главспирт рядом с разрушенной церковью. Всё должно быть на своем месте, но житейский порядок остался в старом времени. Мы без церкви стали, как чертюки, говорит одна бабка, дайте нам церковь и покой. А где тот покой: в церковь входят, снимают шапки, но ругаются матом, перекрестившись и вздохнув.

Если по правде, я в церкву-то раньше почти не ходил. Да и не сказать, чтоб шибко веровал. Вот и теперь спроси: веруешь ли – ответить затруднюсь. С одной стороны – да, с другой...

Теперь у нас социализм, далее предполагается коммунизм, долгая счастливая жизнь, но ведь и таковая не вечна. В конце Бог обязательно понадобиться, и об этом нужно не забывать. Положим, ты супротив Него, но от других людей Его совсем не убирай, оставь немного, не лишай их высокого неземного утешения. Нельзя человеку без Него совсем... Пускай кричит по глупости, что и без Него проживет, обойдется наираспрекраснейшим образом... А ты, всё-таки, на своём не настаивай. Потому что одно – человечье, другое – Божье. Бог-то, в отличие от человека, знает, что и как.

Вот теперь ты меня спроси ещё раз – мешает партийный квиток вере? – нет, не мешает ни в коей мере. Ни совести, ни внутреннему свободному устройству он не мешает, поскольку знаешь: никто как Бог, да ещё ангел стоит за человеком, а власть советов – так, с боку припеком.

Сын жил молчком и думал, искал собственный смысл жизни. Но нельзя же человеку в одиночку его придумать. Трагедийный факт: мысль – одиночество. Ссылался на какого-то сошедшего с ума пруссака: Бог, мол, умер, теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек. Что это, спрашиваю, значит. А вот что, отвечает: Бог приблизься ко мне, стань мною, но самым лучшим, самым высшим мною — сверх мною, сверхчеловеком. Я только глаза таращил, не зная, что сказать. Потом он в ум всё-таки пришёл, хотя, на мой взгляд, и незначительно. Не знаю уж – верил он в Бога, не верил, а говорил о Нем много. Бог, говорил, есть умерший человек, за Ним и все умершие будут воскрешены, но не там, а здесь. На том свете, говорил, все должны быть друг другу незнакомы, вероятность встречи – очень мала. Я-то, может, чего-то не так понял, чего-то подзабыл, наверняка там точно что-то ещё было. Позамысловатей как-то, но я позабыл.

Запутался он, как есть запутался. Умный, а не понимал, что не только всю жизнь ходим мы перед Богом, но – встаем с Ним лицом к лицу перед смертью, а уж после нее – или с Ним, или без Него.

В детстве-то он Бога любил, блаженных, юродивых, странников... Сам был странником, несмотря на наличие жилплощади в Москве, к людям вдумчивым. А что пьяненьким нередко бывал – так то только от своего сердца, ни от чего более. Имел на то право, ведь вся жизнь у него перепутана, повернута не в ту относительно нужного устройства сторону, от смерти в жизнь: родился он аккурат в Успение, помер под Рождественский сочельник.

Казалось бы: грамотный, образованный человек, а то и дело срывался в глупость. Виной – самонадеянность, которая есть обратная сторона образованности. Желание всё знать и всё понять. Прежние люди считай ничего не знали, а понимали почти все. Нынешние – считают, что все знают, а ничего не понимают. Обо всем никак не узнаешь, хоть из своей, человеческой натуры выскочи. Воздух, в крайнем случае, только газами от натуги подпортишь, пукнув на всю Ивановскую, ничего более. А то и по ходу дела обсерешься, чтобы более или менее прийти в себя.

Я о том свете частенько думаю, вот только понять свою мысль головой до конца не могу. Как понять, если даже прожитая жизнь неясна. Раньше жил с замутненным сознанием, вроде как выпивши. Сын именовал это состояние жизнью собственного сочинения: человек напивается пьян до беспамятства, творит без памяти всякое разное, просыпается – ничего не помнит. Другие рассказывают ему про его распрекрасные дела – он с интересом слушает... С таким расходом жизненного пути, конечно, не до Бога. Но всё равно я к Нему обращался, будучи уверен, что никуда нам от Него не уйти. В особенности – при смерти. Но и после неё, али даже в предшествующей поре умной сознательной старости. Более же всего – на войне.

Сын принимал участие в сражениях последней войны, однако ж предавался этому без энтузиазма. Писал: не могу воевать, не могу выдумать мину или самолет, но я могу обнадежить все души людей и дать им силу правильного понимания жизни. В этом пункте причина многих бедствий, ведь все мы временны, жизнь кратка и нежна, силы не столь велики.

Там, на войне, встречался он с Вечным жидом. Рассказывал мне про ту встречу вот на этой самой фатере, в сорок третьем. Но и Вечный жид, как я понял, ничего нового не дал в ему смысле миропонимания. Оно и понятно. Жид, хоть и вечный, пусть даже качественно лучше русского – всё же не русский. Тут и весь сказ, дальше говорить нечего.

Но ведь и русский всякой бывает. Вот, к примеру, был здесь недалече один случай. К отцу-матери пришел сын с войны — до того изувеченный, израненный, изменившийся, что они его не узнали. У сына оказалось много денег. Отец хотел его убить — не смог. Мать послала отца за вином. Отец пошел. Кабатчик сказал ему о сыне, который только что был у него, покупал гостинцы для родителей и признался, чей он. Отец бросился обратно домой, но жена уже управилась — зарубила неузнанного сына. А ведь – не нехристи какие-нибудь – русские православные христиане. И о более непостижимых случаях сын с войны писал: о вареной человечине в солдатской каске, виденной при освобождении какого-то лагеря, много чего другого ещё. Зло въяве, снаружи – это только то, что есть у нас внутри. Это наши же извержения, чтобы мы внутри исцелились. А мы не исцеляемся. И даже думать про то не думаем. Сын вот ещё такое сочинение задумал: замороженных, вроде бы, солдат – воскрешают, и снова они сражаются, их уничтожают вновь: две смерти они переживают... Чего ты боишься смерти, говорят друг другу, ты уже был мёртв, мы до рождения все были мертвы. Не отсюда ли мысль сына, к которой он под конец пришел: если сравнить живых с умершими, то живые г...

Сказал ему на фронте один не очень пожилой солдат: мы, дескать, за свои грехи льем кровь. Русские, то есть. И пока не очнёмся – не перестанем.

О такой крови я не понаслышке знаю, ведаю, что такое кровь – и святая, и не святая. Я сам служил... старый вояка, стало быть, понимаю, насколько это верно. Был на войне империалистической, был на гражданской – но вернулся точно таким же, каким ушел. В революцию тоже внёс посильную лепту, понял спустя много лет: она – чистый свет мира, превращенный в бред. И человек в бреду. Недаром же во время революции по всей России день и ночь брехали псы. Что революция, что война – это всего лишь пустяки личной биографии. И – безмерное одиночество.

Не я один, все теперь одиноки. Последняя война всех было объединила, а теперь – обратный ход. Каждый – бесчеловечен. Всё потому, что вместо того, чтобы надорвать свое сердце работой, все надорвали его переживаниями.

Андрей рассказывал про какого-то встреченного им в тылу военспеца, сделал он при нем замечание про крестьян: крестьянин имеет дело и живет в кооперации с животными и растениями, отсюда его большое человеколюбие. И ещё сказал: конец-де крестьянству недопустим – это источник человечества и человечности. Но исчезает ведь теперь эта кооперация, исчезает и человечество как единое целое. Пойми же, как я понял. Понял вот что: мы, русские, все, как один - крестьяне. То есть, когда-то так было, не теперь. Теперь – вроде и рядом друг с дружкой живем, и по одной земле ходим, а положительной общности нет. Только-то и всего, что, напившись на Первое мая, слюнявим друг друга по рожам. Но разве ж это чувство? – так, ощущение. Настоящие, тверезые люди живут не любовью, не восторгом, не экстазом, а особым чувством тихой привязанности друг к другу, как верные муж с женой, как крестьянское большое семейство за одним столом. Все люди должны так жить. Однако ж не живут почему-то. А без другого – куда. В особенности если другой – жена, женщина, мать. Она – церковь, а муж над ней – крест.

Андрей об этом мечтал, у него в семье не было гладко, и сердцем надрывался. Мать больше других любил. Больше меня, в том числе. Убивался по ней долго. Мать, незабвенная супруженница моя, тоже ещё не старой ушла. Как тихо жила, так и ушла тихо – туда, за границу жизни. Но не от сына. Навек, понимаешь ли, остановилась внутри его, как никак не могущая разразиться гроза, недвижной тучей нависнув над дальнейшей произрастающей жизнью. Никто про то не знает, даже я сам не до конца. После её кончины потекла его жизнь совсем по другому руслу – не так, как ей надлежало течь. Сам-то он этого не признавал, и я точно не знаю, так ли это или не так, но - догадываюсь.

На похоронах – криком кричал, не стесняясь. Рассказал я ему, как устала она, как жаловалась перед смертью. Я так хочу, говорила, чтобы мои кости вынул кто-нибудь, перемыл в соленой воде и снова сложил – так я устала. Устала, слышь, до самой середины своих костей. Жалобно так. Может быть, прочувствовал он эту материнскую жалобу, усталость её – потому и зарыдал. Потом, по истечении времени, написал кое-что по этому поводу, да разве ж это опишешь. Но он описал. Третий сын называется, даже за границей издавали. Там у него сын-коммунист шибко убивается по матери, а другие четверо – ничего. Потом они его, кажись, утешают, присоединившись к его скорби.

Приезжал ко мне после смерти матери лишь один раз – по освобождении Воронежа, в сорок третьем. Тогда и задал неожиданный для меня вопрос. Мы прежде этой темы совсем не касались. Я, человек на тот момент слабо верующий, не знал, что и ответить. Он ведь не просто сказал: так, мол, и так, Бога, мол, нет, спросил, что я по Его поводу думаю. История о блудном сыне тут во мне и всплыла – встала перед глазами, словно картинка. Нет, не картинка – будто страница со старопечатанными крупными буквами. Мне, вроде, как-то даже и читать их не хотелось – а прочел. Помимо собственной воли прочел, словно повелевал мною кто-то, сидящий внутри. И я говорил словно бы не с листа, а наизусть. А он мне тогда: к чему это ты, про блудного-то сына? И мне опять словно кто подсказал. Так ты, говорю, и есть тот самый блудный сын, забывший дорогу к отчему дому. Не про себя я в эту минуту говорил, и не про его бывший дом, в который он и наведываться после смерти матери забыл, и сам-то не понял, что это я сказал. Не знаю, понял ли он, но ничего он мне тогда на это не ответил. Смолчал. На том и расстались, больше он меня не навещал.

Постоянно ставил он себя на место разных людей, а вот ставил ли на место Бога - не ведаю. А ежели ставил, то как – всерьёз или же шутейно? Определенного мнения у меня на этот рахунок нет. Чего не знаю, того не знаю. Однако ж – не исключаю, что вполне всерьёз. И вышло у него в конечном результате так: отдельно – мысль Божья, отдельно – земная, человеческая. Этим и надорвал себя.

У нас народ хорошо зарядили предки. Мы живем отчим наследством, не проживем же его? А ведь прожили, да с какой стремительностью. Вроде бы и правильно считается: страна темна, а человек в ней светиться. Светиться – да, но всё меньше в пространстве страны таких свечений. Да и человеков тоже. Нет их почти уже. Поэтому и страна себя никак обрести не может. Сумеречно, темно на всех её просторах. Там-то, в той жизни, будет светло, и никто из нас мёртвым не будет. Все там встретимся, все полюбим друг друга, как следовало бы уже здесь. Но здесь – почему-то не можем.

Хорошо, сынок, ты сказал: встретимся в неразлучной жизни. Но мне другое твое ненарочное признание запомнились: остался я без Бога, а Бог без человека. А ведь без Бога-то – что посередь глухой ночи промеж собакой и волком со сна выбиться и не знать, где ты. Надо жить живым хотя бы для того, чтобы чувствовать смерть, горе. Мне это – в образец. Пора уж тебя догонять, идти туда, откуда все хотят выйти. Вот только дойду я ли до тебя, один-одинешенек, без зрения, без слуха, в кромешной тьме. Ослеп ведь я, ничего не вижу. Много лет, как ослеп. А глухота – от постоянного шума бестолкового времени. Ты не знал, что ли? Знал, конечно: ты ж меня под видом пожилого ослепшего машиниста лет двадцать назад в своем рассказе вывел. Вот и сбылось. Одному идти нельзя, а сам ты где-то там в загробных потемках блуждаешь, дорогу никак не найдешь. И ведь никакого другого поводыря, кроме тебя, у меня нет. Да мне его и не надо: ты один смог бы вывести меня в нужную сторону. А не ведёшь почему-то.