В следующем 2025 году случится мало кому известный юбилей, который наверняка никем в России отмечаться не будет. А именно: исполнится 120 лет солдатской постели. То есть после Русско-японской войны (1904–1905) у рядовых защитников Отечества появились персональные одеяло с подушкой да простыня с наволочкой. А до той дальневосточной кампании у русского бойца были для ночлега лишь шинель да солома (в лучшем случае).

Юбилеи

Кстати, появилось постельное бельё только в пунктах постоянной дислокации и в мирное время, а в походе и на войне ночевали по старинке, то есть подушек, одеял и простыней никто за войском не возил.

Более того, этот вещевой расклад сохранялся и в советское время. Помню, в Афганистане я лично (в ту пору молодой лейтенант) в составе дивизионной комиссии проверял состояние блокпостов на всём южном маршруте — от Шинданда до Гиришка. Дальше начиналась зона ответственности нашей кандагарской бригады. Так вот, на всех "точках" спали мужики обычно на лежаках из снарядных ящиков, а вместо постельного белья — что Бог послал, в том числе трофейное тряпьё.

Но лично мне повезло. Я в районе штаба дивизии жил в каменном бараке, который мы с мужиками построили своими руками. В нём размещались узел ФПС (почта), агитотряд и редакция дивизионной газеты.

У нас были железные кровати с подушками и солдатскими одеялами — царская роскошь. И лично у меня — два комплекта постельного белья. Один мне выдали на вещевом складе, другой подарила подружка из медсанбата.

Стирать простыни и наволочки было одно удовольствие. В большую ёмкость (мы с ребятами называли её выварка) я строгал меленько хозяйственное мыло и ставил выварку на солнце. Не помню, какая обычно стояла температура на открытом воздухе, но в тени было +56 по Цельсию. Вода грелась быстро.

Простыни и наволочки в тёплой воде я турзучил сильно, по-молодецки, мял, выжимал и вешал на проволоку. Пока мял следующую простыню, первая уже высыхала. Это минуты две-три. Я вешал вторую, а первую тут же снимал и складывал в квадратик. С наволочками было ещё проще.

В общем, вспоминаю те афганские постирушки как лучшие в своей жизни. Медсестра Ольга Феликсовна сумела приучить меня к чистоте (спасибо ей!).

Однако, как стирали появившееся постельное бельё у солдат Русской армии почти 120 лет назад, увы, не знаю. Вряд ли они делали это сами. Да и где на Святой Руси найти такое солнце, как в моём афганском Шинданде, чтобы сохло за две-три минуты?

Кроме юбилея вышеупомянутых постельных прибамбасов, в нынешнем 2024 году тихонько и незаметно случится (а может, уже и случился) ещё один юбилей в постельных тонах — 25-летие использования памперса снайперами, разведчиками и спецназовцами при организации долгоиграющих засад, когда противника с замиранием организма двое-трое суток (иногда больше) ждут, боясь обнаружить себя даже небольшим шевелением тела. Памперс в 1999 году стал и средством гигиены, и защитой от простуды, и постельной принадлежностью. В них воевать стало сподручнее.

Подчеркну, речь только о тех бойцах, для кого важно многодневное бдение на замаскированных позициях. Без права качнуть даже веточкой на каске.

О дате использования "взрослого" памперса на войне мне рассказали разведчик Павел, ныне уже матёрый полковник, сотрудник дипломатической миссии в одной из стран Африки (агитирует местных покупать русское оружие, а не китайское), и его коллега Игнат, который из разведки перекочевал в Силы специальных операций (ССО). Где он сейчас, даже если бы знал, не сказал бы. Вот такие у нас юбилеи в постельных тонах.

Подозреваю, то есть знаю не точно, что 25-летие исполнилось ещё одному элементу солдатской постели в условиях войны, а именно — коврику из пенополиуретана (или на его основе), который в России многие называют карематом — по названию британской формы Karrimor. Эти коврики бывают складывающимися, скручивающимися в рулон, надувными и даже самонадувными. Сейчас в зоне Специальной военной операции бойцы используют все варианты данной подстилки. Причём по обе стороны фронта. Оказалось, что каремат очень удобен в условиях боевых действий. Впрочем, даже любой "активный" турист (рыбак, охотник) это знает. Проверено.

"Вырубился"

Мой давний приятель Саша Сладков — военный журналист телеканала "Россия", писатель, а сейчас ещё и блогер — показывал в одном из телесюжетов в далёком для нас, нынешних зрителей, 2000 году любопытную картинку. Репортаж вёлся из чеченского села Комсомольское, где федеральные силы блокировали знаменитую в своё время банду полевого командира Руслана Гелаева. Это была последняя крупная операция второй чеченской кампании, поскольку у Гелаева было около тысячи боевиков. После неё наши добивали уже мелкие отряды (в общем, семечки).

Осада долго не сдававшихся бандюков, где был целый интернационал, включая даже уйгуров из Китая, длилась несколько дней. Смертельно устали от противостояния все — и боевики, и армейцы. И вот однажды журналисты увидели, как двое наших солдат тащат тело третьего своего товарища. А было как раз затишье в перестрелке, и Сладков удивился: откуда, мол, раненый?

— Что случилось? — спросил у бойцов.

— Да вот, пацан вырубился. Уснул, — ответили те.

— Снимай! — крикнул Сашка оператору, а сам пристроился в кадр и стал комментировать происшествие.

Та давняя история вспомнилась мне недавно — я увидел в интернете редкую, совсем не популярную фотографию времён Великой Отечественной войны. На ней наш солдат спал на животе, сжимая руками автомат. Видно, упал плашмя. Это случилось на марше. Так было написано в комментарии. Короче говоря, "вырубился" по ходу движения — прямо лицом в пыль дороги.

Само собой разумеется, что подобных случаев немало было также на Специальной военной операции — в Новороссии и Донбассе. Медики в зоне СВО рассказывают, что видели порой такую картину: дотащат ребята своего раненого товарища до медпункта и тут же, рядом с палаткой или на полу в подвале (где базируется госпиталь), вырубаются. Спят — пушкой не разбудишь, в буквальном смысле слова.

Военные и невоенные психологи называют такое состояние "боевой усталостью", "синдромом хронической усталости", "выгоранием" и даже синдромом "усталое сердце солдата". Названий много, потому что симптомы слегка отличаются. Но, в общем-то, это всё "из одной бочки".

Лично мне об этом много рассказывала Татьяна Ивановна Фаттахова — армейский психолог (до недавнего времени, сейчас уже преподаёт). Человек она опытный и мощный. Лично меня, старого полковника, она запросто вгоняла в гипноз (а я думал, что я стойкий) и приводила в порядок, когда я в этом нуждался. Короче говоря, проверено на себе. В том числе благодаря ей в ходе нынешней военной спецоперации Верховным главнокомандующим установлен порядок — обязательный отпуск через полгода участия в боевых действиях. А ведь такой нормы не было, например, в ходе контртеррористических кампаний на Кавказе. Хотя о необходимости отдыха после шести месяцев "боевых" на всех доступных для них уровнях говорили психологи 625-го психологического центра Северо-Кавказского (ныне Южного) военного округа. В том числе и Татьяна Фаттахова, в то время сотрудник центра.

Например, в Чечне от нервного истощения умер в окопе доблестный командир морпехов генерал-майор Александр Отраковский. Его мощный, тренированный организм просто вырубился (без кавычек, в буквальном смысле).

Увы, в ходе конфликтов на Кавказе многие идеи военных психологов применения не нашли. И всё же вода камень точит. Сейчас, в ходе СВО, порядок установили более научный (или человечный). И слава Богу.

Лично со мной "вырубон" чуть не случился в Ингушетии в ноябре 1992 года, в пору противостояния молодой, только что появившейся на политической карте республики с Северной Осетией — Аланией. Это был классический межнациональный вооружённый конфликт, наверное, первый в России. Федеральные власти и армия еле-еле его погасили, хотя десятки людей погибли.

С 503-м мотострелковым (по-простому — пехотным) полком я был в станице Орджоникидзевской, которую позже сделали городом и переименовали в Сунжу. Ингуши нас терзали жёстко — постоянно митинговали, провоцировали драки, обстреливали ночью посты (а ночи стояли длинные — ноябрь).

Однако нужно признать, что среди местных были и нормальные ребята: с оружием в руках они организовали посты возле наших КПП и в других ключевых точках, чтобы сдерживать своих же экстремистов.

И всё равно напряг был дикий. Мы не спали двое суток, впрочем, и спать было негде. Часовые на постах до покраснения тёрли глаза.

Я вырубился на железной кровати в бараке, который остался от учебного центра одного из расформированных военных училищ. Ни постельного белья, ни матрасов, конечно, не было. Мы, четверо бойцов, спали, сидя на панцирной сетке. Отдохнуть удалось часа четыре — большая удача, даже счастье. И всё равно меня покачивало на ходу. Но без этих четырёх часов в сидячем плотном строю измученных солдат на железной войсковой скрипящей койке мы бы все "вырубились". Хорошо, что были эти волшебные четыре часа. Однако сон в горизонтальном положении хотя бы часов 6 в сутки — ещё лучше.

"Опасное место…"

Вот что рассказал мне много лет назад, в канун 50-летия Великой Победы, полный кавалер ордена Славы, полковой разведчик Юрий Михайлович Гришин (в ту пору ещё живой и энергичный) из Ростова-на-Дону.

В августе 1945 года, в ходе "военной спецоперации" против милитаристской Японии командование полка поручило разведчикам (в том числе и Гришину) обезвредить маленький гарнизон одного из узлов обороны Квантунской армии. Это была обслуга нескольких долговременных огневых точек — бетонных башенок.

И вот один из таких узлов Юрий Гришин с приятелем решили "раскурочить". Перед рассветом подкрались с разных сторон и сняли двух часовых на противоположных секторах японского бдения. Затем стали ждать повара.

— Мы знали, что повар встаёт раньше всех — завтрак личному составу готовить, — рассказывал Юрий Михайлович, и глаза его загорались боевым огнём. — В общем, повара я подловил и прикончил, — продолжал мемуары Гришин. — А дальше мы с другом спокойно прокрались в фанзу, где ночевали японцы. Как оказалось, обслуга огневых средств врага спала в деревянном домике, "по-мирному".

— Японцев было где-то полтора десятка, — продолжал рассказ кавалер ордена Славы. — Товарищ мой сторожил фанзу снаружи, а я приступил к делу…

А дальше Юрий Михайлович произнёс "речь", которую я помню уже три десятка лет, и помнить буду, видимо, всегда.

— Запомни, Серёга! — говорил мне ветеран. — Нельзя резать спящего человека, если не хочешь поднять шум. Его надо разбудить и тут же, "на вдохе" бить под сердце. Подползаешь к японцу, легонько стукнешь по плечу… Он ещё глаза не разлепил (тем более темно, не рассвело), чуть голову приподнял и воздуха от неожиданности глотнул. Тут ему нож под ребро и рот — ладонью, на всякий случай (чтоб не пикнул). И так раз пятнадцать. Никто в ту ночь даже звука не издал!

За эту акцию Юрий Михайлович удостоился третьего ордена Славы (I степени).

Коварные сантиметры "Прокрустова ложа"

Выбор пункта для ночёвки — дело немаловажное даже с точки зрения большой политики. И это доказал, как ни странно для многих, визит в Лондон в 1814 году усмирителя Наполеона — царя Александра I после взятия Парижа русскими войсками.

Британские власти запланировали нашему императору пышную встречу на пути из портового Дувра (эту церемонию российский самодержец объехал стороной), а апартаменты приготовили в Сент-Джеймском королевском дворце. Но царь и тут совершил неожиданный манёвр — отказался ночевать (и дневать) в королевских покоях, а остановился в отеле "Пултеней" (Pulteney Hotel).

Кстати, там уже жила его сестра Екатерина Павловна, которая написала брату о преимуществах ультрасовременной на ту пору гостиницы. В "Пултенее" имелся (отсутствовавший тогда в королевских дворцах) ватерклозет, а ещё (и это главное в данной теме) нормальных размеров кровати. Что крайне важно — эти самые сантиметры длины "лежбища".

Человечество давно озабочено данными размерами — достаточно вспомнить древнегреческий миф о Прокрусте и его ложе. А кроме того, российские туристы, которые помотались по Европам, наверняка обратили внимание, что почти во всех средневековых замках (да и в замках более поздних эпох) чрезвычайно короткие кровати. Современный человек не смог бы ни за что вытянуться там в полный рост (а тем более нормально выспаться).

И наверняка наши туристы задавали гидам вопрос: "Почему такие кровати короткие?" Лично я такие вопросы задавал всегда, надеясь познакомиться со всеми версиями объяснений. Тем более что определённый опыт прогулок по европейским замкам у меня есть. Я посетил две королевские резиденции в Португалии (Пена в Синтре и Мафра), оба замка короля Людвига II в Баварии, замок Штернберг в Чехии, ещё какие-то (менее интересные). И везде одна и та же картина — почти лилипутские по длине кровати.

Экскурсоводы отвечали так: во-первых, в былые времена люди были ниже ростом, что вы можете понять, даже глядя на рыцарские латы. Во-вторых, в старину считалось, что спать плашмя смертельно опасно — язык завалится и задохнёшься, нечистая сила в рот заползёт (или мышь, или паук). И наконец, в-третьих, эстетически-экономическая причина: женщины берегли сложные причёски, ведь услуги парикмахеров стоили очень дорого. Потому и спали сидя. Вот такие версии от гидов. Как видим, одна из версий даже предполагает мистический ужас перед нормальной (во весь рост) позой для сна.

Не знаю, правда, какая из версий диктовала размеры кроватей в королевских покоях Лондона и других столиц Европы, но наш Александр I, имея опыт ночлегов во дворцах, решил не рисковать и выспаться на нормальной кровати в "современном" отеле. И тут есть важный нюанс.

Наш царь был очень высоким по тем временам. В интернете я долго искал, но не нашёл точный рост императора — цифры варьируются от 178 до 185 см. Это много. Например, средний рост французского гусара в пору Наполеоновских войн — 163 см, русского гусара — 165 см. Рост знаменитого адмирала Нельсона — 162 см, фельдмаршала Кутузова — 171 см.

А вот рост Бонапарта — 169 см. Более чем нормально для того времени. А то, что многие в Европе называли его карликом, — английский фейк, умело распиаренный. Надо признать, британцы умеют мастерски врать, причём в планетарном масштабе. В каком-то смысле нам надо у них учиться вести пропаганду.

И ещё о росте. Побывав во Владивостоке и Калининграде на подводных лодках времён Великой Отечественной войны, я изумился чрезвычайно маленьким, каким-то подростковым размерам матросских коек (многие туристы наверняка тоже обратили внимание). Думал, что в экипаж специально отбирали "малышей", чтобы выиграть пространство внутри лодки.

А потом случайно из телепрограммы Андрея Лугового "Секретные материалы" узнал, что автор специально изучал личные дела, другие документы призывников и добровольцев времён "огненных 40-х". Луговой сам изумился, когда выяснил: средний рост советского бойца составлял от 155 до 165 см, а вес — от 48 до 55 кг.

Если я и ошибаюсь, если память меня подводит, то не сильно. В целом картина понятна. Наверное, на "качество" народа повлияли революции, Гражданская война, разруха, голодуха, форсированная коллективизация…

И новой гранью сразу заиграло стихотворение Роберта Рождественского про маленького солдата, у которого всё было маленькое — и форма, и снаряжение. Но… "на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост".

Оказывается, говоря о маленьких размерах бойца и его имущества, поэт имел в виду (сознательно или подсознательно, интуитивно) совершенно конкретный факт, это не фигура речи! Вторую мировую войну выиграл именно маленький (с высоты нынешних параметров) советский солдат.

Получается, что даже на фоне наших дедов и прадедов Александр I выглядел исполином, почти Петром Великим.

К слову, вернёмся к царю — усмирителю Наполеона и к его эпохе.

Как видим, он был на голову выше среднего французского гусара и какого-нибудь английского лорда. Куда ему втискиваться в постели британцев, любящих традиции и старину, включая короткие кровати? Вот и спал в отеле. И это демонстративное пренебрежение гостеприимством английского двора, да плюс встречи царя с местной политической оппозицией сыграли дурную роль.

Дошло до парадоксального кульбита в политике. Чтобы отомстить Александру, англичане тут же создали антирусский союз: в него, кроме Британии и Австрии, вошла даже "буквально на днях" побеждённая Франция, с которой англичане враждовали фактически всю свою историю! А Россия, разгромив Наполеона и взяв Париж, оказалась вдруг не триумфатором, а чуть ли не новым узурпатором и "похитителем Европы". Вот так вот, вуаля…

"Мать сыра земля"

Давно, когда я учился в военном училище, мы с моими товарищами-курсантами откровенно не любили занятия по инженерной подготовке. Ведь на практических занятиях в поле приходилось бесконечно рыть окопы — то для стрельбы из положения лёжа, то с колена, то стоя. Плюс к этому (самое ужасное с нашей точки зрения) копали вручную, без техники ещё и "яму" для бронетранспортёра и танка.

— Скоро будем рыть окопы для стрельбы с коня стоя, — шутил кто-то из наших.

Ребята иронизировали над банальными сентенциями преподавателя, полковника Мухи, который говорил: "Ничто вас в бою не спасёт, кроме матери сырой земли". Но мы, молодые идиоты, хихикали над истиной, которую теперь, учитывая опыт СВО, знают почти все.

После военного училища я служил во многих горячих точках, а потом, когда по возрасту снял погоны, ездил в командировки почти по таким же местам: от Афганистана до Сирии и Донбасса. Ночевать приходилось и в БМП, и под БМП (разница большая), и в палатке, и в транспортном самолёте, и в подвале брошенного хозяевами дома… Но! Я никогда не спал в блиндаже. А наши мужики в Новороссии и Донбассе (преимущественно на линии боевого соприкосновения) в основном спят именно там.

Причём толщина бревенчато-земляного наката должна быть минимум полтора метра. По крайней мере, от дронов это защищает. Да и от некоторых снарядов.

Минобороны России периодически показывает журналистам, а те вскоре через ТВ и интернет-ресурсы демонстрируют целые подземные городки, в которых нашим бойцам приходится жить, отдыхать и приводить себя в порядок. Под землёй есть и прачечные, и бани, и столовые, и, конечно, спальные места. Но главное, что всё это оборудовано на глубине минимум пять метров. Вдумайтесь! Это как бы третий хрущёвский этаж, только отзеркаленный вглубь земли. Представляете, сколько грунта было переработано!?

Ох, прав был полковник Муха с его сапёрно-инженерным опытом. Но проблема не только в том, что мы, юные курсанты, его не понимали, но большинство высокопоставленных офицеров и генералов за десятилетия, предшествовавшие нынешней СВО, игнорировали правило укрытия в лоне матери-земли. Никого, кроме специалистов-инженеров, не учили строить блиндаж.

Я, например, за время службы (и после неё, в качестве уже беспогонного военного журналиста) побывал на многих десятках, если не сотнях, военных учений. И везде обустраивать быт и вообще тыл практиковались на основе палаток и палаточных лагерей. Начальники истязали подчинённых за неправильное их натяжение, отсутствие ровика для дождевой воды, опасную установку печки и т. д. В Сирии, помню, начальник медслужбы показывал нам "палаточный" надувной госпиталь, который возводится за 20–25 минут.

И в таком духе армия жила несколько десятилетий подряд. Теперь же, в условиях СВО, выяснилось: эти палаточные страсти никому не нужны. По крайней мере, вблизи линии боевого соприкосновения. Жизнь доказала правоту полковника Мухи — только мать сыра земля является лучшей защитой для бойца.

Ну а уж там — во глубине донбасских руд, в блиндаже, спать можно спокойно на чём хочешь — на одеялах и подушках, в спальных мешках, знакомых туристам, на карематах из пенопласта… Но главное — без памперса, потому что отхожие места под землёй тоже можно оборудовать грамотно. Это поумневшие за время СВО солдаты и офицеры делают теперь по военной науке.

В общем, сейчас стало совершенно ясно: чем глубже блиндаж, тем глубже сон. Это важно. Потому что отдохнувший, выспавшийся боец — боеготов, а уставший, нервно-истощённый — почти ранен. Не зря в годы Великой Отечественной была написана песня про соловьёв, чтоб они солдат не тревожили. "Пусть солдаты немного поспят". У них, кстати, сейчас очень трудная работа. И часто бывает не до отдыха.

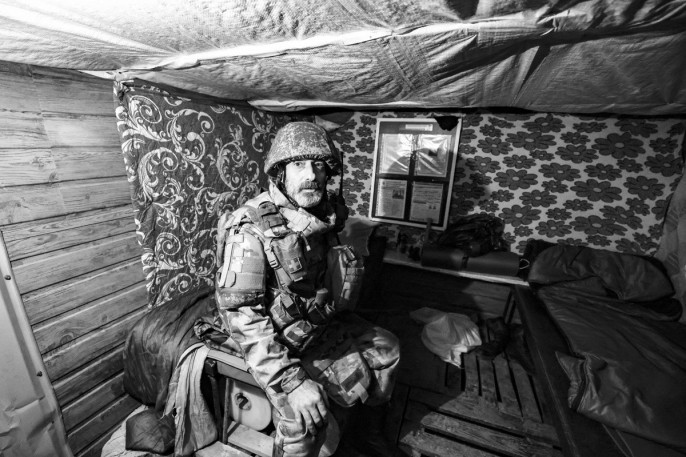

На фото: командир подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Кама" в блиндаже на левом берегу Днепра в Херсонской области