Человек, для которого вера перестала быть главным в жизни, порой может уйти от неё в очень далекие сферы, а то и вовсе о ней забыть. А может, как это случилось с Уильямом Фолкнером - в смежные, лежащие на расстоянии вытянутой руки, в самом прямом смысле: Библия у него стоит на одной полке с Гомером, Эсхилом, Данте, Шекспиром, зажатая между ними и воспринимающаяся в общем с ними контексте.

В одном из интервью у Фолкнера спросили, какое религиозное образование он получил. Фолкнер рассказал о прадеде, не очень набожном, однако придерживающемся ряда твердых принципов, «один из которых был такой: все в доме, перед тем как сесть за стол, должны были читать наизусть стих из Священного Писания. Если кто-то был не готов, он лишался завтрака. Он должен был покинуть комнату и дословно зазубрить цитату из Библии». Вопрос отношения к вере Фолкнера этот рассказ почти не проясняет.

Определенный вывод из сказанного всё же можно сделать: человек, которого таким образом приобщали к вере, впоследствии может стать атеистом, коммунистом, экзистенциалистом, даже, упаси Бог от этого кого бы то ни было, гомосексуалистом – кем угодно. Но если он даже хотя бы таким образом соприкоснулся с Библией – то всё, о чём он там прочёл, впоследствии не раз и не два будет всплывать из глубин сознания.

Творчество Фолкнера – явное тому доказательство. Практически любое его произведение в той или иной степени содержит хотя бы мимолетный, но явственный посыл к книгам Ветхого и Нового Заветов, а ткань иных буквально прошита реминисценциями из них, словно густым шитьем. Думается даже, без этих книг Фолкнер не состоялся бы как писатель.

Тоже самое можно сказать об Арсении Тарковском, вариант которого должно признать более сложным. Он происходил из народовольческой семьи, за чтение Библии ему, наверное, могло бы основательно влететь от скептически настроенных относительно веры интеллигентных родителей. С Библией он, кстати, сдружился лишь в отроческом возрасте, во время скитаний по Приазовью во время гражданской войны. Впоследствии она стала для него настольной книгой, к ней он испытывал неубывающий интерес на протяжении всей жизни, из нее черпал темы для многих своих стихотворений. Параллельно на него не могла не оказать влияния мировоззренческая эклектика, свойственная и дореволюционной, и в особенности – послереволюционной интеллигенции, которая умудрялась подменять Христово учение всякого рода эзотерическими учениями, создаваемыми, в том числе, и на почве христианства. Наверное, из-за этого что-то неуловимо двусмысленное ощущается в интонации стихов Тарковского на темы Ветхого и Нового Заветов: это не стихи просто и ясно верующего христианина, а лишь использующие в своих целях религиозную тематику – и использующие так тонко, что даже вездесущей советской цензуре, не было, по всей видимости, возможности к ним придраться.

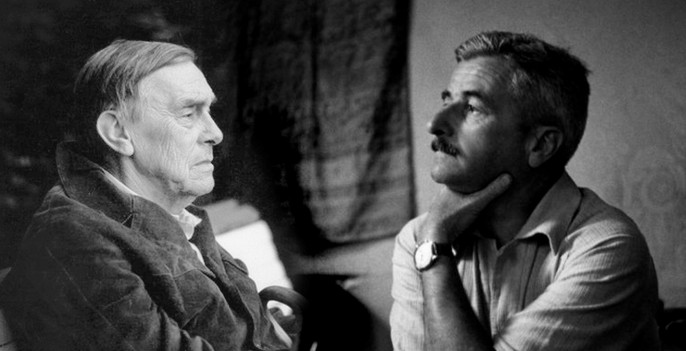

Конечно же Тарковский, как всякий человек, ощущал потребность души в порывах, мало связанных с телесными чувствованиями и испытывал желание выходов в более высокие сферы (другое дело, что их приходилось как-то конспирировать, чтобы не называть вещи своими именами). Ему, как никому другому из советских поэтов, должна была быть близкой следующая мысль Фолкнера, высказанная в цитировавшемся ранее интервью. «Может ли писатель использовать христианскую веру, как орудие? Как плотник молоток?» - спрашивают его там. «Плотник, о котором вы говорите, - отвечает Фолкнер, - никогда не выпускает молоток из рук. Христианство – внутри каждого, если конечно, договориться о том, что мы подразумеваем под этим словом. Это личный код поведения человека, который делает человека лучше, чем того хочет его природа... Христианство не может научить человека быть добрым, как учебник учит математике. Оно может научить, как реализовать себя, выработать собственный моральный кодекс. Оно учит на примерах страданий и жертвоприношений. Писатели всегда заимствовали в нём аллегории морального самосознания».

И у Фолкнера, и у Тарковского религиозность больше определена пантеистическими чувствованиями, отчасти – дохристианским монотеизмом, чем собственно христианством. Но и христианством в значительной степени – тоже, хотя, казалось, ему вообще не должно было бы найтись места в этой гремучей, в сущности, религиозной смеси, которая определяла их мироощущение. Но именно христианство является тем крохотным очажком, которое согревает и советскую действительность Тарковского и пространство фолкнеровской Йокнапатофы вместе с их обитателями. Входить вовнутрь Библии, подчинять себя Ей, вливать библейскую речь в поток своей авторской речи, отражать ее события в сознании своих героев – оба писателя любили и умели делать, как редко кто. Правда, вряд ли на уровне духовного осмысления – скорее на чисто мифологическом уровне.

Замечание Фолкнера по поводу названия романа «Свет в августе»: «в августе в Миссисипи есть несколько дней где-то в середине месяца, когда вдруг появляется предвкушение осени, когда приходит прохлада и сияние мягкого, блестящего света, как будто он явился не из настоящего, но из прошлых, старых, классических времен. Возможно, в нём есть фавны, сатиры и боги из Греции, с Олимпа. Это длится лишь день или два, и затем пропадает. Название напомнило мне о том времени, о сиянии, которое древнее нашей христианской цивилизации» неявственно перекликается с одним из фрагментов стихотворения Тарковского «После войны»:

Бывает, в летнюю жару лежишь

И смотришь в небо, и горячий воздух

Качается, как люлька, над тобой,

И вдруг находишь странный угол чувств:

Есть в этой люльке щель, и сквозь нее

Проходит холод запредельный, будто

Какая-то иголка ледяная…

В стихотворении «Мамка птичья и стрекозья», в основе которого сильно переосмысленная ветхозаветная история Каина и Авеля, есть многое из перечисленного ряда: и летнее небо, и духота, и странный угол чувств, и запредельный холод.

Уже в самом начале текста Тарковский вводит в него понятие о первородном грехе, мысль о котором содействует помутнению неба, а заодно дает представлении об относительной безгрешности птиц и насекомых, для которых небо, обиталище Бога – родной дом, в отличие от людей, которые прямой связи с небом лишены:

Мамка птичья и стрекозья,

Помутнела синева,

Душным воздухом предгрозья

Дышит жухлая трава.

Помутнение как колпак накрывает мир, суженный до пределов русской деревни, где в преддверии беды жухнет трава, где повторяются те же страсти гнева, обиды, возможного убийства, что и в самом начале человечества. Вследствие ссоры преображается сам мир, доселе мирный и безмятежный, а два русских брата-сельчанина соотносятся с Каином и Авелем:

По деревне ходит Каин,

Стекла бьет и на расчет,

Как работника хозяин,

Брата младшего зовет.

Нарушается ход истории: древнее время, или, по взгляду из другой стороны - молодой мир, как определяет его Тарковский, наползает на современность, то и это время смешиваются, братья заново повторяют историю Каина и Авеля, уподобляются им. Попутно даются другие Евангельские и Библейские посылы: старший и младший брат – это два брата из притчи о блудном сыне; старший брат – Бог, пришедший взыскать за грех человека, который был создан как Его подобие – и не оправдал надежд. Пространство деревни расширяется до пределов мира, целиком захваченным грозой, высказывается предположение о каком-то возможном проступке Авеля, разгневавшего брата. Вина людей друг перед другом становится всеобщей, из-за нее испытывает страдание природа:

Духоту сшибает холод,

По пшенице пляшет град.

Видно, мир и вправду молод,

Авель вправду виноват.

И вот уже и самого себя автор включает в представившуюся ему картину исказившегося пространства, в которое вписывается его собственная судьба. Она теперь видится ему в образе Каина, тогда как сам он – не готовый к ее козням Авель. А главная казнь, которую она может приготовить – это смерть, сопрягающаяся с судьбой:

Я гляжу из-под ладони

На тебя, судьба моя,

Не готовый к обороне,

Будто в Книге Бытия.

Фолкнер, как прозаик, конечно, не может, высказаться столь лаконично, он доносит свою мысль до читателя посредством более пространных ассоциаций. В одном из лучших своих романов, название и сюжет которого имеют истоки в истории царя Давида и его сыновьях Авессаломе и Амноне, обесчестившего их сестру Фамарь и затем убитого Авессаломом, действие которого происходит в девятнадцатом веке, Фолкнер пропускает через пострелигиозное сознание южанина-американца начала века двадцатого. И, неожиданно, или даже напротив – вполне предсказуемо, эта история оказывается кровно близка и ему, и его героям, и, более того, должна стать близкой любому человеку на земле, так как страсти, которые обуревали героев Вечной Книги, никуда не делись. И если они одухотворяют строй мыслей молодых американцев эпохи «великой депрессии», дублирующих жизнь персонажей Библии, то явно же, что ни одно человеческое движение, как оказывается, никуда не уходит, история ходит по кругу, то, что возможно в древние времена, возможно и в цивилизованном мире. Древняя Иудея врывается в жизнь Америки девятнадцатого, затем двадцатого века. Пространство шириться вглубь, время преображается, история тормозит ход, поворачивает в неожиданную сторону событийный ряд, перекраивает судьбы персонажей, в них оживает не только история, оживают сами плоть и кровь древних героев, соотечественники Фолкнера полностью, без остатка им уподобляются. И непонятно уже, по библейским ли меркам конструирует Фолкнер мир своей Йокнапатофы, а заодно выстраивает взаимоотношения ее жителей, которые в буквальном смысле для него – свои люди, или подгоняет перепутья их судеб под библейский сюжет. Хотя это в сущности не так уж важно: куда важней, что и то, и другое сходятся друг с другом в уже не могущем быть разорванном единстве.