Константин Павлович Пчельников (1925—2001) родился в Ташкенте в русской семье. Рождённый сто лет назад, он с молоком матери впитал авангардный дух красного фундаментализма и атмосферу советской страны, яростно строившей себя заново. С 1943-го по 1946-й годы служил в армии, но на фронт не попал. После войны поступил в Ленинградскую Академию художеств, которую блестяще окончил в начале 1950-х, получив диплом архитектора.

Будучи распределён в мастерскую Льва Руднева, Пчельников причастен к возведению знаменитой "высотки" в Варшаве. Уже в 60-е, работая в "Моспроекте", он стал одним из пламенных адептов "нового конструктивизма". Однако его собственные смелые разработки вскоре вышли за рамки вульгарной реальности хрущёвской "оттепели". Увы, ни один из его крупных проектов так и не был воплощён в жизнь — за исключением стадиона в Джакарте и президентской резиденции в Гвинее.

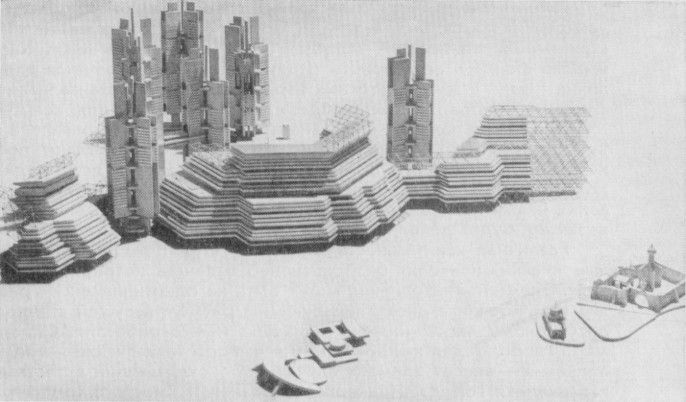

В середине 60-х Пчельников поразил архитектурное сообщество проектом автономного градообразующего ядра "Застава Ильича". Французский теоретик Мишель Рагон называл его одним из ярчайших провидцев "городов будущего".

От сугубо архитектурных форм Пчельников двинулся дальше — к масштабным градостроительным теориям и, в конечном счёте, к проблемам расселения в масштабе всей страны.

На рубеже 70-х он представил так называемую Кинетическую систему расселения, удостоенную признания на Всемирной выставке в Осаке. В основе теории Пчельникова лежал анализ развития транспортных и социальных коммуникаций СССР. Теория описывала логику миграционных потоков и исход населения из центра в зоны новой индустриализации, с пугающей точностью предсказывала фрагментацию территорий и грядущие катаклизмы советской цивилизации, уже тогда готовой распасться на этно-корпоративные ядра. Это была теория дифференциации пространств, построенная на силовых линиях истории и этногенеза — по сути, проект восстановления утраченного русского пространственного порядка, или, как говорил сам автор, "теория возобновления пространства". Пчельников одним из первых, ещё в 1970 году, осознал насущную необходимость обуздания и гармонизации миграционных потоков на Одной шестой части суши, поиска социально-архитектурного компромисса между развитием и стабильностью.

Обладая творческим горением и мощным интеллектуальным багажом, Пчельников не остановился. В нём проявилась та типично русская черта — тяга к бесконечному, подчас опасному, расширению горизонта. Он обратился к изучению структуры мировых коммуникаций, осмысляя "композицию континентов" и увидел планету как грандиозный полигон пространственных превращений. Пространство, по Пчельникову, лишь на поверхностный взгляд рутинно и однородно; на деле же оно сложно структурировано, антропоморфно, а в некоторых своих формах — сакрально. Архитектор говорил об "этническом пространстве" и "этническом времени", придя в итоге к формуле Чаши русского пространства — не просто Срединной земли, но центра планетарного мира, стройплощадки жизни будущего века.

Его проект храма к 1000-летию Крещения Руси являл собой метафорическую модель русского космоса: комплекс из десяти храмов, символизирующих каждый век православия, где куполообразные и "луковичные" континуумы толпятся вокруг одного, Величайшего, — таково зримое воплощение "многоединства" русского мира.

В лихие 90-е, когда пространство империи начало катастрофически "схлопываться", Пчельников создаёт проект "Артполис", в основе которого лежит идея Ковчега. Это замкнутый в себе дом-город, дом-монастырь, дом-лаборатория, прибежище для духа и интеллекта. Параллельно он увлечённо работает над созданием универсального "жилого модуля на основе стержневых полигональных структур" — дешёвого дома-трансформера, предназначенного для мгновенной сборки и разборки. В основе этой конструкции лежало некое таинственное открытие, его личное ноу-хау.

Константин Пчельников — архетип человека творящего. Генератор представлений, творец новых идей, пастух образов… Сегодня газета "Завтра" впервые знакомит широкого читателя с литературным наследием Константина Пчельникова — его герметичной поэзией, ставшей сокровенным отпечатком многогранной, сложной и яркой натуры своего создателя.

* * *

Нет, строки эти написал не я.

Когда летел в далеком поднебесье,

Пророк со мной соединился.

Теперь, чтоб имя знать его,

Все изразцы на куполах и стенах Регистана

пересчитать готов под солнцем в полдень.

* * *

Прозрачна голубизна купола над гробницей

Великого Хана.

Ещё прозрачней голубизна неба над ним.

Чинары бросают на землю обильную тень,

Чтоб небес бытие сохранить в шумливом ручье.

* * *

Минареты в свод неба упёрлись, луч высекая прозрачный;

странник в восторге встал в узкую тень великана.

Лишь ночь наступает, серп тонкий луны опускается в звёздах,

В движеньи медленном вершины каменных громад ломая.

* * *

Утро.

В края когда-то родные

заглянул ненадолго

из мест случайно насиженных,

и стрелки часов не решаясь

поставить по солнцу,

которое раньше сегодня встречаю, —

так я боюсь

от вчерашнего дня оторваться.

Полдень.

По-прежнему стебли растений, уставшие ждать

капли живительной влаги, смотрят с надеждой

в небо cyxoe и неподвижно-белое.

Вечер

прохладу выдал скупую под кроны деревьев густых,

чьи ветви сомкнулись над лентой асфальта серого,

ревниво тепло до утра берегущего

в мякоти вязкой своей.

Ночь.

Сон веки сомкнул

и завесу открыл в безвременье,

где прошлое с будущим

сходятся в миге одном,

сверяя опыт предков моих с судьбою моей,

а на рассвете

в раздумьи неясном оставил меня.

* * *

Окрепли ноги, и я с постели встал.

Шагая без цели, в рощу берёз вошёл.

Так полнолуньем февральским

наедине с Природой снова стою.

Ощущенье новое или забытое приходит ко мне?

Под гладкой корою ствола слышу сока движенье.

Или это показалось так мне?

На фоне яркого лика луны почек чёрные точки

в вязь тонкую веток вплелись.

Не близится ли весна?

* * *

Веки глаз маслом оливковым мажу,

так очерствели в морщинках они,

что жмуриться больно на солнце ярком.

* * *

Клавиши машинки пишущей: буквы, буквы...

С болью смотрю на них.

Они — как жуки-долгоносики, и в кончики пальцев вгрызаются.

* * *

Молот судьбы бьёт по душе.

Выкует ли он из неё характер?

Острый клинок ли будет из сердца сработан,

Или окалиной ляжет оно на сталь наковальни?

* * *

Сегодня — первое апреля.

На мутном оконном стекле муху увидел: шевелится.

Глазам своим не верю.

* * *

Что-то делаешь сейчас, ты, друг мой?

Так же глазницы влажные

жёстким трёшь кулаком?

* * *

Покиньте меня, вы, мысли тяжёлые!

Солнце тропы сушит

и мне в дорогу длинную скоро идти.

* * *

Почему ты рисуешь цветы?

Продлить ли штрихом их цветенье?

Пусть увянут они в одиночестве скором, —

Семя с жизнью под ними готово весною

выйти в стеблях.

* * *

Женщина яркую ткань полюбила.

Линяют их звонкие краски и блекнут.

Новое платье разгладит морщинки у глаз и в душе;

другой человек улыбнётся и радость постигнет.

* * *

если услышишь песнь соловья

этой весной, скажи ему, —

пусть вновь прилетит в этот сад.

* * *

Перебирая розы в корзине,

цветочницу рассердил.

Так и пошёл к ней с пустыми руками.

* * *

Слеза упала в краску белую на кисть,

Когда коробку со стеклом,

для насекомых, пойманных в долине солнечной,

В руках держал и красил:

ведь то был гроб для них...

* * *

Акробат высоко над землёю

По тугому канату узкой стопою скользил.

Толпа затаила дыханье...

Неожиданно кто-то вскрикнул:

— "Не теряй равновесья!.."

* * *

Учился созидать

И, мысли вырубая в камне,

их капителями надел на жирные колонны.

Куски бетона втиснул

в шеренгу стройных кипарис,

бетоном придавил волну морскую,

в одной скале пробил отверстие,

чтоб обойти тропинки крутизну,

клеть из железа на другую положил.

* * *

В ожиданьи любви гладь воды

нежной грудью ласковых волн

набегала на твёрдые камни,

обнажая свету тёплого дня

узоры подземных пород.

Соединилась их любовь в раковине.

Но шторм однажды погнал её в глубину морскую.

На мгновенье открылись створки,

перламутр коснулся стихии,

и песчинка попала на нежное тело, больно ранив.

Время шло, и острый осколок стал жемчугом.

* * *

Слеза, ещё одна слеза...

Где блеск её кристальный?

Окрашенная желчью, которою скребу

со дна души своей обугленной в терзаньях,

она ложится чёрной строчкой

на лист бумаги белой.

Слова! Бессмысленным звучаньем

они гудят в сознаньи напряжённом.

С трудом в них слышу зов к смиренью.

Оно придёт за отрешением от образов,

в которых сладость ложную вкушал

и в яд переварил в стеклянной амфоре,

запрятанной в груди у сердца неспокойного.

Трещина на амфоре, после сна тревожного.

Течёт яд медленно по сердцу, оставляя следы глубокие.

* * *

Сегодня траур в праздник превратил,

когда извлек из тайников укромных ларцы стеклянные.

Я в них храню существ бесчисленное множество —

Природы лоскуты с узором ярким.

Вчера они порхали бабочками лёгкими,

лишь изредка садясь в ветвях зеленых

и у воды на камни тёплые. Однажды,

сачок в руке подвижной

движеньем точным полёт прервал их.

Сквозь тело хрупкое легко прошло

стальное острие булавки тонкой,

и на доске из липы белой

застыли в плоскости немой

они с расправленными крыльями.

Обнажена их красота.

Прозрачный света луч ударился в пыльцу

и озарил меня потоком цвета.

Нет, не мертвы они! В пластичном теле

гусеницы мягкой сначала жили. Потом перенеслись

в те существа крылатые, полёт которых

был книгой бытия закрытой.

Раскрыл я книгу эту! На липовой доске

себя хочу расправить и душу засушить

в стеклянном ящике, чтоб видеть мир немой,

соблазнов речь не слыша, не искушая плоть

прикосновеньем нежным, дыханьем тёплым,

виденья перевести на ритмы сложные

и записать узлами частыми

на нитях паутины тонкой,

в лесу на тропах узких собранной.

* * *

Затухло моё кострище, пылавшее ярким факелом.

Языки его пламени поднимались до неба,

а искры золотым снопом летели в пространство,

теряя земную весомость.

Там, где-то очень далеко, в мирах иных,

они перемешались со звёздами.

После бурной грозы и пожаров

ищу в тёмном лесу тлеющие угольки.

На ладонях приношу их к очагу застывшему

и пламя дыханьем пытаюсь раздуть.

Его не хватает.

В ладони обожжённой гаснет последняя искра.

На пальцах ожоги остались больные.

Пряди волос усталых Её как смогу ощущать?

* * *

Опасность подстерегла меня в пути.

Я взял колчан, набитый стрелами,

и положил одну из них

на тетиву тугого лука.

Кто за холмом пологим

укрылся в тени высоких трав?

Боимся мы друг друга, выжидаем.

Устали пальцы держать стрелу

за оперенье белое на тетиве упругой.

Боль в мышцах плеч,

и глаз слезится в напряженьи.

На арбалет тяжёлый

сменю свой лёгкий лук,

взведу на спусковой крючок

короткую струну из толстых бычьих жил,

болванку деревянную с железным наконечником из кузницы соседа

я положу на ложе гладкое.

Так прикрываясь, уйду в леса глухие,

где вырублю поляну небольшую,

её высоким частоколом обнесу из брёвен толстых.

Там буду доживать, боясь людей, себя держа в осаде,

и ночью панцирь медный одевать на грудь усталую.

* * *

Кончились слезы, которые вылил на мир.

В земле сухой, под солнцем ясным,

рассеялась влага, на листьях осенних осела,

на жёстких фасадах зданий не смыла подтёки —

следы неудач поколений.

Лицо умыл напрасно плачем.

В одной-единственной слезе, упавшей на ладонь,

прикрытую другой ладонью,

увидел бы свою судьбу ясней.

* * *

Март.

Туман влажный и липкий

навалился грудью тяжёлой

на город большой,

и в боли безмолвной

от зданий острых,

в каплях прозрачных

повис на почках ранних.

* * *

Снег запорошил тропинки в парке

и привычкой стало

ходить напрямик под ветками жёсткими.

Сегодня здесь снова прошёл

и головою побег прошлогодний задел,

так опустился чуть ниже он,

отяжелев от сока,

который в движенье пришёл.

Весна близится.

* * *

Домой возвратился однажды

И света в окне не увидел.

Тревогой забилось сердце,

И сжалось в тоске...

* * *

На тропах разбитых нескладными судьбами

Силы удвоить стремимся союзом супругов.

Но узы его для многих как бремя —

Грязью обочин ложатся на пройденный путь.

* * *

Три бабочки летели к солнцу.

Наступила ночь. Они полетели к звёздам.

Тлеющее кострище

привлекло их внимание,

и они забыли о звёздах.

Дым мёртвой древесины

отбил тонкость их обоняния.

Вот брошенная сухая ветка

вспыхнула во тьме.

Сноп искр метнулся к небу.

Узоры горят на крыльях беспомощных,

что ткач перстами творца вышивал.

* * *

На лугу в просторах расцвели сочные травы.

Они шептались с белыми облаками.

За прозрачным звоном летнего дня захотел узнать,

то ли молитва это была, то ли надежда о судьбе неземной?

Себя обнажив, погрузился в бездонные запахи трав,

и услышал от тысяч существ, что это любовь.

В цветах задремав, не заметил косца за высокими стеблями.

Свист косы ощутил лишь тогда,

как вонзились обрезки стеблей в неприкрытую грудь,

Не от боли на ноги не встать,

телом своим корни в земле прикрываю.

Ласковый стебель любви стал копьём,

и его острие погружается в сердце.

Луг стал колючим и жёстким, и сейчас по нему не ходить.

Знаю, слёз немало надо пролить,

чтобы вновь он покрылся цветами

и принял в объятья свои.

* * *

Почему небо таким серым-серым стало?

Ведь снежинки такие белые-белые!

А как плавно и нежно опустились на землю они.

Привёз человек берёзу белую на дрова,

Печь затопил, белый дым пошёл из трубы.

Им ли разбелить небо?

Не цветами яркими земля колышется,

Под снежным белым покрывалом холмы пологие уснули.

Заяц серую шкурку сменил на белую-белую,

Лишь следы выдают его на просторах белых.

* * *

Я задаю вопрос тебе, ему и ей.

Я задаю вопрос тому, кто любит или полюбит вновь.

Как уберечь себя от слов, поступков ложных,

которые дают подруге, другу

неверный мыслям ход

и повод из сердца нас изгнать.

* * *

Заботой стало у меня

считать коротких зимних дней теченье.

Им счёт потерял, томясь в ожиданьи

растянутых по небу зорь.

Лето пришло, и дней перезвон его длинных

в призыв

колокольный короткий слился.

* * *

Стихи о той слагаю, что души моей сокровища

в морщинках своих унесла.

В ранах глубоких копаюсь, хоть что-то ища,

и, жмурясь, стону от боли.

Совсем ослеп от надежды слепой,

и не вижу того,

кто в моем изголовье стоит.

* * *

В комнате у нас тепло, и даже живут мухи. Они летают и в ванной, и на кухне. В трёх помещениях — три мухи. Меня уверяют, что это летает одна и та же муха, но я проверил и установил — их три.

Вчера на кухне ночью было холодно, так как дул сильный северный ветер. Ты, должно быть, помнишь, что окна кухни выходят на ту сторону. И вот утром та из мух, что на кухне обитает, прилетела к нам в комнату.

Они, мухи эти, сели рядом вдвоём и смотрели, как я завтракаю. Оставил им я немного хлебных крошек, жалко стало мух.

Пишу сейчас это письмо, а одна из них села на конец авторучки. Катается. Пусть катается, жалко что ли! Придёт лето, тогда не дадим кататься. Тогда и без них вокруг всякой всячины будет много. Они и сами про это знают и улетят на помойку. Там им спокойнее. Кому охота ходить гонять мух на помойке? И без того вони кругом много.

Из письма племяннику, весна 66-го или 67-го.

* * *

В солнечный день в хороводе толпы

не наглядимся девами юными.

Нарядов их яркость сравнима с узорами бабочек лёгких,

чьи крылья в потоках прозрачного света

разбрызгали искры мгновений цветных.

В природе другие бабочки есть,

что в ночи безлунной

из царства душистых цветов

на пламя огня вылетают.

Линий изысканость, цвета мягкость —

кто разглядит их в полёте тревожном?

Люди тонких понятий скажут,

что бабочкам этим иные из женщин подобны

Источник волнений глубоких они,

и его познает не боящийся ночи обманчивой.

* * *

Сегодня твоего рождения день.

В который раз он у тебя?

У меня он первый, как первый без тебя...

Мелодии "En este Parque" заполнили комнату,

мы растворились в звуках чужих и улетели...

В раздумьях остался я...

* * *

В футляре нарядном

диск чёрный принёс я тебе.

Странно не смотри на него.

Видишь как на глянец

спирали тонкой бороздкой легли?

В них тоски моей песня

о днях юности нашей.

* * *

Вечерние тени ползут в складки гор,

Степь принесла горячий запах полыни,

Глухие звуки рождает тесный кишлак,

Предметов контур сумрак серым размыл.

* * *

Глухая ночь унесла сказания снов,

Раннее утро не принесло желанной прохлады.

Томные горлинки воркуют в зелени ветвей;

Их рассказ тревожный

о быстроте светлого дня

торопит любить.

* * *

Глины пылинки, замешанные на воде,

В стенах жилища становятся камнем и кровом.

В саду и поле они опора тучных растений.

Только на дороге под ногами не находят они места.

* * *

Пылью набиты морщины на теле стволов шелковицы.

Скудны ручьи в начале лета на дне глубоких расщелин.

Прячутся овцы в тени их отвесных обрывов,

Пустынны Сиаба холмы, опалённые солнцем.

* * *

Раскрыты небесам ладонями долины гор,

В мозолях каменных, натруженных об ветер, дождь и снег,

Их выжженные склоны хранят алмазы влаги:

Стекает каплями вода в разгорячённые долины,

не в силах напоить их,

Как слёзы, неспособные умерить

жар плачем воспаленных век.

* * *

Закручены спиралью горные хребты,

в объятьях облаков их снежные вершины.

сплелись отроги гор с водой

на каменных порогах быстрых рек,

В подушку золотых песков

легли их устья вялой плетью.

* * *

Однажды видим на бледной голубизне утреннего неба серп луны.

Вот солнце встаёт. Какое-то время движенье их радость для нас и влеченье.

Когда солнце в зените, исчезает луны серп.

Слепоту от яркого света за счастье готовы принять, а солнца не видим.

Но солнце уходит, и ночь наступает.

Лишь луна способна быть яркой в зените небес.

Но это бывает ночью, когда мы боимся сов.

* * *

Озеро было спокойным, как скорбь неземная,

В бездонное небо смотрели

из глубины вод хлопьяпушистых облаков,

В струях тяжёлой воды вязли длинные вёсла,

К воде с холмов спускались лесные чащи.

Казалось, что земля уступила место воде и лесам,

Лишь один островной клочок оставался в яркой зелени трав.

Дневной воздух насыщен звуками, которые живут в нём самом:

На склоне дня они стихают, уступая место другим,

исходящим от предметов и живых существ.

А вот нестройная песня хмельного деда Вавулинского;

Слова его глухого голоса

мягко перекатываются через кусты и неровности берега,

А дойдя до воды, отражаются

и начинают звенеть в лучах низкого солнца.

Редкие стебли невысокого камыша неподвижны, насторожены,

Как будто напряглись в ожидании дуновенья ночной прохлады.

Хотя и длинны северные дни,

но сегодняшнему уже не соединиться с рассветом.

* * *

На пыльной стене календарь прошлогодний.

Кто-то обитель эту покинул

и оставил желтеть листки его старые

с большими цифрами чёрными и красными,

которыми их составитель судьбы чужие метил.

В сознаньи неясном

Скупые фразы прошедших событий переживаю,

Вычисляю годовщины дат знаменательных.

* * *

На берегу горной реки

к камню прилёг

и ухом к нему прислонился, —

что-то поведать важное он захотел мне,

но этот сварливый поток.

* * *

Маленькая обезьянка

из джунглей влажных

ослепла навсегда в зоопарке далёком

от пригорошни табака,

брошенного в глаза её человеком одним,

который вспомнил рассказ учителя о том,

будто родственники они.

* * *

Горлинка с глазами-точками,

с глазами-бусинками чёрными,

с тонким лезвием хвоста длинного,

широким веером вдруг распустившимся

в полёте неровном твоём!

Знал я, что встречу первой тебя

на бугре, иссушённом солнцем горячим,

и на склон обожжённый его слезу уроню.

* * *

Уберите сачок для ловли бабочек

с прилавка в магазине детском!

Как кольт многозарядный он,

который бросили в паучьи руки чьи-то.

* * *

В белых штанах отправился на юг,

солнечный, как в Рио-де-Жанейро.

На фоне голубого неба дома белые застыли,

ровными линиями расчерченные

и зелень между ними колышется,

что кудри чёрные волос непослушных.

Но не увидел здесь я

большого синего моря.

* * *

В прошедшем времени

не говори мне о былом, —

на тропах жизни ношу эту

нам не сбросить.