Гоголевский «Миргород» при всей схожести с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» разительно, однако, от них отличается. Прежде всего – замедлением времени. В «Вечерах» время двигалось стремительно, едва ли не бежало вприпрыжку, события неслись, не успевая друг друга догнать – и за счет всего этого время сокращалось. В «Миргороде» оно обретает черты нескончаемой тягучести.

Дело, конечно, не в изменении свойств времени, в ином перетекании ночей в дни и обратно. Дело в изменении внутреннего состава Гоголя, обретающего более глубокое понимание человеческой натуры в смысле первородного греха и постижение за счет этого также и новой качественности, точнее – не качественности, ущербности окружающего мира.

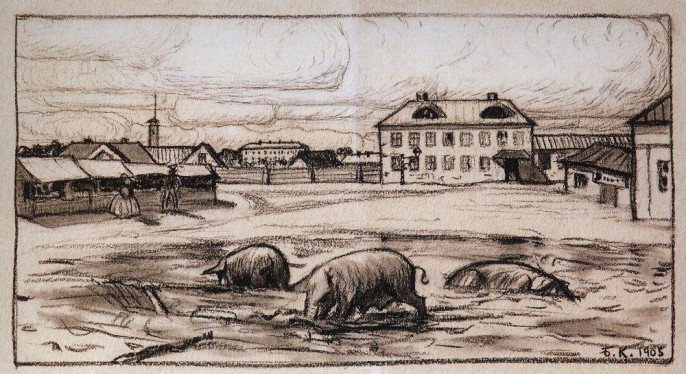

Если «Вечера…», говоря условно, это утро человечества, то «Миргород» - это день, переваливший за полдень и медленно, но неуклонно двигающийся к закату. Отсюда – приглушенность красок, укорачивание и утолщение теней, некоторая сумеречность пейзажа, которая не может не ощущаться чутким читателем, только-только открывшем томик «Миргорода» и входящим в мир «Старосветских помещиков», которыми, как известно, «Миргород» и начинается.

«Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, – все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно!»

Эта грусть уже не покинет автора на всем протяжении книги и очень скажется на ее общем настроении. Прежде всего – за счет описаний пейзажей, бытовой обстановки, в которой живут персонажи и в которые они вписаны. При всей красоте этого мира из него вроде бы выкачан воздух.

Конечно, и раннее природе у Гоголя было присуща некая спокойная невозмутимость, но тем нелепее выглядели на ее фоне бестолково или бесцельно (или же – не совсем бесцельно – как в «Майской ночи» и, особенно, в «Страшной мести») суетящиеся персонажи. Теперь, в «Миргороде», контраст сглаживается – природа остается той же, но персонажи, подобно ей, обретают свойства некой полноты, даже пресыщенности, пожалуй, этой полнотой. Пресыщенности, но не слияния с ней. Потому что полнота – мнима и ущербна. При видимости вписаности персонажей в нее персонажей – слияние с ней отсутствует. Природа – сама по себе, люди – сам по себе. Более всего это заметно в Повести о поссорившихся Иванах, меньше – в «Вие», почти незаметно в «Старосветских помещиках». В других произведениях миргородского цикла эта пресыщенность менее заметна, но она есть везде, даже в «Тарасе Бульбе».

В первой книге Гоголь помимо прочего испытывал своих персонажей на предмет благочестия и пришел к малоутешительным выводам: все эти рудые паньки, глечики и свербигузы при всех их комических претензиях оказались не столь уж простодушны, как казалось поначалу. Думается, именно в процессе написания повестей, в которых они появляются, Гоголя начали посещать догадки о влиянии греховного состояния человечества на состояние мира. Собственно, ощущение того, что в этом вроде бы беззаботном, залитым то ярким солнечным, то таинственно-лунным светом малороссийском пространстве вперемежку растут и пшеница, и плевелы он и пытается передать читателю. В «Вечерах…» Гоголь пытался их разграничить, попеременно отдавая Богу Богово, а миру – мирское. Теперь, в «Миргороде», наступила пора постичь их в совокупности и сделать окончательные выводы.

Он и попытался это сделать. Один из многочисленных частных случаев, которые он мог наблюдать за время не столь уж продолжительной жизни в Малороссии, подтолкнул его к написанию повести о жизни скромной пожилой провинциальной четы из среды мелких помещиков, другой - о ссоре двух амбициозных обывателей из той же среды.

Результат, однако, получился настолько страшен, что в конце второй повести у повествователя поневоле и неожиданно для него самого, вырывается в виде тяжелый вздох: «Скучно на этом свете, господа», предваряющий более позднее воздыхание в «Выбранных местах из переписки с друзьями», выдержанное вообще уж в каких-то страшных, апокалипсических формах: «Черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно в твоем мире».

Миргород, таким образом, вполне можно воспринимать как модель этого страшного мира. А главным персонифицирующим объектом метафизической сущности Миргорода и миргородцев служит, в частности, Вий. Фигура его произрастает из жирной малороссийской почвы, облик его монструозен, взор его постоянно направлен в землю, зрение его устроено так, что неба он никогда не видит – этому мешают веки, которые он не может поднять без посторонней помощи. Из всех других персонажей Миргорода более всего схож с ним Иван Никифорович Перерепенко, но и не только он: ставшая за долгие годы совместной жизни единым целым пожилая пара супругов Довгочхунов тоже вполне подходит на эту роль. А вот в амплуа поднимателя век выступает гоголевский рассказчик, который от «Вечеров…» до «Миргорода» претерпел значительную эволюцию.

И в «Миргороде» он поначалу ничем не отличается от других гоголевских рассказчиков, которым было доверено плести многоречивые словеса в «Вечерах…», и которые уходили со страниц книги точно такими же, какими были в начале, когда читатель с ними знакомился и оставались таковыми на всем ее протяжении. Даже в отличающихся изрядно углубленным психологизмом «Старосветских помещиках», открывающих вторую книгу Гоголя, этот тип мало эволюционирует и на философские обобщения не посягает ни в коей степени. А если и посягает, то философствование его ограничивается рамками косноязычных малороссийских рассуждений, столь свойственных пожилым хохлам (и даже – и не пожилым). Другое дело – в повести об Иванах: если в начале ее это все тот же широко охватный сплетник, то в финале – это философ, обретающий дар самых высоких обобщений.

Впрочем, подступы к образу такого рассказчика неоднократно делались уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Вот, например, в почти мистическом, неожиданно произросшим из бытового рассуждения, финале «Сорочинской ярмарки» – чьи это мистические впечатления, кому принадлежат? Персонажам? Повествователю? Да нет, им бы и в голову не пришлось следить за перетеканием света во тьму и обратно, тем более – разглагольствовать об этом. Впрочем, как сказать… Но, наверное, все-таки, самому Гоголю, препоручившему изложение своих впечатлений невидимому и неведомому повествователю (ведь не Рудой же Панько, в самом-то деле, этот повествователь? И не нечистая же сила, в конце концов). Или же эти рассуждения просто соткались из плотного малороссийского воздуха, в котором – много всякого, соткались сами по себе, без помощи автора, но – через его посредство?

Ни нечисть, ни даже светлые силы не способны на такое сами по себе: на это, как и на все другое, требуется и Божье, и человеческое соизволение. В ранних повестях Гоголя все так и происходит, и равно в таком порядке: в «Майской ночи», «Вечере накануне Ивана Купала», в «Заколдованном месте», в «Ночи перед Рождеством».

Повести «Миргорода» представляют собой более сложный случай: жизнь вне Бога здесь напоминает тяжелый сон после сытного обеда, выходы из которого в самую что ни на есть взаправдашнюю реальность сопровождаются еще более жуткими, хотя не каждому читателю заметными тяжелыми кошмарами, нежели то было во сне.

В Повести о двух Иванах кошмар присутствует уже в самом начале. Оно - весьма примечательное и вместе с тем очень типичное для Гоголя. На протяжении едва ли не десятка страниц описываются вещи, принадлежащие заглавным героям, их усадьбы, приметы быта, обстоятельства их жизни и прочее. Заинтригованный читатель ждет, когда же, наконец, появится человек, с которым связана вся эта куча подробностей. Однако человек не появляется, потому что человека-то как такового и нет. Есть полая оболочка, в которую все эти подробности проваливаются, заведенный раз и навсегда на одно и то же действие механизм, дырявый мешок, набитый пустыми словами и прописными истинами, из прорех которого стремительно сыплется предназначено для его краткого пребывания на земле время.

В основе сюжета – притча о безумном богаче из главы 12 Евангелия от Луки. Но Гоголь, что так часто для него, использует ее парадоксально: максимально понижает ее содержание (но, заметим, не смысл), погружает в самый что ни на есть низменный быт, так что не каждому становятся заметны посылы. Но они, тем не менее, явны:

«Иван Иванович долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоянная, в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох…Чего ж еще у меня нет?»

Сравним этот короткий фрагмент с текстом евангельской притчи: «… у одного богатого человека был хороший урожай на поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что я сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».

Добавим сюда еще и предваряющие эту притчу слова Спасителя, обращенные к ученикам: «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

Роль героя притчи Гоголь препоручает одному из Иванов. Желание насладиться богатством у него куда скромней, чем у евангельского прототипа: он не собирается разрушать уже существующие житницы для того чтобы построить новые, он просто желает увеличить свое богатство ровно на один предмет. Но, в результате, из-за одной единственной, не могущей быть исполненной прихоти, налаженная жизнь летит под откос. Ибо далее последующая жизнь Ивана Ивановича, чья душа теряет покой буквально в следующую же минуту после того, как он начал с нею беседовать, обрастает прямо не обозначенными Евангельским текстом, но вполне соотносящимися с ним поступками. А в конце повести напрямую сбывается и главное пророчество, касающееся столь милых герою сокровищ: карбованцы, заботливо накапливаемые Иваном Ивановичем в течении многих лет, один за другим исчезают из заветного сундука и безвозвратно уходят в необъятные карманы судейских сутяг. Кажется даже невероятным, чтобы из столь никчемного посыла пошли такие глубокие и широкие круги: ведь мог же отвести глаза от вожделенного ружья Иван Иванович, а то и вспомнить еще до того, как попалось оно ему на глаза, другое высказывание – в Апокалипсисе Иоанна Богослова: «ты говоришь, «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и слеп, и наг». Однако не вспомнил, а вместо того всю жизнь превратил в сутяжничество. На него, принявшее эпические, затяжные масштабы, тратиться данная Богом совсем для других целей жизнь. И напрасны воззвания к сутяжникам повествователя, выступающего посредником между ими и читателем: «Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести: за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!»

Не совестно. Ни перед людьми – потому что люди эти ничем не отличаются от них самих; ни перед Богом – потому что настоящего Бога они и не знают, и знать не хотят. И, получается, что мстит-то человек не другому человеку – точно такому же, как он, но, прежде всего – Богу, чего-то, по его мнению, ему не додавшего, не предоставившего полноты удовлетворения желаний в этой временной, быстро летящей и долженствующей придти к своему финалу жизни. И, попутно, это месть самому себе – за счет собственной же нелепой судьбы, где плевелы постепенно глушат то, чему предназначено было стать чистой пшеницей, собираемой в закрома. А ведь какова была дружба, можно сказать даже – любовь, как оба героя дополняли друг друга. Но, к сожалению, лишь в смысле беспросветной пошлости.

Казалось бы, те же самые плевелы – в «Старосветских помещиках». И – да: почти совсем те же самые. Но, при внимательном вглядывании - не те. Чрезвычайно подробно описанное Гоголем жизнеописание скромных старосветских старичков-помещиков может вполне интерпретироваться и как лишенное смысла существование и как образец полноты существования. Или, к примеру - гармоничного брака, в котором супруга с некоторыми существенными оговорками воплощает христианские начала, а муж – языческие, а совместно они дорастают едва ли не до святых праведных Петра и Февронии. Хотя кое-что позволяет воспротивиться такому впечатлению: ведь жизнь старичков, несмотря на очевидную ее гармоничность, поначалу не подразумевает какого-то духовного, а тем более христианского единения – это единение носит, прежде всего, характер душевный, порожденный многолетним сожительством и таким же многолетним привыканием друг к другу. Может создаться даже впечатление, что едва ли не единственная форма единения, связывающие двух супругов, происходит на почве бесконечного совместного приема пищи и более редкого совместного же приема гостей. Явен и элемент некой духовной бесчувственности в этой однообразной, изо дня в день повторяемой жизни двух привязанных друг к другу людей. Но ведь - не просто привязанных: отметим, например, как упрощены и перекрещены у старосветских помещиков хотя бы их полоролевые функции. Все это не исключает и определенных христианских понятий, раз и навсегда воспринятых супругами на неком подсознательном, внушенном традициями уровне: П...рия и Афанасий Ивановичи составляют как бы единый, в виде двух пробирок, соединенных невидимой трубкой с непрестанно перетекающим туда-сюда единородным живоносным составом организм, ни одно из составляющих которого не может функционировать отдельно (при том, что каждый из несет свою, присущую ему одному, функцию).

Эта особенность и дает возможность рассматривать этот организм как идеал брачной жизни. Раз навсегда омертвевшая жизнь, как оказывается, за счет этого совместного кровообращения на всем протяжении своем может согреваться любовью, облегчающей переход от нее в мир иной.

Показательна в этом смысле скорбь Афанасия Ивановича после смерти супруги: он скорбит о ней, как о потерянной собственности, хотя, вместе с тем, и как об оторванной от него частицы себя самого. Аналогичны и ощущения жены перед переходом в пакибытие, жалеющей и о самом Афанасии Ивановиче, который останется беспомощным без своей половины и будет лишен ее заботы, так и о лишении этой заботы для себя самой.

Кончина ее – «мирна и безмятежна». Она спокойно отдает распоряжения, касающихся ее кончины и похорон, высказывает заботу об остающемся одним Афанасии Ивановиче, и даже утешает его в его естественной скорби:

«Вы однако ж не горюйте за мною: я уже старуха, и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете». «Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею (тяжкий вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы в это время глядеть на нее равнодушно».

«Бедная старушка! – немного далее считает нужным добавить свой комментарий автор, - она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным…Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, а состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами – и дыхание ее улетело».

Эта смерть поражает душу никогда, кажется, не чувствовавшего дыхания вечности Афанасия Ивановича, вся дальнейшая жизнь которого и есть прислушивание к этому дыханию, все чаще доходящего до него из другой жизни. Можно сказать даже, что ушедшая жена открывает супругу дверь в жизнь вечную. Начинается этот сдвиг уже во время погребения жены:

«Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! Зачем?» он остановился и не докончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором она сидела был вынесен – он рыдал, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей».

«Боже! - удивляется повествователь, увидевший его пять лет спустя, - пять лет всеистребляющего времени – старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушенных рыбок и груш, из добродушнейших рассказов – и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами – страсть или привычка? Что бы то ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, бесчувственной привычки».

Фиксируется ни что иное, как несостоятельность быстро выкипающих страстей перед постоянством привычки, способствующей единению одного человека с другим – даже после того, как один из них уходит в мир иной. Но существенно также и мимолетное добавление: «Он не долго после того жил».

Наиболее важными кажутся обстоятельства этой кончины, которые, по замечанию повествователя, имели какое-то сходство с кончиной жены. Именно здесь едва ли не впервые не только в «Старосветских помещиках», но и во всем творчестве Гоголя возникает образ души, окликаемой с мира иного: «Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! … Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это П...я Ивановна зовет меня!»

Он весь покорился своему душевному убеждению, что она зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле П....и Ивановны», вот все, что произнес он перед своею кончиною».

И еще что касается этого таинственного зова, подчинившего себе Афанасия Ивановича. Только с кончиной жены, Афанасий Иванович смог услышать его, одновременно ощутив отлетевшую от него ту часть души, которую, помимо общих разговоров и совместного сидения за трапезой, воплощала собой его супруга, о чем мы можем догадаться из дальнейшего повествования.

Гоголь выборочно описывает этапы сращения двух, на первый взгляд, совершенно разных людей, предшествующие соединению их в одно существо, наглядно изображает потрясение, сходное с катарсисом, которое испытывает оставшаяся сиротой одна половинка после смерти другой. И тем самым – дает выход в духовную сфере человеческого единения, которая в полноте должна осуществиться в мире ином.