Самыми главными произведениями Федора Михайловича Достоевского обычно называют его пять романов: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868—1869), «Бесы» (1870—1872), «Подросток» (1874) и «Братья Карамазовы» (1878—1880). Это так называемое «Пятикнижие Достоевского». Но в список главных произведений я также добавил бы его повесть «Записки из подполья», которая увидела свет в 1864 году.

Данную повесть многие литературоведы называют «переломным моментом» в творчестве Федора Михайловича. Начиная с «Записок из подполья» Достоевский начинает творить преимущественно не как обычный писатель, для которого художественная форма произведения является главным, а как философ, стремящийся найти ответы на «вечные» вопросы. Впрочем, с этого времени мы видим уникальный синтез глубочайшей сущности и неповторимой формы во всех произведениях писателя. А те идеи, которые в повести «Записки из подполья» озвучивает её главный (по сути, почти единственный) герой, в дальнейшем в том или ином виде стали озвучивать герои упомянутых выше романов писателя. Кто-то называет это идеями экзистенциализма, кто-то — «философией трагедии», кто-то «философией абсурда», кто-то — «персонализмом» и т.д.

Как писал американский исследователь Джеймс Сканлан, «даже самый суровый критик должен признать, что Достоевский при всей своей удаленности от академической философии был одним из самых философских писателей». (Сканлан Д. Достоевский как мыслитель. Пер. с английского Д. Васильевой и Н. Киреевой. — СПб.: Академический проект, 2006). В 1948 году русский философ и богослов протоиерей Василий Зеньковский в своём капитальном труде «История русской философии» писал: «Для русской (только ли для русской?) мысли Достоевский дал чрезвычайно много — недаром последующие поколения мыслителей в огромном большинстве своем связывали своё творчество с Достоевским». И он также признает, что «философский» период творчества писателя начался именно с повести «Записки из подполья».

Повествование ведётся от лица бывшего чиновника, который проживает в Петербурге (к слову сказать, большинство всех событий в романах, повестях и рассказах Федора Михайловича происходит именно в Петербурге; эта столица имеет для писателя важное символическое значение). Сюжетами повесть не богата. Она преимущественно состоит из мучительных размышлений и некоторых воспоминаний главного героя. Повесть состоит из двух частей, которые называются «Подполье» (11 очень небольших главок) и «По поводу мокрого снега» (10 главок).

«Записки» начинаются представлением интеллектуальных «находок» героя, которые облечены в чеканные формулы. В первой четверти повести даны только несколько биографических фактов — что герой получил наследство, как уволился со службы и совершенно перестал покидать свою квартиру, уйдя в «подполье».

Далее в своих записках герой рассказывает о своей жизни — о детстве без друзей, о своей «стычке» (воспринимаемой так только им) с офицером, и два эпизода жизни, которые произошли уже после того, как герой обосновался в своем подполье (но рискнул из него высунуться).

Первый — встреча с давними школьными «товарищами» на обеде; герой обидел участников обеда, разозлился, и даже решил вызвать одного из них на дуэль. Второй — это, мягко говоря, «странное» общение с Лизой, проституткой из публичного дома.

«Записки» не имеют какого-то обобщающего заключения. Они достаточно резко обрываются. А герой обещает, что будет продолжение, в котором он постарается более точно и глубоко выразить свои мысли (что заставляет читателя усомниться, что все, что он прочитал в «Записках», не лишено искажений и слишком доверяться написанному не стоит). По мере своего погружения в размышления главный герой чувствует, что он не только не приближается к постижению истины, но, наоборот, еще больше чувствует абсурд жизни вообще и своей жизни в частности. Недаром «Записки» иногда называют трактатом «философии абсурда».

Повесть Достоевского при его жизни была встречена читателями, литераторами и критиками неоднозначно. Так, писатель Михаил Салтыков-Щедрин в своей статье «Литературные мелочи» в журнале «Современник» писал резко отрицательно о повести Достоевского, размышляя о «дряни» и «дрянных людях», вызванными «Записками из подполья». Литературный критик и поэт Аполлон Григорьев, наоборот, отнёсся очень одобрительно к этому произведению, писав Достоевскому: «Ты в этом роде и пиши». Публицист Николай Страхов воспринял «Записки из подполья» сдержанно и отрицал типичность их героя, писав, что: «…автор сам чувствовал слишком большую исключительность образчика нравственного растления, который он предлагал читателям… Тем не менее нельзя не признать, что такие люди действительно существуют. Но они составляют предел нравственного растления и душевной слабости при сохранении ясности ума и сознания».

Известно негативное отношение к творчеству Достоевского писателя Владимира Набокова. Но среди всех произведений Федора Михайловича он особо выделал «Записки из подполья», написав: «Эту повесть можно было бы счесть описанием клинического случая с явными и разнообразными симптомами мании преследования. Мой интерес к ней ограничен исследованием стиля. Здесь ярчайшим образом представлены темы Достоевского, его стереотипы и интонации. Это квинтэссенция достоевщины».

Но с годами все большее число читателей и критиков оценивало повесть позитивно и даже с восхищением. Как это ни парадоксально, особенно высоко стали оценивать повесть те, кто профессионально занимался философией. На «Записки их подполья» обратили внимание поэт и философ Вячеслав Иванов, веховцы и русские религиозные философы — Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, В. С. Соловьёв, Г. В. Флоровский, С. Л. Франк, Лев Шестов. За границей многие известные философы также оценили повесть Достоевского. В первую очередь, это Фридрих Ницше. Чувствуется влияние повести на ряд произведений французского писателя и философа Альбера Камю. В частности, в своем эссе «Миф о Сизифе» (1942) Камю рассуждает о Достоевском и абсурдности. Французский философ Рене Жирард посвятил повести Достоевского специальное свое произведение «Воскрешение из подполья: Федор Достоевский» (1963).

Я уже не говорю о том, насколько сильно влияние повести на творчество многих зарубежных писателей. Тут я бы особо выделил романы «Превращение» Франца Кафки (1915 г.), «Человек-невидимка» Ральфа Эллисона (1952 г.), «Американский психопат» Брета Истона Эллиса (1991 г.), «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953).

По повести «Записки из подполья» снято немало фильмов. Либо прямо по произведению, либо по мотивам произведения. Это художественные фильмы: «Записки из подполья» режиссёра Гэри Уолкоу с Генри Черни и Шерил Ли в главных ролях (1995, США); «Подпольный человек» режиссёра Николаса Саркиса (Аргентина, 1981); «День и ночь» режиссёра Жана-Бернара Мену (Франция, Швейцария, 1986); «Месть» режиссёра Дьёрдя Фехера (Венгрия, 1977) и т.д. Также психологические фильмы: «Таксист» Мартина Скорсезе (1976 г.); «Джокер» Тодда Филлипса (2019); «Внутри» турецкого режиссёра Зеки Демиркубуза (2012 г.) и др. Примечательно, что в американском художественном фильме «451 градус по Фаренгейту» (2018) главный герой украдкой читает книгу «Записки из подполья».

Разные читатели акцентируют внимание на разных «откровениях» главного героя «Записок». Хотя, в конечном счете, у всех складывается одна и та же картинка абсурдности, безысходности, бессмысленности человеческого бытия. А мрачная картина вытекает из некоторых исходных точек сознания главного героя повести. Герой верит в логику, рационализм, науку. И вытекающего из науки с ее «железными» законами и детерминизмом. Вот фрагмент рассуждений обитателя подполья на эту тему: «…сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика; и что сверх того — на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 100 000-й доли и занесены в календарь; или, еще лучше, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений».

Получается, что нет не только «поступков» и «приключений», но нет в конечном счете и свободы, и свободного выбора. А раз так, то человек — машина (выражаясь современным языком, — биоробот). А у машины нет понятий добра и зла, следовательно, нет нравственности, морали. Вот, например, французский философ и математик Рене Декарт (1596—1650) проповедовал рационализм и сравнивал человека с машиной. Правда, французский философ машиной называл тело человека, обращая внимание на то, что у человека есть еще душа. Но уже многие последующие философы смотрели на человека с позиций материализма и отказывали ему в праве иметь автономную от тела душу. Так смотрел на человека, в частности, французский врач и философ Жюльен Оффре де Ламетри (1709—1751), который изложил свои идеи в работах «Человек-машина» и «Естественная история души».

Герой повести Достоевского, выражаясь современным языком, находится в состоянии когнитивного диссонанса. С одной стороны, его с младых ногтей воспитывали в духе рационализма, в уверенности в том, что все можно рассчитать, что при любых обстоятельствах дважды два будет четыре. С другой стороны, он с ужасом приходит к пониманию того, что формула «дважды два четыре» есть победа необходимости и смерти. Верить в грядущее полное торжество разума — значит, заранее хоронить человека. Когда будет составлена опись всех «разумных» поступков и заранее вычислены все «разумные» хотения, то никакой свободной воли у человека не останется. Воля сольется с рассудком и человек превратится в «органный штифтик» или «фортепианную клавишу». К счастью, этой мечте рационалистов не суждено осуществиться, ибо рассудок не все в человеке, а только часть. Еще есть чувства и воля, которые никакими законами не детерминированы. Наш герой бунтует против рационализма, настаивает на том, что человек существо «иррациональное», главная цель которого — отстоять свою человечность, т. е. свободную волю.

«Критика чистого разума» переходит в полемику с утилитаризмом. Удары направлены против романа Чернышевского «Что делать?» Подпольный человек приходит в бешенство от низменного учения позитивистов о человеке. В романе «Что делать?» его возмутили рассуждения Лопухова о выгоде как единственной причине человеческих действий.

«Теперь вы занимаетесь дурными делами, — рассуждает герой Чернышевского молодой человек Дмитрий Лопухов, — потому что того требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно, — даже действовать честно и благородно, если так будет нужно… Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми; и злые станут добрыми; ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми».

Подпольщик Достоевского протестует против подобного утилитаризма, рационализма и «разумного эгоизма», пошлой бухгалтерии выгод и издержек, наивного понимания природы зла, ребяческого оптимизма по поводу возможного преодоления зла с помощью науки и обучения. Человек подполья бурно протестует: «О, скажите, кричит он, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов, а что если бы его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости; тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что именно увидал бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать заведомо против собственных выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О, младенец! О, чистое невинное дитя!»

Герой Достоевского полагает, что ради самого ценного, что у него может быть, т.е. свободы, он готов на любые, самые безрассудные поступки. Более того, он предпочел бы быть сумасшедшим, нежели «разумным» человеком Декарта. И таков любой настоящий, живой человек: «Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает он удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши».

Такой человек будет вместо разумных и просчитанных на сотни лет планов наоборот творить хаос и разруху. Даже если ему математически докажут, что он клавиша, он и тут не образумится, «выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету… и, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, т. е. действительно убедится, что он человек, а не фортепианная клавиша!» А если хаос и разруха будут рассчитаны вперед, — «так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не “меть рассудка” и настоять на своем!»

Подпольщик Достоевского выглядит как настоящий сумасшедший. И в своих мыслях, и в своих хотениях, и в своих оценках он демонстрирует свою раздвоенность, или дуализм. Сначала что-то постулирует как догму. А потом с неменьшей уверенностью эту догму отвергает. Немного напоминает философию Гегеля с его «тезисом» и «антитезисом». Но у немецкого философа все кончается «синтезом», а у героя Достоевского никакого «синтеза» нет и в помине.

Известный русский исследователь творчества Достоевского Константин Мочульский (1892—1948) в книге «Достоевский. Жизнь и творчество» пишет по поводу этого раздвоения героя повести: «Все отношения между личностью и миром проникнуты у Достоевского роковой раздвоенностью. Его герои всегда любят, ненавидя, и ненавидят, любя; романтики его — циничны, а циники полны восторженности. Идею двойственности автор внушает читателю стилистическими приемами первой части «Записок»».

Ярчайшим проявлением двойственности героя повести является то, что он привык к своему подполью и очень им дорожит. С другой стороны, он тяготится подпольем и ненавидит его. И вот, раздираемый этим противоречием, подпольщик восклицает: «Вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»

Конечно, дуализм подпольщика из повести, напоминающий шизофреническое раздвоение сознания душевно больного человека, ни в коей мере не означает, что он отражает состояние сознания автора «Записок из подполья». Фёдор Михайлович всю свою жизнь двигался к постижению Истины. У него также было свое подполье, и из этого подполья он пробивался к Свету. Поиск выхода из подполья был очень тяжелым и болезненным, методом проб и ошибок. И кажется, именно с момента написания «Записок из подполья» Достоевский, наконец, вышел на ту прямую дорогу, которая вела его к Истине. Этой дорогой стало Православие, а Истина, к которой дорога вела, стал Христос. Более подробно о повести Достоевского «Записки из подполья» можно прочитать в следующих работах:

Лев Шестов. «Преодоление само-очевидностей», 1922

Константин Мочульский «Достоевский. Жизнь и творчество», 1947

Борис Буданов. «Записки из подполья», 2018

В заключение отмечу, что замысел повести Достоевского «Записки из подполья» в том, чтобы читатель задумался над многим тем, над чем до этого он никогда не задумывался.

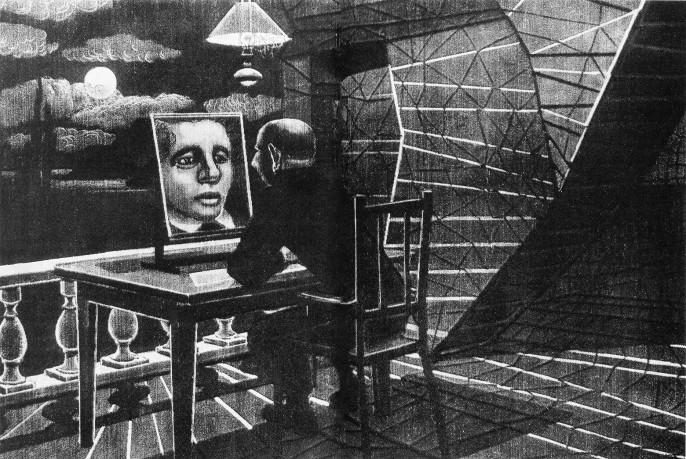

Илл. Александр Алексеев (1967 г.)

Публикация: Камертон