Немногие из родившихся в советское время и читавших «Робинзона Крузо» в детстве помнят об его религиозной доминанте. Да и помнить не могут: не только в переложениях для детей, но и во многих взрослых изданиях размышления о Боге главного героя педантично изымались (в особенности преуспел в этом Корней Чуковский в своем крайне куцем и при том искажающем смысл романа переложении). А ведь они для Робинзона очень важны. Он, меняющийся под воздействием Библии и постепенно обретающий черты христианина, может рассматриваться даже как частичный автопортрет автора, так как жизненные пути героя и автора, равно как и заблуждения, и пути возвращения к Богу - схожи. В определённом смысле «Робинзон Крузо» ни что иное, как духовная автобиография самого Дефо, который хотя и получил духовное образование и готовился в священники и даже в молодости писал религиозные стихи, однако далее религиозной карьере предпочел куда более прозаические занятия торговца и политика. И только ближе к шестидесяти, осознав бессмысленность такой жизни, он из ведущего политического журналиста он превратился в человека, попробовавшего посвятить свой талант Богу - так, во всяком случае, ему казалось. Главным результатом стало написание «Робинзона Крузо» - книги, которая его прославила и которая дает нам возможность говорить о нем как о религиозном авторе.

Наш интерес к этой вне всяких сомнений выдающейся книге должен, как мне кажется, определяться двумя наличествующими в ней мотивами: осознанием Крузо своей судьбы в промыслительном свете и пробудившемся на острове религиозным чувством, качественность которого сформирована всей предыдущей жизнью в протестантской среде. Беды, испытываемые человеком, как правило содействуют обращению человека к Богу. Это отмечено в Библии, об этом пишут святые отцы. Эта мысль лейтмотивом проходит через весь текст романа.

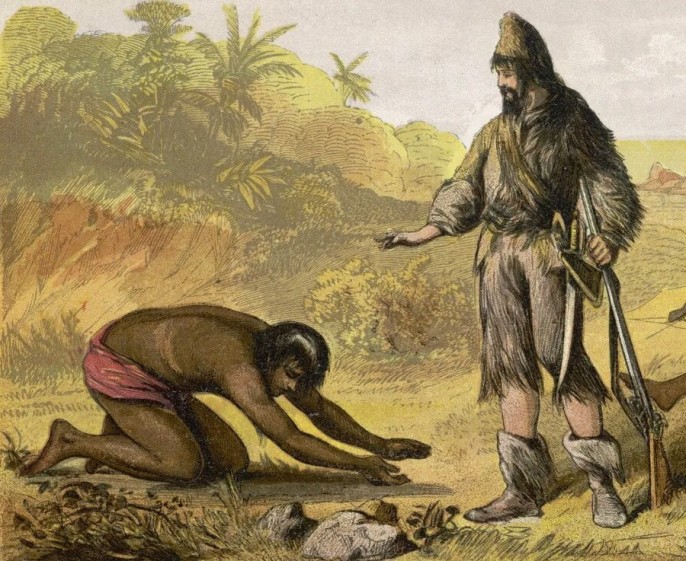

Сюжет книги уже с первых страниц обставлен религиозными вехами. В первой четверти книги – это явно прочитывающиеся аллюзии с историей блудного сына: непослушание отцу, уход из родного дома, странствования вдали от него, постоянное о нем воспоминание и желание вернуться обратно. Две последующие четверти дают понятие об изменении характера героя под воздействием чтения Вечной Книги, которая промыслительно оказалась на пустынном острове в числе других изъятых из затонувшего корабля вещей и заставила задуматься не только о заблуждениях прошлой жизни, но и о том, как проложить путь к жизни будущей. А последняя четверть описывает просвещение в христианском духе второго главного героя романа – индейца Пятницы, которого, между прочим, Робинзон сразу же после знакомства ставит в зависимое от себя положение, и далее ведёт себя соответственно этой позиции; показательно хотя бы то, что самое первое английское слово, которое он при первом знакомстве предлагает ему усвоить – господин, что в особенности типично для протестанта эпохи Просвещения, хотя по своему христианскому устроению катехизируемый очень скоро превосходит катехизатора.

Так действительно ли христианин ли Робинзон Крузо? Вроде бы христианин. В подтверждении можно было бы привести множество цитат, характеризующие его именно в этом качестве, даже по объему составляющих чуть ли не треть всего текста романа, однако мне хотелось бы сосредоточиться на некоторых побочных явлениях, которыми отмечена вера Робинзона и на которые редко обращают внимание.

И, в первую очередь, на то, что можно было бы очень условно назвать пунктиром жизни Робинзона, который, в общем-то, определен следующими наставлениями отца:

«Мое место – середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, которое, как он убедился на многолетнем опыте, является для нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья, избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий, выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и зависти высших классов… ему сопутствуют и благословляют его умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, лишающих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не сгорая втайне огнем честолюбия. Окруженный довольством, легко и незаметно скользит он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи, чувствуя себя счастливым и научаясь каждодневным опытом понимать это все яснее и глубже».

Нетрудно увидеть в приведённых увещеваниях отца отражение идеала протестанта-буржуа. Легко заметить, что в них совершенно отсутствует аспект духовного напряжения, которым этот средний путь должен, тем не менее, сопровождаться. Комическая деталь: наставления, касающиеся умеренности, старик Крузо даёт, находясь в приступе жесточайшей подагры – болезни, как известно, проистекающей именно из-за излишек известного рода, гастрономических в частности, что даёт нам право усомниться в практическом воплощении отцовского тезиса в его собственной жизни. Тем не менее, ослушание воли родителя представляется Робинзону как одна из главных, может даже - самая главная причина бедствий, осмысливаемых им как череда следующих друг за другом Божьих вразумлений.

Следующим бедствием своей жизни Робинзон признаёт желание обогатиться скорее, чем-то позволяют обстоятельства – признание, очень похвальное для колонизатора лютеранина, каковым всё больше он начнёт обнаруживать себя по мере действия сюжета. Чего стоит торговля людьми, которой он намерен заняться и начало которой положила продажа бежавшего вместе с ним из алжирского плена арабского мальчика, что так типично для представителя страны, воспитанного в понятиях о превосходстве так называемого цивилизованного человека над дикарями. Именно эта неудачная афера приводит Робинзона на необитаемый остров, где он, наконец, вспоминает о существовании Бога.

Вот описание дня четвертой годовщины пребывания там, вполне согласующееся со взглядами отца:

«Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению слова Божия и благодатной помощи свыше, я стал видеть вещи в совсем новом свете. Все мои понятия изменились, мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по видимому, навсегда. Я смотрел на него такими глазами, какими, вероятно, мы смотрим на него с того света, т.е. как на место, где я жил когда то, но откуда ушел навсегда.

Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, все разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали, как жалкий, ни на что негодный хлам: мне было некуда их тратить».

Здесь, чтобы не обольщаться постоянством в этой области Робинзона, нам нужно сделать скачок в самый конец романа, когда покинувший остров Крузо в значительной мере отдалится и от Бога, Который стал так близок ему во время жизни на пустынном острове, и в столь же значительной мере опять почувствует интерес к презренному металлу.

Впрочем, эти мутации Робинзона предчувствуются уже в эпизоде, когда он, ревизуя утонувший корабль, промеж всего прочего находит мешочек с деньгами – и вот его реакция на эту находку:

«Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам!– проговорил я,– зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать: так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоят спасать!» «Однако ж, поразмыслив, - как бы между прочим роняет герой, - я решил взять их с собой и завернул все найденное в кусок парусины».

Теперь, для более удобного перехода к следующему этапу жизни Робинзона, я снова вернусь к этапам более ранним, отмеченным вроде бы истинным благочестием и вытекающего отсюда ощущением полноты жизни.

Читая эти слова, можно подумать, что за время своего пустынножительства, герой стал едва ли не религиозным праведником, сравнившись в этом с выдающимися подвижниками древности. В том, что это далеко не так, мы можем убедиться, обратившись к дневнику Робинзона, в котором зафиксированы этапы его религиозного возрастания, которым он действительно в какой-то мере затронут – хотя далеко не в той, в какой ему мнится.

До кораблекрушения Робинзон ни разу не руководствовался религиозными установлениями. Не приходят они ему в голову и в первые полгода жизни на острове. В первый раз он начинает молиться Богу во время землетрясения, но, по его собственному признанию, за все это время у него не мелькнуло ни одной серьезной мысли о Боге,– ничего, кроме слов: «Господи, помилуй меня». Но как только опасность миновала, забылись и они. «Увы! моя душа не знала Бога: благие наставления моего отца испарились за восемь лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же. как сам я, нечестивцами, до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к Богу или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. На меня нашло какое то нравственное отупение: стремление к добру и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия ни о страхе Божием в опасности, ни о чувстве благодарности к Творцу за избавление от нее.

Правда, в момент, когда я ступил на берег этого острова, когда понял, что весь экипаж корабля утонул и один только я был пощажен, на меня нашло что то вроде экстаза, восторга души, который с помощью божьей благодати мог бы перейти в подлинное чувство благодарности. Но восторг этот разрешился, если можно так выразиться, простой животной радостью существа, спасшегося от смерти: он не повлек за собой ни размышлений об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, ни вопроса о том, почему провидение было столь милосердно именно ко мне. Радость моя была той заурядной радостью, которую испытывает каждый моряк выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, которую он топит в первой чарке вина и вслед за тем забывает… «» Я не чувствовал ни Бога, ни Божьего суда над собой; я так же мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если б я был не жалким, одиноким существом, а счастливейшим человеком в мире».

Только тяжело заболев, Робинзон снова обращается к Богу, но и эта молитва еще весьма неглубока и несовершенна.

«Теперь, когда я захворал и на досуге картина смерти представилась мне очень живо,– теперь, когда дух мой стал изнемогать под бременем недуга, а тело ослабело от жестокой лихорадки, совесть, так долго спавшая во мне, пробудилась: я стал горько упрекать себя за прошлое; я понял, что своим вызывающим, порочным поведением сам навлек на себя Божий гнев и что поразившие меня удары судьбы были лишь справедливым мне возмездием. Из уст моих вырывались слова, похожие на молитву, хотя молитвой их нельзя было назвать.

В них не выражалось ни надежд, ни желаний; это был скорее вопль слепого страха и отчаяния. Мысли мои были спутаны, самообличение – беспощадно; страх смерти в моем жалком положении туманил мой ум и леденил душу; и я, в смятении своем, сам не знал, что говорит мой язык.

И я воскликнул; «Господи, будь мне защитой, ибо велика печаль моя!» Это была моя первая молитва, если только я могу назвать ее так,– за много, много лет.

Перед ужином помолился: насколько я могу припомнить, за всю мою жизнь это была моя первая трапеза, освященная молитвой».

Интересно, как у Робинзона происходит чтение Библии, к которой, в конце концов, он всё же решает обратиться.

Утром взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и, сосредоточив свое внимание, начал читать. С этого дня положил читать Библию каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание.

С этого времени положение мое, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитва направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулись здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением всего, что мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной».

Так в Робинзоне одновременно сказывается стремление быть праведным перед лицом Бога (другое дело, как понимается им эта праведность, да и сам Бог – об этом разговор особый), благодарность Ему (далеко не всякий раз, что особо нужно отметить, бескорыстная), и, на двух этих основаниях, чисто деляческий практицизм, всегда и во всем привыкший соблюдать собственную выгоду прежде какой-либо другой. Благодать Крузо воспринимает почти исключительно в сфере практического делания, помощь Бога - в сельскохозяйственных работах, возведении различных построек и т.п., что, в общем-то, похвально, но не в области духовного суждения, которое концу его пребывания на острове остается все в том же едва ли не зачаточном состоянии, что и в начале высадки. Посредником между Робинзоном и Богом выступает практическая сметка, благоприятствующая преуспеванию в начинаниях, Божья помощь только помогает ее реализовывать.

Здесь я хотел бы поделиться важным соображением, способным дать ключ к религиозной стороне жизни Робинзона на острове, а именно: почему эта робинзонада, которая могла бы в силу понятных обстоятельств предстать перед нами проистекающей преимущественно в области духа, большей частью проистекает в области бытового практического делания, пускай и с довольно значительными вкраплениями религиозного, и, вне сомнения, уж точно не без его поддержки.

Читая записки Робинзона, мы имеем возможность не раз и не два поразиться в этом делании бытовой прагматичной логике, сформированной воспитанием в протестантском духе. Простейший пример: описывая свою жизнь на острове, Крузо разграфляет листок на две части: слева записывает то, что полезно, справа – то, что не очень, а затем, рассмотрев записанное со всех сторон, даже самые крупные неприятности этот педант умудряется обратить в личную пользу. Даже Бога Крузо рассматривает в рамках этой немудреной диалектики: он признает Его лишь в качестве распределителя благ - настолько, насколько Он может ему что-то дать. Ему хватает соображения признать, что нужно же и предложить что-то взамен за Его видимые благодеяния, поэтому он дает зарок трижды в день читать Библию. О том, что он там вычитывает и как понимает написанное там мы так и не узнаем, поскольку герой не считает нужным поделиться с нами своими впечатлениями о прочитанном. Это наводит на мысль, что ограниченное в своем прагматизме сознание Крузо эти происходящие в древности события вряд ли способно соотнести со своей внутренней жизнью – в лучшем случае, лишь с внешней. Можно предположить поэтому, что и особых впечатлений от прочитанного Крузо не приобретает, а посему делиться ему с читателем по поводу Библии нечем.

То же самое касается и молитвы Робинзона. Несколько раз он упоминает о трудно дающейся ему краткой молитве, представляющей некое подобие сокращенной молитвы Иисусовой – и это все. Есть ещё, правда, свидетельства о благодарениях, которые я привел выше и в которых он воздаёт Богу за Его благодеяния – но наверняка можно сказать, что ни один из найденных католических молитвенников героем так и не открывается, хотя поначалу он испытывает от этой находки неподдельную радость. И в этом тоже сказывается протестант, с подозрением относящийся ко всякому подобию соборности: в том, что молитва чужими словами наверняка кажется Робинзону делом не богоугодным, да и подозрительным не стоит и сомневаться. Впрочем, есть и прямые свидетельства недоверия Робинзона к представителям церкви, например, вот в такой реплике, являющейся реакцией на рассказ Пятницы о Богопочитании, принятому в его племени: «я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, изобретено не только в Риме, но, вероятно, всеми религиями на свете».

И ещё один момент, связанный с этой же темой:

«Я было совсем решился ехать в Бразилию и поселиться там – ведь я, так оказать, натурализовался в этой стране; но было одно маленькое препятствие, останавливавшее меня, а именно – религия. Правда, в данный момент не религия удерживала меня от поездки: как раньше, живя среди католиков, я открыто придерживался религии страны, так и теперь не ставил этого в грех».

Примечателен небольшой абзац в конце этого признания:

«Главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги, и в конце концов решил, забрав с собой все свое богатство, ехать в Англию».

То есть, не конфессиональная принадлежность, которую он может изменить, применяясь к обстоятельствам, важна, как можно было подумать, читая предыдущие признания Робинзона: несколько времени спустя, попав, в благоприятные обстоятельства, он с той же легкостью, с какой менял протестантские привычки на католические, меняет Бога на презираемое во время жизни на острове и опять приобретшее в его глазах ценность богатство, – а именно это происходит после того, как он, предварительно застолбив за собой звание губернатора острова, покидает его и с удовольствием возвращается в лоно цивилизации, с которой раннее готов был вроде бы решительно расплеваться. Не лишне заметить, что даже Имя Божье им в этот период его жизни ни разу не произносится.