От автора.

Этот текст, начатый ещё в 1994 году, посвящён теме, в нынешней ситуации абсолютно невостребованной, и, к тому же, вряд ли может быть завершён в изначально запланированном виде, но, надеюсь, даже в нынешнем его состоянии (которое всё-таки постараюсь улучшить и дополнить) некоторые представленные здесь мысли способны оказаться небесполезными для читателей.

План работы

Введение.

Понятие загадки. Сущностные черты и особенности предмета исследования, история вопроса, сравнительная этимология.

1. ЗАГАДКА И ЗАГАДОЧНОЕ.

1.1. Категория загадочного.

Гносеологические различия загадочного и таинственного как двух разновидностей непознанного.

1.2. Загадка и предсказание в истории культуры.

Античное представление о «роке», китайское «дао», «И Цзин», ареал загадок и ареал предсказаний, легенда о Эдипе как модель соотнесения загадки и оракула.

1.3. Генезис жанра.

Архаическая загадко-пословица и её развёртывание в паремиологическую парадигму, предзагадки и загадка.

2. ЗАГАДКА КАК ЖАНР ФОЛЬКЛОРА.

2.1. Загадка и фольклор.

Взаимоотношения загадки с другими жанрами народного творчества, паремиологическая парадигма и парадигма сказки.

2.2. Диалог в загадке.

Загадка и её подтекст (отгадка), хронотоп и диалог, загадка обычная и конвенциональная.

2.3. Загадка в роли культурологического маркера.

Особенности русской загадки в сравнении с загадками родственных и соседствующих народов.

3. ТИПОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ЗАГАДКИ.

3.1. Проблема типологии.

Существующие классификации загадки, их типологические принципы.

3.2. Образность в загадке.

Загадка как художественное произведение, семантические поля и ассоциативные связи слов, синкопально-векторные отношения, эстетические категории, межкатегориальные переходы и эстетический идеал.

3.3. Эстетическая типология загадки.

Типология в связи с поэтикой загадки как фольклорного жанра, поэтика и логика.

4. ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА.

4.1. Основные векторы эволюции.

Возможности развития загадки, «красное» и «синее» смещение жанра, фило- и онтогенез.

4.2. Детская и книжная загадка.

Становление книжной (литературной) загадки, развитие загадки в детской литературе и детском фольклоре.

4.3. Эстетика загадки и эстетика модернизма.

Модернизм как художественное явление и способ художественного отражения действительности; модернизм как эстетическое проявление загадочного; загадка, детектив и модернистская проза.

Приложение 1:

О статусе эстетики в культуре ХХ века.

Формы человеческого познания и аксиология культуры, «эстетическая» и «этическая» революции, становление «космической этики».

Приложение 2:_

Мифологизация истории как феномен политического сознания.

Мифы как показатель социальной общности.

Приложение 3:

От триады к Троице. Заметки о китайском.

Введение

Без лица в личине

(Загадка)

Независимо от первых исследователей фольклора, а тем более — от позднейших паремиологов, русский народ в лице своих безвестных мыслителей выразил собственное понимание загадки, вынесенное выше в качестве эпиграфа. Согласно этому народному определению, загадка предстаёт перед нами явлением странным, парадоксальным, но, тем не менее, в высшей степени цельным и самодостаточным.

Действительно, назначение личины (маски) — скрывать или заменять собой истинное лицо (ср. "личинка" у насекомых). Но раз лица под личиной не оказывается, функции последней должны быть принципиально иными. Какими? — выяснению этого вопроса, собственно, и посвящена предлагаемая работа. Отмечу лишь, что фольклорная традиция, определяя загадку в форме самой загадки, наглядно подчёркивает огромную важность принципов, заложенных в этом жанре, для народного сознания вообще.

Сравнимый с загадкой статус имеют здесь разве что пословицы (ср. "Пословица недаром молвится" и т.п.). Именно соотнесённость русской загадки с народным мышлением и его принципами была положена в основу первых отечественных концепций жанра. "Едва ли не со времен И.А.Худякова, писавшего о том, что загадки представляют собой "народную науку, цикл народных сведений о предметах, наиболее интересных для народа: о физических явлениях, о предметах естественной истории и народного быта", — укоренился взгляд, согласно которому загадки — это своеобразный курс народного мироведения"[1], — отмечал В.П.Аникин.

Своеобразие данного "курса" представители мифологической школы усматривали в очевидной для них генетической связи мифа и загадки: не только русской, но и загадки как жанра вообще. "Близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, доступной по преимуществу существам божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской Эдде боги и великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифологического содержания, и побеждённый должен платить своею головою"[2],— такие объяснения находим у А.Н.Афанасьева.

Близкие соображения присутствуют и в классической работе Э.Б.Тайлора, опубликованной в 1871 году: "Сочинение загадок до такой степени связано с мифологическим периодом в истории, что всякое поэтическое сравнение, если оно не слишком темно и отдалённо, при известной небольшой перестановке может стать загадкой. Индусы называют Солнце Санташва, т.е. "едущий на семи лошадях", и та же самая мысль заключается в старой германской загадке, где спрашивается: "Какую повозку везут семь белых и семь чёрных лошадей?" (Год, который везут семь дней и семь ночей недели)"[3].

Однако уже в 1876 году Д.Н.Садовников, издавший одно из лучших, вплоть до настоящего времени, собраний русских народных загадок, связал их "мироведение" не столько с мифологическими глубинами, сколько с "бытовой обстановкой и мировоззрением русского народа"[4]. Вытекавшая из этой связи и впервые применённая им классификация загадок по тематике отгадок до сих пор остаётся общеупотребительной.

В дальнейшем специальные исследования русской загадки оказались направленными на выяснение семантики её структурообразующих элементов. "Остранение — не только приём эротической загадки-эвфемизма, оно — основа и единственный смысл всех загадок"[5],— утверждал В.Б.Шкловский. Склонность к отождествлению формального приёма и сущности фольклорного произведения можно заметить и в дефиниции Ю.М.Соколова: "Загадка может быть определена как замысловатый вопрос, выражаемый обычно в форме метафоры"[6].

Постепенный отход от такого формально-лингвистического понимания загадки проявился прежде всего простой сменой определяемого, как это можно наблюдать у В.И.Чичерова: "Загадка — иносказательное описание (т.е. метафора! — В.В.) какого-либо предмета, данное обычно в форме вопроса"[7]. Наконец, В.П.Аникин совершил радикальный шаг, вообще отрицая загадку в качестве носителя "народного знания", и предпринял попытку рассмотреть её с позиций сугубо эстетических: "Множество, если не подавляющее большинство, загадок посвящено самым простым предметам крестьянского обихода,.. тому, что произрастает в саду, в огороде,.. а также домашним животным. Назначение этих загадок, конечно, не в том, чтобы закрепить в сознании людей свойства и качества простых и хорошо известных всем предметов и вещей... Функции загадок иные... Определяя загадку по существу её жизненного назначения, по её смыслу, можно сказать, что загадка это поэтическое замысловатое описание (выделено мной. — В.В.), сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью раскрыть ему глаза на поэтическую красоту и богатство предметно-вещественного мира. Область загадки — поэзия по преимуществу"[8].

Те же, по сути, эстетические взгляды выражает и В.В.Митрофанова: "Загадка — краткое, требующее отгадки, опирающееся на иносказание (чаще всего на метафору во всех её проявлениях) поэтическое произведение о явлениях природы и предметах, окружающих человека в его повседневной жизни и труде"[9]. "Народ одушевил каждую вещь в избе, на дворе, за околицей. Загадка в его быту — школа поэзии"[10],— суммирует В.Берестов. Интересно, что и В.Б.Шкловский более чем через полвека вновь обратился к загадке, причём с такой коррекцией своих первоначальных взглядов, которая лучше любых силлогизмов свидетельствует о распространении сугубо эстетического понимания этого жанра: "Задачей в загадке является обновление значения через перестановку признаков. Разгадывая, мы располагаем признаками и радуемся тому, что раньше мы не знали смысла отдельности. собранная вещь является вещью узнанной. Загадка является предлогом к наслаждению узнавания"[11].

Наслаждение узнавания... Этими словами сформулировано не что иное, как собственно эстетическая функция искусства. И с данных позиций утверждение эстетических взглядов на сущность русской загадки, которое отражено как в последних изданиях энциклопедического характера[12], так и в повседневной практике, — оказывается, скорее, не отрицанием, а уточнением исходных общегносеологических концепций загадки как "мироведения". Интересно, что ряд отечественных исследователей в процессе своей работе вернулся на эту исходную точку зрения — правда, с иным качеством взглядов, синтезирующим все обозначенные здесь в ретроспективе методологические подходы к изучению загадки:

1) мифологический;

2) мировоззренчески-бытовой;

3) формально-лингвистический (структурный);

4) эстетический.

Разумеется, значимость этих подходов для современного состояния науки далеко не равноценна, а периоды их преобладания даже в отечественной фольклористике можно определить лишь условно. Бесспорными рубежами представляются разве что 1876 год, когда вышел сборник Д.Н.Садовникова, и год 1959, когда, предваряя переиздание того же сборника, В.П.Аникин впервые сформулировал понимание загадки именно как поэтического, то есть целостного художественного произведения. Менее точной выглядит датировка рубежа между вторым и третьим этапами исследования загадки: 1919 год, разумеется, не ознаменовал торжества формально-лингвистического подхода; преобладание последнего стóит отнести уже к первой половине 20-х годов прошлого столетия. Тем не менее, сама последовательность эволюции взглядов на загадку особых сомнений не вызывает, и в целом следует признать, что понимание загадки всегда формировалось на грани гносеологии (науки о познании) и эстетики как таковых.

Приведенное выше высказывание Э.Б.Тайлора о вероятном происхождении загадки из поэтического сравнения путём "известной небольшой перестановки" уже вызывает вопрос о характере такой перестановки — вопрос, решение которого неминуемо прольёт свет и на иной вопрос: почему общегносеологический подход "мифологической школы" перестал удовлетворять позднейших исследователей загадки?

Отвечая на эти вопросы, видимо, следует обратить внимание и на то обстоятельство, что загадка — не только художественное произведение, что она выступает таковым лишь постольку, поскольку создаётся и воспринимается человеком в процессе его жизнедеятельности, в процессе деятельного познания мира, поскольку эстетическая специфика загадки соотносится с её общекультурным и общепознавательным гносеологическим "базисом". Иными словами, жанр загадки не может не реализовывать некоторые сугубо гносеологические и — шире — философские категории: в том числе и через категории собственно эстетические.

Не случайно само понятие "загадки" оказывается во всех славянских языках генетически связано с глаголом гадати, имеющем значение не только "думать, мыслить", но и "предполагать", "ворожить". Вообще же, этимология данного понятия выступает достаточно разнообразной даже в языках наших ближайших родичей и соседей, что служит косвенным свидетельством независимого (хотя бы относительно) развития жанра загадки в каждой языковой (культурной) общности.

Так, в языках, образовавшихся на основе древнерусского, слово загадка относится к общему лексическому фонду, однако в значениях исходного слова гадати существуют некоторые расхождения, видимо, связанные с противостоянием польскому влиянию. В русском языке гадать значит "предсказывать судьбу, угадывать будущее". Иной смысл, утраченный русским языком, присутствует в украинском гадати и белорусском гадаць – "думать, мыслить, рассуждать" (Т.Г.Шевченко: "Дывлюсь я на нэбо та й думку гадаю…").

В польском языке, хотя zagadka идентична восточно-славянским формам слова, zagadać означает уже "заговорить", а zagadywać — "заговаривать, обращаться", также имеет смысл "говорить, болтать", а gadka — не только "разговор", но и "сказка, предание". Другой западно-славянский язык, а именно чешский, обнаруживает две формы для понятия загадки, как это было в русском языке для понятия былины (былина и старина): zahada и hadanka (с производными hadankár — "любитель загадок" и hadankovitý — "загадочный"). Кроме того, hádka здесь еще и "спор, ссора", а — hádáni одновременно и "гадания, ворожба", и "ссора, пререкания". Те же формы прослеживаются и в словацком языке, где, кроме того, существует ещё одно название загадки: hadka, — самое простое из всех славянских слов, обозначающих данный жанр.

Два названия загадки присутствуют и в южно-славянском болгарском языке: идентичное восточно-славянским и гатанка. Гадая означает здесь именно "гадать, предсказывать судьбу". Зато в сербском языке наблюдаются формы, сильно отличающиеся от общеславянских. Загадка обозначается здесь как общепринятой формой зáгонетка, так и устаревшей гонеталица. Оба слова связаны только с глаголами загоненути и гонетати, имеющими смысл "загадывать загадки". Гâтка — это "небылица, басня, сказка", а гатати — "гадать, ворожить, предсказывать судьбу". Через призму сербско-хорватского языка можно рассмотреть уже неочевидное для нас корневое родство действия «гадать» с действиями «гонять» и «гнуть».

Интересно также, что во всех славянских языках (кроме всё того же сербско-хорватского) наблюдается соответствие понятия загадки со словом гад, обозначающим змей, пресмыкающихся, животных вообще. Сюда же относятся и производные слова типа гадкий, гадливый и т.п. (например, в болгарском загадвам се — "начинает тошнить", в словацком hadisty — "извилистый"). Возможно, это сближение и не случайно,— по крайней мере, графическая корреляция между написанием соответствующих слов также наблюдается в каждом из упомянутых здесь языков. И гипотеза о загадке-отгадке как ритуальном обращении животного-тотема к человеку, а также ответе на такое обращение: самостоятельном, либо от имени иного животного-тотема, — хотя и влечёт за собой довольно спорный для автора вывод о глубочайшей древности загадки как жанра, все же требует дальнейшего обсуждения и развития. Во всяком случае, в её пользу косвенно свидетельствуют, помимо возможного этимологического родства, как легенда о Сфинкс (в греческой мифологии это существо женского рода) и Эдипе, так и многочисленные изображения змеек (гадов) на протославянской и древнеславянской керамике.

Греческий язык, давший миру слово ́άινιγμα, сохранил его и в современном варианте. Из греческого понятие aenigma заимствовала латынь, а через неё — все языки романской группы. Но, как свидетельствует В.Н.Топоров, в древнегреческих источниках существовал "довольно представительный круг слов, которыми, в частности, обозначалась и загадка"[13], так что ́άινιγμα определяла здесь не столько загадку как таковую, сколько "непрямое, часто

трагическое иносказание, пророчество о непроизносимом"[14]. Древнегреческое γριτφος (сеть) и латинское scirpus (тростниковая сеть), также имевшие значение "загадка", распространения не получили. Французское enigme, итальянское, испанское и португальское enigma, румынское и молдавское enigmă однозначно подтверждают близость и единство всех романских языков — в том числе и по отношению к загадке.

Германская группа дает несколько иную картину. Немецкое Rätsel происходит от raten — "гадать, советовать". Английское riddle проистекает, по одним утверждениям[15], от староанглийского rœdelse, по другим[16] — от древнеанглийского raedan, и связано с архаичным read, rad, redd, rede — "советовать". Интересно, что в славянских языках производные от того же общеиндоевропейского корня дали как бы два смысловых побега (например, в украинском "радити" – "советовать" и "радiти" — "радоваться). Между тем, английское riddle соотносится также с глаголом ride, ridden — "скакать верхом, быть сверху". Те же соответствия, видимо, остаются справедливыми для датского и нидерландского raadsel. "Однако при самом общем понимании семантических мотивировок германских слов для обозначения загадки детали, которые могли бы поставить окончательный акцент, остаются не исследованными с семантической точки зрения"[17], — это замечание В.Н.Топорова вполне справедливо, поскольку шведское gеta обнаруживает определённое и неожиданное родство с gе — "ходить, отправляться, проходить".

В балтийских языках этимология загадки как понятия не выяснена; во всяком случае попытка того же В.Н.Топорова возвести её к форме родительного падежа индоевропейского личного местоимения 1-го лица единственного числа выглядит скорее брошенной вскользь гипотезой, предположением, подкреплённым разве что авторитетом указанного автора. Присущие балтийским языкам названия данного жанра, латышское mikla и литовское miсklé здесь остаются пока "молчащими" понятиями.

Зато финно-угорские названия загадки отличаются замечательным разнообразием, весьма ценным, если учесть историю этих народов. Финское arvoitus — производное от глагола arvata, "отгадывать", но в конечном счете образовано от существительного arpa — "игральная кость, инструмент, используемый при гадании". "Загадать загадку" здесь asettaa jklle, а "отгадать загадку" — ratkaista. В венгерском языке слово "загадка" — rejtvũny соотносится с глаголом rejt — "прятать", а talatos kerdes, talany — с talal ("находить, встречать, попадать куда-либо").

Видимая многосмысленность — и взаимосвязь — названий загадки у разных народов, населяющих в настоящее время пространство от Атлантики до Урала, вынуждает признать, что феномен загадки развивался в русле некоторой мыслительной деятельности вообще, а более конкретно — в русле категории загадочного. Необходимое расширение приведенного выше (и очень ограниченного по объёму) этимологического материала, включая тюркские, иранские и монгольские названия загадки, вряд ли приведёт к пересмотру данного вывода.

1.Загадка и загадочное.

1.1. Категория загадочного.

Теория познания (гносеология) так или иначе исходит из различения и противоположенности между субъектом и объектом познания. Но такая противоположенность не может быть абсолютной, иначе необъяснимой и — более того — невероятной окажется их связь, их взаимодействие, т.е. само познание.

Отсюда следует наличие некоего субъект-объектного единства, кстати, данного каждому читателю этой работы в непосредственном ощущении его собственного бытия. Осознание такого двойственного единства способно принимать самые разные формы, о чём свидетелсьвует само существование истории философии как дисциплины.

Отмеченные в ней представления о субъектности, одушевлённости вещного, внешнего мира являются, возможно, наиболее древней, архаической и простой формой подобного осознания. Но здесь уже недалеко и до наивной, стихийной диалектики вывода, что объект познания существует лишь постольку, поскольку существует его субъект.

Исторические вариации данного вывода, начиная с религиозных преданий о сотворении мира, с "Cogito, ergo sum" Рене Декарта и завершая современными трактовками роли наблюдателя в квантовой механике, — все эти вариации нет возможности обсуждать или даже хотя бы обозначить их. Тем более нет возможности остановиться на производных обратной идеи — что субъект познания существует лишь постольку, поскольку существует его объект.

Очевидная зеркальность и, соответственно, равносильность этих идей позволяют, по состоянию на сегодня, развивать на их основе достаточно целостные гносеологические системы, выбор между которыми — по той же причине — происходит благодаря некоторым факторам, чаще всего — практически-социального характера, лишь переводимым в плоскость собственно гносеологии.

Имеет ли смысл уточнить приведенные выше положения, а именно: объект познания существует для субъекта лишь постольку, посокльку он субъектен, а субъект познания существует для объекта лишь постольку, поскольку он субъектен? Во всяком случае, подобное уточнение вызывает разнообразные и далеко идущие последствия.

Для настоящей работы важно, что в гносеологии подобного типа не только возникает представление о двух планах существования, объектном и субъектном, не только двойственная природа человека оказывается общей миру лишь в своей объектности, но и сам процесс познания предстаёт как субъективизация внешнего мира, как формирование собственного, личного мира-человека и мира-для-человека, если воспользоваться традиционной "кантовской" терминологией. Тем самым односторонность и недостаточность (а отсюда — и взаимосменяемость) предыдущих трактовок, по сути, снимаются — уже в гегелевской трактовке термина "снятие".Действительно, любой объект существует лишь постольку, поскольку он взаимодействует с другими объектами и проявляет в этих взаимодействиях присущие ему свойства. Можно сказать, что свойства объектов есть способ их взаимодействия между собой и даже способ их существования в объектном мире.

Объект, "вынутый" из подобного взаимодействия, есть уже абстракция, кантовская "вещь-в-себе" (или "вещь сама по себе", если воспользоваться трактовкой В.Ф.Асмуса[18] и его переводом "Критики чистого разума"[19], — принципиально непознаваемая, и потому (парадокс) полностью принадлежащая не объектному, а субъектному плану существования. В реальности ни один человек не сталкивался с таким объектом — как не сталкивался он, например, с математической точкой или с бесконечностью. Но эти мыслимые, идеальные объекты формируются в процессе объектного взаимодействия человека с миром, выражаются и передаются через некие реалии, будь то звуковые колебания воздушной среды, частицы краски на листе бумаги или световые лучи.

Равно и указанные реалии могут быть переведены в субъектный план существования только благодаря способности человека сохранять, преобразовывать и воспроизводить следы своего объектного взаимодействия с миром. Такое специфическое развитие общего всему объектному миру взаимодействия и взаимоизменяемости характеризуется именно как познание, которое можно назвать собственно человеческим, личностным, субъектным существованием.

Человеческое познание относительно постольку, поскольку человек познаёт мир, лишь взаимодействуя с ним, вернее — с иными объектами. Подобное взаимодействие неизбежно локально и темпорально, ограниченно в пространстве и во времени, но кроме того — ограничено как природными свойствами человека, так и уровнем освоенных человеческим обществом производительных сил. К примеру, зрением, как правило, не воспринимаются электромагнитные волны за пределами диапазона 3,9-7,9х1014 Гц, а слухом — соответственно, звуковые колебания частотой ниже 20 и выше 20000 Гц. Однако при помощи специальных инструментов человек получает возможность воспринимать те явления, которые находятся за пределами доступного ему через органы чувств видимого и слышимого спектра.

Точно так же взаимодействие с объектами, размеры которых на много порядков отличаются от размеров макроскопических тел, проникновение в структуры микро- и мегамира, — требуют от человека и общества "запуска" всё более длинных цепей взаимодействий, чтобы получить результат, доступный чувственному восприятию. И очевидно (слово, прямо указывающее на гносеологическое значение такого чувственного восприятия!), допустимая и достижимая длина таких цепей не бесконечна, существует некий предел, с переходом которого они "провисают" или даже "рвутся", так что любые попытки "выпрямить" эти цепи обречены на неудачу и ни к чему не ведут (ср. знаменитый "принцип неопределённости" В. фон Гейзенберга в квантовой физике). Но познаваемый мир есть мир, перетекающий в субъектное бытие, в познанное из непознанного,из того Ничто, которые никогда не наполняются и не могут быть наполнены никаким действительным содержанием, ибо последнее — атрибут познанного.

Процесс такого перетекания Ничто в Нечто трудно представить и ещё труднее осознать, если забыть о субъектности данного процесса, о том, что субъектно непознанное Ничто есть и объектное Нечто, взаимодействие с которым ещё не переведено в субъектный план бытия, не осознано как существующее, а, вопреки предположению Бертрана Рассела: "Откуда вам знать, что стулья за вашей спиной не превращаются в кенгуру?" — подобное не фиксировалось, во всяком случае — массово и повторяемо . Непознанному нет места и времени в познании — и всё же оно необходимо там присутствует: как всепорождающиее и всепоглощающее Ничто, как актуальное инобытие для человека. Но сам процесс познания исходит из познанного, отталкивается от него и воспроизводит его в каждом последующем поколении — с теми изменениями, которые привносятся деятельностью этого поколения. Ведь познание по определению не абстрактно, оно прежде всего — деятельность, познавательная, познающая деятельность, или, что то же самое, — деятельное, действенное познание.

Благодаря такой повторяемости действий (личных и — в особенности — совокупных) возникает возможность и необходимость предвидения последующих событий (т.е. выделенных сознанием моментоа взаимодействия с окружающими объектами) на основании событий предыдущих.

Немецкий исследователь Ф. Кликс выделял три "стратегии" подобного предвидения в структуре архаического мышления[20]. Как пример первой, исходящей из систематического наблюдения за пространственно-временными взаимосвязями.различных событий, приводится сообщение об индейцах племени "черноногих", которые довольно точно предсказывали приход весны по степени развития плода убитой самки бизона. Примером второй "стратегии", названной в переводе "умозаключением по аналогии на основании сходства", послужил факт использования одни из племён пигмеев Восточной Африки спорыньи, имеющей форму зуба, в качестве противоядия при укусе змеи. Наконец, третья, по Ф.Кликсу, "стратегия" заключается в организации необходимого события посредством специального магического действия (ритуала).

Предложенная классификация, несмотря на некоторую вольность критериев и формулировок (Ф.Кликс, например, совмещает в своей классификации способ действия и способы мышления, не выдерживает дистанции между собственно предсказанием и магией, главное для него — достижение результата в будущем), — интересна как попытка выделить основные механизмы человеческого познания при взаимодействии с внешним миром. Важно, что этот процесс изначально представляется исследователю не хаотичным, но в высшей степени организованным, целесообразным, сознательным. Согласно известной формулировке К.Маркса, самый плохой архитектор от самой лучшей пчелы отличается тем, что заранее имеет в голове план своей постройки[21].

Но такое моделирование действительности касается не только связей "человек—мир", оно перетекает и на связи между предметами и явлениями действительности. Все эти связи опосредуются факторами процессуальными, т.е. причинно-временными (континуальными) и причинно-следственными (каузальными), а также факторами ассоциативными (аналогическими): по сходству свойств и характеристик объектов и явлений для человека. Различие между ними заключается прежде всего в роли субъекта.

Выделение сходства между несколькими объектаами по их взаимодействию с человеком — не просто конкретный процесс, он превращает человека в центр всех происходящих событий, всё многообразие мира проходит через наши ощущения. Мы воспринимаем любой предмет или явление в их размерах, формах, запахах, цвете, движении, весе и т.д.

Призыв Сократа "Познай себя!", заимствованный у Дельфийского оракула, определяет чуть ли не весь познавательный цикл: не только результат его — формирование субъектного, личностного мира, но и начальный пункт познания — само бытие человека, личности как непосредственной данности, позволяющей запустить весь механизм аналогического мышления, от исходного разделения мира по принципу "Я" — "не-Я". Познавая мир, человек познаёт себя — и лишь познавая себя, он познаёт мир.

С некоторой погрешностью в качестве образца такого аналогического мышления можно привести достижения как раз античной культуры: от поэм Гомера до геометрии Эвклида. Даже логика Аристотеля выстроена вокруг аналогического, по сути, разделения: "А = А", "не-А ≠ А" (ср. "Я — не-Я"), т.е. основывается на ряде единичных, дискретных взаимодействий человека с миром — взаимодействий, объединяемых друг с другом на основе самого факта этих взаимодействий и проявляемых в них свойств.

В процессуальном мышлении дело обстоит иначе. Здесь человек уже абстрагируется, выделяется из действительности, он только наблюдает связи, осуществляемые между объектами. Соответственно, и взаимодействие субъекта с миром приобретает лишь опосредующее значение — человек здесь не важен в качестве объекта, тела, он как бы устраняется из общей картины мира, если только он сам не выступает объектом процессуального познания (в медицине, например) — важной, значимой выступает прежде всего его способность к наблюдению, к осознанию событий объектного мира.

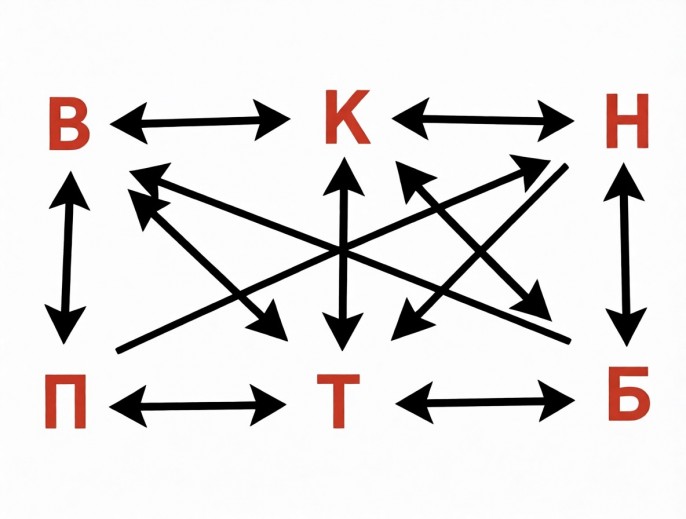

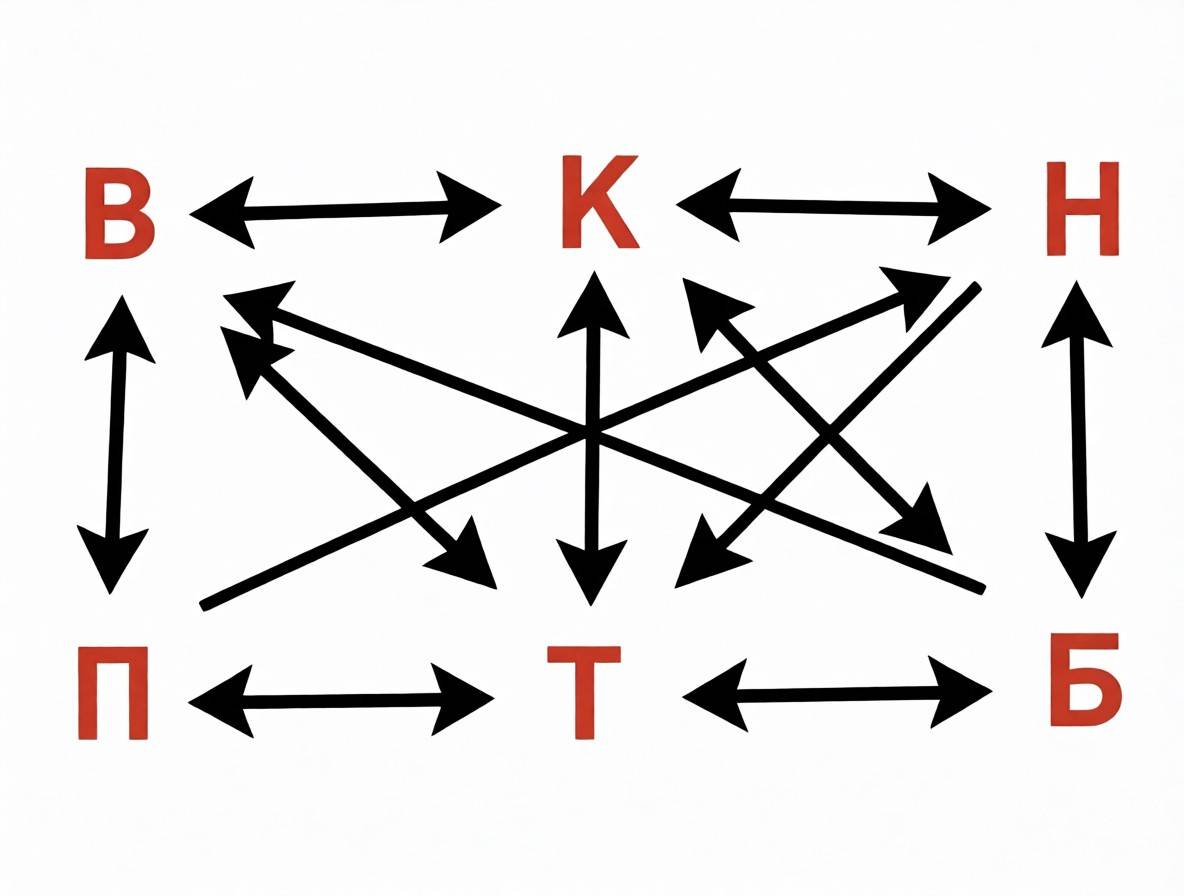

Они, эти события происходят как бы в ином плане бытия, нежели тот, в котором существует субъект: наблюдатель, экспериментатор, толкователь, и только в таком отстранённом, опсредованном качестве — участник данных событий. Если сопоставить оба этих механизма мышления и результаты такого сопоставления выразить схематично, то получится следующая картина (сплошной линией обозначена выделенная, значимая, доминирующая связь; пунктирной — существующая, но не выделяемая специально, S — субъект, О — объект, О' — объект, представленный в сознании субъекта или познанный им объект. Тогда схема аналогического мышления будет выглядеть так:

О → S → О'

а процессуального — несколько иначе:

Можно видеть, что схема процессуального мышления более "зеркальна" по отношению к воспринимаемой нами реальности, поскольку ценностные связи в ней расположены симметрично по отношению к субъекту, однако такое "зеркало" с большей вероятностью способно оказаться "кривым", чем в схеме, присущей аналогическому мышлению. Опасность такого "кривого зеркала" заключена здесь в иначальной отстранённости субъекта от межобъектных взаимодействий внешнего мира. Связи субъекта с миром не рассматриваются при этом как значимые, а потому легко поддаются фальсификации, искажению — особенно при наличии авторитетного канала трансляции межобъектных связей, будь то социальный институт или случайный источник (ср. известную легенду об Иване Сусанине).

Напротив, поскольку в аналогическом мышлении ценностными, значимыми являются связи субъекта с миром, постольку фальсификации подвергаются прежде всего межсубъектные взаимодействия. Но подобная фальсификация всегда исходит из "очевидного": восхода и заката солнца, остановки движущихся тел и т.д., и т.п. Поэтому её устранение основывается на исправлении "точки зрения", на выборе такой позиции субъекта относительно взаимодействующих реалий внешнего мира, находясь на которой субъект может непротиворечиво совместить прежнюю "очевидность" с иной, новой.

Процессуальное мышление выступает следующим и более сложным механизмом самоотражения (сознания), фальсификация которого заключается в неявном, "неочевидном" усложнении или же, напротив, упрощении связей О—S—О'. Здесь принятая аналогия обретает уже пространственно-временные формы. Так, догадка Гераклита о родстве процессов горения и жизни была типичной аналогией на основании присущего этим процессам выделения тепла. Но лишь через две с половиной тысячи лет его догадка приобрела пространственно-временные и причинно-следственные подтверждения.

Самым высшим и сложным этапом познания в интересующем нас плане оказывается становление причинно-следственного, каузального мышления и его выделение из общего процессуального механизма, что исключает смешение каузальных отношений с пространственно-временными, континуальными (хорошо переданное латинской формулировкой "Post hoc non est propter hoc"[22]).

Тем самым предложенная в указанной работе Ф.Кликса классификация "стратегий мышления" приводит к различению двух гносеологических разновидностей непознанного: таинственного и загадочного. Выше уже говорилось о непознанном как актуальном инобытии вещного, объектного мира для познающего субъекта. Следуя принятым в настоящей работе представлениям, что вещный мир существует для субъекта лишь постольку, поскольку мир субъектен, инобытие непознанного мира предполагает — по аналогии! — также инобытие субъекта.

В последнем случае процесс познания оказывается, в конечном счёте, познанием субъекта, которому познаваемый объектный мир известен заранее или, более того, в котором этот мир и существует. Феномен познания, таким образом, легко включается в структуры религиозного характера, поскольку истинным субъектом-творцом выступает здесь вовсе не человек, которому отводится роль помощника-синергиста, но деятель, отличный от него по своей сущности.

Разумеется, ничего алогичного в подобном включении нет. Напротив, оно обусловлено самим характером человеческого познания. Те "плечи титанов", стоя на которых сэр Исаак Ньютон видел несколько дальше обычного смертного, и Бог, к которому этот великй учёный обратился в конце жизни, суть явления одного познавательного, гносеологического порядка. Если всё, познаваемое человеком, заранее имеет ответ, то существование Держателя Ответа, будь то Гений, Природа или Бог, предполагается само собой. Такая метафизическая гносеология, несомненно, справедлива для "познания познанного", т.е. для познания, происходящего в формах и направленного на явления, уже освоенные человеческим обществом. На гносеологии такого типа необходимо строится всякое обучение и всякое образование (или трансляция, если использовать терминологию М.К.Петрова и ориентироваться на социальные функции познания). "Трансляция — общение, направленное на социализацию входящих в жизнь поколений, на их уподобление старшим средствами существующих институтов и механизмов. От коммуникации трансляцию отличает режим осуществления — обучение, т.е. такая ситуация общения, в которой степень подобия сторон заведомо низка"[23].

Чем успешнее личность проходит подобное обучение, тем прочнее усваивает она стереотипы такого "отгадывающего" познания. А поскольку наличие ответа-отгадки свойственно миру познанному, очеловеченному и окультуренному, то и наделение сознанием гипотетического Держателя Ответа, переход от метафизики к идеализму и религии выглядит совершенно естественным и даже неизбежным. То есть одно из наиболее обших свойств познанного мира распространяется и на мир в целом. Нельзя не заметить здесь характерного проявления аналогического типа мышления.

В результате можно сказать, что загадочное и непознанное для аналогического мышления совпадают, что загадочное и есть непознанное в рамках аналогического мышления. Именно по этому признаку загадочное противостоит таинственному в категории непознанного. Тайну необходимо раскрыть, загадку — разгадать. Это совершенно разные действия.

Таинственное не предсуществует в своём инобытии человеческому познанию, но непрерывно возникает в процессе взаимодействия человека с миром. Здесь раскрытие тайны и постижение истины выводят человека словно бы на край бездны, где каждое последующее движение может оказаться и последним, где однажды установленные законы бытия способны измениться, а надёжная опора на освоенный и соразмерный личности мир оказывается принципиально невозможной. Но эта диалектическая гносеология в сознании каждого из нас подобна птенцу в метафизической скорлупе уже привычного, освоенного мира.

Тот же М.К. Петров описывал данную ситуацию так: "Трансмутация — все разновидности общения, в результате которого в социокоде, в одном из его фрагментов и в соответствующем канале трансляции появляются новые элементы знания или модифицируются наличные… В европейском понимании познания акцент сдвинут к открытиям и изобретениям, к "переднему краю" познания… Существенной, а в современной ситуации и весьма неприятной чертой трансмутации является производность её канонов, форм завершённого продукта, институтов, механизмов от исторически сложившихся и функционирующих каналов трансляции"[24].

Тем самым наблюдается производность не только "трансмутации" от "трансляции", познания непознанного от познания познанного, процессуального и континуального мышленя от аналогического, но и — в нашем случае — понимания непознанного как таинственного от понимания непознанного как загадочного. Повторяющиеся в столь различных аспектах отношения между механизмами и формами сознания не могут не иметь под собой единой основы, в качестве которой необходимо признать само бытие, а следовательно — и развитие человеческой общности, выступающей как совокупный субъект познания.

Отсюда следует, что в истории человеческих сообществ — вернее, в истории каждого такого сообщества, должен был существовать период, когда процессуальное мышление пробивало себе в сознании людей дорогу сквозь господствовавшее до того мышление аналогическое, причём этот процесс необходимо протекает в обществах любого уровня: не только архаических и примитивных, но также — и в объединяемых новом, ранее не задействованном основании. В своё время блестящий образец анализа подобного периода дал А.Ф. Лосев в своей "Диалектике мифа", где на примере советской идеологии показал, что любая возникающая общность немыслима без создания собственной "мифологии", знаменующей характерный именно для этой общности опыт непосредственного мировосприятия и дающей своего рода "мифологическую причинность" важных, значимых для данной общности явлений и событий, определяющих её аксиологию, её систему ценностей[25]. "Мифы рассказывались отнюдь не с развлекательными целями, хотя сюжеты и были очень интересны. Мифы были связаны с культами. Культы должны были воздействовать на божества, а божества — помогать людям. Разница между мифами и сказками есть, следовательно, разница социальной функции"[26], — писал, в частности, В.Я. Пропп. Ту же, по сути, точку зрения высказывал и такой специалист, как И.М. Тронский: "Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой"[27].

Недостаточность "мифологической" трактовки жанра загадки, которая отмечалась во Введении, теперь получает и необходимое ей гносеологическое измерение. Загадка произошла из мифа в том же смысле, в каком "человек произошёл от обезьяны" — они скорее троюродные братья, чем родитель и потомок. Загадка и миф произрастают из одного общего корня, из одного способа мышления, аналогического, но это и всё.

"Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить через посредство другого, какою-либо стороною аналогического (выделено мной. — В.В.) с первым. Кажущееся бессмыслие загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог народ найти сходного между различными предметами, по-видимому, столь непохожими друг на друга; но как скоро мы поймём это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия"[28], — высказывание А.Н. Афанасьева весьма характерно для представителей "мифологической школы" и подчёркивает несомненную связь жанра загадки с аналогическим типом мышления.

Однако ограничиться только признанием такой связи означало бы вернуться к состоянию науки во второй половине XIX века, более чем на сотню лет назад в исследовании поставленной проблемы. Сопоставив категорию загадочного в её взаимоотношениях с иными гнсеологическими категорями, мы установили, что феномен загадки может найти своё объяснение только в макроисторическом процессе развития человеческой культуры.

Рассматривая загадку как жанровое проявление загадочного, а через него — как "познания познанного", пусть даже проявление в высшей степени специфическое, мы неминуемо должны включить в рассмотрение праллельные явления в сфере "познания познанного": гадания, предсказания, оракулы, — в их собственно гносеологической функции.

1.2. Загадка и предсказание в истории культуры.

"Но испытаем, Атрид, и вопросим жреца иль пророка,

Или гадателя снов (и сны от Зевеса бывают):

Пусть нам поведают, чем раздражён Аполлон небожитель?

Так произнесши, воссел Ахиллес, и мгновенно от сонма

Калхас восстал Фесторид, верховный птицегадатель,

Мудрый, ведал он всё, что было, что есть и что будет,

И ахеян суда по морям проводил к Илиону,

Даром предвиденья, свыше ему вдохновлённым от Феба…"

(Гомер. "Илиада", пер. Н. Гнедича, песнь I, ст. 62-64, 68-72).

Уже гомеровский эпос и почти вся античная литература буквально пропитаны свидетельствами о гаданиях, предсказаниях, оракулах и прочих мантических ритуалах, которые сопровождают рождение, жизнь и смерть не только легендарных исторических деятелей, но практически каждого человека того времени. Сократ у Платона приводит оракул дельфийской Пифии, данный афиняну Херефонту как аргумент на судебном разбирательстве[29]. "Божество часто любит открывать в ночную пору людям грядущее, и не для того, чтобы они от страдания убереглись, — ибо не могут они совладать с тем, что судил рок, но для того, чтобы они с большей стойкостью переносили свои страдания"[30], — утверждал античный романист Ахилл Татий. "Спустя некоторое время после свадьбы Филиппу приснилось, что он запечатал чрево жены: на печати, как ему показалось, был вырезан лев. Все предсказатели истолковывали этот сон в том смысле, что Филиппц следует строже охранять свои супружеские права, но Аристиандр из Тельмесса сказал, что Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не запечатывают, и что беременна она сыном, который будет обладать отважным, львиным характером"[31], — так описывает обстоятельства, которые предшествовали рождению Александра Македонского, Плутарх.

Замечательно здесь, помимо значения, которое придавалось Плутархом прорицанию такого события, наличие множества придворных "предсказателей", из которых лишь один оказался способным дать верное толкование сну-знамению. Бытие античного общества немыслимо без представлений о роке, судьбе, фатуме, которые существуют независимо от богов, но открыты для них, а через посылаемые богами знамения открываются и людям, чья задача — правильно понять эти послания богов.

В результате постоянные попытки предсказания будущего уже в самых ранних текстах предстают сложным социальным институтом, требующим специального ритуала, во многом общего для всего ареала античного мира: от Гибралтарова пролива на западе до Средней Азии на востоке. Данное обстоятельство заставляет предположить существование исторически длительного прериода становления такого института предсказаний, самыми яркими представителями которого можно считать Дельфийский оракул в Элладе и коллегию авгуров Вечного города.

Некоторые факты, свидетельствующие в пользу выдвинутой гипотезы, удаётся найти в истории древнеримского общества, поскольку оно, во-первых более близко нам по времени и лучше "документировано", чем, скажем, древнегреческое, шумерское или древнеегипетское, во-вторых, римская культура отличалась "постоянным стремлением соблюдать мир в богами (Pax deorum), дабы те не разгневались на какое-нибудь упущение или осквернение"[32]. В связи с этим "воле богов" а, соответственно, и её определению придавалось совершенно особое значение.

"Мы не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов силой, ни пунийцев хитростью, ни греков искусствами, ни даже италийцев и латинян внутренним и врождённым чувством любви к родине, свойственном нашему племени и стране, но благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы превзошли все племена и народы"[33], — писал Марк Туллий Цицерон.

Благочестие (pietas), как отмечает Н.А. Машкин, составляло стержень социальной политики Октавиана Августа. Культ Августаа сопровождался даже введением в римский пантеон богини Pietas. Август "заботился о восстановлении и процветании старинных жреческих коллегий. Сам он был членом выдающихся жреческих объединений: авгуром, членом коллегии квиндецимвиров, хранивших Сивиллины книги, членом коллегии семи эпулонов, он был братом Арвальским, членом товарищества тициев и фециалов"[34], — всё это, видимо, призвано было закрепить в общественном сознании сакральный характер его власти.

Данные факты и свидетельства относятся уже к периоду конца Республики—начала Империи, когда традиционные верования римлян всё в большей степени заменялись внешним соблюдением религиозных обрядов. Однако они хорошо иллюстрируют стремление к Pax deorum, перешедшее впоследствии в известный синкретизм римской религии. Само основание Рима легенда связываает с проявлением "воли богов", ещё недостаточно известной в своих проявлениях заинтересованным сторонам, но главное — принимаемой именно в таком качестве.

Хрестоматийным в этом отношении является следующий текст Тита Ливия: "Рассказывают, что знамение — шесть коршунов — явилось ранее Рему, и оно уже было возвещено, как Ромулу явилось двойное число; и вот того и другого окружающая толпа приветствовала царём; одни требовали царской власти для своего вождя, основываясь на времени (появления птиц), другие — на числе их"[35].

Этот спор, завершившийся гибелью Рема, не мог бы произойти при наличии кодифицированного и институциализированного (например, аналогом коллегии авгуров) толкования предсказаний. Однако, такая коллегия достаточно быстро возникла (согласно традиции — уже в правление самого Ромула), а конституировалась как общественный институт при царе Нуме Помпилии, создавшем также коллегию понтификов. Цари-этруски упорядочили пантеон римских богов и внесли в повседневную жизнь римлян целый ряд ритуалов, гадательных в том числе. Среди них особое значение приобрели предсказания по внутренностям жертвенных животных, чем занимались жрецы-гаруспики. Едва ли не последним по времени этрусским вкладом в римскую культуру следует признать приобретение царём Тарквинием Гордым Сивиллиных книг и учреждение коллегии их хранителей (впоследствии — тех самых квиндецимвиров, одним из которых стал Октавиан Август).

В римском обществе было распространено и принято множество способов предсказания будущих событий. Здесь можно найти и подведомственные авгурам ауспиции по полёту птиц, особенно коршунов и воронов; по их крику; по форме, цвету, месту происхождения на небосводе и месту удара молнии; по шелесту листвы и поведению священных кур во время кормления. Здесь будут и частные гаруспиции по внутренностям, особенно печени, жертвенных животных, и по дыму костра. Здесь найдётся место и обыденному бросанию жребия (вспомним знаменитое изречение "Alea iacta est"[36] Гая Юлия Цезаря), и сложным астрологическим выкладкам, и толкованиям снов. Мы встретим здесь и ветхие пророчества прошлых лет, при случае извлекаемые жрецами из небытия, и хиромантию, и гадания на расплавленном воске, и, тем более, "простые" пророчества о будущем, в изобилии поставляемые различными "неконституированными" бродячими прорицателями, в том числе заведомыми шарлатанами.

Позднейшие времена значительно расширили этот список. Карты Таро и приспособленные к целям гадания игральные карты, гадания на цветах (по типу "любит—не любит"), венках пускаемых по течению реки, на игральных костях, по кофейной гуще и по хрустальному шару; крещенские гадания с зеркалом и без, вплоть до столоверчения спиритистов, — список можно расширить в несколько раз, получив как результат своеобрзную историю людских суеверий. При желании любое событие может быть поставлено в связь с неким будущим событием, причём эта картина не является чем-то, присущим исключительно тому культурному пространству, которое было сформировано благодаря походам Александра Македонского, римским завоеваниям и проповеди «авраамических» религий. Близкие античному року, фатуму, судьбе понятия можно найти, например, в китайской культуре. Знаменитое "дао", формулирование которого традиция связывает с именем легендарного мудреца Лао-цзы, лучше всего переводится как "путь изменений" и, согласно представлениям даосов, нарушение этого пути, предназначенного всему сущему, способно приносить только несчастья[37].

"Мин-цзы приводит следующую притчу: "Необходимо (всё время) работать, но не (рассчитывать на) непосредственный успех… Не надо быть таким, как один человек из царства Сун, который был удручён тем, что его всходы плохо растут, и стал их тянуть из земли. Много так потрудившись, он вернулся домой и сказал домашним: "Как я сегодня устал! Я помогал всходам расти". Его сын побежал смотреть на всходы, а они уже засохли. Мало кто в мире не "помогает" так расти"[38].

Сама "Книга Перемен" ("И Цзин") являет собой некоторую аналогию "Сивиллиным книгам" античного Рима. Её происхождение китайская традиция относит к древнейшим временам "совершенномудрых" предков. Из трактата "Шо Гуа", составной части "И Цзин", следует:

В древности совершенномудрые люди создавали Перемены,

Достигли сокровенного видения в духовной просветлённости

и породили тысячелистник.

(Обозначали) троицей Небо, двоицей землю и повели счисление.

Созерцали метаморфозы в инь-ян и установили символы

(триграммы и гексаграммы)…

Поэтому Перемены — обратные числа (предвидение грядущего)"[39].

В комментариях от автора этого перевода А.Е.Лукьянова специально указывается: "Совершенномудрые вместе с небом (природным естеством) выпестовали, вынянчили "И Цзин". Он появляется на свет как их живое дитя, несущее в себе все телесные, интеллектуальные и духовные концы и начала, то есть генетический код Поднебесной"[40].

Не случайно "И Цзин" признаётся исследователями в качестве постоянно действующей основы традиционного китайского миропонимания, от которой отталкиваются все ведущие мировоззренческие (философские) школы Китая. "К подвижному…построению "И Цзин" люди относятся как к живому воплощению извечных небесно-земных ритмов жизни Поднебесной, как к естественной закономерности и неизменной судьбе мин… В "И Цзин" люди видят такой физический, духовный и идеальный "агрегат", по которому они могут буквально математически высчитать грядущие события… Развёртывающаяся здесь поисковая мантика — вычисление физического, духовного, интеллектуального импульса, идущего от естественной судьбы, неотъемлема от естественной жизненной ориентации человека… Поэтому было бы напрасным делом искать в "И Цзин" мистические идеи, а в мантике или, точнее говоря, в математических счислениях видеть религиозную магию и т.п."[41].

Конечно, говоря здесь о "математических счислениях", А.Е. Лукьянов несколько "модернизировал" суть дела, поскольку в традиционной китайской культуре понятие числа не существовало изолированно, абстрактно, само по себе, но всегда находилось в некоей связи (корреляции) с иными объектами реального мира, обладало символическим смыслом. Зато своего рода симолическая алгебра, удачно названная Дж. Нидэмом "нумерологией", основывалась как раз на "коррелятивном" (в используемой здесь терминологии — аналогическом) мышлении и действительно пронизала весь китайский способ бытия.

Развитая А.Е. Кобзевым[42] аналогия между традционной для Китая "классификационной", "нумерологической" методологией, основанной на метаморфозах "И Цзин", с одной стороны, и пифагорейством, связанном в том числе с историей "Сивиллиных книг", с другой, — эта аналогия даёт возможность не только подтвердить общность форм человеческого мышления на путях ("дао") познания познанного, особенно на их ранних стадиях, но и выявить моменты их расхождения в различных культурах. Неизбывный по причине поверхностного качества, чтобы не сказать — "профанизма", интерес к пифагорейской традиции в современном мировоззрении то и дело даёт о себе знать[43].

В античном мире, с его борьбой между полисами и внутри них, пифагорейство приобрело характер замкнутой общности ("Пифагорейский союз"), что усиливало элементы эзотерической мистики внтури данного мировоззрения и почти автоматически вызывало необходимость как его политической экспансии, так и противодействия ей со стороны иных общественных сил. "Сперва пифагорейцы в Кротоне и в других городах "Великой Эллады" как будто бы пришли к власти. Но им противостояли некий Килон и его сторонники. Когда пифагорейцы собрались в Кротоне… на съезд, сторонники Килона окружили пифагорейцев и сожгли их"[44].

Вслед за этим пифагорейцы были изгнаны из других городов "Великой Греции", а Пифагорейский союз разгромлен именно как политическая организация. Впрочем, пифагорейская традиция, по свидетельству А.Ф. Лосева[45], нашла своё продолжение у Платона и неоплатоников вплоть до Ямвлиха и вполне растворилась только в христианском монашестве.

Напротив, в Китае типологически сходное "нумерологическое" мировоззрение ярко проявляло себя через ритуалы и при поддержке центральной власти широко распространилось в обществе. "Именно ритуал поклонения предкам, неотъемлемой частью которого являлся бу, позволил, по мнению Д. Китли, создать после покорения окружавших шанцев племён устойчивое государство. Уже тогда в китайской религии были использованы классификационные схемы, ставшие основой параллелизма макрокосма и микрокосма… Следует отметить изменение статуса ритуала: если раньше он мог проводиться только правителем, то теперь, распространившись на все формально "вассальные" государства, он доступен не только правителям, но и их сановникам… Ритуал бу предстаёт перед нами в следующем виде. При осуществлении ритуалов, требовавших гадания бу, а также в случае сомнения при принятии решения, правитель или высокопоставленный сановникотдавали особое распоряжение о таком гадании. Специальный чиновник-гадатель или историограф "сообщали черепахе" вопрос. Гадание совершалось в храме предков или (в походных условиях) его имитации. На прижжённом панцире появлялся знак. Гадатель интерпретировал этот знак… Предсказание чаще всего имело форму "багоприятно — неблагоприятно"[46]. Излишне говорить, что интерпретация данного ритуала сводила знаки на черепашьем панцире к триграммам и гексограммам "Книги Перемен".

Ту же мировоззренческую основу имело гадание на тысячелистнике ши, а также другие мантические ритуалы Древнего Китая. Сходные описания гадательных действий можно найти и для коренных народов Тропической Африки, Индостана, Америки, а также Австралии. Не случайно О.М. Фрейденберг делает следующий обобщающий вывод: "Условна для первобытного мышления и причинная связь… Причина одного явления лежала для него в явлении смежном. Так получалась цепь причин и следствий в виде круга, замкнутой линии, где каждый член ряда был и причиной, и следствием. Такая причинность вызывала представления об окружающем мире как о сменяющейся неизменности: для первобытного человека всё, что существует, казалось статичным, но эта статичность имела для него свои фазы"[47].

Здесь, в принятой нами терминологии, речь идёт как раз о континуальном мышлении (с его принципом post hoc ergo propter hoc[48]), а следовательно — о стадии типологически более поздней, чем стадия мифологическая. Гадания, предсказания в любом случае опираются на мифологию, т.е. на выявленную через сходство признаков связь и последовательность тех или иных значимых событий, выраженную в образной форме. Их генетическое родство с мифами частично проявлено в понятии ритуала, одной из разновидностей которого признаётся ритуал мантический, гадательный, в отличие от ритуала магического направленный не на изменение некоторых будщих, предстоящих явлений, но только на установление их возможности и качества для участников ритуала (впоследствии также — третьих лиц).

Исходя из общего положения о том, что более сложноорганизованные системы, как правило, возникают на основе более простых систем, которые предшествуют им во времени (что вовсе не исключает возможности вторичной редукции сложных систем в простые), — следует признать за гаданиями, предсказаниями, оракулами относительное историческое первенство по сравнению с загадками. Такое признание видимо противоречит высказанному выше утверждению, что познание непознанного производно от познания познанного. Действительно, будучи проявлением познания непознанного, гадания, предсказания и оракулы не должны бы предшествовать как форме "познания познанного". Однако такое умозаключение игнорирует факт определённой стадиальности, ступенчатости развития форм человеческого мышления. Мантические и магические ритуалы устанавливаются на стадии господства континуального мышления, в то время как загадка знаменует уже переход от континуального, пространственно-временнóго мышления к мышлению каузальному, причинно-следственному. Соответственно, гаданиям, предсказаниям и оракулам соответствуют иные феномены в сфере "познания познанного" — иные, чем загадка. Точно так же и загадка предшествует вовсе не оракулам и гаданиям, а другим явлениям в сфере "познания непознанного"[49].

В качестве аргумента, свидетельствующего в пользу этой гипотезы, можно привести заметное сужение ареала загадки сравнительно с ареалом предсказаний. У некоторых наиболее примитивных, архаичных племён и народностей загадки или вообще отсутствуют, или используются крайне редко. Характерна и высокая корреляция использования загадок с использованием пословиц. "В этой связи небезынтересно отметить, что в культурах, где отсутствуют или редко употребляются пословицы, не употребяютя или почти не употребляются и загадки. Так, индейцы Северной и Южной Америки относительно редко пользуются как пословицами, так и загадками. Интересно, существует ли такая культура, в которой был бы представлен только один из этих жанров?"[50] — пишет Алан Дандис.

Сформулированный английским учёным вопрос будет более подробно рассмотрен ниже[51]. Но факт редкого использования загадок в культурах Нового Света, широко применяющих институт гаданий и предсказаний, также хорошо согласуется с нашей гипотезой.

Ещё одним значимым свидетельством о месте загадки в типологической системе человеческого мышления следует признать известную легенду о Эдипе. Тесное переплетение элементов мифа, оракула, магического ритуала и загадки, сложившееся, возможно, в процессе фольклорного бытования легенды, делает данный сюжет весьма ценным для настоящей работы.

Легенда о Эдипе получила множество интерпретаций, в т.ч. и связанных с проблемой загадки. "В.Я.Пропп и О.М.Фрейденберг в софокловской трагической версии мифа о Эдипе раскрывали исходную фольклорную ситуацию загадывания-разгадывания загадки… Культурная антропология позволяет заглянуть и ещё дальше — в универсальные общечеловеческие корни загадок, связанных с инцестом, которые объединяют традиции Старого и Нового Света (в последнем другие виды загадок вообще отсутствуют, что подтверждает пережиточность типа данной)"[52], — указывает, например, Вяч. Вс. Иванов.

Действительно, в легенде о Эдипе присутствуют сюжетно значимые мотивы как инцеста, так и загадывания-разгадывания загадки. Более того, последнее по сюжету непосредственно предшествует первому и, в некотором смысле, является его причиной: ведь, не разгадай Эдип загадку Сфинкс, он бы не мог стать царём Фив и, соответственно, жениться на собственной матери. Однако зададимся вопросом, насколько оправданно выделение именно связи "загадка—инцест" — вне взаимоотношений данных моментов с прочими сюжетообразующими элементами легенды?

Вообще, поиски "следов" и/или "корней" каких-то явлений культуры всегда чреваты вольной, а чаще невольной "модернизацией" прошлого. Механизм подобной модернизации, который автор склонен называть "эффектом звёздного неба", детально разбирается при анализе происхождения загадки как жанра[53]. В культурологических исследованиях исключить этот механизм чрезвычайно сложно — раз уж в том или ином сюжете-созвездии соседствуют определённые мотивы-светила, то глубинная историческая связь между ними молчаливо подразумевается как факт.

При таком подходе — в частности, присущем методологии герменевтики — автор художественного (в том числе — коллективный автор фольклорного) произведения рассматривается исключительно в качестве светового луча, доносящего до нас это историческое единство. Его истинная, как полагаю, роль наблюдателя-преобразователя-создателя подобного единства искренне игнорируется "объективными" исследователями, особенно в случае отсутствия более ранних источников, дающих возможность сравнительного анализа. Между тем, "звёздное небо" культуры, в отличие от реального звёздного неба, намного более изменчиво и подвижно, его рисунок сильно зависит от возможностей и умения автора измыслить таковой со своей собственной точки зрения. Поэтому всегда следует задаваться вопросом о том, в какой мере занимается автор измышлением действительного прошлого, а в какой мере он измышляет прошлое, уже измышленное кем-то другим. Например, Софоклом.

Так, В.Н.Ярхо в академическом издании трагедий Софокла специально отмечает, что "греческая мифология не была собранием канонических назиданий,.. и драматическим поэтам это давало огромные преимущества: история, изображённая однажды Эсхилом, могла быть несколько десятилетий спустя совсем иначе воспроизведена Софоклом или Еврипидом"[54]. И далее, касаясь уже непосредственно "Царя Эдипа": "Миф, положенный в основу трагедии, известен уже из гомеровских поэм, где он, однако, не получает столь мрачного завершения: хотя Эдип по неведению и женился на собственной матери (эпос называет её Эпикастой), боги вскоре раскрыли тайну нечестивого брака. Эпикаста, не вынеся страшного разоблачения, повесилась, а Эдип остался властвовать в Фивах, не помышляя о самоослеплении (Од., XI, 271-280). В другом месте (Ил., XXIII, 679 сл.) сообщается о надгробных играх по павшему Эдипу — вероятно, он погиб, защищая свою землю и свои стада от врагов (ср. Гесиод, Труды и дни, 161-163)… Столь же увлекающий современных психоаналитиков инцестуозный брак сына с матерью появляется как драматический мотив не раньше, чем у афинских трагиков"[55].

Отсюда следует, что и Вяч. Вс. Иванов отдал дань подобной увлечённости, признав версию Софокла как незыблемую данность. Автору этой работы уже приходилось писать об "античной эстетической революции", подготовившей "этическую революцию христианства" несколько веков спустя. Несомненно, Софокл являлся одним из выдающихся деятелей этой эстетической революции. Его значение легче понять, если обратиться (с риском перегрузить раздел цитатами) к замечанию Х.-Л.Борхеса о старшем современнике Софокла, Эсхиле: "Он, как гласит червёртая глава "Поэтики" Аристотеля, "увеличил с одного до двух количество актёров". Известно, драма родилась из дионисийского культа; первоначально единственный актёр, "лицедей", возвышавшийся на котурнах, облачённый в чёрное или в пурпур, и в маске, укрупняющей лицо, делил сцену с двенадцатью другими людьми, хористами. Драма была одним из ритуалов культа и, как всякий ритуал, иногда рисковала впасть в самоповтор. Действительно, такое вполне могло случиться, однако в некий прекрасный день, лет за пятьсот до хоистианской эры, зачарованные и, вероятно, возмущённые афиняне (Виктор Гюго предположил последнее) столкнулись с непредусмотренным вторым актёром. Что же они решили, что почувствовали в тот далёкий весенний день в том медвяного цвета театре? Быть может, ни восторг и ни гнев; быть может, лишь ожидание чуда. В "Тускуланских беседах" сказано, что Эсхил вошёл в пифагорейский космос (о пифагореизме см. выше. — В.В.), однако мы так никогда и не узнаем, понял ли он хотя бы отчасти важность перехода от одного к двум, от единства к множественности — иными словами, к бесконечности. Со вторым актёром появились диалог и различные возможности взаимодействия между персонажами. Будь зритель ясновидящим, он предугадал бы, какое множество масок сменит этот актёр: и Гамлета, и Фауста, и Сехизмундо, и Пер Гюнта, и многих других, коих наши глаза покамест не различают"[56].

Использованные здесь Борхесом понятия единства (единичности? — В.В.) и множественности несколько анахроничны. У большинства архаических сообществ отмечается присутствие особого понятия двойственности, отличного как от единичности, так и от множественности. Самые примитивные из них используют счёт: "один, два, много". В ряде языков (включая и старославянский) существовало или существует соответственно, отдельное двойственное число глагола, dualis. Не исключение здесь и древнегреческий язык.

В данной связи позволим себе высказать парадоксальное — во всяком случае, на первый взгляд — утверждение, что диалог никогда не бывает "диалогичен", равно как и монолог никогда не ограничивается собственно монологом. Речь всегда обращена к некоему "другому", и этот "другой" подразумевается даже при монологе, тем более присутствует он (как "своё—другое" М.М. Бахтина) неким "третьим" в любом диалоге. Минимально необходимой фигурой речи, в таком случае, следует признавать не монолог и не диалог, а, если можно оперировать таким понятием, "триалог". Смысловое пространство (или пространство смыслов, семантическое пространство) в принципе не может быть ограничено или заполнено линиями диалога — оно требует замкнутой фигуры, простейшей среди которых является треугольник. Необходима опора линий (отрезков) диалога друг на друга, необходимы "три угла" для определения смыслового пространства речи.

В дионисийских ритуалах зрители необходимо выступали со-участниками ритуала, образуя, наряду с хором и "лицедеем", смысловое пространство, хотя и выделенное уже из реальной жизни, сакральное, но ещё не отделённое от неё. Точно так же существовали пространства (или, по М.М.Бахтину, "хронотопы" войны, полевых работ или ремесленничества, в которых люди не только со-переживали, но и со-участвовали.

Введение второго актёра Эсхилом сразу же этделило происходщее на сцене от происходящего в зале, создало театр как таковой.Зрители стали собственно зрителями, а не со-участниками культового действа, "смысловой треугольник" замкнулся между двумя актёрами и хором. Отчасти результатом стало и то, что хор, «коллективный актёр", принял на себя прежнюю "зрительскую роль", стал представителем общины в театральном действе, напоминая сидящим в зале на скамьях про их общность, их неразрывную связь друг с другом именно как членов единой общины (полиса). "Хор как раз и есть тот герой, вокруг которого вертится драма"[57], — заметил по этому поводу — разумеется, с известной долей преувеличения, С.К.Апт. Не случайно посещение театра было обязательным для всех граждан Афин, а нищим с этой целью выдавались даже специальные "театральные" деньги, зато женщинам и рабам посещение театра долгое время было запрещено. С этим же обстоятельством, видимо, связан и тот факт, что женские роли в античном театре исполнялись только мужчинами (сходное явление отмечается в истории также китайского и японского театров).

Наконец, введение третьего актёра Софоклом сделало смысловое пространство театрального действия однородным, изотропным, действие стало происходить исключительно между актёрами, а хор — становиться излишним элементом: то ли декорацией, то ли данью традиции. Сам Софокл, увеличив количество хористов до пятнадцати человек вместо традиционных двенадцати, возможно, пытался тем самым уравновесить третьего актёра — но любое количество не возмещало нового качества театра, который окончательно и бесповоротно стал принадлежать досугу и вымыслу как таковым.

Возвращаясь же к основной теме трагедии "Царь Эдип" как модели соотнесения мифа, оракула, магического ритуала и загадки, отметим следующие моменты. В этих узловых точках наблюдаются неочевидные соответствия текста трагедии с параллельным развитием событий, включаемых в легенду о Эдипе. За пределами трагедии остаётся первопричина: совращение Лаием, царём Фив и будущим отцом Эдипа, юного Хрисиппа, сына Пелопа (того самого царя Элиды, по имени которого получил своё название полуостров Пелопонесс). За это Пелоп проклял Лаия, то есть совершил магический ритуал. Такое же ритуально-магическое действие совершает в ст.268-275 трагедии сам Эдип, заклиная богов оказать помощь в его поисках убийцы Лаия.

И Эдип, и Иокаста в трагедии также упоминают о пророчествах — каждый о "своём": Иокасту оно вынудило отказаться от собственного сына, а Эдипа — покинуть Коринф из-за страха отцеубийства и кровосмешения.

Следом за проклятием появляется в легенде пророчество, данное Лаию Дельфийским оракулом:

"Лай Лабдакид, о счастливом рожденьи детей ты мечтаешь.

Дам тебе милого сына. Однако судьбы повеленьем

Гибель ты примешь от рук его. Знак этот подал

Зевс громовержец, проклятьям ужасным Пелопа внявший —

Так отомстить тот поклялся за кражу любимого сына"[58].

Мотив загадки и её разрешения возникает гораздо позже, чем был дан оракул, но гораздо раньше, чем выясняется достоверность оракула. Эдип разрешает загадку Сфинкс после убийства отца, но до женитьбы на матери. Загадка в драме неразрывно связана с прорицаниями, вплоть до того, что сами прорицания даются в форме загадок, причём форма эта воспринимается как сравнительно новая, во всяком случае — нетрадиционная. Так, прорицатель Тересий говорит Эдипу: "Родит тебя — и сгубит — этот день"; Эдип: "Опять загадка! Кто тебя поймёт?"; Тиресий: "Не ты ль загадок лучший разрешитель?"; Эдип: "Коришь меня за то, в чём я велик?"; Тиресий: "В твоём искусстве и твоя погибель"[59].

Сходная последовательность: свободное действие — маический ритуал — прорицание (включающее в процессе своей реализации загадывание—разгадывание загадки), — восстанавливается и на основании фрагментов трагедии Софокла "Прорицатели, или Полиид", в числе которых дошла до нас и разгадка Миносом загадки Аполлона (не забудем — покровителя оракула в Дельфах): что за существо трижды меняет свой цвет? Отгадка — тутовая ягода, шелковица:

"Вначале белый и цветущий колос

Увидишь ты, затем румянец нежный

Покроет полный шелковицы плод;

Египетская старость напоследок

Им овладеет…"[60]

Согласимся, что такое взаимоотношение мифа, ритуала, предсказания и загадки не противоречит высказанному ранее предположению о месте загадки в общекультурном контексте. Более того, оно может служить даже косвенным доказательством этого предположения. Теперь предстоит выяснить следующий вопрос: а каким образом загадка заняла данное место? — т.е. рассмотреть генезис (происхождение и развитие) жанра.

1.3. Генезис жанра

Происхождение загадки всегда трактовалось в соответствии со взглядами исследователей на сущность этого жанра. А взгляды их, несмотря на видимое разнообразие, имели характерную особенность, названную выше "эффектом звёздного неба". Чтобы понять сущность этого феномена, достаточно в ясную ночь запрокинуть голову – и открывшаяся вам как наблюдателю картина даст полное о нём представление. Самосветящиеся небесные тела будут увидены вами как различной величины и яркости блёстки на тёмном фоне, расположенные то поблизости, то поодаль друг от друга. Видимые группировки самых ярких звезд и прилегающие к ним области ночного небосвода издавна известны в качестве созвездий, с которыми связаны различные мифологические, религиозные и мистические представления, вплоть до паранаучных выводов о "сфере неподвижных звёзд" и т.д.

Между тем действительные размеры звёзд, их светимость и расстояния друг от друга имеют мало общего с той проекционной картиной, которая доступна нашему непосредственному наблюдению. Однако, чтобы выяснить это, астрономии понадобилось мощнейшее развитие инструментальных методов исследования, в т. ч. спектроскопических.

Точно так же, имея дело с «самосветящимися телами» народного творчества, к которым автор относит и загадку, исследователи принимали их очевидное соседство в памяти тех или иных "носителей фольклорной традиции" за действительную и вневременную близость в рамках единого жанра. Этот недостаток, впрочем, характерен для любой описательной дисциплины, этнографии в том числе.

В подобных условиях проблема происхождения загадки неминуемо оказывалась на периферии действительных исследовательских интересов. В самом деле, раз структурные, семантические и эстетические различия загадочных высказываний никак не соотносились с генезисом жанра; раз принципиальные свойства загадки представлялись неизменными, то и вопрос об исходной точке развития приобретал налёт схоластики, наподобие знаменитого вопроса о количестве чертей, способных уместиться на кончике иглы.

Тем не менее, совершенно игнорировать проблему генезиса загадки как жанра было невозможно, а потому на помощь исследователю призывались аналогические сближения той или иной степени остроумия. Так, оригинальная гипотеза о происхождении загадок из условной, "тайной" речи, связанной с охотничьей магией, была выдвинута В.П.Аникиным: "Совпадение "тематики" запретов и тем загадок не может быть случайным. Правда, может возникнуть возражение: круг словесных запретов столь широк, что должен был обязательно совпадать с кругом предметов и явлений, охваченных загадкой, — казалось бы, делать вывод о генетической связи табу и загадок нет оснований. Это возражение теряет свою силу перед лицом того факта, что, несмотря на широту, круг предметов в загадках строго очерчен в пределах каждой темы и совпадает со столь же ограниченной тематикой словесных запретов... Со всей очевидностью связь загадок с тайной речью отчётливо обнаруживается и в структуре их образов. В основах своих загадка воспроизводит структуру условных названий и обозначений,– образ строится на основе выделения одной какой-либо бросающейся в глаза черты..."[61].

Благодаря профессиональному авторитету В.П.Аникина и высокому уровню сделанных им обобщений, эта гипотеза до сих пор остается в поле зрения паремиологов, хотя осторожные сомнения в её корректности время от времени высказывались. Так, В.В.Митрофанова пишет: "В.П.Аникин... в тайной речи видит объяснение существования в загадках странных, не связанных со смыслом образов, замещающих предмет загадывания. Действительно, многие загадки, видимо, связаны с тайной речью и отделить их от описанных выше, где предмет замещения не связан ни с признаками загадываемого предмета, ни с тайной условной речью, не так просто. Но за то, что имели место оба явления, а не только связь с условной речью, говорит то обстоятельство, что в загадке про вышедшего на охоту и встретившего медведицу, непонятные слова замещают определённые понятия.., а в рассмотренных выше загадках про лучину, про звёзды такой замены нет"[62].

Можно сравнить гипотезу В.П.Аникина с идущей от В.В.Шкловского тенденцией, которая связывает происхождение загадки с иным кругом запретов: не охотничьих, но сексуальных, половых. Налицо общая методологическая основа: признание за "табу", "словесными запретами", "тайной речью" роли первоосновы загадочного высказывания. Поэтому рассмотрим, как соотносятся между собой эти понятия, употребляемые В.П.Аникиным в качестве синонимов.

Согласно общепринятым взглядам, "табу" – система запретов на совершение каких-либо действий, в т.ч. и на произнесение (употребление в речи) определённых слов. Как институт, регулирующий социальные отношения, табу относится к доклассовому обществу. Словесные запреты выступают как одна из разновидностей табу. Тайная речь имеет несколько иную природу, она может возникнуть и возникает лишь на основе достаточно развитых языковых структур, а следовательно — и структур социальных. Действительно, тайная (условная, иносказательная) речь как процесс особого, выделенного общения уже предполагает и существование общепринятой речи, и существование некоторой обособленной группы людей, коммуникация между членами которой — по любым возможным причинам — должна происходить иначе, нежели между членами "большой" общности, в которую данная группа входит.

Как свидетельствует, в частности, С.Я.Козлов, подобные социальные группы (тайные общества) "возникают уже на ранних стадиях разложения родового строя — как правило, в период перехода от матерински-родовой... к патрилинейной, патриархальной организации общества и сохраняются, в большинстве случаев модифицируясь и по форме, и по содержанию своей деятельности, на всех последующих этапах первобытной формации и даже позднее — в период формирования раннеклассовых обществ и государственности"[63]. Особый язык, используемый членами тайных обществ, — очень характерная, почти атрибутивная черта, вплоть до того, что женщины племени разговаривают между собой на отличном от "мужского" языке. И хотя С.Я.Козлов предупреждает, что "при всей распространённости тайных обществ называть этот институт универсальным нет оснований"[64], — всё же некую связь между феноменом "тайной речи" и утверждением патриархата обозначить можно.

Здесь гипотеза В.П.Аникина, вероятно, обретает своё социально-историческое "дно", т.е. тот временной уровень, ранее которого существование загадки выступает анахронизмом и требует иного объяснения. Конечно, табу и "тайная речь" — не одно и то же явление; табу явно древнее тайной речи, и загадка могла формироваться даже на основе преодоления табу — параллельно тайной речи и независимо от неё. Но, во-первых, это будет совсем иная гипотеза, чем высказанная В.П.Аникиным; а, во-вторых, табу вовсе не ориентировано на иносказание — оно лишь требует запрета на произнесение тех или иных слов. Почему этот запрет становится необходимым для первобытного (и не совсем) человека — более-менее понятно. Табу выступает необходимой частью развитого магического ритуала — и ритуала непрерывно длящегося. Остатки этого ритуального действа прослеживаются в старообрядческом запрете на произнесение слова "чёрт", и в лексике матерной брани, и — действительно — в охотничьей речи ("хозяин" вместо "медведь", которое само по себе является иносказанием). Но почему стало возможным и необходимым само преодоление табу — ситуационное или иносказательное?

Некоторую ясность вносит характер связи табу с тотемом: "Близость между человеком и его тотемом выражается прежде всего в запрете (табу) убивать и употреблять в пищу животное-тотем. Этот запрет (он существует повсеместно) не везде одинаков. У юго-восточных племён запрещено убивать свой тотем, но если он убит кем-то, человек не отказывается употреблять его в пищу. У племён Центральной Австралии, напротив, преобладает запрет употреблять в пищу тотем, но убить его не считается нарушением обычая. При исполнении же тотемических обрядов там не только разрешается, но и предписывается обычаем съесть немного мяса тотема для укрепления магической связи с ним. Считают, что совсем не есть мяса тотема так же плохо, как и слишком часто употреблять его в пищу: в том и в другом случае человек теряет связь с тотемом"[65].

Отсюда понятно, что табу не абсолютно, что возможность и необходимость его ситуационного преодоления заключаются именно в соотнесении табу с ритуалами, обрядами, а следовательно — с религиозно-магическими представлениями, выражением которых данные обряды являются. Характерно, что локальные словесные запреты у австралийских аборигенов существуют в зачаточной форме, зато условная речь, связанная с обрядом инициации, наблюдалась часто: "На посвящаемых налагались суровые запреты, ограничения в пище, посвящаемые не могли разговаривать и объяснялись знаками или особым условным языком, их изолировали от женской части племени"[66].