Есть слова, которые навсегда и уже необратимо что-то меняют в человеке и, более того, меняют самого человека. Чаще всего такое воздействие даже не зависит от прямого значения этих слов — они сами по себе могут быть банальны или даже абсурдны, но, как замковые камни кладки в вершине свода или арки, просто завершают и делают устойчивой некую конструкцию смыслов и ценностей, которая без них попросту не могла возникнуть и существовать. Так, в одной из передовиц газеты «Завтра» в самый разгар «лихих девяностых» Александр Проханов высказался примерно следующим образом (цитирую не дословно, но по смыслу): мол, такие красивые цветы ромашки и такая сладкая ягода малина, что никаким либералам и демократам нас не победить. Казалось бы, одно никак не связано с другим, но всё, конструкция выстроилась. А с этим замковым камнем непосредственно оказались сцеплены памятные почему-то чуть ли не с детских лет стихи:

Над чёрными елями серпик луны,

Зелёный над чёрными елями.

Все сказки и страсти седой старины.

Все веси и грады родной стороны —

Тот серпик над чёрными елями.

Катился на Русь за набегом набег

Из края степного, горячего,

На чёрные ели смотрел печенег

И в страхе коней поворачивал.

Чего там?

Мертво?

Или реки, струясь,

Текут через мирные пажити?

За чёрные ели орда ворвалась…

А где она, может, покажете?

В российском лесу гренадёр замерзал,

Закрыться глаза не успели.

И долго светился в стеклянных глазах

Тот серпик над чёрными елями.

За чёрные ели родной стороны

Врывались огонь и железо…

Над чёрными елями серпик луны

В ночное безмолвие врезан.

Чего там?

Мертво?

Или трубы дымят?

Глубоко ли кости повсюду лежат

Иль моют их ливни косые?

Над чёрными елями звёзды дрожат,

В безмолвии лунном снежинки кружат…

Эй, вы, осторожней с Россией!

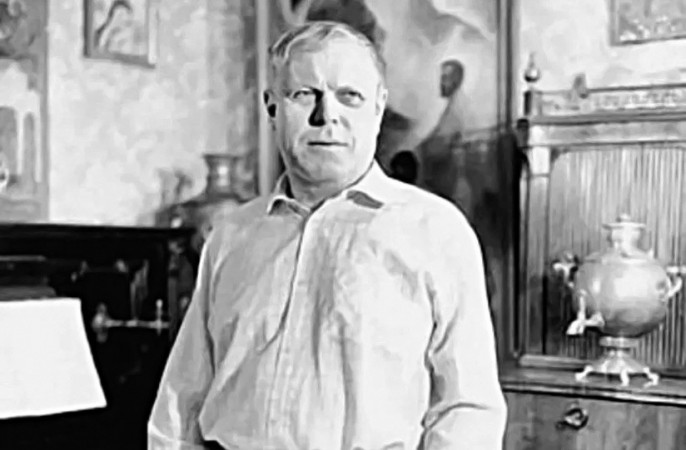

Наверное, если Владимир Алексеевич Солоухин, чей вековой юбилей в эти дни мы отмечаем, вообще не написал бы больше ни строки, с одним этим стихотворением 1956 года он всё равно мог остаться в истории отечественной поэзии. Но, конечно, его творческое наследие гораздо шире (вышел пятитомник, самим Солоухиным было подготовлено 10-томное собрание сочинений), а главный пафос всего написанного им, в рифму и без, правильнее всего было бы передать словами его великого земляка по владимирским просёлкам, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, которого писатель глубоко чтил: «Мы русские! Какой восторг!». Хотя восторг этот был укрыт глубоко внутри, снаружи проявляясь через образ «могучего добродушного уверенного в себе, в своём народе человека, от которого веет покоем, каким-то особым неуловимым русским покоем» (из воспоминаний Петра Алёшкина). Как известно, в 1942-1946 годах призванный в Красную Армию Владимир Солоухин, десятый, самый младший сын в многодетной крестьянской семье, служил в охране Кремля, то есть был причислен к своего рода «сталинской лейб-гвардии», а такие анкетные «мелочи» в ту эпоху значили немало.

Влияние, которое оказывал писатель на своих современников, было несопоставимо больше его официального — впрочем, тоже достаточно высокого — социального статуса члена КПСС и Союза писателей СССР, человека, входившего в состав редколлегий популярных журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник». В качестве примера можно привести книги конца 1950-х — начала 1960-х годов «Владимирские просёлки» и «Капля росы», признанные едва ли не первыми полнокровными образцами русской «деревенской прозы», расцвет которой наступил десятилетием позже; знаменитые «Чёрные доски. Записки начинающего коллекционера», с выходом которой связывают бум интереса к православной иконописи в среде советской интеллигенции; «грибная» «Третья охота», и так далее, и тому подобное. В этой связи, конечно, нельзя забыть и стихотворение «Волки» 1964 года:

Мы — волки,

И нас

По сравненью с собаками

Мало.

Под грохот двустволки

Год от году нас

Убывало.

Мы, как на расстреле,

На землю ложились без стона.

Но мы уцелели,

Хотя и живём вне закона.

Мы — волки, нас мало,

Нас можно сказать — единицы.

Мы те же собаки,

Но мы не хотели смириться.

Вам блюдо похлебки,

Нам проголодь в поле морозном,

Звериные тропки,

Сугробы в молчании звёздном.

Вас в избы пускают

В январские лютые стужи,

А нас окружают

Флажки роковые всё туже.

Вы смотрите в щелки,

Мы рыщем в лесу на свободе.

Вы, в сущности,— волки,

Но вы изменили породе.

Вы серыми были,

Вы смелыми были вначале.

Но вас прикормили,

И вы в сторожей измельчали.

И льстить и служить

Вы за хлебную корочку рады,

Но цепь и ошейник

Достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,

Когда на охоту мы выйдем.

Всех больше на свете

Мы, волки, собак ненавидим.

Кстати, стихи Владимира Солоухина следует (и лучше всего) приводить целиком, поскольку он не был «гением строки», как, например, Борис Пастернак — нет, образная система его произведений такова, что являет собой не мозаику отдельных элементов, а своего рода живой организм, где всё взаимосвязано и цельно в своём единстве. История с участием Владимира Солоухина в осуждении романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» этот момент только подчёркивает («эволюция отщепенца», «это его изоляция», «сознательная проповедь индивидуализма, достойная внутреннего эмигранта», «книга в целом является орудием холодной войны против коммунизма»).

Возвращаясь к солоухинским «Волкам», только глухой во всех смыслах человек способен не услышать в этом тексте прообраз более поздней известнейшей песни Владимира Высоцкого «Охота на волков» (и её продолжения «Прошла пора вступлений и прелюдий…»). Впрочем, всё более явную «православно-монархическую ересь» популярнейшего (его книги издавались и переиздавались буквально каждый год) советского писателя-коммуниста терпели долго, да и после принятия в июле 1982 года Постановления ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства», принятого «по следам» критики органом ЦК КПСС журналом «Коммунист» солоухинских «Камешков на ладони» и возникшей после этого дискуссии никаких оргвыводов, кроме приостановки публикаций автора, не случилось.

Уже после начала «перестройки», в 1989 году Владимир Солоухин неожиданно для всех оказался в рядах «тамиздата», выпустив в издательстве «Посев» книгу «Читая Ленина», где образ вождя мирового пролетариата и творца Великой Октябрьской социалистической революции был обрисован, причём на основе цитат из полного собрания его сочинений, весьма далёким от советского канона — и это очень мягко говоря, а на деле автор представил Владимира Ильича едва ли не исчадием ада. То же самое касается его книги «При свете дня», вышедшей в 1992 году. Такое «выпрямление палки перегибанием в обратную сторону» можно считать знаковым для эпохи убийства СССР, представленного миру как самоубийство в ходе семейной ссоры. Наверное, это был момент в биографии писателя, когда он в большей мере поддался «злобе дня», чем стремлению к истине.

Но вряд ли этот момент способен отменить или перечеркнуть сделанное Владимиром Солоухиным в отечественной культуре, в том числе — его инициативу по восстановлению храма Христа Спасителя, где он и был (самым первым!) отпет после смерти 4 апреля 1997 года. Похоронен, по его воле, на кладбище своего родного села Алепино. И если судить о человеке по лучшим его делам и качествам, то, наверное, прежде всего стоит вспомнить написанное нынешним юбиляром в 1983 году стихотворение «Три черёмуховых дня»:

Какой простор насмешкам был,

Упрёкам тошным и сварливым,

Что я черёмух насадил,

Где быть бы яблоням и сливам.

Как помню, даже и сосед

Не похвалил моей затеи:

«Ни красоты особой нет,

Ни проку, кроме, разве тени.

От ягод сразу вяжет рот,

Ну, съешь десятка два от силы.

Конечно, ежели цветёт,

То и душисто, и красиво,

Но это ведь — три дня в году.

И — отцвела. И — всё забыто.

И для чего сажать в саду,

Когда её в лесу избыток?»

Но я вчера окно открыл,

Нет, распахнул окно, вернее,

И белой сказкой встречен был

И сразу замер перед нею.

Пыланье белого огня

В чуть золотистый час рассвета...

О, три черёмуховых дня!

Пусть остальные — просто лето.

Вы не обманете меня,

Чуди, капризничай, погода...

О, три черёмуховых дня

За остальные будни года!

Судьба, пути свои верши.

И отживу. И в землю лягу.

Три дня цветения души!

Себе берите тонны ягод.

То утро в памяти храня,

Прошу у жизни как награды:

Дай три черёмуховых дня,

А остальных уже не надо.