Если Висенте Феррейра да Силва представляет собой интеллектуально-философское измерение бразильской культуры, то на народном массовом уровне мы также сталкиваемся с явлением, которое в высшей степени характерно для особого и оригинального бразильского Dasein’а. Мы имеем в виду музыкально-художественное движение «босса нова», основанное в 50-е годы ХХ века группой бразильских музыкантов и поэтов и получившее масштабное распространение как в самой Бразилии, так и далеко за ее пределами в последующие годы. Основателями стиля «босса нова» (дословно «bossa nova» означает «новая тенденция») были композиторы Карлуш Антонию (Том) Жобим (1927 - 1994), Жуан Жильберту, а также поэт, философ и дипломат Винисиуш де Мораиш (1913 - 1980). Позднее в движении приняли участие Шику Буaрки де Оланда, сын бразильского историка и социолога Сержу Буарки де Оланда (автора «Общей истории бразильской цивилизации»[1]), композиторы Эду Лобу, Роберту Марешкаль, певицы Нара Леау, Элиш Режина, Мариа Бетания и т.д.

Особенность этого культурного явления состоит в том, что оно, с одной стороны, черпает вдохновение в народной культуре (самба, байау и т. д.), с другой стороны, ее творцами являются тонкие интеллектуалы (Винсенту де Мораиш – признанный поэт, классик бразильской литературы, сочетающий в своей поэзии пронзительные экзистенциальные мотивы, утонченные португальские фонетико-филологические формы и подчас сюрреальные образы; Антониу Карлуш Жобим почитатель Дебюсси, Равеля, французского музыкального романтизма, обладающий высочайшей культурой классической музыки), с третьей стороны, успех босса новы в 1960-70-е годы был настолько внушительным, что мода на этот стиль, образ жизни, танец и даже одежду фасона «босса нова», захлестнули Америку и Европу, а также распространились далеко за ее пределы.

Культура «босса новы», на первый взгляд, сосредоточена на романтических отношениях, галантном флирте, варьирующем свои оттенки от глубинной страсти до легкой иронии. Представляется, что это культурное направление есть не что иное, как буржуазный суррогат, лишенный какого бы то ни было существенного семантического содержания. Но вместе с тем, если присмотреться к текстам, мелодиям, гамме выражаемых чувств, переживаний и намеков внимательнее, мы увидим в ней нечто большее - нечто, что выражает (тонко и ненавязчиво) сущность бразильской идентичности, за которой стоит более общая и латиноамериканская идентичность.

Главный посыл босса новы состоит в скольжении, в плавном (хроматическом) переходе от одного смыслового, эмоционального, этического, эстетического блока к следующему, часто довольно отличающемуся. В «босса нова» есть что-то от мира зеркал Борхеса, причем игра отражений в нём настолько интенсивна, что все уровни сливаются в нечто цельное, бессознательное плавно и незаметно переходит в рациональное, ироничное в драматическое, романтическое в философское, историческое, даже религиозное. Бразильское общество, как заметил французский социолог Роже Бастид[2], строится на переходах от одной социальной страты, группы, структуры, совокупности статусов и ролей к другой плавно, со множеством промежуточных оттенков. Так между представителями трёх основных рас Бразилии белых, индейцев и негров существует бесчисленное множество нюансированных типов – креолов, мулатов, метисов, квартеронцев, самбо. То же самое наблюдается и в области религии. Наряду с католиками существует довольно популярная спиритическая церковь, множество разновидностей масонских капитулов, индейские племенные культы, верования африканского происхождения, и смешанные формы – кондомбле, сантерия, шанго, Ифа Ориша (йоруба), вуду (догамейцы) и т.д. При этом для бразильца считается нормальным принадлежать сразу к нескольким конфессиям, посещая время от времени разные богослужения и храмы; это не вызывает в социальной среде никакого осуждения. По этой причине для тех, кто представляет себе бразильское общество довольно контрастно, не будет проблемой обнаружить религиозное послание в легком эстрадном жанре.

По этой логике мы можем выдвинуть гипотезу: «босса нова» при всей своей воздушной легкости и ироничной поверхностности представляет собой квази-религиозное явление – со своими ритуалами, доктринами, излюбленными символами, со своими жрецами и пророками. В бразильском контексте, где различия между традиционными конфессиями и синкретическими культами почти стерто, не будет слишком радикальным даже такая идентификация: «босса нова» является особым (бразильским) типом религии.

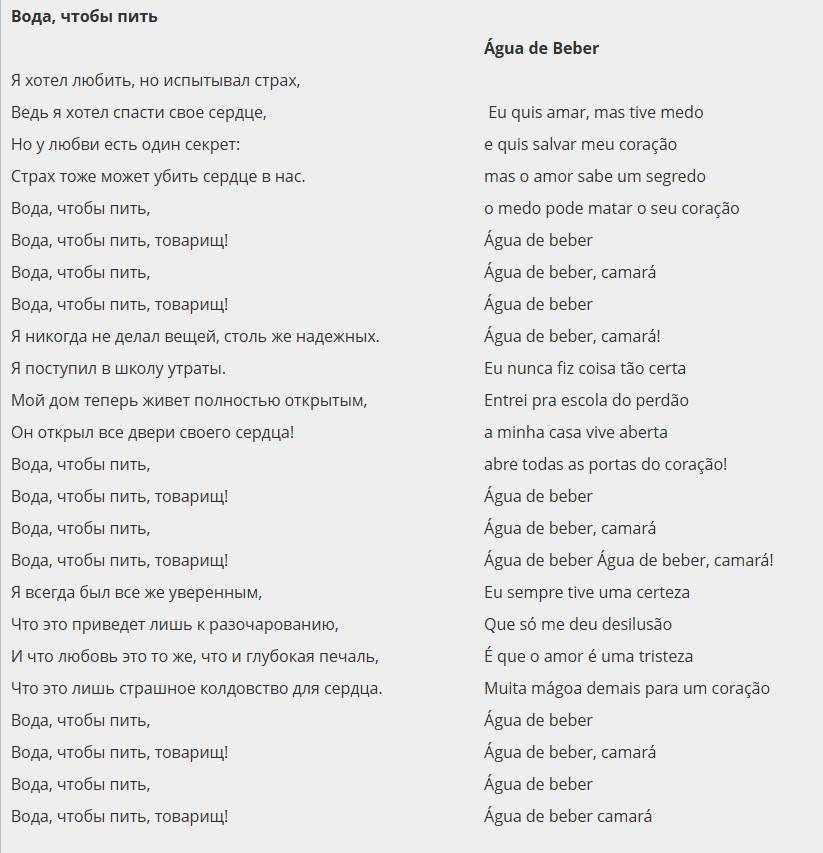

Одним из классических стандартов босса новы является композиция Тома Жобима « Agua de beber» на стихи Винисиуша де Мораиша. На первый взгляд, речь идёт о простенькой и незамысловатой сентиментальной истории, повествующей о человеке, который хочет полюбить, но боится отдаться страсти. Однако припев странным образом контрастирует с содержанием.

двойной клик - редактировать изображение

Текст и послание в целом понятны, хотя, если внимательно вдуматься, чего мы никогда не делаем в отношении простеньких эстрадных песенок, остается совершенно неясным, что мы только что услышали (прочли). Решился ли протагонист на любовь или нет; потерял ли он что-то или только думает, что это неизбежно; сохранил ли он свое сердце тем или иным образом, или оно было, в конце концов, убито то ли страхом, то ли несчастной любовью? На самом деле, полная неопределенность. А припев, видимо, основан на мимолетном эскизном подразумевании, что любовь подобна воде и что без неё растение (цветок) не может жить. В английской версии, составленной Норманом Гимбелом, всё намного более ясно: там есть и цветок, и дождь и мужчина и женщина (хотя тоже иносказательно). Для англоязычной публики «босса нова» всегда шла на уступки и предоставляла упрощенную, редуцированную версию, иронично снисходя до прямолинейного мышления своих соседей по цивилизации. Вот версия Гимбела (одобренная Жобимом).

двойной клик - редактировать изображение

Хотя последняя строфа второй части «since the rain has to fall let it fall on me» звучит внушительно, в целом мы находимся в совершенно ином контексте, формально (логически) концы с концами сходятся. И только сейчас, если мы вернёмся после успокаивающей англо-американской версии к изначальной бразильской, мы начнем отдавать отчет, насколько она туманна, онейрична, как она настойчиво ускользает от прямой интерпретации, уводя в особую ноктюрническую хроматическую герменевтику, где понимание и непонимание, ясность и смутность, высказывание и умолчание, логика и риторика перемешаны друг с другом в невероятной пропорции. Бразильская версия оказывается, в таком случае, чем-то сходным с глоссолалией или пророчеством, требующим расшифровки; а так как мы заведомо знаем, что автора текста никак нельзя принять за начинающего поэта, пока ещё не научившегося выстраивать последовательные высказывания и осмысленные рифмованные строфы (Винисиуш де Мораиш ещё задолго до своего увлечения «босса новой» стал признанным классиком бразильской поэзии), то нам остается искать этой расшифровке, будучи готовыми к самым неожиданным поворотам смыслов.

Если мы снова обратимся к припеву в изначальной португальской версии и обратим внимание на специфическую навязчиво-раскачивающуюся мелодию, с которой он поётся, мы безошибочно определим, что речь идёт об инкантации, заклинании или повторяемой религиозной формуле, произносимой в рамках какого-то эвокативного обряда, скорее всего, африканского происхождения. Тогда будет понятно и слово «camará» - искажённое «товарищ», свойственное простонародному произношению бразильских негров. Значит, скорее всего, мы можем заключить из нашего учёного анализа, что речь идёт о фрагменте какого-то богослужебного песнопения. И остается только определить, какого.

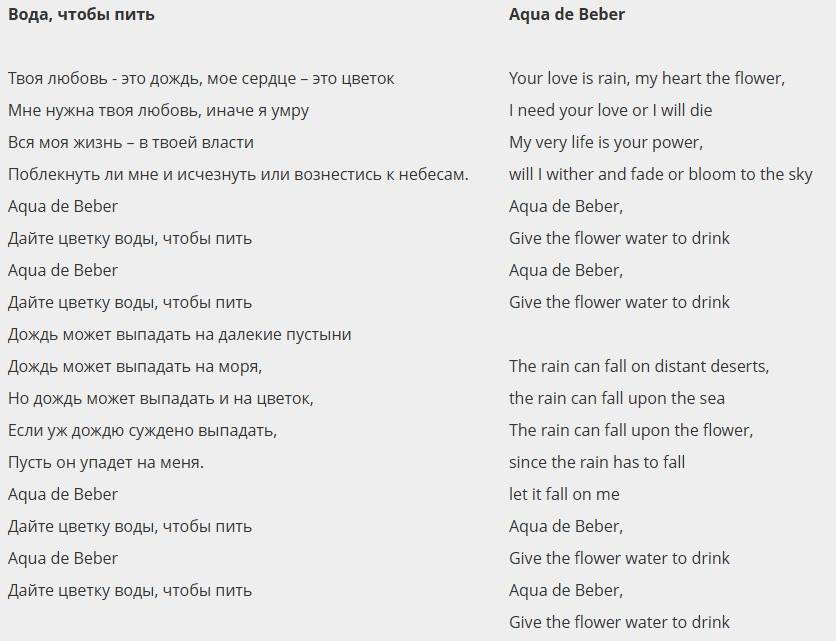

Ответ мы находим в религиозном обряде капоэйра, где круг (roda), в котором осуществляется ритуальный танец, представляется символической фигурой, на которую нисходят высшие сакральные силы. Музыка, танцы и провозглашения в капоэйре имеют обрядово-ритуальный характер и служат формой для установления коммуникации с мирами богов и духов. Так, в одной из частей магического ритуала капоэйры, называемом «Благодарственные восклицания» (Louvação или Chula) мы действительно находим интересующий нас фрагмент. В ходе этой части ритуала половина участников провозглашает строку, а вторая половина за ней повторяет. Этот дуализм отражает космическую дуальность верха/низа, жизни/смерти, неба/земли и т.д. В ответной строке вторая половина круга добавляет обрядовое восклицание «camará», то самое, которое мы встречаем в мягкой лирической песенке Тома Жобима.

двойной клик - редактировать изображение

Таким образом, в босса нове Жобима речь идёт о ритуале благодарности тому, кто называется «Господином» (Mestre) и может означать «мастера» или «учителя» (в светском контексте), человека, ведущего «роду» или духа в религиозном контексте[4]. Следовательно, в эстрадную мелодию мягко включено обрядовое заклинание, где «вода, чтобы пить», сопровождается упущенным, но подразумеваемым следующим «железо, чтобы бить»… Таким образом, семантический контекст меняется: не образы иносказательно повествуют нам о любви, но любовь, эксплицитно описываемая в словах песни, становится зашифрованным указанием на какие-то более фундаментальные – инициатические, мистериальные – отношения между человеком и «мастером», «посвятителем». Также и упомянутая «вода» и не упомянутое, но подразумеваемое «железо» (копье, нож, стрела) суть дубли физических стихий – какая-то особая «вода, чтобы пить», быть может опьяняющий напиток, и особое «железо, чтобы бить» -- сакральное оружие. Так шаг за шагом пытаясь понять банальную и кажущуюся прозрачной эстрадную песню, мы подошли к зоне, где от простейших любовных переживаний не осталось и следа: перед нами суровые и фатальные экзистенциальные горизонты инициатических превращений, смены состояний, опасных столкновений и битв. Поэтому и страх героя перед любовью может легко быть перетолкован в нечто совершенно иное: в сакральный ужас перед неизбежностью смерти, представленной в обряде инициации или, как минимум, опасение участия в ритуальном сражении.

Интересно также, что в последней строчке третьего куплета де Мораиш использует слово mágoa (от латинского macula), означающее в Бразилии «наваждение», «темные чары», «колдовство» и «душевную боль», «страдание», «печаль».

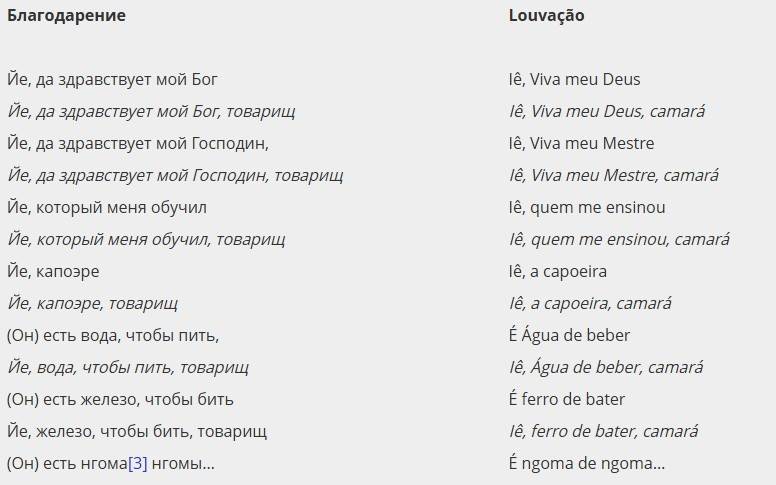

Другой пример босса новы, написанной теми же авторами (Жобим/Мораиш) на сей раз имеет больше отношения к любви, но снова помещает ее в религиозный контекст. Но в данном случае речь идёт о христианской мистике. Мы имеем в виду знаменитую композицию «Insensatez», получившую всемирную известность после её исполнения Фрэнком Синатрой (естественно, в английской версии – мы также приведем её чуть позже, чтобы иметь возможность сравнивать между собой латиноамериканскую и англо-американскую культуры, контрастирующие не только на уровне высокой философии, но и на уровне простейших эстрадных композиций). В изначальном португальском варианте слова песни звучат так.

двойной клик - редактировать изображение

Снова мы оказываемся в сложной ситуации. Речь идёт о «босса нове», непретенциозном эстрадном жанре, звучащем много десятилетий на волнах радиостанций, специализирующихся на легкой музыке. И в этих словах Винисиуша де Мораиша, действительно, упоминается любовь. Но любовь к кому? Какая любовь? И снова мы попадаем в контекст, странным образом ненавязчиво уводящий нас от привычных и ожидаемых в такой ситуации банальных штампов. Мы оказываемся свидетелями разговора человека со своим сердцем. Но сердце и есть центр человеческого существа, то есть налицо раздвоение, борхесовская зеркальность, интроспекция, сеанс трудного покаянного внутреннего монолога/диалога. Уже довольно непривычная ситуация для эстрадной песни. Тот, кто обращается к своему сердцу, укоряет его в том, что оно «сделало, совершило бесчувственность»; это выражение столь же режет слух в португальском, как и в русском, -- «совершить бесчувственность». Но это важно: сердце укоряется не в том, что оно есть бесчувственное, что оно бесчувственно, но что оно сделало бесчувственность наличной, привело её к бытию, актуализировало ее. Сердце, как сущность человека, не может быть бесчувственным, так как в этом случае оно не было бы больше человечьим сердцем, то есть не имело бы шансов на покаяние, метанойю, трансформацию. Поэтому оно судится за дела, то есть за нечто, что является акциденцией, а не эссенцией сердца. Сердце творит бесчувственность, родит ее.

Творя бесчувственность, сердце заставляет рыдать «свою любовь». Может быть это девушка, может быть молодой человек, так как мы не знаем пола того, от лица кого ведется повествование. Но может быть это и нечто иное – речь идёт именно о «своей любви», то есть о внутреннем измерении сердца, направленном от него вовне, как интенция феноменологов или хайдеггеровское Sorge, «забота», что подтверждается в этой же строке: «sem cuidado» «без заботы», ohne Sorge. Сердце, слабое, вялое, не имеющую заботу, не способное любить – это ужасно. Это идёт вопреки логики жизни, вопреки сущности человека, который без любви перестает быть самим собой. Но что для нас важно: мы так и не знаем ничего о подробностях этой любви, о ее структуре, ее объекте, ее истории. Это архетипическая ситуация сердца и его лучей, которое оно должно источать – само по себе, на важно в каком направлении и на кого. Иными словами, мы подошли к сугубо философскому метафизическому измерению: суда над сердцем, не способным к любви. Этот суд страшный.

И вторая половина босса новы окончательно убеждает нас в том, что и в первой половине речь шла об очень серьёзных вещах. Здесь автор делает нечто, что вообще не укладывается в представление о сущности эстрады. Он начинает цитировать «Священное Писание» и обращает нас к «Молитвослову». Причем настаивает на том, чтобы мы отнеслись к глубинным словам, которые нам предстоит прочесть со всем вниманием и со свей открытостью. И вот, что мы читаем в «Священном Писании»: «Кто посеет ветер, пожнет бурю». Стоп. А это какое имеет отношение к любовной истории, едва-едва с огромной натяжкой просвечивающей в первой половине «босса новы»? Закладываешь малое – получаешь великое. Совершаешь погрешность в малозначимом вопросе, это оборачивается тебе катастрофой. Истина увеличивает интенции, намерения (по которым судит Бог) и помещает человека на суд. Вот он суд, Страшный Суд, буря. Обозначен грозный горизонт Второго Пришествия, на фреске Винисиуша де Мораиша намечены лики грозных архангелов. И дальше «босса нова» уже окончательно восходит к пророческому призыву: покайтесь, сыны человеческие, перемените пути свои, просите прощения и милости у Господа Бога вашего, рыдайте «Господи, помилуй!» и быть может, если вы будете быстры и искренни, Он услышит ваши молитвы. Это «босса нова»? Легкий эстрадный жанр? Песенка, звучащая в лифтах и ресторанах? Кажется, что мы грезим. Действительно, грезим – это бразильские, латиноамериканские грезы – действенная стратегия «магического реализма», хроматическая семантика особой уникальной цивилизации, цивилизации Волны (таково название другой программной песни Жобима/Мораиша).

Теперь посмотрим, какие слова в своей английской версии произносил Фрэнк Синатра (переводчик тот же – Норман Гимбел). Так мы сможем оценить дистанцию двух американских цивилизаций – Севера и Юга, а наш легкомысленный, на первый взгляд, интерес к несерьёзной эстрадной музыке возвратит нас циклическими путями в область исследования Логоса цивилизации и, соответственно, философии.

двойной клик - редактировать изображение

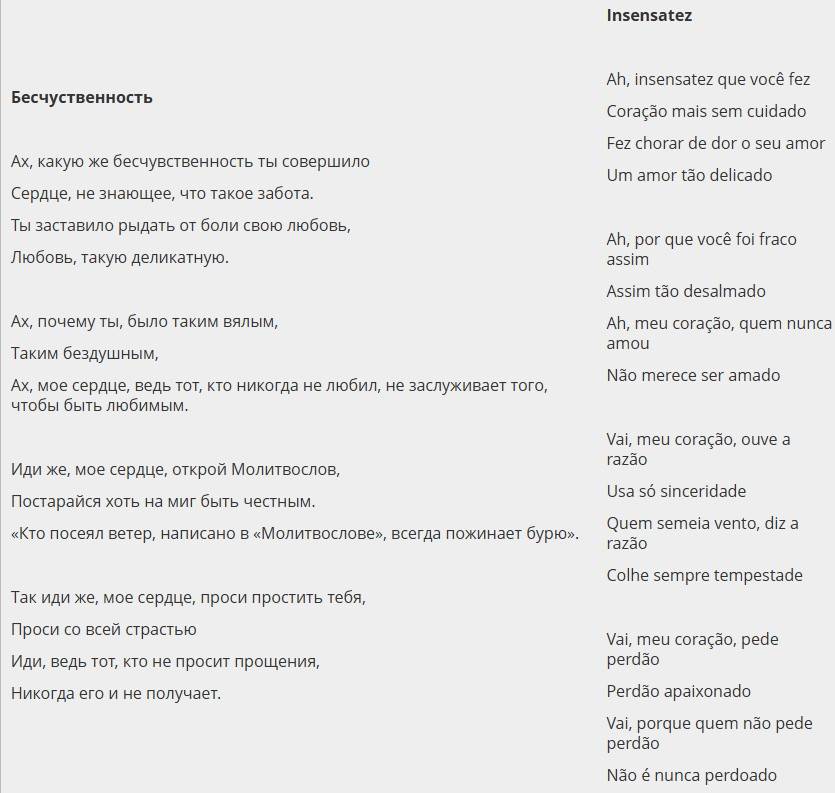

Различия очевидны. В английской версии появляются «он» и «она», исчезают Молитвослов, покаяние и сердце; любовь превращается в «любовный роман» или даже в более грубую «любовную интрижку» (a love affair). На месте обостренно экзистенциального движимого глубоким религиозным чувством человека возникает прохладный эгоистический «он», иронично (хотя и не без некоторой грусти) рассуждающий: «что тут поделаешь, когда интерес к неуместно сентиментальной любовнице полностью исчерпался». Именно эту версию песни и исполняет Фрэнк Синатра, и глядя на него, герой произведения (в английской версии) выглядит совершенно убедительно. На месте тонкого экзистенциального мистико-религиозного порыва человека Южной Америки -- холодный утилитаризм прагматичного англосаксонского господина.

Конечно, в «босса нове» есть (и довольно много) песни о человеческой любви, о широкой гамме взаимоотношений – страданиях, отчаянии, восторге, легкости и тяжести, но всякий раз культурный код бразильской цивилизации, так или иначе, обнаруживает глубинное мистико-религиозное ядро, редко выступающее так явно и эксплицитно, как в рассмотренных нами песнях, но тем не менее, практически везде распознать его не составляет большого труда. «Босса нову» следует рассматривать как одно из направлений «магического реализма», с бразильской спецификой и философско-религиозным основанием. Едва ли мы найдём там аполлоническое начало, но дионисийское, безусловно. Показательно, что сам Винисиуш де Мораиш рассматривал личный алкоголизм не как порок и болезнь, но как программный путь поэта в «темные времена». Ему принадлежит следующий каламбур: «O uísque é o melhor amigo do homem—é o cão engarrafado» («Виски (а не собака) – лучший друг человека, оно и есть забутылированная собака)». Подобную сентенцию вполне мог бы произнести герой романа Марио Варгаса Льосы «Литума в Андах» Дионисио.

Кто такой «Você»?

Босса нова и, шире, течение MPB (Música Popular Brasileira – Популярная Бразильская Музыка) затрагивает не только экзистенциальные мотивы, но и содержит в себе острую социальную критику. Поэтому в Бразилии и Латинской Америке музыкальная культура служит синтезом чистого и даже элитарного искусства (как изысканная поэзия Винисиуша де Мораиша или поздние композиции Жобима, построенные на глубинном диалоге с Дебюсси или Равелем, облаченном в видимость бразильской «народности» и ироничной «повседневности») с эстрадным дивертисментом, религиозно-философским посылом (религия воды), но при этом содержит в себе и политическое измерение. Это характерная черта «новых народов» -- искусство здесь синтетично, всеохватывающее, ещё не разделено на узкие дисциплинарные направления. Поэтому «креольские грезы», пропетые на эстраде или изложенные в романах и повестях «магических реалистов», как правило, содержат и политическое послание.

Примером этого может служить популярная песня Шику Буарки де Олланда «Apesar de Você», ставшая в свое время гимном социального протеста в Бразилии в период диктатуры. В ней иносказательно, но в то же время вполне откровенно, объявляется культурная и прямо политическая война собирательной фигуре того, что в тайне или открыто ненавидело всё бразильское (шире, латиноамериканское) общество. В этой песне с предельно выверенным поэтически содержанием мы видим обращение к некому «ты» (Você), сосредоточившему в себе образ латиноамериканского зла.

двойной клик - редактировать изображение

Вопрос о том, кого Шику Буарки имел в виде под этим «ты» (Você), стал довольно остро, и для этого его вызвали для объяснения в полицию. Певец вынужден был рассказать сложную историю о том, что речь в песне шла о размолвке между возлюбленными, и что «ты» обращено к девушке, которая то ли отказала парню в любви, то ли изменила. Естественно, над всей этой историей потешалась вся Бразилия, посколько хунта была выставлена полными идиотами дважды – самим фактом этой песни и этими объяснениями певца, делающими ситуацию ещё более комичной.

Однако то, что под «ты», Шику Баурки имел в виду военную хунту (1968-1980), а под «завтра» (аmanhã) освобождение от нее, ещё не дает полного ответа относительно идеологической идентичности того, против чего певец выступает, и соответственно, что он сам защищает и отстаивает. Со стороны может показаться, что тезис и антитезис в этом случае, как и во многих других определяется как правая (националистическая, «фашистская») военная диктатура (наподобии Пиночета, Стресснера, Дювалье или Хорхе Виделы) против левого протестного движения. То есть идеологический профиль «ты» (Você) из песни Буарки представляет собой авторитарного диктатора с крайне-правыми взглядами и его подобострастное окружение (гвардия, таитянские тонтон-макуты и т.д.). Носитель протеста, в свою очередь, представляет собой усредненную фигуру «левака» (izquierdista), где объединяется коммунист и либерал-демократ в общем «народном фронте» (в духе «Народного Фронта» Франции 30-х годов Леона Блюма, когда социалисты и либералы объединились против крайне правых и фашизма). Но такая картина есть не что иное, как прямолинейная евроцентристская проекция, построенная по принципу колониального сознания: периферия просто обязана должна (с опозданием) вопроизводить те же процессы, что ранее протекали в центре.

На самом деле, идеологический профиль этого «ты» (Você) в Латинской Америке совершенно отличен от того, что можно себе представить. А значит, совершенно иным является и идеологический профиль его противника – самого Шику Буарки. Дело в том, что военная хунта в Аргентине, свергнувшая Перона, придерживавшегося «Третьей Позиции», равно как и военная хунта в Бразилии, в Чили, да и в большинстве стран Латинской Америки ХХ века были отнюдь не «националистическими», но именно либеральными, капиталистическими и ориентированными на США и глобальный порядок финансовой олигархии. Они представляли собой режимы право-либеральной диктатуры, причем в равной мере противоположные как социальной справедливости (социализму, марксизму), так и национальным интересам, превращая латиноамериканские страны в прямые колонии, управляемые из США и строго следующие либеральным рецептам. Военные хунты были антисоциальны и антинациональны одновременно, превращавшие бывшие колонии Европы в новые политико-экономические колонии США. Они ориентировались при этом не на идентичность собственных народов и обществ, но на копирование на уровне политико-экономических элит североамериканской англосаксонской либерал-капиталистической модели, а с демократией боролись именно потому, что она неизбежно выражала бы волю как раз социально и национально, а чаще всего и то, и другое одновременно, ориентированных масс. Именно такой идеологический профиль соответствовал «ты» (Você) из знаменитой песни Шику Буарки, против которого была обращена вся ненависть и все презрение поэта и певца, олицетворявшего собой бразильской народ. Это был протест против авторитарного правого либерализма и политики полной зависимости от США, как авагангарда мировой капиталистической системы. Такой режим жёстко отвергал любые намеки на латиноамериканский Логос, игнорировал и подавлял любую автономную идентичность. Поэтому на обратном конце политической системы стояли не правые и не левые, но собирательные носители философии освобождения, и именно их представляет сам Шику Буарки. Конечно, философия освобождения имела свои версии – в том числе, левую и социальную и правую и национальную, но платформа большинства имела своим полюсом именно идею утверждения особой, независимой ни от Европы, ни тем более от США, социальной и культурной, метафизической идентичности. Идеология хунты представляла собой нечто прямо противоположное: это был центр альтернативной системы, копирующей анлосаксонскую и, конкретно, североамериканскую модель. Если посмотреть со стороны США, то центром являлась либеральная хунта с ее правым и левым флангами, объединенными принципиальным признанием универсализма капиталистического Запада и безусловным согласием над доминацией во всех сферах – как политико-экономической, так и эпистемологической. Это и было ненавистное «ты» (Você), идеологический профиль диктатора-колониального надсмотрщика. Народный полюс, таже предполагавший правый и левый фланги, приходился на философию освобождению, где этими флангами была левая философия освобождения (социализм, марксизм, левое гегельянство) и правая философия освобождения (традиция, нация, суверенитет, независимость – в первую очередь, от США). Поэтому ядро философии освобождения полнее всего было представлено именно в перонизме, где правые и левые элементы соединялись в едином синтезе.

В таком случае «завтрашний день», от имени которого пел Шику Буарки, означал именно победу философов освобождения во всех ее версиях, утверждающих свободно и суверенно особую идентичность Латинской Америки, Логос Ариэля.

В другой песне, ставшей гимном борьбы бразильского народа против хунты, «Calíce» («Чаша»)[5] тот же Шику Буарки обращается к экзистенциальной версии прочтения христианской теологии, совмещая тематику Моления о Чаши Христа («Отче, пронеси эту чашу мимом Меня») и социальный протест против право-либеральной проамериканской (в смысле Северной Америки) диктатуры.

двойной клик - редактировать изображение

В этом тексте христианская идея кеносиса, умаления, достигает крайней степени достоверности применительно к реалиям дна бразильского общества, распластанного под пятой диктатора (он описан здесь мифологически, как поднимающееся из озера чудовище). Латиноамериканский народ – это субъект невыносимого страдания, муки, унижения, эксплуатации. Высшей формой латиноамериканского кеносиса выступает молчание, намек на которое содержится и в названии, и в многочисленных повторах. Молчание – это обделенность словом, то есть Логосом. Народ обречен на то, что его Логос не может выразить себя. И его удел – бессловесное бытие, алкоголизм, как форма сознательно избранной муки и забвения, или гибель от удушья, как это было в случае политического активиста Стюарта Анжела, который погиб от рук хунты во время пытки, привязанным к выхлопной трубе. При этом страдание, боль и ужас народа выражаются не просто через призыв к восстанию и социальному протесту, но в глубинной концентрации на самом себе, в христианском смирении, неразделимо сплавленным с духовной непокорностью либеральному злу. Это сочетание смирения и упорной борьбы со злом составляет основу латиноамериканской теологии освобождения, той формы католичества, где христианская этика приобретает обостренно экзистенциальный характер, балансирующий на грани церковных догм, но точно отражающий сущность мучительного пробуждения латиноамериканской идентичности. В словах этой песни, практически невероятными для эстрадного жанра ни одной культуры мира, мы видим высшее выражение этой теологии освобождения – со всеми её парадоксами, экзистенциальными срывами, открытостью стихии боли и нищеты.

Примечания:

[1] Holanda Sérgio Buarque de, Fausto Boris. História Geral da Civilização Brasileira. V. 1-11. São Paulo: Difel, 1975-1989.

[2] Bastide R. Bresil terre des contrastes. Paris; Montréal: L'Harmattan, 1999.

[3] Нгома – сакральный барабан, используемый в обрядах капоэйры.

[4] Капоэйра ведет свое происхождение от африканского ритуального боевого танца «нголо» («n’golo»), являвшегося неотъемлемым атрибутом обряда инициации в южных районах Анголы, и изображавшего танец зебр — молодые воины вступали в ритуальный бой друг с другом.

[5] В названии содержится игра слов: слово , calíce «чаша», звучит так же, как cale-se -- «молчи».

Публикация: Katehon