После Второй мировой войны 1939-1945 гг. одна из проблем, с которой фактически до сих пор сталкивается международное сообщество, связана с наличием в Японии определенных сил, в том числе относящихся к руководству страны, которые отказываются расценивать отдельные, преступные по своей сущности действия Императорской армии Японии, которые были совершены в течение 1931-1945 гг. в качестве военных преступлений. Между тем, военные преступления, которые были совершены вооруженными силами Японии – Императорской армией Японии, на территории целого ряда стран Азии до и во время Второй мировой войны, являлись довольно многочисленными, некоторые из них носили беспрецедентный характер. Тема японских военных преступлений получила достаточно подробное освещение в зарубежных публикациях, причем, подавляющее их большинство вышло в последние годы. Одна из последних книг на эту тему – «Кровь на их руках: зверства японских военных, 1931-1945 гг.», - вышла в 2024 г. В этой книге рассматривается, как с момента вторжения в Маньчжурию в 1931 г. и до победы союзников по Антигитлеровской коалиции в 1945 г. Императорская армия Японии оказалась причастна к осуществлению в широких масштабах военных преступлений против своих врагов и, в первую очередь, против гражданского населения стран, которые оказались в оккупации. Автор книги – С. Лоури, - не только выявляет отдельные формы этих военных преступлений, подчеркивая, что, по разным оценкам, число смертей в результате этих злодеяний колеблется от 3 до 14 миллионов человек, но и пытается объяснить нечеловеческую жестокость, исходившую от японских военнослужащих, исследует возможные причины, по которым люди совершали такие ужасные действия.

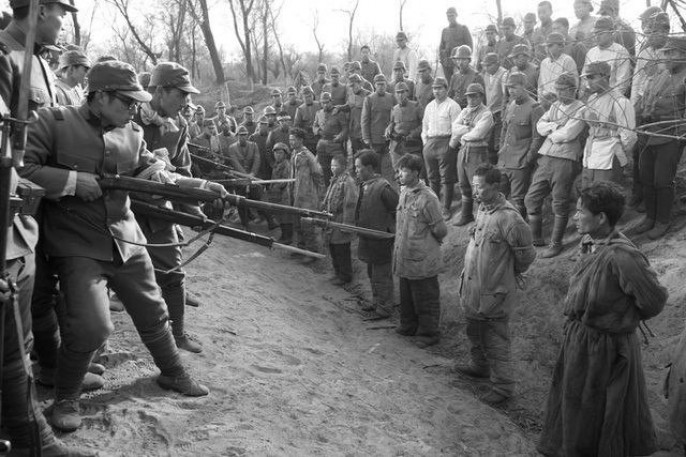

О каких же военных преступлениях, которые были совершены Императорской армией Японии до и во время Второй мировой войны, в течение 1931-1945 гг. в данном случае идет речь? Пожалуй, наиболее известным из японских военных преступлений является Нанкинская резня. В течение нескольких недель, начиная с 13 декабря 1937 г., в день, когда захватчики овладели городом в результате битвы за Нанкин (9-13 декабря 1937 г.), японские военнослужащие совершали массовые убийства гражданского населения. Временные рамки Нанкинской резни обычно устанавливаются в шесть недель после падения Нанкина, однако военнослужащие Императорской армии Японии совершали преступления и за пределами этого периода. Многие злодеяния, как сообщалось, были совершены на марше из Шанхая в Нанкин. Свидетели, европейцы и китайцы, оказавшиеся в Нанкине после его падения, сообщали о том, что на протяжении шести недель после 13 декабря 1937 г. японцы совершали изнасилования, убийства, акты мародёрства, поджоги и другие преступления, жертвами которых становились оставшиеся в Нанкине мирные граждане. Некоторые из этих свидетельств, такие как дневники немца Йона Рабе и американки Минни Вотрин, исходят от иностранцев, которые старались спасти китайское гражданское население. Другие представляют собой показания выживших в Нанкинской резне китайцев, журналистов (западных и японских), а также полевые записи военных (дневник Адзума Сиро и др.). В ходе Нанкинской резни в массовом порядке осуществлялись бессудные казни китайских военнопленных. Еще 6 августа 1937 г. император Хирохито лично одобрил предложение Императорской армии Японии устранить препятствия, ограничивающие свободу действий в отношении китайских военнопленных рамками международного права. Директива также рекомендовала штабным офицерам прекратить использование самого термина «военнопленные». Сразу после падения Нанкина японцы начали розыск китайских солдат, в ходе которого задержали тысячи молодых людей. Многих из них загнали в реку Янцзы, где расстреляли из пулемётов. 18 декабря 1937 г. произошло, возможно, самое массовое убийство военнопленных на берегу Янцзы. Считается, что в этой бойне погибло 57 тысяч китайцев. Всего в ходе Нанкинской резни, по разным оценкам, было убито до 300000 человек из числа гражданских лиц. Созданная при участии иностранцев Нанкинская зона безопасности спасла не менее 200000 китайцев в ходе Нанкинской резни.

Уже в наши дни факты о Нанкинской резне получили широкую огласку благодаря книге, автором которой является Айрис Чан – американка китайского происхождения, историк, писатель, журналист. Книга «Изнасилование Нанкина: Забытый Холокост Второй мировой войны» (1997 г.) была опубликована в год 60-летия Нанкинской резни. Кроме хроникальных событий и комментированных документов, книга, являющаяся первой англоязычной монографией о Нанкинской резне, содержит интервью автора с выжившими мирными жителями Нанкина. Книга Айрис Чан о Нанкинской резне выдержала пять изданий в США, переведена на многие языки мира, включая китайский, корейский и японский. В 2023 г. вышел перевод этой книги и на русский язык. Получивший широкую известность эпизод во время агрессии Японии против Китая накануне Нанкинской резни - «состязание в убийстве 100 человек мечом», - является не менее трагическим. В данном случае два офицера Императорской армии Японии – лейтенанты Тосиаки Мукаи и Цуёси Ноду – поспорили, кто из них сумеет скорее убить сто человек, используя для этого японский армейский меч «син-гунто». Симптоматично, что «состязание в убийстве 100 человек мечом» широко освещалось в японской прессе, положительно отозвавшейся на «героические» убийства китайцев на скорость. В 1937 г. японские газеты Osaka Mainichi Shimbun и Tokyo Nichi Nichi Shimbun посвятили четыре статьи, опубликованные в течение 30 ноября – 13 декабря «соревнованию» японских офицеров. «Дуэль» происходила по пути в Нанкин, непосредственно перед Нанкинской резнёй. Считается, что оба офицера, судя по всему, «превысили» требуемое количество жертв, из-за чего «победителя» установить не удалось. Журналисты 13 декабря 1937 г. сообщили, что офицеры решили устроить ещё одно состязание, целью на этот раз стало 150 убийств.

Военные преступления, схожие с Нанкинской резнёй, хотя и не в таких значительных масштабах, совершались военнослужащими Императорской армии Японии и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Известны многочисленные случаи гибели мирных граждан от рук японских военнослужащих. Наиболее значительными по масштабам стали резня в Сингапуре и резня в Маниле. Как и в случае с Нанкинской, Манильская резня привела к гибели нескольких сотен тысяч мирных граждан. Манильская резня имела место на Филиппинах в феврале – марте 1945 г. Начавшаяся вскоре после начала битвы за Манилу в 1945 г. и заключавшаяся в уничтожении мирных жителей г. Манила, в течение 1 месяца она привела к гибели значительной части этих мирных жителей: от 100000 до 500000 человек.

К другим японским военным преступлениям относят также жестокое обращение с военнопленными – военнослужащими США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Нидерландов, Франции и других стран, которые в ходе военных действий, происходивших на Тихоокеанском ТВД, оказались в плену у японцев, причем некоторые стали жертвами бесчеловечных опытов (вивисекция и др.). С этим же связано еще одно японское военное преступление – создание ужасных условий содержания в японских лагерях для военнопленных, значительная часть которых погибла во время своего нахождения в этих концентрационных лагерях. Одно из самых известных таких преступлений – «Батаанский марш смерти». Батаанский марш смерти был совершен на Филиппинах в апреле 1942 г. вскоре после окончания битвы за Батаан. Около 75 тысяч американских и филиппинских военнопленных в течение 5-7 дней в условиях тропической жары передвигались по разбитым дорогам с щебёночным покрытием в густой пыли общей протяженностью 97 км. Это привело к гибели значительной части военнопленных. В условиях Батаанского марша смерти осуществлялось немотивированное применение силы со стороны конвоиров, вплоть до убийства. Падения, неспособность к дальнейшему передвижению, как и любое проявление протеста или выражения недовольства, были фактически равносильны смертному приговору. Упавших добивали или оставляли умирать. Конвоиры обезглавливали упавших, перерезали им горло или просто пристреливали. Пленных также закалывали штыками, избивали прикладами и не позволяли пленным пить или есть в ходе марша по тропической жаре. Заключённых атаковали за оказание помощи людям, упавшим из-за слабости, или по другим причинам. Приводятся данные, в соответствии с которыми в результате Батаанского марша смерти погибло от 5500 до 18650 человек. Наряду с «Батаанским маршем смерти», «Сандаканские марши смерти» также стали причиной гибели большого числа военнопленных.

Известность также получила «Дорога Смерти» (англ. Death Railway) – железная дорога между Бангкоком (Таиланд) и Рангуном (Бирма), построенная Японией в ходе Второй мировой войны (Тайско-Бирманская железная дорога). Протяжённость дороги составила 415 километров (из них почти 13 км мостов). Самая известная часть дороги – мост № 277 через реку Квай. Дорога использовалась для снабжения японских войск в «Бирманской кампании». На строительстве Тайско-Бирманской железной дороги (1942-1943 гг.) использовался труд каторжников и военнопленных. Условия работы и содержания были ужасными, вследствие чего погибли десятки тысяч человек. Среди умерших военнопленных насчитывалось: 6318 британцев, 2815 австралийцев, 2490 нидерландцев, 356 американцев и несколько канадцев. Меньшую известность получили так называемые корабли ада. «Корабли ада» (англ. hell ships) – это данное военнопленными союзников в период Второй мировой войны название судам японского торгового флота, перевозившим в нечеловеческих условиях военнопленных и рабочих, насильственно взятых с оккупированных территорий. «Корабли ада» не имели никаких специальных обозначений, вследствие чего американцы и англичане топили их на общих основаниях. Известность получили также так называемые «станции утешения» – военные бордели, функционировавшие в 1932-1945 гг. на оккупированных Японией территориях в Восточной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китае. Женщины, попавшие в «станции утешения», фактически попадали в рабство, обслуживая солдат и офицеров Императорской армии Японии, и немногие из них смогли выжить до окончания войны. Упоминается также ритуальный каннибализм японских военнослужащих, пожалуй, самое жуткое явление, которое имело место в Азии во время Второй мировой войны и, которое, безусловно, следует расценивать в качестве японского военного преступления. Еще одним крупным японским военным преступлением, совершенным в Китае, является деятельность, связанная с разработкой и применением оружия массового уничтожения (химического и бактериологического), в том числе в отношении гражданских лиц, а также бесчеловечные опыты над военнопленными и мирными гражданами при создании бактериологического оружия. В последнем случае, чаще всего, эта преступная по своему характеру деятельность связывается с функционированием «Отряда № 731», который действовал в составе Императорской армии Японии на территории Маньчжурии (Северо-Восточный Китай).

В настоящее время перечисляются многочисленные факты, свидетельствующие о том, что военнослужащие Императорской армии Японии различного ранга – от рядовых до генералов, - совершали военные преступления в нарушение ключевых международных актов. Масштабы военных преступлений, которые были совершены вооруженными силами Японии – Императорской армией Японии до и во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. также значительны. Практически во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на территории которых велись военные действия с участием Императорской армии Японии, и которые были вовлечены в процесс реализации проекта так называемой «Великой восточноазиатской сферы сопроцветания», созданный и продвигавшийся Японской империей в период правления императора Хирохито20, имели место случаи таких военных преступлений. Сильнее всего от агрессии милитаристской Японии, в условиях Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945 гг.), пострадал Китай, в отношении которого применялась жесточайшая по своему характеру «политика трёх „всех“», ставшая причиной гибели 2,7 миллионов мирных жителей. Эта была стратегия «выжженной земли», санкционированная лично императором Хирохито, которая заключалась в том, что японским военнослужащим предписывалось «убивать всех, жечь всё и грабить всё».

Ответственность за многочисленные военные преступления, совершённые на территории целого ряда стран Азии до и во время Второй мировой войны 1939-1945 гг., в результате которых погибли миллионы людей – мирных граждан, интернированных и военнопленных, в первую очередь несут военнослужащие Императорской армии Японии, но также и представители высшего военного и политического руководства Японской империи, в том числе Японский императорский дом и лично император Хирохито, которого после окончания Второй мировой войны многие представители держав-победительниц считали лично ответственным за её развязывание, видели в нем «азиатского Гитлера» и настаивали на том, чтобы он был наказан как военный преступник, чего, однако, по целому ряду причин не случилось.

Каким же образом в современной Японии относятся многочисленным военным преступлениям, которые были совершены Императорской армией Японии до и во время Второй мировой войны, в течение 1931-1945 гг.? Ради справедливости важно подчеркнуть, что начиная с 1950-х годов высшие должностные лица Японии неоднократно выступали с заявлениями, в которых подчеркивали, что они искреннее сожалеют о случившихся военных преступлениях своей страны. Из уст высших должностных лиц звучали слова сожаления о содеянном, адресованные по отношении к Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом, отдельным странам, в частности. Так, Министерство иностранных дел Японии заявило, что страна сознает свою роль в причинении «ужасного ущерба и страданий» во время Второй мировой войны. 29 сентября 1972 г. премьер-министр Японии Какуэй Танака в Совместном коммюнике правительства Японии и правительства Китайской Народной Республики подчеркнул: «Японская сторона остро осознает ответственность за серьезный ущерб, который Япония в прошлом нанесла народу Китая во время войны и глубоко упрекает себя за это». В 1980-е годы о страданиях, причиненных народам тихоокеанской Азии, и глубоком чувстве вины в своих речах упоминали премьер-министры Дз. Судзуки, Я. Накасонэ и Н. Такэсита. Наиболее полным и всеобъемлющим заявлением японского правительства считается речь премьер-министра Т. Мураяма, произнесенная им 15 августа 1995 г. в 50-ю годовщину окончания Второй мировой войны. В официальном тексте заявления, где впервые использовалось слово «поражение» [в войне], в полной мере выражено раскаяние и намерение Японии больше никогда не допускать повторения произошедшего. Будучи единогласно одобренным кабинетом министров, заявление Т. Мураяма считается официальной позицией японского правительства по итогам Второй мировой войны. На его основные положения ссылались последующие премьер-министры Японии, в том числе Р. Хасимото и Дз. Коидзуми.

В дополнение к признанию своей вины Япония приняла по Сан-Францисскому мирному договору (1951 г.) обязательство в двустороннем порядке урегулировать с каждой из пострадавших стран вопросы возмещения материального ущерба. После визита в 1972 г. в КНР премьер-министра Японии К. Танака для подписания двумя сторонами совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений Китай отказался от получения репараций. Однако частичной заменой материальной компенсации Японии за военные преступления можно считать оказывавшуюся на протяжении 30 последующих лет Китаю «Официальную помощь развитию» (ОПР). За 1979-2008 гг. Китай получил от Японии около 45 млрд. долларов США. В Китай направлялась пятая часть всех средств в рамках этой программы.

Одними из самых заметных событий 2015 г. были проведенные в ряде стран мероприятия по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. В странах-победительницах и странах, потерпевших в ней поражение, юбилей был встречен по-разному. 14 августа 2015 г., накануне дня объявления в 1945 г. императором Хирохито о капитуляции Японии со специальным заявлением выступил премьер-министр С. Абэ, который, признал, что Япония принесла неисчислимые бедствия и страдания невинным людям и, в то же самое время подчеркнул, что послевоенные поколения страны не должны бесконечно нести бремя вины за действия японских военных во время Второй мировой войны. «Мы не должны допустить, чтобы наши дети, внуки и последующие поколения были обречены на извинения», - заявил он. Информационное агентство Синьхуа интерпретировало высказывания С. Абэ как стремление избежать собственного извинения за военные действия Японии. Оно также цитировало его слова о том, что будущие поколения Японии, которые не несут ответственности за войну, не обязаны извиняться за роль страны в войне. В результате, в начале XXI столетия официальная позиция Японии в определенной степени трансформировалась и в настоящее время представители японского руководства исходят из мнения, согласно которому юридические и моральные позиции относительно военных преступлений различны. Продолжая настаивать, что Япония не нарушала каких-либо международных законов или договоров, японское правительство официально признает страдания, причиненные японскими вооруженными силами, в связи с чем и выступило на официальном уровне с достаточно большим количеством заявлений по этому поводу. Последние, однако, зачастую рассматриваются выжившими жертвами преступлений и родственниками погибших как символический и неадекватный произошедшему шаг, поскольку напрямую о фактах совершенных военных преступлений представители руководства Японии в своих выступлениях не говорят, фактически, замалчивая эти факты.

Еще одна проблема заключается в том, что некоторые политические деятели Японии, к примеру, члены Либерально-демократической партии Японии в правительстве страны, такие как бывшие премьер-министры Коидзуми Дзюнъитиро и Абэ Синдзо, а также члены правительства и депутаты парламента, неоднократно совершали визиты и молитвы в храме Ясукуни, который увековечивает память всех японских граждан, погибших в каких-либо войнах, в которых участвовала Япония, начиная с периода Мэйдзи. Согласно синтоистской традиции, они причислены к лику святых и их души являются объектом поклонения.

Применительно к построенному в 1869 г. храму Ясукуни речь идет о многочисленных вооруженных конфликтах, к каждому из которых имеются свои списки погибших воинов, причисленных к лику святых. В числе таких конфликтов: Мукденский инцидент и последовавшая за ним оккупация Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) (1931 г.) – 17176 человек; Японо-китайская война (1937-1941 гг.) – 191250 человек; Вторая мировая война, в частности Тихоокеанский ТВД (1941-1945 гг.) (включая также японцев, погибших в лагерях для военнопленных в СССР) – 2133885 человек. В списках присутствуют и те, кто принимал участие в деятельности «Отряда № 731» и других подобного рода подразделений, созданных до и во время Второй мировой войны в составе Императорской армии Японии с целью проведения исследований в области оружия массового уничтожения, в первую очередь, бактериологического. Общее число причисленных к лику святых составляет 2466584 человек. Внесенные в реестр храма Ясукуни имена представлены в более 2000 переплетенных в традиционном японском стиле книгах. Священные фолианты наряду с зеркалом и мечом – регалиями императорской власти – являются объектом поклонения и постоянно хранятся в главном помещении («святая святых») святилища – (хондэн). Имеется и электронная версия реестра. Примечательно, что среди лиц, причисленных к лику святых, почитание которых происходит в храме Ясукуни – 1068 осужденных японских военных преступников, 14 из которых относятся к классу «А» (Токийский судебный процесс, 1946-1948 гг.), а остальные – к классу «В» и классу «С» (судебные процессы в странах АТР, 1945-1956 гг.). В 1979 г. имена 14 японских военных преступников, осужденных Международным военным трибуналом для Дальнего Востока были внесены в списки погибших воинов, причисленных к лику святых в храме Ясукуни. Ранее, в 1960 г. на вершине горы Микэнояма, расположенной недалеко от города Нагоя, был открыт памятник семи главным японским военным преступникам. Надпись на нем гласит: «Могила семи самураев-мучеников». На территории храма Ясукуни также установлен памятник Радхабиноду Палу – индийскому судье, который на Токийском процессе единственным из судей высказался за полное оправдание обвиняемых. Первый раз символичный визит в храм Ясукуни в памятную дату капитуляции Японии 15 августа был нанесен только в 1975 г. премьер-министром Японии Мики Такэо. В числе наиболее известных паломников – бывший премьер-министр Японии Коидзуми Дзюнъитиро (2001-2006 гг.) и действующий премьер-министр Японии Абэ Синдзо (2006-2007, 2012-2020 гг.). В связи с тем, что среди почитаемых в святилище имеется несколько японских военачальников, признанных Международным военным трибуналом для Дальнего Востока военными преступниками, храм Ясукуни считается символом японского милитаризма, святилище многократно оказывалось в центре внимания мировой общественности, а посещение его японскими политическими деятелями неизменно становится поводом для международных скандалов и официальных протестов, главным образом со стороны КНР, но также КНДР и РК.

Наибольший по своей степени радикализм в своих взглядах демонстрируют японские националисты, представители многочисленных ультраправых группировок. Политические воззрения у разных группировок различаются, однако, общей для всех идеологической базой является провозглашение принципов Кокутай-годзи (т.е. «защита и сохранение основ государства»), враждебность к коммунизму и осуждение деятельности Японской Ассоциации учителей. Традиционно они враждебно относились и относятся к СССР, КНР и КНДР как к оплоту коммунизма и оппонентам в территориальных спорах (к примеру, претензии в отношении так называемых «Северных территорий», под которыми понимаются четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – Южные Курилы). Большинство организаций стремятся к определенному пересмотру места и роли Японии во Второй мировой войне, в сущности, отрицают факты японских военных преступлений, которые имели место в течение 1931-1945 гг., критикуют позиции «самоненавистничества» в послевоенной системе образования. В частности, они не признают решения Международного военного трибунала для Дальнего Востока и других трибуналов (в том числе Хабаровского процесса 1949 г.), называя военных преступников, погребенных в храме Ясукуни, «мучениками периода Сёва», поддерживают цензуру учебников истории и, фактически, стоят на платформе исторического ревизионизма.

Одним из ярких проявлений исторического ревизионизма в современной Японии является отрицание Нанкинской резни, т.е. отказ признавать в качестве факта то, что военнослужащие Императорской армии Японии в 1937 г. осуществляли в городе Нанкин убийства нескольких сотен тысяч военных и гражданских лиц. Подчеркнем, что подобная позиция – это скорее исключение, тогда как большинство представителей академической среды Японии из числа ученых-историков и др. согласны с выводами, сделанными на Токийском процессе относительно размаха и природы зверств, совершенных японскими военнослужащими в Нанкине. Те же, кого можно причислить к числу ревизионистов, чаще всего спорят о том, что количество погибших было гораздо меньшим (предположения о числе жертв широко разнятся, называются цифры от 40000 до более чем 300000) или даже что само событие, может быть сфабриковано и на самом деле никогда не имело место (Ямамото Ситихэй, Судзуки Акира, Хигасинакано Сюдо и др.). Противодействие таким подходам оказывали и оказывают трезво мыслящие представители японского общества, в том числе журналисты (Хора Томио, Хонда Кацуити и др.). Сбалансированный подход занимает проживающий в Канаде Боб Тадаши Вакабаяси и др. Последний, однако, выдумкой считает «состязание в убийстве 100 человек мечом».

Отдельные проявления исторического ревизионизма можно также наблюдать на страницах японских учебников истории. Ярким примером является получивший одобрение Министерства образования Японии так называемый «Новый учебник истории» (первое издание вышло в 2000 г., второе – в 2005 г.), подготовленный «Японским обществом по реформе учебников истории», созданном в 1996 г. представителями националистических кругов страны. При этом в самой Японии этот учебник публично был осужден со стороны «Союза учителей Японии». В данном учебном пособии, рассчитанном на массовое применение в японских школах, даются оценки в духе исторического ревизионизма: содержатся только краткие ссылки на различные военные преступления, совершенные на территории Китая Императорской армией Японии, война, которую Япония вела в Азии, представлена как «акт самозащиты», который параллельно решал задачу освобождения азиатских народов от колониального ига Запада, недостаточно полно освещается история агрессии Японии против Китая в течение 1931-1945 гг., вторжение армии Японии в Китай названо «вступлением» в нее, и дается лишь беглое упоминание о событиях 1937 г., широко известных как Нанкинская резня, причем сама Нанкинская резня названа всего лишь «инцидентом». Упоминания о других военных преступлениях, совершенных Императорской армией Японии на территории Китая фактически отсутствуют. Все это, безусловно, вызывает соответствующую реакцию со стороны представителей КНР. 23 июня 2005 г. официальный представитель МИД КНР Лю Цзяньчао заявил, что необходимо твердо придерживаться принципа «Извлечь уроки из прошлого и обратить взор в будущее». И далее: «Японская сторона должна правильно понимать историю и должным образом подходить к ней, не совершать более ничего, что могло бы задеть чувства народов Китая и других соответствующих азиатских стран».

Масштабные по своему характеру протесты имели место за пределами Японии. В апреле 2005 г. многотысячные антияпонские протесты охватили весь Китай. 9 и 16 апреля 2005 г. массовые выступления населения приняли беспрецедентно широкий размах (Пекин, Гуанчжоу, Лоян, Нинбо, Ухань, Фучжоу, Ханчжоу, Харбин, Хэфэй, Циндао, Чанша, Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэнь, Шэньян и др.). В ходе протестов и погромов значительный ущерб был нанесен японским компаниям и дипломатическим представительствам, магазинам и ресторанам в крупнейших городах Китая. По сообщениям средств массовой информации, несколько граждан Японии, проживавших в Китае, получили ранения. Также была предпринята попытка организовать бойкот в отношении японских товаров. При этом Пекин не только не пожелал принести Токио извинения, но и дал понять, что извиняться перед Китаем должна Япония, до сих пор не раскаявшаяся в преступлениях, совершенных в годы войны. С учетом вышесказанного очевидным является то, что уровень информированности населения Японии о многочисленных военных преступлениях, которые были совершены вооруженными силами Японии – Императорской армией Японии, на территории целого ряда стран Азии до и во время Второй мировой войны 1939-1945 гг., крайне низкий и во многом это объясняется официальной позицией представителей руководства Японии.

Нельзя также не упомянуть, что японское правительство не раскрывает исторические документы, которые свидетельствуют о японских военных преступлениях. К примеру, до сих пор не опубликованы документы по японским работам в области бактериологического оружия за исключением документа в три страницы, обнародованного еще в 1982 г., в котором была указана численность персонала «Отряда № 731» на январь 1945 г. и приведены общие фразы о «исключительности военного времени». Правда, в 2018 г. по запросу профессора Университета медицинских наук Сига Нисияма Кацуо Национальный архив Японии рассекретил данные, благодаря чему стали известны имена и адреса 3607 членов «Главного управления по водоснабжению и профилактике Квантунской армии», под вывеской которого работал «Отряд № 731», однако, этого явно недостаточно. Ограниченность в материалах (зачастую – их полное отсутствие), содержащих сведения о японских военных преступлениях, характерна для средств массовой информации в Японии, которые, следуя в русле самоцензуры, стараются не поднимать тему японских военных преступлений. Правда, еще в 1972 г., в связи с восстановлением японо-китайских отношений, вышло несколько выпусков известной в Японии газеты Asahi Shimbun, посвящённых японским военным преступлениям, которые были совершены в Китае, включая Нанкинскую резню. Это положило начало дебатам, которые продолжаются фактически до сих пор. Особенно острыми они были в 1990-е гг. и в конечном счете преобладающей стала точка зрения, в соответствии с которой даже сами факты многочисленных японских военных преступлений подвергаются сомнению в японских средствах массовой информации.

Симптоматично, что практически любая попытка ввести в общественный дискурс Японии тему японских военных преступлений встречает жесткое сопротивление со стороны радикальных политических сил. Ярким примером этого явились события, которые произошли в 1988 г., когда на экраны вышел художественный фильм «Человек за Солнцем» или «Отряд 731» – картина, снятая Гонконгом и КНР, повествующая о бесчеловечной деятельности «Отряда 731». Из-за его графического содержания фильм вступил в массовый конфликт с цензурой во всем мире, В Японии он вызвал такой общественный резонанс, что режиссер Тун Фей Моу даже получил угрозы убийства. После первого же сеанса в Японии фильм был снят с показа из-за угроз ультраправых националистических организаций сжечь кинотеатры. Впоследствии, художественный фильм «Человек за солнцем» или «Отряд 731» получил продолжение. Появилось еще три картины, схожие по своему содержанию с этим фильмом: «Человек за Солнцем 2: Лаборатория дьявола» (Гонконг, 1992 г., режиссер Годфри Хо), «Человек за Солнцем 3: На волосок от смерти» (Гонконг, 1994 г., режиссер Годфри Хо). Однако, эти картины уже не демонстрировались в Японии.

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что представители руководства Японии, не извиняясь, а только высказывая «искренние сожаления о случившемся», никогда официально не признавали и не признают чудовищные военные преступления, совершенные вооруженными силами Японии – Императорской армией Японии, на территории целого ряда стран Азии до и во время Второй мировой войны 1939-1945 гг., а подавляющее большинство представителей японского общества сколько-нибудь существенной информацией о фактах японских военных преступлений не обладают. Представляется, что ответственность за подобное, сложившееся положение, в определенной степени несут также США, которые после 1945 г. установили оккупационный режим в Японии и во многом именно по их инициативе уже в начале 1950-х годов началось массовое освобождение из тюрем бывших японских военнослужащих, подавляющее большинство из которых были причастны к совершению военных преступлений до и во время Второй мировой войны. Наряду с этим, в отличие от Германии, в Японии американцы фактически не проводили курс на формирование в обществе чувства коллективной вины за содеянное военнослужащими Императорской армии Японии в странах Азии. В результате, все это не могло сказаться на состоянии массового сознания в современной Японии.

Абсолютно очевидным является то, что рассматриваемая проблема становится все более острой, в особенности, в условиях усиливающегося конфликта между Россией и коллективным Западом, в котором Япония встала на сторону последнего и, это, конечно же, требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.

Кузнецов Дмитрий Владиславович - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологи Благовещенского государственного педагогического университета

Источник: журнал «Метаморфозы истории» № 33 2024