Орегон сегодня – это процветающая территория Соединенных Штатов, имеющая исключительно благоприятное географическое положение с мягким климатом. Между тем два столетия назад Орегон был краем, за который разворачивалось острое соперничество европейских держав и США.

Испанцы, основавшие свои колонии в Америке еще в XVI в., вcкоре заявили о принадлежности всего западного побережья материка, вплоть до Аляски и Алеутских островов, испанской короне. На испанских картах XVII–XVIII вв. все эти территории были обозначены как испанские. Дополнительным обоснованием для этого стало исследование Орегона испанцем Хуаном Эрнандесом в 1774 г. В 1775 г. другая испанская экспедиция под руководством капитанов Бруно де Эсета и Хуана Франсиско де ла Бодега-и-Квадра обнаружила устье реки Колумбия. На Орегон вскоре обратили внимание и в Англии. В 1778 г. во время своего третьего плавания на северо-западе Америки побывал англичанин Дж. Кук, который, как и многие экспедиции после него, не заметил из-за тумана устье Колумбии. Он вошел в залив Нутка (у 49° с.ш.), обнаруженный испанцем Х. Пересом в 1774 г., о чем Кук не знал. Оба они считали, что этот залив находится на материковой части побережья, их ошибку в 1792 г. выявила британская военно-морская экспедиция под командованием капитана Дж. Ванкувера, исследовавшая тихоокеанское побережье Северной Америки между 30° и 60° с.ш. в 1791–1794 гг. Французское правительство организовало военно-морскую экспедицию под начальством графа де Лаперуза с целью исследования и по возможности получения новых земель в акватории Тихого океана взамен утерянных Францией владений в Северной Америке и Индии в 1785–1788 гг. Экспедиция исследовала, в частности, западное побережье Северной Америки от 60° до 36°30′ с.ш. Сведения, полученные в результате экспедиций Ванкувера и Лаперуза, вскоре стали известны в России и давали ей возможность претендовать на территории в Калифорнии: «В путешествиях знаменитых мореплавателей Лаперуза и Ванкувера: они единогласно утверждают, что в бытность их в Калифорнии – первого в 1786, а последнего в 1794 г. – последнее на тех берегах селение к северу находилось в Южной части залива Сан-Франциско под 37° 48′ северной широты, южнее от Росса более нежели на 30 миль, и что о северной части того залива они сведений никаких не имели. Сверх того, природные жители, обитающие в окрестностях Росса и уступившие землю свою для основания онаго, составляют народ, ни от кого не зависящий, и считают себя непримиримыми врагами самого испанского имени». Как видим, в Российско-американской компании (РАК) предполагали, что к северу от Сан-Франциско могут существовать территории, которые находятся вне пределов досягаемости Испанской империи. Более того, здесь впервые так отчетливо звучит мотив прав местных жителей, с которыми нужно договариваться о владении теми или иными территориями.

С 1787 г. этот регион начал привлекать внимание торговцев и судовладельцев из Новой Англии. Их называли «бостонцами» или «бостонскими корабельщиками». Они были заинтересованы в получении пушнины, которую с огромной прибылью продавали на восточном побережье Америки, а также отправляли в Англию. В основном американские суда отправлялись мимо Орегона в сторону Аляски. Важность такой торговли отмечали и русские купцы: «С Гудзонова залива мы обычно получаем через Лондон бобровые меха, волчьи шкуры, шкурки лисы и соболя». Англичане, американцы и русские были заинтересованы в вывозе мехов в Китай и закупке там товаров для США и Европы, а также в торговле с РАК. Эта деятельность была выгодна для русских, имевших колонии на Аляске и Алеутских островах, управлявшихся упомянутой монопольной акционерной компанией. Но она вызывала большую тревогу из-за нелегальной продажи туземцам огнестрельного оружия, которое те обращали против русских промышленников во время периодически возникавших стычек. Американцы при этом считали, что открытие Орегона принадлежит именно им. Их убеждение основывалось на том, что в апреле 1792 г. капитан Р. Грей на судне «Колумбия» открыл устье реки, названной им в честь своего корабля. В мае Грею первому удалось пройти несколько десятков миль вверх по реке Колумбия, но судно село на мель и освободить его стоило больших трудов. Между тем в октябре того же 1792 г. состоялось исследование Колумбии по приказу английского капитана Дж. Ванкувера. В устье этой реки вошли две лодки с членами экипажа корабля «Чатем», которым командовал лейтенант У.Р. Броутон. Следует отметить, что Ванкувер был знаком с Греем, а в Нутке испанский команданте Хуан Франсиско де Бодега-и-Квадра сообщил англичанину, что Грей смог успешно преодолеть очень опасный речной перекат и войти в устье огромной реки; грубый чертеж Грея помог англичанам тоже войти в устье Колумбии.

Переплетение интересов сказалось на международных отношениях. Еще в 1789–1790 гг. между Испанией и Англией разразился так называемый Нутка-зундский кризис, касавшийся острова Ванкувер, расположенного у тихоокеанского побережья на северо-западе Америки. С востока вглубь Североамериканского континента началась территориальная экспансия молодых Соединенных Штатов Америки. В 1803 г. они купили у Франции огромную (2,1 млн км) Луизиану, которую в 1800 г. Испания уступила французам при условии не передавать ее третьей стороне. Следует отметить, что восточная Луизиана вошла в состав США в 1783 г., «покупка» 1803 г. касалась ее западной части. О претензиях Соединенных Штатов на западные территории Америки сообщил посланник США в России Дж.К. Адамс в беседе с Александром I, который занял по этому вопросу благоприятную для американцев позицию. Это очень важное для всей последующей истории Соединенных Штатов территориальное приобретение было сделано при президенте Т. Джефферсоне, которого американской историк Ф.Д. Коглиано, изучавший его внешнеполитическую деятельность, назвал «императором свободы». В противовес Российской империи Александра I и Французской империи Наполеона Бонапарта США виделись Джефферсону «империей свободы», основанной «на доступе к плодородной земле и внешней торговле». Как президент он старался расширить «американскую республику». Джефферсон организовал знаменитую экспедицию капитана М. Льюиса и лейтенанта У. Кларка (1804–1806) для изучения вновь приобретенных земель в районе рек Миссури и Колумбия, определения границ Луизианы и оценки возможности внешней торговли. В 1805 г. группе ее участников удалось выйти к р. Колумбия. Однако в 1809 г. неудачной оказалась попытка лейтенанта флота США Д. Портера убедить Джефферсона снарядить хотя бы небольшую военно-морскую экспедицию для поиска Северо-Западного прохода и изучения тихоокеанского побережья между Калифорнией и Нуткой как перспективного района для присоединения к США и организации там в будущем поселений. Как представляется, отказ был связан с тем, что в тот период у федеральных властей было еще недостаточно сил для продвижения на север Тихого океана, а не потому, что президент страны являлся принципиальным противником экспансии в этот регион. В начале XIX в. англичане, потеряв 13 североамериканских колоний на восточном побережье, пытались активизироваться на западном. При этом наибольшее влияние в регионе завоевывают британские Компания Гудзонова залива (КГЗ) и Северо-Западная компания (СЗК), получавшие огромные прибыли от торговли пушниной. В отличие от РАК они имели гораздо больше полномочий, полученных от британского правительства. Они стремились оградить свои владения от проникновения иностранцев, а также расширить их на север, где сталкивались с русскими, и на юг, где их соперниками были испанцы и граждане США.

В начале XIX в. Россия – один из важнейших политических игроков на Тихоокеанском севере – активизировала свои усилия по включению территорий южнее Аляски в свою хозяйственную деятельность, прежде всего для улучшения снабжения продовольствием селений РАК, расширения ареала добычи каланов. Многое сделал для развития этих связей действительный статский советник и камергер Н.П. Резанов. Во время своего путешествия на корабле «Юнона» в Калифорнию весной 1806 г. он задумал найти приемлемое место для русского поселения, чтобы там утвердиться в будущем. Однако идея русского поселения в устье Колумбии противоречила инструкциям, которые Резанов получил от Александра I. Согласно параграфу восьмому этих инструкций (10 июля 1803 г.), Резанов должен был донести до «правителя Америки предписание» о том, что русские не будут колонизировать земли южнее 55º с.ш., т.е. за те земли, до которых дошел капитан А.И. Чириков (1703–1748) во время его плавания в 1741 г., «чтоб далее сего места отнюдь не простирался из россиян никто в пределы, другими морскими державами занимаемые». Так как во время плавания «Юноны» из Ново-Архангельска не было замечено присутствия «других морских держав», то Резанов решил, что устье Колумбии никому не принадлежало. Он не знал, что американская экспедиция под руководством капитанов М. Льюиса и У. Кларка пересекла Североамериканский континент, зимовала в 1805–1806 гг. в форте Клатсоп недалеко от современной Астории (штат Орегон) и по праву первого открытия, принятому в то время, провозгласила все открытые ими земли территорией Соединенных Штатов. К тому времени, когда «Юнона» начинала свое плавание на юг, американские путешественники готовились в обратный путь. Сильное волнение на море помешало «Юноне» войти в устье Колумбии. Течение было настолько сильным, что за ночь судно отнесло на север к Gray’s Harbor (в настоящее время – побережье штата Вашингтон). Там Резанов отправил натуралиста Г.И. Лангсдорфа, а также русского матроса и двух опытных промышленников-алеутов на байдарке обследовать залив. Партии было наказано вернуться на «Юнону» к шести часам вечера. Когда они проходили через залив, то «видели дым, поднимающийся из разных мест. Это говорило о том, что местность была заселена». Лангсдорф сошел на берег, но никого не встретил, и партия со значительной сложностью из-за погодных условий вернулась на борт «Юноны». В дальнейшем морской офицер, находившийся вместе с Резановым, Г.И. Давыдов писал: «Америка нужна нам только по мягкой рухляди, коей она доставляла и может еще доставить много для Кяхтинского торга, который был гораздо важнее для России, до того времени, как американцы соединенных штатов не стали привозить ежегодно множество выдр морских и других зверей в Кантон. Известно, что ныне Соединенные Штаты нашли ближайшую коммуникацию с рекою Колумбией, на устье которой хотят завести факторию, после чего Американская наша компания неминуемо должна обанкротиться». Из этого документа, выявленного нами в военно-морском архиве понятно, какое значение имел для всех Орегон. Несмотря на удаленность от русских колоний на Аляске, река Колумбия имела стратегическое значение в борьбе за тихоокеанское побережье. Русские понимали его стратегическое значение в борьбе за север Тихого океана.

Нами установлено, что в начале XIX в. у главного правителя русских колоний в Америке были планы укрепиться в районе Колумбии, откуда рассчитывали снабжать русские колонии продовольствием: «Положивши, что русские не будут более умирать с голоду в Америке, то нужно сделать заведение на устье реки Колумбии и… американские суда; тогда компания может собирать великое количество мягкой рухляди и отправлять оную в Кяхту и Кантон. Торговля с Петербургом… не может быть надежна при малейшем разрыве с Англией или Францией, то нужно, кажется, установить ее чрез Сибирь». По мысли Давыдова, которую он выразил уже в своем дневнике, основными соперниками русских в Орегоне могут быть граждане США: «Баранов слышал, однако же, что торговое общество Соединенных Штатов хочет завести факторию на реке Колумбии, и что послали отыскивать во внутренность Америки, нет ли сообщения между сею рекою и Миссисипи – эти соседи хуже колош, и тогда Американской компании почти не из чего будет иметь свои заведения на сем берегу». Конечно, опасения, что РАК может обанкротиться из-за усиления присутствия граждан США в Орегоне, были преувеличены, но важность торговли с Китаем понималась Давыдовым правильно, что и показали дальнейшие события. Если Резанов об изучении устья Колумбии экспедицией Льюиса и Кларка мог и не знать, то ему было хорошо известно о стремлении Испании защищать свои колонии от проникновения иностранцев, прежде всего от граждан США. Поэтому, достигнув Калифорнии, как отмечал Н.Н. Болховитинов, «камергер и гордые испанцы довольно быстро нашли общий язык. Резанов сочувственно выслушивал их жалобы на “наглость бостонцев”, суда которых “беспрестанно смуглируют по берегам”, “потаенную торговлю производят” и “всеми наглостями ищут средств… водвориться в испанских владениях”». В 1808 г. главный правитель русских колоний на Аляске А.А. Баранов при отправлении экспедиций в Калифорнию предписывал производить разведку наличия американских и испанских судов в Орегоне, а в случае взаимодействия с ними «ни в какие трактования о присвоении прав на тамошние местные занятия не входить, а отзываться единственно тем, что для производства промышленности морских зверей по всем берегам и островам от здешнего порта Новоархангельска к югу до Калифорнии». В первой четверти XIX в. русские суда по выходе из Ново-Архангельска проплывали вдоль побережья Орегона, стараясь без остановок следовать в Калифорнию. Между тем показательно, что даже в самых сокровенных проектах, представленных царскому правительству весной 1819 г., Главное правление РАК «предлагало установить южную границу русских владений на северо-западном побережье Америки по 45-й параллели (вместо 55-й), что обеспечивало компании контроль лишь над устьем реки Колумбия и северной частью нынешнего штата Орегон (о крепости Росс и Калифорнии ничего не говорилось)». Проходить столь сложным обратным маршрутом помогали попутные ветра, дующие, как правило, с севера на юг. При этом следуя вдоль Орегона русские описывали берега и старались составить точные карты: «Недалеко то время, когда можно будет иметь полное понятие о всех берегах северо-западной Америки и об островах к ему прилежащих». По крайней мере, командир шлюпа «Нева» Л.А. Гагемейстер утверждал, что, пройдя 45 градус северной широты, «намеривался я направить путь по сей параллели, как оною еще никто не хаживал». В России также стремились заручиться соответствующими бумагами в случае, если придется приставать в тех местах, которые англичане считали своей территорией или колониями: «Обращение к нашему министру в Англии оказать возможное пособие, буде бы Капитан онаго, имея в назначении остановиться у английских берегов, нашел в случае о чем-нибудь просить».

Важную роль в обосновании территориальных претензий США на северо-запад Америки сыграл один из богатейших американских предпринимателей немецкий иммигрант Дж.Дж. Астор. В годы наполеоновских войн из-за политики Англии и Франции у американцев возникли трудности в торговле с Европой. Астор решил переместить свои коммерческие операции на северо-запад Америки. В 1808 г. он основал Американскую пушную компанию (АПК), в 1810 г. Тихоокеанскую пушную компанию (ТПК). Кроме того, в 1810 г. он снарядил корабль «Тонкин», а также сухопутную экспедицию в составе 90 человек на р. Колумбия, где с согласия местных индейцев в 1811 г. основал в устье реки поселение. При этом Астор надеялся установить связи с Китаем, отправляя туда различные товары. Сначала он был доволен ходом дел, но вскоре столкнулся с враждебностью со стороны монреальской СЗК. Он утверждал, эта компания неоднократно просила правительство Великобритании что-либо предпринять против соперников. Накануне и во время Англо-американской войны 1812–1815 гг. уже после завершения своего президентства Джефферсон писал Астору, что считает основание фактории на реке Колумбия «великим общественным приобретением», положившим начало в будущем распространению «его потомков» по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки, «заселив его свободными и независимыми американцами, не связанными с нами ничем, кроме кровных уз и интересов, и пользующимися, как и мы, правами самоуправления». Таким образом, он понимал экспансию, в том числе на северо-запад Америки, как освоение территорий прежде всего белыми гражданами США, разделявшими республиканские и демократические ценности и способными создать собственное государство наподобие штатов в составе Союза. В начале ноября 1813 г. Джефферсон демонстрировал имперские амбиции, полагая, что Астория станет зародышем «великой, свободной и независимой империи на той стороне нашего континента, и что свобода и самоуправление, распространяющиеся как с той, так и с этой стороны, обеспечат их утверждение [на всем континенте]. … Было бы действительно печально, если бы англичане смогли разрушить поселение». По совпадению, малоприятному для американцев, тогда это и произошло. В устье Колумбии прибыл британский шлюп «Рэкун», и 28 ноября 1813 г. Астория перешла в руки британцев. Над селением был поднят британский флаг, и оно стало именоваться Форт Джордж. В 1815 г. Астор сообщил госсекретарю США Дж. Монро о судьбе поселенцев, часть которых перешла на службу СЗК, обвинил в предательстве своего главного агента в Астории канадца Макдугала и заявил, что «наши люди должны были покинуть место и продать собственность за 42 тысячи долларов», хотя фактическая стоимость составляла 200 тыс. долл. Несмотря на неудачу Дж.Дж. Астора в создании своей империи на тихоокеанском побережье, американский историк П. Старк заявлял, что Астория дала «первый толчок продвижению американских поселенцев через Североамериканский континент, пролагая путь, обеспечивая американское присутствие на побережье Тихого океана и привнося в сознание идею заcеления». Согласно его выводу, Астор и Джефферсон понимали всю важность освоения Тихоокеанского региона и во многом опередили время на 200 лет. Отчасти такая оценка перекликается с мнением Ф.Д. Коглиано, утверждавшего, что, хотя экспансионистские планы Джефферсона в период его президентства не воплотились в жизнь в полном объеме, к середине XIX в. США расширили свою территорию на Юго-Западе, побережье Тихого океана и Северо-Западе, используя элементы государственного строительства – войну, миграцию, переговоры и покупку, которые использовал в своей внешнеполитической деятельности Джефферсон. Историк с пафосом заявляет: «Можно сказать, что джефферсоновский образ обширной американской империи пережил его автора. Он продолжает формировать мир, в котором мы сегодня живем».

Англо-американская война 1812–1815 гг., которую иногда называют второй Войной за независимость, завершилась подписанием 24 декабря 1814 г. мирного договора в Генте. Хотя по его условиям в целом сохранялся статус-кво, вопросы пограничного размежевания, регулирования торгово-экономических отношений и обороны и другие проблемы требовали решения в будущем. США стремились упрочить свое положение, добиваясь равноправных отношений с бывшей метрополией, также заинтересованной в расширении внешних рынков. Американский историк К.Дж. Брауэр утверждал, что к 1815 г. «американские интересы относительно имперской экспансии Британии были глобальными и имели намного большее значение для американской внутренней и внешней политики, чем это понимали исследователи». Быстро восстанавливались двусторонние торговые связи. В обмен на американский хлопок и другие сельскохозяйственные продукты главными статьями ввоза из Великобритании были разнообразные промтовары, что подрывало еще неокрепшие промышленные производства в США. Кроме прямой двусторонней торговли, Соединенные Штаты пытались возобновить и развивать торгово-экономические отношения с британскими колониями Северной Америки и Вест-Индии. Но обе страны, несмотря на неравные на тот момент силы, заботились о собственном экономическом развитии, сдерживая различными способами иностранную конкуренцию. Так, в 1815 г. в Англии были приняты «хлебные законы», ограничивавшие ввоз в страну иностранных, в том числе американских, зерна и муки. В 1816 г. законодатели США одобрили протекционистский тариф. Ценой больших усилий 3 июля 1815 г. удалось подписать англо-американскую торговую конвенцию, в которой оговаривались отношения сторон лишь во владениях Великобритании на Европейском континенте и ее колониях в Ост-Индии и ряд других вопросов. Если британская сторона имела основания быть довольной исходом переговоров, то американский посланник в Лондоне, сторонник мирных отношений с бывшей метрополией Дж.К. Адамс не скрывал разочарования, так как не удалось добиться ликвидации дискриминации со стороны Великобритании в торговле США с британскими колониями в Америке. Именно этого в первую очередь ожидали от Адамса торгово-финансовые круги северо-восточных штатов. Для защиты интересов американских купцов, судовладельцев, китобоев и рыболовов, а также для надежной обороны нужен был военно-морской флот, который в первой половине XIX в. являлся важным инструментом внешней политики и дипломатии США. Хотя морские силы Соединенных Штатов были намного слабее британского королевского флота, американские корабли находились в разных районах, в том числе и в Тихом океане. Это было связано не только со стремлением демонстрировать флаг. В определенных обстоятельствах они использовались как инструмент «жесткой» или «мягкой» силы во внешней политике США.

Столкновения интересов Англии, европейских держав и Соединенных Штатов были неизбежными. Но при необходимости страны могли действовать осмотрительно и достигать дипломатическим путем соглашений по смягчению военно-морской угрозы. Следует напомнить здесь англо-американское соглашение Раша – Бэгота (1817). Оно отчасти регулировало военно-морское присутствие в районе Великих озер, но не ликвидировало там вооруженные суда. Соперники продолжали держать разоруженные корабли и базы в «нафталине». Вопрос о возможной войне с Великобританией еще не сходил с повестки дня обсуждений в Конгрессе США. Оставались неразрешенными и приобретали особое значение вопросы границы с британскими владениями в Северной Америке. Но если на северо-востоке спор предполагалось разрешать между США и Великобританией, то на северо-западе Соединенные Штаты должны были иметь дело еще с Россией и Испанией. После 1815 г. США и Великобритания пытались разрешить территориальные споры разными способами – двусторонними дипломатическими переговорами, привлечением иностранных государств в качестве арбитров, двусторонними комиссиями уполномоченных и т.д. В 1816 г. госсекретарь США Дж. Монро высказывался за заключение американо-российского договора, по которому граница Соединенных Штатов с российскими владениями на северо-западе Америки проходила бы по 49-й параллели до Тихого океана. Кроме того, американцы требовали от Великобритании вернуть им Асторию, т.е. согласиться с довоенным статус-кво. В 1817 г. американское правительство отправило на реку Колумбия шлюп флота США Ontario, на борту которого находился правительственный спецагент Дж.Б. Превост. Следуя инструкции нового госсекретаря Дж.К. Адамса, он должен был символически или другим мирным путем объявить эту территорию находящейся под эгидой США. 5 августа 1818 г. газета The American Beacon («Американский маяк») из Норфолка, расположенного на Атлантическом побережье штата Виргиния, опубликовала заметку c подписью Ib. В ней убедительно объяснялась позиция США: «Цель нашего правительства при отправке корабля федеральных сил “Онтарио” для обладания устьем реки Колумбия, впадающей в Тихий океан, возможно, состояла в том, чтобы в будущем предотвратить посягательства на нашу территорию и суверенитет в этой стороне света. В течение некоторого времени Великобритания имела здесь важную торговую базу; и Россия за короткий период распространила свои поселения от Камчатки до северо-западного побережья Америки, находившиеся в пяти сотнях миль южнее устья реки Колумбия и только в тридцати милях от испанских селений в Калифорнии. Участок местности, на который претендуют Соединенные Штаты за Скалистыми горами, хотя отдаленный и в настоящее время малоценный, через какое-то время, благодаря предприимчивости и быстрому росту численности наших граждан, станет для нас очень важным. Законность нашего права владения оспаривалась, и правительство, как мы думаем, показало взвешенный расчет, приняв меры так рано, чтобы предотвратить будущее столкновение с такими грозными нациями, как Россия и Великобритания». Далее сообщалось, что якобы через несколько недель из Бостона вслед за «Онтарио» с приказом выполнять такую же задачу отправится американский фрегат «Македонянин». В действительности в январе 1819 – марте 1821 г. этот корабль крейсировал около западного побережья Южной Америки, защищая торговые суда в годы борьбы латиноамериканцев за независимость от Испании. Обстоятельства сложились так, что агент прибыл в устье Колумбии в 1818 г. на британском фрегате «Блоссом» («Онтарио» бросил там якорь 19 августа 1818 г.). Исполняя повеление принца-регента, представлявший Великобританию служащий СЗК Дж. Хит передал 6 октября Форт Джордж (Асторию) США. Позднее, во время очередного тура англо-американских переговоров в 1826 г., ссылаясь на формальную продажу этой фактории англичанам, британский министр иностранных дел Дж. Каннинг охарактеризовал возврат Астории как грубую ошибку Великобритании. Однако он признал, что «одно дело отказываться от никому не нужного поселения и другое покинуть половину континента». Возврат, по мнению Каннинга, был первым проявлением слабости Великобритании, и если не сопротивляться проникновению американцев в регион, то они победят.

Спорные пограничные вопросы были в поле зрения дипломатов в период подготовки широкой англо-американской конвенции 1818 г., сыгравшей важную роль в развитии двусторонних отношений. В инструкции посланнику США в Лондоне Р. Рашу Дж.К. Адамс указывал, что если Соединенные Штаты не возражают против наличия у Великобритании уже имевшихся владений в Европе, Азии, Африке и Америке, то со стороны Англии немудрой и недружественной выглядит политика зависти и тревоги в отношении естественного расширения американского владычества в Северной Америке40. США предлагали определить линию границы от северо-западного «угла» оз. Лесное по 49º с.ш. до Скалистых гор. Американские участники переговоров уполномочивались признать эту линию границы, что не позволило бы англичанам находиться в верховьях р. Миссисипи. Категорически запрещалось соглашаться на какие-либо условия, дававшие британским торговцам возможность участвовать в товарообмене с индейскими племенами на территории США. Переговоры проходили в августе–октябре 1818 г. в Лондоне. Американские представители Р. Раш и А. Галлатин предложили рассмотреть 13 вопросов. По свидетельству Раша, британская сторона пыталась увязать проблему границы между оз. Лесное и Скалистыми горами с допуском англичан на р. Миссисипи. В свою очередь американцы требовали свободы навигации по всей р. Св. Лаврентия. Р. Раш подчеркивал значение географических открытий не столько со стороны побережья Тихого океана, сколько внутренних районов, проведенных М. Льюисом и У. Кларком в 1803–1806 гг., и их вклад в изучение реки Колумбия. При этом утверждалось, что еще в 1791 г. американец Дж. Кендрик будто бы купил у индейцев большой участок в районе залива Нутка. Британская сторона привлекала внимание к результатам своих многочисленных морских и сухопутных экспедиций, в том числе Дж. Кука, Дж. Ванкувера, С. Фрейзера, Д. Томпсона и др. Заявлялось, что будто бы еще в 1776 г. британцы покупали у индейцев земельные участки южнее Колумбии. Хотя англичане не сделали формального предложения по демаркации, но предполагали, что такой линией станет эта река. Стремясь достичь хоть какого-то компромисса, А. Галлатин предлагал провести границу к западу от Скалистых гор по 49º с.ш. до пересечения с р. Колумбия, а далее по реке до Тихого океана. Канадский историк Д. Фрэнсис заметил, что в таком случае Великобритании могли бы отойти огромные территории в районе Пьюджет-Саунд, а американское предложение было вызвано непониманием, а скорее незнанием географии региона из-за ошибочности убеждения, будто на севере протекала мифическая река Каледония, впадающая в Пьюджет-Саунд между реками Фрейзер и Колумбия, и уверенностью в том, что сохранение этой реки в пределах британских владений компенсировало бы англичанам потерю контроля над р. Колумбия. 20 октября 1818 г. была подписана конвенция. В статье 2 определялась граница от оз. Лесное до Скалистых гор по 49º с.ш. Большое значение имела статья 3, объявлявшая свободной и открытой для освоения гражданами США и британскими подданными огромную территорию между Скалистыми горами и побережьем Тихого океана (Орегон) в течение 10 лет, независимо от претензий какой-либо другой страны. Северные и южные границы этого региона не определялись. Площадь этой громадной территории составляла 500 тыс. кв. миль, что превышало территорию Великобритании, Франции, Ирландии, Германии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Далеко не все в США были удовлетворены конвенцией. Так, адвокат из Сент-Луиса, издатель газеты St. Louis Enquirer (1818–1820) Т. Бентон утверждал, что река «Колумбия – наша; река Фрейзер – английское владение, куда не ступала нога американца, куда он едва ли когда-либо пойдет». Став вскоре сенатором, он начал призывать правительство как можно скорее начать с Англией переговоры по вопросу о четком пограничном размежевании в Орегоне. Вопрос о Северо-Западе, по существу, остался открытым и постепенно приобретал все большую остроту в англо-американских отношениях.

Громадные отдаленные территории постепенно стали привлекать в США все большее внимание не только небольшого числа купцов и других лиц и компаний, участвовавших в торговле пушниной, но и людей, заинтересованных в сельскохозяйственном освоении земель, расширении торгово-экономических и промысловых связей с островами и странами, расположенными в тихоокеанском бассейне, включая Китай. Постепенно возрастало геостратегическое значение Северо-Запада Америки. Южные пределы США были установлены в 1819 г. в договоре с Испанией (договор Адамса Ониса), по которому американцы получили Восточную и Западную Флориду. Определялась западная граница территории, приобретенной в результате «покупки Луизианы», начинавшейся от устья р. Сабин, и далее проходившей по рекам Сабин, Ред-Ривер, Арканзас до 42о с.ш. (современная северная граница Калифорнии) и затем – от Скалистых гор до Тихого океана. Кроме того, «Испания формально передала США свои неясные претензии на территорию Орегона». Переизбранный на пост президента страны в 1820 г. Дж. Монро в инаугурационной речи 5 марта 1821 г. упомянул англо-американскую конвенцию от 20 октября 1818 г. в связи с урегулированием ряда торгово-экономических проблем. Но президент не исключал вероятность военного столкновения с Великобританией, уделил в целом большое внимание вопросам обороны, но подчеркнул стремление США строить международные отношения «в духе мира и доброй воли при неукоснительном соблюдении справедливости».

Важным событием в истории США стал так называемый Миссурийский компромисс (1820 г.), по которому рабовладельческий Юг и свободные штаты Северо-Востока и Среднего Запада согласились на раздел территории страны к западу от р. Миссисипи по 36º36' с.ш. как границы распространения рабства чернокожих. Оно допускалось только южнее этой разграничительной линии. Тогда в состав Союза вошли два штата – рабовладельческий Миссури и свободный Мэн. Это оказало огромное влияние на направления экспансионистской политики США. В 1820-е годы в стране все настойчивее раздавались призывы раздвинуть границу на северо-западе Америки до Тихого океана. 19 декабря 1820 г. конгрессмен Дж. Флойд создал в Конгрессе США специальный Комитет для изучения положения на тихоокеанском побережье и оценки целесообразности оккупации указанного района. По окончании его работы 25 января 1821 г. в Конгресс был передан доклад, в котором признавались обоснованными претензии США на захват бассейна Колумбии. Это вызвало озабоченность и тревогу Англии и России. 26 и 27 января 1821 г. английский посланник в Вашингтоне Ч. Стрэтфорд Каннинг беcедовал с госсекретарем США Дж.К. Адамсом, указав, что действия в Конгрессе являются нарушением англо-американской конвенции 1818 г. Но тот одобрил экспансионистские устремления части конгрессменов. В свою очередь А. Галлатин считал, что рано или поздно северо-запад Америки будет полностью независимым, так как торговля пушниной там будто бы не имеет для страны особого значения. 4 (16) сентября 1821 г. Россия обнародовала указ, регулировавший отношения своих владений в Америке с иностранцами. Южной границей Русской Америки определялся 51º с.ш. Исходя из якобы вялой реакции некоторых газет и журналов, в частности главного редактора претендовавшего на объективность позиции первого в США общенационального еженедельника Niles’ Weekly Register (декабрь 1821 г.), М.О. Трояновская отмечала: «Северо-западное побережье континента представлялась американской публике почти абстрактной частью света, в которой коммерческие интересы страны не были задействованы». Но, как представляется, такое утверждение требует уточнения. Следует иметь в виду, что указанный еженедельник издавался в рабовладельческом штате Мэриленд в городе Балтимор, жители которого действительно не имели устойчивых торговых связей с Северо-Западом Америки не в пример «бостонцам» или Дж.Дж. Астору. При этом власти США были недовольны укреплением позиций России в регионе и на Северо-Западе и предлагали ограничить владения РАК 55° с.ш. Недовольство продемонстрировал также ведущий бостонский журнал The North American Review. Осенью 1822 г. в статье «Изучение русских притязаний в отношении северо-западного побережья Америки» анализировались доводы российского посланника в США П.И. Полетики в защиту указа 1821 г. Журнал подверг сомнению право России обладать всей территорией в указанном регионе до 51º с.ш., тогда как самая южная часть полуострова Аляска расположена севернее – на 55º с.ш. и 162º з.д. Делался вывод, что, несмотря на дружественное расположение к России, следует проявлять осторожность в отношениях с ней. В апреле 1823 г. высоко оценивая американскую экспедицию 1819–1820 гг. под командованием майора С.Г. Лонга к Скалистым горам, журнал призывал власти США как можно быстрее, не жалея денег включиться в «экспедиционную гонку» наравне с крупнейшими европейскими державами. Подразумевая США, высказывалась уверенность в необходимости изучения могучих рек «единственной страны», которая самим Провидением призвана «забрать у империй их владения» и править ими. В связи с отставанием американцев журнал серьезно беспокоился по поводу исследований на Тихом океане, предпринимаемых русскими, поскольку они могли помешать закреплению Соединенных Штатов на северо-западе Америки. Звучало даже пугающее американские власти и общественность предупреждение: «Россия с ее крузенштернами, коцебу и лисянскими буквально выталкивает нас из устья реки Колумбия». Чтобы этого не случилось и для укрепления собственной национальной идентичности (точнее, национального суверенитета), США должны богатеть и стремиться вести дела на равных с крупнейшими европейскими державами. Иначе надо будет «трусливо подчиняться англичанам, льстить русским, извиняться перед испанцами и пожимать руки пиратам».

Продолжались поиски так называемого Северо-Западного прохода между Атлантическим и Тихим океанами, чтобы существенно сократить возможный торговый путь в Китай. Это было важно не только с научной и торговой, но и с политической точки зрения. Интерес к таким поискам в полярных широтах проявляли и русские, для которых «они были одной из главных проблем… в первой половине XIX в.». В 1823 г. обращался в Морское министерство с предложением организовать исследовательскую экспедицию для более детального изучения владений России на северо-западе Америки лейтенант российского флота Лесков. В частности, он писал: «Неужели Северно-Западный проход, для открытия которого столько времени стремятся англичане с напряжением всевозможных усилий, не щадя ни денег, ниже самой жизни человеческой; навсегда сокрыт будет во мраке неведения?». Британская КГЗ в начале 1820-х годах начала активно осваивать Орегон, обустраивая там свои фактории. Так, в 1825 г. она имела в тех краях 13 постов, где проживало 200 ее служащих, а в 1836 г. поселений насчитывалось уже 22 и около 450 служащих. Руководство компании стремилось не только заниматься меховой торговлей и препятствовать в этом американским трапперам, но и, развивая сельское хозяйство, прочно закрепить за Британской империей земли к северу р. Колумбия. Основным районом деятельности американских охотников в 1820-е годы оставались Скалистые горы, бассейн Миссури, а центром являлся Сент-Луис.

Одной из идеологических опор при проведении внешней политики США уже на притяжении 200 лет стала «доктрина Монро», изложенная в декабре 1823 г. в послании Конгрессу США, президента страны Дж. Монро, хотя ее автором был Дж.К. Адамс. Северная и Южная Америки определялись как избранные территории для воплощения принципов свободы и демократии, а защитник их – республиканские США. Соединенные Штаты опасались возможного вмешательства Испании и действовавшего на стороне последней Священного союза, учрежденного крупнейшими европейскими монархиями. При этом Великобритания поддержала борьбу народов Латинской Америки за независимость, намереваясь усилить собственные экономические позиции в государствах, освободившихся от испанского колониального господства. В таких условиях еще в июле 1823 г. правительство США выдвинуло принцип «неколонизации», закрепленный в «доктрине Монро». Ее суть заключалась в провозглашении прекращения «колониального расширения и невмешательство Европы в дела Америки, как и невмешательство США в дела Европы». Кроме того, Соединенные Штаты хотели продемонстрировать Европе в целом, что появилась новая серьезная сила «на мировой арене со своими собственными имперскими амбициями и что будущее Нового Света будет теперь находиться под американской защитой, под ее влиянием». Однако новый министр иностранных дел Великобритании Дж. Каннинг, сменивший на этом посту покончившего с собой Р. Каслри, заявил американскому посланнику в Лондоне Р. Рашу, что эта доктрина не ограничит британскую колонизацию Орегона. Претензии США способствовали тому, что на проходивших в Петербурге в 1823 г. переговорах России с Великобританией и Соединенными Штатами по проблеме Северо-Запада Америки возникли затруднения. Американскому посланнику в России Г. Миддлтону предписывалось, в частности, заявить, что американцы считают «бесспорными права Соединенных Штатов на территории на Тихом океане между 42 и 49 параллелями». Аргументировалось это испано-американским договором 1819 г., экспедицией Льюиса и Кларка, основанием Астории. Подчеркивалось также, что для США эта территория важнее, чем любое владение европейских держав в Северной Америке, как уже существующих, так и тех, которые могут расшириться от Атлантики до Тихого океана. Но еще до того, как это произойдет, американское поселение в устье Колумбии станет важным пунктом для осуществления торговли с русскими владениями на островах. США соглашались, что граница с территорией РАК пройдет по 55о с.ш.

Англичане решили действовать отдельно от американцев. В результате длительных двусторонних переговоров 5 (17) апреля 1824 г. Россия и США подписали конвенцию. Граница устанавливалась по 54º40´ с.ш. Эта же широта была зафиксирована как граница в российско-английской конвенции от 10 (28) февраля 1825 г. В 1826–1827 гг. США и Великобритания смогли лишь продлить действие конвенции 1818 г. В ходе проходивших в Лондоне переговоров проявились два подхода к проблеме размежевания в Орегоне. Американцы предложили 49º с.ш., а Англия – середину течения Колумбии. Важную роль в этих переговорах играл А. Галлатин. 6 августа 1827 г. была подписана новая англо-американская конвенция. В ней на неопределенный срок продлевалось действие конвенции 1818 г. Каждая сторона могла прервать соглашение, предварительно уведомив другую за 12 месяцев. Орегон продолжал оставаться совместной территорией. США ратифицировали конвенцию 21 февраля 1828 г., Великобритания – 29 марта того же года. Американская сторона понимала, что на Северо-Западе конкурировать с КГЗ достаточно сложно. Поэтому ставший в 1825 г. президентом США Дж.К. Адамс предпочел сохранить в Орегоне статус-кво. Тогда для него большее значение приобретал вопрос об урегулировании положения на северо-восточной границе США. При угрозе возникновения войны с Англией здесь было реальнее открытое столкновение, которое могло привести к дестабилизации в государстве.

Таким образом, Орегон в первой четверти XIX в. становится территорией, где столкнулись интересы Испании, России, Франции, Великобритании и США. При этом, если Россия занимала осторожную, выжидательную позицию, Испания, считая Орегон своей колонией, предпринимала минимальные усилия для его сохранения в сфере своего влияния. Франция, после экспедиции Лаперуза также надеялась реализовать свои экспансионистские замыслы в акватории Тихого океана. Между тем наиболее острое соперничество стало разгораться между Англией и США, вызванное стремлением укрепиться на западном побережье Северной Америки. При решении вопросов колонизации Орегона права коренных народов в основном игнорировались. События рубежа 30–40-х годов XIX в. привели к острой фазе, которая завершилась в 1846 г. подписанием Орегонского договора, определившего континентальную границу между США и Британской Северной Америкой.

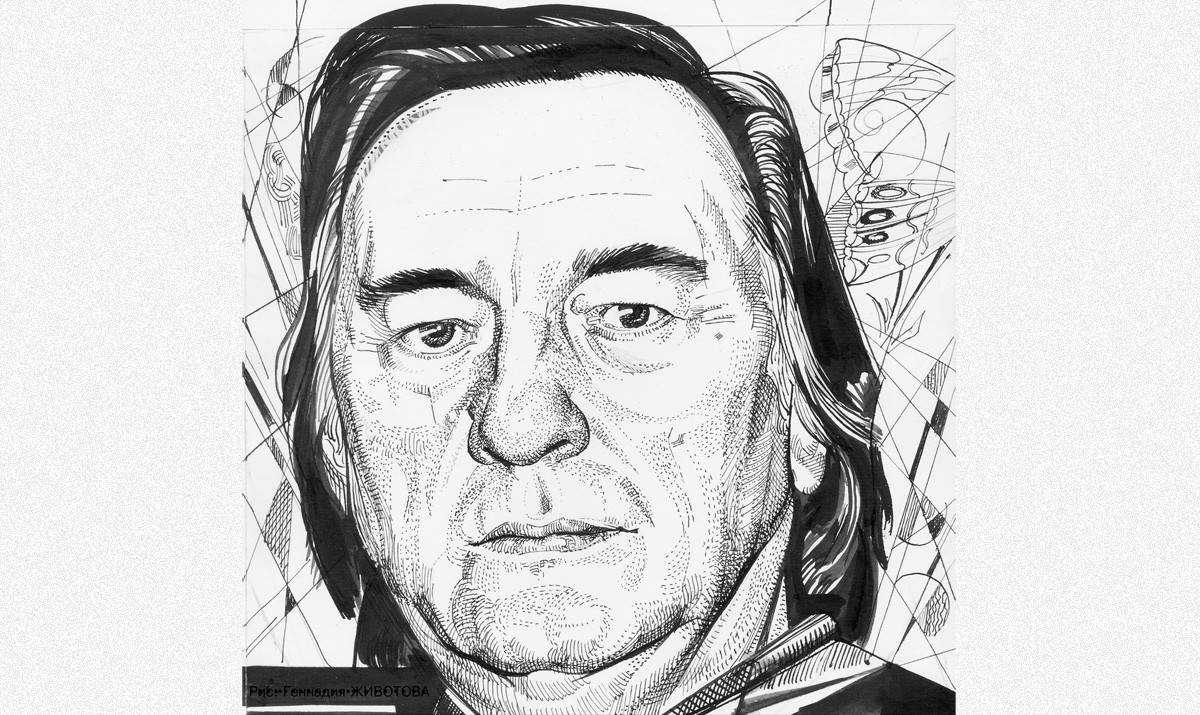

Петров Александр Юрьевич, Московский государственный лингвистический университет

Троицкая Лариса Михайловна, Институт всеобщей истории РАН

Источник: журнал «Новая и Новейшая история» № 3 2023