Владимир ВИННИКОВ. Вячеслав Вячеславович, со времени нашей прошлой «юбилейной» беседы с вами, прошло уже пять лет, наполненных множеством событий. Хотелось бы узнать, как вы оцениваете этот отрезок своего жизненного пути.

Вячеслав ОГРЫЗКО. Как выяснилось, с возрастом, с опытом начинаешь в иной мере соотносить личные моменты с общественными, несколько по-другому видишь их взаимодействие между собой. Кстати, я очень признателен за предоставленную тогда возможность на страницах газеты «Завтра» обратиться к своим родовым истокам, это было чрезвычайно важно для меня, и я намерен продолжать разработку данной темы. Ведь так получилось, что, дожив уже до седин, я ни разу не посетил малые родины своих предков: ни с отцовской, ни с материнской стороны. Это было неправильно, и эти провалы, должен сказать, за последние годы мне удалось немного закрыть: я всё-таки добрался и до села Протасьев Угол Чучковского района Рязанской области, где родилась моя мама и где прошло её детство, и до деревни Краснолучка Лепельского района Витебской области Республики Беларусь — родных мест моего отца. Конечно, многое там за прошедшие годы безвозвратно утрачено или сильно изменилось, но кое-что восстановить, разузнать из своих корней ещё возможно, а напитаться самими видами, воздухом тех мест, общением с людьми — оказалось, извините за высокие слова, по-настоящему бесценным даром для меня. Иногда в течение жизни у меня возникал вопрос, не сменить ли фамилию, но всегда что-то останавливало — например, тот факт, что мама, в девичестве Калмыкова, в замужестве приняла фамилию отца, Огрызко, достаточно поздно, только после моего рождения, а ведь у меня есть ещё старшая сестра, то есть это было вовсе не спонтанное её решение, а, можно сказать — осознанное, принятое после долгих размышлений. А почему тогда я должен стесняться своей фамилии, менять её? К тому же, занимаясь историей своей фамилии, я нашёл множество более чем достойных людей, которые её носили. Известен исследователь Камчатки XVII века Иосиф Иванович Огрызко. Другой мой однофамилец, Владимир Огрызко, в начале Великой Отечественной войны служил в дивизии Дзержинского, его рота в августе 1942 года встречала на Центральном аэродроме Москвы премьер-министра Великобритании Черчилля, весной 1944 года он, преследуя банды, совершил героический спуск по отвесным скалам в Баксанском ущелье, а 24 июня 1945 года маршировал по Красной площади на Параде Победы. Ещё один Огрызко, Александр, брал Берлин, его представляли к званию Героя Советского Союза, но верхи дали ему лишь орден Ленина. Самый близкий пример – кадровый офицер легендарного «Вымпела», который по матери Огрызко, а сейчас носит фамилию Киселев. Как и большинство его сослуживцев, он очень тяжело переживал то, что после событий 1993 года фактически прошла ликвидация этого подразделения, последствия чего мы до сих пор расхлёбываем. А ведь оставайся у нас «Вымпел» в том виде, в котором он задумывался и существовал с 1981 года, может быть, многие современные события решались бы раньше и радикальнее. Кстати, не хочу давать каких-то оценок нынешнему израильско-иранскому конфликту, но методика действий израильской стороны во многом совпадает с методикой действий, в своё время предусмотренных для «Вымпела» его создателем Юрием Ивановичем Дроздовым и получивших одобрение Юрия Владимировича Андропова: выполнять боевые задачи в автономном режиме в любой точке мира, в том числе на вражеской территории. Когда началась СВО, этот человек обратился по бывшему месту службы, предложив использовать его знания и опыт. Ему ответили, что Родине он уже послужил и по возрасту не проходит. В Минобороны тоже сказали, что может отдыхать. А вот в добровольческой бригаде, известной под названием «Волки», ему отказывать не стали, он стал там заместителем начальника штаба по оперативной работе и уже два контрактных срока в этом качестве отслужил. С честью настоящего офицера, который знает, как нужно воевать и для чего воевать. Так вот, когда я предложил одному изданию фрагмент собранных мной материалов под названием «Поездка к маме», ответ меня обескуражил. Было сказано: «Это узкая семейная история». Понятно, если бы высказывались претензии к литературному качеству текста, но здесь сквозило явное непонимание того, что как раз через такие «узко семейные истории» и складывается история нашей великой страны.

Владимир ВИННИКОВ. Ну да, так множество родников и малых ручейков, сливаясь между собой, образуют огромные полноводные реки. И правильно ли я, Вячеслав Вячеславович, понимаю, что не бывает худа без добра и ваше отстранение от руководства газетой «Литературная Россия» дало вам возможность для реализации тех творческих и жизненных планов, которые до того отодвигались редакционными делами на второй план? За эти годы вы издали больше десятка новых книг, а портал «Литературная Россия», который вы продолжаете возглавлять, кажется, ничуть не потерял ни в охвате тем, не только литературных, ни в злободневности проблематики, ни в читательском интересе.

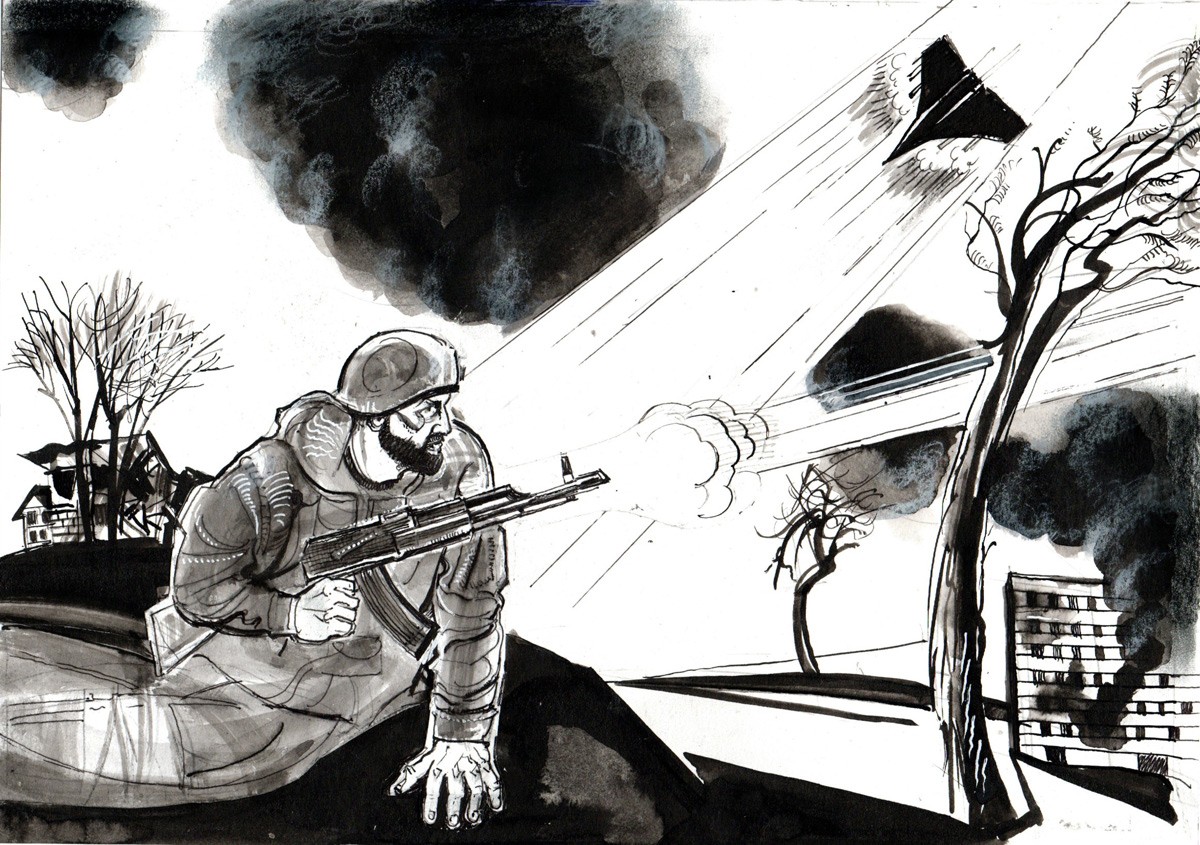

Вячеслав ОГРЫЗКО. Да, в личном творческом плане эти годы для меня очень продуктивно прошли, потому что материалов было накоплено много, появилась возможность их обработать, многим текстам придать более-менее законченный вид. А что касается «Литературной России», должен сказать, что ситуация здесь выглядит, мягко говоря, нестандартно. Те люди, которые с 2021 года официально возглавили некогда авторитетное общероссийское литературное издание, за прошедшее время продемонстрировали, на мой взгляд, полную профессиональную непригодность: и как издатели, и как литераторы, и как управленцы, и как политики. В итоге в бумажном варианте газета вообще не выходит, а материалы сайта litrussia.ru (не путать с сайтом litrossia.ru) стали чуть ли не театром одного актёра, авторской страницей одного блогера. Надеюсь, это ещё не конец истории «ЛитРоссии», но относиться к данной ситуации как к некоей норме нельзя. Опять же, давая такую оценку, пытаюсь рассматривать происходящее не только и не столько со своей личной точки зрения, но с учётом своего понимания общественных и государственных интересов. Особенно показательно, на мой взгляд, всё это проявилось после начала СВО в феврале 2022 года. Ведь очень быстро стало понятно, что это самый масштабный со времён Великой Отечественной войны: и по длительности, и по напряжённости, и по другим параметрам, — вооружённый конфликт в новейшей истории нашей страны. И надо честно признать, что в информационном плане очень многие и очень многое у нас к этому конфликту оказались не готовы. Не только в либеральных кругах «нетвойнистов», от которых ничего иного, кроме протеста в разных формах ожидать и не приходилось, но даже среди тех, кто до этого позиционировал себя в качестве патриотов России и государственников. Пришлось срочно разворачиваться чуть ли не на 180 градусов в сфере идеологии, в том числе государственной, бывших «партнёров» зачислять по разряду «недружественных стран», изменять весь комплекс общественных отношений. К сожалению, во многих сферах подобной мобилизации так и не произошло или же она была осуществлена формально, «для галочки». Для российских издательств, средств массовой информации, многих общественных организаций и ряда властных структур СВО — при вроде бы полной официальной поддержке — до сих пор остаётся чем-то инородным, «с другой планеты», некоей досадной помехой, препятствующей их прежней «нормальной» жизни. Если во время Великой Отечественной войны Советским Союзом сразу был сделан государственный заказ на писателей и писательское слово, то в России вплоть до самого последнего времени ничего подобного не наблюдалось. И тот факт, что во главе процессов трансформации российского писательского сообщества оказался руководитель официальной делегации на переговорах с представителями киевского режима, остроту ситуации лишь подчёркивает, но принципиально не меняет. В результате у нас за три с лишним года ведения боевых действий не появилось произведений такого уровня, как, скажем, «Жди меня» Константина Симонова, «Василий Тёркин» Александра Твардовского или хотя бы пьеса «Фронт» Александра Корнейчука. Уверен, мы должны знать — и не только в виде «голой» информации, которая не всегда вызывает интерес и доверие, — что реально происходит на передовой, какова атмосфера на линии боестолкновений и вокруг неё, с чем имеют дело наши бойцы, сталкиваясь с врагами, включая иностранных наёмников, какие подвиги совершают. Художественных свидетельств подобного рода всё ещё очень мало, и я уверен, что так быть не должно. Но раз это так, значит, тому есть некие причины.

Постоянно работая в отечественных архивах, занимаясь советской политической историей, могу сказать, что доступ ко многим документам, официально уже давно несекретным, мне приходится буквально выгрызать зубами, в то время как для иностранных исследователей, в том числе работающих на структуры недружественных стран, прежде всего из Германского Исторического института* в Москве, никаких сложностей здесь не было и нет. Кстати, никто из российских историков, которые с ним сотрудничали, после признания данной организации иноагентом перешли на новые должности на другие места работы. Что, в архивном деле у нас все поголовно — сторонники западного «альянса демократий»? Лично у меня до сих пор нет вразумительного ответа на этот вопрос. Зато я хорошо помню фразу из романа Джорджа Оруэлла «1984»: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Получается, у нас прошлым остаются управлять вроде бы совсем другие люди, чем те, которые управляют настоящим.

Владимир ВИННИКОВ. Так что вопрос о том, кто управляет нашим будущим, можно сказать, всё ещё носит открытый характер… В заключение нашей небольшой беседы прошу рассказать чуть подробнее о том, как вы теперь чувствуете себя в качестве руководителя уже не газеты, но продолжающего действовать интернет-портала.

Вячеслав ОГРЫЗКО. Во время событий 2020-2021 годов — а тогда, напомню, во всём мире и в нашей стране бушевала пандемия коронавирусной инфекции — я обсуждал со многими людьми, как выйти из кризиса вокруг «ЛитРоссии». Так появилась идея выпускать электронную газету с сохранением еженедельных номеров — правда, без вёрстки по полосам, обязательной для бумажного издания. Мы на это решились не сразу, с трудом, и не думали, что с самого начала такого вынужденного переформатирования будет настолько большой, повышенный интерес, как это произошло на практике: не только со стороны наших читателей, но и со стороны самых разных официальных структур. По экономическим причинам переходили на электронный формат, прекращая выпуск в традиционном бумажном виде, уже многие отечественные периодические издания: и газеты, и журналы. Но мы были первыми и единственными, кому такую трансформацию удалось пережить. Сейчас, могу сказать, что мы уже думаем о развитии нашего портала, потому что увеличивается число подписчиков, усиливается присутствие в социальных сетях, то есть налицо востребованность, нужность людям. Конечно, трудности, в том числе финансового характера, никуда не исчезли, однако новый опыт работы, без «бумажного» фундамента, могу назвать в целом позитивным. Так что жизнь продолжается…

Владимир ВИННИКОВ. Благодарю вас, Вячеслав Вячеславович, за эту беседу!

* — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) внесён Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.