При рассмотрении значимых и важных событий, происходивших в странах Латинской Америки последние 150 лет, практически гарантировано можно обнаружить следы и вмешательство спецслужб США, деятельность которых носила откровенно негативный характер, препятствуя и сдерживая развитие, мешая усилению и обретению субъектности. В период Холодной войны эта политика была направлена на противостояние социалистическому движению и недопущение революций в регионе. Особенно это стало актуальным после успеха Кубинской революции (1953-1959 гг.), неудачной попытки операции в заливе Свиней (1961 г.) и Карибского кризиса (1962 г.).

Основным сюжетом, инструментом по продвижению интересов и сохранению геополитической монополии США в регионе, как продолжения Доктрины Монро, в XX в. стали военные перевороты, что позволяли чужими руками подавлять социалистические планы и проекты, совершенно не рефлексируя и не переживая о нарушении «демократических процедур». В рамках жесткого, прагматичного и рационального противостояния Холодной войны подобные решения были нормой.

Спецслужбы США, в первую очередь ЦРУ, активнейшим образом взаимодействовали со всеми силами в регионе, противопоставляя народно-освободительным, революционным партизанским движениям не только официальные войска стран, но и различные криминальные группировки. Однако, создание в какой-либо стране региона сильной армии не соответствовало интересам Вашингтона, так как это создавало угрозу выхода этой страны из-под контроля в будущем, а потом и консолидацию соседних стран.

Военные перевороты стали нормой для стран региона, естественным завершением неудачного правления либералов-рыночников, чтобы об их провалах забыли, или предотвращением социалистических революций. В силу отсутствия актуального и адекватного опыта ведения масштабных войн, приходящие к власти военные проявляли далеко не самые лучшие черты, будучи вороватыми и коррумпированными заведующими вещевых складов, а не людьми иерархии. За несколько десятилетий влияние и власть ЦРУ, зачастую ключевого актора внутриполитических процессов, существенно выросли.

Однако, было бы ошибочно рассматривать спецслужбы США в качестве аналога «внутренней безопасности», прикомандированных сотрудников и т.д. Для местного населения, элит и сотрудников национальных спецслужб все эти люди являются провокаторами, надсмотрщиками и надзирателями в пенитенциарной системе - общественной сфере континента. Их вынужденно терпят и очень сильно не любят, но ничего предпринять не могут. Никакой радости от присутствия подобных «советников» и чужаков, игнорирующих обязательные для местных законы, никто не испытывает. Добровольно и осознанно выслуживающиеся рассматриваются далеко не благосклонно.

В ближайшие 7-10 лет, по мере ослабления влияния и власти США, раскинувшие щупальца спецслужбы окажутся не у дел. В отличие от Британии, работа разведок США формализована, регламентирована, не всеобъемлюща, меньше зависит от личностных контактов, конкретна и не столь долгосрочна. Почуяв исчезновение внешней злой воли, местные станут вести себя подобно бунтовщикам в колонии, расправляясь с теми, кто сотрудничал с "администрацией".

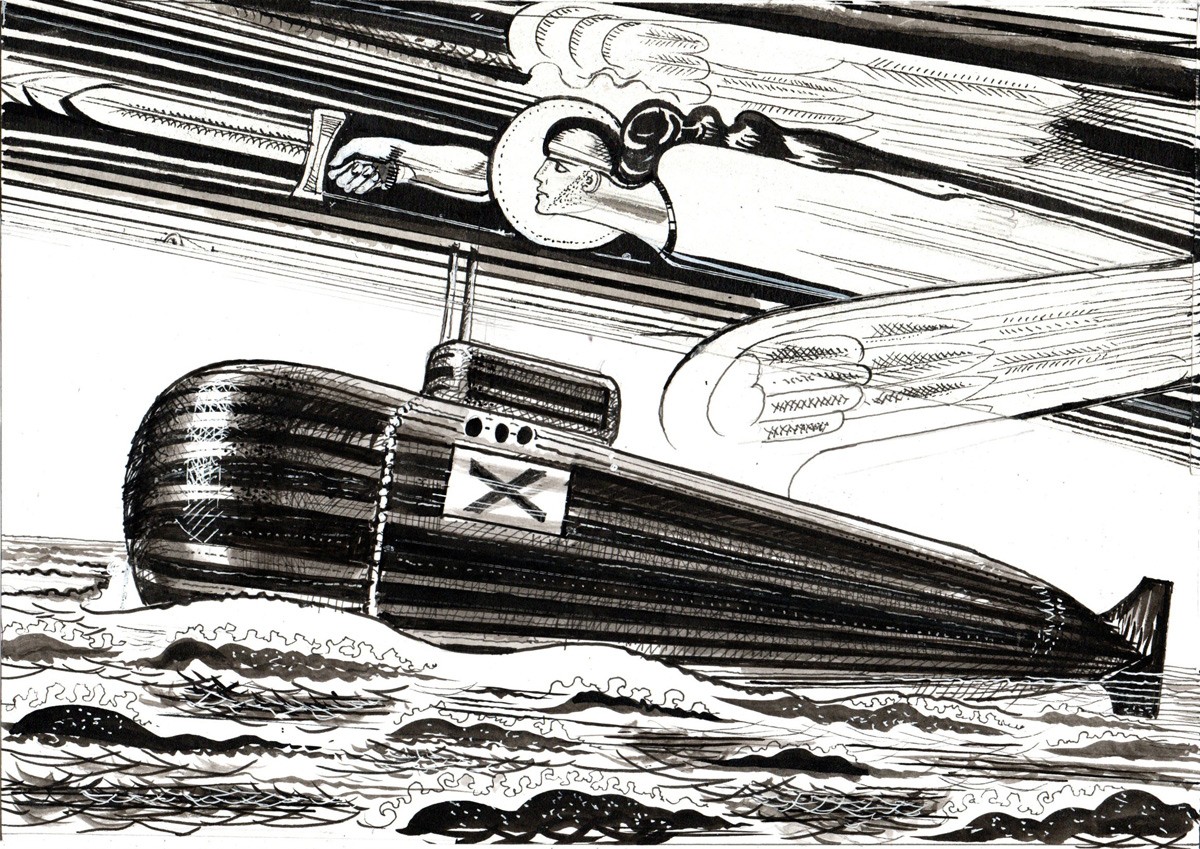

Чем-то ситуация будет напоминать крушение Советского блока, мятежники будут рваться к личным делам и архивам, но не для выявления стукачей, а для уничтожения упоминаний о себе. Если ранее информацию хранили в бумажном виде,, что накладывало естественные ограничения, сейчас ключевым является доступ к базам данных, их копирование для себя и последующее уничтожение. Интерес представляют не видимые и очевидные компрадоры, а скрытые агенты, которых можно долгое время шантажировать и склонять к сотрудничеству, но уже не в интересах государства США, а в интересах ушедшей в автономное плавание спецслужбы или её части.

Если США сможет сохраниться (стратегия "Величие Америки"), но данный вопрос не будет иметь актуальность, то система продолжит работать. В ином случае, высока вероятность, что отдельные направления, а то и ЦРУ полностью, уйдёт в свободное плавание, со всеми данными и «оперативными» счетами и фондами. Принимая во внимание ограниченность ресурсов, возможностей данных организаций, а также высокую динамику и изменчивость в Латинской Америке, ждать полностью самостоятельной игры не приходится, как не стоит ожидать и перехода на сторону официальных государственных властей. Однако, антигосударственные структуры, в первую очередь картели, станут замечательным союзником, благо совместная работа с ними идёт не одно десятилетие.

И, да, информационный мир открывает невиданные по масштабу возможности при распаде и/или ослаблении контроля над спецслужбами, позволяя присваивать «социальный капитал», покупать за него индивидуальную индульгенцию…