Странные бывают совпадения. 14 декабря 2021 года потянуло посмотреть кино. В старости стал капризным. Перебрал всю свою фильмотеку. Выбрал «Нюрнбергский процесс» Стенли Крамера. Посмотрел. Подумалось: «А когда он вышел на экраны»? Яндекс знает всё. Оказалось, 14 декабря 1961 года. Ровно 60 лет назад, день в день.

Первый раз я смотрел его зимой с 62 на 63. В новом здании МИФИ тогда было что-то вроде «местного университета культуры, МУКа». Иногда «казали» фильмы. Шел мимо, услышал увертюру (немецкий военный марш), удивился, заглянул, и - остался. До конца. Этот фильм ставлю выше всех других виденных. Рядом с ним в моём идейном багаже только две книги: Ч. Айтматова «И дольше века длится день» и Д. У. Фулбрайта «Самонадеянность силы».

Удивительно. Фильм-то американский: «…техника американского кино не нуждается в похвалах - всем известно, что она стоит на очень высоком уровне, - но так называемые "художественные" картины просто пугают (Илья Ильф и Женя Петров. В 1935 году объехали США на авто). Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека - смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость. Верблюд может неделю обходиться без воды, известный сорт американских зрителей может двадцать лет подряд смотреть бессмысленные картины. Каждый вечер мы входили в помещение кинематографа с какой-то надеждой, а выходили с таким чувством, будто съели надоевший, известный во всех подробностях, завтрак номер два. Впрочем, зрителям, самым обыкновенным американцам - работникам гаражей, продавщицам, хозяевам торговых заведений - картины эти нравятся. Сначала мы удивлялись этому, потом огорчались, потом стали выяснять, как это произошло, что такие картины имеют успех» [1].

Этим словам 85 лет. Свой опыт показал: с тех пор американские художественные фильмы лучше не стали. Но «Нюрнбергский процесс» не из этой кодлы. Больше того, хотя авторы цитаты и «стали выяснять, как это произошло, что такие картины имеют успех», выясняли даже в Голливуде, но, считаю, – не выяснили. Сам же «Нюрнбергский процесс» авторы «Одноэтажной Америки» не видели. Когда он родился, их уже не было в этом мире. Обоих. Придется и по этому поводу высказаться. А кто я такой, чтобы своим трёпом отнимать твоё, читатель, внимание?

По институтскому диплому (1967, МИФИ, ЭТФ) я - «теоретическая ядерная физика». По кандидатскому (1977) – «теоретическая и математическая физика». По первой профессии (1956) – слесарь. Как учёный - специалист по решению обратных задач (примерно тот же слесарь, но в науке). Что это за зверь? Задача взломщика, решившего увести баксы из банковского сейфа, - прямая. Обратную решает сыщик, когда денег в сейфе уже нет. Прямая задача намного проще обратной. Хуже того, в начале ХХ века было доказано (французом Адамаром), что ВСЕ обратные задачи некорректны: при уточнении исходных данных их решение сперва тоже уточняется, но с какого-то момента – идет в разнос. Не надо смотреть на вещи слишком пристально. Это знал еще Джонатан Свифт. Помните ощущения Гулливера в руках у великанш?

Бог, похоже, планировал меня социологом. А может, тягу к обществоведению породили война, двухгодичная немецкая оккупация, голодовка 47 года. Начал интересоваться жизнью общества еще до школы (пошел в неё в 46-м). В конце декабря 45-го мать прочла мне из «Радянськойы Донэччины» эссе Сэмэна Сумного «Браты». На украинском: я по наследству двуязычный русский хохол. Эссе о судьбе братьев-декабристов Муравьевых-Апостолов. Как с горы стронули камень. В обществоведение тянули и фильмы («Гамлет», «Нюрнбергский процесс», «Летят журавли», «Судьба человека», «Серёжа», «Живые и мертвые», «Бабье царство», «Бег», «Трагедия Русского чуда»), и книги («Тихий Дон», «Слово о Родине», «Цусима», «И дольше века длится день», «Конторские будни», «Тихий американец», «Самонадеянность силы», «Оружие третьей мировой войны», рассказы Джека Лондона типа «Отступник», и В.А. Солоухина типа «Каравай заварного хлеба» или «Немой», «Что такое жизнь (С точки зрения физика)» Эрвина Шрёдингера). Всё толкало в эту сторону, в обществоведение. Даже поэзия: «А у него желанье есть, оно понятно вам? Он хочет знать, что было ЗДЕСЬ (в тылу), когда мы были ТАМ (на фронте)!» [2].

Физиком стал потому, что, сколько помню себя, не выношу дураков. Особенно во власти. В советском же обществоведении их было немеряно, это я хорошо понимал уже осенью 1959 года, когда на третьем году службы в 14 гвардейской Бахмачской дважды Краснознаменной ордена Суворова II степени тяжелотанковой дивизии прорыва резерва Главного Командования выбирал себе профессию. Думал, - в терфизике их нет вовсе. Ошибся. Дураки вездесущи. Но в терфизике их и вправду меньше. Особенно меньше было до катастрофы Льва Ландау, который никогда не стеснялся сказать дураку, что тот – дурак. И, что не менее важно, - отмыться потом было уже некак. Дураки со временем расплодились всюду. Ландавов на них не хватает. В обществоведении, похоже, дураки вообще заполонили всё жизненное пространство. Хлебное место!

Социология, эпизод. Летом 64 года приехал я на родину, в Сталино (Донецк). Пришел к отцу на работу. Он: - Ну, как дела? Я: - Отлично! Уже специализируюсь! (В МИФИ ты поступал на факультет ЭТФ, но не на специальность. После 5 семестра желающие попасть в теоретики с любого факультета могли подавать заявление на имя завкафедрой терфизики. Отбор был жесткий. Отбирали 25 человек из примерно 720. Отобранных прикрепляли к крупным учёным, для специализации. Остальных студентов ЭТФ деканат своей властью распихивал по кафедрам). - По чему специализируешься? – По плазме (я был у В.П. Силина из ФИАНа, автора [3]). Батя: - А что это такое? Думаю: как ему объяснить? Он был строитель. Говорю: - Да вот тут у вас сколько народу под землей уголёк ковыряет (до армии сам ковырял). А мы поставим один термоядерный реактор, и можешь всех шахтеров из-под земли вынимать! А он: - А что шахтёры делать будут? Прошло больше полувека, но ответа у меня нет и по сей день. В рамках современного, капиталистического, общества задача нерешабельна. Обществоведение! Меня всегда удивляли пьющие работяги. И я сам тоже.

Развал Союза расширил кругозор идеями Шпенглера, Тойнби, Гумилева, Боттомора, Шлёзингера. «Почтовые ящики», где я после института работал, или развалились, или перешли в спящий режим. В 1989 году я очутился в Бауманке. Из куратора работ по советским «звездным войнам» превратился в преподавателя термеха. Свои дети подрастали, свободного времени становилось больше, и бог потихоньку стал брать своё: - постепенно я превращался в социолога. Но о своём физическом прошлом не жалею. Наоборот, помогает. Физика «приземляет» полёт фантазии, заставляет быть честным, особенно с самим собой (что труднее всего), приучает видеть мир не таким, как хочется, а таким, какой он есть. Ведь само слово «физика» значит «Природа», а общество людей – одно из её явлений. Да и «бог велел». Считаю, что учёный любой отрасли знания, не знающей основных идей физики, не учёный, а болван.

Ближе к делу. Художественный фильм «Нюрнбергский процесс» - рассказ о судебном процессе над четырьмя главными нацистскими судьями. Подобные процессы проводили сами американцы в своей зоне оккупации с 45 по 48 годы. Фильм длинный, 3 часа. Самый критический момент в нем я вижу в разговоре главного судьи Хэйвуда, «республиканца, считающего Рузвельта великим человеком», с немецкой парой (муж и жена) слуг дома, где его поселили в Нюрнберге.

//Отступ. О Рузвельте. «Мы (писатель Стейнбек и фотограф Капа) начали понимать (посетив СССР в 1947 году: Ленинград, Москва, Сталинград, Тбилиси, Киев), почему в мире так относились к Рузвельту и почему его смерть стала такой трагедией. Тут я вспомнил когда-то слышанную историю о том, как за неделю новость о смерти Линкольна дошла даже до центра Африки – иногда ее передавали барабаны, иногда несли скороходы. Эта новость распространялась как известие о мировой трагедии. И нам кажется, что сейчас не имеет значения, что думают или говорят о Рузвельте его ненавистники, на самом деле не имеет значения даже то, каким был Рузвельт во полоти. Что действительно значимо – так это то, что его имя на всей земле стало символом мудрости, доброты и понимания. В сознании простых людей во все мире он перестал быть человеком и стал идеей, и те люди, которые сейчас нападают на него и на память о нем, не вредят его имени, а просто выставляют себя посредственными, жадными, эгоистичными и глупыми. Имя Рузвельта находится далеко за пределами досягаемости мелких умов и грязных рук». Позволю себе добавить: как и имя Иосифа Сталина.

Фильм. Разговор на кухне:

Судья Хэйвуд: - Госпожа Хальбештадт, скажите, какой была жизнь при национал-социалистах?

- Что вы имеете в виду?

- Ну... изо дня в день? Дома я знаю людей, похожих на вас, я знаю, что вы хорошие люди... Как вам жилось при Гитлере?

- Мы всегда были аполитичны. Мы оба аполитичны, господин Хальбештадт и я.

- Да, но вы же не могли не знать, что творилось вокруг. Очень многое происходило... Парады. Гитлер и Геббельс каждый год приезжали в Нюрнберг. И как это выглядело?

- Мы не участвовали в митингах. Ни разу.

- Я не пытаюсь вас допрашивать. Я просто, ну... любопытствую, что ли. Мне интересно.

- Вот бутерброды, ваша честь.

- Спасибо.

-На здоровье.

-Благодарю вас. Вот, к примеру, недалеко отсюда есть такое местечко - Дахау. Вы знали, что там творилось?

- Нет, мы ничего не знали об этом. Совсем ничего. Как вы вообще можете спрашивать, знали ли мы о том, что там творилось?

- Прошу прощения, я не хотел...

Хальбештадт, муж: - Ваша честь, мы всего лишь маленькие люди. Мы потеряли сына на фронте и дочь во время бомбежки. Пока шла война, мы чуть не умерли с голоду. Это было ужасно.

- Да-да, я понимаю.

Она: - Гитлер... А Гитлер тоже кое-что сделал... Нельзя сказать, что он не сделал ничего хорошего... Он строил шоссе. Люди могли найти работу. Нельзя сказать, что он не сделал ничего хорошего... А в остальном... То, что, говорят, он делал с евреями, с остальными... Мы ничего не знали. Мало кто из немцев об этом знал.

Хальбештадт: - Да даже если бы мы знали, что бы мы могли поделать?

А ведь и правда, что они могли поделать? Разве что самим завернуться в белую простыню и отправиться пешком в крематорий!

А сейчас они тем более не могут. Не могут ни сделать, ни сказать, ни подумать. Почему?

Этот вопрос считаю главным для выяснения судьбы общества людей на Земле. Моё мнение: сложилось положение, когда ныне живущие не способны ничего принципиально изменить в своей судьбе. Слово «Человек» уже звучит не гордо, а как оскорбление. В этом отношении зверям лучше, чем людям. Почему?

Чтобы разобраться, придется начать издалека. Льюис Морган в «Древнем обществе» (тяжело читаемая книга, популярное её изложение – [4]), всю историю общества людей поделил по-крупному на периоды Дикости, Варварства и Цивилизации. Очень естественное деление. Правда, определения этих этапов и признаки перехода из одного в другой и у Моргана, и у Энгельса, выбраны явно неудачно.

Я буду называть Дикостью такое состояние общества, когда его экономика – собирательство и охота, а его структура – совокупность никак не связанных групп из 20-30 взрослых особей. Инцест – норма. Согласно экологу Н. Ф. Реймерсу, на обеспечение пищей одного человека в Дикости требовалось 10 км2 [5]. Дикость тянулась многие десятки, если не сотни, миллионов лет. В группе (стае) не могло быть больше 2-3 десятков взрослых особей. Потому как передвигаться можно было только пешком (максимум 25 км в сутки), а ночевать следовало «дома» (иначе запросто могли ночью съесть всякие там). Итак, область, доступная для пропитания, составляла (примерно) 500 км2. Если на одного надо 10 км2, то всех не может быть больше 50.

Варварством буду называть состояние, когда экономика производящая, но натуральная, структура общества – родовой строй (род-фратрия-племя-союз племен), брак групповой, на высшей стадии варварства переходящий в парное сожительство.

Цивилизации отвечает, с моей колокольни, производящая товарная экономика, товарообмен, деньги, классовая структура общества, стоящий над обществом аппарат государства (делающий вид, что защищает справедливость, а на самом деле оберегающий богачей), города как центры власти и богатства, постепенно разваливающаяся моногамная семья. Именно такое представление об этих периодах и возникает при чтении книги Ф. Энгельса, да оно, мне кажется, отвечает и здравому смыслу.

Если в обществах диком и варварском положение человека определялось его родственными связями, то в цивилизованном обществе оно определяется только его материальным состоянием. В истории всех цивилизаций четко выделяются состояния феодализма, систем национальных государств, капитализма, и глобализма.

Опыт истории показывает, что степень цивилизованности становится тоже классовой. В начальные периоды цивилизации разные классы могут находиться в разном состоянии, высшие – цивилизованы, низшие – еще в варварстве. Так, в СССР еще в первые послевоенные годы я застал быт деревни скорее варварским, чем цивилизованным (о форме брака умолчу. Я видел и знаю только нашу послевоенную деревню, фактически обезмужиченную войной.)

Первые цивилизации возникли у земледельческих народов в долинах рек «Плодородного полумесяца»: Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ. От них до нас дошли всего две цивилизации, Египта и Китая. Но современный Египет имеет с Древним только общее название и общую почву. Еще бы! Его самостоятельное развитие закончилось в XI веке до н.э.

Китай же сохранял многие черты самобытности вплоть до реформ Дэна в начале 80-х годов ХХ века. Сейчас, считаю я, это типичная капстрана эпохи глобализма, с коммунистической вывеской на воротах. Но «Ежели на клетке с тигрою будет написано «НОСОРОГ», то не верь глазам своим!» Это – тебе, читатель, но не мне. Я – хохол. А «Хохол нэ повирэ, покы нэ помацае».

От остальных цивилизаций Древности, и от Рима в том числе, остались развалины, воспоминания, предания. Реально – ничего. Да и в истории и Египта, и Китая наступала пора, когда у руля их государства стояли всякие иностранные проходимцы (греки, ливийцы, суданцы в Египте начиная примерно с тысячи лет до н.э., потом персы, римляне, греки, сельджуки, мамлюки, турки, французы, англичане. В Китае примерно с 200 года н.э.: кидани, чжурчжэни, монголы, тибетцы, маньчжуры). «Кто смел, тот и съел!» Для нас главную ценность имеет история Древнего Рима. И потому, что современная цивилизация – прямая наследница именно Западной Римской империи, и потому, что Рим прошел весь цикл развития. Заявка: «Революция рабов и варварское завоевание разрушили Западную Римскую империю», написанная в школьном учебнике истории 50-х годов - ложь. После восстания Спартака (74-71 года до н.э.) восстаний рабов, способных опрокинуть Рим, просто и не было, и быть не могло. А про варваров Эдуард Гиббон в своей «Истории упадка и разрушения Великой Римской империи» написал так: «Если бы все варварские завоеватели могли быть стёрты с лица земли в одно мгновение, то и совершенное их истребление не восстановило бы Западной империи». Оно и правда. Хотя верно, что «рыба гниет с головы», но к V веку н.э. Рим прогнил с головы до хвоста.

Изучение истории обществ, достигших состояния цивилизации, приводит к выводу: общества, вступившие на путь цивилизации, сперва быстро растут численно за счет роста производительности труда. Но потом их всегда завоевывают воинские отряды соседей-варваров, общая численность которых в тот момент во много раз меньше численности жителей завоеванной страны. Типичный пример: Китай около 1644 года. Во время династического кризиса Минов примерно 150-миллионный Китай был завоеван маньчжурами, насчитывавшими около 700 тысяч человек обоего пола и всех возрастов. И оставался под их властью до 1911 года!

На месте прежней цивилизации завоеватели-варвары, при достаточной численности, начинали новое, своё, развитие. Так на месте Западной Римской империи возникла Западноевропейская цивилизация германцев и славян, ставшая в XIX веке Мировой. С Китаем этот фокус не проходил: завоевателей всегда было много меньше коренного населения, и варвары «окитаивались».

Цивилизации обречены. Почему? Первым известным мне постановщиком этого вопроса был Никколо Макиавелли. На примере истории Рима он сделал вывод: «Следует принять за непреложную истину, что развращённый город… никогда не может обратиться к свободе. Нет более убедительного примера этому, чем тот, что даёт Рим: после изгнания Тарквиниев он сумел сразу обрести и удержать свободу, но после смерти Цезаря, после смерти Гая Калигулы, после смерти Нерона и гибели всего Цезарева рода Рим никогда не мог не только что сохранить свободу, но даже хотя бы попытаться положить ей начало. Во времена Тарквиниев римский народ не был ещё развращённым, а в более поздние времена он был развращён до крайности. Такой город неминуемо погибнет, если только его не заставят возродиться великие опасности и великая кровь. Ибо сказанная развращённость и малая привычка к свободной жизни порождаются неравенством, царящим в этом городе» [6]. То есть Макиавелли причину упадка цивилизаций видит в ухудшении общественных качеств людей времени упадка.

А вот мнения наших современников. «Началась общая дезинтеграция государства. Связи государства и семьи ослабли, общество постепенно расслаивалось, распадалось на отдельные элементы и, таким образом, вновь впадало в варварство, ибо цивилизация существует лишь благодаря активному сотрудничеству граждан и их желанию подчинить собственные интересы общему благу. Мужчины отказывались защищать свою страну и даже продолжать род» [7].

«Современники постоянно отмечают рост индивидуализма и тяги к богатству, общую эмансипацию личности от государства. Ослабевают связи внутри семьи, растет пренебрежение к традиционной религии...» [8].

Здесь уже изменения общественных качеств людей более конкретизированы. А именно: ослабление связи семьи и государства, распад общества на отдельные элементы, рост индивидуализма.

В среде современных социологов возник термин, характеризующий распад связей между людьми в обществе: «атомизация общества». Плохо только, что не знаешь, откуда она, эта атомизация, берется, куда деется, и что она означает. Как говорят мои земляки, «шо воно такэ, и з чым його йыдять?»

Придётся обратиться к науке про общество, обществоведению, или социологии. Лучше всего к ее самым общим принципам. Однако ничего не выйдет: такой науки нет. Нет, в списке наук социология есть, есть по ней и кандидаты, и доктора, и членкоры, и академики. Но они все – прикладники. Они решают проблемы типа: как погасить возмущение населения действиями бизнеса или властей, как задурить мозги людей так, чтобы они считали хождение на избирательный участок демократией, а повышение пенсионного возраста или цен – за благо для них же. За это хорошо платят, статьи на эти темы легко публикуются, диссертации легко защищаются. А про атомизацию и, тем более, ее причины и следствия – в СМИ ни звука. Степень и «хлебную» должность тут не заработаешь, денег тоже, публиковать такие вещи никто не будет, «ИМИ» схвачено ВСЁ. Так что давай, читатель, сами, а?

В моём корытце, физике, есть раздел, занимающийся как раз системами. Это т.н. «термодинамика». Туда и полез австрийский врач, померший в 1972 году, Людвиг фон Берталанфи. Он полез туда не за атомизацией. Он полез туда потому, что каждый его пациент, человек, это система. Как и всё общество людей. А у всех вообще систем есть какие-то общие свойства, закономерности. И понятно, что самыми важными из них будут те, которые общие для всех. Точно как в термодинамике, законы которой не зависят от вида объектов, из которых сделана система.

Свои труды Берталанфи опубликовал в книжке под названием «Общая теория систем» (ниже - ОТС). Но там, кроме довольно очевидных утверждений типа «Целое больше суммы его частей», ничего нет. (Скажем, движок, коробка, колеса, бензин, генератор, руль, педали, кузов, и остальные прибамбахи – еще не автомобиль. Как и руки, ноги, кишки, кожа, голова, и прочие прибамбахи, разложенные на столе паталогоанатома – еще не человек. Это знал еще Аристотель). Я просидел в Ленинке не одну неделю над этой книжкой. По моему, там нет даже сформулированного эволюционистами как обобщение опытных данных в конце XIX века такого явно общесистемного закона, как Закон однонаправленности вектора развития системы: «Система зарождается, растет, достигает зрелости, приходит в упадок, и разрушается. Самопроизвольный обратный процесс невозможен». Оно и правда, ни человек, ни галактика не могут сперва помереть, а потом – родиться. Как и авто не может сперва появиться на свалке, а потом новеньким выехать из заводских ворот. В общем, Берталанфи меня разочаровал.

Много времени спустя я вычитал у академика Никиты Моисеева слова: «Несмотря на широкое использование этого термина («теория систем», - Г. Ч.), его единое понимание отсутствует». И далее: «Понятие «система» относится к числу тех, для которых трудно дать аккуратное определение…. В этой книге мы не будем пытаться давать строгое определение системы. Для наших целей достаточно того интуитивного понятия системы, которое имеется у каждого, изучающего предмет» [9].) Поскольку для наших целей «интуитивного понятия системы, которое имеется у каждого», явно недостаточно, то придётся поднатужиться и определить, что я буду дальше называть системой.

Посоветоваться было не с кем, и я единолично (я выродок, меня и в комсомол приняли «единолично») решил называть «системой» любую совокупность материальных объектов, изменяющую падающую на нее, или проходящую через нее, информацию. Решил так потому, что мы узнаем про наличие системы только по изменению проходящей через нее информации. Под информацией я понимаю, по Клоду Шеннону, величину, увеличение которой равно уменьшению энтропии системы, то есть среднего значения логарифма (по основанию “2”) вероятностей состояний той же системы [10]. А по-простому энтропия – численная характеристика величины бардака в системе.

При таком определении «системы» весь Мир оказывается совокупностью иерархически связанных систем. Основными характеристиками «системы» являются пропускная способность образованного ею информационного канала, то есть количество битов информации, обрабатываемой ею в единицу времени, и удельная пропускная способность, то есть пропускная способность, приходящаяся на отдельный элемент системы (Собственно, эти величины ввел в науку Клод Шеннон. Я ими только воспользовался). Далее, используя данное определение системы и её основных характеристик, нетрудно доказать справедливость следующих утверждений:

1) Критерий преимущества в конкурентной борьбе: преимуществом обладает система с большей пропускной способностью. Проблему эту поднимает Н. Ф. Реймерс в его «Экологии». Перебрав около десятка вариантов, он оставил вопрос открытым. Но мы так не можем сделать. Некий Кораблев в книжке «Ганнибал» пишет: «Удивительно, но, похоже, Рим победил Карфагена в силу своей социальной отсталости». В то же время С. Кузищев в «Истории Рима» победу Рима в Самнитских войнах объясняет его социальной продвинутостью. Мужики, вы бы хоть договорились промеж себя. Кстати, во время ВОВ СССР был (фактически) социально более отсталым, чем Германия. Его удельная пропускная способность была ниже немецкой. Поэтому потери СССР даже в конце войны были больше немецких потерь. Но общая пропускная способность СССР была явно выше. И из-за большей численности населения, и из-за большой территории, лучшей обеспеченности сырьем, лучшей управляемости. Но главное – СССР, начавший ВОВ в одиночестве, закончил её во главе антигитлеровской коалиции из ведущих стран Мира.

2) Теорема Шрёдингера (Да, того самого, чьё имя носит главное уравнение в квантах) о питании системы информацией из окружающей среды. (Зимой 1943-44 годов физик Эрвин Шрёдингер прочел в Дублинском университете курс лекций… по генетике. Они опубликованы: «Что такое жизнь? С точки зрения физика». Рекомендую!)

3) Критерий существования (система существует, то есть живет) до тех пор, пока способна обеспечить входной поток информации, бо′льший, чем поток энтропии, обусловленный деструктивными процессами внутри системы.

4) Закон иерархического строения. Любая система строится по иерархическому принципу. Это - следствие нужды получить пропускную способность, бо´льшую пропускной способности отдельного элемента.

5) Закон переваривания входного потока (питаясь информацией из окружающей среды, система разрушает структуру носителя информации до такого уровня, на котором элементы системы-жертвы неотличимы от элементов системы-хищника). Эти элементы пищи усваиваются организмом хищника, остальное идет в отходы.

6) Экологическая теорема: питаясь информацией из окружающей среды, система разрушает окружающую среду в бо′льшей степени, чем возрастает при этом упорядоченность самой системы.

7) Закон однонаправленности вектора развития: при неуправляемом развитии система зарождается, достигает зрелости, приходит в упадок и разрушается. Самопроизвольный обратный процесс невозможен. Упоминался выше.

8) Хиральность биосферы (опытный факт).

Чтобы покончить с системами, надо сказать об отличии ОТС от классической термодинамики. Последняя имеет дело с замкнутыми системами. Но реальные системы, тем более живые организмы и системы из них, всегда – системы открытые, то есть через них непрерывно проходит поток вещества и энергии, переносящий информацию.

Модель сознания человека. Я занимаюсь вопросом будущего общества людей. Не помню, кто сказал: будущее рождается в голове у людей. Понятно, что рождается в их сознании – в пустой голове ничто не может родиться: «Он долго в лоб стучал перстом, забыв названье тома. Но для чего стучаться в дом, где никого нет дома?» Я буду называть сознанием способность живых организмов обрабатывать информацию о состоянии окружающей среды и самого организма, с целью выработки благоприятной для организма реакции на изменения этих состояний. У каждого отдельного человека я вижу три уровня сознания.

1. Самый нижний, повидимому, и самый старый, присущ человеку по меньшей мере от рождения. Он ответственен за первый крик ребенка, за его «писи-каки», за сосательный рефлекс. Этот уровень присущ всем млекопитающим, а, возможно, и всем вообще живым организмам.

2. Все остальные знания приобретаются из личного опыта. Динамическая устойчивость вертикального положения, переворачивание даваемого зрачком изображения, и им подобные действия вырабатываются каждым человеком в личном опыте, и выполняются автоматически. Видимо, этот уровень также присущ не только человеку.

3. Высший уровень сознания. Он занят установлением причинно-следственных связей между явлениями в окружающем мире. У человека эти связи закрепляются в сознании в словесной форме. В итоге опыт данного человека становится достоянием всех людей. Как говорил Бисмарк, «Только дураки учатся на своих ошибках. Умные учатся на чужих». Зачатки такого сознания есть, кажется, у всех млекопитающих. Но отсутствие разговорной речи резко ограничивает для всех, кроме человека, его возможности. Возможно, увеличение мозга людей после выделения из мира животных связано как раз с этой частью сознания. Нашелся нужный ген!

Именно о третьем уровне человеческого сознания речь пойдет ниже: так как он связан с речью, он – самый мобильный, и у человека – самый главный. Но ведь и атомизация бывает только в обществе людей, у животных её не наблюдал еще никто.

Вооруженные кой-какими знаниями и из ОТС, и про сознание, вернемся к «нашим баранам». Историки, как и все нормальные люди, читают и слышат только сами себя. Выше отмечалось противоречие между утверждениями И. Ш. Кораблёва и С. Кузищева относительно войн Рима с Карфагеном и самнитами. Противоречие снимается, если заметить, что пропускная способность информационного канала, образованного Римом, в обоих случаях была много больше соответствующей пропускной способности информационных каналов, отвечающих системам его противников.

На самом деле не только посчитать, но даже и оценить пропускную способность информационного канала как отдельного человека, так и некоего коллектива людей, я не умею. Думаю, этого не умеет никто. Шенноновское определение энтропии уже содержит малоизученные вероятности отдельных состояний общественной системы. Но в некоторых случаях различия между двумя системами настолько ярки, что позволяют качественно оценить отношение их пропускных способностей.

Пример. По поводу самнитских войн у С. Кузищева написано: «Последние (самниты, -Г.Ч.) стояли еще на уровне военной демократии и составляли довольно непрочную федерацию мелких племенных групп. Центральное положение Рима в Италии давало ему большое стратегическое преимущество, позволяя действовать по внутренним операционным путям и разбивать своих врагов поодиночке (за редкими исключениями — например, битва при Сентине). Немалую роль играли также единство воли Рима и в то же время разнородность интересов его противников. Что общего могло быть между галлами и этрусками, самнитами и греками, италиками и наемными войсками Пирра? Ничего, кроме общей ненависти к Риму. Но этого было недостаточно для победы: галлы и этруски ссорились из-за добычи, тарентинцы не доверяли Пирру, греки ненавидели луканов и бруттиев. И рядом с этим — последовательная политика сената, который знал, чего хотел, умел добиваться своих целей, терпеливо выжидать, идти на уступки, если это было нужно, снова наступать, разъединять своих врагов, подкупая одних, нанося сокрушительные удары по другим. Наконец, римская военная техника, окончательно сложившаяся к III в. (римский манипулярный строй, система укрепленных лагерей, метательное оружие), оказалась выше даже эллинистической техники Пирра».

В случае с Карфагеном: войско последнего было наёмным, римское же в то время было народным ополчением. Соответственно дисциплина римского войска была много выше дисциплины карфагенского. Владения Карфагена были разбросаны по всему побережью Средиземного моря, по которому в те времена зимней навигации не было вообще. Римляне же владели компактной массой земли на Апеннинском полуострове, и к моменту Ганнибаловой войны построили широкую сеть стратегических дорог с твёрдым покрытием. Наконец, в Карфагене правила узкая группа торговой олигархии, остальное население представляло собой деклассированную космополитическую массу, которой всё, не относящееся к каждодневному существованию, было безразлично. В Риме же того времени власть распределялась между олигархическим сенатом, консулами, один из которых обязательно был плебеем, плебейскими народным собранием и плебейскими трибунами. Высшей инстанцией было народное собрание, в то время в основном состоявшее из юридически свободных, экономически независимых и в массе равных землевладельцев. Поэтому Рим мог проиграть даже такую битву, как Канны, и остаться Римом, а Карфагену было достаточно одной неудачи при Заме, чтобы признать невозможность дальнейшей борьбы.

Говоря просто, Рим находился на восходящей ветви своего развития, вблизи ее вершины. Самниты, на той же ветви, отставали от него весьма значительно. А Карфаген уже давно клонился к упадку по нисходящей ветви.

По утверждению императора Александра II, Россия проиграла Крымскую войну не из-за отсутствия нарезных винтовок – они у русских были, хотя и в меньшем количестве, чем у союзников, не из-за муштры – русский солдат дрался хорошо, а офицеры были Львами Толстыми, Нахимовыми, Тотлебенами и т.п. Она проиграла её из-за трудностей снабжения армии в условиях бездорожья на юге Украины и в северном Крыму, при низкой плотности населения в этих местах. Пропускная способность канала «море» при наличии большого, в основном парового, флота оказалась выше пропускной способности российского просёлка и российской телеги [11].

Примечание. Величина «Пропускная способность» была введена Клодом Шенноном в 40 годы ХХ века для характеристики электронных систем связи. Для цифровых информационных систем она обычно даётся в паспорте устройства. Определить её численно, например, для аналоговых механических систем уже более сложно. Для общественной системы, даже для отдельного человека, в принципе тоже возможна (и необходима) разработка методов численного определения пропускной способности. Разработка таких методов – сложная научная задача, для решения которой необходимо объединение усилий большого числа ученых разных специальностей. Автор данной работы, естественно, не в состоянии выполнить эту работу самостоятельно. Но при сравнении двух конкурирующих систем часто можно оценить их относительную пропускную способность примерно теми же методами, которые применяются военными при оценке позиции, или в бизнесе при оценке двух конкурирующих фирм.

Итак, болезнь обществ людей в обществах цивилизованных называется «атомизацией», и состоит в непрерывном ослаблении связей между людьми, вплоть до полного распада этих связей. До сих пор не было исключений, то есть все общества времен капитализма болели атомизацией. Чтобы понять, насколько этот процесс опасен, неизбежен, надо выяснить его причину.

Среди животных явление атомизации не наблюдается. Нет его и среди людей в состоянии дикости, варварства, и даже цивилизации в состоянии феодализма, или национального государства при его возникновении. Следовательно, внутренние причины атомизации надо искать в головах у людей, то есть в третьем уровне сознания. Внешние же корни следует искать в особенностях людского общества в состоянии капитализма.

Для наших дел важнейшей особенностью капитализма является то, что при нем происходит обнищание верхнего класса общества со скоростью, намного большей скорости роста численности населения, даже при полном её отсутствии. Действительно, как показывает опыт Пупа Земли, Венца Творения, Потолка Мира, Соединенных Штатов Америки, этот класс растет даже за счет естественного роста быстрее роста численности других классов. Уже потому, что число детей в семьях этого класса не ограничено безденежьем.

Вторым фактором роста этого класса является необходимость вливания в него «свежей крови». Опыт показывает, что подавляющее число потомков первого поколения представителей этого класса, относимых к «сперматозаврам», относится в лучшем случае к типу «сексуал-демократов», а во втором поколении – к классу «ИМПО-2022». Но кто-то же должен и каштаны таскать! Из огня! Приходится массово рекрутировать активных «сперматозавров» из низов.

Свою лепту в рост численности «верхов» вносит и тяга к «сладостям жизни» закоренелых «сперматозавров»: любовницы и любовники обоего пола, политики, спортсмены, проститутки и проституты, экономисты и социологи-прикладники, артисты, и прочая шушера, не имеющая определенного занятия, но имеющая определенный аппетит, и ублажающая некоторые слабости господ «сперматозавров».

Именно этот рост ведёт к уменьшению «навара», приходящегося на душу одного обитателя Высшего Класса. В принципе – уменьшению до нуля.

Компенсировать это относительное обнищание верхов общества можно только путем роста производительности труда. Но единственный способ увеличения скорости роста производительности труда – нарастить разделение труда, упростив до безобразия труд каждого работника. К чему это ведет, понимал ещё Адам Смит. «Духовное развитие значительного большинства людей, - говорит А. Смит, - неизбежно определяется их повседневными занятиями. Человек, затративший всю свою жизнь на отправление немногих простых операций… не имел случая упражнять свой разум… Он бывает обыкновенно настолько тупым и невежественным, насколько это возможно для человеческого существа… Монотонность его жизни, в которой нет никаких перемен, подрывает, конечно, силы его духа… Она разрушает даже энергию его тела и делает его неспособным к напряжённому и продолжительному труду во всех областях, кроме той, которая составляет его специальность. Таким образом его искусство в специальном ремесле приобретается, повидимому, за счёт его интеллектуальных, социальных и военных способностей. Но в каждой промышленной и цивилизованной стране в такое состояние неизбежно должны впасть все трудящиеся бедняки, т. е. большая масса населения» [12].

В ХХ веке под влиянием успехов техники и технологии, основанных на разделении труда, о его отрицательных последствиях говорить стали всё меньше и меньше, а потом замолчали вовсе. Раньше были посмелее и почестнее. «Расчленение человека называется казнью, если он получил смертный приговор, убийством, если он не приговорён судом к смерти. Расчленение труда есть убийство народа» - писал в середине XIX века известный английский общественный и политический деятель Д. Уркварт [13]. ( D. Urquhart. Familiar Words// К. Маркс, там же).

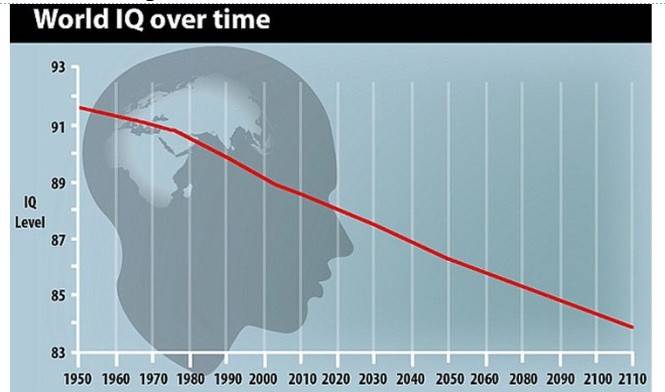

Оглупление же населения при упрощении труда ведет к уменьшению пропускной способности информационного канала, характеризующего каждого отдельного человека, то есть к превращению его в дурака. Соответственно любая иерархическая система, построенная из людей, по мере обращения их в дураков начинает разваливаться. Как Вавилонская башня из сырцовых кирпичей. Вот информация из «другой оперы»: (рисунок)

За мной осталось обещание «выяснять, как произошло, что такие картины (абсолютно глупые американские «художественные» фильмы) имеют успех». Думаю, ответ ясен и без меня. В том месте на Земле, где производительность труда самая высокая (в США), люди обязаны быть самыми глупыми. Ведь они начали глупеть раньше всех. В итоге включается в работу принцип «Пиппл съест усё». Не согласны? Воля ваша. А я остаюся при своём. Мнении.

двойной клик - редактировать изображение

«Исследования показывают, что в современном обществе идёт отрицательный отбор по генам, которые способствуют высокому уровню образования и интеллекта, а также хорошим показателям физического здоровья. Этот вывод сделан, в частности, по результатам масштабного исследования 110 тыс. человек. Скорость деградации невелика, но достаточна, чтобы средний IQ снизился на 30 пунктов за тысячу лет, что означало бы «распад цивилизации». («Экстраполяция всегда опасна»! 1000 лет авторов я бы заменил на 20-60 лет, время смены 1-3 поколений). Т. А. Эдисон верно заметил: «Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать».

А как же марксово непримиримое противоречие между работягой и бизнесменом, между «трудом и капиталом? А так же, как всё, изобретенное фантазией. Оба класса, и класс работяг, и класс бизнесменов, есть неотъемлемая принадлежность капитализма. Эти классы – результат разделения труда. Да, работяга за 2-3 дня в месяц отрабатывает свою «зряплату», а остальные дни «безвоздменно» вкалывает на дядю-капиталиста. Но зато у работяги голова не болит об организации производства, о «купить подешевле, продать подороже», и всякой прочей мутоте. И оба довольны, «каждому – своё».

Остается разобраться, какое будущее ждет жителей Земли при данном настоящем. Закон однонаправленности вектора развития из ОТС не обещает им вообще никакого будущего. Кроме «Момэнтум в морэ» после смены 2-4 поколений. Но сам этот закон справедлив только для неуправляемого развития. Итак, альтернатива появляется для случая, когда люди начнут строить свою жизнь так же, как они строят заводы, корабли, электростанции – по науке. Предостережение И. Сталина «Без теории нам смерть, смерть, смерть!» имеет и оборотную сторону: с теорией, может, и выкрутимся как-то.

Как там зовется индейская хижина? Правильно, «Фиг Вам». Где-то примерно через миллиард лет радиус Солнца станет равным примерно радиусу земной орбиты. Не то что люди, ничто живое на Земле существовать не сможет. А, как можно легко показать, разговоры о космическом будущем человечества не имеют под собой никакой реальной основы. Итак, выбор невелик: полный крах. Либо после смены немногого числа (менее 10) поколений, либо через примерно миллиард лет.

Выбирая, не стоит забывать, что вся современная жизнь на Земле продолжается около 540 миллионов лет, от Кембрийского взрыва. Миллиард почти в два раза больше. Я бы выбрал второй вариант. Но я не в счет, мне пора переселяться в те места, где проблем нет. Однако для перехода к управляемому развитию необходимо:

Первое. Отказаться от идеала развития, которое сводится только к росту как производства, так и численности населения. Под идеалом развития прячется стремление «элиты» наращивать свои доходы. Мы уже «развиваемся» примерно шесть тысяч лет. И всегда весь «профит» от развития «кушала» «элита», а народ жил на уровне не выше прожиточного минимума. Как и во времена дикости, безо всякого развития. Да и Земля наша конечна, поэтому бесконечный рост физически невозможен. Идеал роста необходимо заменить на идеал стремления к достижению стационарного состояния при динамическом равновесии общества с биосферой. Не статического, а стационарного!

Второе. Необходимо ликвидировать денежную систему и перейти от экономики потребления к плановой экономике распределения. Деньги есть не только средство регулирования экономики, но и средство власти. Сейчас, при достигнутом уровне концентрации производства, при современных средствах управления, средство власти - основная функция денег. Именно из-за этого их и надо ликвидировать. А проблема регулирования современной высококонцентрированной экономики не представляет никакой сложности для современных вычислительных средств.

Третье. Необходимо людей-импотентов (в общественном смысле) заменить людьми активными. А для этого нужен переход к единственно реальной демократии, к прямой демократии. Человек должен иметь и право, и возможность, выбирать самому своё будущее, при условии, что этот выбор не затрагивает прав других людей. Современные вычислительные средства позволяют реализовать прямую демократию в любом, даже во всемирном, масштабе. А так называемая представительная «демократия» никакого отношения к народовластию не имеет.

Четвертое. Необходима разработка научного метода контроля численности населения и создание семьи соответствующей формы. Старая семья фактически уже не существует.

Пятое. Необходима деурбанизация, переход от жизни на асфальте к жизни на природе. Человек должен снова стать творцом культуры, а не потребителем.

Всё это выглядит фантастикой. Но ведь и случай исключительный. В истории такого никогда не было. До сих пор на месте умерших цивилизаций всегда начиналась новая жизнь. Но тогда её начинали варвары, приносившие с собой единство общества родового строя ([4]). Цивилизации были только средством перехода от варварства в небытие. Сейчас варваров на Земле не осталось. А в будущее из прошлого «Нельзя брать с собой ни людей, ни вещей, ни порядков». Ну, людей-то брать придется, иначе теряется смысл мероприятия. Но их придется долго перевоспитывать. А относительно порядков Сирил Нортон Паркинсон прав. Считаю - абсолютно.

Литература:

1. И. Ильф, Е. Петров. Одноэтажная Америка. ГИХЛ, т.4, 1961.

2. С. Гудзенко. «Мы не от старости умрём, от старых ран умрём». Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е. Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995.

3. В. П. Силин и А. А. Рухадзе. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. М.: URSS, 2012.

4. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. //К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в трёх томах, т. 3. М., ИПЛ, 1985.

5. Н.Ф. Реймерс. Экология. Россия молодая, 1994.

6. Н. Макиавелли. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. //Избранные сочинения. М., «Художественная литература», 1982.

7. Дж. Фрейзер. The Golden Bough, часть IV «Адонис, Аттис, Озирис, т. 1. М.: Эксмо, 2006.

8. А. Б. Егоров. Римская республика с середины II в. до 31 г. до н. э // «История Древнего мира. Кн. 3. Упадок древних обществ.» М., ГРВЛ, 1989.

9. Н. Н. Моисеев. Математические задачи системного анализа. М., Наука, 1981.

10. Е. С. Вентцель Теория вероятностей. Глава «информатика».

11. Е. В. Тарле. Крымская война. Изд-во АН СССР, М-Л, 1950.

12. К. Маркс. Капитал. М., «Партиздат», 1932.

13. D. Urquhart. Familiar Words. // К. Маркс. Капитал. М., «Партиздат»,1932.