Историческая морфология воспринималась самим Шпенглером как «коперниканское открытие»[1] в философии истории, состоящее в отказе от европоцентричного универсализма ради утверждения равноценности высших культур. Однако переворот остался незавершенным. Шпенглер, отрицая европоцентризм явно, косвенно все же утверждает его, поскольку не только описывает формы культур, но и подвергает их содержание модернистской цензуре. Морфология всемирной истории, равно как и глубинная психология, оставляют за рамками реальности запредельные миры, впуская их в современное мировоззрение через «черный ход» науки в сильно усеченном виде. Архаика и традиция являются индустриальному обществу под масками «толкования сновидений», «подсознания», «коллективного бессознательного», «архетипа», «синхронистичности», «прасимвола», «имажинэра» и тому подобных редукций.

Предложенное Шпенглером решение стремится удовлетворить требованиям западной цивилизации, поскольку любая цивилизация, будучи эпохой упадка метафизики, осмысливает реальность прагматически. Шпенглер, ощущая себя на грани двух миров — Фаустовской цивилизации и Русской предкультуры — хотел оставаться фаустовским человеком и предлагал цивилизации, которую считал своей, своевременное ей решение:

"Meine Philosophie selbst würde demnach Ausdruck und Spiegelung nur der abendländischen Seele (…) und zwar nur in deren heutigem zivilisierten Stadium sein"[2].

"…сама эта философия представляет собой выражение западной души (…), притом только в ее цивилизованной стадии"[3].

То обстоятельство, что на Западе, в отличие от России, создатель морфологии всемирной истории остался непонятым как раз по причине своей метафизичности, поэтичности и вненаучности, служит не только намеком на уже не совсем полную принадлежность Шпенглера Фаустовской цивилизации, но и наводит на мысль о необходимости идти дальше Шпенглера, стремясь удовлетворить требованиям наметившейся Русской культуры. Адаптация исторической морфологии к возможностям и требованиям раннего общества, каковым является русский мир, предполагает освобождение шпенглеровского метода от рационалистической цензуры. Русский философ истории должен получить возможность максимального восприятия реальности, в которой существуют исследуемые им культуры. Важно не просто, как это делает Шпенглер, описывать пространственно-временное своеобразие культур с квази-объективистской позиции созерцателя эпохи модерна, пусть даже и пытающегося вчувствоваться в «объект», но реконституировать реальность, в которой жил человек изучаемой культуры, включая, например, космогонию и богов.

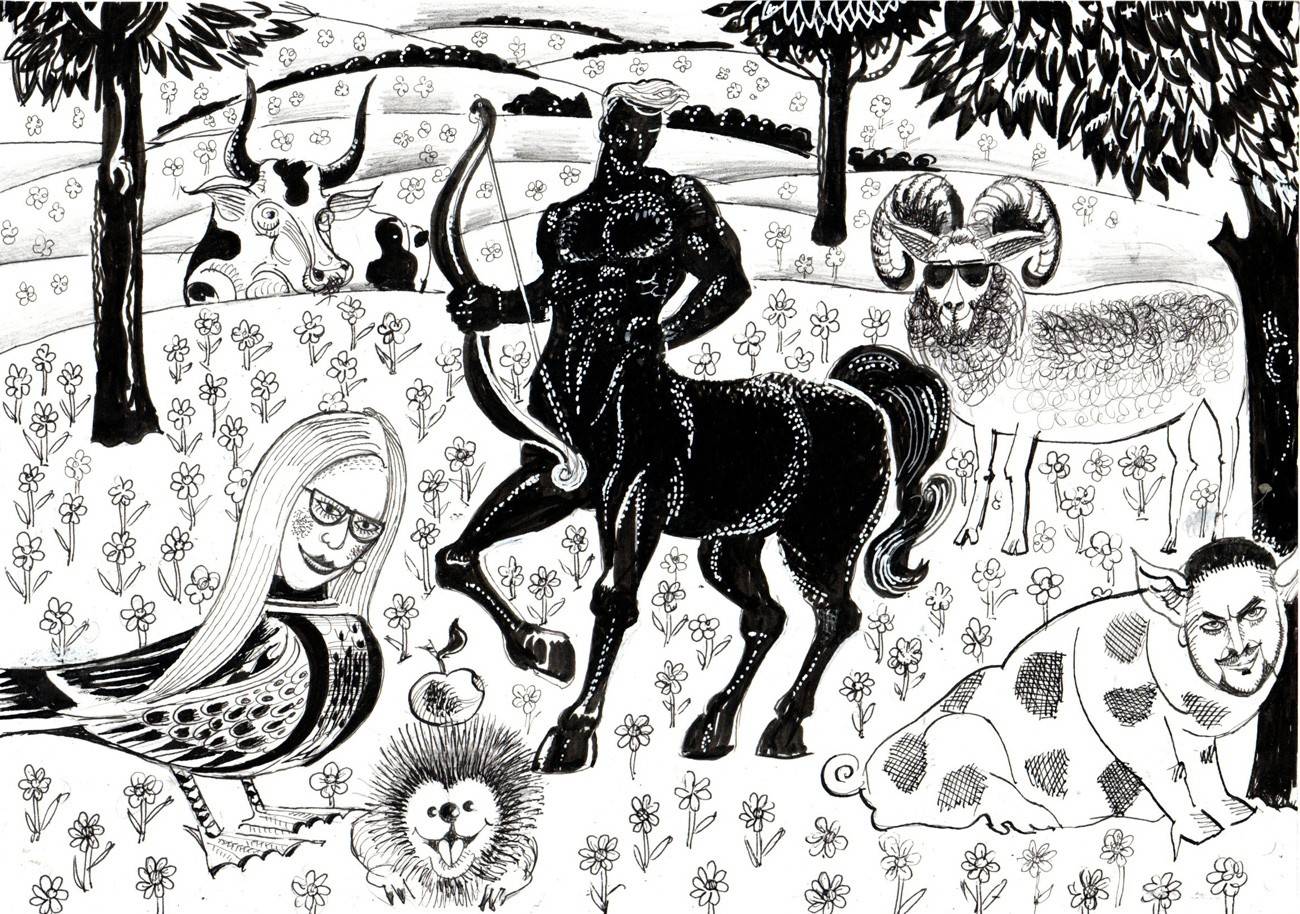

Очевидно, что жизненный мир традиционных культур не делится на объективную и субъективную, имманентную и трансцендентную реальность. Судя по дошедшим до нас источникам, ангелы и бесы в Европе высокого Средневековья были реальностью не меньшей, а порой и большей, нежели все те феномены, на которые направлена интенциональность модерна. Исследователь, намеренный использовать метод исторической морфологии, должен воспринимать всерьез не только динамику представлений о мире, но и динамику самого мира, составляющего вместе с представлениями о нем смысловую тотальность, которую мы обозначаем термином миф-система.

Шпенглер вплотную подошел к окончательному преодолению модерна, но не решился на последний и с необходимостью следующий из морфологии всемирной истории шаг. Он утверждает:

"Die lichtumgebenen Engel des Fra Angelico und der frührheinischen Meister und die Fratzengesichter an den Portalen der großen Dome erfüllten wirklich die Luft. Man sah sie, man fühlte überall ihre Anwesenheit. Wir wissen heute gar nicht mehr, was ein Mythos ist, nämlich nicht ein ästhetisch bequemes Sichvorstellen, sondern ein Stück leibhaftigster Wirklichkeit, das ganze Wachsein durchwühlend und das Dasein bis ins Innere erschütternd. Diese Wesen sind ringsumher beständig da. Man erblickte sie, ohne sie zu sehen. Man glaubte an sie mit dem Glauben, der den Gedanken an Beweise als Lästerung empfindet"[4].

"Окруженные сиянием ангелы Фра Анджелико и раннерейнских мастеров, как и рожи на порталах больших соборов, в полном смысле слова наполняли воздух. Люди их видели, они повсюду ощущали их присутствие. Сегодня нам совершенно неведомо, что такое миф, т. е. миф не как эстетически покойное представление, но как элемент телесной действительности, которая проламывает бодрствование и потрясает существование до самого его основания. Эти существа постоянно обступают человека. Их усматривали тогда, не видя. В них верили такой верой, для которой уже одна только мысль о доказательстве была кощунством"[5].

Философ понимает, что для европейца XI — XV вв. души святых, ангелы, бесы, ведьмы, суккубы, инкубы были вполне реальны, но продолжает — возможно, не вполне искренне, если принимать во внимание его личный опыт[6] — убеждать читателя в том, что этих существ «усматривали, не видя». Он не использует слово «объективно», но явно подразумевает его — не видели, потому что существ этих в реальности все же нет. Шпенглеру, как никому другому, можно бросить упрек Е. Головина:

"вся беда (…) европейских мифологов в том, что они не верят в богов… (…) Ничего кроме атеистических книжонок на эту тему у них не получится"[7].

Однако это в полной мере касается и русских мыслителей, которые не готовы всерьез воспринимать многие феномены исследуемых культур. Русские исследователи, опираясь на установки западного сциентизма, произвольно расчленяют смысловые тотальности на реальное и фиктивное. А между тем, появление на европейских географических картах Америки и исчезновение с них ада и рая следует воспринимать как равноценные явления. Для построения полновесной исторической морфологии необходимо признать, что, в конечном итоге, степень реальности того или иного феномена определяется верой общества в его реальность. «Америка», «ад» или «рай» являются реальными в той мере, в какой в них верит или не верит общество, независимо от того, какие основания для веры считаются достаточными в конкретный момент истории. Подчеркнем, что вера как критерий достоверности распространяется не только на абстракции, но и на чувственный опыт. В определенных состояниях «нормальные» явления — например, собственная телесность — могут восприниматься как нечто нереальное или менее реальное, нежели явления «паранормальные».

Говоря о вере как мере реальности, не следует ставить ее в зависимость от таких категорий как «индивид», «я», «самость» или вообще «субъект». Подобное соотношение проблематично даже для зрелого мышления позднего модерна, не говоря уже о традиционном или архаическом мироощущении. Так, Хайдеггер верно отмечает, что при экзистенциальной интерпретации «я» «самость» как собственно «ядро» существования улетучивается:

"Wenn das „Ich“ eine essentielle Bestimmtheit des Daseins ist, dann muss sie existenzial interpretiert werden. (…) Soll das Selbst aber „nur“ als eine Weise des Seins dieses Seienden begriffen werden, dann scheint das doch der Verflüchtigung des eigentlichen „Kernes“ des Daseins gleichzukommen"[8].

"Если "Я" есть сущностная определенность присутствия, то она должна интерпретироваться экзистенциально. (…) Если однако самость понимать "лишь" как один из способов бытия этого сущего, то это сводится как будто все же к распылению собственного "ядра" присутствия"[9].

С другой стороны, по Хайдеггеру, собственное существование может быть выведено лишь из со-существования с иным:

"Das eigene Dasein ist nur, sofern es die Wesensstruktur des Mitseins hat, als für Andere begegnend Mitdasein [10].

"Свое присутствие, насколько оно имеет сущностную структуру события, есть лишь как встречное для других соприсутствие" [11].

Тезис, согласно которому феномены реальны в той степени, в которой общество верит в их реальность, предполагает, что вера не следует за феноменами, но предшествует им, причем реальность мира не статична, но динамична — в том смысле, что одно и то же явление становится более или менее реальным. В традиционные эпохи мир настолько реален, что учения, каким-то образом релятивирующие бытие, не приживаются в обществе. Речь идет не только о «трансцендентном» мире богов и духов, но и о мире, данном в непосредственном опыте. В посттрадиционные периоды истории а также в определенных состояниях индивидуального сознания даже воспринимаемое «органами чувств» перестает быть абсолютно реальным. В эпоху постмодерна, как и в любую эпоху цивилизационного заката, нет уверенности ни в чем, и бытие воспринимается как некая симуляция. Таким образом, нарастающая и убывающая реальность составляет динамику миф-систем. Весь комплекс теорий и методов, связанных с изучением миф-систем мы именуем мифофизикой.

[1] Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. S. 24.

[2] Ibid., S. 64.

[3] Шпенглер О. Закат Европы. Ростов-на-Дону, 1998. С. 94.

[4] Spengler, op. cit., S. 914.

[5] Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М.: «Мысль», С. 301.

[6] Шпенглер отличался чувствительностью, граничившей с патологией. Он мог ощутить физическое недомогание при виде плохой архитектуры или бывал тронут до слез, увидев изящный образец мебели рококо. В детстве он придумывал целые государства и переживал вещие сны, которые свидетельствуют не только о болезненном страхе, но и об особом интуитивном даровании. Так, в горгульях французской готики он, уже будучи взрослым, распознал «рожи» своих детских кошмаров. Мальчиком Шпенглер как бы наяву проживал античные или сказочные сцены, и в зрелом возрасте сны наяву были для него повседневной реальностью. См.: Felken D. Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur. München 1988. S. 30; Koktanek A. M. Oswald Spengler in seiner Zeit. München, 1968. S. 26-27.

[7] Цит. по: Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: «Академический Проект», 2013. С 433, сноска 4.

[8] Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1967. S. 117.

[9] Хайдеггер М. Бытие и время. Четвертая глава: Бытие-в-мире как событие и бытие самости. § 25. Постановка экзистенциального вопроса о кто присутствия. URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/bytie.txt.

[10] Heidegger, op. cit., S. 121.

[11] Хайдеггер М. Бытие и время. "Люди "§ 26. Соприсутствие других и повседневное событие. URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/bytie.txt.