И всё же в XVII веке русское «начало», как сказали бы славянофилы, прорывалось, прорастало сквозь все греческие и сирийские завалы. Это уже видно хотя бы по приведённым ранее расхождениям голосом – нарушениям унисона. Но этим дело не ограничивалось. Многоголосие чем дальше, тем больше пробивало себе дорогу. Сперва появилось так называемое путевое (или путево-демественное) многоголосие. Надо сказать, что при его формальной расшифровке получаются жёсткие диссонансы. Поэтому есть два направления дешифровщиков: одни считают эти диссонансы законными, настаивая на том, что русские люди XVII века культивировали уходёр не лучше самых крайних фокусов, например, Стравинского; другие же стараются, неистово практикуя модуляции в расшифровке (часто при полном отсутствии каких бы то ни было указаний в крюках на оные), превратить этот уходёр в нечто более-менее благозвучное. Автор этих строк старается держаться средней позиции: полагает, что модуляции, да, были – но старается отыскать для них основания в знаках-крюках. Иногда они находятся – и тогда получается, на мой взгляд, нечто более-менее не диссонантное – да ещё и схожее с русским подголосочным многоголосием (при всей несхожести основного напева с народными песнями). Интересующихся прошу взглянуть - пример 1. Но, к сожалению, указания, позволяющие сделать такое прочтение, находятся довольно редко.

В XVII веке время шло быстро. Очень скоро начался переход с крюков на пятилинейную нотацию, схожую с используемой сегодня (старообрядцы, появившиеся тогда же, сей переход не приняли). Появились и новые виды многоголосия, бывшие явным отголоском западного гармонического пения. Наиболее распространённым стилем был так называемый партесный (от польского partesy – партии, то есть партии отдельных голосов). С одной стороны, как я уже говорил выше, русский народ – народ-многоголосник – и потому стал принимать такое пение. С другой же – это всё-таки был «не тот» стиль многоголосия, значительно более продвинутый, нежели осторожные опыты наших предков, к тому же наполненный наработками, основанными на чужом наследии, опять же вступающими в противоречие с русским музыкальным вкусом. (Внимательный читатель сразу же может сделать вывод: опять чужебесие, дубль-два!). К тому же сам стиль был, честно говоря, не очень важный, а точнее – дважды провинциальный по отношению к общеевропейской традиции – он пришёл из Польши (провинциальный вариант) – и даже не в польской, а в украинско-белорусской интерпретации (без слов). Кроме того…

Кроме того, в гармоническом пении всегда есть проблема – обобщение гармонией мелодии. В появившихся тогда (ближе уже к XVIII веку) свободных сочинениях такое обобщение имело быть – поскольку и мелодии часто составлялись из европейских общих мест. Но значительная часть появившихся тогда творений была попытками гармонизации мелодий вот этого самого знаменного роспева, с его специфической ладовой структурой, с его сплющенностью – а главное, с постоянной сменой ладовых устоев. Даже позднейшие композиторы часто не могли справиться с гармоническим обобщением всех этих злохитростей. Что же говорить о русских мастерах пения, с грехом пополам усвоивших не лучшие европейские шаблоны, находившихся в периоде ученичества! Словом, партесные гармонизации были весьма и весьма специфичны. Каждая нотка напева (проходившего в теноре) гармонизовалась увесистым, полнозвучным четырёхголосным аккордом, да ещё почти всегда в первом обращении, то есть с основным тоном в басу! В итоге получалось, что чуть ли не каждая мелкая нотка становилась основой гармонического устоя; устои менялись, пожалуй, чаще, нежели в самом напеве – и менялись в быстром темпе, да ещё оформленные полновесными аккордами. Получалось что-то вроде «пляски бегемотов». Добавлю свои впечатления: уже в позднесоветское время, когда появился интерес к таким песнопениям и – главное – возможность их исполнять в концертах, их пели по возможности мягче, благо это всё-таки пение a cappella; но несносно частая смена аккордов производила впечатление мяукания. Словом, западная музыкальная культура, бывшая несомненно притягательной, давала на русской почве весьма специфические плоды. Вот когда не хочешь, да вспомнишь заклинания славянофилов о необходимости органичности…

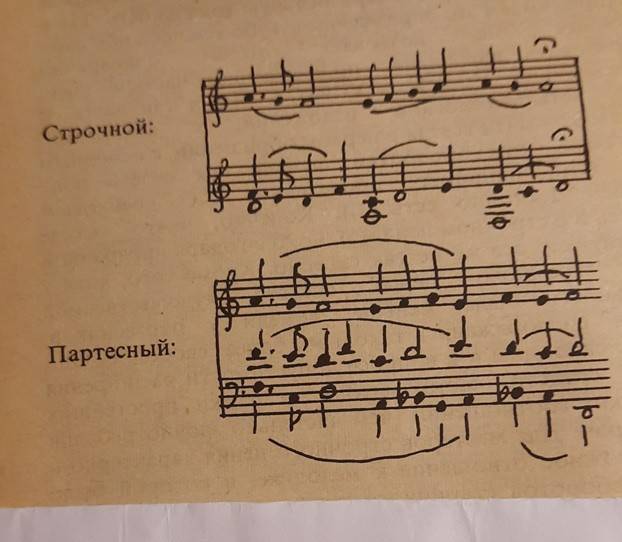

Но русская талантливость нашла и здесь выход. Наряду с партесным появился и так называемый строчной стиль – а также его весьма редкий, но более продвинутый вариант – стиль демественно-партесный. Записи произведений этих стилей были, как правило, сделаны разными видами крюков, а отнюдь не нот. Это значительно ограничивало возможности как фактуры, так и набора гармоний. С записью было тоже не всё благополучно – мастерам приходилось употреблять тьму ухищрений, чтобы хоть как-то расширить диапазон если не мелодии, то сопровождающих голосов. Но при более-менее внимательном взгляде на эти кажущиеся примитивными произведения становится видна их куда большая, нежели в партесах, гармоническая зрелость. В них нередки септаккорды (правда, с пропущенной терцией – но и этого в партесах не дождаться). Аккорды не в первом обращении (как в полном, так и в неполном виде) в них нередки. А главное – есть попытки гармонического обобщения мелодических оборотов, пусть даже самых простых. Вот сравнение гармонизаций одной и той же попевки – т. н. кулизмы восьмого гласа. Партесный вариант взят из публикации нот, по которым, помимо прочего и прочих, пел Пётр I (Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971, с. 437-438). Строчной расшифрован автором из уникальной рукописи рубежа XVII – XVIII веков, хранящейся в Российской Государственной библиотеке (в дальнейшем – РГБ), ф. 218 № 343, л. 91. В обоих вариантах – не тяжеловатое четырёхголосие, а относительно прояснённое трёхголосие; основная мелодия проходит, по условиям того времени, в теноре (здесь – средний голос). Сравним:

двойной клик - редактировать изображение

Итак, что мы видим? В партесном варианте – типичный пример формальной гармонизации: на одной гармонии лишь в одном месте находятся два звука основной мелодии, зато в другом месте на один звук этой мелодии (ре) приходятся две гармонии. Если учесть, что единицей движения знаменного роспева, в отличие от большинства мелодий нашего времени, была половинная нота (почему я и стараюсь, где возможно, сократить вдвое длительности расшифровок), а все чётные четвертные ноты, следовательно, находились на слабом времени, то становится понятной нелогичность такой обработки, в которой совершенно не учитывался статус иных звуков как проходящих – и, следовательно, не было и не могло быть гармонического обобщения мелодии. Формальное выполненное задание по – не скажу, гармонизации, но по созданию гармонической вертикали – и выполненное весьма неуклюже.

Что же касается строчной обработки, то она куда более логична. Оборот фа-ми-ре-фа гармонически обобщён ре-минорным трезвучием, синкопа до-ре-ми – доминантовым (в данном случае в обоих вариантам доминанта минорная), в заключительном обороте также нет смены гармоний – явная тоника. Везде проходящие звуки трактованы именно как проходящие. Словом, в строчном варианте перед нами – действительно гармонизация, пусть и простенькая и не без жёсткостей (параллельные квинты). Подобные примеры можно было бы умножить – но ограничусь этим. Желающие могут хотя бы по материалам Н. Д. Успенского сделать подобные сопоставления.

В чём же секрет «строчников»? Почему люди, пошедшие по западному пути вроде бы дальше и решительнее, чем сторонники строчного компромисса, пытавшиеся совместить прежние наработки (вплоть до использования старой, довольно неуклюжей нотации), оказались в конце концов дальше от сути тогдашнего европеизма – гармониецентризма, внешние формы которого они старались столь форсированно перенять?

Полагаю, что причиной была именно форсированность. При всей своей ориентации на двоичность как смену сильного и слабого времени при делении основной единицы движения, старинные роспевы (в первую очередь – знаменный) плохо укладывались в европейский такт, и их в переводе на ноты писали без размера. Этим всякая нота основного напева на бумаге в глазах людей, ещё не усвоивших ритмические тонкости, как бы приравнивалась к другой, и как бы требовала основательной гармонизации. И таковая осуществлялась – посредством подставления под неё аккорда или трезвучия в первом обращении. Результаты налицо.

Впрочем, правомерно и иное объяснение возникновения такого стиля. Оно может быть вместо первого – а может и дополнять его. Как известно, в западном мире с давних пор бытовали обработки уставных грегорианских мелодий. Но там сложился иной подход к сохранности таких мелодий: их колоссально удлиняли, превращая собственно мелодию в набор медленно – слишком медленно для восприятия этого как напева – меняющихся звуков, которые как бы оплетались почти что произвольным сочинением. Партесники приняли эту схему помещения уставного напева внутрь произведения (в тенор), но затягивать напев до ряда звуков не стали. В итоге энергично движущаяся, да ещё и плохо согласующаяся с функциональной гармонией мелодия входила в противоречие с устремлениями композиторов – и это противоречие разрешалось принятием такого специфического стиля обработки.

Что же касается крюковой (особенно знаменной) письменности, то, во-первых, она (как правило, через основной ритмический речитативный знак – стопицу) задавала ритмику, выявляя единицу движения – половинную ноту. В отношении прочих знаков она группировала звуки, выражаемые четвертными нотами, в группы, за редким исключением кратные двум. Таким образом, в мышлении певца, поющего по крюкам, совмещалась и чётность группировок мелких звуков, и то, что какая-то группа звуков (не обязательно мелких) чем-то связана. Это, как полагаю, не могло не привести, во-первых, к слабому, теоретически неосознанному, но всё же ощущению соотношения сильного и слабого времени – а, во-вторых, к такому же смутному, но всё же имеющему быть ощущению единства какой-то группы звуков, из которых одни являются главными, а другие – подчинёнными.. И то, и другое, похоже, вело к мысли о гармоническом обобщении таких групп. Поэтому относительная гармоническая «продвинутость» строчного и демественно-партесного пения может быть и следствием использования прежних видов нотации – как знаменной, так и т. н. демественной.

Таким образом, здесь проявилось своего рода правило: чрезмерно поспешное усвоение нового влечёт за собой непонимание глубинных закономерностей этого нового, без которого такое усвоение является не более чем неорганичной формальностью. Так, поспешное усвоение нот с отвержением крюков (действительно неудобной нотации) – а вместе с тем того, что вложили в эти крюки поколения певцов – привело к игнорированию ритмики – и плохому пониманию того, чем же должна быть гармонизация как таковая.

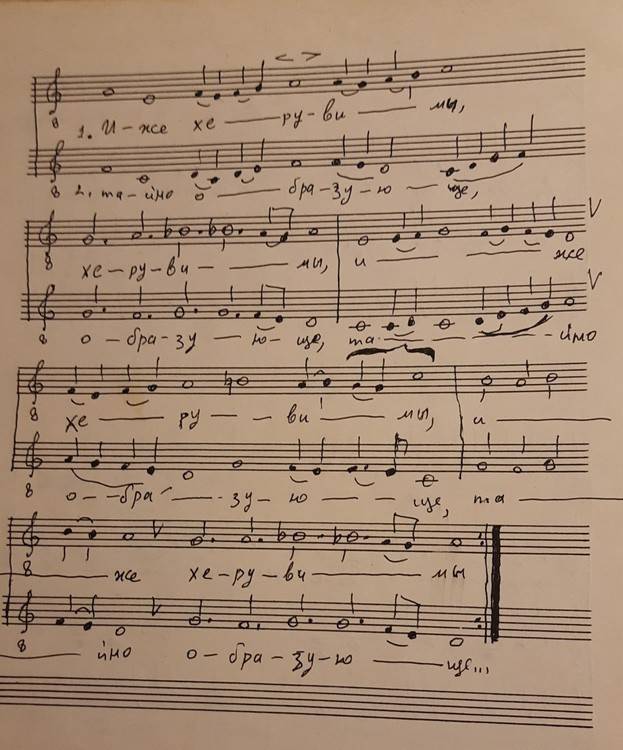

Кроме того, если «партесники» применяли с большей или меньшей регулярностью применявшиеся тогда в Европе последования гармоний, связанных функционально, то явно не столь «продвинутые» «строчники» (равно как и «партесно-демественники») использовали эти соотношения наряду со всевозможными параллелизмами, безграмотными или просто устарелыми с точки зрения тогдашней европейской музыкальной теории – но порой перекликавшимися с практикой русского фольклора – с теми же подголосками. В итоге – «строчники» и «дем-партесники» нередко применяли последования, которые впоследствии были как бы переоткрыты и по-иному развиты русскими композиторами уже XIX века. И эти модально-диатонические последования сплошь и рядом меньше противоречили уставным напевам, нежели функциональная гармония. Порой самобытные поиски данных мастеров пения принимали особый характер, совершенно не отвечающий Европе XVII века. Словом, русская самобытность пробивалась вовсю. Особенно это сказывалось там, где была возможность отойти от знаменного пения и создать свою мелодию. Я не поверил своим глазам, когда прочёл двухголосную запись Херувимской песни Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (РГБ, ф. 37 № 373, начало XVIII в., л. 224 – 228). В этой записи были активно использованы довольно редко применявшиеся модуляционные знаки – для знакомых со старыми нотациями поясняю: «помета со словом» – для модуляции на большую секунду вверх, по Ю. Н. Холопову и «помета с крыжом» – для модуляции на большую секунду вниз, по Т. Ф. Владышевской. Поэтому в верхнем голосе звучит то си-бемоль, то си. В двухголосии хватает неуклюжестей – вплоть до движения параллельными квинтами. Но вот оборот, отмеченный фигурной скобкой…

двойной клик - редактировать изображение

Это уникально. Это какая-то фольклорная «степь широкая». Классика протяжной песни – удалое расхождение голосов в октаву. Достаточно нахальный эксперимент – особенно после принципиальной монотонии знаменного роспева. Строго говоря, эксперимент не слишком удачный – лихой оборот слишком противоречит общему духу Херувимской песни. Но, видать, «накипело», бесконечная монотония надоела – и в благолепное пение пробился лихой русский напев. Это выглядит действительно резко – тем более, что все последующие слова довольно длинной Херувимской пелись на тот же мотив – и, значит, сей оборот повторялся раз восемь...

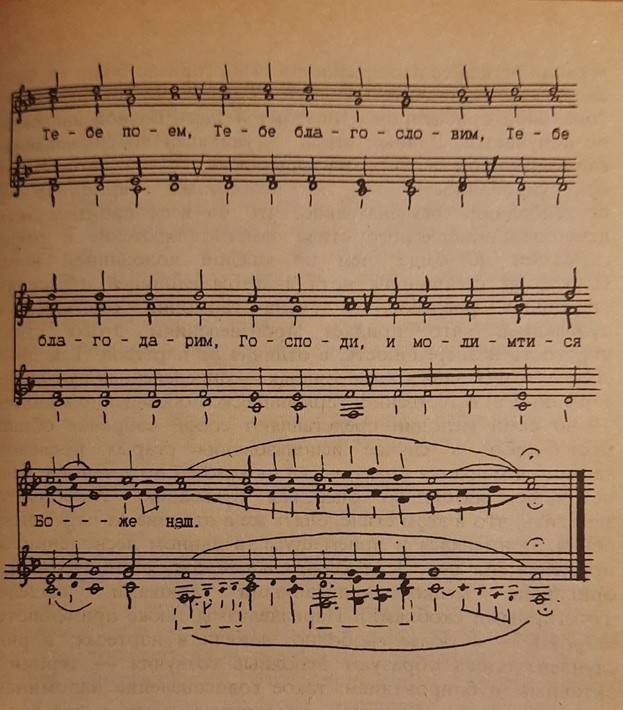

Но это не было единственным случаем. В смежной области – демественно-партесной – порой появлялись не менее интересные прорывы. Какие фокусы приходилось применять мастерам пения, чтобы посредством скудного пометного звукоряда охватить голоса смешанного хора – надо излагать особо (впрочем, в упомянутых выше статьях кое-что дано). Конечно, всё равно возможности были ничтожны по сравнению с использованием нот. Но эта ничтожность вычерпывалась, что называется, до донышка – и в итоге появлялись вот такие уникумы (РГБ, ф. 218 № 343, л. 619 об. – 620):

двойной клик - редактировать изображение

В данном песнопении уставная мелодия, как всегда, проходит в теноре. Но здесь важна не она, а то, что на неё, так сказать, «надето». Откровенные параллелизмы гармоний полновесного хора, не типичные для культурной музыки ни XVII, ни XVIII, а разве XIX века, да и то в творениях кучкистов, как попытки передать русский народный колорит, такие же параллелизмы голосов с удвоениями, вызывающие в памяти хоры Бородина или Римского-Корсакова, только бывшие лет этак за 180 до них… Как, где мастера пения того времени, с грехом пополам освоившие, что называется, какую-то дюжину приёмов европейской музыки, сумели с такой талантливостью и зрелостью переделать эти приёмы по-своему, по-русски? Как и где это всё прорвалось? Понятно, что барокко, царившее тогда в Европе, далеко не обладало нормативностью классицизма – и в нём нередки были смелые, порой даже нахальные поиски. Но кто сумел придать этим поискам столь русский колорит? Увы, неизвестно. Можно сказать только то, что одна из рукописей, содержащая такого типа песнопения (Гос. Ист. Музей, Синод. певч. собр., № 233), принадлежала одному из любимых монастырей Романовых – Антониево-Сийскому. Возможно, там и процветала школа мастеров такого пения.

Благодаря активному применению таких приёмов русский, если так можно выразиться, акцент появлялся даже тогда, когда и в основе песнопения был явно чужой мотив, и налицо было подражание европейским концертным формам. Такова, например, одна из обработок ирмоса «Христос рождается» греческого роспева. Всё же этот роспев, появившийся в России в XVII веке, имеет греческое происхождение (что автору этих строк и пришлось доказывать в статье, появившейся в академическом ежегоднике «Памятник и культуры. Новые открытия» 1992 г. (реально вышел в 1994-м)). Итак, роспев – греческий. Обработка его насыщена европейскими приёмами, равно как и европейского же типа «общими местами» – мелодическими оборотами, украшающими композицию. А в итоге? Всё равно всё получилось с русским оттенком – из-за использования – из-за тех же параллелизмов, явно перекликающихся с фольклором – вплоть до унисонного зачина, а затем сразу резкого подхватывания всем хором (насколько это «по-нашему», думается, не нужно пояснять). Слава Богу, эта расшифровка была исполнена камерным хором «Покров» – и до сих пор в немалом количестве «висит в сети». Желающие могут послушать и оценить сами. Для заинтересовавшихся более говорю: мои расшифровки вывешены на сайте horist.ru. При их анализе или исполнении следует учесть: расшифровка велась по старым образцам – а в них единицей движения была половинная, а не четвертная (как привычно ныне) нота.

К сожалению, данный стиль, что называется, «не зажился» Он был слишком тонок, его создатели старались совместить и то, и это – а впереди была чудовищная ломка петровщины. Противостояние старого и нового достигло тогда пределов – равно как и новое становилось всё более вульгарно-плакатным. Люди, желающие как-то устоять против этого беспардонного натиска, хватались даже не собственно за религию – а за религиозную, в том числе и обрядовую традицию, как за жизненный устой. В итоге – с одной стороны были сверхтяжеловесные (нормой стало двенадцатиголосие, иногда даже учетверявшееся!!) хоры, либо со слишком частой сменой гармонии (в случае использования старых напевов), либо насыщенные «общими местами» с весьма непритязательным гармоническим костяком и массой неаккуратностей. С другой – цепляющиеся за старину старались удержать прежние напевы (причём благодаря повысившейся точности нотации в их исполнении уже, похоже, не находилось места подголоскам). Всякие компромиссные, «экспериментальные», если так можно выразиться, стили отмирали. Либо старое занывание, либо новый «плакат». Либо чужебесие старое – либо чужебесие новое. При тогдашнем хаосе всё это могло совмещаться и в каком-то одном богослужении. Но остались крайности – либо старое, либо «последний визг» – и изложенные выше поиски приказали долго жить – до Бородина, Мусоргского, Римского Корсакова, переоткрывших многое заново…

Правда, русская талантливость в конце концов и с партесами справилась. Но это – тема иного разговора.