Пора чудес прошла, и нам

Отыскивать приходится причины

Всему, что совершается на свете.

У. Шекспир, "Генрих V"

"Нам нравится эта работа — называть вещи своими именами".

К. Маркс

Признание Черчилля, что Великобритания воюет не с Гитлером и даже не с национал-социализмом, а с немецким духом — дорогого стоит, как и планы англо-американцев относительно того, как поступить с немцами после победы над Германией. Планы эти колебались между массовым физическим уничтожением и уничтожением метафизическим — стиранием идентичности и были таковы, что их авторов, в случае победы Германии, ждал бы процесс типа Нюрнбергского и справедливое обвинение в подготовке преступления против человечности.

Ещё в 1940 и 1941 гг. Т.К. Кауфман (журналист из газеты Jewish Chronicle, знакомец одного из ближних советников Рузвельта, С. Роузмана) двумя (!) изданиями выпустил книгу "Германия должна погибнуть!". В ней он предлагал разделить территорию Германии между пятью странами и провести стерилизацию немецких мужчин и женщин — по 25 человек на одного врача в день; за 3 месяца все немцы должны были быть стерилизованы, а через 60 лет немецкая нация должна была исчезнуть. Статья широко обсуждалась в США.

Кто-то скажет: да мало ли что там мог написать полусумасшедший еврей-германофоб… Но вот что сказал в 1944 г. президент США Франклин Делано Рузвельт министру финансов Генри Моргентау (последний зафиксировал это в дневнике): "Нам надо либо кастрировать всё немецкое население, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они больше были не в состоянии производить на свет людей, способных продолжать творить те же дела". Даже нацисты в своём плане "Ост" уничтожения русского народа не говорили о тотальной кастрации.

Были и иные предложения, в частности об изменении наследственности и, соответственно, идентичности немцев. Так, в самом начале 1943 г. профессор Эрнест Хутон, антрополог из Гарварда, предложил изменить наследственность немцев путём (внимание!) принудительной метисации немецких мужчин и женщин. Схема Хутона была проста: захваченных в плен немецких солдат и офицеров (10—12 млн) вывозят из страны и помещают в лагеря, а оставшихся в Германии немок принуждают к браку с солдатами оккупационных войск и (опять — внимание!) с завезёнными специально для этого иммигрантами.

В 1944 г. на 2-й Квебекской конференции Рузвельт, Черчилль и Моргентау обсудили предложенный последним план. Согласно плану, Германия должна была подвергнуться насильственной аграризации, а её население сокращено до 25 млн человек, причём значительная часть его должна была быть физически уничтожена. Каким-то образом информация о плане Моргентау просочилась вовне, немцы подняли шум и англо-американцам пришлось официально отказаться от плана, но, подчеркиваю: только официально. Реально англо-американцы планировали нечто "моргентауподобное". Об этом свидетельствует брошюра Луиса Ницера (председателя благотворительной организации для еврейских иммигрантов) "Что нам делать с Германией", которая в конце войны десятками тысяч экземпляров бесплатно распространялась в войсках США на территории Германии. Ницер предлагал уничтожить промышленность Германии и передать под контроль союзников её школьную систему, чтобы с раннего возраста воспитывать немцев в нужном для англо-американцев ключе, подавляя немецкий национальный дух и вбивая в них как в народ чувство коллективной вины. Это, собственно, и было сделано впоследствии.

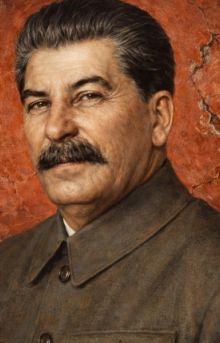

Выдвинув теорию коллективной вины, нацисты применили её к евреям. После победы над Германией США и Великобритания, а позднее Израиль, по сути, приняли эту же теорию и применили по отношению к немецкому народу. На самом деле, никакой коллективной вины не бывает, вина всегда носит индивидуальный, личностный характер. Народ в качестве коллективного виновника — это нонсенс, рождающийся в извращённом мозгу (удивительно, но даже у нас находятся подонки, говорящие о "коллективной вине" немецкого народа и оправдывающие сознательное варварское уничтожение англо-американцами мирного немецкого населения наказанием немцев за их "коллективную вину"). Подход Сталина — "гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся" — верх гуманизма по сравнению со зловещими выдумками союзников и их советников. Именно Сталин заблокировал фрагментацию Германии на несколько десятков государств и её аграризацию. Не смогли союзники резко сократить и численность населения Германии, хотя в первые послевоенные годы от голода умерло около 3 млн немцев. Но вот в последний год войны англо-американцы постарались максимально уменьшить численность населения Германии и нанести ему максимальный психологический урон. Средство — варварские бомбардировки немецких городов.

Дрезден союзники сравняли с землёй, сбросив на него 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб, погибло (главным образом сгорело заживо) от 135 тыс. до 250 тыс. человек; число жертв атомной бомбардировки Хиросимы — 72 тыс. Дрезден — далеко не единственный город, подвергшийся бомбардировкам (так, на Кёльн было сброшено 1350 тонн обычных бомб и 460 тыс. тонн зажигательных), от которых в Германии погибло от 600 тыс. до 1 млн мирных жителей (из них как минимум 80 тыс. — дети) более 40 городов. Неслучайно в Германии (но не за её пределами) в ходу выражение “Bombenholocaust”: немцев массово убивали как немцев. Военной необходимости в этом, как и в атомной бомбардировке американцами Хиросимы и Нагасаки, не было. Удары наносились принципиально по жилым кварталам с демографической и психологической целью. При этом союзники старались не бомбить танковые или авиационные заводы — война заканчивалась и они готовились присвоить эту собственность, поэтому она должна была оставаться целой и невредимой. Заодно, так же, как атомная бомбардировка японских городов, бомбёжка городов немецких была рассчитана на запугивание советского руководства — не помогло.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Уже во время Второй мировой войны англо-американцы разработали ряд плановых мероприятий по изменению менталитета, культурно-исторического кода ("духа") и поведения немцев. Средства — тотальное психологическое подавление с выработкой комплекса коллективной национальной вины (прежде всего перед евреями, но ни в коем случае не перед русскими, десяток миллионов которых был уничтожен по плану "Ост", о русском холокосте вообще никто не упоминает — и это ещё одно проявление русофобии), установление контроля над школьным и университетским образованием, а также над обществоведческой наукой. Что и было сделано сразу после войны. США поставили под жёсткий контроль школьное и университетское образование (это было одним из трёх условий "канцлер-акта"), реализуя воспитание в антигерманском духе. Данная социальная инженерия успешно применялась против немцев в течение 25—35 лет после окончания войны. По сути, она была отработана на них: выросло целое поколение духовно кастрированных немцев, которые в условиях не только военно-политической, но и духовно-интеллектуальной оккупации стали воспитывать себе подобных. Сегодня мы имеем третье такое поколение, проблемы которому создают в основном лишь бывшие гэдээровцы, воспитанные в духе социалистического патриотизма. Но вот что важно: постепенно, по мере американизации Европы, поворотной вехой в которой стали события 1968 г., скрытые под маской "студенческой революции", по мере атлантизации Европы и развёртывания проекта "глобализация" эта инженерия стала активно использоваться и против других европейских наций.

Помимо упомянутых выше средств духовной кастрации, предлагалось ещё и третье средство — изменение наследственности и социальных инстинктов (идентичности и поведения) путём метисации посредством межэтнических и межрасовых браков немцев как белых европейцев с иммигрантами, то есть создания вместо относительно гомогенного в этнокультурном плане общества мультиэтнического, мультикультурного.

Как мы помним, иммиграция из Азии и Африки стартовала в Европе по экономическим причинам. Однако в начале 1970-х годов экономический спад, стагфляция, вызванные отчасти нефтяным кризисом, отчасти другими причинами, привели к безработице; и тут выяснилось, что иностранные рабочие не собираются ехать домой, и правительства европейских стран (а затем Евросоюза) не знали, как справиться с негативными последствиями иммиграции, включая отрицательную реакцию значительной части населения на мигрантов. Вместо решения этой проблемы они пошли по пути изменения отношения белых европейцев к мигрантам. Средство — мультикультурализм, создание мультиэтнического общества; а в перспективе — создание новых наций путём метисации старых и стирания национальной идентичности.

В 2012 г. во время визита в Европу Обама заявил, что XXI в. будет веком формирования новых наций. Чуть позднее Меркель выразилась в том смысле, что к середине XXI в. не будет никаких немцев, а будут общеевропейцы. Так с 1980-х—1990-х годов против европейцев заработало то, что планировалось только для немцев в 1944—1945 гг. и что было отработано на них в 1950-е—1970-е годы. Причём первый и главный удар пришёлся опять же по немцам: Германия принимает больше мигрантов и беженцев, чем другие страны; в ней 51% беженцев охвачены программами интеграции — по сравнению с 34% в Швеции и 11% в Греции. Иными словами, именно Германия опять стала полем эксперимента социальной инженерии по выведению "новых немцев" — населения с фрагментированной деэтнизированной идентичностью. Но мы должны помнить, где находятся истоки этой инженерии и кто исходно назначался её главной жертвой, кого стремились убрать англосаксы (и это им удалось) в качестве своего главного конкурента в ядре капиталистической системы, бросившего им вызов в 1870-е и продержавшего под напряжением: экономическим, военным, интеллектуальным, — до 1945 г., то есть в течение жизни трёх поколений. Именно поэтому союз Великобритании и США, обеспеченный, "сшитый" на рубеже XIX—XX вв., фактически поставил задачу окончательного решения "немецкого вопроса", в чём и признался Черчилль в 1940 г. Именно на немцах отрабатывались психоисторическое подавление, геокультурная виктимизация и такое оргоружие, как мультиэтничность (мультикультурализм). А затем его применили к остальным западноевропейцам.

Почти тысячу лет Западная Европа была франко-германской и только последние двести — англосаксонской. В 1945 г. англосаксы с помощью СССР одержали победу не только над немцами, но и над Европой; точнее, воспользовались нашей победой, открыв второй фронт летом 1944 г., когда исход войны был уже решён, то есть, по сути, примкнув к победителю — так мы и должны квалифицировать эту ситуацию. Прошло три-четыре десятилетия, и логика позднего капитализма, глобализации поставила перед англо-американцами (при всех их внутренних противоречиях) задачу демонтажа национального государства, гомогенизации национальных государств, культур и языков — прежде всего Европы. Мигранты и мультикультурализм — сильное средство реализации этого процесса.

Какой язык должен стать lingua franca, универсальным лексиконом усреднённо-серого в национальном плане (и даже однополом, как пишет в "Краткой истории будущего" Жак Аттали) общества? Конечно же, английский. Как подчёркивает польский эмигрант в Швеции М. Радецкий, в мультикультурном обществе не может быть ни шведского, ни польского, ни какого другого языка, — они должны быть заменены английским. Правда, Радецкий не пояснил, как насчёт набирающих силу китайского, испанского и арабского; остаётся опять вспомнить Шляпника из "Алисы в стране чудес". Впрочем, Радецкий и такие, как он, начиная с Рихарда Куденхове-Калерги, озабочены ситуацией только в Европе, ситуацией европейцев, которых предполагается превратить в мультикультуралов. Нетрудно заметить, что речь идёт об обществе-химере, основная масса населения которого представляет усреднённую толпу без национальности, культуры, традиции, идентичности, определённого цвета кожи, — короче говоря, без свойств; обществе, в котором важные позиции, включая руководящие, занимают мигранты или их дети. Вспомним: согласно журналу "Экономист", 23% мест в бундестаге должно принадлежать лицам с ненемецкими корнями, то есть туркам, курдам, арабам…

По сути перед нами реализация проекта Куденхове-Калерги, который считал, что в Европе не должно быть государств и государственных границ — только региональные ("Европа регионов"), население должно быть смешанным, то есть утратившим национальную идентичность, а руководящую культурную и интеллектуальную (а следовательно, и политическую) роль должны играть, согласно Куденхове-Калерги, евреи. Неудивительна и поддержка, которую он получал и от еврейских организаций, и от семей Ротшильдов и Варбургов.

Сегодня мы видим, что традиции стираются даже на уровне правящих в Европе королевских домов. Последний пример — свадьба сына принцессы Дианы и Меган Маркл. И дело даже не в социальном статусе и цвете кожи невесты, а в систематическом нарушении принятого обряда бракосочетания в королевской семье. Обряд проводил Майкл Карри из Чикаго, епископ Епископальной церкви США. Хотя она и является ответвлением англиканской церкви, но, во-первых, это всё же не английская церковь, а, во-вторых, ответвление. То, как епископ вёл себя во время бракосочетания (прыжки, ужимки), очень напоминает поведение негров — участников похорон в Новом Орлеане: веселье, шуточки, — там так принято. Но Кентерберийское аббатство — не "там", а здесь. И нужно было видеть, с каким лицом сидела королева. Разумеется, это — частный случай. Тем не менее.

Как заметил Дуглас Мюррей, все понимают и признают, что европейцы не могут стать арабами, индийцами и китайцами, но почему-то считается, что все могут стать европейцами, а потому Западная Европа превращается в единственное место на планете, которое принадлежит всем, но самим европейцам — в последнюю очередь, становясь "утопией" в исходном греческом смысле, "местом, которого нет". Но в таком случае получается, что европейцы — это люди, которых нет: sine loco ("без места"), бомжи? И эти люди, неспособные навести порядок у себя дома и, по сути, не являющиеся хозяевами этого ничейного дома, учат нас жить?!

В 1990-е годы, да и после, коллективный Запад и его холуи в России попытались применить к русским те методы, которыми после мировой войны давили Германию, а с 1980-х обрушили на европейцев. Мерзавцы разного рода заговорили о необходимости покаяния за сталинизм-коммунизм, о том, что сталинский и гитлеровский режимы — одно и то же и оба равно виноваты в развязывании Второй мировой войны, о том, что для русских характерно тоталитарное сознание, его нужно менять, начиная с отказа от русских народных сказок и т.д. и т.п. Советофобия быстро превратилась в русофобию. Начались разговоры о необходимости привлечения мигрантов — на эту тему немало распространялись Егор Гайдар и его шайка.

У нас — не прокатило. Россия не Германия: степень социокультурной сопротивляемости больше, к тому же сопротивляемость духовная подкреплена ядерным "щитом и мечом". Разумеется, нам ещё предстоит немало сражений на фронтах психоисторической (как минимум) войны, но уже сейчас ясно: так, как вышло у Запада с немцами, с нами не получится. Но это отдельная тема. Вернёмся к вопросу о кризисе.

Итак, Европа в кризисе. Логично было бы предположить, что объяснять ситуацию и нащупывать пути выхода из кризиса должна наука об обществе. На самом деле постзападная социально-гуманитарная наука чаще всего занимается диаметрально противоположным. Более того, представители, руководители, организаторы её мейнстрима делают всё, чтобы не заниматься реальными проблемами, не видеть их, заблокировать и маргинализировать тех, кто пытается увидеть реальные проблемы и дать на них адекватный ответ. Это видно и по многим монографиям и статьям, но особенно по так называемым научным конференциям, на подавляющем большинстве которых делается всё, чтобы заболтать реальные вопросы и подменить их не третьестепенными даже, а тридцатьтретьестепенными микровопросами, интересным разве что полутора человекам — специалистам по "третьему волоску в левой ноздре".

Отличный пример типичной для Постзапада конференции по гуманитарно-социальной тематике приводит Дуглас Мюррей в книге "Странная смерть Европы". Приведу длинную, но заслуживающую внимания цитату: "Несколько лет назад во время конференции в Гейдельбергском университете мне внезапно стала ясной катастрофа современной немецкой (это относится ко всей постзападной. — А.Ф.) мысли. Группа учёных и просто участников собралась обсудить историю отношений Европы со Средним Востоком и Северной Африкой. Очень скоро стало ясно, что из этого ничего нельзя будет извлечь, поскольку ничего не могло быть сказано. Череда философов и историков тратила время своих выступлений, упорно пытаясь как можно более успешно ничего не сказать. И чем успешнее мало что говорилось, тем сильнее были чувства облегчения и признательности присутствующих. Ни одна попытка обратиться к какой-либо идее, событию или факту не могла иметь место, не будучи проверенной на лояльность на "блок-посту" современной академической науки. Не были возможны никакие обобщения, никакие особые мнения. Под подозрением оказались не только история и политика. Философия, идеи и сам язык были словно подвергнуты оцеплению как место преступления. Любому внешнему наблюдателю чётко очерченные границы этого места были хорошо видны. Работа учёных заключалась в патрулировании кордонов, в то же время предпринимались отвлекающие манёвры, чтобы любой ценой не допустить случайного возвращения участников в сферу идей.

Все реально относящиеся к делу слова и термины немедленно словно помечались флажками и начинали оспариваться. Очевидной проблемой стало слово "нация". "История" стало ещё одним словом, вызвавшим немедленную остановку. Когда кто-то попытался использовать слово "культура", все вообще остановились. (Было слышно, что) термин имеет столько различных значений, что по его поводу нет согласия, а потому его нельзя использовать. Самому термину не позволили что-либо означать. Цель этой игры — а это была именно игра — заключалась в том, чтобы сохранить видимость академического исследования и в то же время сделать плодотворную дискуссию невозможной. Во многих научных и образовательных учреждениях Европы эта игра продолжается — к удовлетворению и облегчению её участников, с одной стороны, и к раздражению и безразличию всех остальных, с другой.

Если и сохраняется хоть какая-то главная, ключевая идея, то она заключается в следующем: идея — это то, что создаёт проблемы. Если и сохраняется хоть какое-то общее ценностное суждение, то оно заключается в следующем: все ценностные суждения ошибочны. Если и сохраняется какая-никакая определённость, то это принципиальное неверие в определённость. И если это не является вкладом в философию, то это, несомненно, вклад в определённый тип установки — мелкой, поверхностно-ограниченной, едва ли способной пережить сколько-нибудь продолжительную атаку, но легко адаптируемой".

Дуглас Мюррей абсолютно точно отразил ситуацию — свидетельствую как очевидец. Повторю: то, о чём пишет Мюррей, характерно не только для немецкой, некогда совершенно блестящей, но и для североатлантической науки вообще. Неудивительно, что конференция, описанная Мюрреем, — правило, а не исключение. Собственно, это и есть характеристика науки Постзапада в эпоху постмодерна. Отчасти это реализация того, что исходно было заложено в социальную науку буржуазного общества. Достаточно вспомнить, что писал о homo academicus Пьер Бурдье, а о "научном сотруднике" — Александр Зиновьев. Обществоведческая наука, порождённая буржуазным обществом, не только отражает именно его реалии, но и призвана выражать интересы его господствующих групп, их видение мира. Как заметил Иммануил Валлерстайн, научная культура, социальная наука — это не просто рациональные поиски истины. Она была формой социализации различных элементов, выступавших в качестве кадров для всех необходимых капитализму институциональных структур. Как общий и единый язык кадров, но не трудящихся, она стала также средством классового сплочения высшей страты, ограничивая перспективы или степень бунтовщической деятельности со стороны той части кадров, которая могла бы поддаться этому соблазну. Более того, это был гибкий механизм воспроизводства указанных кадров. Научная культура поставила себя на службу концепции, известной сегодня как меритократия, а раньше — как "la carrière ouverte aux talents". Эта культура создала структуру, внутри которой индивидуальная мобильность была возможна, но так, чтобы не стать угрозой для иерархического распределения рабочей силы. Напротив, меритократия усилила иерархию. Наконец, меритократия как процесс (operation) и научная культура как идеология создали завесу, мешающую постижению реального функционирования исторического капитализма. Сверхакцент на рациональности научной деятельности был маской иррациональности бесконечного накопления. Сегодня, в условиях терминального кризиса капсистемы, западная наука тоже переживает острейший кризис, а её мейнстрим вырождается в пропаганду — в том числе мультикультурализма. В позднекапиталистическом социуме наука об обществе как структура и как процесс организуется таким образом, чтобы полностью избежать острых вопросов и детеоретизировать знание, сведя его к описанию третьестепенных феноменов (отсюда мода на устную историю, изучение гендерных отношений и прочей псевдонаучной мути).

Прав французский философ Шанталь Дельсоль, который уподобляет нынешнего европейца павшему Икару, если бы тот выжил, — то есть инвалиду с Invalidenstraße (Инвалиденштрассе). И инвалидность, разруха, подчёркивает Дельсоль, прежде всего в головах — разруха, замешанная на страхе видеть реальные проблемы.

Отказ видеть реальность, её правду, отказ от исторической памяти (то, что Д. Эндресс назвал "культурной деменцией"), подмена всего этого постправдой, которую И. Дэвис охарактеризовал как "дерьмо, завоевавшее мир", — это, безусловно, характеристика стареющего, вырождающегося общества, общества "социального (или социокультурного) Альцгеймера".

…Мне жаль Европу, которая всё больше напоминает муху, бьющуюся в паутине жирного паука. Европа была иной ещё в моём детстве, то есть до середины 1960-х годов; она столь стремительно катится в пропасть, поучая при этом других, как жить. Так и вспоминается персидская поговорка: "Кричала ворона, что она хирург, а у самой брюхо распорото".

Разговор о судьбах Европы и мультикультурализма я начал с романа, написанного задолго до того, как мигранты стали сверхсерьёзной, если не одной из терминальных проблем постзападной Европы. Закончу его тоже романом — "Подчинение" ("Soumission"), написанном опять же французским писателем, знаменитым Мишелем Уэльбеком в 2015 г., 42 года спустя появления "Лагеря святош" Жана Распая. Уэльбек известен как певец бессмысленного, бесцельного и бесперспективного общества "депрессивной ясности". Картина, нарисованная в романе, предельно ясно демонстрирует бесперспективность Постзапада на примере Франции. Роман повествует о выборах, на которых к победе явно идёт Национальный фронт. Единственная партия, способная встать у него на пути, — Мусульманская партия, то есть исламисты. Французские левые и центристские партии поддерживают её, и она побеждает. Автор показывает, как, используя леваков в качестве прикрытия, пришедшие к власти исламисты трансформируют Францию, прежде всего образовательные структуры, Сорбонну, на исламский лад.

Занавес!

Мы прекрасно помним, как левые и центристские проатлантистские партии Франции шельмовали Марин Ле Пен и её Национальный фронт на последних выборах. Роман Уэльбека отражает реальность: утратившим свои цивилизационные характеристики и этнокультурную идентичность индивидуумам глобалистского разлива исламисты действительно ближе европейских националистов. Напомню: заявила же Меркель, что в середине XXI в. в Европе не будет ни немцев, ни французов, а будут общеевропейцы. Вот только вопреки тому, что думает Меркель (если она вообще способна о чём-то думать, кроме канцлерского кресла), лицо у этих "общеевропейцев" будет неевропейским. Грустно, но приходится согласиться с теми европейскими обозревателями, которые считают, что к концу жизни большинства людей, живущих в настоящее время в Европе, по крайней мере, тех, кому 30—40 лет, Европа перестанет быть Европой. Корабль Тесея рассыплется в прах под радостные крики варваров. И некому будет в самой Западной Европе прекратить это безобразие: Гераклы и Ахиллы не придут — неоткуда. К тому же сами евросоюзовцы сделали всё, чтобы ни те, ни другие в Европе никогда уже не появились. Если и есть пространство, способное породить новых героев, то это к востоку от Западной Европы, в "Срединной Земле", "Хартленде", которая остаётся единственной хранительницей европейских ценностей — как христианских, так и дохристианских.

Постзапад (на то он и "пост-") не только не способен выдать нечто новое, но и старое не может сберечь. Более того, он сам отказывается от европейского наследия. В конституции Евросоюза ничего не говорится о христианстве, а ведь оно — один из корней европейской цивилизации, который рубят атлантисты-глобалисты. Другой корень — национальное государство. Рубят и его; демонтаж национального государства столь важен для атлантистских элит, что в бытность канцлером Германии Гельмут Коль объявил этот процесс вопросом мира и войны для XXI в. Европейцы совершают цивилизационное самоубийство — экзистенциально уставшие (и поглупевшие) в условиях комфортного существования, утратившие "трагический смысл жизни" (Мигель де Унамуно). Он заменён на потребление, свою веру (это ещё и подогревается искусственно созданием чувства вины за нацизм-колониализм, работорговлю — и это притом, что арабские работорговцы вывезли из Африки намного больше рабов, чем европейские, но арабам не вспоминают; как же, они — жертвы колониализма и ориентализма в саидовском смысле слова). Или иначе: смертный приговор Европе приводят в исполнение сами европейцы. Но европейцы ли? Что, Макрон, Олланд, Меркель — европейцы? Скорее, безродные космополиты, низкопоклонники перед Глобамерикой.

Показательно, что многие европейские высокопоставленные клерки (язык не поворачивается назвать их "лидерами") бездетны, то есть у них нет личных причин и мотивов заботиться о будущем. Эта бездетность вовсе не во всех случаях объясняется нетрадиционной сексуальной ориентацией (читай: склонностью к половым извращениям) — это социальная позиция. Но, с другой стороны, может, таким и не надо плодиться? Впрочем, у западноевропейцев в массе, похоже, нет желания воспроизводить себя, как нет желания и трудиться — они предоставляют это арабам, неграм, туркам, превращаясь просто в белых жильцов бывшего европейского, а теперь всё более ничейного дома, главный смысл жизни которых — потребление, развлечения. Но рано или поздно (скорее рано) устами чёрного человека, который, конечно же, прескверный гость, Судьба под звуки Пятой симфонии Бетховена произнесёт: "Ты всё пела. Это дело. Так поди же, попляши". И пляски эти будут на самом краю пропасти — под звуки тамтамов, которые и так уже раздаются в центре Парижа, у Эйфелевой башни, там, где когда-то звучал дивный французский аккордеон.

"Бремя белого человека" оказалось слишком тяжёлым, неподъёмным для европейцев рубежа ХХ—XXI вв. Между началом эвакуации римских легионов с лимеса Римской империи и фактическим крушением последней прошло (в зависимости от того, как считать) около трёх столетий. Со времени ухода европейцев из колоний прошло (если вести отсчёт от рубежа 1950-х—1960-х гг. и "забыть" о португальских и некоторых других колониях) не более шести десятков лет, но ныне время летит намного быстрее, чем полторы тысячи лет назад, и бывшие "колонизуемые", точнее, их дети и внуки уже мирно захватывают бывшие метрополии. Если дело и дальше пойдёт с такой скоростью, то к концу этого века всё будет кончено, и Шпенглер, считавший, что XXI в. будет для Европы последним, окажется прав. Впрочем, уже сейчас видно, что он, скорее всего, прав. Sic transit gloria mundi.

Эпоха господства Запада была кратким мигом в истории нынешней планетарной цивилизации. Но даже в эту эпоху была страна, так и не покорившаяся этому господству и создавшая собственную версию великой европейской культуры и неоднократно бившая этот Запад, — Россия. И вышло так, что сегодня именно Россия оказывается по сути последним оплотом европейских ценностей, защищая их от Постзапада с его постправдой, постморалью и постбытием, борется с Постзападом за европейскую цивилизацию. Однако бороться за европейскую цивилизацию и за интересы европейских государств, за интересы Евросоюза — вещи разные. Европейцы — в лучшем случае ненадёжные партнёры, а не союзники. Прав Александр Гера: союзники в Европе находились у нас только тогда, когда мы выступали за чужие интересы, чаще всего — за британские. А "наградой" был нож в спину. Борьба за европейскую цивилизацию — это борьба за наши интересы и ценности, а не мелкий сырьевой гешефт и сиюминутные тактические союзы то с одними против других, то наоборот. Я уже не говорю о том, что Европе, Постзападу нечего предложить русскому человеку.

Одно из главных противоречий нынешнего Постзапада заключается в том, что в геоисторическом, геокультурном плане это уже не Европа, а в плане физического, антропологического носителя это большей частью ещё европейцы. Нынешние тенденции развития работают на то, чтобы снять это противоречие: у неевропейских/постъевропейских ценностей и кодов должен быть неевропейский носитель, — к тому дело и идёт. Прав Паскаль: природа, в том числе социальная, не терпит пустоты, вот её и заполняют мигранты.

Рано или поздно России придётся столкнуться с Постзападом: этнические бандформирования могут оказаться не только на наших южных границах, но и на западных, и это будет посерьёзнее, чем натовские армии, возглавляемые полуистеричным бабьём. Самое главное, чтобы перед лицом Постзапада оказалась не Построссия. Или получится схватка скелетов над пропастью, из которой во все стороны, в том числе и в нашу, начнут карабкаться очередные оркоподобные варвары. В этом случае России, если только к этому времени она сама не превратится в колониально-периферийную химеру с окончательно сложившейся сословно-этнической структурой футуроархаического типа, придётся превращаться в великую Русь. Русь, которая, "гремя огнём, сверкая блеском стали" сплотит под своим стягом нерушимый союз против нежити. Но для этого нужно жить в чести и правде по своим правилам, проведя серьёзную и безжалостную по отношению к самим себе контрольную работу над своими историческими ошибками.