Прежде чем начать изложение периодики изменений русского знаменного уставного пения, сделаем ещё одно замечание по поводу стилистики раннего церковного пения – как византийского, так и грегорианского, а равно знаменного. Необходимо сказать одно: изначально таковое пение было принципиально унисонным. При этом следует отметить: как европейские народы, так и русский народ держались – насколько возможно судить по отрывочным известиям, по позднейшим фольклорным записям, а также (по большей части в европейском наследии) по ряду некоторых ранних произведений – отнюдь не унисона. Это могло быть архаическое двухголосие параллельными квинтами, открытое в начале ХХ века в Исландии и удивительно похожее на так называемый органум, впервые описанный в труде, приписываемом известному средневековому европейскому теоретику Хукбальду (см. по этому поводу хотя бы ранее цитированный труд Грубера). Это могли быть ранние опыты имитационной полифонии (рубеж XIII-XIV веков, Англия, т. н. «Летний канон» – материалов по нему множество). Это, наконец, могло быть и подголосочное многоголосие, свойственное русскому народу – и следы которого, по нашему мнению, проявились в уточняющих русских записях церковного пения в первой половине XVII века (Игошев Л. А. Каким было русское церковное пение? – Московский журнал. М., 1996, № 12, с. 32-33).

Таким образом, мы видим снова противопоставление, аналогичное изложенному в первой статье. Снова один из элементов стиля раннесредневекового церковного пения оказывается, что называется, «в противофазе» с его же традиционными видами у народов Европы и русского народа. И снова встаёт вопрос: почему? По различию ли этосов церковной службы и фольклора – или, как и в случае с фригийским и гипофригийским ладами, здесь налицо разные музыкальные языки в разных культурах?

Скажем сразу: да, второе. Ибо: во-первых, по достаточно распространённому и почти общепринятому мнению, в античной Греции пение было унисонным. (См., например, Большая российская энциклопедия, раздел «Монодия»). И арабское традиционное пение, а том числе и с сопровождением инструментом… тоже унисонно! Довольно большие ансамбли традиционных арабских инструментов играют мелодию в унисон (Грубер Р. И. Всеобщая история музыки. 2-е изд., М., 1960, т. 1, с. 157). Просто есть народы-многоголосники (большая часть европейцев – да и мы) – и народы-унисонники (те же арабы и сирийцы). Сегодня это плохо замечается – ибо Запад со своей многоголосной культурой подмял всё и вся. Но если рассматривать фольклор – то такое противоположение явно заметно.

Но тогда получается: унисонность и грегорианики, и знаменного пения суть просто элемент чуждой культуры, по ряду причин тогда как бы подавившей предков и наших, и европейцев. А отнюдь не изображение какой-то особой отрешённости или «единства мыслей и эмоций», как иногда пишут. Просто чужой язык – как латынь у католиков или греческое построение фраз в церковнославянском языке.

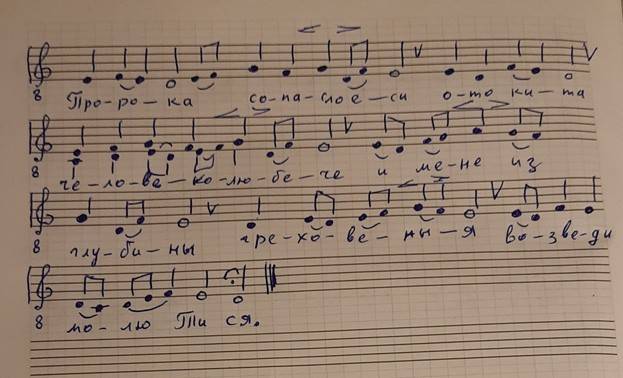

И, надо сказать, из-под этого «элемента» было немало попыток выбраться – от уже упомянутого органума до наших многоголосных опытов. Правда, у нас они стали фиксироваться довольно поздно – не ранее XVI века. Но, во-первых, если что-то не фиксировалось – это ещё не значит, что этого не было. Так, некий епископ, прибывший в Скандинавию аж в VII веке, отписывал в Рим, что норвеги и шведы поют на два и на три голоса – но, судя по всему, ничего не записывал – да тогда и средств для такой записи не было. Во-вторых, русское подголосочное многоголосие, столь известное по фольклорным записям, по своему типу, так сказать, плохо структурируемо. Органум, то есть пение параллельными постоянными и довольно жёстко звучащими интервалами (квинта, кварта), весьма заметно на слух. Имитационное пение, когда голоса вступают последовательно с одной и той же темой, тоже хорошо замечается. А подголосок, в основе своей терцовый, как бы только вторящий основному голосу и притом то появляющийся, то пропадающий, не очень хорошо заметен (не зря на Западе пение параллельными терциями, даже постоянное, называли «гимель», то есть «двойниковое» пение; второй голос воспринимался как «двойник»). В-третьих, у нас уточняющие ступень звукоряда значки появились довольно поздно – не ранее начала XVII (уже!) века. И вот тут проявилось нечто интересное. Часто даже в одной рукописи, при одних и тех же знаках-крюках, каковые сами по себе, без помет-уточнений, не столько определяли, сколько напоминали певцам движение мелодии, иногда проставлялся не один, а два варианта уточнения мелодии. Причём часто взаимоотношение этих вариантов весьма напоминало взаимоотношение голоса и подголоска в народной песне. Кроме того, известно, что даже старообрядцы – великие ревнители древней богослужебной практики, поющие издавна уже по опомеченным рукописям и, стало быть, долженствующие петь в один голос, временами тоже допускают отклонения и поют с подголосками, иногда довольно развитыми. (Это замечал, например, ученик М. И. Глинки В. Н. Кашперов в третьей четверти XIX века – и то же самое отметил С. С. Скребков уже в советское время.) Более того, методика восстановления подголоска по варианту опомеченных крюков принадлежит старообрядцу П. В. Цветкову, руководившему церковным хором в г. Богородске (ныне Ногинск) в начале ХХ века; кстати, это вызвало жесточайшую полемику в старообрядческом журнале «Церковное пение», издававшемся в 1909 году в г. Егорьевске. Но при исследовании всё оказалось ещё проще; нет надобности, подобно П. В. Цветкову, находить разные варианты в разных рукописях. Во время начала опомечивания, сколько можно понять, сплошь и рядом записывалась и основная мелодия, и подголосок к ней. Автор этих строк проанализировал некоторые рукописи середины XVII века – и нашёл там запись подголосков. Вот что получилось при прочтении одной такой рукописи (РГБ, ф. 379, № 23, л. 10):

двойной клик - редактировать изображение

Другими словами – унисонная греко-восточная установка начала размываться. К сожалению, невозможно сказать, когда это началось. Можно только предположить, что певцы, воспользовавшись изобретением уточнения записи, зафиксировали то, что бытовало ранее. Возможно, это бытовало и период становления нового варианта знаменного пения – то есть примерно начиная с третьей четверти XV века (см. продолжение статьи). Не исключено, что и раньше – прибавить терцовый подголосок можно к чему угодно. Но всё это только наши домыслы. Несомненно одно: примерно к 1630-40-м годам (может, и несколько раньше) если не сам знаменный роспев, то стиль его исполнения несколько обрусел. Кроме того, появились, сперва как опыты, и иные виды многоголосного пения, которые здесь приводить нецелесообразно. Словом, Россия потихоньку выходила из-под влияния чуждой культуры.

Теперь необходимо сказать несколько слов о том, что знаменное пение не прошло через века без существенных изменений. Вопрос только в том, что же было причиной таковых изменений – и была ли это, упрощённо говоря, эволюция или революция. Так вот, всякий, знакомый с историей знаменного пения, знает: было два стиля этого пения – старый и новый. Если старый бытовал примерно в период от XI до первой половины XV века, то новый начал устанавливаться примерно в третьей четверти XV века и затем уже менялся (сколько можно судить по знакам, более напоминающим, чем определяющим мелодию) весьма незначительно. Далее. Если старый стиль, судя по опытам расшифровок, например, И. Е. Лозовой, И. и М. Школьник или Н. Константиновой-Ульф-Мёллер, был изрядно похож на старовизантийское пение или на грегорианский хорал, то новый, наоборот, был ограничен по диапазону и практически лишён скачков мелодии. Прежние широкие мелодические ходы мало где остались; кроме того, былые скачки были заполнены всякими проходящими звуками. Бесконечное переползание с ноты на соседнюю ноту – вот чем стало знаменное пение. То, что это была не случайность, а общая тенденция, подтверждает следующий факт. В XVI веке стали записываться мелодии многих песнопений, которые до этого передавались по памяти (в частности, такого важного песнопения, как Херувимская песнь). Так вот, эти мелодии (сколько можно судить по более точным записям уже XVII века) были предельно малообъёмны. Длиннейшие напевы держались порой в диапазоне трёх-четырёх соседних нот.

Спрашивается, с чем же связано такое преобразование уставных напевов? Во-первых, почему русские люди, издавна любившие соблюдать традицию, вдруг поменяли церковное пение? Да ещё и не просто поменяли – а усилили заунывность? Захотели «как красивее» – и поменяли в соответствии со своими тогдашними представлениями? Но для того времени – и даже двумя веками позднее – как раз характерно стремление сохранять то, что было дано ранее – вспомним хотя бы старообрядческие устремления. Потом, как ни странно, нельзя или почти нельзя найти в документах, принадлежащих не певцам, даже и более позднего времени хорошие слова об уставном пении. Вот его критика или порой даже прямо презрительные слова попадаются нередко. То составители некоего апокрифа, известного как «Беседа Сергия и Германа» (XVI век), ехидствуют над певцами, в пылу пения дёргающимися и топающими ногами, то уже в XVII веке некий инок Евфросин, пытаясь установить, откуда в знаменном пении взялся обычай распевать полугласные ь, ъ как полные гласные е, о (т. н. хомония), начинает говорить о том, что знаменное пение невесть откуда взялось, да ещё и делает это с предельно презрительным тоном… Вот, полюбуйтесь (Никольская Н. А., «Сказание инока Евфросина»):

- Сему же знаменному нашему пению, и в нем ныне развращению речей начало, никтоже никако же нигде же может обрести. Мнози бо от сих учителей славнии во дни наша на кабаках валяющися померли странными смертьми, а инии в домех и на путех от пиянства внезапу помроша, и память их погибла с шумом.

Думаю, перевод не нужен. Примечательно то, что когда честный инок касался не только искажений слов или проблемы, откуда что появилось, но стиля пения, то у него идут такие выражения: «козлогласаешь ирмосы» или «воздух бо точию наполняем криком и вересканием» (верещанием). Весьма душевная характеристика современного иноку пения. Кажется, излишне говорить, что и самые вздорные слова можно пропеть, не вереща и не «козля». Евфросин мог бы сказать что-то вроде следующего: гоняясь за красотой пения, утрачиваем смысл. Нет – он и пение, как таковое, воспринимал как верещание и козлогласие. И это – инок, то есть человек, так сказать, внутрицерковный. Конечно, можно сказать, что одна оценка – не оценка, даже если она исходит из церковной среды. Но есть и немало иных свидетельств того, что собственно эстетическая оценка церковного пения, как некоей красоты, мало влияла на собственно признание того или иного стиля пения, как уставного. Тогда в чём же дело?

Повторюсь. От времени довольно резкой смены стиля пения не осталось никаких документов. Что само по себе удивительно – ведь пение и много позднее считалось искусством сугубо церковным. Но примерно на это же время наличествует пробел – отсутствие документов о связи России с православным Востоком. Это явление было обнаружено ещё в середине XIX века; знаменитый духовный писатель А. Н. Муравьёв указал на то, что в архивах осталось немало документов о таких связях как до третьей четверти XV века, так и от последующего времени – начиная примерно с начала века XVI ([Муравьёв А. Н.] Cношения России с Востоком по делам церковным. [Ч. 1.] СПб., 1858, с. 12). А тут – как корова языком слизала! В чём же дело?

Разгадка пришла уже в советское время. Учёный Я. Н. Щапов нашёл в одной из польских библиотек уникальную старинную церковнославянскую рукопись (он опубликовал данные о находке в 1976 году). Оказалось, что обретение автокефалии русской церковью, состоявшееся как раз примерно в середине XV века, прошло с куда большим скандалом, чем считалось до сего времени. Если изложить это вкратце – то оказалось, что константинопольский патриарх НЕ ПРИЗНАЛ автокефалию; но русские верхи были, мягко говоря, изрядно утомлены многими цареградскими фокусами, в том числе и постоянными перескоками от проклятий католикам к объединению с ними, а потом – опять к проклятиям и т. д., и т. п. Поэтому на Руси просто постарались НЕ ЗАМЕТИТЬ это непризнание (как, оговорюсь, и в Константинополе долго старались не замечать русских заявок) – и… на какое-то время формально как бы перешли под власть патриарха иерусалимского. Который, конечно, признал и автокефалию, и всё такое прочее – даже позволил собору русских архиереев поставить архиерея в свою область – в Палестине. Был ли такой успех обеспечен торжеством христианского братолюбия (как то считал А. Н. Муравьёв – там же, с. 9-10) или тут сыграли роль хорошие пожертвования от русских верхов (как думал либеральный церковный историк Е. Е. Голубинский) – но процесс пошёл. Потом, где-то в начале XVI века, состоялось и примирение с Константинополем – но, очевидно, высокие договаривающиеся стороны сочли нецелесообразным хранить историю такого скандала – и документы исчезли. Исчезли и списки – и то, что нашёл Щапов, повидимому, уцелело потому, что находилось на территории, не подвластной русским церковным и светским властям.

Похоже, что резкий перелом в стилистике русского церковного пения связан именно с сими деяниями. Тем более что тогда завершался переход русского богослужения с константинопольского именно на иерусалимский устав. Как же тогда пели православные христиане, оставшиеся в Иерусалиме?

Самые разные источники, относящиеся к Иерусалиму, свидетельствуют: в средние века в нём среди христиан преобладали сирийцы. К сожалению, в сирийской среде не было обычая применять какую бы то ни было нотацию для записи напевов – всё шло по устной традиции. Позднейшие же записи уже позднегреческой (т. н. Хурмузиевой) нотацией после 1814 года, внушают мало доверия, тем более что тогда во всех православных церквях Востока тон задавали греки – и, следовательно, эти записи могут быть скорее примером влияния позднегреческой музыкальной культуры. Но, во-первых, имеются сделанные на рубеже XIX – XX веков записи всевозможных сирийских неправославных конфессий, державшихся особняком – и оттого, как полагают многие исследователи, хорошо сохранивших древнюю традицию. Прежде всего, у них остались в обиходе некоторые греческие ирмосы. Так вот, их сравнение со старинным греческим ирмологическим пением показывает большое сходство, отмеченное даже в словаре Гроува (статья «сирийское пение»). То есть в среде этих сирийских приверженцев специфических конфессий греческие мелодии сохранялись веками. Следовательно, мы можем предположить, что и прочие их мелодии тоже должны если не быть древними, то сохранять некую стилистическую общность с древностью. Так вот, их мелодии именно предельно малообъёмны. Во-вторых, в византийском ирмологическом пении XIII – XV веков выделяются два стиля: H и Sa. Если первый полностью отвечает нормам византийского пения того времени, то второй откровенно малообъёмен; его мелодии как бы «приплюснуты». Известный музыковед-византолог К. Хёг полагал, что этот стиль отражал сиро-палестинскую традицию – опять малообъёмность в сочетании с выходом на Сирию. В-третьих, сирийская светская музыкальная традиция характерна опять же малообъёмностью; есть даже вид песен «загаль», поющихся, по сути, на одной ноте с небольшим разукрашиванием этой монотонии вспомогательными звуками. Сказанного, кажется, хватит, чтобы с известной уверенностью сказать: иерусалимские христиане в XV веке пели весьма заунывно (воспринималось ли это пение ИМИ как заунывность – вопрос особый; предварительно можно сказать – вряд ли). И русские благочестивцы, при завязывании теснейших связей с Иерусалимом (шутка сказать – Святой Град!), естественно, стали и своё пение переделывать на иерусалимский (тире сирийский) лад. Тем более что Устав богослужения уже был Иерусалимский. Тем более что отношения с Константинополем были испорчены – и неизвестно, на какое время. Так, очевидно, и родился новый знаменный роспев, сохранивший от старого лишь не слишком многочисленные фрагменты (подробнее всё это изложено в моей серии статей в журнале «Регентское дело» за 2015 год).

В итоге – стремительно развивающееся русское церковное пение оказалось, если так можно выразиться, в чём-то подорванным. С одной стороны, в XVI веке шли самые разнообразные опыты по освоению новых областей, новых стилей. С другой – оставалась установка на монотонность, порой делающая пение чем-то вроде «обидели юродивого, отняли копеечку». Что, очевидно, и было одним из факторов, подготовивших кризис XVII века. Снова мы сталкиваемся с тем, что и было названо в XVII веке учёным хорватом Крижаничем точным термином «чужебесия». Для сирийцев, повторим, эта монотонность не выглядела и не выглядит чем-то уныло-скулящим – иначе там бы не существовали вполне мирские «загали». Но для русских людей, с нашим размашистым лирическим пением, с умением порой даже в ограниченном диапазоне расцветить напев всякими бесполутоновыми ходами (которых полно в обрядовых песнях – и нет в знаменном пении, хотя в той же грегорианике они, пусть и ограниченно, присутствуют) это, без сомнения, выглядело или, точнее сказать, слушалось весьма уныло. Подтверждением тому могут служить опять же всякие отклики не из певческой среды – а со стороны о церковном пении, зафиксированные в XVII веке – о том, что оно есть по своей природе «слезы и плач душевный». Да почему же только слёзы и плач, когда, как видно по многим текстам песнопений, в том числе и приводимых в первой статье, там воспевается радость – о рождении Богородицы, о Рождестве Христове, об обретении честного Креста и проч.? А вот потому, что напевы оказались под сильным сирийским влиянием. Как же не быть кризису, подобному тому, что потряс русское пение в XVII веке? Другое дело, что значительная часть уже следующего, XVIII века, прошла отнюдь не под знаком отвержения и крушения сего наследия. Но здесь и причина была иная – русское общество настолько было потрясено петровщиной, что, желая «укротить ярость века сего», хваталось за всё прежнее, в том числе и за подробности прежнего стиля богослужения. Движение это было настолько сильно, что следует признать пресловутое старообрядчество лишь крайне правым крылом этой волны…

Очень непроста была судьба русской культуры, попадавшей в пленения культур чуждых – ибо часто в борьбе с новым натиском чужебесия её приверженцы хватались за чужебесие старое – а своё часто побеждало, только прорываясь между этими Сциллой и Харибдой. Но это – тема для иного разговора.