Случай в троллейбусе

В день так называемого «дефолта» 17 августа 1998 года я ехал в троллейбусе через проспект Ленина в Екатеринбурге и неожиданно подумал: что останется после меня, если я вдруг умру?.. Никакого отношения к «дефолту» данная мысль не имела. Подростковым позёрством или декадентским нытьём она тоже не была.

Сколько-то лет назад я учился в художественном училище, где нам преподавали пластическую анатомию. Но по схемам в учебнике ничего понять было нельзя, поэтому мы с моим другом Валерой Коневиным, как когда-то Леонардо да Винчи и Микеланджело, попросились в морг порисовать трупы.

Моргом ГКБ № 1 руководил примечательный в Свердловске персонаж Марк Николаич Рыжков, друг местных художников и переводчик армянских поэтов. Он сказал:

— Не понимаю, зачем вам это? Вот что, по-моему, нужно рисовать! — И показал на картину в своём кабинете, изображавшую живую голую женщину. — Но раз надо, так надо. Только поезжайте в морг 40-й больницы к Алексею Вениаминовичу Клейну, я ему щас позвоню. А то у меня вытяжка плохая…

Клейн тоже сказал:

— Не понимаю, зачем вам это? Но раз Рыжков вас ко мне послал, рисуйте!

А потом, узнав, что я ещё и фотографировать умею, меня сосватали в соседний, судебно-медицинский морг, где требовался фотограф. И следующие лет пять или семь я проработал в нём фотографом на убийствах.

Жить более организованно и продуктивно от этого я не стал, но ничего необычного в моём ощущении бренности всего сущего не было. В общем, задавшись вопросом, что останется после меня, я обнаружил, что ничего не останется. Кучка бумажек с каракулями, которые никто не разберёт.

Моя «почвенническая» теория

Как раз перед этим я сформулировал для себя собственную художническую стратегию, которую именовал «почвеннической».

Смысл её объяснить сложно.

Про «западников» и «почвенников» из школьной программы слышали все. В позднесоветские времена полстраны были такими вот «западниками». Ещё со времён Хрущёва часть, так сказать, советских элит решила встроиться в «цивилизованный мир», что было заметно по развернувшейся туда интеллигенции.

Все художники, кого я знал, интересовались зарубежными веяниями и беззаветно им подражали. Кто постарше — «сезаннизму», «сюрреализму», «абстрактному экспрессионизму» и непонятному пока «концептуализму». А мои сверстники, во всяком случае, самые продвинутые из них, просто копировали картинки из иностранных журналов.

Казалось бы, очень удобно… Но для меня это противоречило элементарной логике.

В детской художественной школе нас учили: художник — тот, кто делает что-то уникальное. То, чего никто до него не делал. Упоминавшийся Микеланджело говорил: идущий вслед за другими первым прийти не может! Но как быть уникальным, если ты живёшь вдали от мировых столиц и обречён следовать придуманным где-то до тебя модным трендам?

Загадка решения не имела, но я всё-таки её разрешил: единственное уникальное, что у меня есть — жизнь маленького человека, прозябающего в провинции. Именно это и надлежит осмыслять, именно в ней находить не только вдохновение, но и формы.

Я декларировал: «Художник должен художником быть не на недосягаемой немецкой биеннале, а сначала у себя дома на кухне. Из самых обыденных отправлений художество делать. Родился — хэппенинг, женился — перформанс, переехал на новую квартиру — инвайронмент».

Что такое «инвайронмент», я до сих пор не знаю. Точнее знал, но забыл.

Каждая выставка, декларировал я, должна быть не бессмысленным выпендрёжем, но подведением предварительных жизненных итогов, результатом очередного этапа самопознания. Сказано здорово, но только как это осуществить воочию?

Мои «обычные» практики

И вот, что я натворил в соответствии со своими идеями.

Начал я с «Перечней окружающих меня предметов». Фотографировал по отдельности всё, что у меня есть. Вроде бы бездушный реестр, а на самом деле — археологический раскоп эпохи. За каждым тапком или осколком — события из жизни моей, родни и страны.

Серия «Моя ежедневная дорога от дома до остановки автобуса. Фото через каждые 15 шагов». Раз искусство — не заимствованная фигня, вот вам фиксация самого неприметного действа из моей жизни. Я всего лишь прошёл привычным мне маршрутом и сфотографировал то, что каждый день вижу. Как ни смешно, удалось мне это не с первого раза. Несколько раз я сходил с дистанции, боясь, что подумают обо мне прохожие.

Листовки «Шабуров Саша Христос» — освоение актуальных на тот момент технологий. В музеи публика тогда не ходила, предпочитала митинги. Зато появились ксерокопированная реклама в троллейбусах, а столбы были уклеены портретами Марии Дэви Христос, главы какого-то Белого братства. Я тоже печатал листовки со своей физиономией и разными подписями — «Шабуров Саша Христос», «Моя красота спасёт мир», «Нет, весь я не умру», «Это я научил весь мир копировать» и отдавал их в расклейку. А когда расклейщики облепили ими квартал, где я жил, стеснялся выходить из дома.

Проект «Лечение и протезирование зубов». Как все нормальные люди, я боялся пойти к зубному. Отчего зубы мои, понятно, не улучшались. К тому же медицина стала платной и мне не по карману. Но раз я — художник, то должен вылечить зубы художническим способом! Это как? В Москве тогда существовал Центр современного искусства при фонде Сороса *, который давал гранты на художественные проекты. Я сходил к стоматологу, выписал счёт и отправил им. К этому приписал: «Искусство — наведение порядка в голове или хотя бы в полости рта. Но выдать данную обыденную процедуру за художественный акт я смогу, лишь получив от вас грант на его осуществление». В жюри оказался кто-то с юмором (потом я узнал, что это был критик Ковалёв). Мне выделили запрошенные 700 долларов, пришлось на самом деле зубы лечить.

Наконец, проект «Радости обычных людей» — обустройство своей личной жизни. К 30 годам я созрел, что называется, к серьёзным отношениям, но не тут-то было! Познакомившись на улице с девушкой по имени Инна, я обнаружил, что не в состоянии произвести на неё положительное впечатление. Мои завиральные художества её тоже не прельщали. Пришлось ухаживать «обычными» методами — катанием на ослике или на лодке, походами в парк или в театр. А чтобы зафиксировать столь экстремальный для меня жизнеустроительный проект, я стал описывать его в газете для пенсионеров, где трудился художественным редактором. В довершение к тому мои рассказы начали инсценировать по городскому радио.

Так что опыт превращать в искусство личную жизнь и разные бытовые мелочи у меня был. Пора, как обещал, переходить к общественным ритуалам. Вовлекать друзей и знакомых. С женитьбой я решил не торопиться, перешёл сразу к похоронам.

На это меня натолкнули чёрные шторы в одном культурном учреждении.

Чёрный-чёрный зал

В центре Екатеринбурга в самом обычном особнячке располагался Музей молодёжи. Возникший, видимо, под эгидой обкома ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи). В нём была революционная по тем временам экспозиция, не хуже, чем в музее Маяковского в Москве. И вдруг это всё стало никому не нужным…

Для временных выставок сотрудники освободили один зал, который завесили чёрной тканью. Впервые увидев его, я подумал: что он мне напоминает? Что-то очень-очень знакомое... Потом догадался — траурные залы в моргах и крематориях.

Вспомнил я о том, когда мне неожиданно предложили сделать здесь выставку. Потому я и задался мыслью, что у меня есть и что от меня останется? Казалось бы, все молодые художники спят и видят, чтобы их где-нибудь выставили, но как добиться того в реальности, я не знал. Все мои предыдущие попытки встроиться во взрослую профессиональную жизнь заканчивались неудачей.

Ещё в годы учёбы я предпринимал целенаправленные усилия, чтобы мне доверили оформить какую-то книжку в Средне-Уральском книжном издательстве. Сначала я просто зашёл туда вместе со знакомым художником Арбенёвым и тихо постоял в углу, чтобы ко мне привыкли. В другой раз спросил, можно ли получить у них работу, на что мне ответили: ты сначала принеси хоть что-то показать. Я принёс учебные рисунки… и на этом всё кончилось. Сейчас я и сам не доверил бы никакой работы студенту, который ничего не умеет и с которым будет куча проблем.

В другой раз я пошёл устраиваться в мультцех на Свердловской киностудии, куда принёс уже всё, что у меня было, включая рулон трёхметровых «Комсомольских прожекторов». Но, посмотрев на них, мне сказали:

— Мы тебя не возьмём! Нам нужен всего-навсего прорисовщик. А ты с таким обилием талантов у нас не задержишься…

На это место взяли моего однокурсника, у которого там работала тётя.

В музей изоискусств я решил проникнуть через семейные связи другого моего однокурсника Арсения Сергеева, у которого там работала жена. Мы стали заходить к ней, чтобы подружиться с её начальством. Однако предложить нам сделать здесь выставку, никому в голову не приходило. Во-первых, для выставок имелись куда более именитые претенденты из местного отделения Союза художников РФ — В. М. Волович, М. Ш. Брусиловский, А. Г. Антонов и иже с ними. Во-вторых, мы сами боялись, полагая, что для выставок нужно много денег — на материалы, аренду зала, перевозку, фуршет, а у нас их не было. И, в-третьих, у нас просто не было работ!

В общем, целый набор поводов ничего не делать.

И тут — бац! — удар прямо под дых! Сами позвали и сами предложили. Понятно, в Музее молодёжи я бывал много раз. Здесь делал выставки мой приятель художник Еловой, а также художники с Белоярской АЭС Вяткин, Давыдов и Павлушин. Я был знаком с неизменно вежливым директором Владимиром Петровичем Быкодоровым и его такими же приветливыми сотрудниками, которые всякий раз со мною здоровались… Но это ж не повод предлагать мне выставку!

Однако Владимир Петрович так и сказал:

— Саша, а ты не хочешь у нас выставку сделать?

Конечно, хочу. Но какую? У меня ничего нет. Ни работ, ни денег, лишь ничем не подкреплённые амбиции, «почвенническая стратегия» и упоминавшаяся кучка каракулей. Что делать?

Вот я и придумал выставить здесь свои нереализованные проекты и неразборчивые записи. Того, что я сделал и не сделал за 33 года не совсем сознательной жизни. Что от меня осталось бы, если б я и правда, не дай бог, умер.

Время и деньги

Нет, какие-то деньги у меня, конечно, были. Просто тогда их у всех было гораздо меньше, чем сейчас. Хотя чего деликатничать. Это был 1998 год. Вот краткий курс тогдашней истории.

В 1985 году генсек ЦК КПСС Горбачёв объявил «новое (внеблоковое) мышление»: если капитулировать перед США, противостоящих друг другу военно-политических блоков не будет, Холодной войны — тоже, отныне мы — друзья с Америкой, вступаем в западный мир. А мы думали: ну и хорошо! Началась непредставимая раньше движуха: «перестройка», «ускорение», «гласность», телемосты, «поезда дружбы», «неофициальные» выставки и рок-концерты. По улицам шлялись всевозможные «неформалы» — хиппи, панки и кришнаиты с казаками. Которые носили «ксивники», «хайратники», «пацифики», чубы с лампасами, а также раздавали прохожим просад.

При Ельцине вся эта движуха закончилась, потому как 2 января 1992 года произвели «отпуск цен», и они ускакали на недосягаемую высоту. Никакого «единства» не стало и у нас, но риторика не поменялась. Надо только влиться в единую семью «цивилизованных народов», для чего похерить собственный неправильный опыт и перенять «более прогрессивные» «общечеловеческие» ценности. Какие? В первую очередь — «частную собственность» на заводы и землю. Приватизировать то, что было «общенародным». Мы ничего в том не понимали, но снова были со всем согласны. Потому не обращали внимания на то, что творилось вокруг.

На улицах возникли спонтанные рынки, а рядом челноки, скупщики ваучеров, беженцы и бомжи. Выглянув из окна во двор, можно было гарантированно увидеть пенсионеров, ищущих пропитание в мусорных баках. Мне это казалось забавным. Мы-то ведь такими не будем! За «приватизацией» последовали «шоковая терапия», «галопирующая инфляция» и «деноминация». Вклады обесценились. Зарплаты задерживали на 3–4 месяца. А 17 августа 1998 года новый премьер объявил «дефолт» (отказ государства платить по долгам), отчего рубль в очередной раз куда-то провалился.

Когда сейчас пишут, что население было в панике, это неправда. Все психически здоровые люди стараются не замечать ничего плохого, мы и не замечали. Если внутри и была какая-то тревога, её прятали куда подальше. К каждодневному раздраю все привыкли. А куда деваться с подводной лодки?..

Оставшихся у меня от «дефолта» денежных средств едва хватало на неизбежные траты — перевозку, панихиду из крематория и аренду ослика. Для всего остального нужно было включать дар убеждения. Я сам удивлялся, откуда что берётся. Вообще-то в обычной жизни я — стеснительный и заикающийся человек. Как вы уже заметили, боюсь стоматологов и косого взгляда прохожих. Но раз надо, так надо.

Что примечательно, я никого не обманывал. Всего лишь расставлял правильные акценты:

— Приглашаем поучаствовать… в государственном музее… выставка про обряд похорон… участвуют специализированные фирмы… мы готовы разместить в пресс-релизе ваш телефон и баннер на входе, если он у вас, конечно, есть…

Каша из топора

Первым делом вместе с нашим редакционным водителем Серёгой я поехал в крематорий, без которого было не обойтись...

Я тогда работал в газете «Новая хроника» и вообще-то на Серёге ездил наш начальник, мой друг и детский писатель Вадик Дубичев и его зам Галина Васильевна, она же Галь-Вас, но Вадик, будучи любителем всяких причуд, выделил своего водителя для моих нужд. А это, скажу я вам, совсем другое дело! Серёга по пути рассказывал мне анекдоты и даже выходил со мной на переговоры, чтобы я не чувствовал себя одиноким подозрительным идиотом, каким, видимо, и являлся.

В крематории я зашёл с козырей. Дождавшись окончания панихиды, подошёл к женщине, которая вела её, и вытащил служебное удостоверение из судебного морга. Дескать, мы с вами — почти коллеги. При увольнении я сказал, что потерял его, а сам ещё много лет ездил по нему в общественном транспорте без билета, пока оно окончательно не истлело.

Ведущую панихид звали Регина Николаевна. Я говорю:

— Можете за небольшое вознаграждение провести такую же церемонию, только в музее?

— Легко!

Оговорили гонорар 5 000 рублей. Обменялись телефонами. Она записала дату и время. Панихида начнётся в семь, подъехать надо в шесть.

Если бы первая попавшаяся кандидатка так просто не согласилась, пришлось бы искать других, в крайнем случае, актрису нанять. Но мне было важно, чтобы это была не инсценировка, а перенос в музей реального ритуала. И, как ни странно сейчас, ни в одном месте я не встретил отказа.

Из крематория поехали в салон обрядовых услуг «Ритуал». Спрашиваю:

— Где ваш директор?

Меня проводили в заднюю комнату. Директора звали Арнольд Иванович Михельсон. Я говорю:

— Добрый день! Мы к вам из Музея молодёжи. Через неделю у нас выставка, посвящённая обряду похорон. Не могли бы вы на пару дней предоставить нам образцы вашей продукции…

Меня поразило, что то, о чём я прошу, никого не удивляло.

Арнольд Иванович спросил:

— А сами вы кто?

Но это между делом. Я говорю:

— Художник.

Он позвал женщину, сидевшую на приёме:

— Кристина! — И мне: — Пойдите выберите с ней гроб.

Кристина провела меня на склад, где я осмотрел имевшийся ассортимент и выбрал для себя гроб, полированный, с закручивающимися винтами.

— Вот этот!

Изначально я хотел обычный гроб из сосновых досок, обтянутый красной тканью, но оказалось, таких давно уже не делают.

— Понятно, — кивнула Кристина и записала на бумажку. — Артикул 1277. А венков сколько? И что написать на лентах?

— Ну, видимо, от родственников, от друзей и от коллег. Можно ещё от вас…

Это тоже возражений не вызвало.

— Венки какие?

Я показал.

— Понятно, «Розовые розы», «Горная лаванда» и два «Классика-премиум». Памятник из гранита?

— Нет-нет-нет, — поскромничал я, — попроще, из арматуры.

— Понятно, обычная пирамидка, — записала она. — На вершину крест?

— Нет, звезду.

— Ладно, — сказал мне Арнольд Иванович. — Всё сделаем. Сами привезём и увезём, не волнуйтесь.

— Спасибо!

Я даже не мог себе представить, что всё так легко получится.

А, может, из-за дефолта никто от меня денег и не ждал. Тогда в ходу было такое понятие — «бартер».

— У меня тоже будет к вам просьба… — сказал мне Арнольд Иванович, провожая. — Я думаю расширяться. Построить свой зал для прощаний. Поэтому можно спустя недельку я вам позвоню? И вы, как художник, меня проконсультируйте. Как сделать, чтобы наши церемонии стали для родственников самым запоминающимся событием в жизни?..

Так же быстро я договорился с фирмой ООО «Багус-Универсал», гравировавшей портреты по мрамору. Нашёл их в телефонном справочнике. Приехал. На столе у них стоял специальный принтер, который водил металлической иголкой по мраморной плите. Они мне говорят:

— Без проблем. Сделаем.

Ни о чём взамен не попросили. Для них это был повод, чтобы о них узнали.

Первая информвойна на Урале

Поняв, что вроде всё получается, я позвонил знакомой журналистке Касе Поповой из ТАУ.

ТАУ — это «Телевизионное агентство Урала», создатель самой популярной программы ежедневных новостей, где стали показывать то, что раньше было непринято. Не только губернатора и депутатов, но трупы и алкашей. Катастрофы, суды и убийства. А по воскресениям — заранее снятые «спецпроекты» о нетривиальных проявлениях человеческой активности. О безбашенных парашютистах, прыгающих с недостроенной телевышки, или бредовых художниках, делающих ювелирные украшения из консервных банок.

За год перед тем они сняли три «спецпроекта» про моего знакомого художника Сашу Голиздрина. Который, скомпилировав фрагменты перформансов скандального московского художника Кулика, облепился блестящими чешуйками, объявил себя Ихтиандром Ботанического района, прыгнул в строительный котлован, поймал зубами выпущенного туда леща и попытался с ним совокупиться.

За это на него и на ТАУ даже подали в суд, обвинив в «незаконном распространении порнографии». Хорошо, хоть эксперты попались с юмором и написали в заключении: «Порнография имеет целью сексуальное возбуждение, а имитация половых сношений с дохлой рыбой никого возбудить не может». Статьи о жестоком обращении с животными тогда ещё не было.

В общем, без информации никак. Мне надо было продемонстрировать, что главный художник здесь я, а Голиздрин — подражатель и профанатор! Потому я рассказываю Касе Поповой о своих приключениях.

— Ничего себе! — смеётся она.

Но снять спецпроект про меня, чтобы я смог забить баки Голиздрину, ей в голову не приходит. Ладно, думаю, завтра ещё раз позвоним…

Попадались и более догадливые помощники.

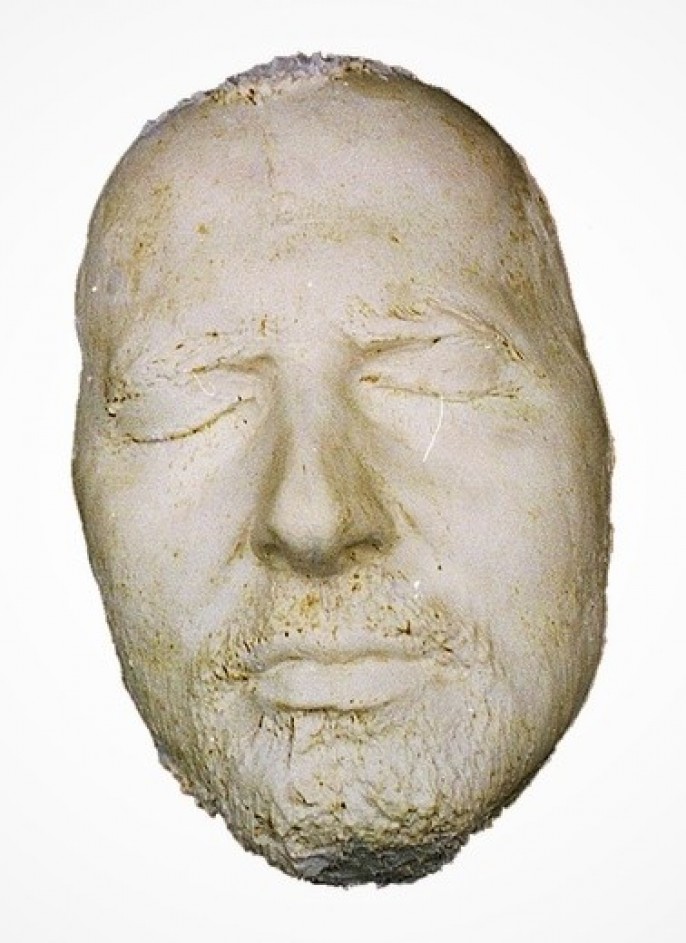

Когда я пришёл в мастерскую к скульптору Антонову А. Г. спросить, как снимают с людей гипсовые маски, у него сидел художник Брусиловский. Я рассказал им о своих творческих планах, а когда Брусиловский ушёл, Антонов командует:

— Ну что? Снимай рубашку и ложись!..

— В смысле? — не понял я.

Оказалось, чем объяснять мне, как надо снимать маску, ему быстрее сделать это самому. Я лёг на скамейку. Он воткнул мне в нос две бумажки, свёрнутые трубочками. Развёл в какой-то миске гипс и нашлёпал мне его на лицо. Потом сказал:

— Пять сек не дыши, чтоб не было шевелёнки!

И спустя минуту маска моя была готова. Точнее форма для неё.

— А маска когда будет?

— Пусть высохнет. Завтра приходи.

При том, что Антонов у нас в Свердловске — это как Церетели в Москве. Хотя, я думаю, Церетели точно так же любым друзьям помогает. Без лишних церемоний.

Позвал всех знакомых — от кришнаитов до казаков. Согласился прийти даже глава Имперского монархического Союза-ордена Ю. С. Самойлов, Отказался только поэт Б. У. Кашкин, автор бессмертных строк:

«Живу пока живётся,

А если и умру,

То полностью и весь

И знать о том не буду!»

В быту он был куда как более тревожным и категоричным. Постоянно терзал нас страхами, что вот-вот умрёт. И тут тоже заявил мне, что такими вещами не шутят, и что идти на подобное мероприятие он категорически отказывается. По принципиальным соображениям!

Дефицит ослов

С ликёро-водочным заводом «Звезда» удалось договориться по телефону. Звоню в рекламный отдел:

— Добрый день! С вами говорят из государственного Музея молодёжи. У нас будет выставка, посвящённая похоронам. Участвуют специализированные фирмы. Можете предоставить образцы своей продукции для раздела поминок? Мы упомянем ваш телефон в каталоге и разместим на входе рекламный баннер…

Ну эти-то, думал, уж точно заподозрят подвох! Ну разве так можно — позвонить и ни за что, ни про что попросить ящик водки? Но меня лишь спросили:

— Сколько?

Я собрался с духом и говорю:

— Два ящика водки для мужчин... И для женщин — ящик рябины на коньяке?..

Они отвечают:

— Будет.

И тоже вызвались сами всё привезти.

Вечером я, воодушевлённый, опять звоню Касе Поповой.

— Представляешь, договорился с ликёро-водочным заводом!

А она опять:

— Крутяк! Ну ты даёшь!

Но мысль снять обо мне «спецпроект» ей в голову так и не приходит…

Из дополнительных экстравагантных аксессуаров мне ещё требовался настоящий ослик. В качестве живого подтверждения к проекту, как я ухаживал за Инной. Раньше ослик стоял по выходным на Плотине городского пруда, где желающих катали на лошадях, а потом куда-то пропал.

Я приходил по выходным на Плотинку, но его и след простыл. Звонил знакомым: где найти ослика? Ну не может такого быть, чтоб во всём Екатеринбурге не было ослов! Но все ослы куда-то пропали. Я уже готов был махнуть на это дело рукой…

Но в самое предпоследнее утро наш водитель Серёга говорит:

— Сегодня с Вадимом проезжали мимо зоопарка, там, кажись, ослик стоял…

Я бегу к Вадику:

— Можно сгоняем на пять минут?

— Куда?

— За осликом!

— Ну как отказать по такому серьёзному поводу?!

Приехали. Действительно, стоит ослик. Хозяина зовут Гера, Герасим. Договорились, что завтра вечером он приведёт осла в музей к 17 часам за 1 000 рублей. Ослик от радости начинает при нас мочиться.

— Только не кормите и не поите его с утра, чтобы он там прямо не наделал, — говорю я, старясь предусмотреть все варианты развития событий.

А вечером перед выставкой опять звоню Касе:

— Привет!

— Привет! Как там у тебя?

— Всё зашибись! Придёшь завтра?

— Конечно! Как я могу пропустить такой дурдом?! В 18 часов?

Даже ослы понятливее!

Наконец я говорю ей прямым текстом:

— А почему бы вам не снять про мою выставку спецпроект?

Кася отвечает обескураженно:

— А чего ты раньше-то молчал? Сейчас уже пятница, вечер. Завтра у нас никто не работает. Ладно, щас буду шефу звонить.

Шеф оказался понятливей. А вы, если хотите кому-то что-то сказать, говорите о том прямо.

После Каси позвонил Регине Николаевне убедиться, что она помнит о наших планах и не заболела. Если бы с ней что случилось, пришлось бы утром мчаться опять в крематорий и искать ей замену. Регина Николаевна бодро ответила:

— Помню-помню. Буду, как штык!..

Но вышло всё совсем по-другому.

Выставка из того, что есть

Первым на следующее утро свою продукцию привёз завод «Звезда». Два ящика с водкой и один рябины коньяке.

— Давай загоним их за полцены! — сказал мой начальник Дубичев, который вместе с Серёгой приехал мне помогать.

Потом привезли гроб, венки и памятник от салона обрядовых услуг «Ритуал».

— Ничего себе! — сказала Инна, увидев гроб. — Тебе его подарят?

— Нет, конечно! Зачем он мне?

— А что, в нём потом кого-то другого хоронить будут?

Инна с утра пораньше съездила к бабушке и привезла от неё байковое одеяло, чтобы мне не холодно было.

Затем привезли мой портрет, гравированный на мраморной плите, от ООО «Багус-Универсал».

— Ну его-то тебе хоть подарят? — спрашивает Инна. — Или тоже на чью-то могилу прикрутят?

От скульптора Антонова Серёга привёз мою гипсовую посмертную маску.

Потом мне позвонил мой однокурсник Игорь Кветный из рекламного агентства «Крик-центр» и озабоченно затараторил:

— Не успеваем всё сделать плоттерной резкой, напечатаем шелкографией. Пойдёт?

— А так успеваете?

Он ответил неопределённо:

— Будем стараться!

Но через пару часов всё привёз и развесил.

Теперь выставка выглядела так.

В фойе на пирамиде ящиков с водкой стоял телевизор, откуда должно было прозвучать моё обращение к собравшимся. На экране показывали только моё имя с фамилией, годы жизни и неподвижный портрет в овальной рамке. Живым меня никто не должен был видеть. Всё вместе составляло подобие памятника.

Дальше был зал реализованных мной проектов.

В основном, что я делал в годы учёбы. От подростковых автопортретов до рисунков про супермена Ивана Жабу.

Здесь же была воспроизведена моя детская комната: стол с вязанной китайской скатертью, оранжевый абажур, кровать с решёткой и лежащим за ней зайчиком, шорты, сандалики и галстук-бабочка с бусинкой, который я надевал на утренники. Воссоздать это было проще простого. У наших мам и бабушек было не принято выбрасывать наши детские вещи. Даже дырявые носки они штопали на лампочке и прятали в шкаф. Игрушки тоже не выкидывали, а передавали более юным братьям и сёстрам.

Тут же висел семейный фотоархив, школьные аттестаты и почётные грамоты. В одном углу на проигрывателе крутилась сказка «Царевна-лягушка». В другом звучала аудиоэкскурсия, записанная на радио моим другом Женей Касимовым, где пересказывалась вся моя жизнь с раннего детства. А в центре стрекотал кинопроектор «Волна», который показывал то же воочию. Им управлял мой отец.

Из других родственников я пригласил лишь двоюродного брата Игоря. Маму звать не стал, год назад у неё случился инфаркт, и я не хотел, чтобы она волновалась. Отец, впрочем, тоже отказался заходить в комнату с гробом и весь вечер провёл у кинопроектора.

Далее шёл зал нереализованных проектов.

Здесь стоял мой рабочий стол, заваленный бумажками. По стенам были развешаны неразборчивые эскизы. К ним прилагались: анекдотичный проект памятника Человеку-невидимке для Екатеринбурга, объект «Алёнка на Кавказе», мусорный бак, куда специально для журналистов, привыкших к фуршетам, чтобы ткнуть их лицом в реальность, были свалены бутерброды с красной икрой. На баке было написано: «Угощайтесь!»

Бак притащили с ближайшей помойки брат Инны Дима и его друг по фамилии Шауракс, которые отпросились с занятий в юридическом институте.

— Только не повредите линолеум, — говорит им директор музея Владимир Петрович, — мы его только что постелили на грант от фонда Фридриха Науманна!**

Интересно, как он отреагирует, когда сюда же живого осла приведут?..

Вслед за вторым залом — та самая траурная комната, затянутая чёрной тканью. В центре её на директорском столе лежал гроб. За ним — траурные венки и памятник. Перед ним — мой гравированный портрет и посмертная маска. Рядом на подушечках — мои октябрятский, пионерский и комсомольский значки, знак юнната, а также памятный значок «225 лет городу Берёзовскому».

А по стенам был развешен напечатанный на больших чёрных щитах некрополь с предсказанием дат и причин смертей всех моих друзей и знакомых, а также известных политических и культурных деятелей. Чтобы они тоже прониклись скоротечностью момента и наших с ними жизней.

В общем, всё готово. Нет лишь осла и Регины Николаевны.

— Что станешь делать, если она вдруг под трамвай попадёт? — спрашивает Дубичев.

— Там из бака что-то подтекает… — докладывает мне Дима.

Владимир Петрович тоже подходит и говорит:

— Ну что, будем запускать публику? Уже шесть. На улице толпа…

— Запустим в пол-седьмого… — нервно говорю я.

На осла, впрочем, наплевать. Без него, если что, обойдёмся. А без Регины Николаевны как?..

— Не парься, — говорит Дубичев. — Водку привезли и ладно!

Приехала Кася Попова с оператором ТАУ. Докладывает:

— Еле пробились!..

Опять подходит Владимир Петрович:

— Ну что, запускать народ?

Я отвечаю:

— Нет. Ждём ведущую панихиды. Без неё никого не пускаем!

— А если она не придёт?

Хороший вопрос.

— Тогда всё отменяем!

Владимир Петрович краснеет, ничего не говорит, но по нему видно, что он тоже волнуется.

Час взаперти

Наконец приходит Серёга:

— Вроде в дверь кто-то скребётся… Посмотреть?

Я говорю:

— Конечно!

Оказалось, публики собралось так много, что Регина Николаевна еле пробилась сквозь толпу. За ней осла толкают. Гера говорит:

— Куда его?

— К мусорному баку!

— Туда нельзя, — откуда-то возникает Владимир Петрович, — мы там только что линолеум постелили от фонда Фридриха Науманна!

— Ну что ж поделать! Он именно там нужен. В других залах для него места нет…

Владимир Петрович опять краснеет, ничего не говорит и отправляется искать картонку под ослика.

— Пятиминутная готовность! — командую я.

— Ложись давай, — торопит Дубичев и заботливо кладёт на дно гроба байковое одеяло от бабушки Инны.

— Вы женаты? — спрашивает её Регина Николаевна. — Как говорить: «жена» или «спутница жизни»?..

Инна смеётся.

— Ты главное там не засмейся!

— Я боюсь, как бы мне не заплакать… — опять смеётся Инна.

— А это уж, как я говорить буду!.. — бахвалится Регина Николаевна.

А я ей из гроба:

— Уж вы постарайтесь!

— Да у нас бывает, что и стараться не надо. Я им говорю: вы сначала похороните, потом помянете. А они уже готовенькие пришли! Ты им скажи: попрыгайте, словно зайчики, они и попрыгают!..

— Хорошо, что сказали. Водку открывать, когда пройдёт пол-панихиды, не раньше!

Для закуски я взял у мамы пару банок маринованных огурцов.

— Тссс! — шепчет нам Дубичев. — Уже началось…

Они все уходят. Я лежу в закрытой комнате один в гробу.

За дверью сначала выступает Владимир Петрович, который излагает собравшимся суть мероприятия и что им надо слушаться ведущую.

Потом включают телевизор с моим обращением:

«Добрый вечер! Спасибо, что вы пришли меня навестить. Сам я в силу ряда причин не могу быть сейчас с вами. Поэтому воспользовался расхожим в таких случаях жанром заранее записанного звукового послания…»

Далее я объясняю, что всё это не шуточки, перечисляю, кому что остался должен и что должны мне, а в финале не преминул вставить шпильку Голиздрину и нашим с ним товарищам Булныгину и Мизину:

«Что ещё хочется сказать напоследок? Как легко мне было бы сейчас сматериться, показать задницу или отчебучить что-то такое, что вызывало бы ваше возмущение. Казалось бы, никто уже не сможет мне ничем помешать. Но скажу я вам, друзья мои, художник должен демонстрировать совсем не это, а в первую очередь свой ум и талант. Вызывать не возмущение и отторжение, что проще всего, но объединять людей добрыми чувствами, которых нам так не хватает. Не забывайте об этом. Спасибо за внимание!»

Потом Дубичев читает телеграму от Голиздрина, который поехал в Грузию:

«ПОХОРОНЫ НЕ ПРИЕДУ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СПИ СПОКОЙНО СУРАМСКАЯ КРЕПОСТЬ САША ГОЛИЗДРИН».

А также стишок от поэта Б. У. Кашкина, который, как и обещал, сам не пришёл, зато прислал разрисованную досочку:

«Не умер он и вовсе не умрёт!

Таких Господь, увы, не приберёт.

И что бы Саше не попридуряться,

Когда нам всем тут в дурнях оставаться!»

Моё одиночество прерывают Дима, Инна и хозяин ослика Гера:

— Ослик какать собрался!

Гера оправдывается:

— Я его специально сегодня не кормил… Не знаю, откуда это взялось…

Я говорю:

— Разбирайтесь сами! Главное Быкодорову не говорите!..

Инна порывается пойти за братом:

— Сейчас я тебе помогу!

Но тут появляется Регина Николаевна:

— Куда?! Ты-то не уходи!..

Напоследок я вспоминаю:

— Ой, блин! Там ещё в пакете платочки, чёрные платочки!..

Это были мои последние слова.

Собираются отпирать дверь, я закрываю глаза и больше ничего не вижу.

Что я чувствовал

Через пару минут стало слышно, как заходит публика. Регина Николаевна сказала Дубичеву и Серёге, чтобы они надели траурные повязки и встали по бокам от гроба, а сама начала свои заклинания:

— Уважаемая спутница жизни! Уважаемые друзья! Уважаемые провожающие! Перестало биться сердце человека, и эта ни с чем не сравнимая утрата собрала вас в этом траурном зале. Сегодня, в этот скорбный для вас час, вы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь уважаемого Александра Евгеньевича Шабурова. Мелькают дни, идут месяцы, проходят годы, в каждодневной суете мы не замечаем этого, спешим. А часы жизни отсчитывают время, человек уходит от нас. Но всё самое доброе, всё самое дорогое оставляет он нам, живым. Сейчас последние слова об Александре Евгеньевиче скажут его друзья, коллеги и провожающие…

Александром Евгеньевичем доселе меня называли только на службе в судебном морге, да и то невсерьёз. Я заранее даже представить себе не мог, что буду чувствовать. Боялся, не зачешется ли у меня нос, не затекут ли ноги, не замёрзну ли я, наконец? Но оказалось, замёрзнуть в такой ситуации практически невозможно. Все мои знакомые три часа стояли над моим гробом и объяснялись мне в любви. Кровь моя циркулировала по жилам, сам я весь превратился в слух.

Когда спустя пару дней я посмотрел видеозапись того, что происходило вокруг, многое мне не понравилось. Пришедшие были одеты во что попало. Адажио Альбинони включить забыли. А, может, Кася Попова сознательно его выключила, чтоб было удобней монтировать отснятый материал. Хотя помимо ТАУ было ещё три телеканала.

Первым выступал художник Арбенёв, который открыл над своей головой чёрный зонтик.

— Зачем, Евгений? — спросил я его при встрече.

— Во всех американских фильмах на похоронах льёт дождь, — ответил он.

Когда я пересказываю этот его ответ, все почему-то смеются. Я не понимаю, над чем!

Я всё это время лежал с закрытыми глазами. Воспринимал происходившее только ушами. Прочие органы моих чувств бездействовали, поэтому церемония произвела на меня во сто крат большее впечатление, чем на тех, кто самовыражался за мой счёт. Ни на что повлиять я не мог. Вся надежда была на Регину Николаевну, которая провела церемонию железной рукой по не раз обкатанному плану, и Инну, которая пресекала все попытки потрогать меня или поцеловать.

Что мне говорили

— Дорогой Александр! Второго сентября скончалась моя тёща Сажина Татьяна Александровна, и это правда!.. — начал Арбенёв.

«Сейчас он тоже скажет, что с этим не шутят…» — испугался я, но он продолжал:

— А сегодня мы провожаем тебя, моего дорогого друга, с которым знакомы без малого 11 с половиной лет. За это время ты превратился из робкого застенчиво юноши в самого радикального художника Урала, Сибири и Дальнего Востока!..

«Это, конечно, преувеличение, но всё равно приятно».

— Недавно мы с тобой виделись в Ленинграде, гуляли по брегам Невы, мечтали... — стал нести какую-то лирическую отсебятину художник Брусиловский. — И как неожиданно всё закончилось... Светлая память тебе, Саша, я тебя очень любил. Тем не менее я приду на девятый, я приду на сороковой день. И приду не один…

«Звучит, как угроза», — подумал я.

— Безусловно, я был неправ, когда завидовал ему. Его энергичности, его успешности, его умению делать необыкновенные вещи из самых простых, банальных вещей, — сказал мой старинный друг и однокашник Арсений Сергеев. — Я совершенно зря обижался на него, когда он разыгрывал меня. Пусть очень грубо, как мне казалось... Но ещё при его жизни я говорил, что Саша — это наш Пушкин! А для меня это был единственный человек, с которым я мог обсудить свои проекты. С которым мы постоянно находились в сложных диалогических отношениях. Наверное, это и есть дружба…

«Половина болтологии, но в чём-то он был вполне искренен. Обижал я его, видите ли…»

— Когда-то Блок писал о Пушкине: «весёлое имя Пушкин», — подхватил ту же тему литератор Женя Касимов, но тут же вывернулся: — А в моей жизни таким «весёлым именем» был Шабуров. Мы с ним в последнее время необыкновенно сдружились. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он заходил ко мне домой. Несмотря на то, что вечер иногда начинался у него за полночь. В два, в три часа ночи раздавался звонок в дверь и на пороге появлялся Шабуров. Он мог даже не разуваться, не снимать пальто, а просто постоять 15 минут на пороге, поболтать о чём-либо и уйти. И вот сейчас мне будет очень не хватать этих мгновений, посещений этого чёрного человека, который в своем чёрном пальто появлялся у меня в глубокой ночи... Наступает время утрат, и его уход наглядно демонстрирует это. Помните эпиграф к роману «По ком звонит колокол»:

«…смерть каждого человека

Умаляет и меня, ибо я един

Со всем человечеством, а потому

Не спрашивай никогда, по ком

Звонит колокол, он звонит по тебе».

«Женя, без демонстрации того, что ты учился в Литинституте, ну никак нельзя!»

— Я говорить не буду, потому что написал очень хороший некролог, — сказал мой друг и начальник Дубичев. — Вообще тут на выставке висят сразу три хороших некролога. Один написал Слава Курицын из Москвы, другой — Дмитрий Бавильский из Челябинска, а третий — я. Прочтите их. Я благодарен Шабурову за предоставленную возможность... даже не сказать это, а подумать о нём всё то хорошее, что я хотел бы о нём подумать. И сказать сейчас, а не тогда, когда это произойдет на самом деле!

«Кратко, но по существу!»

— Ты думал, я не приду? А я пришла! — сказала искусствоведка Наталья Горбачёва из Союза художников. — А ведь как хорошо всё начиналось. Росла такая молодая, здоровая поганка. Росла себе, крепла. Но не послушала меня! А я тебе говорила, не играй в эти игры. Лучше б рассказы писал. И чем всё закончилось? Вот ты и умер! Так ты ещё умер с апломбом. Ну почему ты не даёшь евреям править Россией?..

«При чём тут евреи?» — не понял я, но она продолжала:

— Ведь ты вместо себя Березовского похоронил… И теперь не спать тебе спокойно. Раз ты Горбачёву не послушал, переворачивайся теперь в гробу!..

Понятно! Я родом из города Берёзовский. Поэтому моя мемориальная выставка в соседних залах называлась «Берёзовский концептуалист». Другими словами: провинциальный авангардист. Не без интриги, конечно. Потому что Березовский — это был самый главный олигарх при Ельцине.

— А я думаю, сегодня Саша устроил нам… ну как бы какую-то проверку, что ли… — возразил ей председатель Союза художников Степанов. — Нашим отношениям друг к другу… И к тому, чем мы с вами занимаемся… Вот он лежит сейчас, как живой... И что-то говорит нам тем самым… Что-то очень важное… Формулирует иначе или даже переворачивает…

— Шабуров был напрочь лишен мистического опыта и скептически относился к астрологии, — сказала астрологиня, а недавно ещё сотрудница журнала «Урал» Ира Трубецкая. — Поэтому его предсказаниям верить нельзя. Я не удержалась и посмотрела космограмму Шабурова и не нашла у него никаких способностей. Ни дара предвидения, ни способности предсказания. Шабуров некорректно поступил с нами, поэтому я хотела бы ответить ему тем же и напомнить, что Шабуров заикается! А любой оккультист знает, что заикание — это наказание за то, что он говорил не то, много или неправильно. Возможно, готовясь к этой акции, Шабуров получил какую-то информацию свыше, в чём лично я сильно сомневаюсь, но проинтерпретировал её явно не так. А ещё нарушил главное табу — говорения о смерти. Я не буду делать предсказаний, как он, но за такое вообще можно лишиться дара речи. Хотя есть в этом, конечно, и положительный момент. Помнить о смерти нужно, и Шабуров своей акцией напомнил нам, что все мы смертны. А когда об этом задумываешься, какие-то вещи становятся неважными, а какие-то наоборот. В общем, положительный эффект тоже есть!

Иру я практически не знал, астрологией не увлекался, и кто будет говорить над мои гробом не представлял.

— В Бхагаватгите говорится: кто родился, тот обязательно умрёт. А кто умер, тот обязательно родится вновь! Вот такая хорошая философия, — сказал глава местных кришнаитов Ананта Ачарья-дас (а для прежних друзей литератор Козлов). — Все говорили о своей дружбе с Сашей как человеком искусства. А я дружил с ним как с человеком духа. Потому что искусство — это когда все смотрят и смеются. А Саша давно уже превзошёл уровень так называемого искусства, которое лишь претендует на духовную жизнь, но ничего ему не даёт. И пришёл к необходимости, чтобы мы все вместе явились к нему и общими стараниями инициировали к настоящей духовной жизни. Я давно мечтал это сделать, но он в ответ только матерился и заикался. А сейчас я воспользуюсь тем, что он не может сопротивляться, и инициирую его в духовную жизнь…

После чего прочитал мне на ухо Харе-Кришна-мантру.

— Шабуров говорит, что мы — не скоты, не автоматы! Что от нас тоже что-то зависит. Любой художник говорит об этом! — сказал переводчик Верников (а для своих Кельт). — Любой человек здесь может остановиться и подумать: а так ли это действительно будет? Если кто-то может пошутить над этим всуе, значит, я могу это изменить?.. И раз это допускается, смерть если не побеждается, но отодвигается и преодолевается...

«Молодец! — думаю я. — Говорит не о наших взаимных обидах, а о том, что нужно и важно».

— Вообще, похороны штука такая… — продолжил Верников. — Ну, понятно, какая… Когда человек рождается, очень мало людей присутствует при этом. А когда умирает, многие являются к одинокому, лежащему в неком ящике телу, дабы всей своей массой показать, что закон перехода количества в качество не работает. Здесь они могут ощутить тепло друг друга, прикоснуться, даже интимно, в этой тесноте. И за это тепло огромное спасибо покойнику. Такой теплоты, какую создал своей смертью в гробу, как в кавычках, Шабуров, никто ещё здесь не создавал. Это акция действительно большого, по-настоящему большого, очень большого художника!

Надо признаться, до сего момента Верникова я, мягко говоря, недолюбливал. А тут подумал, что иногда с ним нельзя не согласиться. И о том, что со дня «дефолта» многие пребывают в тревоге и пришли сюда выговориться, тоже до сего момента не подозревал. А ещё я подумал: то, что снимет Кася Попова, надо будет на моих реальных похоронах показывать.

— Наша экономика умирает, наша государственность тоже... — горько пошутил главный редактор Средне-Уральского книжного издательства Женя Зашихин. — А сегодня не стало Шабурова. Я относился к нему по-разному. Но раз о мёртвых принято говорить либо хорошо, либо ничего, я должен похвалить то мужество, с которым он решился на этот поступок. Ведь на самом деле как художник он умер уже давно, весь изведясь на презентациях. И теперь просто решил это закрепить. Такой честный поступок я могу только поприветствовать. Спи спокойно, товарищ!

«А это он про себя, — самоуспокоился я. — Это он себя на презентациях похоронил…»

— С началом поминок, здесь стало меньше народу, чем было в начале, — подхватил мою мысль артист (и продавец в коммерческом ларьке) Миша Смирнов. — И наша церемония перестаёт быть фарсом. Становится тем, чем ей суждено было стать с самого начала. Как бывает на любых прощаниях, люди начинают всё больше говорить о себе. Мы все поём о себе, о чём же нам петь ещё? Прощаясь с кем-то, мы, в первую очередь, прощаемся с собой. Как военные, которые всегда готовятся к прошлой войне, так и мы продолжаем жить давно прошедшей жизнью в давно не существующем государстве. Говорим: Свердловск, а не Екатеринбург. Получится ли нам встроиться в новую жизнь или суждено умереть вместе с прошлой, я не знаю…

«Ну что он заныл? — наивно размышлял я — Ну разве может быть такое, чтобы мы не приспособились к новой жизни?»

— Саша, слышишь ли ты меня сейчас? — сказал заплетающимся голосом уличный художник и мой однокурсник Лёня Баранов. — Может быть, слышишь, а может, и нет, неважно... Но мне важно, чтобы и там, на небесах, ты помнил меня, нашу нехитрую жизнь… Смысл и значимость её я оценить сейчас вряд ли смогу, неважно… Сегодня важно, чтобы мы все предались вот этому состоянию скорби... Три года назад я похоронил свою любимую сестру, а сейчас я хороню любимого друга. И скажу вам: грустно всё это, ребята! Есть ли смысл умирать вообще? Может быть, нет смысла?.. И принципиально, чтобы каждый из нас определился в этой жизни никогда не умирать! Жить вопреки склокам, глупости и мерзости нашей жизни! Жить вопреки произволу властей, войнам, крови и бесам... Ребята, давайте, как и Саша, жить вопреки смерти. А если завтра мы увидим его на улицах города Свердловска, будем считать, что мы тоже так сможем... Так можно делать уже давным-давно... Хотя в современной России, наверное, нет, потому что все преисполнены цинизма, корысти и смеха… Эх, вернутся бы нам туда… Но не вернутся... Короче, Саня, я жду тебя на улицах города. Думаю, ты воскреснешь! Будь счастлив!

Видимо, пьяный Лёня попытался поцеловать меня в лоб, уронил очки и извинился:

— Пардон…

Наконец Регина Николаевна сказала с пафосом:

— Наступает минута, когда особенно понимаешь, как коротка наша жизнь. А человеческое сердце за многие века не научилось переносить смерть без боли. Тяжела, невосполнима горечь утраты, вам горестно расставаться с Александром Евгеньевичем Шабуровым, глубокой печалью наполнены ваши сердца. От вас из жизни в возрасте Христа, 33 лет, ушёл близкий дорогой вам человек. Воздадим ему должный почёт и сохраним память о нём. В этот горестный час прощания с Александром Евгеньевичем мы выражаем искреннее соболезнование вам, спутница жизни Инна, мы разделяем с вами вашу боль. Уважаемые провожающие, склоним головы в глубокой печали перед светлой памятью Александра Евгеньевича!

Всем предложили обойти вокруг гроба. Я почувствовал чьи-то поцелуи.

Карикатурист Аркаша Пятков сказал мне:

— Если хочешь пива, моргни правым глазом?..

Но я не отреагировал. Любителем пива я никогда не был и променять на него важность момента не собирался.

Художник Юдкин сказал:

— Ты уже, наверное, писать хочешь? Ха-ха-ха…

Но и на него я не отреагировал.

Наконец Регина Николаевна произнесла:

— Александр Евгеньевич завершил свой жизненный путь. Пусть его светлый образ и доброе имя сохранятся в ваших сердцах на долгие-долгие годы. Прощайте. Александр Евгеньевич!

И тоже выдала стих:

«Пускай идут и после нас,

Сменяясь, век за веком.

Мир умирает каждый раз

С умершим человеком!»

Включили Альбинони. Кто-то накрыл мой гроб крышкой (потом я узнал, что это были Дима и Дубичев). Публику вывели за дверь. И всё закончилось.

Запоздалое оправдание

Позже я прочитал, что существует такой вид психотерапии, где пациента закапывают на пару часов в могилу. После чего он якобы начинает новую жизнь. К моим похоронам это отношения не имеет. Как я говорил в самом начале, я за то, чтобы со своей собственной жизнью сродниться. Жить вопреки всему, как сказал над моим гробом Лёня Баранов. Ну и чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

На следующий день я пришёл утром в музей и собрал расклеенные по стенам бумажки. Гроб и венки уже увезли, и всё пошло своим чередом.

Через неделю Кася Попова смонтировала «спецпроект» о моих похоронах, который ТАУ показывало на протяжении многих лет***. Такие же передачи сняли СГТРК и 4-й канал. Сашу Голиздрина все забыли, а видео ТАУ угодило в коллекцию парижского музея Помпиду.

Инниного брата Диму и его друга Шауракса, попавших в кадр, вызывали в деканат юридического института и строго спросили, что они там делали, но и только.

Моя знакомая Света Абакумова в преддверии обещанной ей даты смерти ходила к психотерапевту и, встретив меня на поминках Б.У.Кашкина, попыталась заехать мне в ухо, но, когда я увернулся и попросил больше так не делать, сразу успокоилась. Света, живи долго и счастливо!

Прочие знакомые мои предсказания всерьёз не восприняли. Некоторым я отмерил исключительно много лет — до 2039, 2057 и даже 2090 годов.

Когда сейчас вспоминают, как Ленин якобы призывал повесить сколько-то там попов и проституток, забывают, что в те времена этим словам большого значения не придавали. Николай II каждый день убивал кошек и ворон и выражал недовольство, если крестьянские бунты не расстреливали. Так и тут.

Как-то я оцифровал тогдашние новости ТАУ о моих выставках и офигел. Соседний сюжет был такой. Ларёк в Верхней или Нижней Салде за ночь трижды пытались ограбить разные люди, угрожая 17-летней продавщице огнестрельным оружием. Но она не пугалась и нажимала тревожную кнопку. А милиция всякий раз приезжала и задерживала грабителей. Такое сейчас вообразить невозможно.

Спустя несколько лет новые собственники попытались выселить Музей молодёжи из здания, защитить его было некому, и у них это получилось.

Не менее символичное происшествие

Через неделю после выставки я попал в аварию и чудом выжил.

Опаздывал на последний автобус в Берёзовский и тормознул частника. Автобус отходил от угла Восточной и Ленина. Мы неслись по улице Малышева, светофоры мигали уже только жёлтыми огоньками. Но на перекрёстке с Восточной загорелся красный свет, и мы остановились, чуть-чуть свернув влево. Это, собственно, нас и спасло. Неожиданно из-под моста на Малышева выскочила чёрная иномарка.

Я успел сказать лишь: «..!», как она со всей дури бахнулась нам в левую переднюю дверь, за которой как раз я и сидел. Меня оглушило, словно дали доской по уху. Но так как наша машина стояла под углом, иномарка, разбив нам переднюю дверь, соскользнула дальше и точно так же расхреначила заднюю. Мы, как говорится, отделались лёгким испугом, а владелец иномарки стал тормозить, и две пассажирки, сидевшие у него на заднем сидении, пробили головами лобовое стекло. Глядя на них, я понял, что второй раз родился.

— Останься до приезда ментов, а? — говорит мне расстроившийся водитель. — А я тебя потом довезу…

Я, понятно, остался.

Чтобы мне выйти, переднюю дверь, которая висела на одной петле, пришлось оторвать, и когда он вёз меня в Берёзовский, я всю дорогу держал её руками. Я не суеверный, но подумал: а вдруг? Может, это знак свыше? Во всяком случае, повод рассказать о том с глубокомысленными намёками.

Хотя, впрочем, я и в Москве в аварию попадал. Безо всяких выставок.

2025

Илл. Андрей Антонов. «Посмертная» маска художника Александра Шабурова. 1998. Гипс.

*С 2015 года Фонд Сороса признан в России «нежелательной организацией».

**С 2024 года Фонд Фридриха Науманна признан в России «нежелательной организацией».

*** Кто как умрёт. Спецпроект Телевизионного агентства Урала

Публикация: Артгид