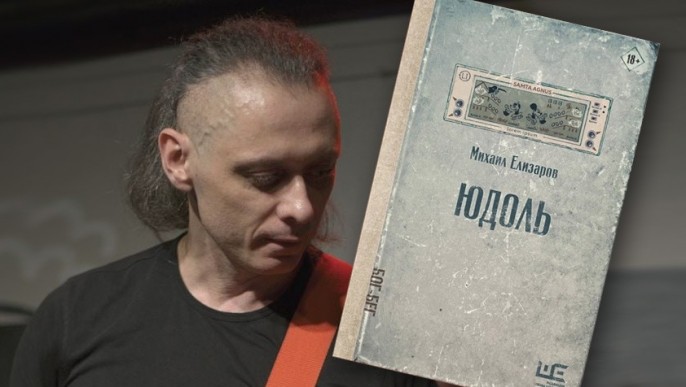

Елизаров М. Юдоль: роман. М.: АСТ, 2025.

Мои друзья говорят: Елизаров – серьезнейший филолог, следовательно, его тексты надо рассматривать внимательным литературоведческим взглядом. Не спорю, но и не обещаю. На филфаках страны достаточно специалистов по «ближнему бою» с зашифрованными смыслами и причудливыми интертекстами. Они скажут свое слово, предложат дельные статьи.

Попадись мне «Юдоль» лет двадцать назад, я бы захотел быть детальнее. Ведь тогда занимался литературными апокрифами, ценил апокалипсисы в прозе и поэзии, писал обо всем этом докторскую диссертацию. Действительно, недавно вышедший елизаровский роман вполне тянет на авторский апокриф, в котором есть и вечно востребованный апофазис, и гностический сюжет, и то, что мне когда-то нравилось называть «художественным богословием». Сейчас нравится значительно меньше.

Поэтому здесь даже не рецензия, а лишь заметки – о том сознании, которое отвечает за созданный роман и через него транслирует себя, словно канонизирует в сюжете о счетоводе Сапогове. Он решил стать сатаной, прыгая в иллюзорную значимость из своего комплекса «маленького человека».

Ещё о персональных апокрифах – литературных. Чтобы они появились, религиозной веры может не быть. Но просто обязан присутствовать модернистский задор, как у Леонида Андреева в «Иуде Искариоте», у Булгакова в «Мастере» или португальца Сарамаго в романе «Евангелие от Иисуса».

У Елизарова этот творящий модерн намечен, при желании читатель может вслед за автором выстраивать гностические конструкции. И где-то они даже масштабны. Однако жанр заметок позволяет мне выдвигать рискованные гипотезы. Так вот, главное не в какой-то там очередной мифологизации, а в её очень основательной несерьёзности.

«Юдоль» - разросшаяся песня, потерявшая мелодичность и композиционные границы. Как и в большинстве елизаровских баллад, важны не фабулы, а устойчивые интуиции. Их, на мой взгляд, две. Первая – власть кладбища: героев несет риторическим ветром по мертвым телам, сюжет с удовольствием возвращается к местам захоронения, стремясь вновь и вновь что-то сказать о силе тления, о призрачности жизни, о гротескных мертвецах, которые скрипят и пищат о том, о чем когда-то вещал Лукиан. Нет! Античный Лукиан мениппейно идеологичен, а у Елизарова кладбище требует регулярных прогулок по его пространству, как будто надо опять искать аргументы в пользу мысли о том, что, кроме смерти, присутствует какая-то гадость псевдосуществования, царит безобразие гниения при сохранении голоса и пошлых желаний.

Кладбищенский «производственный роман», построенный в предыдущей «Земле», здесь продолжился «производственным романом» колдовских практик, но кладбище осталось местом безнадежного притяжения – тем, о чем просто нельзя не говорить. «Некрополь предшествует полису» и «кладбище чует в себе своего». Да, в «Юдоли» всё так и есть. Бог – фантазия, сатана – фантазия, кладбище – правда. Оно может много лет помещаться в маленькой квартирке, как в тягостной истории Клавы Половинки. Она тлеет дома, в компании с сатаной, которому не восстать без черного пальца.

Впрочем, Сатаны нету. Именно поэтому так возбужден Андрей Тимофеевич Сапогов, обманутый возможностью заполнить навсегда пустую вакансию. Есть юдоль. Роман растет из этого слова, в него сворачивается, тут же производя из фонетически богатой лексемы флаг. Есть интересные определения этого ключа: «Юдоль делает бывшее несбывшимся»; «Юдоль – склероз у Бога»; «Юдоль – мировая порча, отделяющая имена от вещей». Есть совсем избыточные, пригодные для трактата: «Юдоль – разомкнутый уроборос литургической памяти».

Юдоль – Земля (вспомним недавний роман) в аспекте самодостаточного страдания, которое даже не объединяет субъектов (Бога и человека), потому что субъектов нет. Шатается по тексту ведьма Марковна, бегает с инфернальными питомцами Псарь Глеб, двигается даже похожий на школьника мальчик Костя, печалится вплоть до увольнения с телевидения диктор Кириллов. Но какие они субъекты?

Юдоль – прекрасная находка Елизарова: этот образ пульсирует совершенством тоски, немного напоминает Екклезиаста, если бы Соломон решил стать не покровителем монашества, находящего в «суете» путь ее преодоления, а угнездился среди гностиков, ищущих эффектные формулы для эффективного мироотрицания. В елизаровских песнях юдоль ещё мощнее, но и в романе она хороша своей чёткостью – наверное, не мировоззренческой, а психологический и стилистической.

Роман сильно растянут. Были моменты, когда хотелось остановить музыку (я читал в аудиоформате). Но нет! Кто-то скажет: Елизаров холодным разумом выстраивает текст. Я же видел в авторе страдающего собрата, измученного внедрившейся в сознание юдолью как запретом на счастье. Много лет занимался Леонидом Андреевым, не меньше – поэтикой декаданса. Я знаю, что такое «юдоль», как настойчива она в обеспечении круглосуточного вещания во всех местах стоянки «юдольного человека». Впрочем, я постоянно искал и находил способы преодоления подобной некросакральности. Есть ли у Елизарова мысль – о преодолении? Или юдоль – не только настроение, но и творческая платформа, с которой заключен контракт?

Я же забыл сказать о второй устойчивой интуции! Если первая – власть кладбища, то вторая – отсутствие женщины. Есть «продавщицы, похожие на разжиревшую Мальвину», а женщины нет! Демоноподобные тени колдовских старух и разных покойниц тут, а женщин нету!

И что из этого? К тому же всё повествование организовано как монолог гностика перед своею «милой». Правда, она не просто молчит, но и категорически отсутствует. «Ты ушла, и я свободен», - по-моему, так сказано об истинных причинах «скандинавского» апокалипсиса в песне «Рагнарёк». Только вот нет особой свободы, есть юдоль – в юдоли не дано появиться душе, способной спасти нашу брутальность, за которой скрывается хрупкий инфантилизм.

Что ж, перед читателем умный, шатающийся по кладбищам субъект, не осознающий главного: чтобы преодолеть весь этот сатанизм – нужна женщина: не Беатриче с Лаурой и не Татьяна Ларина, а добрая, по-настоящему земная, классная баба лет тридцати пяти, которая расколдует данный «апокриф», выметит всех колдунов и «богословов», устраивающих многостраничные парафразы разных «Апокрифов Иоанна».

Бывало, хотелось закричать главной повествовательной инстанции «Юдоли»: уйди с кладбища, найди подругу и – что ещё важнее – прими эпос! Не симулякры «бойцовских клубов», исчерпывающе воссозданных в «Библиотекаре», в романе «Pasternak» или в многочисленных сценах криминально-колдовских разборок в «Юдоли», а настоящий эпос. Не вокруг «книг советского писателя Громова» или «чёрного пальца Сатаны», а действительную битву, о недовоплощении которой столько печали в елизаровских балладах. Вся его лирика – это матерный плач воина, которого заставили вместо битвы петь о мультфильмах для гостей с измененным сознанием!

Ведь есть же Донбасс и чудовищная битва с Западом! Вот здесь и Бог, и сатанизм, и настоящие жертвы, а не картонный «христос» Артур Мунтян и сделанный из того же материала Псарь Глеб, намекающий на становление жертвенного архетипа в своей гибели за сатаниста Сапогова.

Почему Елизаров молчит об этом? Совсем не его война? Неужели квест по созданию/предотвращению мультяшного конца мира интереснее и художественнее того, о чём пишут Филиппов, Долгарева или Беседин? Или приобщение к эпосу сразу разрушит всю эту поэтику, где женщине – нельзя, а кладбищу – надо?

В границах русской словесности художественная метафизика без историософии опустошает феноменологию текста, ставит под большой вопрос интерес к ней. Как будто колдуны утвердили заговор на молчание о главных событиях. Порою кажется, что бесконечное возвращение в «Юдоли» к одним и тем же сценам и уже прозвучавшим «колдовским» речам – превращение времени в асфальт, чтобы ни у кого не хватило сил сказать и спросить: да хватит уже о сразу понятном Сапогове и связанном с ним квесте «Найди сатану или стань им»! Давай уже перейдем к главному, потому что апокалипсис происходит не в сорокинско-пелевинском хронотопе, не с «порнографичеким Лаокооном», а там, где создают Садулаев и Можаев.

Нет! «Жизнь – сплошное надувательство»; «Заживо гниющий бог погибающего мира»; «Для Бога все мертвы»; «Всё мертво изначально»; «Что есть Бог? Он ест свет и любовь»; «Праведников Бог сглотнет, не разжевывая».

Ага, Лимонов: «стань несъедобным!» Это он – кошмар взрослых мужчин русской литературы, когда эти мужчины читают, например, лимоновские «Ереси» или «Illuminations», прямо принимая мысль о том, что бог – это непристойный паук, который питается людскими страданиями и создает свои обманные библии для проповеди смирения.

Впрочем, Лимонов – и хитрый, и имперский. И безусловно эпический – в своем главном расширении. Этой дорогой, кажется мне, и нужно идти тем, кто слишком долго пребывает в темных апокрифах. Бог, женщина, эпос – интереснее сатаны, колдунов и странного учебника по производству кощунств.

Елизарова часто упрекают в зависимости от Пелевина и Сорокина. С этим не согласен. Пелевин – буддийско-финансовый оптимист в своих проектных романах. Сорокин – последовательный, а поэтому предсказуемый и скучный текстовый «сатанист» с циничной убежденностью в мире-тюрьме. Михаил Елизаров – больнее. Пелевин и Сорокин беспроблемно дружат сами с собой. Елизаров интереснее, потому что – враг самому себе.

В заметках о романе так можно сказать. И ещё. Если не хотите читать большой текст, послушайте песню Елизарова «День Святого Никогда». Она – истинная кульминция «Юдоли».