23. "Оцифровка" Русского Всеобуча. Пути и горизонты: стальная

метафора Великороссии

…Сквозь пустыню и над бездной

Ты провёл свои пути,

Чтоб нервущейся, железной

Нитью землю оплести…

Валерий Б р ю с о в.

«Хвала Человеку». 1906.

…Пора! Ударил отправленье

Вокзал, огнями залитой,

И жизнь, что прожита с рожденья,

Уже как будто за чертой…

Александр Твардовский.

«За далью – даль».

Стальная метафора Подмосковья… Железные дороги… Вокзалы… Электропоезда… Пассажирское многолюдье…

…Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!

У нас васильки собирай хоть охапкой.

Сегодня прошёл замечательный дождик.

Серебряный гвоздик

с алмазною шляпкой…

На П у ш к и н о в девять часов электричка.

Послушайте, вы отказаться не вправе…

Дмитрий Кедрин приглашает к подмосковному паломничеству.

У Николая Рубцова – свой «подмосковный мотив»:

Над вокзалом – ранних звёзд мерцанье.

В сердце – чувств невысказанных рой.

Еду, еду в отпуск в П о д м о с к о в ь е…

…Эксплуатационная длина Московской железной дороги – 9, 3 тыс. километров (из них 4311 км электрифицированы). Эта железная дорога обслуживает 9 областей, прилегающих к столичной области; за её пределами – Липецкую и Белгородскую области. На территории Московской области протяженность – 2741 км. Большую нагрузку несут узловые станции

П о д м о с к о в ь я: Дмитров, Икша, Поварово, Манихино, Кубинка, Бекасово, Столбовая, Михнево, Жилево, Воскресенск, Куровская, Орехово-Зуево, Александров.

Осваивающему истоки, горизонты, перспективы «малой родины» многое дадут топонимы, омонимы Московии и Подмосковья, ближних и дальних провинций. Московская железная дорога – до Ряжска. Её сменяет Юго-Восточная железная дорога: станции Александро-Невская, Мичуринск (Козлов), Грязи… Некогда здесь было место встречи Орлово-Грязинской и Грязи-Царицынской линий. Стучат колёса…

Москва – Северный Кавказ… Москва – Поволжье… Москва – Украина… Москва – Донбасс… Ефремов – Елец – Касторная - Старый Оскол – Валуйки…

Одно из ответвлений-«улиц»: Елец – Липецк – Грязи, Поворино – Волгоград… От Павельца через Раненбург – Мичуринск, Тамбов, Ртищево – Саратов… Грязи – Борисоглебск – Царицын… Богоявленск – Лебедянь, Астапово – Данков, Лебедянь – Елец… Тамбов – Камышин… От Графской – до Анны, от Таловой – до Калача, от Иноковки – до Инжавина, от Старого Оскола – к Курской магнитной аномалии, Белгороду, Курску…

* * *

Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) воспроизводил свои первые детские впечатления от железнодорожного путешествия:

- Мы поехали; у меня невольно сжалось сердце, но это скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни. Машина тронулась, сначала очень медленно, потом всё скорее, и наконец, достигла невероятной степени быстроты. Мы летели. Дома, деревья, - всё исчезло замечательно быстро. Но прежде всего надо рассказать, как устроены вагоны. Это род комнаты довольно большой, наполненной стульями, прикрепленными к полу. Посреди комнаты проходит коридор, выходящий в переднюю; на потолке висят лампы, которые зажгли, когда мы выехали из Твери. Между пассажирами вагона был один татарин, довольно красивый, в ермолке из серебряной ткани, а поверх он надевал бобровую шапку. У него лицо всегда смеющееся, и я не знаю, что он – глуп или в самом деле весел…

Владимир Иванович Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка» зафиксировал лингвистические, этнографические, культурологические, психологические реалии и коллизии, связанные с цивилизационными изменениями «переходного времени». – «Д о р о г а –

…ездовая полоса; накатанное или нарочно подготовленное различным образом протяженьке, для езды, для проезда или прохода; путь, стезя; направленье и расстояние от места до места… сама езда или ходьба, путина, путешествие»; «Д о р о г и бывают: большие, т. е. общие, почтовые и торговые; малые, уездные, от городка до городка, в стороне от больших; проселочные, от селенья к селенью, в стороне от малых. Ж е л е з н а я д о р о г а, ж е л е з к а и л и ч у г у н к а».

«Ч у г у н к а» в густонаселённые губернии России… Неоднозначно отношение к фон Меккам и фон Дервизам… Критические публикации в центральных газетах («Русские ведомости», «Голос», «Петербургские ведомости», «Петербургский листок»)… «Для устройства железной дороги от Рязани до Козлова образуется акционерное общество под названием «Общество Рязанско-Козловской железной дороги», которое обязуется на свой счёт и страх построить железную дорогу от Рязани до Козлова и снабдить эту дорогу как подвижным составом, так и другими принадлежностями для её эксплуатации» . В марте 1865 года правительством было дано разрешение ( договор-концессия)…

…Железные кони шли на смену коням-работягам… Поступь прогресса… Даровитый беллетрист-разночинец Глеб Иванович Успенский ( 1843 -1902 )

в очерке «Крестьянин и крестьянский труд» с грустной иронией, весьма печально и пессимистично замечает:

«Ведь вот стёрла же с лица земли цивилизация русскую бойкую, «необгонимую» тройку, в которой Гоголь видел всю Россию, всю её будущность, - тройку, воспетую многими поэтами, олицетворяющими в себе и русскую душу («то разгулье удалое, то сердечная тоска»), и русскую природу; Всё, начиная с этой природы, зимы, вьюги, сугробов, продолжая бубенчиками, колокольчиками и кончая ямщиком с его «буйными криками», - всё здесь чисто русское, самобытное, поэтическое… Каким бы буйным смехом ответил этот удалец-ямщик лет двадцать тому назад, если бы ему сказали, что будет время, когда исчезнут эти чудные кони в наборной сбруе, эти бубенчики с малиновым звоном, исчезнет этот ямщик со всем его репертуаром криков, уханий, песен и удальств, и что вместо всего этого будет ходить по земле какой-то коробок вроде стряпущей печки и без лошадей, и будет из него валить дым и свист… А коробок пришёл, ходит, обогнал необгонимую…»

Один из «богатейших лексикаторов наших», один из «младших богатырей русской литературы», беллетрист-разночинец Александр Иванович Левитов (1835-1877) создал художественно-документальные зарисовки Подмосковья, отразившие глубинные процессы в земледельческой России: «Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог, или так называемых каменных дорог, тогда, когда железные дороги не заглушали ещё своим звонким криком их неутомимой жизни. Да! Разваливаются теперь эти бесконечные, сверкавшие в хорошую погоду ослепительною белизной, белокаменные дороги, точно также, как совсем уже развалились здоровенные двухэтажные домищи, которые, называясь постоялыми дворами и белыми харчевнями, составляли некогда честь и славу шоссе».

Каменные дороги – дороги железные… Контраст невероятный, трудно осмысливаемый. Это же – разные миры, разные психологии, разные судьбы. Много судеб человеческих изменил, переиначил, искорёжил

переход от каменки к железке.

Хлебосольная Кашира, задумчивый Серпухов, заросшая полынью и лопухами Коломна, пыльная Чёрная Грязь, крикливый Подольск, туманное

Ожерелье с любопытством взирали на продвижение рельсового пути.

Художественно-документальные зарисовки Левитова позволяют нам зримо «реконструировать» былое, понять, в «какую неведомую даль ушла эта, столь оплакиваемая, матушка-старинка по бесконечному шоссе». Левитовский автобиографический повествователь привлекает наше внимание к судьбе «тружеников шоссе, заменяемых ныне локомотивами». Многих обеспечивала

работой дорога шоссейная. Кто ковал подковы, кто проявлял мастерство изготовления дорогих уздечек, украшенных серебром с чернетью, таковых же шлей, чересседельников, сафьяновых хомутов, сияющих всеми цветами радуги дуг. Высоко ценилось умение «обходиться с конём».

То, что пришло с железкой, несёт в себе угрозу, опасность («…раздалось оглушительное, сопровождаемое свистом грохотание какой-то силы, которая, тяжело отдуваясь дымом и искрами, испугала своим появлением… ввиду чего-то страшного, что, визжа и ослепительно сверкая, умчалось куда-то, ужаснувши окрестности своим мощным дыханием»).

Многое «упразднила» железная дорога. Нет уже троек Герасима Охватюхина, езжавших в самый Киев али «даже в Аршаву». Да и у других кучеров дело приходит в упадок («прочугунются небось»). Сам Герасим почти что смирился со своей участью: «Вон чугунка под носом, - попроворней, пожалуй, моих конев-то, потому что огнем действует».

«Молнийный гул железной дороги» удивляет степняков – «своим разбойничьи свистом, удалою песней и, наконец, своей постоянной насмешкой над человеческими бедами, которые вечно плелись и вечно будут тихо и смирно плесться по узким тропочкам, сторонясь бешеных поездов, паром ли, лошадьми ли бесследно стирающих людские печали и радости с равнодушного к тем и другим лица земного…»

Железные кони и кони-работяги…

«Московский журнал» (очерковое эссе С. Четверикова) поведал о реальной

коллизии, характеризовавшей тогдашние нравы. Когда закончилась постройка Николаевской железной дороги и началось успешное движение между столицами, из Санкт-Петербурга намекнули Москве: не мешало бы отрядить депутацию от верноподданного купечества для принесения благодарности Императору. Таковая депутация была незамедлительно сформирована, её поручили возглавить В.А. Алексееву.

в Зимнем дворце к московской депутации вышел Император в хорошем настроении.

- Ну что, господа! Вы, чай, думали, что во сне увидали, что через 14 часов из Москвы очутились в Петербурге? – великодушно вопрошал царь-батюшка. Депутация упорно молчала. Молчание купеческих посланцев покоробило высочайшую персону…

- Как же вам не стыдно, что никого из вас не нашлось, чтобы ответить Государю на Его милостивые слова… - распекал верноподданных дежурный адъютант.

- Да что было отвечать-то, ваше превосходительство пояснил как бы в оправдание Владимир Семенович. – Ведь мы побоялись ехать по железной дороге и все приехали в дилижансе…

Устыдив москвичей, генерал-адъютант взял с них слово, что обратный путь они совершат по железной дороге. Владимир же Семёнович по личным делам задержался в северной столице ещё сутки, но, не желая прослыть за труса, на другой день обзавёлся железнодорожным билетом. Приключение его, однако, не закончилось.

…Сажень в сажень на полдороге, была построена станция Бологое. Минута в минуту отходили поезда из Москвы и Петербурга, минута в минуту сходились в Бологом и по тому же звонку отходили, поезд на Петербург с правого, а на Москву с левого дебаркадера.

Владимир Семенович, замешкавшись у буфета и услыхав третий звонок, бросился на поезд, но ошибся дверьми и вскочил на перетбургский, который на другой день благополучно и доставил его туда. Проклиная в душе эту «затею», Владимир Семенович с поезда отправился на почтовый двор и взял билет на дилижанс, который его на третьи сутки и доставил обратно в Москву.

Талантливый мастер философско-психологической эпики, автор «Очарованного странника», «Левши»,«Соборян»,«Тупейного художника», Николай Семёнович Лесков ( 1831-1895) также размышлял о смене цивилизационных эпох: «…всякой вещи есть сворё время под солнцем, - протяжные троечники отошли, а железные дороги их лучше, но опыт и знание всё-таки своей цены стоят да и покоя не дают…»

Алексей Николаевич Апухтин (1840-1893), признанный мастер жанра исповедального романса, исполненного драматизма философско-психологического монолога, в начале 1870-х годов создаёт лирико-психологическую «железнодорожную» новеллу «С курьерским поездом».

Курьерским поездом, спеша бог весть куда,

Промчалась жизнь без смысла и без цели…

Когда-то в лучшие, забытые года

И в ней горел огонь, и в ней мечты кипели…

Кульминационное развитие сюжетной линии. Поезд опаздывает («Как ожидание бывает нестерпимо!»). Пёстрая толпа наполняет вокзал. Вот прошла гурьба артельщиков. Ожидание («А поезда всё нет: пора б ему прийти!»). Прибытие состава («Вот раздался свисток, дым по дороге вился, И, тяжело дыша, как бы устав в пути, Желанный паровоз пред ним остановился»). Разочаровывающая встреча через десятилетия («И в глубь минувшего, в сердечный их архив, Уже уходит прочь ещё воспоминанье! Ему припомнилась та мерзлая скамья, Где ждал он поезда в волнении томящем; Она же думала, тревогу затая: «Как было хорошо, когда в вагоне я Смеялась от души над пассажиром спящим!»).

У Льва Николаевича Толстого (1828-1910) - своё философско-психологическое видение особенностей тогдашней «железнодорожной цивилизации». В письме Тургеневу (из Женевы в апреле 1857 года) Лев Николаевич по-приятельски убеждает: «Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то же, что бордель к любви. Так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно…»

Станция А н н а - К а р е н и н с к а я… Такой станции нет на карте железных дорог. И в то же время…

« - Прикажете до Обираловки? – сказал Петр.

Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большим усилием могла понять вопрос.

- Да, - сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски»…

«Она смотрела мимо дамы в окно на точно как будто катившихся назад людей, провожавших поезд и стоявших на платформе. Равномерно вздрагивая на стычках рельсов, вагон, в котором сидела Анна, прокатился мимо платформы, каменной стены, диска, мимо других вагонов; колеса плавне и маслянее, с легким звоном звучали по рельсам, окно осветилось ярким вечерним солнцем, и ветерок заиграл занавеской.

Анна забыла о своих соседях в вагоне и, на легкой качке езды вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать.

«Да, на чём я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучаться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?»…

…Когда поезд подошёл к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров… …И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, лёгким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо её проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие

чугунные колёса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колёсами и ту минуту, когда середина эта будет против неё… …Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило её, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе её целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для неё всё, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновенье со всеми её светлыми прошедшими радостями…»

«Дама с собачкой» Антона Павловича Чехова:

« - Я буду о вас думать… вспоминать, - говорила она. – Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с Вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание…»

* * *

Много любопытного, примечательного, поучительного найдёт читатель в изданной в 2001 году в Воронеже книге «Стальной Меридиан. История Юго-Восточной железной дороги» (автор Виктор Попов; редактор Е.Г. Новичихин; общая редакция М.П. Акулова). Любопытна очерково-публицистическая публикация Владимира Березина «Образ паровоза» («Октябрь», 2001, № 10).

«Железнодорожная цивилизация» в своеобразном философско-просветительском «ключе» высветилась в «Хвале Человеку» Валерия Брюсова (1 декабря 1906 года):

Сквозь пустыню и над бездной

Ты провёл свои пути,

Чтоб нервущейся, железной

Нитью землю оплести…

поэт-символист представляет впечатляющую панораму истории

человечества с самых ранних этапов её развития («Молодой моряк вселенной, Мира древний дровосек, Неуклонный, неизменный, Будь прославлен, Человек! По глухим тропам столетий Ты проходишь с топором, Целишь луком, ставишь сети, Торжествуешь над врагом! Камни, ветер, воду, пламя Ты смирил своей уздой, Взвил ликующее знамя Прямо

в купол голубой. Вечно властен, вечно молод, В странах Сумрака и Льда, Петь заставил вещий молот, Залил блеском города»).

«Нервущаяся, железная нить»… Новый этап цивилизации… «Нервущейся, железной нитью» человек сумел «оплести» всю планету… Гудки паровозов возвестили о новой цивилизационной эре («В древних вольных Океанах, Где играли лишь киты, На стальных левиафанах Пробежал державно ты. Змея, жалившего жадно С неба выступы дубов, Изловил ты беспощадно, Неустанный зверолов. И шипя под хрупким шаром, И в стекле согнут в дугу, Он теперь, покорный чарам, Светит хитрому врагу»). («Царь несытый и упрямый Четырех подлунных царств, Не стыдясь, ты роешь ямы, Множишь тысячи коварств, - Но, отважный, со стихией После бьешься с грудью грудь, Чтоб еще над новой выей Петлю рабства захлестнуть»). («Верю, дерзкий! Ты поставишь По Земле ряды ветрил. Ты своей рукой направишь Бег планеты меж светил, - И насельники вселенной, Те, чей путь ты пересек, Повторят привет священный: Будь прославлен, Человек!»

Совершивший в 1913 году путешествие по России французский культуролог Блез Сандар воодушевленно «документировал: «Я был в Москве, в этом горорде тысяча трех колоколен и семи железнодорожных вокзалов… Ритмы поезда, шум голосов, стук дверей и колес на замерзающих рельсах, несущийся вдаль паровоз, моего грядущего парус… Пусть осыпается буря ветров! Неистово бури грохочут. По спутанным рельсам летят поезда ураганом…»

Набоковского автобиографического повествователя «щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно».

Полковник свиты Николая Второго А. А. Мордвинов оставил

мемуарные записки об императорском «голубом поезде», на котором самодержец с осени 1914 года следовал по фронтам ( проделав более 100 тысяч вёрст) : «Императорский поезд был невелик. Он состоял в центре из вагонов Его Величества, где находились спальня и кабинет государя; рядом с этим вагоном был, с одной стороны, наш свитский вагон из восьми отделений, а с другой – вагон-столовая, с отделением салона для приёмов. Далее шла кухня с буфетом, вагон, где помещалась военно-походная канцелярия, и последний служебный вагон, где помещались железнодорожные инженеры и начальник той дороги, по которой приходилось следовать поезду…»

Владимир Алексеевич Гиляровский (1853-1935), посвятивший Москве и Подмосковью немало талантливых лирических и художественно-документальных зарисовок («Записки москвича», «Москва и москвичи», «Друзья и встречи»), своеобразно трактовал т е м у д о р о г и (ямщицкой, пешеходной, железной). В «Поклоне Дону» (начало 1890-х годов) автобиографический повествователь-москвич страстно порывается «от суеты столицы скучной» к романтическим провинциальным горизонтам просторов и вольности («Путь счастливый! Отвези ты Дону тихому поклон, И скажи, что не забыты Мной ни степь, ни вольный Дон. Не забыта в дни невзгоды Вдалеке родных земель, Эта родина свободы И героев колыбель»). Посвященная И.И. Левитану «Владимирка – большая дорога» (начало 1890х годов) художественно-очерково «портретирует» новые цивилизационные реалии старинного тракта:

Чу… свисток. На всех парах

Вдаль к востоку, мчится поезд,

Часовые на постах,

На площадках возле двери,

Где один, где двое в ряд…

А в оконца, сквозь решетки,

Шапки серые глядят…

Илья Эренбург (в романе «Хулио Хуренито»): «Поезд шёл очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали всё здание, досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Когда проезжали лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком наше чудовище».

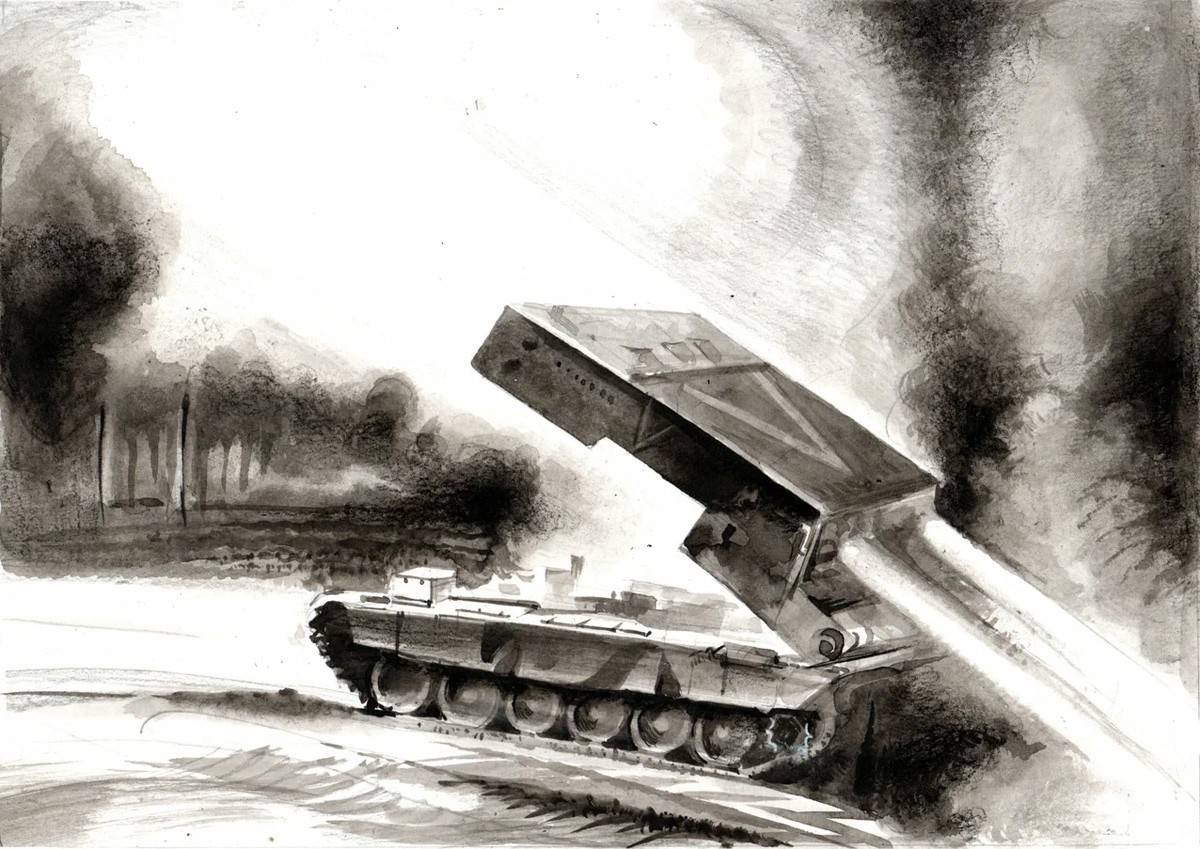

Алексей Толстой «портретирует» с в о й бронепоезд: «Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с двумя пышущими жаром паровозами, с блиндированными платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек… Выли два паровоза, окутанные паром…»

«Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова : «В жирных темных полях сытно

шумят гаоляны. Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьётся в лесу. А в кольцах перекатываются, грохочут квадратные серые коробки. На желтой чешуе дракона – дым, пепел, искры… Сталь по стали звенит, кует!.. Дым. Искры. Гаолян. Тучные поля. Может, дракон китайский из сопок, может, из леса… Желтые листья, желтое небо. Гаоляны! Поля!.. …На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными глазами…».

Платоновский паровоз («Паровоз, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди…»). Автобиографический герой-повествователь Платонова видит «родство» совершенного паровоза со стихотворно-поэтической пластикой: «Машина «ИС», единственная тогда на нашем тягловом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления, я мог подолгу глядеть на неё, и особая растроганная радость пробуждалась во мне – столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина».

Аркадий Гайдар «Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешёл Иван Михайлович на бронированный… …Всякие паровозы видали ребята. Но только вот такого паровоза, который на фотографии Ивана Михайловича, они не видали и вагонов не видали тоже. Трубы нет. Колёс не видно. Тяжелые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон узкие продольные щели, из которых торчат пулемёты. Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни, и из тех башен выдвинулись тяжелые жерла артиллерийских орудий. И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных желтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стекол. Весь бронепоезд тяжелый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зелёный цвет. И никого не видно: ни машиниста, ни кондуктора с фонарями, ни главного со свистком. Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулемётов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но всё это спрятано, всё молчит. Молчит до поры до времени…».

Сотрудничавшие с газетой железнодорожников «Гудок» Ильф и Петров в стиле своих зарисовок использовали модную тогда «телеграфность», «локомотивность»: «Поезд прыгал на стрелках… Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло».

Николай Островский своим всемирно известным романом «Как закалялась сталь» отдал щедрую дань «железнодорожной теме». Центральный персонаж произведения начинает трудовой путь мальчиком при железнодорожном буфете, потом осваивает железнодорожные мастерские, имеет отношение к бронепоезду и, наконец, активно участвует в строительстве «узкоколейки». («Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи… тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тот час же снова бежали в безмолвную темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на её густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал всё реже и реже…»).

Евгений Долматовский обращался с напутствием-пожеланием: «Пусть когда-нибудь в славную повесть про геройский советский век, громыхая, войдёт бронепоезд».

«Теплушка» - один из задушевных, проникновенно-психологических образов-метафор в поэме «Россия» Александра Прокофьева. («Теплушка что? Теплушка – дом, Пусть в ней не вековать…Хорош дымок, хорош домок, Теплушка хороша!..»). («Сколько звезд голубых, сколько синих, Сколько ливней прошло, сколько гроз. Соловьиное горло – Россия, Белоногие пущи берез. Да широкая русская песня, Вдруг с каких-то дорожек и

троп Сразу брызнувшая в поднебесье По-родному, по-русски – взахлеб»). Любителю изящной словесности, художественно-психологической пластики, конечно же, будут по сердцу исповедальные грёзы лирического героя(«Да какой-нибудь старый шалашик, Да задумчивой ивы печаль, Да родимые матери наши,

С-под ладони глядевшие вдаль; Да простор вековечный, огромный, Да гармоник размах шире плеч, Да вагранки, да краны, да домны, Да певучая русская речь!). Стихотворению «Перед дорогой» Александр Прокофьев предпослал блоковский эпиграф («Покой нам только снится»). («Спеши! Мне киверами шашут камыши, Вчера Тревожно в грудь Ударили ветра, Ну, значит, в путь, Ну, значит, в путь, Пора! Спеши! Во имя сердца и души Пути тори! Тори! Гори! Гори!»). Москве и Подмосковью посвящены осердеченные глубоким сыновним чувством прокофьевские строки-образы («Москва!.. Твоя оборона Идёт через наши сердца!»; «Москве»).

Поля и долы. Синь какая!

Везде струится дивный свет.

Земля моя!

Конца и края

Такому нет, такому нет!

И в мире нет подобной сини,

И не дано ей умереть,

Покуда солнцу над Россией

И красоваться и гореть!

«Поднявшись над Россией ввысь и окинув её взором, можно увидеть голубые и стальные обручи, которые стягивают землю в единую и великую державу. Реки и железные дороги скрепляют и приближают её пространства. И если реки – суть творения Бога, то железные дороги сотворены, хотя и по воле Всевышнего, человеческим разумом, волей и руками людей», - пишет Валерий Ганичев в публицистическом эссе «Державный путь: сигналы истории».

Нестор Васильевич К у к о л ь н и к

(1809 – 1868)

Дым столбом – кипит, дымится

Пароход… Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

Не тайная дума быстрее летит,

И сердце, мгновенья считая, стучит.

Коварные думы мелькают дорогой,

И шепчешь невольно: «О Боже, как долго!»

Дым столбом – кипит, дымится

Пароход… Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле

Не воздух, не зелень страдальца манят, -

Там ясные очи так ярко горят,

Так полны блаженства минуты свиданья,

Так сладки надеждой часы расставанья.

Дым столбом – кипит, дымится

Пароход…

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится

Наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

15 июля 1840.

Афанасий Афанасьевич Фет

(1820 – 1892)

На железной дороге

Мороз и ночь над далью снежной.

А здесь уютно и тепло.

И предо мной твой облик нежный

И детски чистое чело

Полны смущенья и отваги.

С тобою, кроткий серафим,

Мы через дебри и овраги

На змее огненном летим.

Он сыплет искры золотые

На озаренные снега.

И снятся нам места иные,

Иные снятся берега.

В мерцаньи одинокой свечки,

Ночным путем утомлена,

Твоя старушка против печки

В глубокий сон погружена.

Но ты красою ненаглядной

Еще томиться мне позволь.

С какой заботою отрадной

Лелеет сердце эту боль!

И, серебром облиты лунным,

Деревья мимо нас летят.

Под нами с грохотом чугунным

Мосты мгновенные гремят.

И, как цветы волшебной сказки,

Полны сердечного огня,

Твои агатовые глазки

С улыбкой радости и ласки

Порою смотрят на меня.

Конец 1859 – начало 1860.

Николай Алексеевич Некрасов

(1821 – 1877-1878)

Железная дорога

…Славная осень! Здоровый, ядрёный

Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной

Словно как тающий сахар лежит.

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно – покой и простор! –

Листья поблекнуть еще не успели,

Желты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И меховые болота, и пни –

Все хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

…Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?..

…Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять.

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную –

Вынесет всё, что Господь не пошлёт!

Вынесет всё – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся – ни мне, ни тебе…

1864.

Лев Николаевич Толстой

(1818 – 1910)

«Анна Каренина»

- Что, скоро ли? – обратился Вронский к служащему.

- Поезд вышел, - отвечал служитель.

Приближение поезда все более и более обозначалось движением

приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением

жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный

пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валенных сапогах,

переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист

паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

……………….

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут

Платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром,

прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и

растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся,

обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее

и более потрясая платфыорму, стал проходить вагон с багажом и с

визжавшею собакой; наконец, подрагивая перед остановкой, подошли

пассажирские вагоны…

………………….

Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам

из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, - было

занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На

мгновение буря затихла, но потом опять налетела такими порывами, что,

казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали,

весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно

отворяя и затворяя большие двери…

……………………..

Девочка и грибы

(быль)

Две девочки шли домой с грибами.

Им надо было переходить через железную дорогу.

Они думали, что машина далеко, взлезли на насыпь и пошли через

рельсы.

Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая перебежала через дорогу

Старшая девочка закричала сестре: «Не ходи назад!»

Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала; она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел что было силы.

Старшая девочка кричапла: «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы, и ползала по дороге.

Машинист не мог удержать машины. Она свистела изо всех сил и наехала на девочку.

Старшая девочка кричала и плакала. Все проезжающие смотрели из окон вагонов, а кондуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что сделалось с девочкой.

Когда поез прошел, все увидали, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не шевелится.

Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на колени, собрала грибы и побежала к сестре.

Яков Петрович Полонский

(1819 – 1898)

На железной дороге

Мчится, мчится железный конёк!

По железу железо гремит,

Пар клубится, несется дымок;

Мчится, мчится железный конек,

Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу, -

Дело важное, время не ждет.

Ну, конек! Я покуда молчу…

Погоди, соловьем засвищу,

Коли дело-то в гору пойдет…

Вон навстречу несется лесок,

Через балки грохочут мосты,

И цепляется пар за кусты;

Мчится, мчится железный конек,

И мелькают, мелькают шесты…

Вон и родина! Вон в стороне

Тесом крытая кровля встает,

Темный садик, скирды на гумне;

Там старушка одна, чай, по мне,

Изнывает, родимого ждёт.

Заглянул бы я к ней в уголок,

Отдохнул бы в тени тех берёз,

Где так много посеяно грёз.

Мчится, мчится железный конек

И, свистя, катит сотни колёс.

Вон река – блеск и тень камыша;

Красна девица с горки идёт,

По тропинке идет не спеша;

Может быть – золотая душа,

Может быть – красота из красот.

Познакомится с ней бы я мог,

И не все ж пустяки городить, -

Сам бы мог, наконец, полюбить…

Мчится, мчится железный конёк,

И железная тянется нить.

Вон, вдали, на закате пестрят

Колокольни, дома и острог;

Однокашник мой там, говорят,

Вечно борется, жизни не рад…

И к нему заглянуть бы я мог…

Поболтал бы я с ним хоть часок!

Хоть немного им прожито лет,

Да немало испытано бед…

Мчится, мчится железный конёк,

Сеет искры летучие вслед…

И, крутя, их несет ветерок

На росу потемневшей земли,

И сквозь сон мне железный конек

Говорит: «Ты за делом, дружок,

Так ты нежность-то к черту пошли»…

1860-е годы

Николай Гарин-Михайловский

(1852 - 1906)

«… В каждом месте линия кипела рабочими: забивали сваи, сыпали насыпи, копали

выемки, тянулись обозы с вывозимою землею, лились песни, крики, громкий говор.

Узкая полоса земли на протяжении двухсот восьмидесяти верст жила полной жизнью

безостановочно все двадцать четыре часа в сутки….»

* * *

«… Горячая работа сразу закипела по всей линии участка. Носились земляные и

балластные поезда, сотни рабочих сменяли шпалы, подбивали их новым балластом и

выравнивали путь… В тех местах, где все уже было приведено в порядок, линия приняла

неузнаваемый вид. На красивом, отточенном, свежем земляном полотне рельефно, с

строго очерченными гранями высился балластный слой, выглядывали из него новенькие

шпалы, и две пары рельс тянулись непренрывным следом… поезд несся мягко, с особым

задумчивым гулом…»

Александр Александрович Блок

( 1880 - 1921 )

На железной дороге

Под насыпью, во рву некошеном,

Лежит и смотрит, как живая,

В цветном платке, на косы брошенною,

Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною

На шум и свист за ближним лесом.

Всю обойдя платформу длинную,

Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих –

Нежней румянец, круче локон:

Быть может, кто из проезжающих

Посмотрит пристальней из окон…

Вагоны шли приличной линией,

Подрагивали и скрипели;

Молчали жёлтые и синие;

В зелёных плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами

И обводили ровным взглядом

Платформу, сад с кустами блёклыми,

Её, жандарма с нею рядом…

Лишь раз гусар, рукой небрежною

Облокотясь на бархат алый,

Скользнул по ней улыбкой нежною.

Скользнул – и поезд вдаль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,

В пустых мечтах изнемогая…

Тоска дорожная, железная

Свистела, сердце разрывая…

Да что – давно уж сердце вынуто!

Так много отдано поклонов,

Так много жадных взоров кинуто

В пустынные глаза вагонов…

Не подходите к ней с вопросами.

Вам всё равно, а ей – довольно:

Любовью, грязью и колесами

Она раздавлена – всё больно.

1910

Андрей Б е л ы й

(Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934)

Из окна вагона

Поезд плачется. В дали родные

Телеграфная тянется сеть.

Пролетают поля росяные.

Пролетаю в поля умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо…

Пролетают – вон там и вон здесь –

Пролетают – за сёлами сёла,

Пролетают – за весями весь; -

И кабак, и погост, и ребёнок,

Засыпающий там у грудей: -

Там – убогие стаи избёнок,

Там – убогие стаи людей.

Мать Россия! Тебе мои песни, -

О немая, суровая мать! –

Здесь и глуше мне дай, и безвестней

Непутёвую жизнь отрыдать.

Поезд плачется. Дали родные.

Телеграфная тянется сеть –

Там – в пространства твои ледяные

С буреломом осенним гудеть.

1908.

Телеграфист

Окрестность леденеет

Туманным октябрем.

Прокрутится, провеет.

И ляжет под окном, -

И вновь взметнуться хочет

Большой кленовый лист.

Депешами стрекочет

В окне телеграфист.

Служебный лист исчертит.

Руками колесо

Докучливое вертит,

А в мыслях – то и се.

Жена болеет боком.

А тут – не спишь, не ешь,

Прикованный потоком

Летающих депеш.

В окне кустарник малый

Окинет беглый взгляд –

Протянутые шпалы

В один тоскливый ряд.

Вагон, тюки, брезенты

Да гаснущий закат…

Выкидывает ленты,

Стрекочет аппарат

В лесу сыром, далеком

Теряются пески.

И еле видным оком

Мерцают огоньки.

Там путь пространства чертит…

Руками колесо

Докучливое вертит;

А в мыслях – то и се.

Детишки бьются в школе

Без книжек (где их взять!);

С семьей прожить легко ли

Рублей на двадцать пять: -

На двадцать пять целковых –

Одежда, стол, жилье.

В краях сырых, суровых

Тянись, житье мое! –

Вновь дали мерит взором: -

Сырой, осенний дым

Над гаснущим простором

Пылит дождем седым.

У рельс лениво всхлипнул

Дугою коренник,

И что-то в ветер крикнул

Испуганный ямщик.

Поставил в ночь над склоном

Шлагбаум пестрый шест:

Ямщик ударил звоном

В простор окрестных мест.

Багрянцем клен промоет –

Промоет у окна.

Домой бы! Дома ноет,

Без дел сидит жена,-

В который раз, в который,

С надутым животом!..

Домой бы! Поезд скорый

В полях вопит свистком;

Клокочут светом окна –

И искр мгновенный сноп

Сквозь дымные волокна

Ударил блеском в лоб.

Гремя, прошли вагоны.

И им пропел рожок.

Зеленый там, зеленый,

На рельсах огонёк…-

Стоит он на платформе,

Склоняясь во мрак ночной, -

Один, в потертой форме,

Под стужей ледяной.

Слезою взор туманит,

В костях озябших – лом.

А дождик барабанит

Над мокрым козырьком.

Идёт (приподнят ворот)

К дежурству – изнемочь.

Вдали уездный город

Кидает светом в ночь.

Всю ночь над аппаратом

Он пальцем клавиш бьет.

Картонным циферблатом

Стенник ему кивнет.

С речного косогора

В густой, в холодный мрак –

Он видит – семафора

Взлетает красный знак.

Вздыхая, спину клонит;

Зевая над листом,

В небытие утонет,

Затянет вечным сном.

Пространство, время, бога

И жизнь, и жизни цель –

Железная дорога,

Холодная постель.

Бессмыслица дневная

Сменяется иной –

Бессмыслица дневная

Бессмыслицей ночной.

Листвою желтой, блеклой,

Слезливой, мертвой мглой

Постукивает в стекла

Октябрьский дождик злой.

Лишь там на водокачке

Моргает фонарек.

Лишь там в сосновой дачке

Рыдает голосок.

В кисейно нежной шали

Девица средних лет

Выводит на рояли

Чувствительный куплет.

1906-1908

Станция

Вокзал: в огнях буфета

Старик почтенных лет

Над жареной котлетой

Колышет эполет.

С ним дама мило шутит,

Обдернув свой корсаж, -

Кокетливо закрутит

Изящный сак-вояж.

А там: - сквозь кустик мелкий

Бредет он большаком.

Мигают злые стрелки

Зелененьким глазком.

Отбило грудь морозом,

А некуда идти:-

Склонись над паровозом

На рельсовом пути!

Никто ему не внемлет.

Нигде не сыщет корм.

Вон: - станция подъемлет

Огни своих платформ.

Выходит из столовой

На волю погулять.

Прильнет из мглы свинцовой

Им в окна продрожать!

Дождливая окрестность,

Секи-секи их мглой!

Прилипни, неизвестность,

К их окнам ночью злой!

Туда, туда – далеко

Уходит полотно:

Там в ночь сверкнуло око,

Там пусто и темно.

А все: - в огнях буфета

Старик почтенных лет

Над жареной котлетой

Колышет эполет.

А все: - среди лакеев,

С сигары армянин

Пуховый пепел свеяв, -

Глотает гренадин.

Дождливая окрестность,

Секи, секи их мглой!

Прилипни, неизвестность,

К их окнам ночью злой!

1908.