220: РУССКАЯ МОЛИТВА ПАМЯТИ...

П У Ш К И Н С К А Я А З Б У К А...

Вспоминая о детских годах, о первых уроках, лирический герой А.С. Пушкина называет самые яркие впечатления: «полные святыни словеса», «…чудесные творенья влекли… волшебною красой».

Доброй наставницей его была бабушка Мария Алексеевна. Она жила в имении Коренёвщино, в городах Сокольске и Липецке, потом переехала в Москву, где родился её внук, великий поэт, гений земли Русской.

Свою бабушку он с любовью называл «мамушкой моей»:

Но детских лет люблю воспоминанье.

Ах! Умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоняя,

С усердием перекрестит меня

И шопотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы…

От ужаса не шелохнусь бывало.

Едва дыша, прижмусь под одеяло,

Не чувствуя ни ног, ни головы.

Под образом простой ночник из глины

Чуть освещал глубокие морщины,

Драгой антик, прабабушкин чепец

И длинный рот, где два зуба стучало, -

Всё в душу страх невольный поселяло.

Я трепетал – и тихо наконец

Томленье сна на очи упадало.

Тогда толпой с лазурной высоты

На ложе роз крылатые мечты,

Волшебники, волшебницы слетали,

Обманами мой сон обворожали.

Терялся я в порыве сладких дум;

В глуши лесной, средь Муромских пустыней

Встречал лихих Полканов и Добрыней,

И в вымыслах носился юный ум…

Уроки бабушки Марии Алексеевны, уроки няни Арины Родионовны, мудрых воспитательниц, запомнились. «Земли родной минувшая судьба» будет воссоздана с гениальной силой на страницах пушкинских творений.

И вот уже более двух столетий внемлет читающая Россия вдохновенному слову Пушкина, пророчеству Пушкина, нравственным урокам Поэта-человеколюбца:

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

Нравственный урок – для размышления, для становления личности, для формирования жизненной позиции:

Воды глубокие

Плавно текут.

Люди премудрые

Тихо живут.

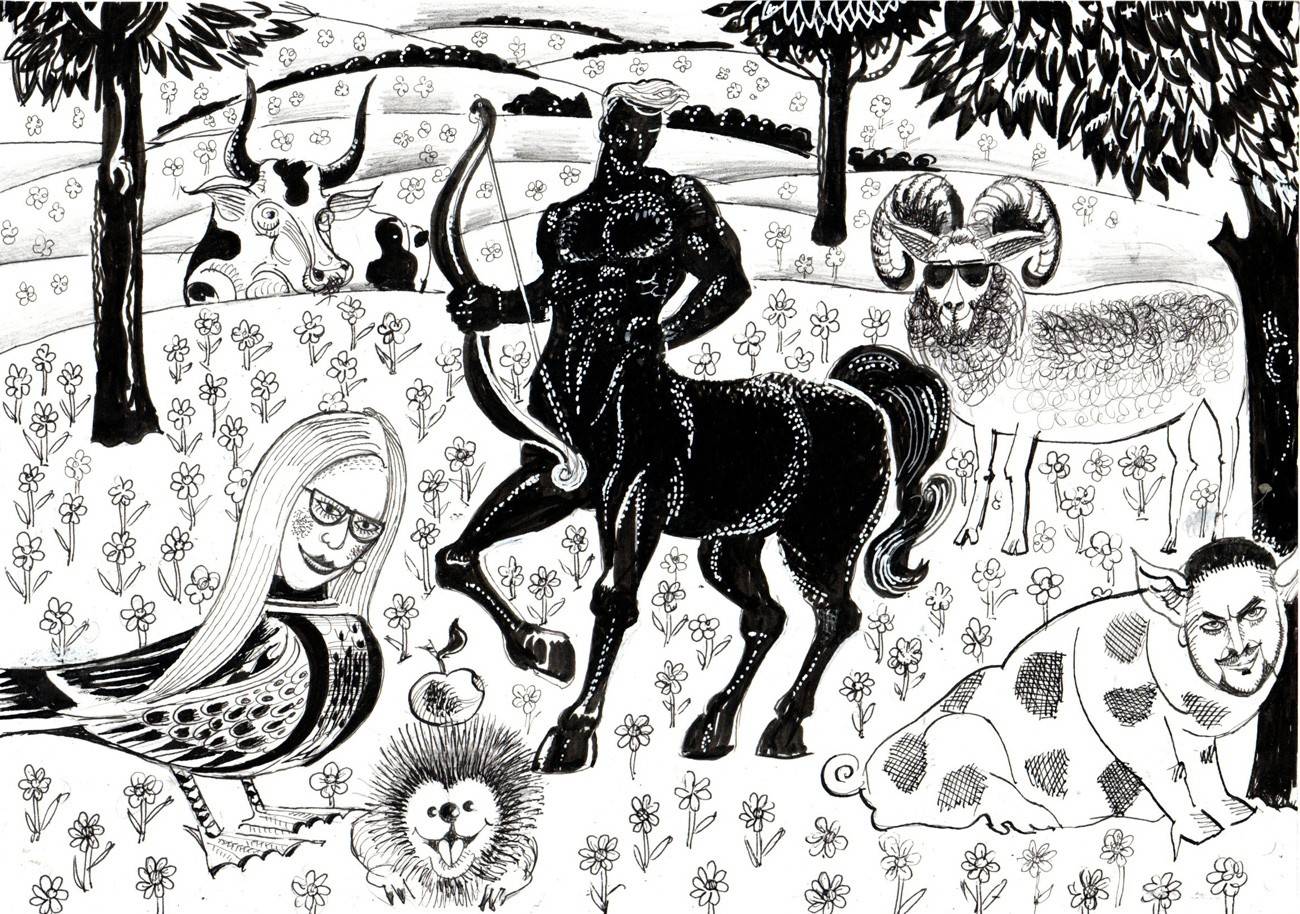

Поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин предпослал посвящение:

Для вас, души моей царицы,

Красавицы, для вас одних

Времён минувших небылицы.

В часы досугов золотых,

Под шопот старины болтливой,

Рукою верной я писал:

Примите ж вы мой труд игривый!

Ничьих не требуя похвал,

Счастлив уж я надеждой сладкой,

Что дева с трепетом любви

Посмотрит, может быть, украдкой

На песни грешные мои.

«Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок», - скажет поэт в финале одного из сочинений. «Береги честь смолоду» - одна из заповедей народной педагогики, воспринятая и воплощённая Пушкиным в чарующе вдохновенных образах-строках.

Пушкинское озарение. Пушкинское присутствие. Мудрый летописец Пимен в келье Чудова монастыря. Свободолюбивый Емельян Пугачёв. Моцарт и Сальери. Пётр Великий и «птенцы гнезда Петрова». Романтичный Дубровский. Онегин, Ленский, Татьяна Ларина. Вольные цыганы. Кавказский пленник. Во глубине сибирских руд не потерявшие достоинства декабристы… Нравственно-духовный мир пушкинских прозрений, уроков…

Пушкин – наш университет. Пушкин – наша школа. Пушкин – азбука наша, начало всех начал…

А а

Буквы заставочные - желательно

прописные стилизованные (на Ваш вкус)

Александр

Имя великого русского поэта. Имя русского гения.

Он – сын Сергея Львовича и Надежды Осиповны

Пушкиных. Александр Сергеевич Пушкин родился

26 мая тысяча восемьсот девяносто девятого года

в Москве. По новому стилю – это 6 июня.

Москва – родной город великого сына земли

Русской.

…Края Москвы, края родные,

Где на заре цветущих лет

Часы беспечности я тратил золотые,

Не зная горести и бед…

Александр Александрович

В честь отца его старший сын был назван Александром.

«Сашка – любимец мой… будет молодец… мальчик славный…

Здоров ли Сашка?» - из писем Александра Сергеевича.

Внука тоже назовут Александром. И сын, и внук, и правнуки

А.С. Пушкина многое сделали во благо Отечества.

Известный современный литератор, автор книг «Сумка,

полная сердец», «Совесть века, или Пушкин у декабристов»,

«Дороги правнуков Пушкина», Владимир Иванович Фёдоров

писал: «Манили Пушкиных крутые тропы. Поэта сын

освобождал Болгарию, а правнук – тот освобождал Европу».

Алексеевское (под Дмитровым)

В селе Алексеевское (в имении своей тёти А.М. Щербатовой)

жил Пётр Яковлевич Чаадаев («Любви, надежды, тихой славы Недолго

нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит ещё желанье. Под гнётом власти роковой Нетерпеливою

душой Отчизны внемлем призыванье… Пока свободою горим, Пока сердца для чести дживы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы…»(«К Чаадаеву»).

Аникушин Михаил Константинович (1917- 1997), родился в Москве. Действительный член Академии художеств России. Герой

Социалистического Труда. В Подмосковье известен как талантливый

педагог-искусствовед, мастер Пушкинианы, автор скульптур

(А.С. Пушкин, А.П. Чехов, И.И. Левитан).

Архангельское (под Красногорском). Усадебный ансамбль

(ХУ11-Х1Х вв.), расположенный на старице реки Москвы

в 18-20 километрах западнее Москвы. Шедевры живописи,

скульптуры, керамики, мебели. Парк украшают около 200 скульптур.

Связан с именами Александра Сергеевича Пушкина и других деятелей

отечественной культуры ( Н.М. Карамзин, О.И. Бове, М.А. Булгаков,

А.И. Герцен, К.А. Коровин, В. А. Серов).

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889-1966), выдающаяся русская поэтесса. Её биография связана с Подмосковьем (Голицыно, Королёв, Черкизово). Подмосковная Пушкиниана отражена в её произведениях («Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году»,«Гибель Пушкина», «Здесь Пушкина изгнанье началось…»).

Б б

Бабушка его – Мария Алексеевна Пушкина рассказывала своему любознательному внуку о тех местах, где прошли многие годы её жизни – Коренёвщине, Капитанщине, Липецке, о Петре Первом, императоре-преобразователе России.

Бабушкины сказки, родившиеся на берегах Оки, Дона, Воронежа,

Красивой Мечи, зачаровывали юного Пушкина.

Бабушкины сказки впоследствии, пробудив поэтическое воображение

внука, оказали влияние на создание пушкинских удивительных сочинений: «Сказки о попе и работнике его Балде», «Сказки о медведихе», «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевнек Лебеди», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказки о золотом петушке».

Знаменитого библиографа, историка, археографа Петра Ивановича Б а р т е н е в а (1829 – 1912) по праву считают основоположником п у ш к и н о в е д е н и я. Ему принадлежат

первые крупные работы о биографии великого русского поэта, его семье, творческом окружении.В 1863 году он основал знаменитый журнал «Русский архив».

Б о л ь ш и е В я з ё м ы - село в Одинцовском районе.

Связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. В разные годы

здесь также бывали Борис Годунов, М.И. Кутузов, Н.В. Гоголь,

В.Д. Поленов, А.И. Куприн, Н.М. Пржевальский, Л.Н. Толстой,

М.И. Цветаева. Историко-литературный музей А.С. Пушкина.

Б о р о д и н о – село в

от Можайска. Во время Отечественной войны 1812 года

26 августа (7 сентября) здесь произошло знаменитое

Бородинское сражение.

Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: «Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Россия тут была?..»

…Победа! Сердцу сладкий час!

Россия! Встань и возвышайся!

Греми восторгов общий глас!..»

А.С. Пушкин. «Бородинская годовщина».

Бронницы

В Бронницах жили П у ш к и н ы, предки и потомки великого поэта.

В Бронницах похоронен И в а н И в а н о в и ч П у щ и н, один из ближайших лицейских друзей; «первому» и «бесценному» другу

Пушкин посвятил стихотворения: «К Пущину», «Воспоминание» (1815), «Вот лежит больной студент»(1817). Пушкинское «В альбом Пущину»: «Ты вспомни быстрые минуты первых дней, Неволю мирную, шесть лет соединенья, Печали, радости, мечты души твоей, Размолвки дружества и сладость примиренья…».

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) – один из авторов Пушкинианы, продолжатель великих пушкинских традиций. «Творчество Бунина несомненно вытекает из пушкинского чистейшего родника», - отметил даровитый русский прозаик И.С. Соколов-Микитов, вспоминая о своём читательском восприятии тех страниц бунинской «Жизни Арсеньева», где автобиографический герой «открывает» окружающее через призму пушкинской поэзии(«Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей души… …С Пушкина начиналась моя привязанность к книге, пробудилась неусыпная страсть к чтению… Это был тот мир, в котором я жил и родился, это была Россия, которую знал Пушкин, знал Толстой…). «Россия, которую знал Пушкин…» Бунинский автобиографический повествователь размышляет о пушкинском феномене: «Когда он вошёл в меня, когда он узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил её небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь, он со мной – и так особенно – и с самого начала моей жизни». «Обетованный отеческий край». Московия, Подмосковье ближнее и дальнее… С ними Пушкинско-Бунинские «маршруты»…

В в

Верстовский Алексей Николаевич (1799-1862), известный композитор, автор шести опер, опер-водевилей, кантат, песен, романсов, баллад. Его знал (встречался с ним в Москве и Подмосковье) А.С. Пушкин. Одна из газет того времени писала: «Песни Пушкина сделались народными: в деревнях поют его «Школьную шаль». А.Н. Верстовский с большим искусством сделал на сию песню музыку, и доныне жители Москвы не наслушаются очаровательных звуков, выражающих силу стихов Пушкина».

«Вновь я посетил…»

…Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучий поздний возраст…

Воевода, военачальник, правитель. В Древней Руси воеводы известны с Х века. Несколько дворян из рода Пушкиных были воеводами.

А.С. Пушкин в своей «Автобиографии» писал, что его дедушка служил

«тамбовским воеводою».

Волга, крупнейшая река в Европе. Протекает на севере Подмосковья. «Волга, рек, озёр краса» упомянута во многих пушкинских произведениях, автобиографических

заметках, переписке.

Вороново

Имение-усадьба на Старом Калужском тракте. Один из хозяев усадьбы -

Артемий Иванович Воронцов, крёстный отец А.С. Пушкина. В подмосковной Пушкиниане В о р о н о в о занимает особое место. Здесь жила знаменитая поэтесса Евдокия Петровна Р о с т о п ч и н а (1811-1858).

…А ты, затерянный, безвестный уголок,

Не многим памятный по моему изгнанью, -

Храни мой скромный след, храни моё преданье,

Чтоб любящим меня чрез много лет ты мог

Ещё напоминать моё существованье…

В стихотворении «Две встречи» Е. Ростопчина запечатлела те счастливые минуты, когда она впервые увидела великого поэта («Идёт! О н, наш поэт, о н, наша слава, Любимец общий!.. Величавый В своей особе небольшой, Но смелый, ловкий и живой, Прошёл он быстро предо мной… И глубоко в воображенье Напечатлелось выраженье Его высокого чела. Я отгадала, поняла На нём и гения сиянье, И тайну высшего признанья, И пламенных страстей порыв, И смелость дум, наперерыв всегда волнующих поэта, - Смесь жизни, правды, силы, света!»). Глубоко психологична вторая часть «Двух встреч»:

Я помню, я помню другое свиданье:

На бале блестящем, в кипящем собранье,

Гордясь кавалером, и об руку с ним,

Вмешалась я в танцы… и счастьем моим

В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.

О н с нежным приветом ко мне обращался.

О н дружбой без лести меня ободрял.

О н дум моих тайну разведать желал…

Вяземский Пётр Андреевич (1792-1878), известный поэт, один из близких А.С. Пушкина. Его стихи дали основу популярным песням; одна из них: «Тройка мчится, тройка скачет…» Произведения

П.А. Вяземского входят в круг детского чтения. Москве, Подмосковью, Москве-реке посвятил он немало задушевных строк.

Г г

Ганнибал

Александр Пушкин хорошо знал историю своего рода:

«Прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник (как видно из собственноручного письма Екатерины 11)…» Пётр Первый любил и ценил Ганнибала.

Семьи Пушкиных и Ганнибалов породнились в Л и п е ц к е.

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), великий русский писатель. Николай Васильевич и Александр Сергеевич хорошо знали друг друга. В Москве и Подмосковье много мест, связанных с гоголевской биографией (Абрамцево, Большие Вязёмы, Бронницы, Воскресенск, Мураново, Перхушково, Сергиев Посад, Троицкое-Кайнарджи, Чёрная Грязь).

Голицын Николай Борисович (1794-1866), военный, государственный деятель, культуролог. Близок к А.С. Пушкину. Ординарец П.И. Багратиона, прославившийся храбростью в сражениях под Бородиным, Вязьмой, Тарутином, Малоярославцем, Смоленском. В Подмосковье успешно проходили выступления капеллы Голицына и хора Голицына-младшего.

Гончаровы, русские заводчики и землевладельцы ХУ111-ХХ веков, владели имениями в Подмосковье. Наталья Николаевна Гончарова – жена А.С. Пушкина. Пушкинская «Мадонна»:

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Пушкин несколько раз приезжал в Ярополец, подмосковное имение

Натальи Ивановны Гончаровой (1785-1848), матери Натальи Гончаровой.

Дд

Даниловское (под Дмитровом)

В восьми верстах от древнего русского города в усадьбе Даниловскоепровёл своё детство Михаил Павлович Бестужев-Рюмин ( 1801-1826), которого хорошо знал А.С. Пушкин.

Державин Гаврила Романович (1743-1816), знаменитый поэт. Поддерживал творческие связи со многими отечественными литераторами (Николай Карамзин, Анна Бунина, Василий Жуковский, Степан Жихарев). Бывал в Клину. С большим воодушевлением встретил сочинения юного Александра Пушкина («Старик Державин нас заметил И, в гроб сходя, благословил»). Бывал в Клину, Виноградове.

«Д о н»

Блеща средь полей широких,

Вот он льётся!.. Здравстуй, Дон!

От сынов твоих далёких

Я привёз тебе поклон.

Как прославленного брата,

Реки знают тихий Дон…

«Дорожные жалобы»

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?..

Дурова Надежда Андреевна (1783-1866), первая в России женщина-офицер, писательница. В 1806 году, выдав себя за мужчину, вступила в кавалерийский полк. Ординарец М.И. Кутузова. За свои подвиги (совершенные в Подмосковье) удостоена Георгиевского креста. Пушкин одобрительно относился к её литературной деятельности («Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный»). Легендарная

судьба пушкинской современницы отражена в её «Записках кавалерист-девицы. Происшествие в России».

Ее

«Евгений Онегин»

- название поэмы Пушкина, одного из шедевров мировой литературы. Миллионы читателей знают наизусть многие строки и строфы из гениального сочинения Пушкина.

…Но вот уж близко. Перед ними

Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Ах, братцы! Как я был доволен,

Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг

Открылся предо мною вдруг!

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва… как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нём отозвалось!..

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), знаменитый русский поэт, один из наиболее близких к А.С. Пушкину людей. Жуковский говорил своему юному другу:«Ты имеешь не дарование, а гений… Ты рождён быть великим поэтом…» В Подмосковье немало краеведческих троп, ведущих к Жуковскому, Пушкину, Вяземскому, их «кругу». Одна из таких троп – О с т а ф ь е в о под Подольском.

«К портрету Жуковского»

Его стихов пленительная сладость

Пройдёт веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнёт о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость.

Захарово, село в Подмосковье, которое издревле связано с родом Пушкиных.

Мне видится моё селение,

Моё Захарово; оно

С заборами в реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено,

На холме домик мой…

О приезде в Захарово уже взрослого сына мать поэта Надежда Осиповна напишет дочери Ольге: «Представь себе, он сделал этим летом сентиментальную поездку в Захарово, совсем один, единственно для того, чтобы увидеть места, где он провёл несколько лет своего детства» (1830).

«Зимняя дорога»

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льёт печальный свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозучный

Утомительно гремит.

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…

И и

Ивановское

«Имением Пушкина» называли эту усадьбу под Б р о н н и ц а м и. На горе – двухэтажный деревянный дом. Двенадцать уютных комнат. Маленький флигель. Конюшня. Вокруг – замечательный яблоневый сад. От балкона – аллея парка. Не только дуб, клён, липа, берёза, рябина, но и грецкий орех, и другие «диковинки» радовали глаз. Внизу – спокойная речка С е в е р к а, проявлявшая строптивость лишь с вешними водами. В этой усадьбе протекли многие годы жизни потомков поэта. Особенно любил Ивановское Александр Александрович Пушкин, внук поэта, активный участник педагогически-просветительского движения в Подмосковье. Благодаря его инициативам в Бронницком уезде были построены новые больницы, школы для обучения крестьян и рабочих. Были открыты также две гимназии – мужская и женская. Александр Александрович – один из учредителей существующей и поныне Бронницкой библиотеки.

«Иван-Царевич»

Иван-Царевич по лесам

И по полям и по горам

За бурым волком раз гонялся…

Это строки из набросков к одной из сказок Пушкина. Иванушка, Иван-Царевич – неизменный герой русских народных сказок, которые рассказывала в Москве и Захарове его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал-Пушкина. Будущий поэт восторгался: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

К к

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), выдающийся русский историк, автор многотомной «Истории государства Российского». В Остафьеве под Подольском он написал семь томов этой «Истории…» Карамзин и Пушкин знали и ценили друг друга.

В Остафьеве – памятники Карамзину и Пушкину в честь пребывания здесь великих сынов России.»Благодаря всех, и живых и мёртвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством… …Мы одно любим, одно желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия ещё более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твёрдое основание нашего величия… …да цветёт Россия… по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!» (Н.М. Карамзин).

Кашира, каширская земля – на пересечении дорог, по которым не раз «езживал»» поэт. В «Истории Петра» А.С. Пушкин говорит о «коширских дворянах». Многие поколения Пушкиных и Ржевских связаны с этой землёй.

Коломна «сродни» Пушкиным через Р ж е в с к и х.

В «Программе автобиографии» Александр Сергеевич записывает: «…Бабушка и её мать…» Составляя генеалогическое древо Пушкиных, поэт упоминает коломенскую прабабушку Сару Ржевскую-Пушкину.

Несколько уроженцев Коломны и её окрестностей входили в число знакомых самого Александра Сергеевича, самой Натальи Николаевны, потомков Пушкина. В частности, «пушкинский маршрут» связан с именем уроженца Подмосковья (усадьба Красное сельцо, другое название Кривякино под Коломной) Ивана Ивановича Лажечникова (1797-1869).

В декабре 1831 года И.И. Лажечников направил Пушкину первые части своего романа «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствие Петра Великого» с дарственной надписью: «Первому поэту Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит сочинитель». Поэт благодарил его за «прекрасные романы», выделяя лажечниковский «Ледяной дом». Мемуары («Моё знакомство с Пушкиным») уроженца Подмосковья обогатили Пушкиниану.

Кореневщино

Один из глубинных корней пушкинского рода ведёт в К о р е н е в щ и н о. Исторические свидетельства констатируют: село основано в конце ХУ11 века рязанским дворянином К о р е н е в ы м (отсюда название).Прадед со стороны матери А.С. Пушкина Фёдор Петрович был женат на дочери Ивана Михайловича Коренева – Ксении. После завершившегося неудачей Прутского похода 1711 года Фёдор Петрович Пушкин обосновался в Кореневщине. Здесь жили Алексей Фёдорович Пушкин, Мария Алексеевна Пушкина-Ганнибал, дочь которой Надежда Осиповна провела в Кореневщине детские годы (1777-1784). Она вышла замуж за Сергея Львовича Пушкина и стала матерью будущего великого русского поэта.

«Конь»

«Что ты ржёшь, мой конь ретивый,

Что ты шею опустил,

Не потряхиваешь гривой,

Не грызёшь своих удил?

Али я тебя не холю?

Али ешь овса не вволю?

Али сбруя не красна?

Аль поводья не шелковы,

Не серебряны подковы,

Не злачёны стремена?»

Л л

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1941), как и А.С. Пушкин, - уроженец Москвы.

В Подмосковье много мест, связанных с лермонтовской биографией: Середниково, Большаково, Истра, Лосино-Петровское, Малые Петрищи, Никольское, Тимонино, Воскресенск, Загорск, Троице-Сергиева лавра. На гибель А.С. Пушкина Лермонтов откликнулся знаменитым стихотворением «Смерть поэта».

Лопасня, древний город в Подмосковье, на правом берегу Оки, против устья реки Лопасня. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1176 годом. Здесь жило и бывало несколько поколений рода Пушкиных. Ныне – город Ч е х о в.

М м

«Младенцу»

Дитя, не смею над тобой

Произносить благословенья.

Ты взором, мирною душой,

Небесный ангел утешенья.

Да будут ясны дни твои,

Как милый взор твой ныне ясен.

Меж лучших жребиев земли

Да будет жребий твой прекрасен.

М о с к в а - родина великого поэта.

А. С. Пушкин о родном городе: «первопрестольная столица», «первопрестольный град», «древняя столица», «сердце России», «старая

столица», «белокаменная», «матушка наша».

Москва-река

…На тихих берегах Москвы

Церквей, венчанные крестами,

Сияют ветхие главы

Над монастырскими стенами.

Кругом простерлись по холмам

Вовек не рубленные рощи,

Издавна почивают там

Угодника святые мощи.

Мураново

Усадьба М у р а н о в о (близ платформы Ашукинская). Более полувека –

с 1816 по 1918 годы – здесь проживали, последовательно сменяя друг друга, родственные семейстап Энгельгардтов, Боратынских, Путят. По преданию, з д е с ь б ы в а л А. С. П у ш к и н, друг хозяина усадьбы Евгения Боратынского; в «Доме Поэтов» бывали Д.В. Давыдов,

Н.В. Гоголь, С.Т. Аксаков, К.С. Аксаков, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, И.В. Киреевский, П.В. Киреевский, Е.П. Ростопчина, В.Ф. Одоевский.

Нн

«Няне»

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждёшь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках…

О о

О к а

В старину, в глубокой древности её называли «русской рекой», «рекой Русь». На реке Оке – называемые в пушкинских сочинениях старинные подмосковные города Серпухов, Кашира, Коломна; заслуживают упоминания Ступино, Озеры, Луховицы. По Оке проходил древнейший водный путь. Ока – важнейший рубеж обороны Московии.

В «Истории Петра» А.С. Пушкин напоминает о том, что император-преобразователь повелел «хранить дубовые леса по реке Волге, Оке».

Реки Ока и Дон – колыбель Флота Российского. Пушкин посещал монастыри, усадьбы и имения друзей, расположенные на берегах Оки.

«О, сколько нам открытий чудных…»

О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

«Осень»

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает,

Журча ещё бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл…

Остафьево под Подольском. Бывшая усадьба Вяземских, затем Шереметьевых. Посещалась А.С. Пушкиным. Здесь в разные годы бывали К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов, Д.В. Денисов, В.А. Жуковский. Здесь Н.М. Карамзиным написаны семь томов «Истории государства Российского».

Отечественная война 1812 года. Главные военные действия на территории Подмосковья: Бородинское сражение, рейд русской армии от Бронниц вдоль реки Пахра к Тарутину, освобождение Вереи, Звенигорода, партизанское движение в районе Бронниц, Звенигорода, Истры, Можайска, Павловского Посада, Петрушково, Стремилово.

А.С. Пушкин посвятил этим историческим событиям

несколько произведений.

Пп

Пётр 1 (1672-1725), великий преобразователь, государственный и военный деятель. Младший сын царя Алексея Михайловича.

В Подмосковье, Поочье, Подонье немало мест, связанных с его деятельностью. О грандиозных деяниях императора

А.С. Пушкин пишет в «Истории Петра», «Полтаве», «Медном всаднике».

…Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы обретая,

Мужала с гением Петра…

Подмосковье, территория вокруг Москвы. Различают Ближнее Подмосковье и Дальнее Подмосковье (периферийные районы Московской области (и прилегающие части соседних областей). Иногда Подмосковье – синоним Московской области. Границы Подмосковья складывались на протяжении девяти столетий, начиная с Х11 века. Первые древние города Подмосковья: Дмитров, Волоколамск, Коломна, Можайск, Лопасня (ныне Чехов), Павлово (ныне Павловский Посад), Верея, Руза, Звенигород, Клин, Серпухов, Зарайск. Из-за большого количества текстильных фабрик Подмосковье слыло «ситцевым краем».

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642), выдающийся государственный и военный деятель, князь, боярин. Один из главных организаторов и руководителей освободительной борьбы русского народа против польско-шведской интервенции начала ХУ11 столетия. В 1610 году – воевода в Зарайске. Память о великом сыне России хранит благодарное Подмосковье (Введенское, Зарайск, Николо-Угрешский монастырь, Поречье). А.С. Пушкин много раз упоминает о деяниях Пожарского, Минина, Полицына.

Покровское – одно из «культурных гнёзд» Подмосковья, тесно связанных с предками А.С. Пушкина. Здесь протекло детство Фёдора Ивановича Пушкина. «Много, конечно, есть мест на свете красивее, но более спокойной красоты я нигде не встречал. Покровский вид – это как бы само воплощение или символ спокойствия природы и её тишины. Впереди за небольшой площадкой с клумбами крутая гора тремя покатыми уклонами, переходящими в овраг, опускается к реке. С двух сторон громадные деревья. Рощи, так умело посаженные, что каждая группа их могла бы служить предметом для отдельного пейзажа. За небольшим зеркалом запруженной Озерны живописные Моры… и бесконечная, вёрст на 210, даль полей и лесов. Направо широкая овальная просека. Чудесный заливной луг, иногда весь покрытый водой, мельница, синяя стена Гагаринского леса, за которым сверху виднеется верхушка классической Никольской колокольни, построенной Строевым»

(В. Мусин-Пушкин).

Полотняный завод, посёлок на границе Калужской и Московской областей. В ХУ111 столетии здесь построен парусно-полотняный завод (отсюда название), а затем фабрика, которой впоследствии владели Гончаровы (родственники жены

А.С. Пушкина), В 1830 и 1834 годах здесь бывал Александр Сергеевич. Пушкин.

«Птичка»

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

Пушкино, на реке Уча и её притоке Серебрянке. Село Пушкино на Уче впервые упомянуто в 1401 году. В гербе – соболёк и синева рек, шестеренка и бобины с пряжей. В селе работал медеплавильный завод, затем организовалось суконное производство. А.С. Пушкин знал о существовании этого подмосковного села. В сезонном театре «дачного искусства» ставились оперы, оперетты, фарсы, водевили, давались концерты (с участием Ф.И. Шаляпина, В.И. Качалова, Л.В. Собинова, Н.А. Обуховой).

Пушкино – Лесной городок - место пребывания знаменитостей. Здесь жили К.С. Станиславский, И.М. Москвин,

А.В. Нежданова, А.П. Ленский. В разные годы здесь бывали А.С. Новиков-Прибой, М.М. Булгаков, А.А. Фадеев, Ф.В. Гладков, С.Н. Сергеев-Ценский, Л.Н. Сейфулина, В.П. Катаев. Константин Паустовский говорит о Лесном городке (Пушкине) в своей «Книге скитаний». Михаил Пришвин в дневниковых записях обращается к «пушкинскому» отрезку своей биографии. Михаил Шолохов работал здесь над «Тихим Доном». Пушкинское «присутствие» одухотворяло Дни Поэзии, Пушкинские Чтения, Пушкинские встречи.

…Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!

У нас васильки собирай хоть охапкой.

Сегодня прошёл замечательный дождик.

Серебряный гвоздик

с алмазною шляпкой.

На П у ш к и н о в десять часов электричка.

Послушайте, вы отказаться не вправе…

Пущин Иван Иванович (1798-1859), один из самых близких и любимых «сопутников» великого поэта. Александр Сергеевич называл его «первым» и «бесценным» другом. Ему посвящены пушкинские стихотворения: «К Пущину» (1815), «Воспоминание» (1815), «В альбом Пущину» («Ты вспомни быстрые минуты первых дней…»; 1817). Декабрьское восстание 1825 года навеки разлучило их. К изгнаннику обращено пушкинское: «Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!»

Р р

«Роза»

Где наша роза,

Друзья мои?

Увяла роза,

Дитя зари.

Не говори:

Так вянет младость!

Не говори:

Вот жизни радость!

Цветку скажи:

Прости, жалею!

И на лилею

Нам укажи.

«Руслан и Людмила» - название одного из произведении

А.С. Пушкина.

С с

Серпухов и его окрестности помнят Пушкиных, Ржевских, Гончаровых. В редакциях и вариантах «Истории Пугачёва» упоминается С е р п у х о в в связи с судьбоносными для России событиями («…пролежал он в Серпухове без памяти…»). В «Истории Петра» С е р п у х о в назван в числе городов, имеющих прямое отношение к стрелецкому «своевольничанию». В той же пушкинской «Истории Петра» говорится об одном из распоряжений императора «об отправлении пленных к Серпухову». Пётр 18 декабря 1722 года «въехал торжественно в Серпуховские ворота»,- констатирует А.С. Пушкин.

«Сказка о медведихе»

Как весенней тёплою порою

Из-под утренней белой зорюшки,

Что из лесу, из лесу дремучего

Выходила бурая медведица

Со милыми детушками-медвежатами Погулять, посмотреть, себя показать.

Села медведиха под белой берёзою,

Стали медвежата промеж собой играть,

По муравушке валятися,

Боротися, кувыркатися…

«Сорока»

Стрекотунья белобока,

Под калиткою моей

Скачет пёстрая сорока

И пророчит мне гостей.

Т т

«Туча»

Последняя туча рассеянной бури!

Одна ты несёшься по ясной лазури,

Одна ты наводишь унылую тень,

Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,

И молния грозно тебя обвивала;

И ты издавала таинственный гром

И алчную землю поила дождём.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,

Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес.

У у

«Узник»

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орёл молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном.

Клюёт и бросает, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно;

Зовёт меня взглядом и криком своим

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»

У лукоморья

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы неведомых зверей.

Ф ф

«Фиалка»

Фиалка в воздухе свой аромат лила,

А волк злодействовал в пасущемся народе;

Он кровожаден был, фиалочка – мила:

Всяк следует своей природе.

«Закон природы».

Х х

«Храни меня, мой талисман…»

Храни меня, мой талисман,

Храни меня во дни гоненья,

Во дни раскаянья, сомненья:

Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан

Вокруг меня валы ревучи,

Когда грозою грянут тучи –

Храни меня, мой талисман…

Цц

Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), знаменитая поэтесса. Родному городу А.С. Пушкина – Москве Марина Цветаева посвятила задушевные строки любви и признательности («У меня в Москве – купола горят! У меня в Москве – колокола звонят!»). В детстве, на четвёртом году

(сына великого поэта) в доме своего отца в Трехпрудном переулке в Москве. Из цветаевской книги «Мой Пушкин»:

« - А зовут его Александр Александрович, - продолжал отец, - и он очень похож на отца, Ты ведь знаешь, кто его отец?

- Мама сказала: Памятник – Пушкина.

- Ну, положим, не памятник Пушкина, А Александр Сергеевич Пушкин, наш великий русский поэт. Сколько, впрочем, голубка, Мусе лет?

- Три года, четвёртый.

- Ну, значит, время ещё есть. А всё-таки, Муся, запомни, что ты трёх лет отроду видела сына А.С. Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать».

Марина Цветаева написала об «умненйшем муже России» несколько произведений: «Мой Пушкин», «Поэт и царь», «Пётр и Пушкин», «Стихи к Пушкину», «Счастье или грусть». Во «Встрече с Пушкиным» Цветаева говорит о своём предшественнике как о живом, реально существующем человеке («Я вспоминаю курчавого мага Этих лирических мест. Вижу его на дороге и в гроте… Смуглую руку у лба… Мы рассмеялись бы и побежали За руку вниз по горе»).

«Цыганы»

Над лесистыми брегами,

В час вечерней тишины,

Шум и песни под шатрами,

И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!

Узнаю твои костры;

Я бы сам в иное время

Провождал сии шатры.

Завтра с первыми лучами

Ваш исчезнет вольный след.

Вы уйдёте – но за вами

Не пойдёт уже поэт.

Он бродящие ночлеги

И проказы старины

Позабыл для сельской неги

И домашней тишины.

Ч ч

«Чаадаеву»

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Ш ш

«Шесть мест упраздненных стоят…»

Шесть мест упраздненных стоят,

Шести друзей не узрит боле.

Они разбросанные спят –

Кто здесь, кто там на ратном поле…

Выпускники Царскосельского лицея ежегодно праздновали

с в я т у ю г о д о в щ и н у – день окончания Лицея. Лицейские сотоварищи Пушкина жили в Москве и Подмосковье.

Тесней, о милые друзья,

Тесней наш верный круг составим,

Почившим песнь окончил я,

Живых надеждою поздравим…

Щ щ

Щур… Пращур…

Древнерусские, древнеславянские слова, обозначающие далёких предков человека. лександр Сергеевич Пушкин писал в своей автобиографии, что пушкинский род, как свидетельствуют русские летописи, восходит к эпохе святого Александра Ярославича Невского. «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории», - с гордостью говорил поэт.

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва…

Э э

«Эхо»

Ревёт ли зверь в лесу глухом,

Трубит ли рог, гремит ли гром,

Поёт ли дева за холмом –

На всякий звук

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов

И гласу бури и валов,

И крику сельских пастухов

И шлёшь ответ;

Тебе ж нет отзыва… Таков

И ты, поэт!

Ю ю

«Юноша трижды шагнул…»

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено

Бодро оперся, другой поднял меткую кость.

Вот уж прицелился… прочь! Раздайся, народ любопытный,

Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

Я я

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа…

…Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык…

Ярополец Здесь было имение, принадлежащее Гончаровым. Пушкиновед Л.А. Чарейский констатирует: «Поэт в 1833 и 1834 годах приезжал к тёще в её подмосковное имение Ярополец и был гостеприимно принят владелицей».