Скажем так: Кант – одновременно и самый русский и самый нерусский из классических немецких философов. Почему русский, понятно. Уроженец Восточной Пруссии, всю жизнь просидевший в родном Кенигсберге, он, когда во время Семилетней войны русские войска вступили в город, стал на короткое время также и русским подданным. Вполне кстати лояльным: преподавал русским офицерам фортификацию, с некоторыми даже приятельствовал, и, хлопоча о должности профессора, обращался к императрице Елизавете Петровне со всеподданнейшим прошением: «Лестная надежда, что я доказал свою пригодность к академическому служению этим наукам, но более всего всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Имп. Величество соблаговолить милостиво определить меня…» итд. итп.

Уже весной 1762 года новый российский император Петр III, ярый поклонник Фридриха II, заключит мир и вернёт ему всю территорию Пруссии. Факт, однако, остаётся фактом: знаменитый философ, прах которого пребывает ныне на русской земле, был также и русским подданным. Так что, когда в 2018-м имя Канта оказалось на конкурсе «великие имена России» в числе других «выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России», то формально, как бы странно это не звучало, было вполне уместно. (Кстати, никаких документов, подтверждающих отказ Канта от русского подданства не обнаружено, так что…)

Другой вопрос: насколько сам кенигсбергский сиделец, за всю свою долгую жизнь ни разу (исключая шестилетнее пребывание в деревне) не покинувший родной город, замечал все эти политические пертурбации? Человек, настолько живущий внутри своей головы, что когда родная сестра (которую он, живя в одном городе не видел 25 лет) пришла его навестить, он её не узнал. Человек, вся «жизнь и судьба» которого протекли в механическо-математической вселенной «оскопленного просвещенческого интеллектуализма» (говоря словами Новалиса), придуманной Ньютоном-Декартом-Лейбницем, целиком умозрительной, абстрактной и безупречной как ледяная пустота оставленного Богом космоса? Человек, который всю жизнь пытался эту мёртвую вселенную как-то обжить, и даже – очеловечить (попытка тоже по-своему чудовищная: если, скажем, воспринимать книги Канта как любовную лирику этой картезианской вселенной).

Да и сам Кант, если приглядеться внимательно, существо довольно тревожное: меланхолия, ипохондрия (что для философа, пожалуй, нормально), однако в нашем случае обретающие пугающие черты: раз и навсегда заведённый и неукоснительно соблюдаемый ежедневный ритуал, по которому горожане могли сверять часы: подъем в 5.00, работа, чай, одинокая прогулка по раз навсегда установленному маршруту «философской тропы», обед, бокал венгерского вина, сон в 22.00, и мучительные галлюцинации: ночью ему всюду мерещились подосланные убийцы. Днем его изводил панический страх болезней: отсюда страсть к чтению медицинских энциклопедий с мнительной склонностью находить у себя симптомы всех хворей без исключения (при том, что, прожив восемь десятков лет, он практически никогда не болел).

Кроме того, всю жизнь он испытывал стеснение в груди, так что никогда не мог вздохнуть полной грудью, что всегда было причиной гнетущих ощущений и мыслей, внушающих отвращение к жизни.

Кант никогда не был женат и умер, возможно, девственником. Впрочем, не то, чтобы он совсем сторонился женщин. Просто категорический императив внушил ему, что содержание семьи он вряд ли потянет, а делить постель со своей философией ему всегда было проще («Мне суждено было влюбится в метафизику» - именно!).

Не удивительно, что у Канта никогда не было близких и друзей («дружба лишает свободы воли»), всех он держал на расстоянии, за непроницаемой стеной. Искусства он не понимал. Живописи не замечал. Музыка казалась ему сплошным стоном. Романы его раздражали.

Сегодняшние психиатры находят во всех этих странностях Канта явные симптомы вялотекущей шизофрении. Впрочем, психиатрам лишь бы чего-нибудь найти, мы же просто молча укажем на философию этого «призрака ночи», в которой всё, что мы знаем о Канте, отразилось более чем красноречиво.

Но, прежде чем перейти к чистой критике, ещё несколько слов в защиту.

Во-первых, при всей смертельной серьёзности и немилосердном здравомыслии этих великих книг, они и правда не лишены проблесков гениальности. Канту не были вовсе чужды вдохновение и порыв. Принужденный дышать чистым азотом просветительской философии, он имел смелость не только пребольно ткнуть идолов просвещения своей ноуменальной тростью, но даже попытался сдвинуть с алтаря идола разума. Нельзя сказать, что этот поход удался (разработать метафизику как науку ему, разумеется, не удалось), попытку тем не менее зачтем.

Категорический императив Канта покусился и на другого просветительского идола – богиню свободы. Кант честно пытался смирить людоедство этой кровавой Кибелы, указав на священный долг всякого человека оставаться человеком при всяких условиях. И этот честный подвиг ему тоже зачтём.

Наконец, та «коперниканская революция», в которой нам, может быть, единственный раз открывается в Канте живой и даже в чем-то обаятельный человек. Его «коперниканский переворот» - тот самый момент, когда Канта посетил его гений. Это, можно сказать, судьба, можно сказать, вдохновение, и – без шуток – гениальная интуиция.

Чтобы объяснить совсем просто: раньше считалось, что есть субъект и объект: тот, кто мыслит и «предмет» его, так сказать, страсти. Кант же предположил (и это был не итог мучительной рефлексии, но внезапное озарение, «эврика!»), что это не субъект вьётся вокруг объекта, желая им овладеть, но… это как бы сам объект обволакивает субъекта так, что внушает ему знание о нём, подстраиваясь под него.

И вот как Коперник перешёл от предположения о неподвижном наблюдателе, вокруг которого обращаются небесные тела, к наблюдателю, который сам вращается вокруг тел, так и метафизика должна перейти теперь от аксиомы: «наше знание должно соответствовать объектам», к другой: «объекты должны соответствовать нашим знаниям».

Иначе говоря, Бог говорит с человеком на том языке, который тот в силах понять. И, стало быть, когда человек думал, что солнце ходит над ним, всходя на востоке и заходя на западе, то так оно в каком-то смысле и было. И если теперь мы решили, что вселенная плоска, гомогенна, однообразна и бесконечна в каждой точке своей бесконечности, то так тому значит и быть. Ибо «предмет» (вещь в себе) в сущности своей непознаваем. Вот это и было той «коперниканской революцией», которой Кант отчасти смирил гордыню просветителей, чрезмерно уверовавших во власть разума над вселенной. И – не правда ли? – здесь мы имеем все основания поаплодировать и крикнуть: «браво!»

А теперь поразмыслим. Так-то оно конечно так. Кант спас метафизику (пусть лишь на время) от окончательного ухода за занавес. Более того, Кант спровоцировал мощную реакцию классического идеализма во главе с Гегелем, под магическими пасами которого недвижная громада кантианского космоса задышала, ожила, наполнившись духовными (и не очень) силами, и, погоняемое диалектикой, всё это гигантское колесо двинулось в известном направлении…. Правда результаты этого движа скорее туманны (как и весь спор левых и правых кантианцев-гегельянцев, завершившийся, как известно, в Сталинграде).

И вот теперь несколько слов о том, почему же Кант всё-таки не очень хороший русский и только ли в немецком Ordnung-Verboten здесь дело.

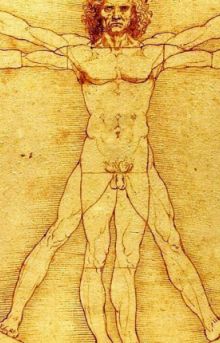

Что совершила та, не кантовская, а настоящая коперниканская революция? Она украла у людей небо. Раньше сам человек был центром мира: подножием ног его была земля, головой же своей он поднимался в небо: где ум его был подобен солнцу, цели его были подобны звездам, мысли его были подобны облакам. И всю это великую поэзию, мудрость которой знала об истинах бытия больше любого знания, тем более, каталога научных сведений – уничтожили просветители. Что сделали Коперник, Галилей, Ньютон, Декарт, Лейбниц, Локк, Юм? Они вернули человека в тот посмертный месопотамский подвал с глиняным полом и стенами, в которой ему отныне снова коротал свою вечность, сидя на корточках, будто и не было ни великий интуиций Египта, ни великой Античности, ни великого Средневековья… И прославили эту достоевскую «баньку с пауками» как великое завоевание Разума. А что сделал Кант? Он эту великую кражу, этот неслыханный грабёж тысячелетия узаконил. Да так удачно, что (наверное, и сам того не ожидая) стал настоящим апостолом новой веры.

Русское сердце, просвещенное не разумом (что, конечно, не очень хорошо), но духом святым, не всегда умеет ладно сказать, но слышит и чувствует превосходно. И даже не умея свое недоумение выразить, манифестирует её изрядно.

Вернёмся к истории, с которой мы начали, и тому эпизоду, над которым много у нас в своё время потешались. Калининградскому аэропорту хотели дать имя Канта и разыграли его в конкурсе «Великие имена России», что вызвало негодование в консервативных кругах. Некий вице-адмирал, выступая перед матросами, вообще назвал философа «предателем родины»: «Все говорят Кант, Кант, философ, там ещё чего-то — это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете — чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет». Аналогично тогда же некий депутат Госдумы от Республики Татарстан назвал ситуацию вокруг «имени Канта» «оскорбляющей ветеранов Великой Отечественной войны».

Разумный человек, воспитанный на категорическом императиве Канта, здесь недоумевает. А недоумевать не надо. Ибо, конечно, не ветеранов ВОВ оскорбляет имя Канта, оно оскорбляет русское ухо. Точнее, так: русское ухо скорбит, когда слышит нечеловеческий язык кантовской философии. Русскому сердцу (для которого, как заметил Владимир Даль, «за чугунком с картошкой сразу Бог») он внушает инфернальный ужас.

Философия Канта для него невыносима. Она написана злым демоном на языке ада. Возможно, тем самым драконом Заккахом, которым по мнению зороастрийцев написаны еврейские священные книги. Ибо нет ничего более противоположного, чем философия Канта (эти безжалостные императивы галлюцинирующего призрака Носферату) и русская философия жизни: с широтой русского поля, удалью русского (и даже, как видим, татарского) сердца, перезвоном колоколов и разноцветным органом разворачивающей душу русской гармони… И дело опять же не в пресловутом споре левых-правых кантианцев-гегельянцев, где бы они его не решали. Ведь нам более чем внятны и сумрачный гений Кьеркегора, и Гёте, и Ницше и даже Хайдеггера… Но философия Канта… Нет, это и правда нечто за гранью добра и зла. Она не просто полностью игнорирует историю и живого человека в ней, она гильотинирует саму живую душу мира…

Любил ли этот человек когда-нибудь? – вот что на самом деле хочет спросить русский, в немом изумлении вчитываясь в эти беспримерные экзерсисы «вечного сияния чистого разума», вслушиваясь в этот гимн немецкого орднунга, который прошипели железные трубы механического рассудка, и который есть прямое оскорбление русскому ощущению жизни как священной истории, в центре которой стоит судьба человека…

И в этом своем беспримерном отрицании живой жизни, и в этой абстрактной тотальности «категорического императива», оставляющей за собой одну лишь выжженную пустыню, Кант есть поистине живая (зачеркнуто) мёртвая классика просветительства и либерализма как они есть. Как вещи, так сказать, в себе. Кант – это приговор просветительско-либеральной картине мира в русской душе.

Так и запишем. А теперь подведём итоги.

Итак, Кант начертал идеальный образ «познающего субъекта» (язык не поворачивается назвать его человеком), поставил его в центр универсума, короновал этической максимой «чувства долга» и вывел общий «закон притяжения»: «человек – не средство, но всегда цель». Значение, которое придал этот «Коперник философии» субъективной личности могло бы быть даже сродни христианскому, вот только в христианстве человек стоял в центре бытия как его центральная ось и связь между мирами (миром феноменов и ноуменов, как сказал бы наш философ), Кант же сведя всю божественную глубину к этическому закону, тем самым фактически «закрыл» иной мир. Сама этика Канта с её несносной математической логикой (с калькулятором в руках Кант доказывал, что нельзя любить ближнего больше, чем самого себя) закрывала иной мир.

«Звёздное небо над головой», постигаемое «нравственным законом внутри» создавало конечно некое напряжение и потенциал, но человек, как существо сколько-нибудь живое, так в нём и не возник. Вся философия Канта, разворачивающаяся как будто внутри его собственной головы, так никогда и не вышла на уровень того «другого», к которому могла бы обратиться со сколько-нибудь человеческим словом… В этом смысле эта философия в высшей степени безчеловечна. И то, что она, при всем при том есть в некотором смысле центральная философия либерализма – парадоксально, символично и показательно.

«Человек» Канта так и остался этической абстракцией, вещью в себе, идеальным кружком, нарисованным на бумаге, сферическим конем в ваккуме. Ясно, что мир, будь он действительно построен «на Канте» (со всеми его максимами, вроде «никогда не врать» и «поступай так, как хочешь, чтобы поступали все») обратился бы в адскую машину тиранического закона и нового талмуда схоластических спекуляций. Слава Богу, такой мир не смог бы просуществовать и дня.

Итак, попытка Канта создать метафизику как науку не удалась. Его «коперниканский переворот» двусмыслен. Его «вечный мир» недостижим, его моральный императив недостаточен, его «человек» больше похож на «вещь» (хоть «в себе», хоть «для нас»). Его универсум вышел столь статичным, абстрактным, математически-рациональным, что оказался начисто лишен какого бы то ни было смысла истории. А всякая попытка вывести философию истории из этого абстрактного этического максимализма неизбежно выливалась в абстрактный же утопизм.

Цель человечества и его будущий общественный идеал являлись Канту в виде некой всемирно-этической всечеловеческой общности «вечного мира», мерцающий где-то в нездешних эмпиреях, но совершенно абстрактный и никогда в сущности невозможный.

Была у Канта и другая концепция, согласно которой движение истории объяснялось поступательными «проявлениями свободы» «по плану природы». В этом случае целью истории объявлялась некое новое, утвержденное на этических принципах «всемирно-гражданское правовое состояние». В общем - ещё одна страшноватая и несбыточная утопия.

То, что пациент в целом был скорее мёртв, нежели жив стало понятно уже первым критикам Канта. Ясно и то, что не будь Канта, либерализму гораздо труднее было бы утвердится в мозгах прогрессивного человечества. В конце концов, не преодолев плоскости, бездушности, мертвенности картезианского мира, философия Канта дала «новому человеку» этическую опору. От которой, в свою очередь, смог оттолкнуться немецкий идеализм. И где-то там Шиллер, Фихте, Новалис, Гёте уже жаждали наполнить обкраденный просветительским рационализмом мир смыслом, и уже начинали прокладывать собственную «дорогу в бесконечное». А завершали этот путь широкими мазками-шагами Шеллинг и Гегель… И где-то там, на руинах последнего спора гегельянцев меж собою, пребываем сегодня и мы, и чешем в затылках – куда ж нам отсюда плыть дальше?

Так нужен ли нам сегодня Кант? Без сомнения, нужен. Хотя бы для того, чтобы и нам было куда откатится и от чего оттолкнуться. Вот как например оттолкнулся Новалис, написав свои «Христианство или Европа». Конечно, та его романтическая революция с одновременно традиционным и обновленным христианством в сегодняшней Европе уже невозможна. Но мы (слава, опять же, Богу) от Европы всё ещё сильно отстаем, и у нас ещё всё может быть впереди.